基于事故因果分析的化工园区脆弱性识别

2021-04-06张建文王佳录丛晓明许欣荣赵红烨

张建文 王佳录 丛晓明 许欣荣 赵红烨

(1.北京化工大学 流体力学与传热研究室,北京 100029; 2.青海省地矿信息测绘研究院,西宁 810012;3.威梯流体设备(上海)有限公司,上海 201417)

引 言

2020年4月,全国安全生产电视会议中提到,企业在疫情影响下长时间停产会导致安全隐患积累,为推进疫情期间的安全生产工作,将针对危化品、工业园区等9个高风险、多隐患、多事故行业领域在全国深入开展安全生产专项整治三年行动,坚持系统治理、精准施策[1]。其中化工园区具有企业集中化、风险多样化和复杂化的特点[2],是此次专项整治行动的重要治理对象之一。

化工园区的风险性和脆弱性共同导致了事故的发生,传统的风险管控着眼于风险性识别,如隐患排查等,针对脆弱性方面的工作较少,而系统的风险防控需要同时考虑整体的风险性和脆弱性,才能做到“系统治理、精准施策”。在安全科学领域,有学者认为脆弱性是事故的最本质原因[3],从事故后果承担者的角度为相关研究提供了新方向。

目前脆弱性分析在城市天然气管网[4]、电网[5]、化工企业[6]等方面均有应用。以化工园区为对象的脆弱性研究主要集中在概念和分析方法的讨论上:李求进[7]从脆弱性形成角度,将化工园区的脆弱性分为胁迫型和结构型两类;谭朝阳[6]结合能量意外释放理论,对化工园区脆弱性及事故原因进行了分析。另一些研究则针对化工园区多灾种耦合作用[8]和多米诺效应[9],或着眼于化工事故影响下的人群[10]、工业设备[11]等某类具体问题的脆弱性研究。在分析方法上,有基于贝叶斯网络(BN)模型的概率风险分析方法[12]、物元扩展模型[13]和模糊综合评价模型[6,14]等。基于评价指标的评价方法在脆弱性分析中最为常用,而评价指标的选取基于脆弱性因素的识别。

在信息科学中脆弱性识别是脆弱性分析的基础,常用的方法有问卷调查、文档查阅等[15]。在安全领域对脆弱性识别的探讨较少,脆弱性评价指标的选取通常基于主观推断且缺少识别逻辑和方法。针对这一问题,本文通过对脆弱性角度下化工园区的事故机理进行探究,建立了“干扰- 状态- 后果”脆弱性理论模型,利用事故因果分析法对典型化工事故案例进行推理分析,识别脆弱性因素,并以此为依据建立具有适用性的化工园区脆弱性评价指标体系,使化工园区的脆弱性评估内容和结果更具科学性。

1 化工园区脆弱性

1.1 脆弱性的概念

脆弱性的概念在学术上最早出现于地下水污染的研究中,随后在自然灾害、生态环境保护和可持续发展等社会、自然科学领域广泛应用。如今,脆弱性已经成为一个融合多学科理论的综合概念。由于不同学科在研究对象和研究角度上的差异,对于脆弱性的定义和内涵也有几种不同角度的理解[16],具体如下。

1)脆弱性是一种程度:系统暴露于扰动中或受到事故灾害后可能的损失程度和负面影响程度。

2)脆弱性是一种状态:系统缺乏适应能力,容易受到干扰的影响的不稳定状态。

3)脆弱性是一种可能性:系统暴露于不利影响的可能性,系统受到危害时遭受损害的可能性。

4)脆弱性是一种性质:系统对扰动影响展现出的弱阻力和低韧性[7]。

系统脆弱性有3个构成要素,即系统在干扰中的暴露性、系统对干扰影响的敏感性和系统受到扰动后的恢复能力,即适应性[6,14]。暴露性、敏感性与脆弱性呈正相关,适应性与之负相关。

1.2 基于脆弱性的化工园区事故机理

化工园区是一个具有固定区域的系统,从事故致因- 后果角度将系统各单元分为致灾体和承灾体,致灾体是导致事故的直接原因,承灾体是受到事故影响和损害的人、物或环境。

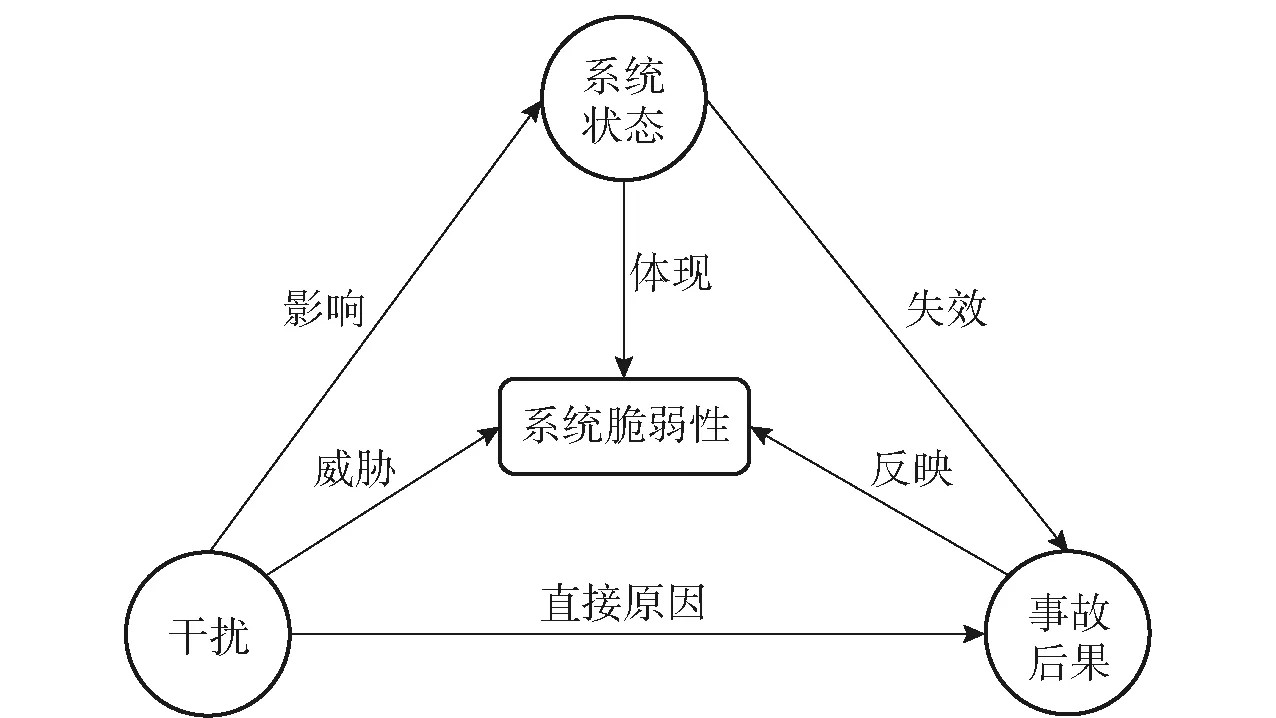

承灾体暴露于系统内外扰动中,内部干扰可能来自易引发事故的意外事件,外部干扰可能来自环境的自然灾害等[7]。正常运行时,系统不表现出脆弱性,当致灾体敏感于扰动作用进而引起自身破损或失效时,系统状态发生变化,在缺少有效管控措施的情况下,系统的不稳定状态持续发展,产生负面影响作用于承灾体,事故发生。事故发生后,系统恢复力开始作用,各单元又逐渐向原状态恢复。基于脆弱性的事故机理如图1所示。

图1 考虑脆弱性的化工园区事故机理Fig.1 Mechanism for estimating chemical industry park accident vulnerability

2 化工园区脆弱性识别

2.1 理论模型

自然灾害学科对脆弱性的研究起步较早,已经提出了一些相对成熟的理论研究方法,如risk-hazards(R- H)模型、pressure and release(PAR)模型、hazards of place(HOP)模型等,分别从致灾因子与事故后果、致灾因子与人文因素以及耦合系统等角度探讨了脆弱性产生的原因及机理[17]。由于各学科领域的差异性,上述几个模型并不能完全适用于化工园区脆弱性的表述。

脆弱性是化工园区事故发生的必要条件,其本身不会导致事故发生,具有隐蔽性,在系统受到干扰的影响下,稳定状态发生变化时才得以表现。化工园区脆弱性体现在化工事故的全过程中。基于此观点,结合脆弱性视角下的事故机理和R- H模型,本文建立了“干扰- 状态- 后果”脆弱性理论模型,如图2所示,用以分析化工园区的脆弱性因素。

图2 “干扰- 状态- 后果”脆弱性理论模型Fig.2 Interference- State- Effect vulnerability theoretical model

模型中“干扰”是指引起事件或事故发生的直接原因,通常是难以预料的意外事件或自然灾害等;“状态”有两方面的含义,一是指系统在事故或事件发生之前的已有状态,这种状态的维持或积累可能致使“干扰”事件发生,从而引起事故,或使得事故后果具有一定的严重程度,二是指系统在“干扰”影响下,自身结构或状态发生改变,具体体现在装置受损、物料泄漏等方面;“后果”是指系统“状态”向负面发展造成的最终结果,表现为影响范围和影响程度等。

2.2 事故因果分析法

在地质灾害脆弱性的研究中,区域承灾体脆弱性识别可利用灾后损失评估法[17],参考此方法,本文将灾后损失拓展到事故全过程因果分析,如图3所示。

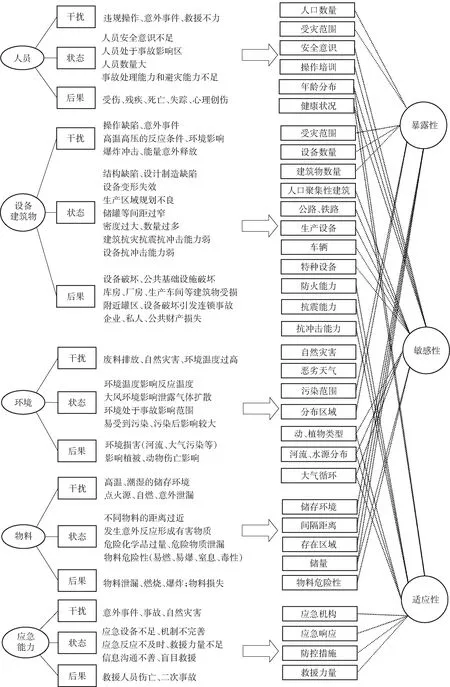

1)依据“干扰- 状态- 后果”理论对国内外30余起典型重大事故进行梳理分析,如表1所示。根据案例分析可以发现,常见的化工事故主要有物质泄漏、火灾、爆炸、窒息和中毒几种类型,多发生于物料反应或设备检/维修等风险作业过程中。

2)能量意外释放理论认为化工事故是人、机、环、料之间的能量、物质和信息转换时发生的能量意外释放[5]。而事故致因理论认为事故原因在于人的不安全行为、物的不安全状态和安全应急管理3个方面。结合“干扰- 状态- 后果”理论模型和事故分析结果,从人员、设备设施(包括建筑物)、物料、环境和应急能力5个方面对典型案例的事故分析结果进行分类归纳,总结导致事故发生、造成事故后果以及决定事故影响范围的诸多因素。

3)识别并筛选以上影响因素中可以体现致灾体或承灾体的暴露性、敏感性和适应性的因素,由于事故影响因素的识别是基于大量事故案例,因此可认为此类因素即为具有广泛适用性的化工园区脆弱性因素,如图4所示。

图3 事故因果分析法技术路线Fig.3 Flow diagram of accident causality analysis

表1 几起典型化工事故分析示例Table 1 Examples of typical chemical accidents

图4 利用事故因果分析法识别脆弱性因素Fig.4 Identification of vulnerability factors using the accident causal analysis

结合脆弱性的三要素,进一步筛选化工园区在人员、设备设施、环境等几个方面的脆弱性因素。

(1)暴露性因素 承灾体暴露性主要体现在暴露距离和暴露程度上,暴露程度具体表现在人员密度、设备数量、物料储量和环境的面积上。

(2)敏感性因素 敏感性指对干扰的反应力和抵抗力,主要受人员的年龄结构、身体条件和安全教育程度,建筑的防火抗震能力以及物料的危险性等影响。

(3)适应性因素 适应性体现系统恢复力,具体表现在承灾体的重要程度及自我恢复能力上。

2.3 脆弱性指标体系构建

脆弱性评估基于脆弱性评价指标体系的构建,而脆弱性识别为脆弱性评价指标的选取提供了依据和方法,对于评估内容和结果的准确性和科学性具有重要意义。

结合指标体系构建原则[18],将化工园区脆弱性指标体系分为3个层次,即目标层、准则层和指标层,如图5所示。目标层为化工园区的综合脆弱性,准则层为化工园区的5类脆弱性因素,指标层包含19个评价指标。

图5 化工园区脆弱性评价指标体系Fig.5 Evaluation index system of the vulnerability of chemical industry parks

3 实例应用

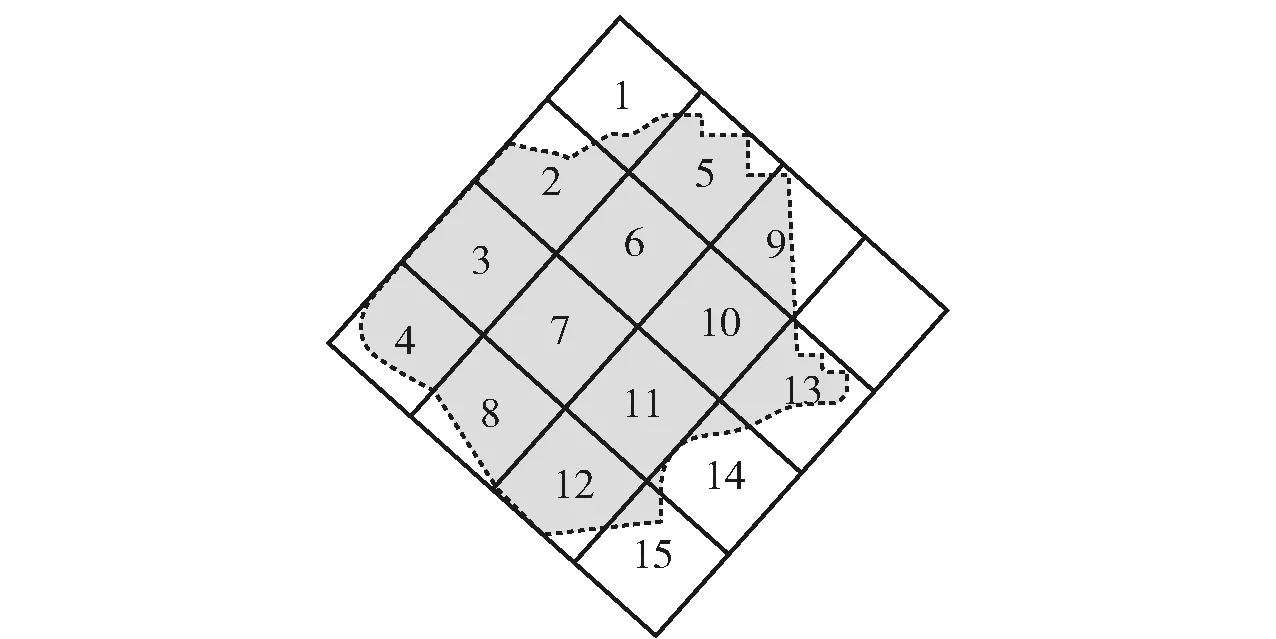

以江苏省某化工园区为例,根据第2节评价指标体系对其进行脆弱性评估。此园区是以化工企业为主体的纯工业园区,常驻人口较少,但河流、水网丰富,共包括68家企业,总面积约23平方公里。园区内存有大量的危险化学品,可认定为重大危险源,同时具有一定的脆弱性。园区内主要物料包括原油、天然气、石油气、石脑油、液氨、苯、聚乙烯、环氧乙烷等。

园区边界分布如图6所示,采用等距方格划分法并去除辖区以外的区域,最终确定15个1.5 km×1.5 km的子区域进行脆弱性评估。

图6 某化工园区脆弱性评价区域划分Fig.6 Vulnerability assessment area division

参考文献[13]分别针对上述19个指标层指标进行数据采集和量化,利用熵权法计算评估指标权重,通过模糊综合评价法确定脆弱性分值和等级。各区域量化数据见表2。

熵权法是一种客观赋权法,熵代表信息的离散程度,离散度越大,指标信息量越大,在评价过程中具有更高的重要程度,即权重更大。

计算评价指标权重集A

A=(a1,a2,…,a19)=(0.040 3,0.026 2,0.107 7,0.054 3,0.042 8,0.027 3,0.067 5,0.049 5,0.028 2,0.028 1,0.015 2,0.065 6,0.055 9,0.088 8,0.025 6,0.070 1,0.027 1,0.153 3,0.026 4)

脆弱性评估结果由模糊综合评价法计算。模糊综合评价法基于模糊数学产生,具有模型简单、系统性强的优点,多用于具有大量模糊性指标的评价过程,是脆弱性评价最常用的方法之一,其主要步骤如下。

1)构建评判集G。

本文将化工园区脆弱性分为5个等级:1不脆弱(0~20)、2一般脆弱(20~40)、3脆弱(40~60)、4很脆弱(60~80)、5极其脆弱(80~100)。取各区间中值构建评判集G=(10,30,50,70,90)。

2)结合评价指标量化数据集X(表2)和指标权重集A构建隶属度矩阵Y。

3)计算模糊综合评价集B。

B=A×Y

(5)

4)对模糊综合评价集加权平均计算得到化工园区各区域的脆弱性结果集V。

V=B×GT

(6)

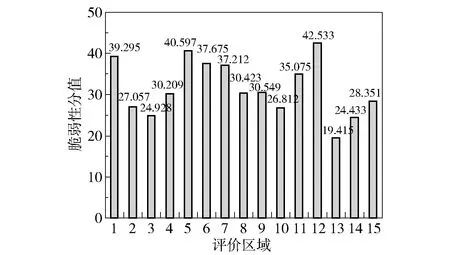

计算结果如图7所示。根据上述计算结果,得到此化工园区平均脆弱性分值为31.638,等级为2级,即一般脆弱。其中有14个区域脆弱性等级分布在2~3级,即一般脆弱、脆弱。区域13脆弱性最低,区域5和12脆弱性较高。结合原始数据表发现区域5和12的人口、设备数量较多,物料多且危险性大,这与计算结果一致。

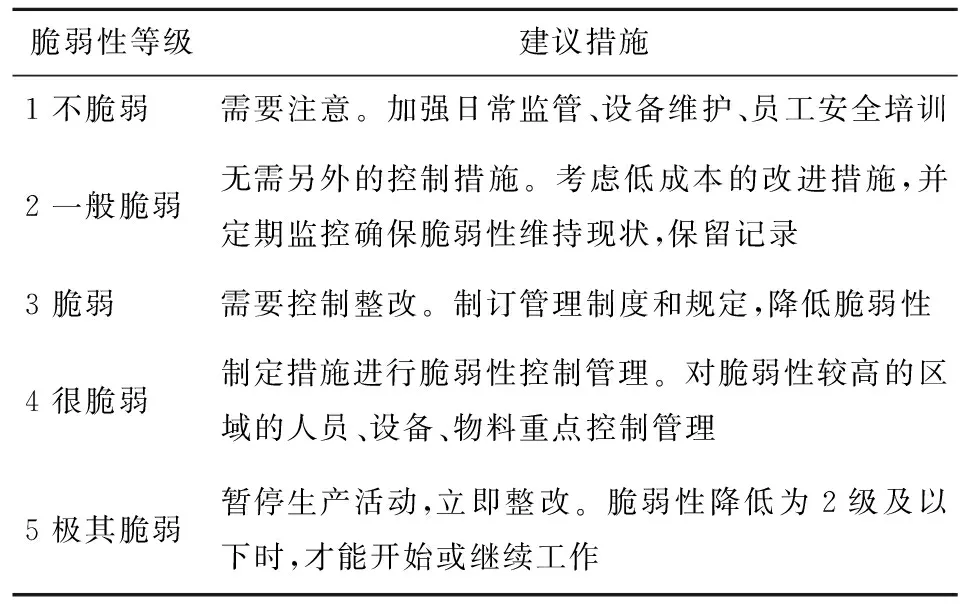

在实际计算中可以发现,对于不同评价对象的园区,各评价指标对脆弱性的贡献度不同,因此脆弱性控制措施应注重权重较大的指标内容。参考化工企业风险等级的分级监管措施,提出针对各级脆弱性的化工园区脆弱性管理控制措施建议,具体见表3。

表2 江苏某化工园区脆弱性评价指标量化数据及权重Table 2 Quantitative analysis of the vulnerability assessment indicators for a chemical industry park in Jiangsu

图7 化工园区脆弱性评价分值及对比Fig.7 Vulnerability evaluation score and comparison ofchemical industry parks

4 结论

(1)本文从系统脆弱性的角度探究了事故的致因机理,提出“干扰- 状态- 后果”脆弱性理论模型。结合此模型对典型化工事故进行分析,利用事故因果分析法识别化工园区脆弱性因素,补充了化工园区脆弱性因素识别理论和方法上的缺失。

表3 化工园区脆弱性分级控制建议Table 3 Suggestions for graded control of the vulnerability ofchemical industry parks

(2)本文仅从化工事故角度出发分析了化工园区狭义上的脆弱性,没有考虑到企业文化、经济条件、管理决策等因素。另外,事故原因分析法基于大量事故案例的分析,受事故数量和类型的制约,具有一定的局限性,因此今后的工作重点方向是广义脆弱性的研究以及事故数据库的建立。