秦石蛟和他的“剪纸江山”

2021-04-02唐吟方

唐吟方

在望城,我两次去了秦石蛟的华夏剪纸博物馆。

那天的雨不小,我和采风团的作家艺术家们涌进了这栋陈旧的楼里,一大帮人呼呼地上楼竟有些拥挤。五层的剪纸馆,整个三层陈列着秦石蛟收集的百余年来的按剪法、地域、时间分类的剪纸。我走了一圈,还是喜欢六七十年代的剪纸,透着一种农耕民族的纯朴美好。为我们导览的秦求是博物馆创办人秦石蛟的孙女。秦求的讲解整合了剪纸走过的漫长一百年,为百年中国剪纸排理出一个清晰的线索,从历史到剪纸馆的作品,剪纸的前世今生和艺术史一样,有着自己的起伏波澜和流派样式。

今天看到的百余年间的剪纸作品,往上追溯,是先民远古之声的孑遗。那些心灵手巧的神剪大多没有留下姓名,他们大致是些爷爷奶奶级人物。晚近有名有姓的人物,是文化人参与剪纸后才有了纪录。那些细腻的、粗犷的、简率的、繁复的剪纸,对应着时间坐标上的一剪世界。有些叫得上名字的,只有在敦煌民间经卷中才能见得到称呼,显示她们来自民间的本色。浏览一过,发觉盛行在中国民间的剪纸,不管是西北东北、山东山西、江南江北,还是两湖两广,都以吉祥题材为主,一部远看有些亲近近看新奇迭出的百年剪纸史,实在是中国普通百姓追求幸福生活的心灵史。走马观花看过,脑子里依然回旋着秦求姑娘在介绍作品时不断说出的一些剪纸术语,比如“打毛”“开口”“折剪”等等。我想如果退回到历史情景中,叩问那些散落在各地农村的神剪或巧手们,他们或许只会用简单的语言告诉你,这样这样然后再这样……最后摊开来给你看刚刚剪成的剪纸却美丽如花——一百多年来,早期的剪纸都出自素人,他们的作品是心灵的白描,好作品美得像映在水里的春色,不用注释。

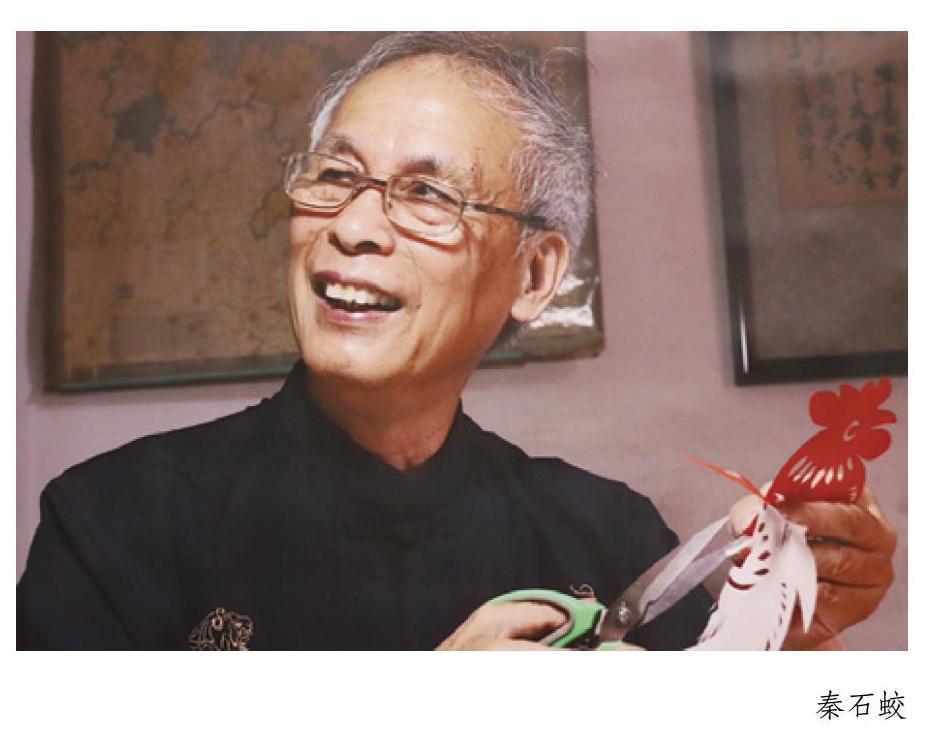

秦石蛟老人出场了。在没见到他时,我对他有无数种想象:老态龙钟,出来要有人搀扶着,或者有些颤颤巍巍,等拿起剪刀,眼神立马精光四射……没想到八十多岁的人,身手轻健,话语思路清晰,他要为到场的作家艺术家表演剪纸。

在场的作家艺术家虽见多识广,但参观过南北各派各家的剪纸后,也很好奇:这位老人怎么就建起佑大一个剪纸馆?为什么还一定是望城的他?很期待眼前这位已过耄耋之年的剪纸艺术家的现场表演。

站在接待室中间的秦石蛟,穿着格子衬衣显得格外精神,众目睽睽之下开始了他的表演。右手执剪左手执纸,那纸是一张黑色的有光色。剪刀不动,只有执纸的左手不断地摆动,来来回回,能感觉出来有些是凭经验的盲剪,如此来来回回该有几十个回合吧。剪的过程中一边解释,说这是他摸索发明的剪法,叫“一剪双景”,所谓的“一剪双景”是剪下来的双半纸都是作品。

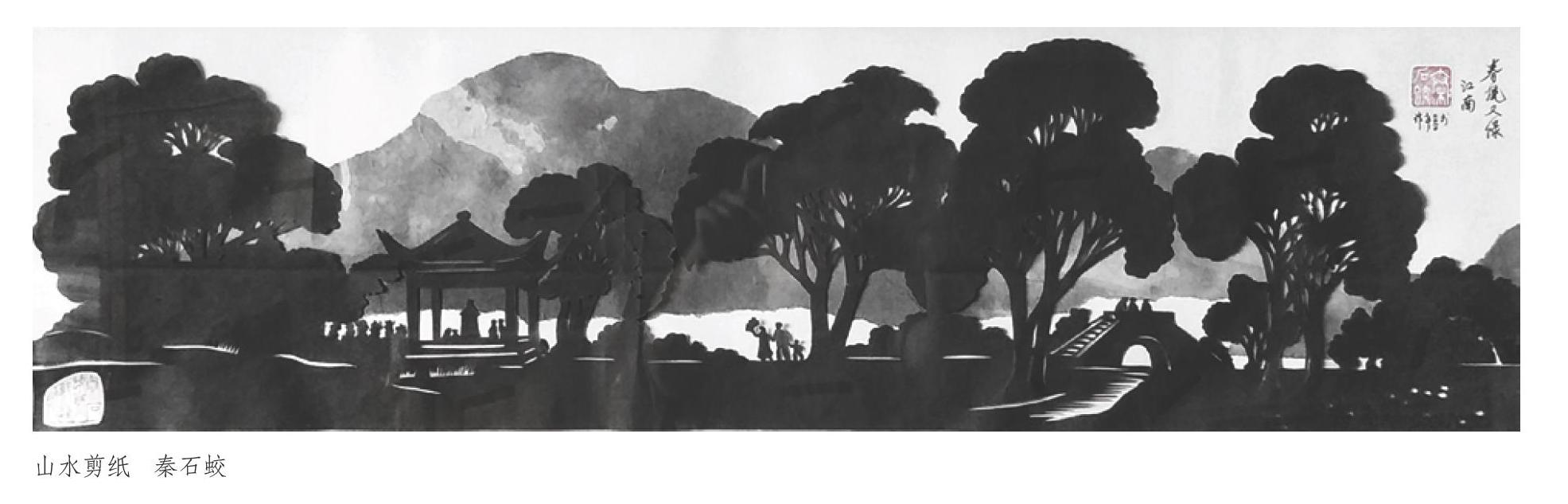

期待中的一张纸终于被剪成两半,分离的两半,各衬在有人递过来的白色卡纸上,映出两幅景致有些相近的风景。我透过画面能感受到有风的拂动,图像中亭亭华盖的大树下,坡上悄立的二人,一个是戴斗笠的男人,另一个是穿裙子的女人。我自然想起科罗那些以枫丹白露为背景的风景,也是这种视角,抒情意味特别浓重;也会想起马蒂斯那些形状各异色彩缤纷的剪纸拼贴,被打碎的图景浓情依旧。此时此刻,我只能给秦石蛟剪下的“双景”定名为“望城牧歌”,是他的浪漫心地表达。

当天晚上返回宾馆,翻阅秦石蛟送的《燕尾裁春》,才知道白天发生的剪纸表演,其实是他许多年前在日本和德国表演的重现。我不知道外国友人围观时是怎么评价他在五分钟内完成的表演,反正我是被迷倒了!这种单纯的美,回到了原始的人心,省略了多余细节,只靠微妙的轮廓来传达情绪。剪纸上的一男一女,我甚至推测是秦石蛟和妻子的自画像:眺望田园、守望家园。画面传达的另一层隐喻:似乎还是秦石蛟与剪纸星河间遥遥的瞻望。

第二天下午,采风团的作家艺术家去乔口,我一个人从宾馆撑着伞徒步去夏华剪纸博物馆,走了足足二十分钟,秦石蛟等在工作室。外面的雨依然哗哗地下,和昨天见面不同,第二次见面只有我和秦石蛟。

秦石蛟的工作室显得冷清,收拾得很有条理,有点像一个办公室,不像我熟悉的艺术家工作室。我问:“您还经常在工作室创作?”“是啊是啊,也在这里带学生。”面对秦石蛟,我忽然觉得对面坐的这个剪纸老人,还是一部活着的当代剪纸史。如果上世纪50年代至70年代,秦玉蛟还只是一个剪纸爱好者、区域剪纸创作者,或者说有家传的剪艺传承人,那么时间到了80年代,秦石蛟逐渐走入当代剪纸的创作洪流中,走着走着,终于融入当代剪纸史,成为其中的一部分。

那部《燕尾裁春》记录着他的绵延数代的剪纸家世;记录了他到各地东访西求的历程;记录他对剪纸过去今天未来的观察思考;记录他受命作为中国剪纸艺术家出访东洋西洋传播剪艺的片段;也记录他一路走过来的风雨阴晴。

话题迅速从与剪纸有关的内容荡开去,涉及一些与剪纸艺术史关联不那么紧密的内容。这些话题未涉剪纸创作,却与剪纸艺人的生态、剪纸发展有关,引起了我的兴趣。

上个世纪60年代至80代年,剪纸一直是中国外销工艺品的热销产品,后来还有中国的农民画加入进来,当时的陕西户县江苏启东和浙江舟山农民画盛极一时。这段不大为人说起的历史,是剪纸在民间长盛不衰的背景。国家的外销部门注意到这一现象,曾委托中国美协组织剪纸原乡的艺人进行创作加工,直至时在陕西从事群文工作的靳之林80年代初携安塞农妇赴法国现场表演,获得巨大的商业上的成功,证实了西方人认可这种来自东方的乡土艺术。消息传到国内,引来国内了剪纸界的一场争论:剪纸是保持中国原本的乡土风味,走喜闻乐见的吉祥主题还是跟随时代把当代生活纳入剪纸疆域?这场争论实则是剪纸的素人化还是去素人化的讨论。

靳之林因发掘调查民间美术的贡献,后来进入央美新创建的民间美术系任教。靳之林目睹安塞剪纸受欢迎的盛况,他从现场或西方记者的报道中接收到的信息,提炼出“越是民族的就越是世界的”关键词,赢得很多寻求文化自信的美术家的共鸣,实际上包含着很强的主观选择意愿,是对西方文化缺乏了解的誤读(避谈审美活动中东西文化的差异),“剪纸的外汇”模式从另一个方面支撑了这种自信。中国剪纸后来在西方星光暗淡,就与外销方面的主持者缺乏对西方文化足够的了解有关。

剪纸引发的争议与剪纸创作无关,口舌之争似乎並不影响在历史洪流中行走的剪纸人。秦石蛟是乐观的,以发展的眼光看待剪纸与创作内容。他说:“生活在走,剪纸总要和我们发生关系。”他主张剪纸顺应时代,才能保持它持久的生命力。

文化人介入剪纸,着眼于剪纸的改良和形式的借鉴。他们的创作关乎激荡的时代,关乎于思想的扩散和传播,和素人剪纸专注于传承与中国人的生活信仰表达不同。文化人的介入及商业化给剪纸带来机遇也带来纠结,其情形跟开放时期的中国所面临的问题有些相似:传统还是现代化。不过剪纸遭遇的压力远没那么紧迫。也许是文化人把安塞剪紙在巴黎的遭遇作了过度阐释,问题才突出了。在今天,素人和非素人剪纸为什么不可以分道而驰同时并存呢?

我们谈起我和秦石蛟都熟悉的吕胜中。吕胜中是我在央美求学期间的老师。那时吕胜中正在利用剪纸材料形式做现代性艺术的探索,他的“小红人”与徐冰的“天书”是当时艺术界最前卫也是最传统的艺术,涉及他们对传统与现代化命题的认识。吕胜中的“小红人”与生殖崇拜生命之源有关,如果抛开观念,是彻头彻尾的剪纸呈现,在视觉观感上给人带来强烈的冲击。有人斥之为伪剪纸也有人说吕胜中把剪纸带入到新境。无论哪种,吕胜中的小红人都源于剪纸。秦玉蛟把吕胜中归为另类剪纸,可能想区别于传统类剪纸,勾划出两类剪纸不同的性质。在现实生活中,吕胜中的极端毕竟是少数人的行为,大多数剪纸人还在剪纸原有的领地耕作,受生活环境的蒙养,小步前进,发展出诸如海洋剪纸城市剪纸等品种。新一代剪纸人受动漫启发,还创作出具有梦幻色彩的新剪纸。

我忧虑古老剪纸的未来,作为职业作为艺术作为仍然活在现代生活的元素,非遗并不解决剪纸问题。今天剪纸人的努力无法改变剪纸由历史带来的处境,这就需要当代文化界的有识之士一起来探讨,为剪纸提供温床,为它的发展助力。遥想当初日本人为了保存国粹日本画,建筑设计师在室内空间的设计上给和画预留合适位置,这种物质与精神上的相济,才是传统文化延续的保障。

我称秦石蛟为剪纸而生的人。他目睹剪纸的辉煌盛景,也见证了剪纸几十年来的起起落落,至今年逾八旬壮心不已,还陪伴着剪纸。王伯敏用文字写了一本厚厚的《中国剪纸史》,秦玉蛟用生命参与当代剪纸创作的进程。

望城最有名的平民英雄是雷锋(在我眼里雷锋是个可爱的凡人,爱写作、敏感,跟得上时代潮流,有爱心……)。秦玉蛟也是这样,几十年做着同一件事,为剪纸奔走,为剪纸立说,包括为保存中国各个流派的剪纸创作发愿做了一个专门馆,事由爱生,体现了一个平凡人的“圣心”。这不是民间的平凡英雄么?

那个下午,缘于秦石蛟,我仿佛穿越时光隧道见到了历史上很多的剪纸人物、作品、剪纸事。时光呼啸而去,幸有秦石蛟,才留住了百年光声中的人与剪纸。有人说“人不能两次踏入同一条河”,我却在那个雨天,两次踏入华夏剪纸博物馆,记得那个叫秦石蛟的老人。

2020年11月6日