黑龙江大豆-玉米轮作体系氮磷调控的产量效应与养分平衡

2021-03-29张春宇张明聪金喜军王孟雪张玉先

张 阳,张春宇,张明聪,金喜军,王孟雪,张玉先

(黑龙江八一农垦大学农学院,黑龙江 大庆 163319)

黑龙江省是我国大豆和玉米的主要供应基地,大豆和玉米种植面积分别为274.5万和662万hm2左右,年均总产分别达448.4万和2888万t[1-2]。轮作是充分利用土地资源,降低生产成本,提高农民收入的重要途径,特别是豆科作物与禾本科作物轮作[3]。据研究报道[4],相比非轮作种植制度,粮豆轮作可增加大豆和玉米单产且减少农药和化肥的施用量。郭耀东等[5]研究表明,豆科作物有提高土壤肥力和显著提高后作玉米产量等优点。大豆-玉米轮作是黑龙江省大豆主要轮作模式之一,随着2016年中央一号文件“探索实行耕地轮作休耕制度试点”的发布以及轮作补贴的实施,大豆-玉米轮作种植面积呈逐渐扩增的趋势。但由于农户种植生产中作物施肥方案仍按照传统单作大豆、玉米施肥模式,未统筹考虑大豆-玉米轮作体系整体的施肥需求,造成肥料损失、环境污染等现象。对此,本文从降低肥料损失,改善土壤环境的角度出发,制定一个轮作周期内总施肥量不变,大豆茬口减氮增磷和玉米茬口增氮减磷的一体化施肥模式,以期寻找一种最优的肥料运筹模式。本研究以黑龙江省九三管局鹤山农场大豆-玉米轮作体系下氮、磷分配特征为切入点,根据该区域同期的农户肥料施用状况调查[6-7]、大豆和玉米养分需求规律及适宜的肥料用量[8-9]等研究结果,结合氮、磷肥料的产量效应、作物吸收氮磷钾养分特征、氮磷调控下土壤养分实际平衡及经济效益,探讨了大豆-玉米轮作制中氮、磷的合理分配问题,为黑龙江垦区合理的养分管理提供理论指导和技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2017~2019年在黑龙江省九三管局鹤山农场科技园区进行。该试验区属于寒温带大陆性气候,年降水量538.3 mm,年平均气温1.6℃,年日照时数达2429.3 h,无霜期119 d。试验田土壤类型为黑土,弱酸性,其0~20 cm土壤的基本理化性质:pH 6.3,有机质含量13.4 g/kg,全氮含量0.78 g/kg,全磷含量0.71 g/kg,全钾含量17.55 g/kg,碱解氮含量141.8 mg/kg,有效磷含量40.6 mg/kg,速效钾含量180 mg/kg。本研究作物生长期间气象数据由本试验点农场小型气象站测定获得,具体气象数据如图1所示。

供试肥料:尿素(N 46%);磷酸二铵(N 18%,P2O546%);硫酸钾(K2O 50%);供试大豆品种为当地主栽品种黑河“43”,玉米品种为当地主栽品种德美亚一号。

1.2 试验处理及设计

种植方式为大豆-玉米轮作。2017年种植大豆,2018年种植玉米,2019年种植大豆。为保证一个轮作周期总施肥量不变,每个作物分别设置4种氮磷调控处理,各处理设置如下:

(1)大豆季。SCK:当地常规施肥;S1:在常规施肥基础上,减施1/3氮肥,增施1/3玉米磷肥;S2:在常规施肥基础上,减施1/2氮肥,增施1/2玉米磷肥;S3:在常规施肥基础上,减施2/3氮肥,增施2/3玉米磷肥。

(2)玉米季。MCK:当地常规施肥;M1:在常规施肥基础上,增施1/3大豆氮肥,减施1/3磷肥;M2:在常规施肥基础上,增施1/2大豆氮肥,减施1/2磷肥;M3:在常规施肥基础上,增施2/3大豆氮肥,减施2/3磷肥。

大豆-玉米轮作周年各处理表示为SCK-MCK、S1-M1、S2-M2、S3-M3。

试验采取随机区组设计,3次重复。小区面积78 m2(15 m长,0.65 m垄宽,8垄)。大豆所有氮、磷、钾肥均做底肥施入土壤;玉米1/2氮肥做底肥施入土壤、剩余1/2于最后一次中耕时施入,磷和钾肥均做底肥施入。大豆保苗密度40万株/hm2,玉米保苗密度10万株/hm2。全生育期无灌水。其它田间管理同当地大田。

大豆和玉米具体施肥方案见表1。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 干物质量的测定

大豆茬口鼓粒期、成熟期和玉米茬口大喇叭口期、灌浆期、完熟期随机采取具有代表性的植株5株,大豆按叶片、叶柄、荚皮、茎和籽粒5部分器官分样,玉米按叶片、茎秆、苞叶、穗轴和籽粒5部分器官分样,均在105℃下杀青30 min,80℃烘干至恒重,测定干物质量。后用粉样机将烘干植株样品粉碎,密封保存,以备植株氮磷钾养分含量测定。

1.3.2 氮磷钾养分含量测定

将粉碎好的植株样品用H2SO4-H2O2消煮法制备待测液,全氮含量用凯氏定氮法测定,全磷含量用钒钼黄比色法测定,全钾含量用火焰光度法测定。

1.3.3 测产

作物成熟后,大豆试验区每个处理选取1 m2的大豆进行考种测产,并测定单株粒数、单株荚数及百粒重等产量构成因素;玉米试验区每个处理选取2 m2的玉米进行考种测产,并测定穗行数、穗粒数及百粒重等产量构成因素(大豆试验区和玉米试验区均测定不施氮处理、不施磷处理及不施钾处理的产量,以计算土壤的供肥量)。

1.4 数据处理

1.4.1 养分利用率计算

植株氮(磷、钾)素总积累量(kg/hm2)=

Σ植株各器官干重×氮(磷、钾)含量

表观平衡(%)=(输入量-输出量)/输出量×100;

盈(或亏)(%)=(输入量+土壤供给量-输出量)/输出量×100。输入量仅包括化肥投入量;输出量仅包括作物收获而带出的养分含量[10]。

1.4.2 经济效益计算

肥料价格和作物单价均按当地市场价进行计算。由于本试验仅探讨施肥对轮作作物经济效益的影响,因此计算时未将种子成本和人工成本考虑在内。

采用Excel 2010对所有数据进行处理和计算,通过SPSS 17.0软件进行统计分析,用LSD法检测处理间P<0.05水平的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 氮磷调控对大豆、玉米生长的影响

2.1.1 对大豆地上部干物质的影响

干物质量积累量的增加是作物获得高产的基础[11-12]。图2结果显示,鼓粒期,S2处理的营养器官干物质积累量显著高于SCK处理;荚果干物质积累量以S2处理最高;成熟期,地上部干物质积累量以S2处理最高,相比其它各处理增幅分别达29.0%、20.3%和48.2%(P<0.05)。表明大豆季减施1/2氮肥,增施1/2玉米磷肥(S2)的调控处理有利于提高大豆地上部干物质的积累量,为高产提供物质基础。

2.1.2 对玉米地上部干物质的影响

图3结果显示,不同氮磷调控处理对玉米喇叭口期后的干物质积累量有影响。灌浆期和完熟期各处理的干物质积累量均以M2处理最高,与MCK处理相比,增幅分别达8.8%和15.0%。表明玉米茬口增施1/2大豆氮肥、减施1/2磷肥(M2)的调控处理可促进生育后期玉米对土壤养分的吸收,提高生育后期干物质的积累。

2.1.3 对大豆产量构成因素的影响

表2结果显示,不同氮磷调控处理的无效荚、单株荚数和百粒重在处理间无显著差异。各处理的株高、单株粒数和产量均以S2处理最高,与SCK处理相比,增幅分别达13.9%、7.5%和5.9%。说明,大豆茬口减施1/2氮肥、增施1/2玉米磷肥(S2)的调控处理更有利于提高大豆产量因子,从而获得较高产量。注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异达5%显著水平。下同。

本课题组以挤出-滚圆技术制备枸橼酸莫沙比利胃漂浮缓释微丸[13],通过单因素试验考察不同种类助漂剂、黏合剂、泡腾剂对微丸8 h漂浮率的影响,并通过正交试验考察上述辅料的最优用量。试验结果显示,助漂剂、黏合剂、泡腾剂的种类和用量会影响微丸的8 h漂浮率、圆整度以及收率。本课题组以优化的辅料处方(13.0 g十八醇、3.7 g HPMC、3.4 g碳酸氢钠)成功制备了5批枸橼酸莫沙比利胃漂浮缓释微丸,所得微丸成形较好,且该制备工艺简单,易于扩大生产。

表2 大豆产量构成因素

2.1.4 对玉米产量构成因素的影响

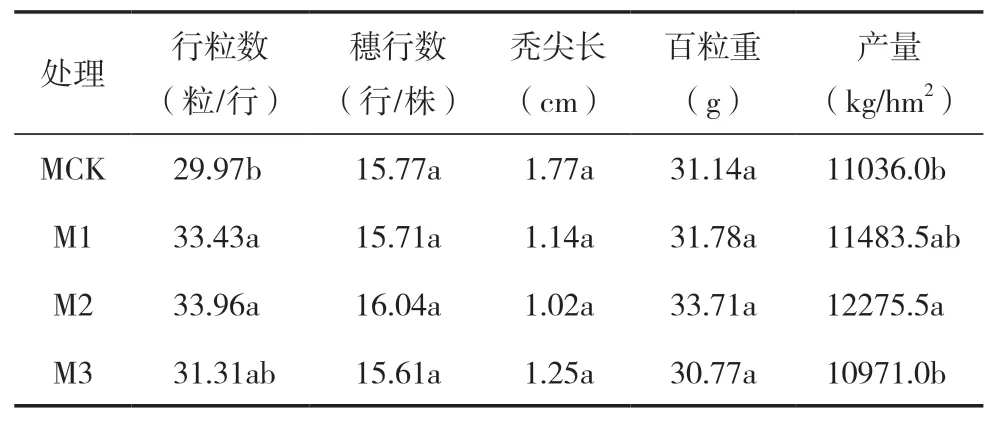

表3结果显示,前茬大豆实施减氮增磷方案对后茬玉米的穗行数、秃尖长和百粒重无显著影响。玉米行粒数除M3处理外,其余氮磷调控处理均显著高于MCK处理。玉米产量以M2处理最高,显著高于MCK处理,增幅达11.2%。表明玉米茬口增施1/2大豆氮肥、减施1/2磷肥(M2)的调控处理有利于提高玉米行粒数,从而提高产量。

表3 玉米产量构成因素

2.2 氮磷调控对大豆、玉米植株养分吸收的影响

2.2.1 对大豆植株养分吸收的影响

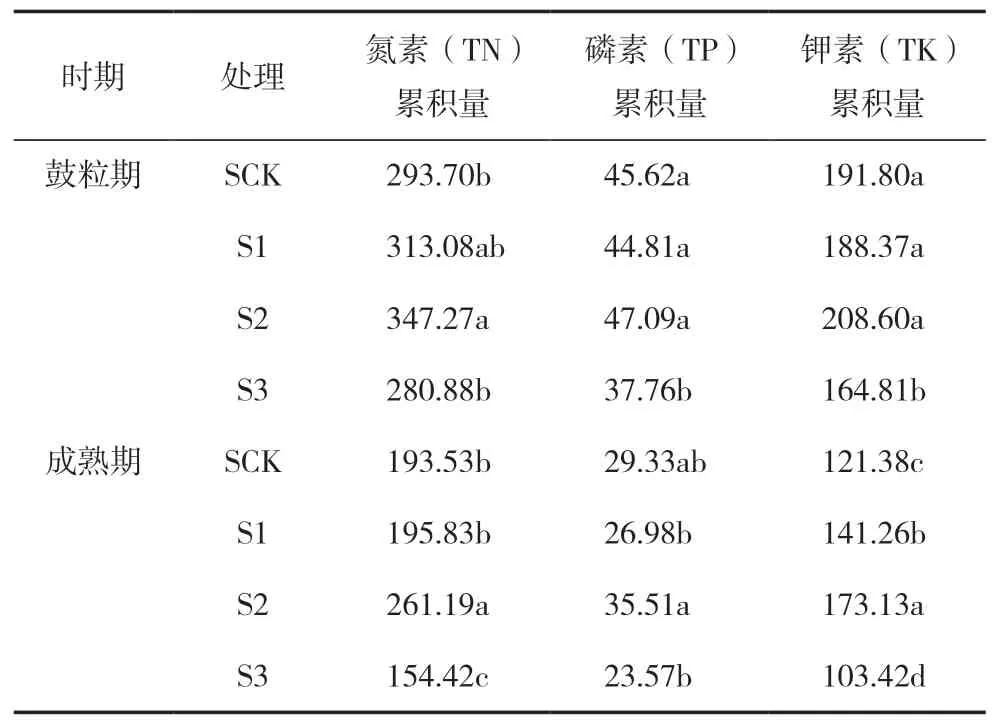

表4结果显示,大豆不同生育时期各处理的氮素累积量、磷素累积量和钾素累积量均以S3处理最低。鼓粒期,与SCK相比,S2处理的氮素累积量显著增加,增幅达18.2%,磷素累积量和钾素累积量均无显著差异;成熟期,与SCK相比,S2处理的氮素累积量和钾素累积量显著增加,增幅分别达35.0%和42.6%。说明,大豆茬口减施1/2氮肥、增施1/2玉米磷肥(S2)的调控处理更有利于大豆对氮素和钾素的吸收。

表4 不同处理对大豆植株氮、磷、钾素累积量的影响 (kg/hm2)

2.2.2 对玉米植株养分吸收的影响

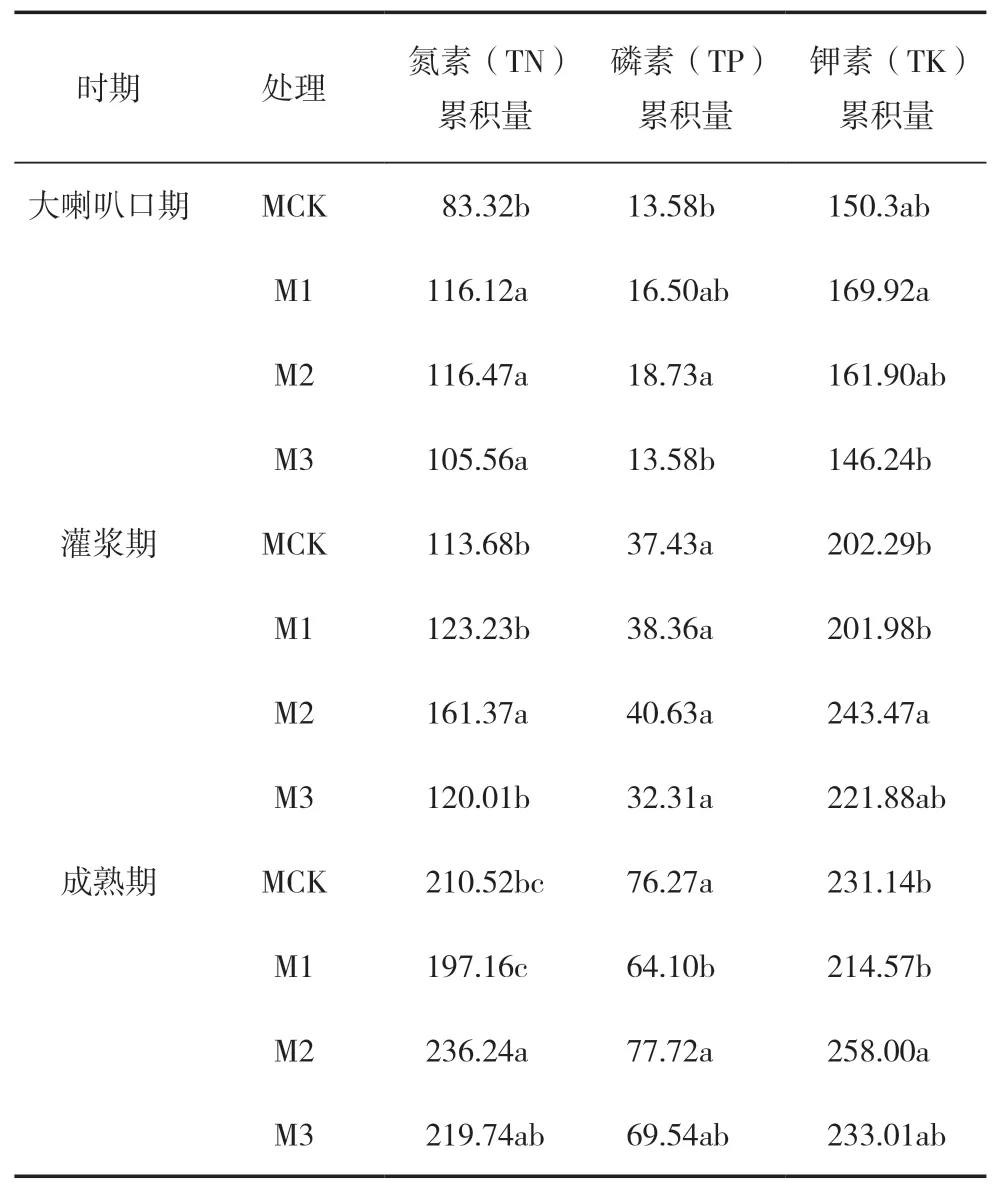

表5结果显示,玉米植株氮素累积量、磷素累积量和钾素累积量随生育期的推进呈逐渐增加的趋势,其中M2处理表现较强优势。在大喇叭口期,与MCK相比,M2处理的氮素累积量和磷素累积量显著增加,增幅分别达39.8%、38.1%;灌浆期,与MCK相比,M2处理的氮素累积量和钾素累积量显著增加,增幅分别达42.0%、20.4%;成熟期,与MCK相比,M2处理的氮素累积量和钾素累积量显著增加,增幅分别达12.2%、11.6%。说明,玉米茬口增施1/2氮肥、减施1/2玉米磷肥(M2)的调控处理有利于促进玉米生育后期对氮素和钾素的吸收,使植株对于氮、钾元素的吸收达到最大化。

表5 不同处理对玉米植株氮、磷、钾素累积量的影响 (kg/hm2)

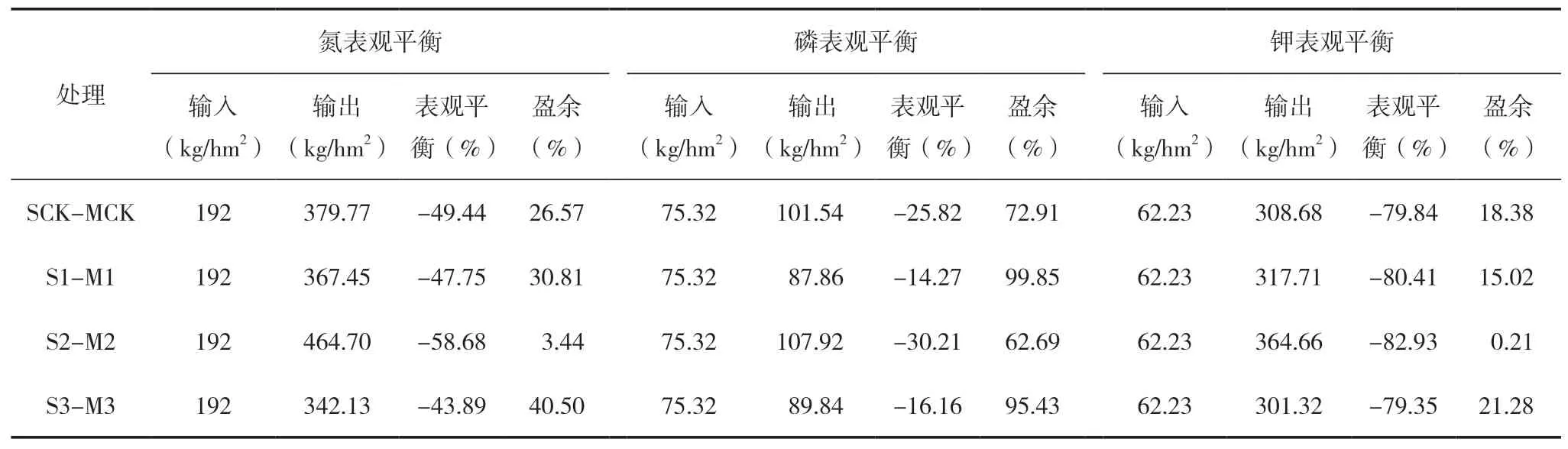

2.3 氮磷调控对大豆-玉米轮作体系土壤养分收支平衡的影响

土壤养分收支平衡是衡量土壤养分残留及作物吸收利用的重要指标。表6结果显示,在大豆茎秆还田,玉米茎秆不还田的情况下,氮、磷、钾素表观平衡中,各处理的表观平衡均为负值,盈余率均为正值;其中S2-M2处理的氮(N)施入量为192 kg/hm2,作物输出氮464.70 kg/hm2,氮素亏缺58.68%,如考虑土壤供氮量(288.68 kg/hm2),氮素盈余3.44%;磷(P)施入量为75.32 kg/hm2(相当于P2O5172.5 kg/hm2),作物输出磷107.92 kg/hm2,磷素亏缺30.21%,如考虑土壤供磷量,磷素盈余62.69%;钾(K)施入量为62.23 kg/hm2(相当于K2O 75 kg/hm2),作物输出钾364.66 kg/hm2,钾素亏缺82.93%,如考虑土壤供钾量,钾素盈余0.21%。除S1-M1处理的钾素盈余率外,其余氮磷调控处理的氮、磷和钾素盈余率均比SCK-MCK处理高。说明3种氮磷调控模式中S2-M2处理的调控模式有利于作物对土壤营养元素的吸收,从而改善肥料残留对土壤环境的不利影响。

表6 不同处理对大豆-玉米轮作土壤氮、磷、钾素表观平衡的影响

2.4 相关性分析

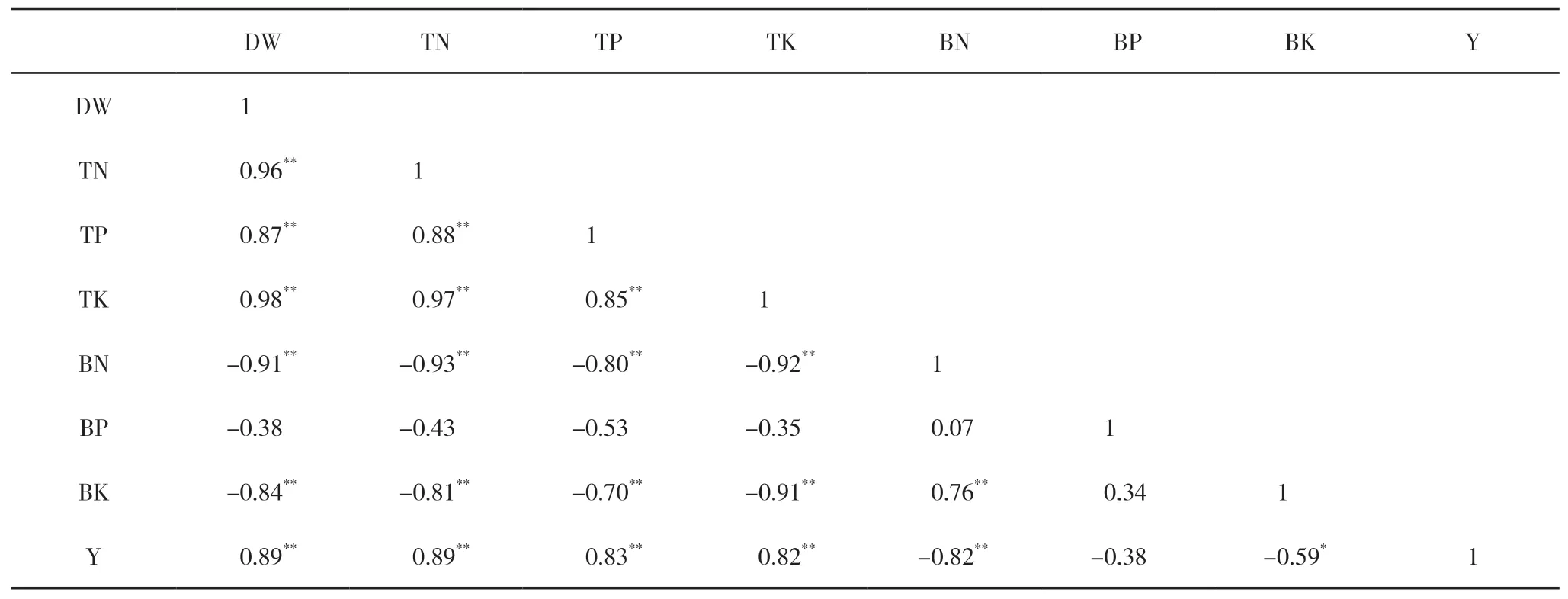

2.4.1 大豆干物质量、养分含量、养分平衡值与产量的相关性分析

由表7相关性分析可知,大豆产量与土壤氮素表观平衡值和钾素表观平衡值分别呈极显著(P<0.01)和显著(P<0.05)负相关关系,与植株干物质积累量和氮、磷、钾素累积量呈极显著的正相关关系(P<0.01),与土壤磷素表观平衡值呈中等相关。说明,大豆茬口合理的氮磷调控可促进植株对养分的吸收,从而积累较多的干物质量,为产量的提高提供物质基础。

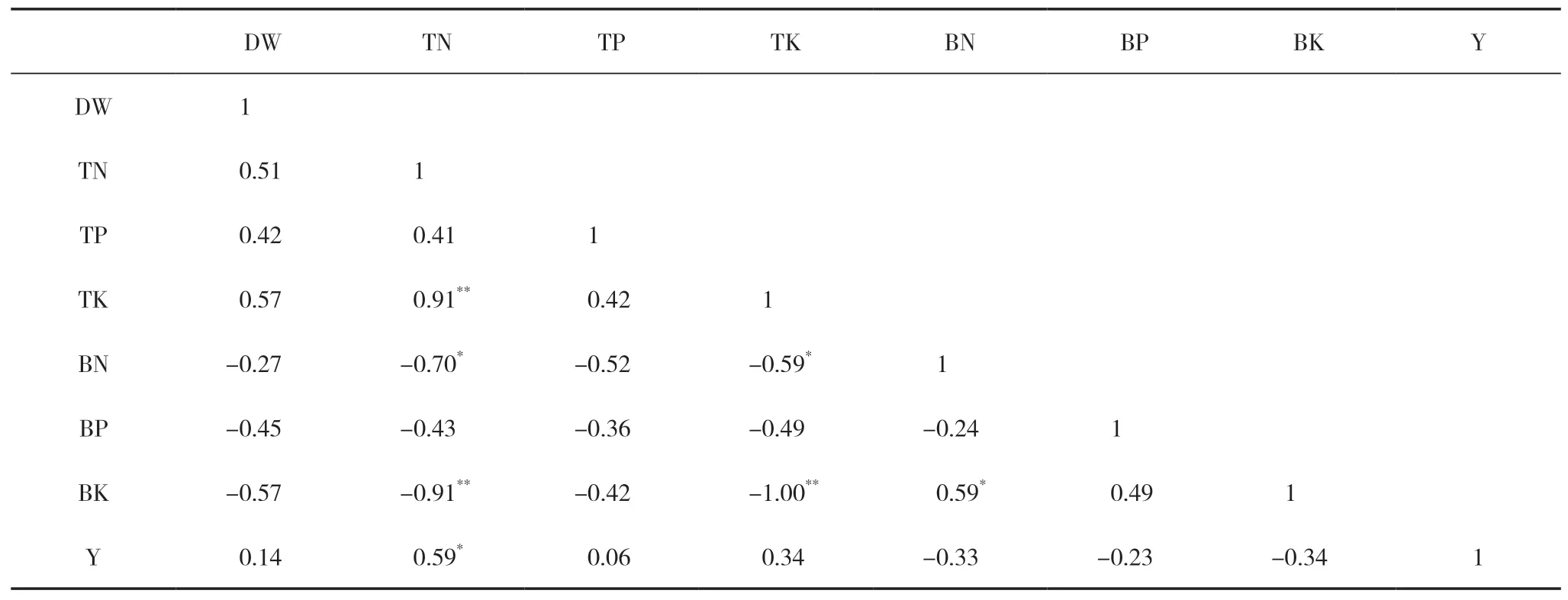

2.4.2 玉米干物质量、养分含量、养分平衡值与产量的相关性分析

表8结果显示,玉米产量与土壤养分表观平衡值各指标均呈负相关,与其余各项指标均呈正相关,其中植株氮素累积量与产量呈显著正相关(P<0.05)。说明玉米植株氮素含量的累积是影响玉米产量的一个重要因素。

2.5 氮磷调控对大豆、玉米经济效益的影响

表9结果显示,与SCK处理相比,大豆茬口S2处理的产值相对较高,利润和产投比相对较低;与MCK处理相比,玉米茬口M2处理的产值、利润和产投比均较高,且利润高达19605元/hm2。从轮作周年经济效益来看,S2-M2处理的产值和利润均达最高,与常规施肥相比,增幅分别为9.8%和8.6%,产投比虽与常规施肥处理相比较低,但差异不大。由此可见,S2-M2的调控处理模式能获得相对较高的经济效益。

表7 不同处理大豆植株干物质积累、养分累积量、养分平衡值与产量的相关性

表8 不同处理玉米植株干物质量、养分累积量、养分平衡值与产量的相关性

表9 不同处理的大豆、玉米经济效益

3 讨论

轮作有利于产量的增加和氮素等养分的吸收,尤其是豆科作物与禾本科作物轮作。有研究报道,豆科与禾本科作物轮作体系中,禾本科作物氮吸收量的5%~34%来自于前茬豆科作物根际沉积氮[13-15]。但轮作过程中不合理的施肥会造成作物减产,肥料利用率降低等现象。对此,本文根据作物的需肥特征,提出了大豆茬口减氮增磷和玉米茬口增氮减磷的一体化施肥模式,期望通过大豆茬口以磷促氮,充分挖掘大豆的根瘤固氮功能,以提高大豆-玉米轮作系统的产量和养分利用效率,实现系统高产、高效。本研究中,大豆茬口S2处理不仅能增加大豆的干物质积累量,而且提高大豆株高和单株粒数,使大豆增产5.9%;玉米茬口M2处理不仅能增加玉米干物质积累量,而且提高玉米行粒数,显著增加玉米产量,使玉米增产11.2%,明显优于常规施肥处理。同时,大豆茬口和玉米茬口生育后期的氮、磷、钾累积量均以S2和M2处理最高,说明该调控模式下,氮、磷、钾养分分配较为合理,可促进作物对养分的吸收,为增产创造条件[16-18]。但大豆季S3处理的氮、磷、钾累积量均比其它处理相对低,可能是由于氮磷施用比例失调,对植株的养分吸收产生负面的影响[19]。

土壤养分收支平衡反映了农田土壤养分需求和平衡状况,对后期养分资源管理和肥料的科学分配与施用起到重要作用[20]。当前我国主要农作物的施肥量并非完全依赖于测土配方施肥,可根据作物相应产量的养分消耗量来定。本研究中,按照农田土壤养分表观平衡(%)=(输入-输出)/输出×100来计算养分投入量[21-22],各处理的氮、磷、钾素表观平衡率均为负值。考虑到该试验区位于黑土区,土壤中养分含量较高,若利用此表观平衡率来反映土壤养分盈余量误差相对较大,不能完全符合实际需要。因此,本研究根据刘建玲等[23]所提出的土壤养分盈余(亏缺)(%)=(输入养分-输出养分+土壤供养分)/输出养分×100来反映土壤养分的实际“盈或亏”程度,并为科学施肥提供理论参数。本研究中,考虑土壤养分贡献后,大豆-玉米轮作体系下氮、磷、钾素盈余率均为正值,且S2-M2调控处理的氮、磷、钾素盈余率均比SCK-MCK处理较低,分别为3.44%、62.69%、0.21%。王火焰等[24]研究提出,在轮作制条件下,由于轮作作物对养分的需求存在差异,养分分配应向需求较高的作物倾斜,周年总养分补给与消耗大致平衡即可。这样既不会导致土壤养分库消耗太多,也不会导致土壤养分库积累过高。鲁如坤等[25-26]研究提出,若农田氮素盈余率超过20%时,可能引起氮素对环境的潜在威胁;若磷肥增产率为10%~25%时,磷素盈余率应保持在20%以下;若农田缺钾显著的情况下,钾素平衡盈余30%~50%尚可接受。由此分析本研究中,S2-M2调控处理的氮、钾素盈余率均正常,磷素盈余率结果偏高,说明大豆-玉米轮作体系下S2-M2调控处理的氮、钾素收支基本平衡,磷素仍有盈余,需进一步完善施肥模式,特别是对磷肥的调控。实际上,作物生物量、养分含量、土壤表观平衡值与产量并不是孤立存在的,它们之间构成了一个有机整体,因此本研究对上述3方面进行相关分析,以期为进一步解释作物高产的深层机制提供参考。结果表明,大豆产量与氮素累积量呈显著正相关,玉米产量与氮素累积量呈显著正相关,说明植株氮素累积量的增加是作物获得高产的重要途径,这与魏琛琛等[27]的研究结果相似。

豆科作物轮作下合理的施肥是保证作物高产,增加农民收益的有效措施。本研究中,与常规施肥相比,大豆茬口S2处理虽提高了大豆产量,增加了经济收益,但因肥料成本增加,经济利润相对较低;玉米茬口M2处理不仅增加了经济收益,且肥料成本相对较低,经济利润显著增加。从轮作周年经济效益来看,S1-M1和S2-M2处理的经济利润均比常规施肥较高,其中S2-M2处理的利润最高,高达25351元/hm2。

4 结论

2017~2019年实施大豆-玉米轮作调控施肥,大豆茬口S2处理可促进大豆植株对养分的吸收利用,提高干物质量积累,增加大豆产量,增产幅度达5.9%,玉米茬口M2处理可促进玉米植株对养分的吸收利用,提高干物质量的积累,显著增加玉米产量,增产幅度达11.2%。

大豆-玉米轮作体系下各处理的氮、磷、钾素表观平衡率均为负值,考虑土壤养分贡献后,各处理的氮、磷、钾盈余率均为正值。其中S2-M2处理的调控模式较其它处理可降低土壤养分盈余,氮、磷、钾盈余率分别为3.44%、62.69%、0.21%。通过相关性分析可知,植株对氮素的吸收累积是作物获得高产的重要途径。

本试验条件下,S2-M2的调控处理虽降低了大豆的利润,但提高了玉米的利润,轮作周年利润也相对较高,达25351元/hm2。

综上所述,在保证轮作周年施肥总量不变的条件下,大豆-玉米轮作体系下大豆茬口减施1/2氮肥,增施1/2玉米磷肥(S2)和玉米茬口增施1/2大豆氮肥,减施1/2磷肥(M2)的调控处理在保证作物增产的同时,降低了土壤养分的盈余,对于缓解化肥浪费和环境污染起到积极的作用。该调控模式可作为黑龙江垦区大豆-玉米高效施肥的优选模式。