人类活动对盐城海岸线与滨海湿地的影响研究

2021-03-25郭紫茹吴玉琴李玉凤刘红玉

郭紫茹,王 刚,吴玉琴,陈 浩,李玉凤,刘红玉①

(1.南京师范大学地理科学学院,江苏 南京 210023;2.江苏盐城国家级珍禽自然保护区,江苏 盐城 224333;3.南京师范大学海洋科学与工程学院,江苏 南京 210023)

滨海湿地是介于陆地和海洋生态系统间复杂的自然综合体,是生物多样性丰富、生产力高、具较高保护价值的湿地生态系统之一[1];同时,滨海湿地也是受人类活动影响最严重的湿地类型。目前,我国滨海湿地因围垦丧失的面积比例高达50%以上,各种人类活动对原有湿地生态功能的影响也日益显著[2]。围垦、港口建设等人类活动不仅导致大量湿地丧失与破碎化,而且导致湿地生境质量逐渐降低,功能逐渐丧失,严重影响区域生物多样性保护功能[2-4]。为此,人类活动对滨海湿地影响的研究受到国内外研究者、政府部门及湿地管理者的广泛关注。

江苏盐城滨海区域是由古黄河三角洲和长江三角洲所存泥沙在黄海和东海波浪冲撞及潮汐作用下形成的淤泥质平原海岸。它是东北亚-澳大利亚候鸟迁徙的重要通道、停歇地和越冬地,对生物多样性保护尤其对水禽保护具有重要意义[5-6]。然而,盐城滨海自古是人类活动频繁地区,滩涂围垦、港口建设和人为引进互花米草是人类活动作用于盐城滨海最主要也是最广泛的方式[7]。这些人类活动对滨海湿地的影响主要体现在2个方面:一是湿地边缘-自然海岸线发生变化;二是自然湿地类型向人工湿地类型转变[8]。由于海堤、港口建设需要,人工岸线不断发展,自然岸线发生改变,湿地大量丧失[9]。目前,相关研究主要集中在海岸线时空变化[10-11]、湿地景观变化[12-13]、土地利用与湿地变化[14-15]以及围垦对环境影响[16-17]等方面,针对人类活动对自然岸线和滨海湿地的影响尚不够全面与深入。为此,利用遥感和GIS技术研究围垦、港口建设和互花米草扩张等人类活动对盐城自然岸线及湿地的影响,揭示其时空演变特征与趋势,为科学合理开发利用滨海湿地提供科学依据。

1 研究区概况

盐城滨海滩涂面积广大,约占江苏省滩涂总面积的75%,分属响水县、滨海县、射阳县、大丰市和东台市[1](图1)。盐城海岸整体为粉砂淤泥质类型,以射阳河口为界南淤北侵,其湿地围垦历史悠久,坐落着射阳港、大丰港等多个大中型港口。

2 研究方法

2.1 数据获取与处理

岸线信息提取自1987—2018年Landsat OLI/TM/ETM数据,分辨率均为30 m。考虑到港口建设时间和数据可获取性,大致以5 a为时间间隔,分别选取1987、1992、1998、2002、2007、2011和2018年每年各2期遥感影像。所用Landsat影像均来自地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/)(表1)。

表1 各期数据来源影像列表

通过野外沿海调查,并辅助结合近海海洋综合调查与评价专项(“908专项”)盐城海岸专题数据和Google影像,与遥感影像对照,采用面向对象监督分类和目视解译相结合的方法,对研究区2018年湿地类型进行解译,经2018年11月中旬沿海调查验证,2018年影像解译精度均超过93%。以2018年解译图层为底图,对照遥感影像、Google影像和其他历史文献资料,依次解译其他年份影像,从而避免解译误差。

2.2 岸段划分与岸线、湿地信息提取

根据张学勤等[18]研究结果以及盐城海岸淤蚀和分布特征,将盐城海岸分成4段:灌河口—翻身河口(岸段1)、翻身河口—射阳河口(岸段2)、射阳河口—斗龙港口(岸段3)和斗龙港口以南(岸段4),其中岸段1和岸段2为侵蚀岸段,岸段3为淤蚀交替岸段,包括盐城保护区核心区、北缓冲区和部分北实验区,岸段4为淤长岸段。

选择植被线作为盐城海岸线的指示岸线。同时结合地域特征和研究目标,将海岸线分为自然岸线和人工岸线。研究区不同类型海岸线采用的遥感判读原则[19]见表2。

表2 遥感解译标志

参照《湿地公约》将盐城滨海湿地划分为3大类:自然湿地类型(水域、光滩、草滩、碱蓬沼泽、芦苇沼泽和互花米草沼泽)、人工湿地类型(待利用地、养殖塘和水田)和非湿地类型(建设用地)。其中芦苇类型包括人工芦苇和自然芦苇;待利用地指新围垦的区域,由于尚未开发,还保留着大面积的光滩或荒草地[20]。

2.3 岸线速率计算

利用美国地质调查局(USGS)研发的数字海岸线分析系统(digital shoreline analysis system,DASA)[21],采用ArcGIS 10.5软件,对1987—2018年江苏盐城围垦岸线和海岸线进行定量化分析。首先,根据盐城围垦岸线走向,在向海一侧生成一条与围垦岸线大致平行的基线。其次,以500 m为间隔,进行多次拟合、调整后生成与基线垂直,并与所有海岸线及围垦岸线相交的499条垂线,自北向南编号为1~499(其中编号1~106为岸段1,107~213为岸段2,214~297为岸段3,298~499为岸段4)。由于射阳港区和大丰港区范围较小,以20 m为间隔自北向南再生成垂线,并重新进行编号(其中编号1~513为射阳港,514~1 141为大丰港)。根据研究需要计算不同时段岸线终点变化速率,以反映岸线变化的空间差异。终点变化速率(end point rate)计算公式为

(1)

式(1)中,REP,i,j为相邻年份间某条垂线处岸线终点变化速率;Si,j为沿垂线第j期与第i期海岸线的距离;ΔYi,j为第j期与第i期岸线年差值。

3 结果与分析

3.1 围垦对盐城海岸线影响

3.1.1岸线长度及类型变化

1987—2018年盐城湿地围垦致使岸线长度与类型发生巨大变化(图2~3)。从岸线长度来看,研究区岸线总长度以2007年为转折点,呈现先减短后增长趋势,2007年之前,研究区海岸线由1987年的325 399 m缩减至2007年的279 045 m,年均缩短2 318 m,其中,1998—2002年减速最快,达4 027 m·a-1。2007年之后,岸线整体上呈增长趋势,11 a共增长4 892 m,年均增长速率为445 m·a-1,且岸线增速由2007—2011年的1 060 m·a-1减小到2011—2018年的93 m·a-1,岸线长度逐渐趋于稳定。不同岸段岸线长度变化不同,侵蚀岸段(岸段1和岸段2)岸线长度以2002年为转折点,呈现先增长后减短趋势,但变化率较小。淤蚀交替岸段(岸段3)岸线长度大致呈现缩短趋势,仅在2011—2018年岸线略有增长,其中1987—1998年缩短速率较快,年均缩短502 m,1998—2011年岸线缩短速率较慢,为199 m·a-1。淤长岸段(岸段4)岸线在1987—1992年年均缩短1 398 m,2002—2011年增长速率为623 m·a-1,2011—2018年岸线又年均减少444 m。

从岸线类型变化来看,整个盐城滨海湿地自然岸线不断缩短,共减少125 001 m,年均缩短4 129 m·a-1,人工岸线长度持续增加,岸线人工化趋势明显。1987—1998年人工岸线长度缓慢增加,年均增加657 m,人工岸线长度占比由12.03%增加到15.71%;1998—2007年,由于港口建设等围垦开发活动,人工岸线长度迅速增加,增速高达5 501 m·a-1,人工岸线长度占比迅速提升到34.57%;2007年之后,围垦活动得到严格监管,人工岸线长度增速减缓,但由于开展互花米草治理,自然岸线长度缩短明显,人工岸线长度占比提高到43.92%。不同岸段岸线类型及其占比变化也不同,其中侵蚀岸段(岸段1和岸段2)由1987年的84 844.8 m缩短到2018年的40 129 m,人工岸线长度占比由28.21%增加到66.07%;2011年之前,岸段3均为自然岸线,2011—2018年人工岸线长度增加2 748 m,占比增加到6.15%;岸段4自然岸线不断缩减,以2002年为界缩短速率先快后慢,年均缩短753 m,岸线人工化程度在2002年之后迅速提升,2018年人工岸线长度占比达36.33%。

3.1.2海岸线迁移速率变化

盐城海岸线依然保持“南淤北蚀”的大规律,岸线迁移速率时空差异明显(图4)。1987—1998年岸段1海岸线略有侵蚀,年均西蚀2.8 m;1998—2002年岸段1侵蚀加剧,蚀退速度高达20.0 m·a-1,侵蚀主要发生在废黄河口—翻身河口岸段;2002—2011年继续保持侵蚀,但蚀退速度下降到8.7 m·a-1;2011—2018年灌河口附近淤积明显,整体淤积大于蚀退,岸段平均东淤3.0 m·a-1。1987—2007年岸段2以扁担港为界呈“北蚀南淤”趋势,且岸段变化速率整体由1987—1992年的9.7 m·a-1下降到2002—2007年的-9.0 m·a-1;2007年之后淤蚀交替点不断南移至射阳河口,侵蚀岸段增长,但侵蚀速率减慢,由2007—2011年的20.1 m·a-1减慢到2011—2018年的-10.9 m·a-1。2011年之前岸段3以淤积为主,快速淤积岸段主要集中在江苏盐城国家级珍禽自然保护区核心区,1992—1998年岸段整体淤积速率最快,高达111.4 m·a-1,2011—2018年岸线由淤转蚀,保护区核心区和北缓冲区岸段蚀退速率达10.2 m·a-1。1987—2007年岸段4海岸线东淤速率不断提高,由41.3 m·a-1增加到240.8 m·a-1,2007年之后淤积速率减缓,2011—2018年淤积速率下降到142.0 m·a-1,淤积重心南移。

如图4所示,通过对比30 a来盐城海岸线和围垦岸线迁移速率发现,1987—1992年研究区围垦强度较小,仅在岸段2和岸段4有部分围垦,海岸线受人类活动影响较少,其变迁以自然因素为主导,岸线迁移速率较小,保持“南淤北蚀”的大规律;1992年之后,人类活动强度增加,围垦等人类活动逐渐成为海岸线变迁的主导因素,海岸线变迁规律与围垦岸线变迁规律基本保持一致,淤蚀交替点随着围垦重心南移而不断南迁。

3.1.3港口工程建设对岸线的影响

港口建设同其他围垦活动一致,也会导致海岸线人工化,促进岸线明显东迁。但不同于其他围垦活动,港区岸线呈独特的淤积格局。以射阳港区和大丰港区为例,其中射阳港区位于岸段3,属于淤蚀交替岸段,大丰港区位于岸段4,属于淤长型岸段。如表3和图5所示,受海陆作用和人为开发综合影响,31 a来射阳港区和大丰港区海岸线长度呈波动增长态势,但因所处地理区位不同,开发时间和利用程度也不尽相同,岸线变化存在一定区别。

表3 射阳港区和大丰港区海岸线构成长度变化

如表3所示,从岸线长度来看,2011—2018年射阳双导堤建成,射阳港区岸线总长度增加1 173.7 m,年均增加146.6 m·a-1。大丰港区于1992年开始建设,直到1998年建成一期导堤,海岸线长度年均增加982.1 m·a-1;1998—2002年之后,受互花米草入侵影响,岸线趋于平直,总长度年均缩短581.3 m;2002—2007年,港区建设导致岸线外伸,增长443.4 m·a-1,2007—2018年,受围垦外伸与裁弯取直共同作用,岸线长度基本稳定。

如表3所示,从岸线类型变化来看,2007年之前,射阳港区港口建设尚未开始,射阳港区岸线均为自然岸线,2007年之后,人工岸线占比呈增加趋势。2007—2011年射阳港区人工岸线达到1 888.6 m,占总长度的16.00%;2011—2018年人工岸线长度增加到3 783.9 m,人工岸线长度占比达25.45%。相比于射阳港区,大丰港港口码头开发建设较早,1992年之前,大丰港区均为自然岸线;1992—1998年大丰港一期工程建设和互花米草斑块外伸,自然岸线随着海洋作用和互花米草的引进种植增长明显,人工岸线长度也迅速增加,人工岸线长度占比达17.07%;1998—2002年互花米草扩张集中成片,自然岸线长度占比增加,人工岸线长度缩短,人工岸线长度占比降低到6.21%;2002年之后,海岸线开发利用强度和人工岸线规模越来越大。其中2007—2011年大丰港区人工岸线长度增长率最大,是1992—1998年的近5倍,2018年大丰港区人工岸线长度占岸线总长度的47.53%。

从岸线迁移速率来看,2011年射阳港港口双导堤建成后,其南北两侧出现不同程度拱形淤积。2011—2018年射阳港区导堤南侧辐射岸段海岸线平均向海(向东)淤进716.6 m;2016年导堤北侧开始围垦,出现“凸”字形围堤,围堤北边界与导堤基本平行,围垦地北侧促淤辐射岸段平均向海推进371.2 m。由于导堤及互花米草的促淤作用,1998—2002年大丰港区港口两侧出现明显淤积,南北侧分别平均向海推进631.7和239.5 m,促淤导致的新增陆地面积分别达到59.2和18.8 hm2。只考虑导堤促淤作用,2002—2007年大丰港区辐射岸段略有延长,北侧岸线淤积格局保持不变,岸线平均向海扩张277.0 m,新增陆地90.1 hm2;南侧岸线形态变成斜S形,岸线变迁速率呈减小-增大-减少趋势,整体向海推进707.1 m,新增陆地22.0 hm2。2007—2018年,大丰港区导堤辐射影响范围北侧海岸线基本保持稳定,没有明显淤蚀,岸线平均变迁速率<5 m·a-1。大丰港区南侧岸线在2007—2011年受南来潮流影响,继续发生变化,由斜S形变为斜坡形,岸线变迁速率向南一直减小,在距导堤南侧约297.3 m处海岸线开始发生侵蚀,侵蚀速率慢于淤积,但范围大于淤积范围,淤蚀基本抵消,所以辐射岸段总体保持稳定;在2011—2018年基本保持稳定,同时期变迁速率小于北侧。

3.2 围垦对湿地面积和类型的影响

3.2.1新增围垦面积变化

1987—2018年研究区围垦面积不断增加,自然湿地面积累计损失达106 751.6 hm2,年均围滩速率为3 443.6 hm2·a-1,围垦强度以2002年为界呈现先增加后减少趋势。1987—1992年研究区经济欠发达,围垦速率慢,围垦面积新增6 865.7 hm2,年均围滩速率仅1 173.1 hm2·a-1;1998—2007年围垦速率最快,新围滩地面积共计51 924.3 hm2,围滩速率高达5 769.4 hm2·a-1,是1987—1992年的4倍,占31 a来研究区围垦总面积的48.6%;2007—2018年围垦速率有所下降,但围垦强度仍保持2 189.2 hm2·a-1的较高水平。

3.2.2围垦对滨海湿地类型的影响

围垦对研究区湿地类型影响十分严重。如图6所示,整体来看,由于围垦大量自然湿地转化成人工湿地或者非湿地。1987—2018年的31 a间,自然湿地面积由322 063.08 hm2缩小到220 642.96 hm2,损失的主要是碱蓬沼泽(占比为30.92%)和光滩(占比为47.08%);人工湿地面积由7 968.66 hm2扩大到104 579.96 hm2,增长12倍多,增加的主要是养殖塘(占比为66.64%)和水田(占比为27.90%);非湿地类型也直接增加4 808.9 hm2,面积相对较小,但增速很快。

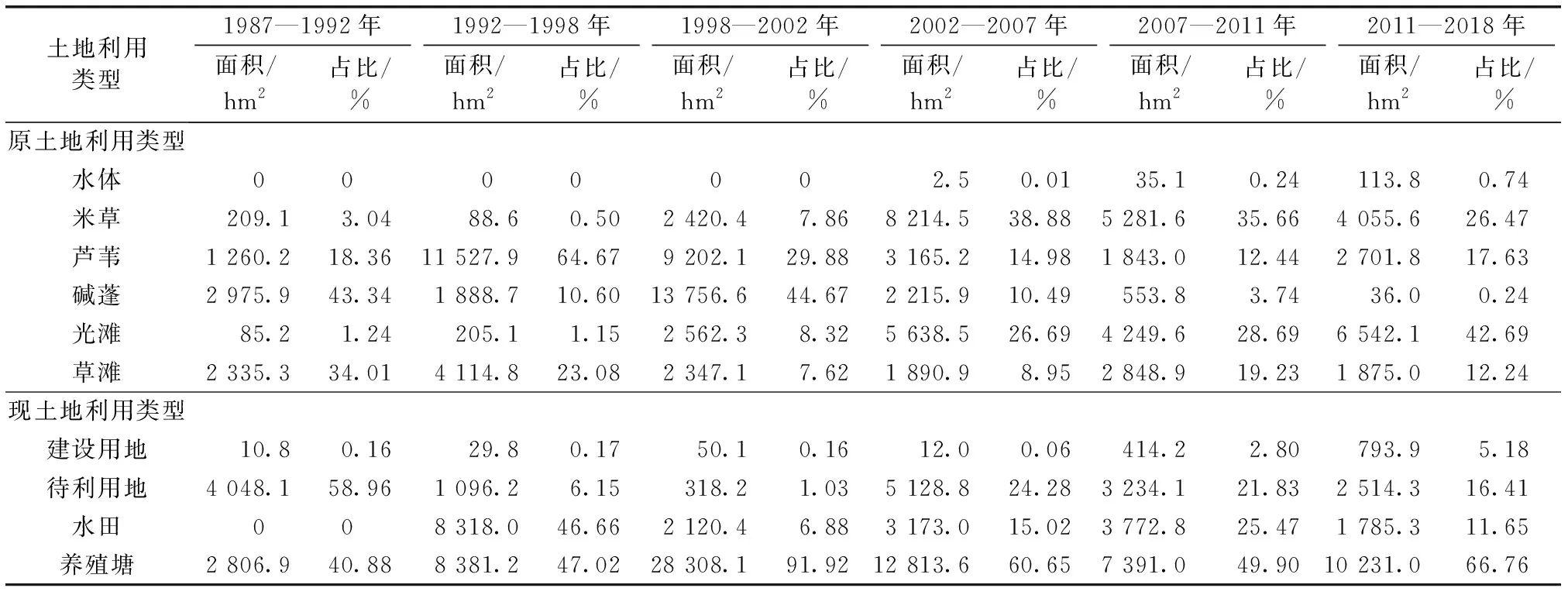

如表4所示,1987—1992年研究区新增围垦区域原湿地以碱蓬沼泽、草滩沼泽和芦苇沼泽为主,分别占总围垦面积的43.34%、34.01%和18.36%,围垦后40.88%的自然湿地转为养殖塘,58.96%转为待利用地;1992—1998年被围垦的自然湿地面积陡然上升,围垦原湿地类型以芦苇沼泽(64.67%)为主,转为养殖塘的面积为8 381.2 hm2,是1987—1992年的近4倍,转为水田的面积为8 381.2 hm2,新增养殖塘和水田面积占该时段新增围垦面积的93.68%;1998—2002年自然湿地主要转为养殖塘,面积为28 308.1 hm2,占该时段新增围垦面积的91.92%;2002年之后,新增围垦区域以养殖塘、待利用地和水田为主,被围垦的自然湿地中芦苇、草滩和碱蓬等原生盐沼湿地面积较1998—2002年大幅下降,光滩和互花米草沼泽面积占比则不断上升,由16.18%上升到69.16%,被围垦的碱蓬湿地面积也明显减少。由于大丰港和射阳港口的建设,1998年之后研究区出现部分自然湿地直接转为建设用地的情况,同时由于生态保护,部分养殖塘恢复为芦苇沼泽,2011—2018年条子泥垦区出现待利用地转为碱蓬沼泽的逆利用,进一步推动了自然湿地保护。

表4 盐城新增围垦区域内湿地土地利用类型变化

从岸段来看,围垦导致的湿地类型转变主要发生在淤蚀交替岸段(岸段3)和淤长岸段(岸段4),即射阳河以北区域。岸段1湿地类型变化以芦苇沼泽、米草沼泽、碱蓬沼泽和光滩转为养殖塘为主,转化面积达1 338.6 hm2,占比为78.73%;岸段2以芦苇沼泽和碱蓬沼泽转为养殖塘为主,转化面积达3 261.2 hm2,占比为65.65%;岸段3以芦苇沼泽转为养殖塘和水田以及碱蓬沼泽转为养殖塘为主,转化面积分别为13 310.5 hm2(占比为63.72%)和4 406.5 hm2(占比为21.09%);岸段4主要有14 317.3 hm2(占比为17.98%)的草滩沼泽转为人工湿地、26 769.6 hm2(占比为33.62%)的碱蓬沼泽和米草沼泽转为养殖塘以及17 764.9 hm2(占比为22.31%)的光滩转为养殖塘和待利用地。

3.2.3港口工程建设对滨海湿地的影响

相比于其他围垦活动,港口工程建设土地利用变化程度更大。射阳港区和大丰港区2个港区划定面积共20 503.7 hm2,港区建设导致自然湿地损失面积达8 619.0 hm2,占港区面积的42.04%,其中建港后自然湿地面积损失计6 834.9 hm2,占港区面积的33.33%。港区建设等工程建设对滨海湿地生态系统的影响明显。

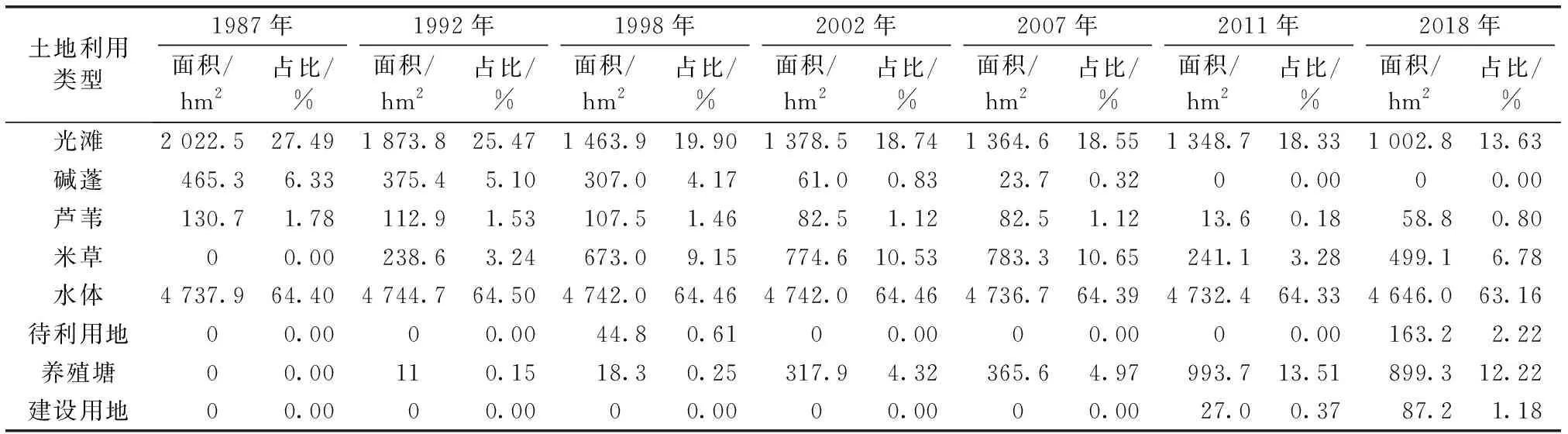

射阳港区位于淤蚀交替岸段,建设时间较晚,建港之前湿地演化由自然因素主导,湿地变化规律与岸段3基本一致,主要为互花米草沼泽的扩张利用以及碱蓬沼泽和芦苇沼泽转为养殖塘。如表5所示,2011—2018年射阳港口建设兴起,自然湿地面积继续减少128.9 hm2,年均减少18.4 hm2·a-1,待利用地和建设用地面积迅速增加。

表5 射阳港区湿地土地利用类型变化

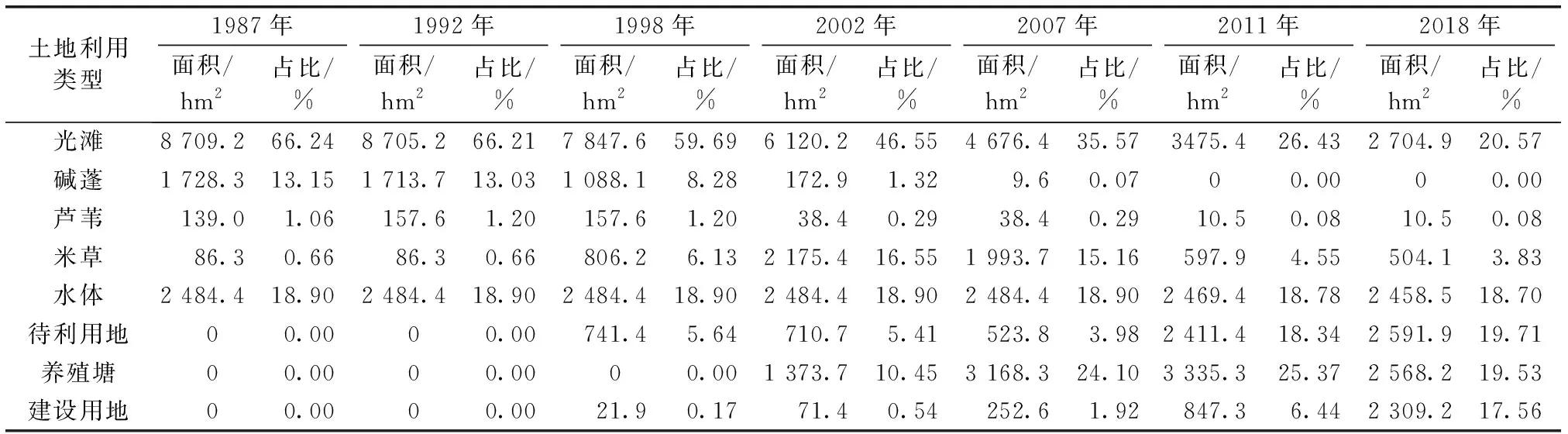

大丰港区位于完全淤长岸段,建设时间较早,建港前湿地演化同样由自然因素主导,变化趋势与岸段4一致。如表6所示,1998年建港之后,20 a来港区自然湿地面积减少6 705.9 hm2,侵占的自然湿地以碱蓬和光滩为主,占大丰港区面积的51.01%,年均减少335.3 hm2,缩减速率是建港前的近5倍,养殖塘和待利用地等人工湿地面积迅速增加,建设用地占比提高到17.56%。

表6 大丰港区湿地土地利用类型变化

4 结论

利用GIS和RS技术对盐城滨海湿地与海岸线进行监测,通过分析得到以下结论:

(1)围垦改变了盐城海岸线长度与构成类型。随着围垦工程不断实施,盐城围海大堤持续向海推进,岸线长度总体呈现减少趋势,岸线长度以2007年为转折呈现先减小后增长趋势,缩短速率为2 318 m·a-1,增长速率为444.7 m·a-1,近年来基本保持稳定。人工岸线不断增长,占比由12.03%提高到43.92%,大大增强了人工干扰。1987—1992年盐城海岸线变迁以自然因素为主导,保持南淤北蚀的规律;1992年之后,由于人类活动增强,围垦等人类活动逐渐成为海岸线变迁的主导因素,海岸线变迁规律与围垦岸线变迁规律基本保持一致。

(2)围垦对盐城湿地面积和类型影响十分突出。从湿地面积时间变化来看,围垦导致自然湿地面积丧失106 751.6 hm2,占1987年自然湿地总面积的33.14%,其中稳定岸段(岸段3)和淤长岸段(岸段4)自然湿地面积减少100 521.0 hm2,占整个岸段的94.16%。1998—2007年盐城围垦速率最快,侵占自然湿地面积为51 924.3 hm2,占1987—2018年湿地损失总面积的48.6%;2007—2018年侵占速率有所下降,但仍保持2 189.2 hm2·a-1的较高水平。从湿地类型变化来看,围垦导致大量自然湿地转为人工湿地和非湿地,研究区围垦土地利用以养殖塘为主,自然湿地转为养殖塘的面积达69 973.2 hm2,占土地利用类型变化面积的65.50%。其中侵蚀岸段(岸段1和岸段2)围垦土地利用以养殖塘为主;岸段3除转为养殖塘外,还有4 475.4 hm2(占比为21.42%)的芦苇沼泽转为水田;岸段4围垦的草滩沼泽明显高于其他岸段,围垦的湿地转为待利用地的比例也高于其他岸段,达19.97%。

(3)港口建设对盐城海岸线性质和湿地丧失产生严重影响。射阳港区人工岸线长度占比达25.45%,而大丰港区高达47.53%。港口导堤建设促淤格局较独特,对岸线迁移产生独特影响,导堤南、北两侧岸线淤积形态由双拱形转为斜S形和拱形后再转为拱形和斜坡形,受南来潮流影响,南侧岸堤淤积辐射范围明显大于北侧,且岸线稳定期也迟于堤北。港区建设导致自然湿地面积损失达6 834.9 hm2,占1987—2018年港区自然湿地损失总面积的79.30%,其中大丰港区人工湿地和非湿地面积增加速率明显高于射阳港区。

盐城滨海湿地是2个国家级保护区和1个世界遗产名录所在地,是东亚-澳大利亚候鸟迁徙重要停歇地,是以丹顶鹤为代表的许多珍稀濒危鸟类越冬地,生物多样性极其丰富。人类活动带来的岸线和湿地变化,对鸟类栖息地利用产生巨大负面影响。为此,建议控制盐城围垦速率,减小围垦强度,使围垦速率与岸线自然淤长速率相宜,不影响其自然演替;建议加强对盐城海岸带岸线和自然湿地的监测和研究,加强滨海湿地保护与立法,重点保护海岸线和湿地资源;建议推广退渔还湿等湿地恢复工程,协调好栖息地生态保护与区域社会经济发展的关系。