谈艺录

2021-03-24张荣庆

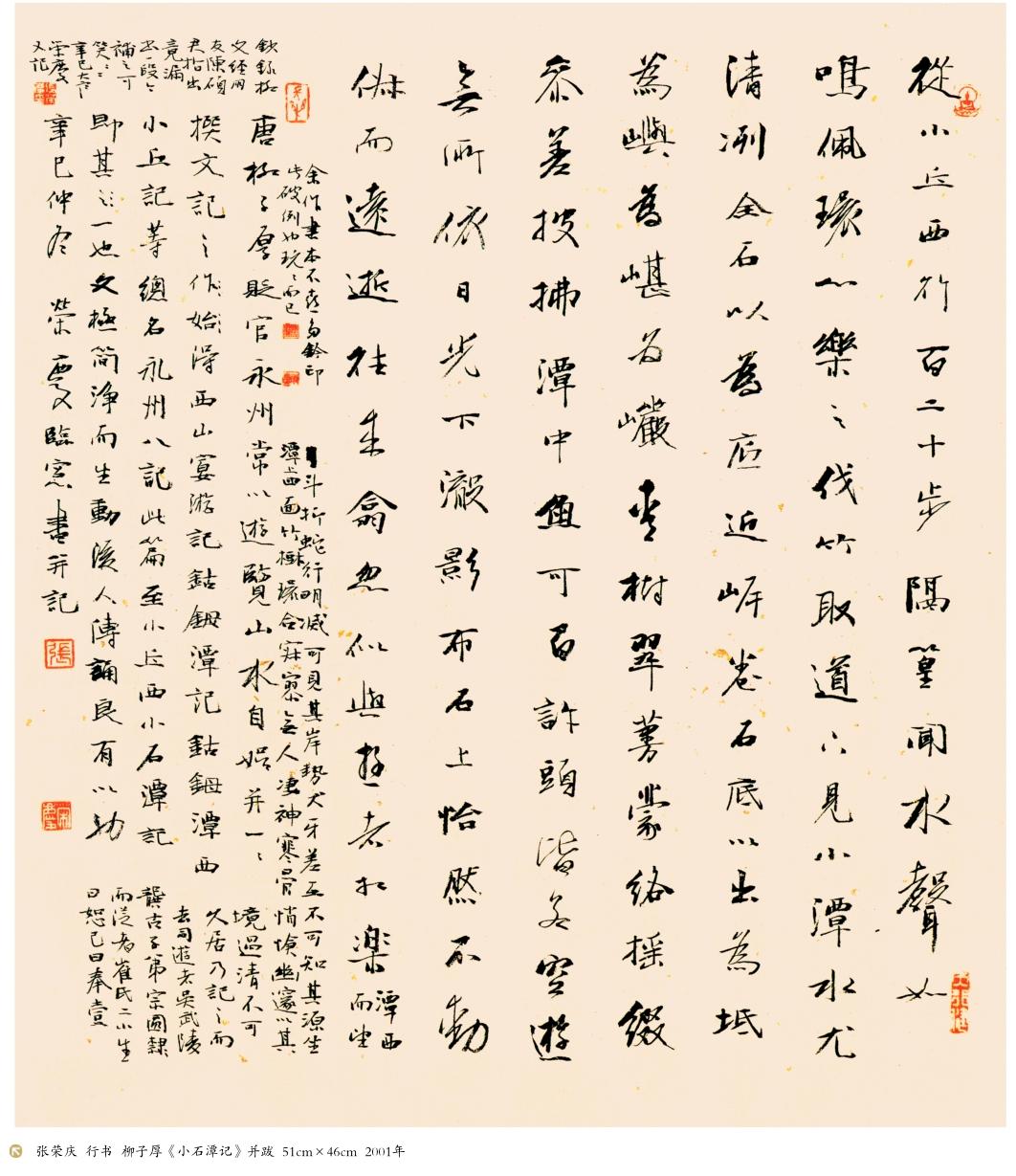

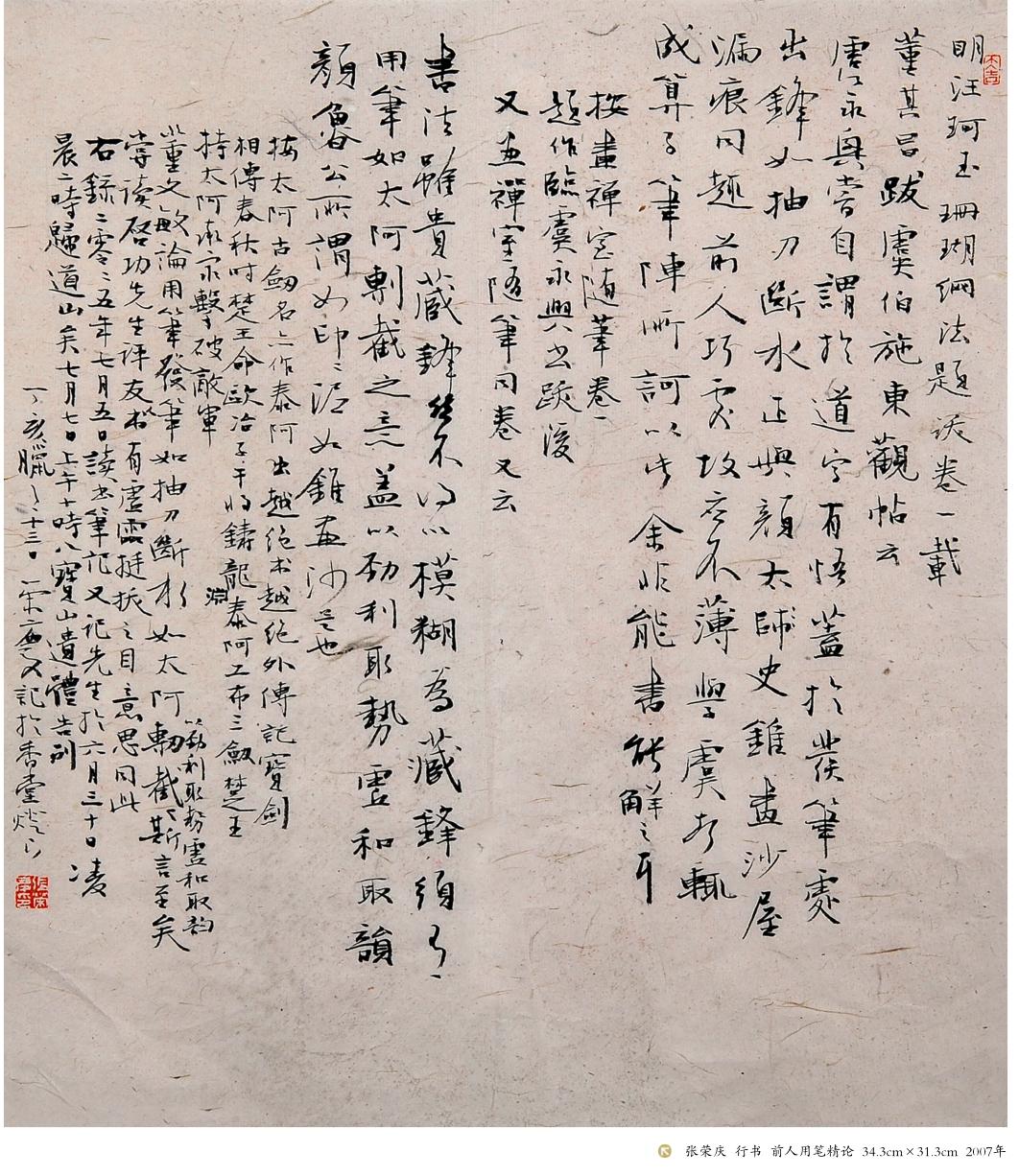

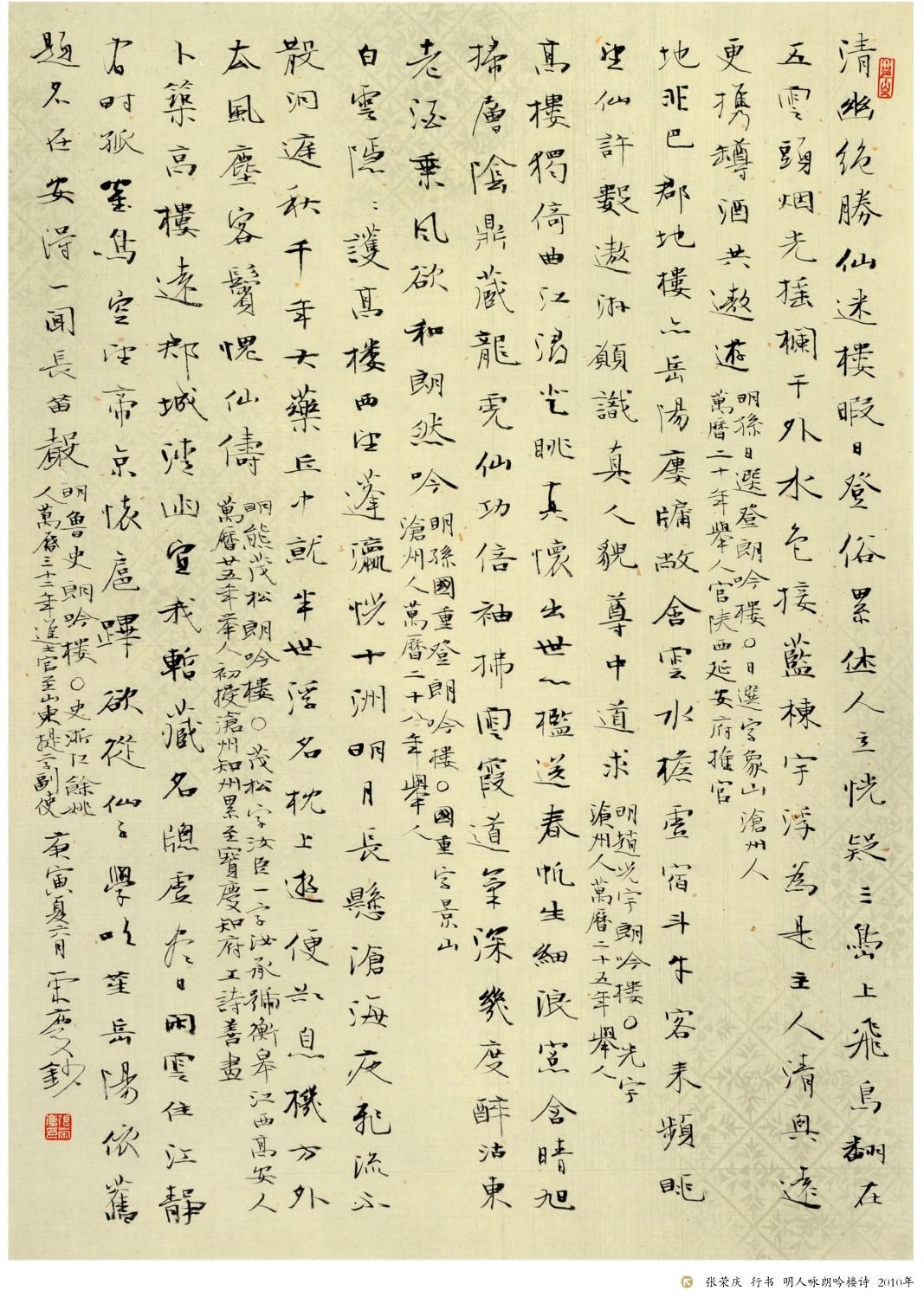

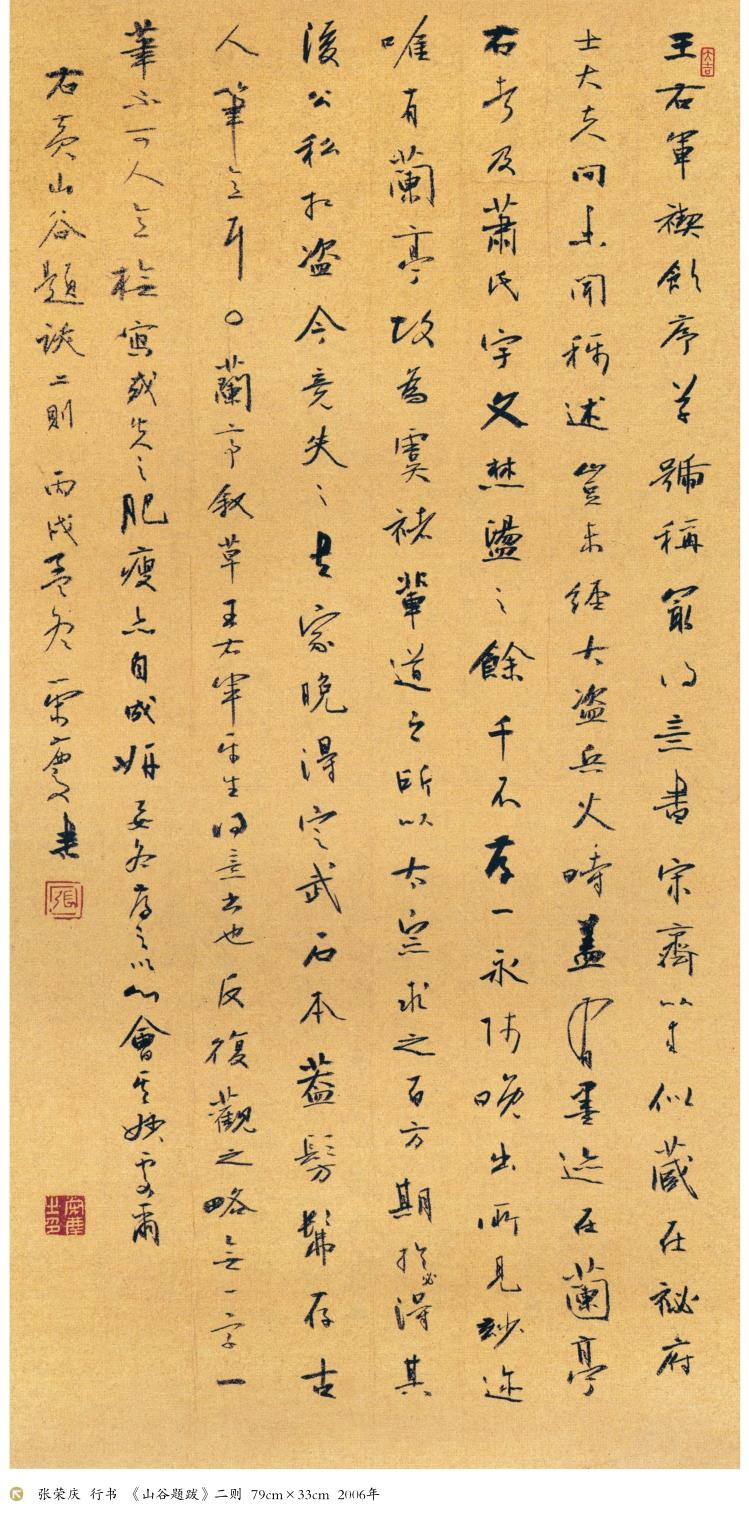

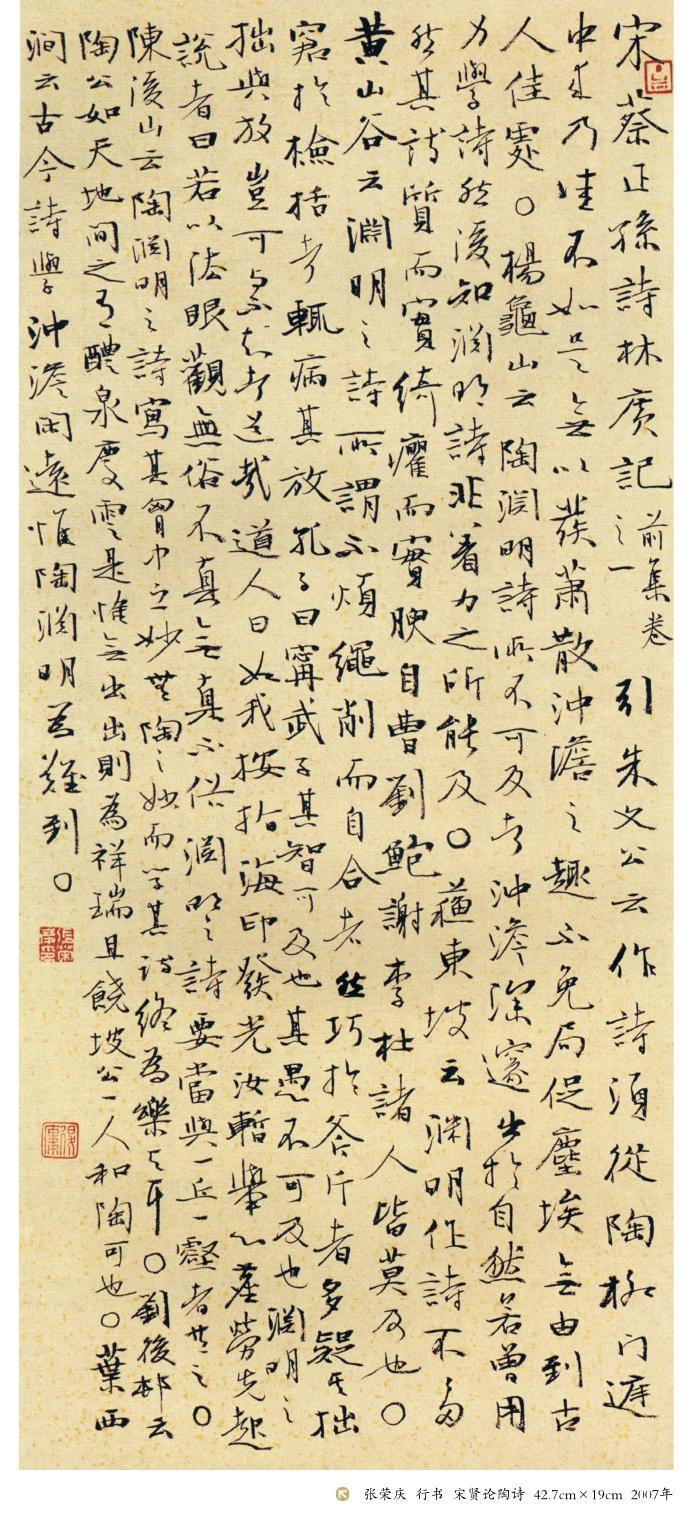

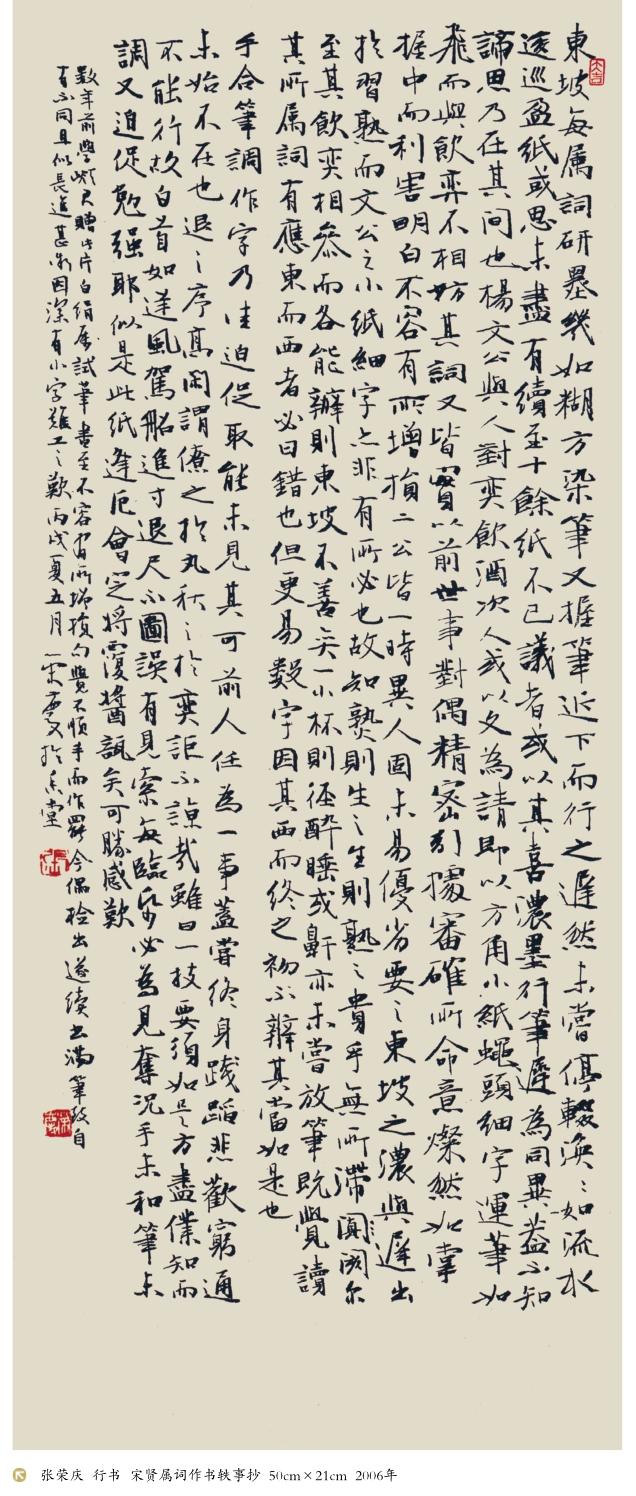

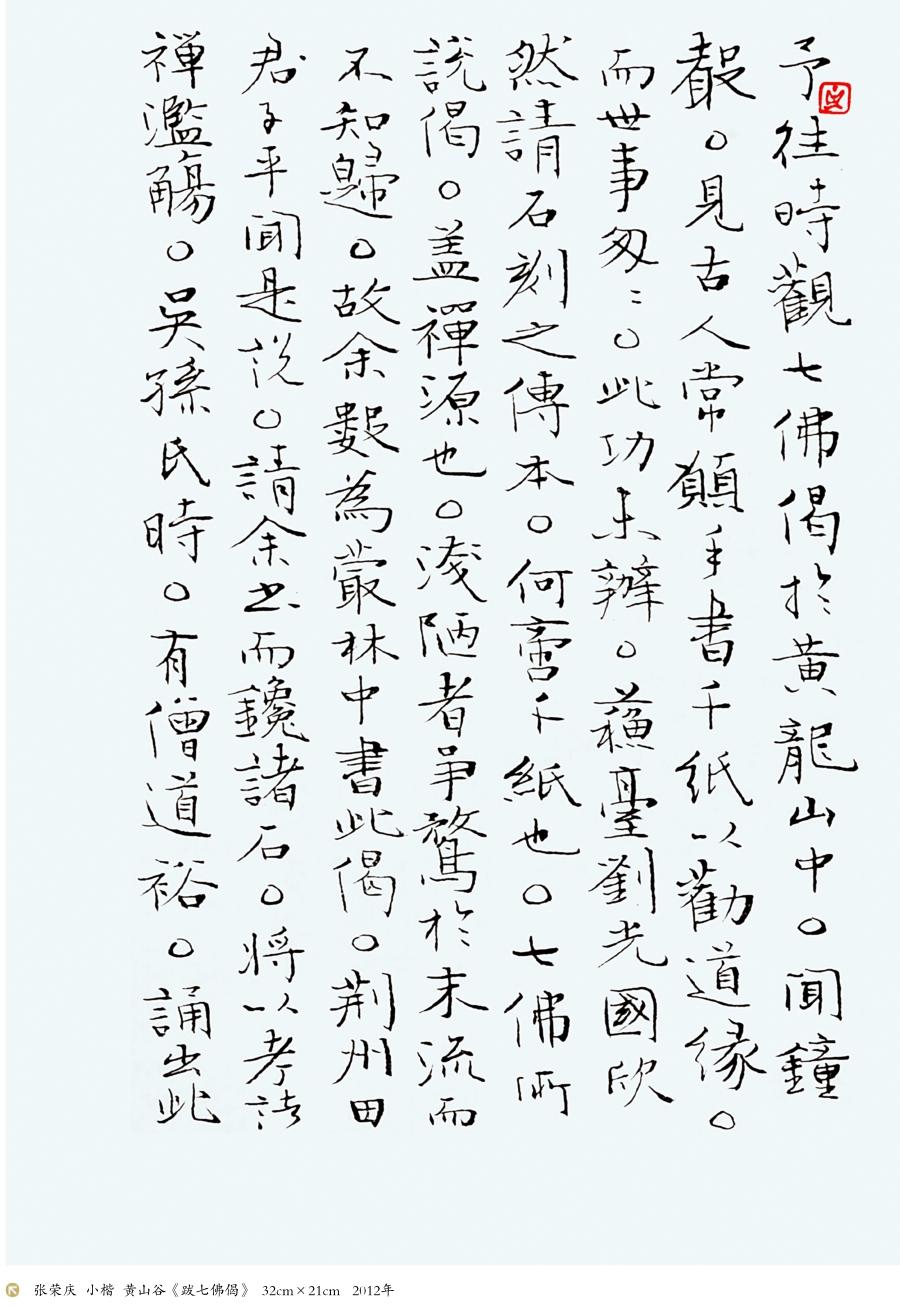

张荣庆 1938年生,河北安国人。曾任中国书法家协会研究部主任、学术专业委员会秘书长、教育工作委员会委员,中华海外联谊会二届理事,中国美术馆专家委员会委员等。现为中国艺术研究院博士生导师,清华美院客座教授。曾组织策划第二至五届全国书学讨论会等多次重大书法学术活动。潜心于古代书史书论研究兼及书法评论等,有文集《退楼丛稿》行世。1989年作品入第四届全国书法篆刻展览,为五十名获奖者之一;2012年获第四届中国书法兰亭奖艺术奖。

我是写帖的。智商太低,无本事创新,乃极力入古。但总觉得写出来的东西跟先贤比差得太远。什么原因?找来找去,不外两点:一是功力不足;二是学养欠缺。这两点都必须深入进去。真正深入进去,是要吃大工夫的。这两个问题,解决的办法无他——戒除自满和浮躁,在“字内功”和“字外功”上老老实实补课为是。

自东晋以降,以“二王”为代表的帖系书法,是中国书法艺术赖以发展延续的一条主脉。主脉,就是中国传统书法的正脉,或谓主流,也有朋友称之为正宗、正统、大统。

“二王”书法兼擅众美,是中国书法史上的一座丰碑。“二王”以后,历代高手林立,各领风骚,而莫不受其滋乳,影响之大,既深且远。祖述“二王”的帖系书法,犹如大江之汇众流,奔腾入海,势不可挡,实为中国书法史上的一道生机蓬勃的最为绚丽壮观的风景线。

我学书是主宗“二王”的。“二王”暨王氏一门法帖,主要是小楷、行书(含大量行草书)以及草书(少量章草为今草,有些可视为后世狂草的滥觞)。今见真迹唯存王珣《伯远帖》一种,其余皆是唐人临摹本成单帖、丛帖、集王刻本,即此亦甚珍贵。平时通临不多,大多是拿来看,偶临数行甚至挑出单个字猛练的情形,则常有。在读帖、临写和创作交叉进行当中,经常是写过一段时间,又回过头来琢磨“二王”的东西,如此往复不断。每次看,都有妙不可言的新鲜感,觉得足资取法的东西殆无穷尽,生发出许多联想,且又每因学之不能及而望洋兴叹。

《书谱》开篇即谓:“夫自古之善书者,汉魏有钟、张之绝,晋末称‘二王之妙。”又云:“元常专工于隶书(按,即楷书),伯英尤精于草体,彼之二美,而逸少兼之。”“二王”(当然主要是“大王”),可以说是“入古为新”的最高典范。书法到右军之手,在楷、行、草三体上独能继轨前贤而裁成新样,从者如流,动成模楷,此其一。其二,是使古法用笔臻于完善。观其书迹,发笔出锋如抽刀断水,点画之质量,极虚灵挺拔之致,真可谓挥运之际,左右逢源,穷极变幻,出神入化;后之书家倾力学之得其一二即可名世,殆无能出其右者。其三是品味超绝,风流蕴藉,气象万千。综合前人所评,乃是率意和精能的高度结合,秀润和雄强亦即阴柔和阳刚的高度结合,可以说达到了艺术境界之极致,这也正是中国传统文化艺术最为推崇注重的中和大美之所在。

“用笔千古不易”,这句话出自赵孟颍《〈定武兰亭〉十三跋》中的一跋。开头一段说:“书法以用笔为上,而结字亦须用工;盖结字因时相传,用笔千古不易。”赵孟頫在这里点明两层意思:一是用笔和结字都很重要,而用笔是第一位的;二是结字(按,可视为书法面目),可以因时相传,因人而异,然而作为书法之最核心的用笔,则是千古不易的。特别须要明确的是,赵所说的“用笔”,乃是指历来书家视为珍秘的“古法用笔”。

古法用笔亦如汉字书体(字体)一样,都曾有过一个发生、演变和成熟完备的过程。从书史看,东晋“二王”时代,五体具备,篆隶之外,楷、行、草之形制亦趋于稳定,此后再也没有新的书体出现。古法用笔经“二王”熔铸,遂亦达至空前的完善,所以赵跋又说:“右軍字势,古法一变……故古今以为师法。”

古法用笔,产生发展并完善于人们写字尚无桌椅即所谓“席地而坐”的时代。唐人仍是沿用“二王”古法,观《书谱》等唐人墨迹,可窥其仿佛。唐末五代至北宋以来,由于桌椅的普遍使用,人们写字的状况因此发生很大变化。浅薄之徒,图便因袭,导致古法的流失;而有识之士,则仍千方百计追寻和保存古法,如此代代传承,大体保证了中国书法艺术的健康延续,这是很值得庆幸的。关于古之笔法是怎么回事,可参见《沙孟海论书文集·书法史上的若干问题》和孙晓云《书法有法》。

“唯笔软而奇怪生焉”,这句话出自蔡邕《九势》。我们的祖先之日常书写,在很早以前(起码可以追溯到殷商时代)就使用毛笔了。中国书法之成为一种独特的艺术形式,跟使用毛笔有至为密切的关系。毛笔这个东西,在不知书法为何物的人手中,起不了什么作用,但在书法家那里情况就不同了。蔡邕是大书法家,时值东汉末年,制笔技术已相当精良,他染翰作书,即以相对于竹木棍要柔软的毛笔蘸墨在竹木简牍或缣帛(纸虽已有了,但尚未广泛用为书写载体)上写字,点画的意态竟能产生非常奇妙的千变万化的艺术效果(或谓感染力),所以他才发出“唯笔软而奇怪生焉”的感叹。然而所谓“笔软”亦并非唯软是则。中国的毛笔一向讲求“尖、齐、圆、健”四德,笔头无论用兔毛、鹿毛、狼毫或羊毫,是皆以刚柔相济,适宜提按使转为旨要的。

究其实质,在用笔上写帖、写碑没有什么不同。若论不同,只是喜用之毛笔上或有差异,但也不尽然。写帖的为了便于使转表现点画的斩截爽利,讲究用硬毫(狼毫)、兼毫(如七紫三羊)或加健羊毫(如大小白云)笔,笔锋一定要尖。写碑的为了要表现点画的苍茫和所谓金石味,则喜用长锋羊毫,笔锋不讲究尖。但也有写帖用长锋秃毫的,观其作品总感觉不大对劲;孙伯翔先生写碑不用长锋笔,却照样很好。

学书,不管你是走帖一路还是走碑一路,“二王”都是绕不过去的。我讲绕不过去,绝非因为我个人是学“二王”的,就故意把“二王”捧到天上去,借以抬高自己的身价,亦非指单纯的临写,而是着眼于领悟“二王”书法所达到的那种极高雅的艺术境界。那是蕴含了中国书法艺术精髓内核的东西,是代表了中国书法艺术精神的东西,因此最当重视和体味。当今乃至以后的学书者,倘欲追求高境界,“二王”书法都是不可能绕过的。

中国自古以来,书法家的成才条件是多方面的,并非单纯写字所能奏效。中国古时候,判定某一位历史学家是否合格,常以“才、学、识、德”这四项衡之。我以为,这四个字,也是完全可以用来衡量书法家的。“才”“德”姑且不论,“学”“识”,都是可以通过后天的努力实现的。“学”,即学有所专,精益求精。“识”,即对所从事的专业(学科),要有很高的见地,或谓识见。书法家须具备很高的书写技能,这就是学有所专,但这还不够。书法家还要有丰富的知识积累,很高深的艺术见解,合到一起,就是还需要有很高的学识修养。书写技能和学识修养,两者互为表里,相辅相成,缺一不可。此外,书法家的成才,恐怕还有环境、机遇等诸多因素,就不多说了。

创作一件作品,大笔一挥,瞬时完成,书家的技法本领全贯注进去了,所以技法是一个浑然的整体的概念。分开来说,我以为技法的体现,不外乎结字、用笔、用墨、布局这四大块。

先说结字。中国的汉字,是方块字,自发端演变至于今日,大体已经定型,其本身就具有了独特的结构美。结字方式是有一定规律的。一般来说,就是经营字形。字形,观照古人的办法,我觉得基本上还是方整平正为好。在方块里面做文章,把点画的相互位置,处理妥当,使之均衡稳定。故意肢解字形,伸胳膊踢腿,或者歪歪趔趔,古人是视为魔道的。结字有一定规律,但也不必死守而不敢越雷池一步,这就需要研究。把字全写成大小长短一样整齐,那就成了“布如算子”,呆板了。方整字形,有时是可以打破的。比如“寒”字,可以处理为上宽下尖,成一倒三角形;“柳”“聊”等字,可以把右边的“卩”写为“マ”,这样全字就成了一个横置的三角形。书法作品,还允许使用一些常见的异体字,好多字都有异体字,这就需要平时积累。至于字的长短、大小或以正面示人,或略微倾斜一点,皆须见机行事,不拘一格。王右军书《兰亭序》,二十几个“之”字,字字不同,就是很好的先例。学书者必须具备很强的结字能力,我以为这也是一个大关口,过不去,登堂入室便无从谈起。

次说用笔。古代书家,极重用笔,有其深刻的道理。古人关于用笔的论述纵然不少,但由于时隔久远,再加上有的说得很玄乎,不容易把握。倘从传世墨迹中细细体察,追寻其起、行、收笔的轨迹,往往能有比较切实的收获。我的体会是,起笔(也叫下笔、落笔、发笔)的变化,非常重要。

用笔,说白了,就是手法——毛笔通过手之挥运,来表现点画多种形态的方法。起笔手法的多样性,至为关键。用笔手法,质言之,即用锋的手法或者方法。通常所谓方圆、藏露、正侧,皆指用锋而言,这里面有着非常丰富的变化。今举一横为例。下笔如用藏锋,即欲右先左,端头形态呈半圆状,这就是所谓圆笔,办法相对比较简单。但下笔如用出锋(露锋)即所谓方笔,笔锋下切的角度不同,便会呈现无限多的带棱角的笔端形态。试观“二王”一路经典之作,诸家于此处都非常重视,非常地道。以上关于起笔问题,因为我觉得特别重要,所以多说了一些,意在能够引起青年学书朋友们的关注,以冀加强这方面的意识。有这个意识,跟没有这个意识,情况很不一样。

用笔质量,跟所用工具——毛笔有直接关系,特别是写帖的,笔锋不一定长,但锋一定要尖,硬毫、兼毫、软毫都可以用。我写字多用狼毫或兼毫。

关于用墨,也有不少学问,据说董其昌用墨非常讲究,颇负盛誉。用墨有浓淡枯湿之说。清代有“浓墨宰相淡墨探花”之说,是说当过体仁阁大学士的刘墉,善以浓墨作书,王文治殿试未中状元,得了个探花,他写字则喜欢用淡墨。古人寫字似乎不大浓淡墨兼施,今天有人这么弄。我写字一般是先把墨调好,便一路写下去。枯湿,需要说一说。湿,就是墨重;枯,就是笔上墨少了,便会出现所谓“枯笔”(也叫渴笔)。枯笔,讲究枯而润,干渣渣的,就没味道了。书法史上,米元章和董玄宰,可称善用枯笔的高手。现在常见一些学书者,最容易犯的毛病,是写字时频频蘸墨,字字墨饱,墨色单调,缺少变化。这个不大好的习惯如果能扳过来,将是一大进步。想戒烟的人,开始他老想拿烟抽,不拿,浑身不舒服,但是毅力坚强者,慢慢还是能戒掉。习惯了写字老蘸墨的人,要改,也有类似的过程。办法是有意识地蘸好墨,一下写它几个字,笔写枯了,照样写下去,慢慢就好了。明末王铎作行草书,时用涨墨,现在不少人学他。墨分松烟、油烟,只要好,都可以用。用好的墨块、发墨好的砚台,研出来的墨,比成品的墨汁好。市面上墨汁品牌不少,胶少的比胶多的好。

通篇的整体经营,是为章法布局。比如创作一件作品,你要写的每个字都是听你调遣的“兵”,你怎么安排队列,把每个“兵”,安排在合适的位置上,最后大家成一个互为依存的有机的整体。这种善于从总体上指挥调遣的能力,便是处理章法的问题,章法也叫形式。古人并非不注重形式,现代人对于形式的看重,似乎还要加一个“更”字,这也可以说是发展罢。形式的多样化,大有文章可做。我们甚至还可以做些以前没有的开拓性的探索。我写字也比较重形式。不过我以为,书写质量和形式,固然都重要,但是前者终究是第一位的。常常看到全国大展上一些在形式上搞得不错的作品,细看书写质量不行。严格说,评委尽管给你画了圈,入选乃至获奖,也还是不够成功的佳作。这个问题比较普遍。

要从古人的作品中看出“平正当中蕴涵着极为丰富的变化”,这一点非常重要。变化,是包括书法艺术在内的一切艺术的生命。求变,是书法家的不二法门。一个人学书,从幼到老,要不断地求变。一旦他不变了,结壳了,那便意味着他的书法也就到此为止了。这是从纵的方面来说。从具体书写来说,结字的变化,用笔的变化,用墨的变化,章法布局的变化,四者加到一起,便是无穷无尽的变化。

每个人学书的路子,师法的对象,即所谓取径和取法不一定相同,临帖、读帖的办法,也不一定相同。但有一点应该趋同,那就是要下大力气学古人的经典之作。学古人,我没有如某些朋友那样,逮住某家或某碑某帖,死劲临,而不顾其他。古人留给我们的好东西很多。对古代遗产,当做全方位的宏观地考察了解,弄清楚碑是怎么回事,帖是怎么回事,明其源流,辨其优劣,并分别理清其脉络。这个道理,我是经过了长时间读书看帖才逐步明白的。明白了,我就依自己的性情所近,把学书的路径确定下来。具体说,就是锁定要走以“二王”为根底的写帖的一路。书史上“二王”一脉的重要书家,他们的取法和风格面目等等,在脑子里也比较清楚了。然后,按照鲁迅先生所倡导的“拿来主义”的办法,随己之所好,上下左右任意撷取,为我所用。还有一点,就是对我感兴趣的书家,还着意尽量搜集与其相关的史料,做全面深入地考察,在这上面用了大量的时间和精力。我认为这既是学书所不可少的基本功夫,同时也等于是做学术研究。我的几篇书学研究论文,就是这样产生的。

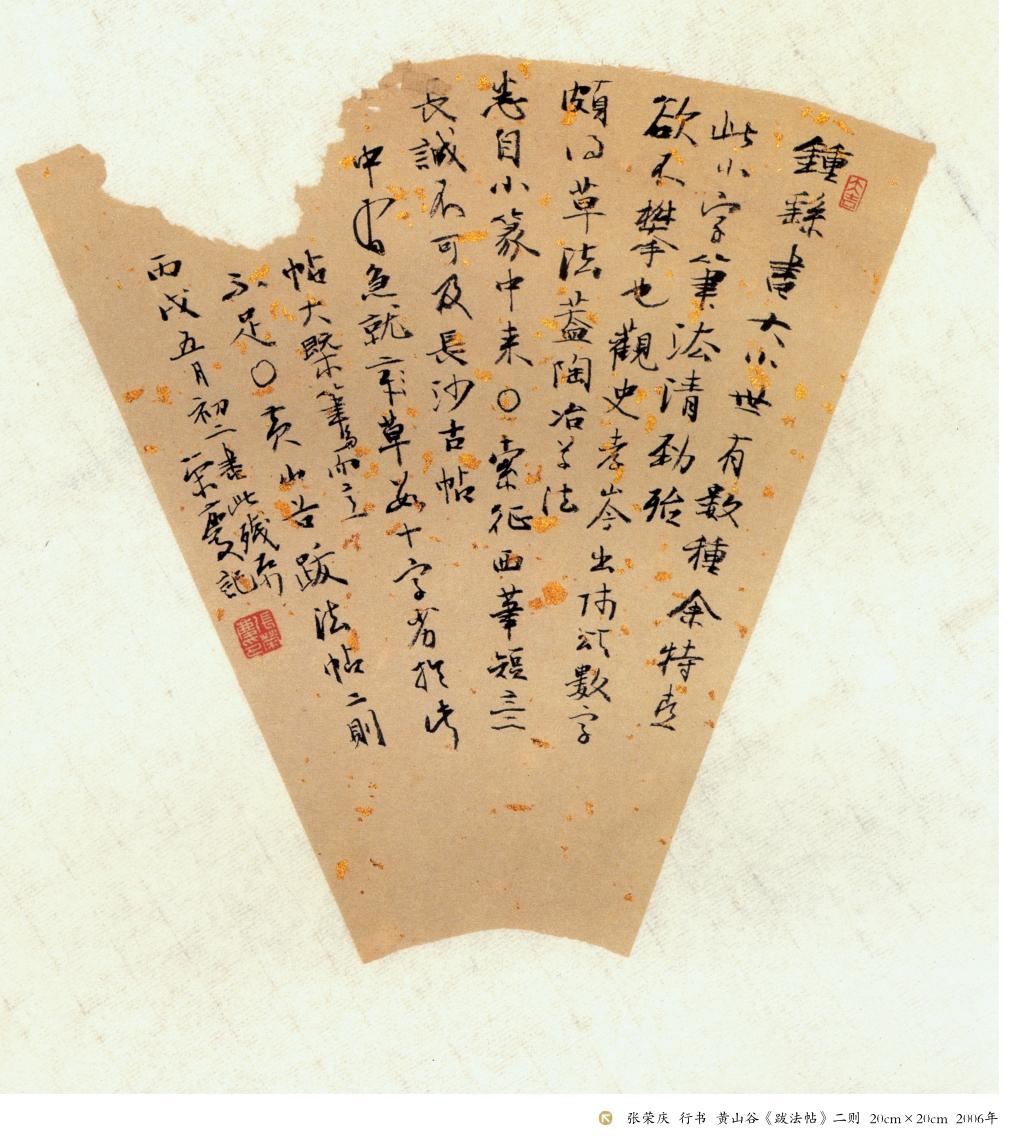

我平时读帖大大多于临帖。《集王圣教序》是我最为倾心的范本,但至今还没有从头到尾临过一遍,只是经常反反复复地看。《兰亭序》写过有数的几次,也多非亦步亦趋地摹写,取其大意而已。智永的《真草千字文》,前贤多喜书之,据说赵松雪曾写过数十百本。我受启发,近来也试着写了几通,只写楷书,而且不过是照抄文字,多参己意,算不上正儿八经的临作。至于读帖,自1989年以来,看了不少“二王”帖之外,我精读过智永、褚遂良、虞世南、孙过庭、李邕、张旭、颜真卿、杨凝式、米芾以及赵孟頫、董其昌等诸家的许多东西。拿起一本帖来,把玩半天、半宿,是常有的事。办法就是用心体察其结字、用笔、用墨以及章法布局上的獨到之处,并深入到最细微的地方反复琢磨。还有这种情况,一个帖,今天看,觉得不错,就吸收一点,过些日子再看,又有新的体会,便再吸收一点。如此这般,东拿一点,西拿一点,迄无休止。玩赏当中,有时候兴致来了,也舒纸提笔画拉一通,写它一段。有时看中帖上(主要是“二王”的帖)某一个字,我想用,便一气临写它无数遍,直至觉得差不多行了为止。如此,心摹手追,积累多了,下笔则仿佛有其意思。我这个办法,赶不上有些朋友临帖所下功夫之深。但我觉得也有好处,那就是通过长期读帖,在悠游消遣亦即一种玩的心态之下,不用费劲而能获益。好像黄山谷就说过:“古人学书不尽临摹,张古人书于壁间,观之入神、则下笔时随人意。”他又说:“凡作字须熟观魏晋人书,会之于心,自得古人笔法也。”

我个人不大同意所谓“碑学”“帖学”之说。碑和帖,没有明显的界线,机械地把碑和帖割裂开来是不妥当的。碑派书风,兴起于清代中晚期,经清末康有为大力张扬推崇,受到书家的普遍重视。在当时背景下,有其积极的历史意义。在此之前,书家们大多是写帖的。碑风大盛之时,写帖的书家阵容,仍然相当可观。所以我也不大同意有人撰文称“碑学”业已取代“帖学”之说。我们现在看到的一些名帖也有刻在石头上流传下来的。即便是碑,也是毛笔写了再刻在石头上。关于怎样看待碑的问题,启功先生说得最好:“透过刀锋看笔锋。”有朋友说,现在是碑帖并重、碑帖合流的时代,这是符合事实的。其实,这种局面,早在清末民初就已见端倪。民国整个是碑帖合流,现在的情形可视为民国时代的延续。现在走传统之路的,无非两大块——写碑的或者写帖的。两者分别可以有所侧重,但写碑的不妨学点帖,写帖的也有必要吸取一点碑的营养。厚此薄彼,实不可取。天津的孙伯翔先生,是以碑入行草的高手,他的抠碑的工夫是惊人的,但他也能把帖的温润化入书中,因而颇为同道称许。我自己是写帖的,也试图从碑里头汲取点灵气,汲取点结字的丰富多变等等,揉的工夫赶不上孙先生。我平时读帖,也看了不少碑拓,不但看,还曾梳理过汉碑,写过一点东西。

名碑名帖,都是经过许多人研究学习被认为是好的东西。要学主要还是学名碑名帖,但是名碑名帖,司空见惯,有些人觉得没劲,喜欢找些冷僻的艺术水平并不高的东西当宝贝,这就让人感觉有点本末倒置了。孙伯翔先生在文章里也说过:“比如无名的小墓志、小造像,刑徒砖以及竹简、木简、一般的写经等等,只能取意,悟其天趣,不可取法。”我很同意他的主张。

创新,非常可贵。从宏观意义上说,中国书法艺术延续了几千年,今后还会延续下去。延续当中有发展,发展要靠不断地创新,没有创新,就不可能有发展。我个人理解,创新,乃是指真正意义上的创新。真正意义的创新,可分为集体的即时代的创新和书家个体的创新。纵观中国书法史,自先秦以至于当代,几乎每个时代都出现了不同于前代的新局面、新风尚、新特点。这是靠每一时代的书家们集体实践铸成的,这就是时代的发展、时代的创新。书家个体的创新,是指某一时代开风气、领潮流、集大成的大书法家的创新。这样的创新大家,并不是每个时代都能出现的。历史上有定评的、人民公认的大天才大创新家,实际上极少,恐怕只有王羲之、颜真卿等数得过来的几位能当此誉。所以我说,真正意义上的书家个体的创新,极为可贵,但也难,不是一般的难,简直可以说是难乎其难。

书法作品有个艺术品位的问题。书写技能,至关重要,但这仅仅是技术层面的东西。技术问题即使解决了,也不一定跟作品的艺术品位挂得上钩。艺术品位是精神层面的东西。艺术品位的提升,当从“字外”求之,这是古人早就讲过的道理。有学问的人,不一定写得好字,写字的人,倘欲有所进取,学识修养则是一个很重要的条件。历来的书法家,多是学问家。我以为,字写到一定程度(基本技法大体掌握的程度)再往上一步步提高——这个提高主要应该是艺术品位的提高,几乎全靠不断积累和充实的学识修养来滋补,否则便会出现虚弱贫血、底气不足,甚至于中途败退。

学书,临帖的工夫不可不下,否则便是任笔为字,瞎胡闹了。然而什么是工夫?记得启功先生曾经讲过这样意思的话:工夫,不等于时间加数量,工夫是准确的积累。“唯落笔总求在法度中,虽少必准。准中之熟,从心所欲,是为工夫之效。”

我们看古代大家的经典之作,结字、用笔、用墨乃至章法布局,都是非常讲究法度的。我们通过临帖,就是要精求法度,倘能达到高度熟练,笔笔得法,左右逢源,准确无误,那就到家了。“大王”书,当然也包括“小王”书,体大精微,法度严谨,而且手法又极其丰富多样,实在是学不胜学。“二王”书法沾溉后人,既深且远。今天写字的人,凡是注重传统的,“二王”书法是不可忽而不顾的,特别是侧重于写帖的朋友,不好好抠哧抠哧“二王”,那是令人遗憾的事情。《集王圣教序》可谓法度俱全,作为学王范本是再好不过了(当然同时也需参考其他王帖)。此帖不光初学有用,恐怕还要经常对之反复琢磨,得其启迪。临帖,说白了就是老老实实跟着古人走。学《集王圣教序》,就是跟着王羲之走,学他写字的习惯动作,把自己不好的习惯动作改掉,学到的越多,改正的越多,你的长进也就会越明显。

临帖有个像不像的问题。一点不像,便失去临帖的意义,希望能够接近帖,大体上像,我看就可以了,完全像是不可能的。临帖,形似之外尤贵神似,临得活,方是上乘。常见一些朋友的临作,像倒是像,只是呆板,了無生气,这就临死了。曾听一位朋友说,他的老师教他临帖,要求他把临的字蒙到帖上,与帖上的字毫厘不爽。他真能做到吗?我表示怀疑。再说,临帖的目的,最终是为了化为己有,能用到创作上这是很重要的。临帖跟创作脱节的现象,我以为眼下并不少见,这是不好的。我前边说的临帖要看实效,不光是临帖本身,还要能够很好地运用于创作之中。比如咱们学了《集王圣教序》,创作时,若能下笔即带其意思,哪怕带一点点意思,也是很好的。否则的话,你临帖花的时间再长,也几同白费了。

我选定的路子,具体说是以“二王”为主宗的入古之路。摸索一阵子之后,又深感入古亦绝非易举。面对前人碑帖,效之再三而弗能得其一二,故常望之而兴叹,每以所书无古味而自恨。记得1989年有一天与朋友同去拜访启功先生,我带了一件自己写的《千字文》请先生指点,先生先是鼓励,而后说出三个字:“很新呀。”我听了心中马上一震,自以为带点古味了,可先生还认为是新的。我领会到这“新”,并不是好现象,因而越发感到入古之难了。

本专题责任编辑:薛源