“十四五”海绵城市建设发展策略

2021-03-18蒲贵兵

蒲贵兵,古 霞,蔡 岚,邵 川

(1.重庆市市政设计研究院有限公司,重庆 400020;2.重庆市海绵城市建设工程技术研究中心,重庆 400020)

自2013年习近平总书记在中央城镇化工作会议上首次提出大力推进建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”以来,海绵城市作为落实生态文明思想的重要举措,在保障城市水安全、改善城市水环境、修复城市水生态、涵养城市水资源等方面发挥了积极作用,得到了广泛关注[1-9](万方、知网等显示2015年—至今,海绵城市论文量达12 000余篇)。经过多年探索,结合国外的水管理策略,如美国的低影响开发[10]、新西兰的雨洪管控[11]、澳大利亚的水敏性城市[12-14]、英国的可持续排水系统[15]等,各地海绵城市建设取得了一定成效,对其认识和理解也在逐步深化。但是,“雨季看海”、“雨后即黑”现象仍然导致同步的质疑。随着对海绵城市理解的不断深入,作为今后将长期坚持的理念,海绵城市的内涵也在不断完善,有必要对其进行再认识。

1 存在的主要问题

1.1 海绵城市与低影响开发及雨水管控等混淆

海绵城市理念诞生以来,多以低影响开发雨水系统构建为主要抓手,以年径流总量控制率、径流污染控制率为主要指标,在项目规划、设计时进行管控,以建筑小区、公园绿地、道路广场等为载体实施低影响开发措施,似乎实施了透水铺装、雨水花园、生物滞留设施等低影响开发措施即为海绵城市。某市甚至在其制度文件中明确海绵设施仅为低影响开发设施[16];也有的地方将之等同于雨水(雨洪)管控,即低影响开发雨水系统、常规雨水管渠系统和超标径流排放系统的构建为其核心内容。广州市明确提出“海绵城市建设应结合‘山水林田湖草’自然地理格局,保护水生态环境,有效控制面源污染,逐步提高城市防洪排涝标准[17]”,力求通过海绵城市建设实现城市雨洪管控。但事实上,无论是新建还是改建项目,若是仅实施低影响开发措施,是难以实现“大雨不内涝”目标的;若是仅实施雨水管控措施,是无法实现“水体不黑臭”目标的。无论是低影响开发还是雨水管控,都是难以实现国办发〔2015〕75号文“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”及《海绵城市建设评价标准》(GB/T 51345—2018)要求的水安全、水环境、水生态等综合目标的。

因此,从指标体系上讲,年径流总量控制率、径流污染控制率可以作为低影响开发的控制指标,但不应作为海绵城市的主要指标;从成效目标上讲,“小雨不积水”可作为低影响开发的主要目标,“小雨不积水、大雨不内涝”可作为雨水管控的目标,“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”为海绵城市的主要目标。为此,海绵城市与低影响开发及雨水管控具有显著的区别,不可混为一谈,海绵城市应是涉及城市水安全、水环境、水资源、水生态多重目标[4]的综合城市水系统,低影响开发雨水系统仅为海绵城市雨水系统的源头部分且为重要组成部分[9],雨水系统也仅为海绵城市综合水系统的一部分。

1.2 顶层设计系统统筹力度不够

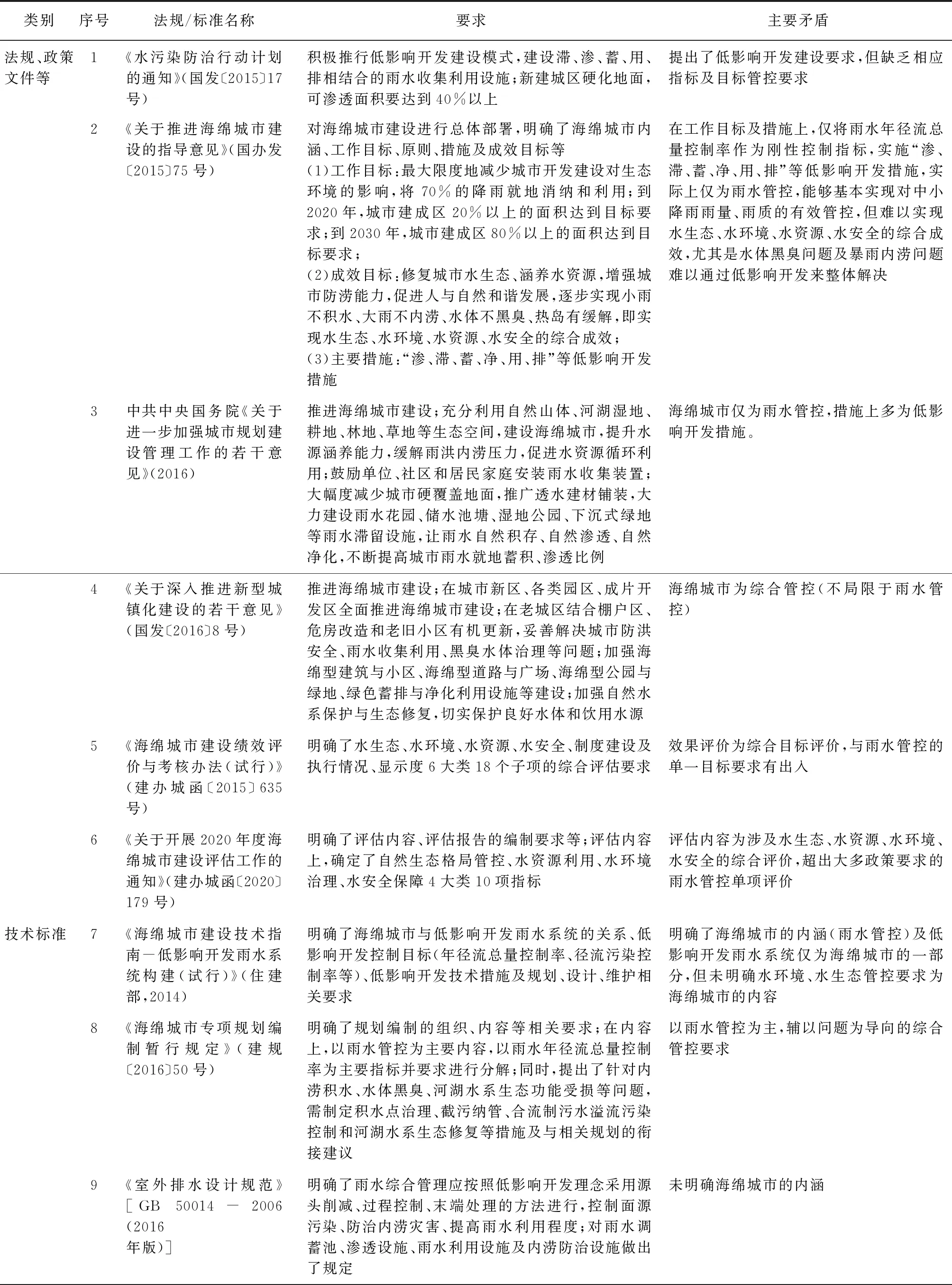

针对近年海绵城市相关国家层面政策法规及技术规定发展趋势,从主要管控要求、存在问题等(表1)来看,主要有以下几个结论。

(1)法规层面尚缺乏落实低影响开发及海绵城市的依据。

(2)政策要求上雨水管控(水安全)和综合管控(水生态、水环境、水资源、水安全等)时有矛盾,总体趋势上由低影响开发向雨水管控再向城市水综合管控过渡。

(3)海绵城市应是涉及水生态、水环境、水资源、水安全的综合城市水系统,是像海绵一样具有弹性及韧性的城市水系统。低影响开发雨水系统不是海绵城市的全部,仅为海绵城市雨水系统的源头部分及海绵城市综合水系统的一小部分。

(4)技术体系上不够健全,缺乏系统统筹相关标准。国标方面仅有《海绵城市建设评价标准》(GB/T 51345—2018)一部专门针对海绵城市的标准。在规划、设计、维护等环节缺乏国标,仅有2014年住建部发布的《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建(试行)》(仅针对低影响开发雨水系统,以下简称《海绵城市建设技术指南》),2016年的《海绵城市专项规划编制暂行规定》(建规〔2016〕50号,以低影响开发为主,综合管控为辅)及近期住建部发布的《海绵城市建设专项规划与设计标准(征求意见稿)》、《海绵城市建设工程施工验收与运行维护标准(征求意见稿)》、《海绵城市建设监测标准(征求意见稿)》,缺乏综合管控的系统统筹标准。以年径流总量控制率、径流污染控制率为主要指标的海绵城市(低影响开发)规划体系与城市水系统的综合目标体系之间存在较大的不协调性。

除此之外,现有海绵城市技术体系尚未明确界定哪些设施属于海绵设施,仅《海绵城市建设技术指南》对低影响开发设施进行了界定。目前,在规划设计海绵设施及检查参观海绵城市建设成效时,往往多以透水铺装、雨水花园、调蓄设施、雨水净化利用设施等低影响开发设施为主,很易给人一种“海绵城市很简单”、“低影响开发就是海绵城市”的错觉。深圳市针对社会资本新建项目(含拆除重建)配建海绵设施和社会资本既有设施项目海绵化专项改造的奖励设施类型也仅限于生物滞留设施、渗透塘、渗井、雨水湿地、蓄水池、湿塘、雨水罐、调节塘、植草沟、渗管/渠、植被缓冲带、初雨设施等源头LID设施[18]。事实上,除低影响开发设施外,常规雨水管渠、初雨调蓄净化、污水收集处理及再生利用、溢流控制、水体生态修复等水系统相关设施均为海绵设施,包括灰色设施及绿色设施,是一庞大复杂的涉水设施系统,而不是简单的低影响开发雨水系统。同时,地方层面在政策及技术体系上以契合国家要求为主,大都未做重大突破,但也有个别区域尤其是试点区域在规划和建设管控环节做出了大胆尝试,将海绵城市由雨水系统扩展到了城市综合水系统。如江西省萍乡市在雨水管控、生态修复的基础上将雨污水设施建设、萍水河污水干线改造、污水处理厂扩容与提质等污水管控项目均纳入海绵城市试点建设专项资金奖励补助范围内[19],致力于构建海绵城市综合水系统。

表1 海绵城市建设主要相关政策法规及技术标准要求Tab.1 Relevant Main Regulations and Technical Standards of Sponge City Construction

1.3 因地制宜有待加强

由于历史资料的缺乏及水系统统筹能力的欠缺,强调因地制宜的海绵城市建设,往往因地制宜体现不足。以年径流总量控制率为例,几十万km2的1个省往往执行1个指标,省内市与市、县与县之间差异性往往体现不足。以重庆市为例,根据《海绵城市建设技术指南》,重庆市属于III区,年径流总量控制率应为75%~85%。该数值是基于“理想状态下,不外排年径流总量控制目标应以开发建设后径流排放量接近开发建设前自然地貌时的径流排放量为标准”、“自然地貌按照绿地考虑(即绿地的年径流总量外排率为15%~20%),年径流总量控制率最佳目标为80%~85%[20]”这一基本理论确定;而重庆是典型的山地城市,中心城区开发前的自然状况下,地表径流系数在0.33~0.48[21],按照前述基本理论,年径流总量控制率应低于67%,故《海绵城市建设技术指南》按区域划定的75%~85%这一目标要求明显不适用于重庆中心城区。同时,水资源比较充足的地区(如三峡库区),雨量控制的需求不那么迫切,但水质管控需求极大;地下水位下降严重、水资源缺乏地区(如北方平原城市),雨量控制及雨水利用更为重要。不同区域的差异性对年径流总量控制提出了不同的需求。对庞大的海绵城市水系统而言,重视区域差异性,因地制宜地开展海绵城市建设更为重要。

1.4 部分低影响开发做法有待商榷

1.4.1 建筑小区低影响开发措施单一,与实际需求有差异

一是措施单一。无论是新建小区还是老旧小区改造时,为落实海绵城市要求大都建设透水铺装、雨水花园、绿色屋顶等低影响开发设施。课题组于2020年对重庆某区200余个建设项目海绵城市建设效果开展评价,统计发现,透水铺装、雨水花园2项措施使用率高达90%以上,且雨水花园大都以服务屋顶雨水及小区内部人行道雨水为主。

二是措施未因地制宜,与实际需求有差异。以重庆为例,地块开发建设时,为方便管理,规划多以通则式管理(居住用地绿地率小于30%的,年径流总量控制率为70%;绿地率在30%~35%的,年径流总量控制率为75%;绿地率大于35%的,年径流总量控制率为80%)进行控制,设计建设时基本只关注指标的达标性,并重点在小区内部布设透水铺装、雨水花园等措施,且这些措施一般服务污染物产生量较少的屋顶、人行道,对易产生污染物的临街门面等缺乏关注。而对该地块指标是否适宜、地块是否有年径流总量控制的主要需求、地块与周边尤其是上下游的排水关系等缺乏系统论述。如某建筑小区,其下游无排水防涝压力,且下游市政排水执行分流制,小区又无雨水利用需求,却选择了年径流总量控制率指标为海绵城市指标。这与该小区的实际需求有较大出入,此时,雨污分流率及年径流污染控制率应更加切合小区的实际需求。

1.4.2 大坡度市政道路豁口收水难

李胜海等[22]开展重庆悦来新城嘉岚路LID设计建设时发现,当道路纵坡为0.5%~3.3%时,年径流总量控制率满足80%的规划目标要求;而重庆某市政道路(纵向坡为7%~9%,横向坡为1.5%)按传统低影响开发的做法路缘开豁口、人行道加植草沟,结果雨季时大量雨水沿纵向流走,横向收水甚微,无法满足规划指标要求。张敬玉等[23]模拟坡度对低影响开发道路雨水径流总量控制率的影响发现,当纵坡增大到10%,横坡对水流方向的影响远小于纵坡,导致豁口收水率较低。课题组开展的《山地城市道路收水系统研究》成果(城科验字2018第28号)显示:随着道路纵坡的增加,豁口的收水能力逐渐降低,纵坡大于7%时,豁口收水能力增长速度逐渐趋于平缓,在纵坡达到10%时,豁口收水效果低于20%,不能有效削减道路径流量,影响道路整体的排水效果。

1.4.3 低影响开发措施可能对合流区域污水影响大

低影响开发措施强调对雨水的“渗、滞、蓄、净”等作用,实现雨水的“自然渗透、自然积存、自然净化”。然而,对合流制或短期内难以彻底分流而采取的截流式合流制排水区域,低影响开发措施大面积普及后,结合市政雨水、污水系统建设管理的差异性,雨水缓排可能会导致雨水对污水系统的影响时间延长,进而使得旱季因低影响开发措施缓释下来的雨水更长时间地进入污水系统,加大了合流式污水系统的溢流风险并降低了污水厂进水污染物浓度。对山地城市合流式排水系统而言,相较对污水系统造成的不利影响,低影响开发措施实现的雨水管控效果可能得不偿失,雨水、污水2个系统之间的协调统一变得尤为重要。重庆某县海绵城市试点区,在实施海绵城市建设前,雨水排口往往雨后1 d内不再排水,区域性(约6 km2连片区)海绵城市建设(包括雨污分流改造)后,雨水排口雨后2~3 d仍有排水,缓释作用明显,但污水厂进水浓度在海绵城市雨污分流改造前后基本持平(化学需氧量CODCr平均浓度为70~100 mg/L)。

1.5 海绵城市成效评价有待优化

无论是《海绵城市建设绩效评价与考核办法(试行)》(建办城函〔2015〕635号),还是《海绵城市建设评价标准》(GB/T 51345—2018),都对海绵城市明确了综合目标评价的要求,且主要为区域(流域/分区)层级评价。但是,年径流总量控制率、城市热岛效应缓解等部分评价指标短期内量化难,且地下水埋深变化、雨水污水资源化利用率等部分指标对部分城市或区域并不适用。同时,对地块(项目)层级海绵城市评价,现有的规定几乎均以短期很难量化的年径流总量控制率为指标,对建筑小区、市政道路等源头及过程中的雨污分流等更重要的指标缺乏要求。

2 发展策略建议

2.1 明确海绵城市内涵

海绵城市不仅是低影响开发,也不仅是雨水管控,是一城市水系统综合管控理念,应是指通过加强城市规划建设管理,从“源头减排、过程控制、系统治理”[8]着手,综合采取雨水管控(低影响开发、常规雨水管渠建设及超标径流排放等)、污水管控、水资源调度及生态保护与修复等措施,统筹协调水量与水质、生态与安全、分布与集中、绿色与灰色、景观与功能、岸上与岸下等关系,有效控制城市降雨径流及污水水质,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,充分发挥排水管渠、行泄通道对雨水的调蓄、收集和排放作用,充分发挥污水管网、净化设施对污水的收集、处理作用,充分发挥自然水体的调蓄、自净和生态作用,最大限度地减少城市开发建设对原有自然水文和生态环境造成的破坏,使城市能够像海绵一样,在适应水环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性及韧性,实现雨水的“自然积存、自然渗透、自然净化”,污水的“人为收集、人为处理、人为排放”及水体的“自然净化、自然修复、自然循环”的城市发展方式,最终实现修复城市水生态、涵养城市水资源、改善城市水环境、保障城市水安全、复兴城市水文化的多重目标,让市民切实感受到“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”,其实质为城市水系统健康发展理念。发展至今,海绵城市关注的内容已由源头雨水管控发展到了雨水、污水综合管控,其范畴已远远超过了美国的低影响开发,也超越了新西兰的雨洪管控,也不等同于澳大利亚的水敏性城市理念和英国的可持续排水系统理念,是具有中国特色的涉及城市水生态、水环境、水资源、水文化、水经济等多重目标的城市水系统综合管理理念。

2.2 加快推进海绵城市立法

将海绵城市建设管控要求纳入立法程序,尽快出台《海绵城市建设管理办法》。通过立法,重点明确海绵城市的系统统筹功能,为“九龙治水”背景下的海绵城市推进提供组织保障;重点将海绵城市的工作目标体系、成效目标体系、措施指标体系对应统一,为海绵城市总体效果的实现及海绵城市内涵的界定提供政策保障;重点将建设项目开发建设时同步落实低影响开发及雨污水排水措施等作为刚性要求,为“放管服”背景下规划、建设、运维等各环节推进海绵城市理念提供法律支撑。

2.3 完善海绵城市标准体系

在现有标准体系的基础上,查漏补缺,尽快完善海绵城市标准体系。重点补充海绵城市系统统筹及规划编制相关技术标准,综合统筹雨水、污水、涝水、再生水、城市水体等城市水系统;重点补充城市水体水生态、水环境评价指标体系,为水体环境的直观改善指明目标方向;重点补充溢流控制技术标准,有效有序管理溢流;重点补充低影响开发措施设计、施工、验收及维护标准,为低影响开发措施的落地及有效运维提供技术保障。

2.4 优化低影响开发做法

一是建筑小区。对建筑小区而言,低影响开发措施的选择应以小区实际需求并结合周边环境综合考虑。如小区下游无排水防涝压力且为分流制、小区又无雨水利用需求时,低影响开发措施的选择应以水质管控为主,兼顾水量管控;在水质管控上,应以做好雨污分流为首选目标。在落实好分流制的前提下,再辅以低影响开发措施控制雨水水质,应是小区海绵城市的主要目标。此时,低影响开发措施的设置及服务范围应以易产生污染物的广场、临街门面等为主,对污染物产生量较少的屋顶、整洁的小区内部人行道等可适当弱化。如小区下游有内涝积水风险,低影响开发措施的选择应以水量管控为主,兼顾水质管控。

二是市政道路。对市政道路,低影响开发措施的选择应以道路排水顺畅为主,兼顾水质管控。此时,应优先保证雨水排放路径,避免道路内涝积水,再辅以植草沟、生态树池、透水铺装、生物滞留带等措施控制雨水。在山地城市,还应充分考虑大坡度排水的特点,采取加大横向坡、增加截水沟、增大豁口或雨水篦子密度和宽度等措施,保障雨水的有效收集、排放。

三是对合流区域。当无内涝风险时,应以污染物削减为主要目标,应充分分析评估低影响开发措施对污水系统的影响,在确保低影响开发措施净化雨水削减的污染物总量不低于缓释雨水造成的溢流污染物总量的前提下,实施低影响开发措施。当区域内内涝风险较高时,应以解决水安全问题为主要目标,并兼顾污染物削减。

2.5 科学编制海绵城市专项规划

按照从源头、过程到末端综合统筹城市水系统的原则,新区以雨污分流、雨量雨质控制、污水的有效收集处理、水环境质量保持提升、水生态保护等目标为导向,老区以解决内涝积水、溢流、水环境质量提升、水生态修复等问题为导向[5],“一城一策”合理确定海绵城市控制指标体系,明确分期分阶段目标管控要求及实施路径和措施。在指标制定上,应采取“大小海绵”共存模式[3],不应局限于年径流总量控制率、径流污染控制率的低影响开发源头雨水管控的小海绵指标,应根据城市近远期发展规划,从水环境、水生态、水资源、水安全等的角度出发,更多关注市政排水、污水处理、超标行泄、水环境质量、水生态状况等大海绵指标,方能更大程度地体现海绵成效。在目标制定上,应根据城市经济条件及实际情况,循序渐进,年年有好转,分期分阶段逐步实现总体目标。同时,海绵城市专项规划应是一综合规划体系,应是低影响开发规划、排水防涝规划、污水规划、雨水规划、再生水规划、水资源开发利用规划、城市水系规划等相关涉水规划的多规合一,方能真正实现规划的统筹作用。

2.6 合理安排实施顺序

海绵城市提倡“源头减排、过程控制、系统治理”的全过程系统策略,对经济实力强或新建区域比较适用。但是,对众多已经建成且经济实力较差的城市而言,由于历史欠账较多,一次性按照全过程系统策略实施雨水、污水控制措施,将会带来经济上的巨大挑战,按全过程系统策略一次性规划建成区水系统优化方案、分期分阶段实施更切实际;而且,在分期上,按照“系统治理、过程控制、源头减排”的大海绵、中海绵、小海绵逐步构建的思路可能效果更佳。

2.7 加强成效评价

总体来说,海绵城市的成效评价可以分为区域(流域/分区)层级和地块(项目)层级2类。

一是对区域(流域/分区)层级,建议按大海绵理念,重点从城市水体及重大雨水、污水排水设施的水量、水位、水质等出发,辅以蓝线、绿线管控及水生生境等指标,优化评价指标体系,并对指标体系给以一定的弹性,让各地更能因地制宜。水质上,应明确方便、廉价且有代表性的指标,如悬浮物(SS)、COD、氨氮、氧化还原电位(ORP)等。时间上,定期(1~3年)开展评价。

二是对地块(项目)层级,建议以雨污分流为主要指标,辅以各地根据自身特色制定的雨水管控指标。雨污分流指标上,雨水以有效管控、污水以有效收集转输为主,可视新、老城区制定不同的分流要求,重点对地块雨水、污水排口的水量、水位及水质进行监测评价。对地块雨水排水口,以水位、流量、SS及氨氮监测为主;对地块污水排水口,以水位、氨氮监测为主。对象上,重点以区域层级评价问题严重区域为主;时间上,对问题严重区域,可视区域整改要求制定评价频率。

3 结语

自2013年习近平总书记提出“海绵城市”以来,到2020年10月29日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》,海绵城市作为今后将长期坚持的生态文明理念,发展至今,其内涵已经发生了根本性的变化,已由最初的低影响开发、雨水管控发展到今天的城市综合水系统。现有的相关政策、法规、技术标准体系已经不能完全满足海绵城市的需要,亟需尽快修正完善;已有的以年径流总量控制率为主要指标的规划编制体系及技术体系已经不能满足海绵城市总体成效评价的需求,亟需修编。作为生态文明的重要抓手,经过长期坚持不懈的努力和完善,“清水绿岸、鱼翔浅底”的景象终会再现,城市“水”这一动脉必将畅通无阻,城市水系也必将持续健康发展,“源头排水可管控、岸线生态有保障、主要河段不断流、城市水体稳达标”的健康水系统(韧性水系统)终将实现,市民也终将感受到“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的海绵城市建设成效。