电气化铁路牵引变电所群贯通供电系统及其关键技术

2021-03-16李群湛黄文勋解绍锋马庆安

李群湛 王 辉 黄文勋 解绍锋 马庆安

(1. 西南交通大学电气工程学院 成都 611756 2. 中铁第一勘察设计院集团有限公司 西安 710043)

0 引言

中国干线电气化铁路均采用工频单相交流制[1-2]。截至2017年底,中国电气化铁路里程达8.7万km,铁路电气化率达到 68.2%,其作用越来越大。为降低牵引负荷对电力系统不平衡的影响,世界各国通常采用轮换相序、分相分区供电的方案,此时,需在分相分区处设置电分相。电分相是牵引网最薄弱的环节,会造成牵引网供电间断,制约着电气化铁路高速和重载的发展,同时可能对电气化铁路的安全运营构成威胁[3-8]。近期,国内相继展开了市域铁路及交流地铁的建设,目前设计模式仍以借鉴干线铁路为主,其行车密度大、站间距离短、再生制动能量大、选址要求高等特点,电分相的设置成为难题,这对电气化铁路科研及设计人员亦提出了新的要求。

显然,消除电分相不良影响的根本途径是取消电分相。德国电气化铁路供电模式自成体系,可实现电气化铁路的同相贯通供电,使电分相得以取消,但该供电制式代价太高,只有德国及其周边少数国家采用[9]。前苏联各国电气化铁路广泛使用双边供电[5,10],该方式可省去变电所之间分区所处的电分相,但是会产生均衡电流和保护配合、电能计费等问题[7]。铁路功率调节器由日本学者提出,能够有效实现负序等电能质量问题的治理,但是机车过电分相出现的问题仍无法得到解决[11-17]。

国内,西南交通大学在同相供电领域进行了开创性的工作和大量卓有成效的研究[4-8],例如,文献[3]最早提出了同相供电概念和初步技术方案;文献[4]论述了我国高速铁路牵引供电发展的若干关键技术问题;文献[5]提出新一代牵引供电系统并阐述了其关键技术,采用组合式同相供电技术治理负序,同时取消变电所出口处电分相,采用新型双边供电技术取消分区所处电分相;文献[6]则进一步提出干线铁路与城市轨道的统一牵引供电方式,为未来发展打下理论基础。

现阶段,本文提出并研究了一种牵引变电所群贯通供电方案,该方案能够有效地取消变电所出口处和分区所处电分相、消除无电区,进一步提高供电可靠性,始终保持列车牵引力和(电)制动力,保证供电能力和运输能力良好发挥,同时降低建设成本,保证供电灵活和可靠性,并且能够有效解决均衡电流和穿越功率问题。同时,该系统的提出不仅能够攻克高原铁路(青藏铁路与川藏铁路)坡道长、大、多而不宜设分相(产生无电区)的难题,也对交流地铁、市域铁路、高速和重载干线铁路等交流电气化铁路的建设具有重要的参考推广价值。

1 牵引变电所群贯通供电系统

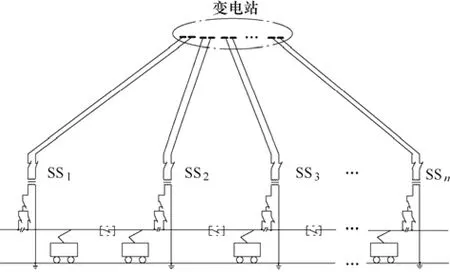

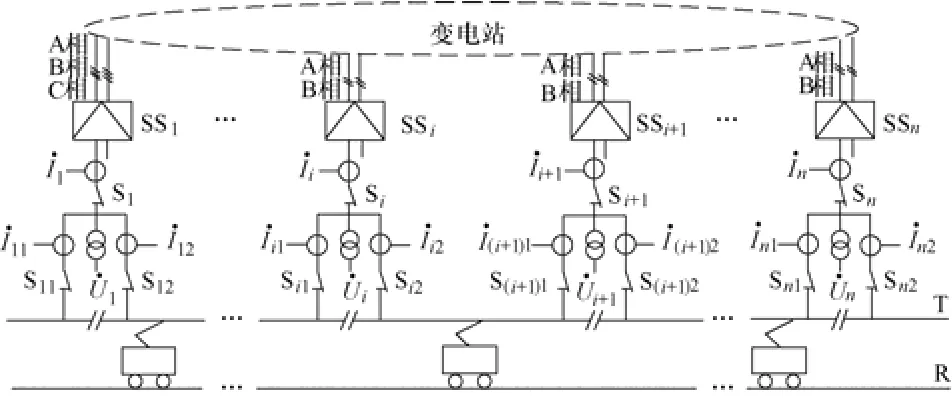

定义电网同一变电站三相中的相同两相(每相同一母线的不同分段)以树形(辐射式)结构给n(n≥2)个牵引变电所供电的这n个牵引变电所为1个牵引变电所群,牵引变电所群贯通供电系统示意如图1所示。图中,牵引网为直供方式,显然也适用于自耦变压器供电等其他供电方式,n个牵引变电所依次为SS1, SS2,…, SSn。群内各牵引变电所之间实施贯通供电,构成牵引变电所群贯通供电系统。该系统牵引变压器采用单相变压器,一次侧接自电力系统三相中相同的两相,二次侧牵引网实现贯通供电。

图1 牵引变电所群贯通供电系统示意Fig.1 Schematic of the interconnected power supply system of the traction substation group

当公共连接点(Point of Common Coupling, PCC)处负序超过相关规定时[18],利用负序补偿装置进行负序补偿。根据负序补偿方式的不同,将牵引变电所群贯通供电方案分为集中式补偿和分布式补偿两类。

1.1 集中式补偿方案

根据负序补偿装置(Negative sequence Compensation Device, NCD)位置的不同,将集中式补偿方案的牵引变电所群贯通供电分为牵引变电所群贯通供电N模式(简称N模式)和牵引变电所群贯通供电N+1模式(简称N+1模式)。N模式由中心牵引变电所(Central Traction Substation, CTS)、普通牵引变电所(Ordinary Traction Substation, OTS)和贯通牵引网(Combined cophase Traction Network,CTN)等构成,其中,在CTS中设置负序补偿装置。N+1模式则在高压侧PCC处设置负序补偿装置,进行负序补偿,其他仍由OTS和CTN等构成。负序考核点均在国标定义的一个以上用户的PCC处[18],即变电站分段母线处。

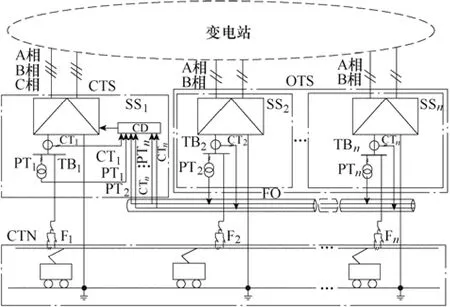

1.1.1 N模式

从n个牵引变电所SS1, SS2,…, SSn中任选一个牵引变电所为CTS,例如,以SS1作为CTS,其余n−1个牵引变电所均为OTS,构成N模式。CTS主要由牵引变压器和NCD组成。牵引网只设电分段,不设电分相及其无电区(或者设置电分相,但按电分段运行)。群中各个牵引变电所的牵引变压器二次绕组一端接地,另一端引至牵引母线TBi(i=1, 2,…,n),各牵引母线 TBi电压相别相同,且均引出牵引馈线Fi,通过贯通的牵引网给机车供电,实现群内贯通供电,集中补偿N模式示意图如图2所示。图2中,CTi和PTi分别为第i个牵引变电所的牵引馈线电流互感器和牵引母线电压互感器,用以获取当前牵引所的牵引负荷的电流和电压数据;FO为光纤传输网络,用以实时传输电压和电流数据;CD为潮流控制器,用以采集输入信号,输出控制信号。

图2 集中补偿N模式示意图Fig.2 Schematic diagram of N mode with centralized compensation

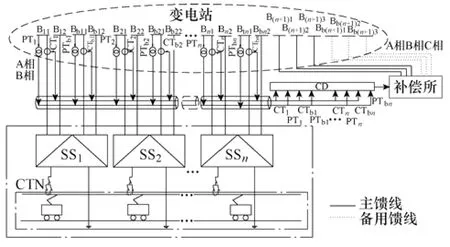

1.1.2 N+1模式

区别于N模式,N+1模式在高压侧PCC处进行负序集中补偿,单独设置负序补偿所,如图3所示。负序补偿所由三相供电,亦接入同一电网变电站的三相分段母线。负序补偿所主要由 NCD和补偿变压器构成,可由铁路部门建设,或由铁路部门与电力部门合建。图 3中,B11, B21,…, Bn1和 B12,B22,…, Bn2分别为主馈线 A相和 B相的不同分段;Bb11, Bb21,…, Bbn1和 Bb12, Bb22,…, Bbn2分别为备用馈线A相和B相的不同分段。

图3 集中补偿N+1模式示意图Fig.3 Schematic diagram of N+1 mode with centralized compensation

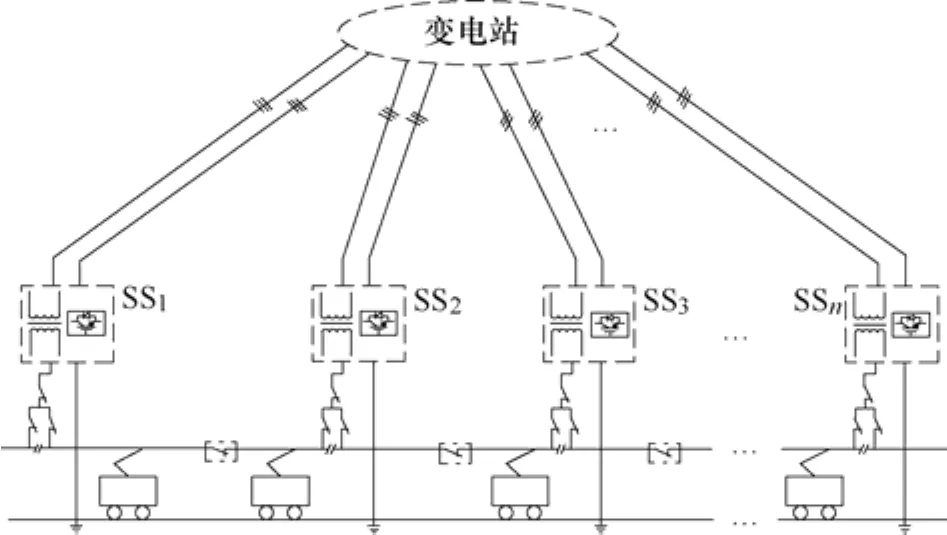

1.2 分布式补偿方案

采用分布式补偿方案的牵引变电所群贯通供电系统如图4所示,群中的n个牵引变电所SS1, SS2,…,SSn分别在各自所内进行负序补偿。负序补偿方式与单所同相供电类似[1,5],需要分别考核负序是否达标。显然,在同样满足国标的情况下,这种分布补偿增加了牵引变电所的复杂程度,建设成本和运行成本也会随之增加,本文不再赘述。

图4 分布补偿示意图Fig.4 Schematic diagram of distributed compensation

2 负序补偿技术方案

根据补偿潮流类型的不同,将负序补偿技术方案分为有功型和无功型两种。

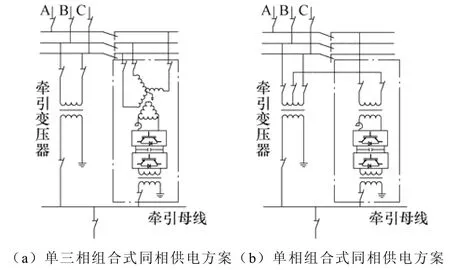

2.1 负序补偿有功型方案

负序补偿有功型方案主要利用有功潮流进行负序补偿,已经成功应用的是组合式同相供电方式[5-8],如图5所示。组合式同相供电技术方案可兼顾无功潮流来补偿当前牵引变电所的功率因数或稳压。图5a为单三相组合式同相供电方案,该方案在山西中南通道沙峪牵引变电所成功运行;图5b为单相组合式同相供电技术方案,该方案在温州市域铁路 S1线成功运行。注意到,有功型方案的 NCD需要调度有功潮流完成负序补偿,可用于图4所示的分布式补偿方案,而当用于集中式补偿方案,牵引变电所群中牵引变电所数目较多时,由于需要调度有功潮流进行负序补偿,就增加了难度,甚至不能实现。

图5 组合式同相供电技术方案示意图Fig.5 Schematic diagram of the combined cophase power supply

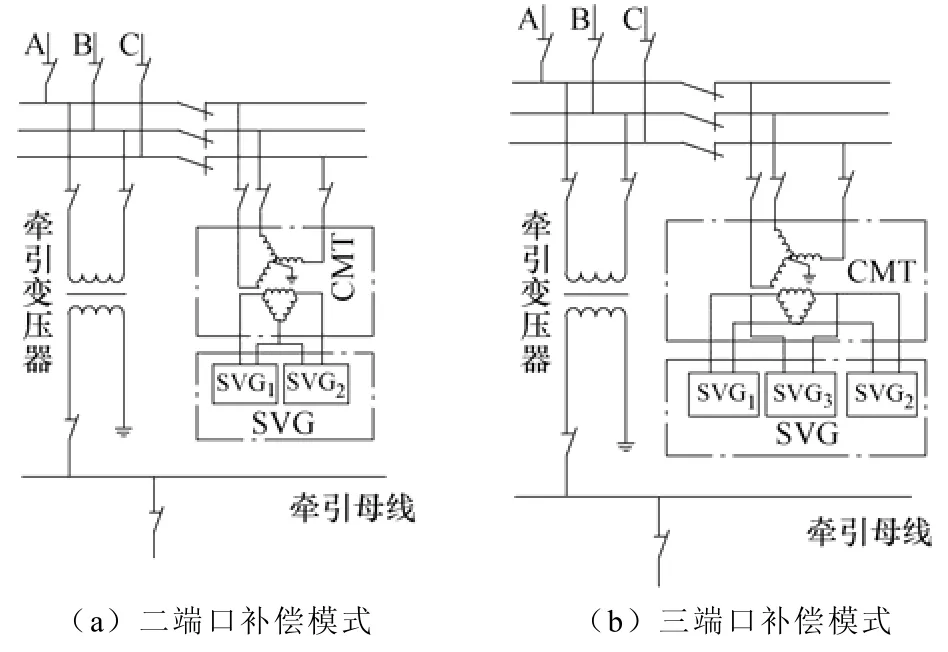

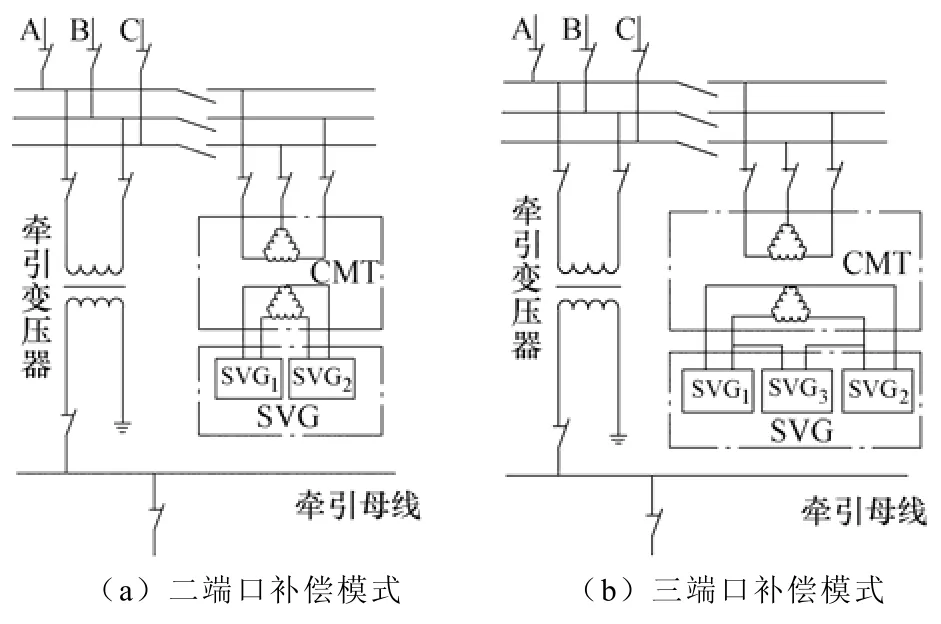

2.2 负序补偿无功型方案

鉴于静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)的优点[19-21],本文负序补偿无功型方案采用SVG,即NCD由补偿变压器(Compensation Matching Transformer, CMT)和SVG构成,其中,CMT可采用普通三相变压器,常见的两类CMT有YNd联结组(以YNd11联结组为例)和Dd联结组(以Dd0联结组为例)。根据SVG无功补偿单元数目的不同,可分为二端口补偿模式和三端口补偿模式。其中,二端口补偿模式在CMT二次绕组中的两个相异端口进行补偿,如图6a和图7a所示;三端口补偿模式在 CMT二次绕组中的三个相异端口进行补偿,如图6b和图7b所示。

图6 采用YNd11联结组的负序补偿方案示意图Fig.6 Schematic diagram of negative sequence compensation with YNd11 connection

图7 采用Dd0联结组的负序补偿方案示意图Fig.7 Schematic diagram of negative sequence compensation with Dd0 connection

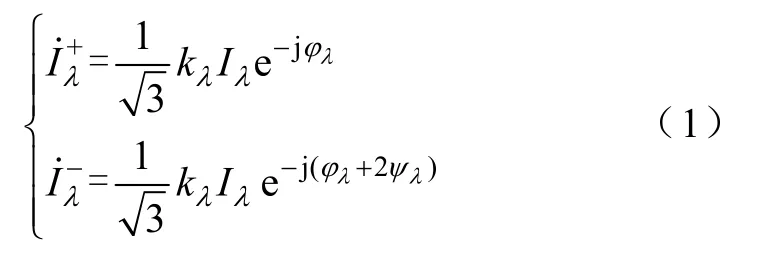

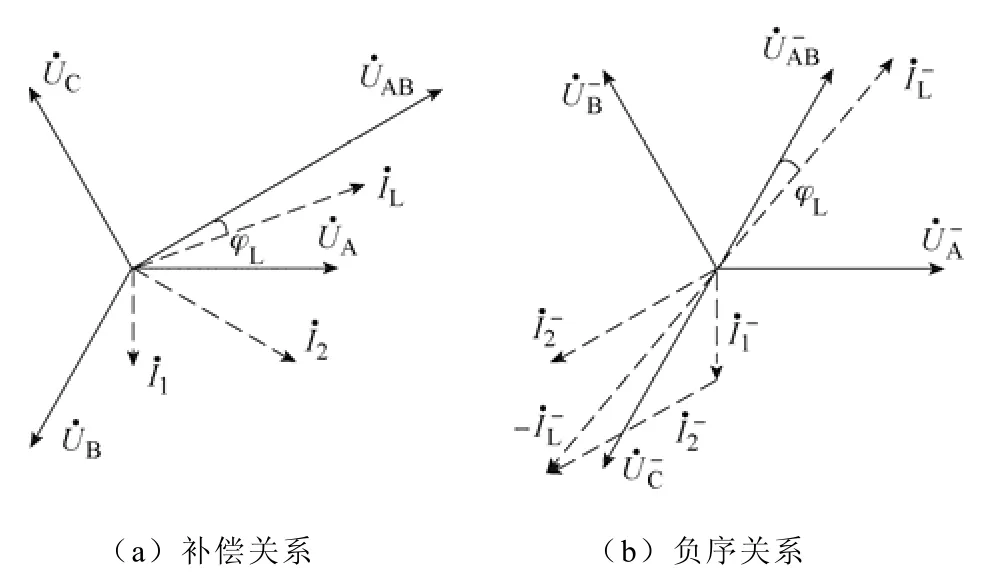

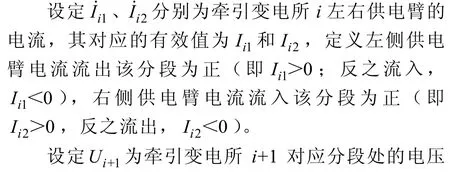

以CMT采用YNd11联结组变压器,群内牵引变电所牵引变压器一次侧均接自电力系统的AB相为例分析二端口补偿模式和三端口补偿模式的原理。由文献[1]得到任意补偿端口λ(λ=1, 2,…,m;若为二端口补偿模式,则m=2;若为三端口补偿模式,则m=3)在一次侧A相的正序和负序电流分别为

式中,Iλ、λφ和ψλ分别为补偿端口SVG发出的电流有效值、电流功率因数角和端口电压滞后A相电压的角度;kλ为YNd11联结组变压器的电压比。

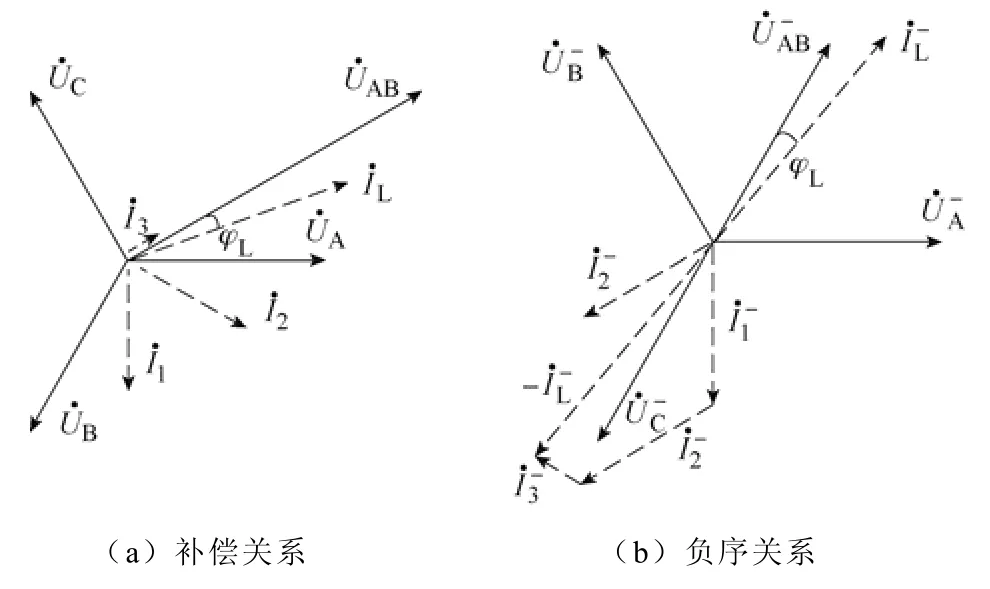

同理,根据式(1)绘制三端口补偿模式的全负序相量图,其补偿原理如图9所示,无功补偿单元SVG1、SVG2和 SVG3分别对应于一次侧 A、B和C 相端口,其发出的无功形成负序电流三者合成的负序电流用以抵消牵引负荷产生的负序电流

图8 采用YNd11联结组的二端口补偿原理Fig.8 Schematic diagram of 2-port compensation with YNd11 connection

图9 采用YNd11联结组的三端口补偿原理Fig.9 Schematic diagram of 3-port compensation with YNd11 connection group

由文献[1]可知,当补偿端口的接线角两两既不同相又不反相时,若要实现负序与无功的完备补偿,需在3个端口补偿。因此,相较于二端口补偿模式,三端口补偿模式是完备的。进一步分析,对于图 8中的二端口补偿模式,SVG1和SVG2发出的无功功率分别为Q1和Q2,当cosφL≠1时,Q1≠Q2,此时CTS处的功率因数发生变化,且该处功率因数与SVG1和SVG2发出的无功性质及大小有关。

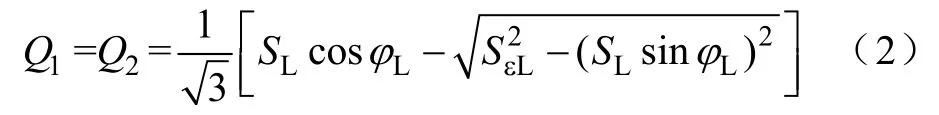

就高速铁路而言,机车功率因数接近于1,因此,存在这样一种负序补偿情形,即仅对牵引负荷的有功分量产生的负序补偿,SVG1与SVG2发出无功容量大小相同、性质相反(一个吸收容性无功,另一个吸收感性无功),此时CTS处的功率因数可保持不变。设定负序功率允许值SεL,当总牵引负荷视在功率SL的无功分量产生的负序功率值SLsinφL≤SεL时,可通过二端口模式进行负序的补偿。绘制负序视在功率相量[1-2],计算得到SVG1和SVG2的容量大小Q1和Q2为

综上,通过选定合适的补偿模式,利用无功潮流进行负序补偿不改变牵引变电所牵引网的有功潮流,具有免缴容量电费的技术优势。因篇幅有限,具体方案的比选、控制策略等将在后续文章详细阐述。上述分析对于N+1模式仍适用。由于SVG置于非牵引端口,因此兼顾无功潮流来补偿功率因数或稳压的能力较弱,需额外采取措施,比如单独设置SVG等。

2.3 集中式补偿方案的潮流控制系统

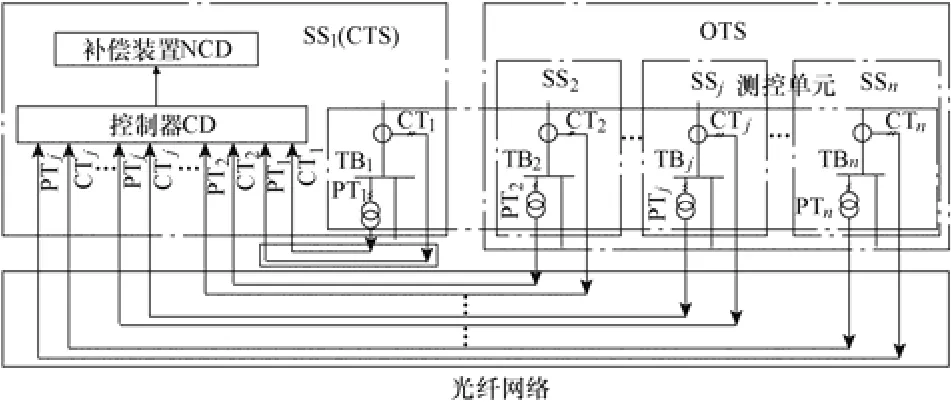

分布式补偿方案的潮流控制系统与单所同相供电基本相同,已有相关文献进行描述[5],故本节仅介绍集中式补偿方案的牵引变电所群贯通供电潮流控制系统。利用光纤网络传输容量大、速度快的优势和数据同步技术,获得各牵引变电所及牵引负荷的同步数据,满足实时控制要求,一种牵引变电所群贯通供电潮流控制系统如图10所示。

图10 N 模式集中补偿潮流控制系统示意图Fig.10 Schematic diagram of power flow control system for N mode with centralized compensation

对于N模式,该系统由牵引变电所群中n个牵引变电所的n个电流互感器和n个电压互感器、光纤网络和NCD控制端、CD等共同构成。CD输入端和n个牵引变电所的电流互感器CTi和电压互感器PTi连接;控制器输出端与NCD的控制端相连接。

对于N+1模式,该系统由电网变电站的主馈线及备用馈线的电流互感器 CTi、分段母线的电压互感器PTi、光纤网络和CD共同构成,如图3所示。主馈线及备用馈线的 CTi和 PTi通过光纤网络均接入CD,CD的输出端连接NCD的控制端。

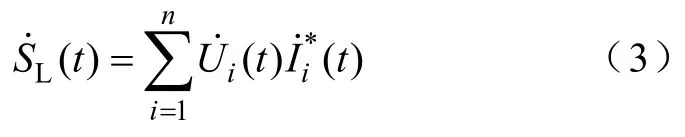

对于N模式,利用电流互感器和电压互感器获取各个牵引变电所在t时刻的母线电压以及馈线电流CD直接获取CTS的电流互感器和电压互感器结果,通过光纤网络获取OTS的电流互感器和电压互感器结果,计算得到牵引负荷在t时刻的复功率总和为

对于 N+1模式亦可得到式(3)的计算结果。对于负序补偿有功方案和无功方案,一种控制策略,若t时刻牵引负荷的视在功率为SL(t),则控制器CD可根据阈值SC(t)=SL(t)−SεL是否处于规定的阈值范围内来判断补偿装置是否投入运行,或者运行于规定的运行状态。

3 贯通牵引网分段保护与状态辨识

牵引网贯通之后供电距离增长,相应对于系统的保护亦提出了更高要求。为保证电气化铁路的正常运营,与牵引变电所群贯通供电系统匹配的保护方案应当做到及时发现、隔离和排除故障,并把故障限制在最小范围,使故障影响降低到最低。理论和工程实践表明,牵引网分段供电及其保护方案可以大大提高系统的可控性与可维护性,可作为牵引变电所群贯通供电系统的保护方案[5-6]。分段供电示意图如图 11所示。若两牵引变电所之间的距离较长,可进一步对牵引网分段。

图11 分段示意图Fig.11 Schematic diagram of the segmentation

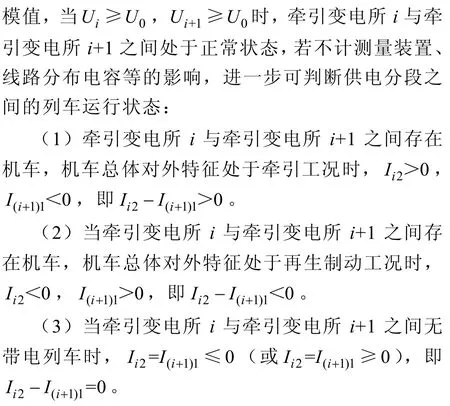

将贯通牵引网供电状态分为正常和故障两类,正常状态分为空载与负载两种,故障状态则分为短路与断路(断线)两种。利用电压互感器测量的电压和电流互感器测量的电流可对上述牵引网供电状态进行辨识。

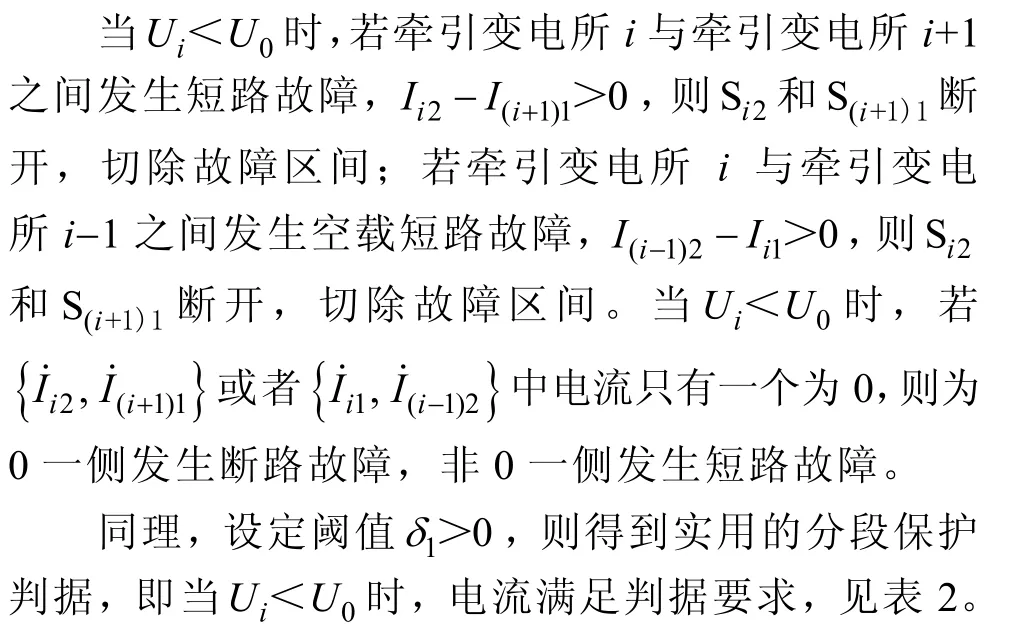

研究表明,牵引变电所i对应分段处电压模值Ui满足Ui≥U0(U0为一特定值)时,其左侧和右侧分段处于正常供电状态;满足Ui<U0时,其左侧和右侧分段上的列车均不再工作,即列车负荷为0,该分段可能处于故障状态。

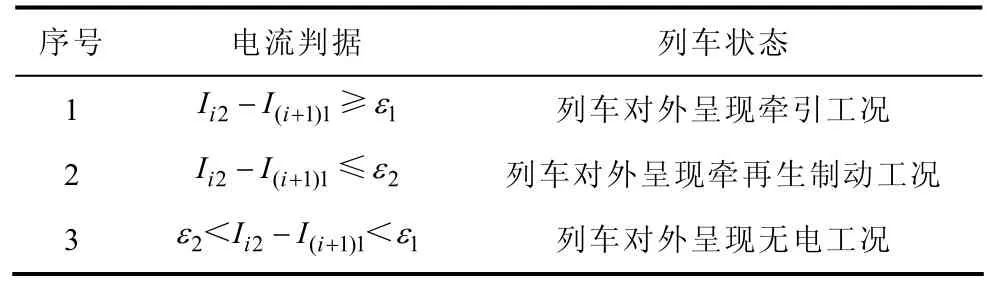

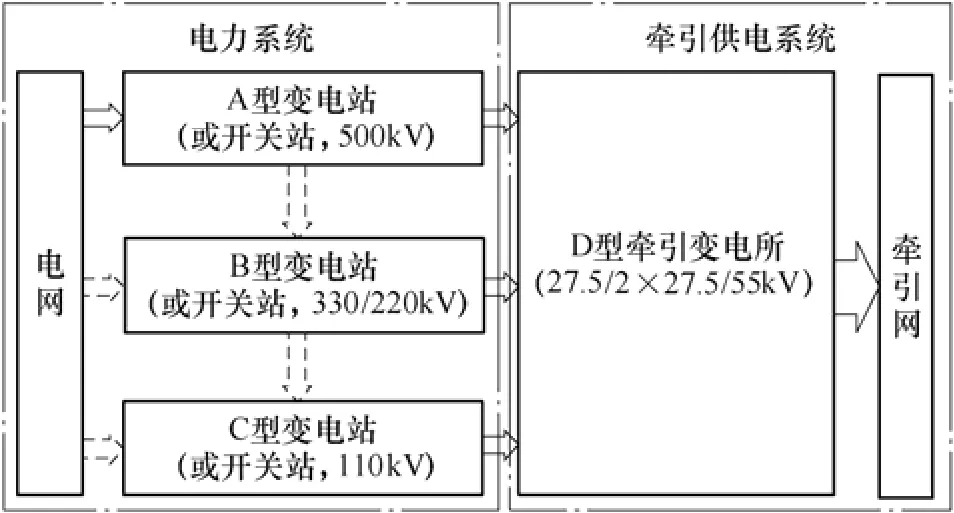

但因测量装置、线路分布电容等的影响,设定阈值ε1>0及ε2<0,则得到实用的状态辨识判据,电压判据为Ui≥U0,Ui+1≥U0,电流判据见表1。

表1 牵引变电所i与i+1之间列车状态辨识电流判据Tab.1 Current criterion for train state identification between traction station i and i+1

表2 牵引变电所i左右区间分段保护电流判据Tab.2 Current criterion of sectional protection current in left and right section of traction station i

根据故障时牵引网电压和电流容易计算出短路阻抗,实现故障定位。

4 外部电源供电方式

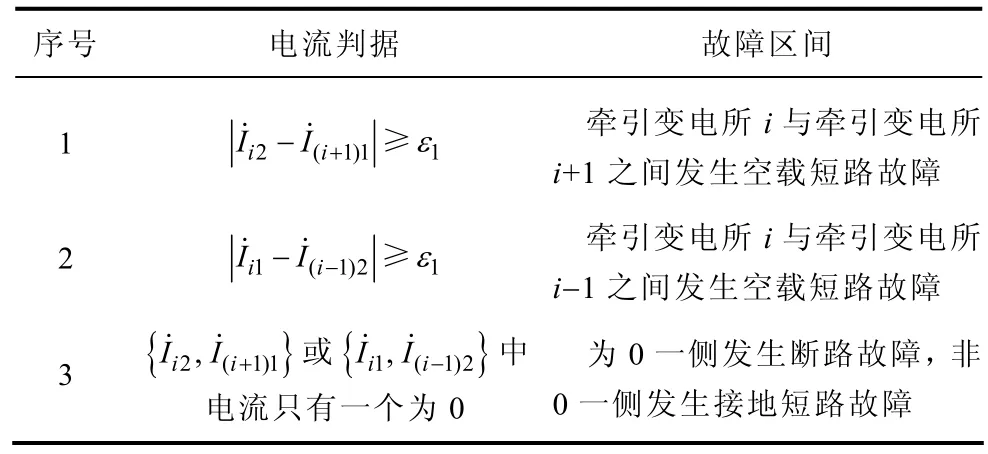

4.1 外部电源构成

根据电压等级将电气化铁路外部电源从高到低分为A型变电站(馈出500kV电压等级)、B型变电站(馈出330kV或者220kV电压等级)、C型变电站(馈出110kV电压等级)、D型牵引变电所(向牵引网提供27.5kV电压)。

从图论的角度出发[22],交流电气化铁路可形成一种理想树形供电,即D型牵引变电所作为叶,给D型牵引变电所供电的最高电压等级变电站作为根,其余变电站为内结点。具体如下:A型变电站经输电线给B型变电站、C型变电站及D型牵引变电所供电,B型变电站经输电线给C型变电站及D型牵引变电所供电,C型变电站经输电线和D型牵引变电所供电,如图12所示。

图12 牵引供电系统外部电源示意图Fig.12 Schematic diagram of external power supply for traction power supply system

图13 空载工况下系统等效示意图Fig.13 Equivalent diagram of system without load

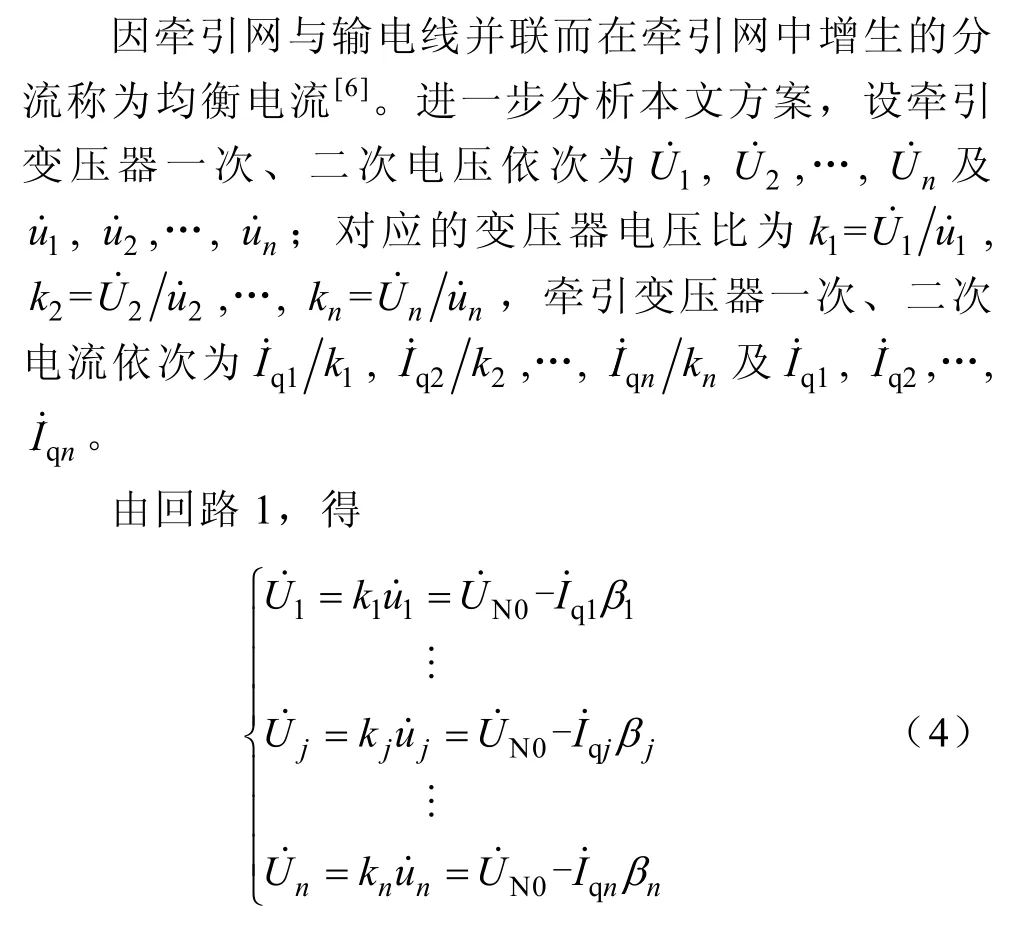

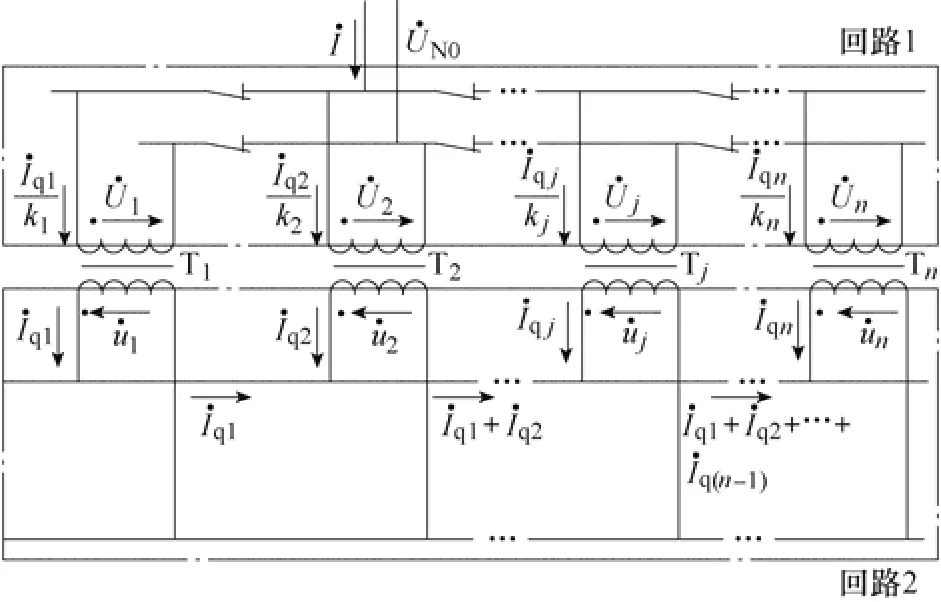

由回路2,得

式中,Zqj(j+1)牵引变电所j与j+1的牵引网等值阻抗。

对于理想树形供电的根,有

将式(6)代入式(5)得

将其代入式(4)中,得

可知,当变压器电压比一致,空载时牵引变电所群贯通供电系统中不存在均衡电流。就1个牵引变电所群而言,各牵引变电所(叶)均来自于上一级变电站(根或内结点),满足上述理想树形结构,若各牵引变压器的电压比一致,则不会产生均衡电流。

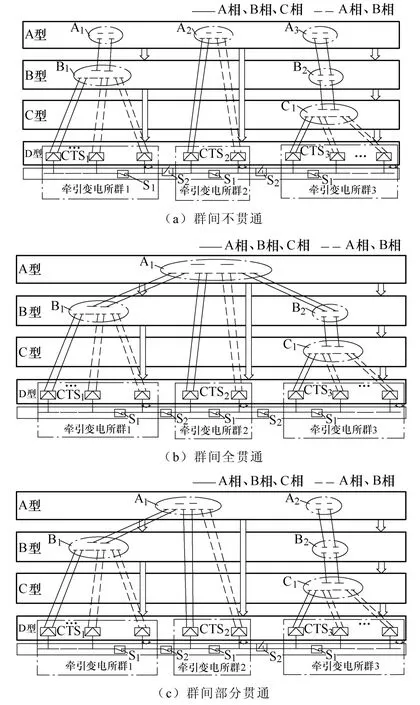

对于一条电气化铁路线路,根据其长度的不同以及满足要求的电网变电站的分布情况,可由若干变电所群构成。牵引变电所群间根据外部电源情况,分为以下三种情形:①牵引变电所群间不贯通;②牵引变电所群间全贯通;③牵引变电所群间部分贯通。群间分区所开关S2闭合时需遵循如下原则:若外部电源可构成理想树形结构,则S2闭合,可实现群间贯通;若不构成理想树形结构,则S2不闭合,需保持常开状态。以3个群为例进行说明,如图14所示。

图14 牵引变电所群外部电源方案示意图Fig.14 Schematic diagram of external power supply scheme for traction substation group

(1)牵引变电所群间不贯通.如图14a所示,牵引变电所群1、2、3群内的分区所开关S1闭合,群1内牵引变电所均接入同一B型变电站B1,群2内牵引变电所均接入同一A型变电站A2,群3内牵引变电所均接入同一 C型变电站 C1,B型变电站B1、B2分别接入不同 A型变电站 A1、A3,C型变电站C1经B型变电站B2接入A型变电站A3。分区所开关S2均不闭合。

(2)牵引变电所群间贯通。如图14b所示,牵引变电所群1、2、3中的S1闭合,群1内牵引变电所均接入同一B型变电站B1,群2内牵引变电所均接入同一A型变电站A1,群3内牵引变电所均接入同一 C型变电站 C1,B型变电站 B1、B2接入同一A型变电站A1,C型变电站C1经B型变电站B2接入 A型变电站 A1。外部电电源构成理想的树形,S2可闭合。

(3)牵引变电所群间部分贯通。如图14c所示,牵引变电所群1、2、3中S1闭合,群1内牵引变电所均接入同一B型变电站B1,群2内牵引变电所均接入同一A型变电站A1,群3内牵引变电所均接入同一 C型变电站 C2,B型变电站 B1、B2分别接入不同A型变电站A1、A2,C型变电站C1经B型变电站B2接入A型变电站A2。群1与群2之间的S2可闭合,群2与群3之间的S2不闭合。

110kV输电线的输送距离一般不超过150km,C型变电站110kV输电线向两侧延伸输送范围可达300km;220kV输电线的输送距离一般不超过300km,B型变电站220kV输电线向两侧延伸输送范围可达600km;500kV输电线的输送距离一般不超过850km,A型变电站500kV输电线向两侧延伸输送范围可达 1 700km。这为长大电气化线路上取消分区所电分相、消除无电区创造了条件。

4.2 外部电源实例分析

构成树形结构的电气化铁路外部电源在国内已有部分案例,但是牵引网未贯通。其中一处目前已处于施工改造中,实测数据来源于该线路改造前的两个牵引变电所A1和A2之间的分区所,通过评估分所处电压是否一致,来判断是否会形成均衡电流。经确认,牵引变电所A1和A2的外部电源均来自于同一电网变电站B2。利用电能质量测试仪获取分区所处测点1、测点2、测点3及测点4的电压数据,测试周期为24h,测点位置如图15所示。

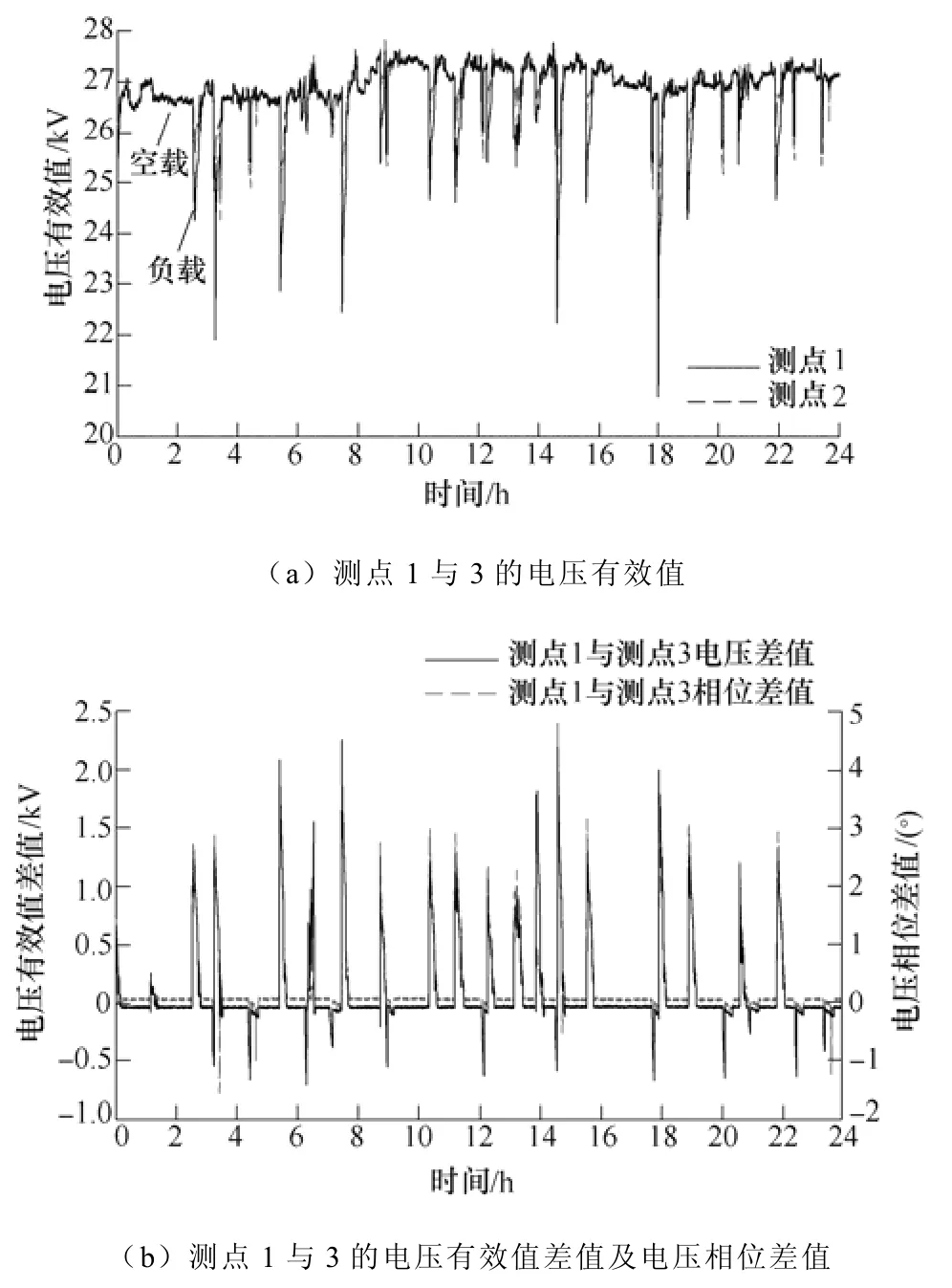

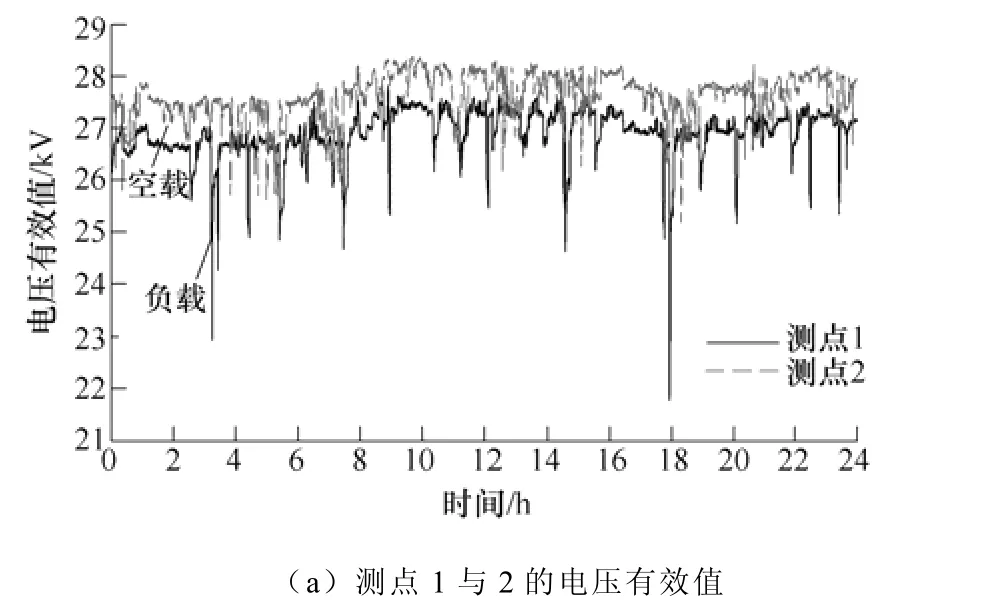

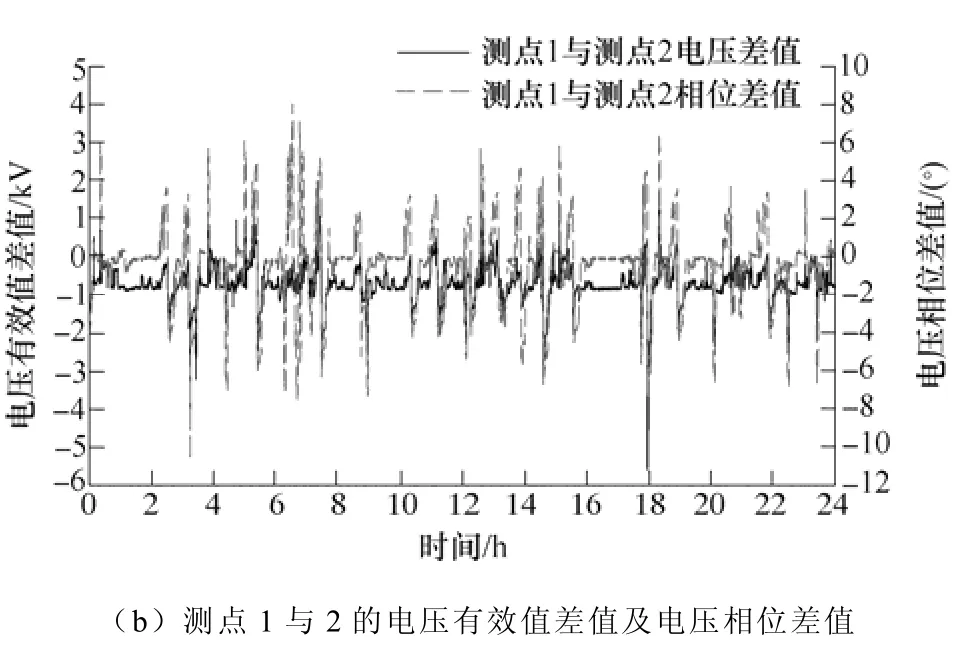

分别将测点1与3、测点1与2的数据进行分析,如图16和图17所示。由图16可知,空载时测点1与3的电压有效值和相位基本一致,负载时出现较大差异。进一步分析,测点1与3均接自同一变电所母线,所以空载电压基本相同;但负载时因牵引网末端电压的不同而出现差异。测点2和4的结构与测点1与3的结构相同,分析结果亦相同。

图15 分区所接线及测点分布示意图Fig.15 Schematic diagram of the wire connection for section post and the distribution of measuring points

图16 分区所测点1与3处的电压测量数据Fig.16 Measurement data for voltage at measured points 1 and 3 in a section post

图17 分区所测点1与2处的电压测量数据Fig.17 Measurement data for voltage at measured points 1 and 2 in a section post

由图17可知,测点1和2空载时电压相位基本一致,电压有效值大小有较小差异,但变化趋势基本一致;负载时因牵引网末端电压的不同而出现差异。经分析,测点1与2虽然来自不同的牵引变电所,但由于牵引变电所A1与A2均接自于B2,构成树形结构,所以其相位基本一致,有效值变化趋势也一致。进一步分析,空载时有效值较小的差异主要由牵引变电所牵引母线并联了电容器和 SVG以及线路分布电容造成,这些分量在分区所贯通后将重新分配,而均衡电流基本为0。

5 结论

结合电气化铁路外部电源供电方式及牵引供电系统供电方式,提出一种牵引变电所群贯通供电方案,着重研究了系统方案构成、负序补偿技术方案、贯通牵引网分段保护与状态辨识技术及外部电源方式等关键技术方案,得到如下结论:

1)基于无功型的负序补偿方式适用于 N模式与N+1模式的集中式补偿方案;集中式补偿方案在一定程度上可以降低补偿装置的容量。

2)贯通牵引网分段保护与状态辨识技术能够保证电气化铁路的正常运营,及时发现、隔离和排除故障,并把故障限制在最小范围,使故障影响降到最低。

3)牵引变电所群贯通供电系统中各牵引变电所由同一电网变电站的分段母线供电,理论分析和实测数据表明,在构成树形结构下,若各牵引变压器的电压比一致,则可使均衡电流为 0。因此,本文方案可以作为实现贯通供电的一种有效途径之一。

本文主要针对牵引变电所群贯通供电系统的方案以及相关关键技术方案进行了阐述及分析,因篇幅有限,各项关键技术并未进一步阐述,尤其负序补偿技术和贯通牵引网分段保护与状态辨识技术将着重在后续文章中进行详细研究。