自然灾害风险评估下广东江门台山海宴镇海岸线生态修复景观策略初探

2021-03-16陈坚李家康

陈坚 李家康

CHEN Jian,LI Jia-kang

海岸线是陆地与海洋的分界线,其并非固定不变[1],而是涨落潮之间无数海陆分界线的集合。广东省大陆海岸线长4 114 km,居全国首位[2]。《关于加快推进海岸线生态修复和重点海湾整治工作的通知》(粤自然资修复发〔2019〕27 号)中提出实施生态保护修复工程,围绕自然岸线保护修复、魅力海滩打造、海堤生态化、滨海湿地恢复、美丽海湾建设五大工程开展。江门市属于海岸线生态修复段,开展海岸线整治修复意义重大:确保大陆自然岸线保有率不降低,湿地环境有效修复,海岸线及湾区环境质量持续改善,在沿海岸线产业发展的现状基础上管理规范化。

海岸线自然灾害风险评估,涉及:从海面相对上升、入海泥沙量减少、风暴潮3 个角度分析海岸侵蚀[3];从海平面上升、风暴潮2 个角度评估区域的淹没风险[4];从气象灾害、海洋灾害、地质灾害3 个方面探讨自然扰动的影响[5];强降雨导致的洪涝灾害、盐水倒灌和入侵探讨对整个生态系统的影响[6~7];或总结自然灾害的演变特征[8]等等。

1 海岸线生态环境的影响因子

1.1 研究区域

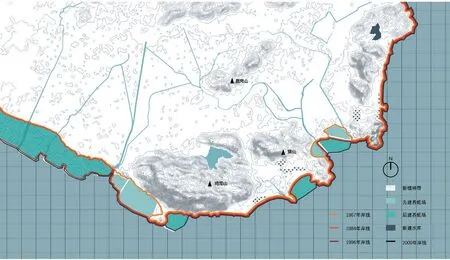

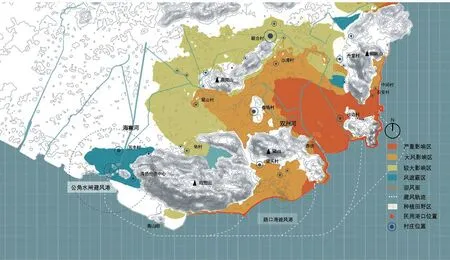

海宴镇为江门市台山下辖镇域,研究范围为90.56 km²(图1),海岸线全长约28.9 km,其自然岸线主要为平原砂质岸线、基岩岸线及淤泥质岸线3 种。区域内污染源含工业污染、养殖污染、船舶污染、生活污染,核心为渔港、船舶排污以及海水养殖排污。岸线旁的人工围堤不仅减少自然滩涂,还将岸线割裂为4 段。海岸线的破碎化打断正常的生态过程,破坏海岸生态系统,使生物多样性锐减,削弱岸线抵抗海水侵蚀的能力,加剧了人与海的矛盾。

1.2 人类活动影响

由于人工开采滩涂以及围海造田,自然岸线由原来的28.9 km 减少到14.9 km,自然滩涂损失面积20.28 hm²(图2)。场地海岸线变化主要经历3 个阶段:1)初期海岸开发集中在河口位置,以人工采挖河口礁石滩为始,逐步改造为蚝田;2)中期(1984 年)因镇海湾东岸泥沙淤积,具备土壤条件,主要开发此地;3)后期主要填补神头湾等湾位,形成新一轮蚝田①依据美国地质调查局(USGS)网站上公开的场地过去几十年的卫星图(20 世纪60—90 年代)进行研判、计算所得。。

图1 研究区域

图2 海宴镇历史岸线变化(1967-2019)

1.3 自然灾害影响

1.3.1 长期自然灾害

1)洋流导致的海水侵蚀

海水沿:一定途径的大规模流动形成洋流,根据Earth NullSchool②Earth NullSchool 是一个线上交互全球地图网站,可以查看风、天气、海洋、污染情况,从其中获取了2019 年全年的南海洋流情况。实时地球环境监测的南海洋流数据,判断出川山群岛片区主要受到来自西南向的沿岸洋流作用[9]。场地位于川山群岛北侧,处于广海湾与镇海湾相接的岬头处,由于受到西南向的洋流冲击最多,场地东侧易受侵蚀。洋流能带来持续性海浪,使得海水动力强化:退潮速度大于涨潮速度,带走泥沙;海平面上升,使潮水位增高;风暴潮频率增加,大浪冲刷海岸。而且人为采挖以及拦河筑坝导致河流入海泥沙量减少,沿岸泥沙亏损,加剧了海水侵蚀[1]。在海水侵蚀下,海水倒灌,造成土地盐渍化;海岸线后退,潮间带生境被破坏。

2)海平面上升导致的海岸侵蚀

近30 年来,我国沿海平均高潮位明显上升,潮差增加,潮流冲刷作用增强。海平面上升对砂质岸线影响明显,是我国海岸侵蚀的普遍原因,过程缓慢但积累作用明显,未来受其影响而发生海岸侵蚀的比重将不断增大。海平面上升通过增强海洋动力、破坏海岸物质平衡和稳定性、加大风暴潮灾害力度,加剧海岸侵蚀[10]。

1.3.2 极端气候下的自然灾害

1)台风侵袭风险及落石风险

台风是由原先存在的热带低压扰动发展而形成的,带来的直接灾害包括狂风、暴雨和风暴潮[11]。根据国家气象局数据,1949—2018 年共有28 次台风经过台山,是广东受台风影响最频繁的地区。随着全球气候的变化,台风的频率、风力、波及范围均成上升趋势,“山竹”“帕卡”“天鸽”均为近三年的超强台风。其中,“山竹”在海宴镇登陆,造成14 个市紧急避险转移和安置95.1 万人,直接经济损失约52 亿元[12]。

落石作为一种地质灾害,属于崩塌的表现形式,包括岩石碎片的分离和自由落体,其影响因子③落石风险影响因子简化后重点考虑斜坡坡度、受风影响程度两大要素,判断落石风险区域。可包含山体各物理性特征(斜坡高度、地质特征、落石大小)、诱发落石的外界要素(降雨、受风)和历史落石频率等[13]。研究区域山体主要为碎石山,容易产生落石灾害,中小型落石对人民的生命财产造成威胁,大型落石给基础设施带来严重破坏,甚至造成水土流失或在江河中形成容易溃决的堰塞湖。

2)风暴潮导致沿岸受海水淹没

风暴潮是由于剧烈的大气扰动如强风和气压骤变,海水异常升降,海区潮位大大超过平常潮位的现象。风暴潮灾害会导致农田淹没,海岸工程、船只损毁,水产养殖物丢失、死亡等社会经济重大损失[14]。台山沿海区域局部地势低平,位于广东中部沿海地区百年一遇风暴潮极高危险区[15]。2018 年“山竹”登陆时最大风力14级(45 m/s),珠三角及附近沿海全线超过红色警戒潮位,带来特大暴雨(日最大426 mm)和1.75 m 风暴增水,近岸海域出现4~7 m 巨浪。

2 海宴镇海岸线自然灾害风险分析

2.1 水环境模拟

2.1.1 海岸侵蚀模拟

Bruun 模式是指Bruun(1962 年)提出的海面上升导致海岸侵蚀后退的基本假设,根据海洋研究科学委员会(SCOR)1989 年工程组的做法,Bruun 法则可用下述方程粗略计算:

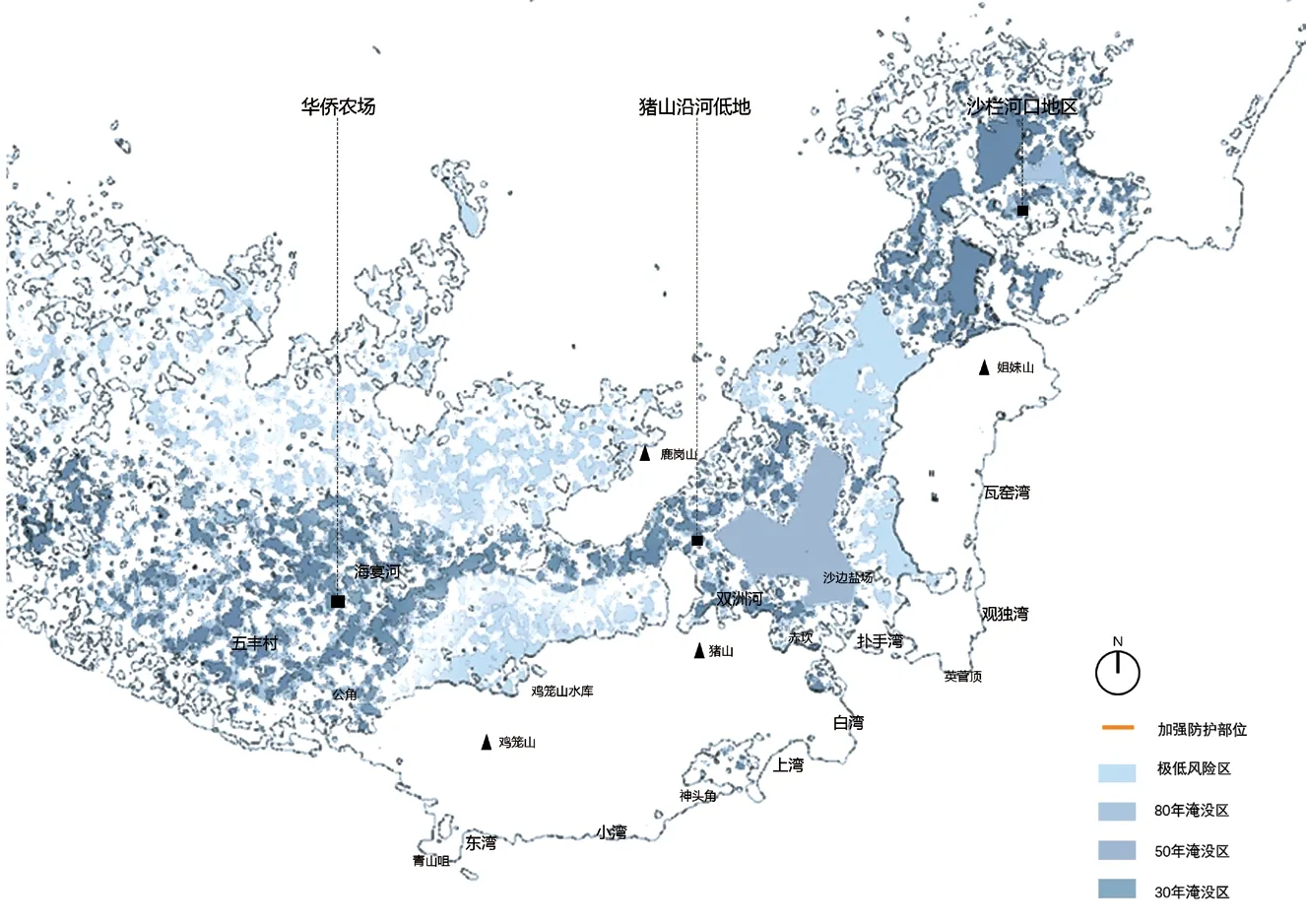

其中,R为岸线后退速率;S为海平面上升量;h为近岸沉积物分布的水深限度;L为水深h到岸线的距离;B为滩肩高度[16]。目前广东海平面上升的速率为3.2 mm/y[17],对小湾沙滩海岸线海底剖面进行分析,h=2 m 时刚好到沙滩沉积边缘线,对应L=1.08 km,B现场观测约为2.5 m,因此计算R=0.77 m/y,即到2100 年沙滩线后退约60 m。以30 年、50 年、80 年淹没区、极低风险区(处在淹没区,但存在丘陵、河坝等屏障)、未淹没区的分类方法,对基地进行淹没分析,之后将不同年份海平面上升淹没区叠加(图3),发现海宴镇平原地区在80 年后被淹没,猪山东侧沿河低地、华侨农场周边以及沙边河口平原更容易形成海水回灌。

2.1.2 风暴潮淹没模拟

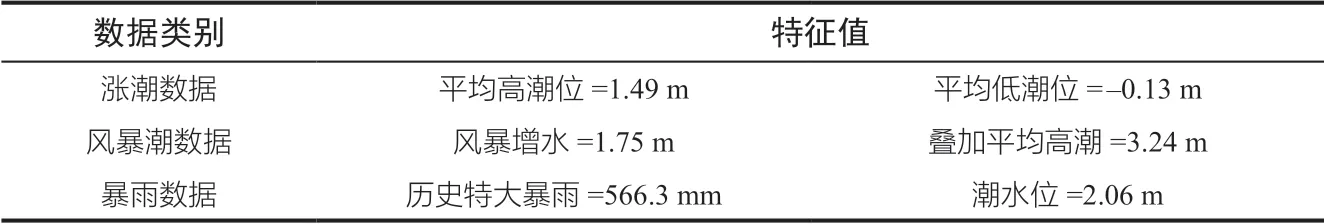

通过涨潮数据、台风风暴潮数据、暴雨数据(表1),建立地表水文模型,利用ArcGIS 数据管理和栅格计算器工具,运用无源淹没①通过比较高程的方式得出淹没区域,低于某一高程即被淹没。分析,初步确定进水处。

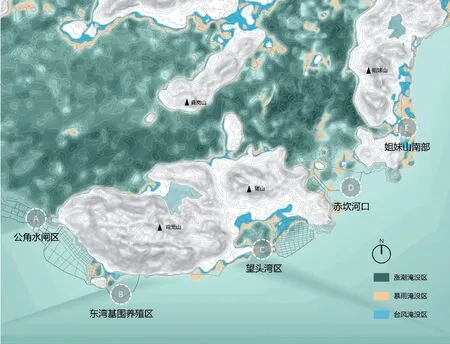

结果中颜色较深处是高程低、容易被淹没的地方,对比在涨潮、暴雨、台风3 种情况下的淹没结果,发现:1)猪山东北和北部大部分区域以及沿海山体相夹的平原区域均为易淹没区;2)淹没范围均较大,3 种结果趋同,地势平坦处广泛且集中,山体和平原区分明显,若无堤岸防护则沿海区域及内部低平区域均容易被淹没。将3 种情况叠加分析(图4),初步得出5 个易淹没区:公角水闸(A)、东湾基围养殖区(B)、望头湾区(C)、赤坎河口(D)、姐妹山南部(E)。采用种子蔓延算法②用以证明无源淹没模拟结果,原理是扩散至高程比扩散点低的地方,直到周边高程比它高为止。,在Visual Studio③Windows 平台应用程序的集成开发环境。上进行有源淹没模拟,发现望头湾沿岸被淹没,说明最容易被淹没的区域是望头湾区(沿海有养殖,内部多农田)。

图3 海平面上升淹没区域

表1 海水淹没气象数据

2.2 风环境模拟

2.2.1 台风侵袭模拟

以台风“山竹”“天鸽”为模拟对象,从国家气象数据中心获取场地附近的川山群岛站点气象数据,利用台风季累月最大风向与风速进行加权平均,得到台风季平均最大风速为46 m/s,风向角度与正北方向顺时针夹角122.535°。模拟过程如下:通过Global Mapper 获取地理信息模型,并在Rhino 中处理成场地与区域2 个不同尺度,用于不同深度分析;利用Google Earth 定位,叠合地理地图与模型;随后,运用Phoenics④Phoenics 是工程技术中广泛运用的模拟软件,建筑领域中常用于室内外环境模拟,本文用其进行风环境模拟。进行风环境模拟,进入计算截面进行预模拟,若发现参数不收敛、误差指数不下降或质量不守恒,则重新调节网格与迭代参数,直至最终收敛。

结果表明,在台风“山竹”影响下,神头角附近是路口湾的临时避风区,但其最易受台风冲击;青山咀后的山脚区不宜被开发为农田;赤坎河口易受台风影响,海水大量涌入河道,形成海水倒灌;海侨经济区和佑村处在弱风区,抗风条件好。在台风“天鹅”影响下,青山咀后的山脚区以及望头村平原区均不宜被开发为农田;赤坎河口同样易形成海水倒灌;海侨经济区处在弱风区。

将两次台风模拟结果叠合(图5),得到:1)台风主要影响面积约为31.6 km2,包括26 个村庄,只有五丰村等5 个村庄处于风安全区;预计受风暴影响减产的农田面积约14.2 km2。2)沿岸的4 个民用码头、2 个避风港,只有公角水闸避风港能起到避风作用。3)台风常年登陆于猪山和姐妹山之间,形成风廊效应,引导大风进入赤坎河平原。鸡笼山、姐妹山是主要的丘陵防风山体,鹿岗山能起到一定的遮蔽作用,风廊位置缺少防风林,村庄临近的风水林能起到部分的防风效能,但整体遮蔽效果不佳。

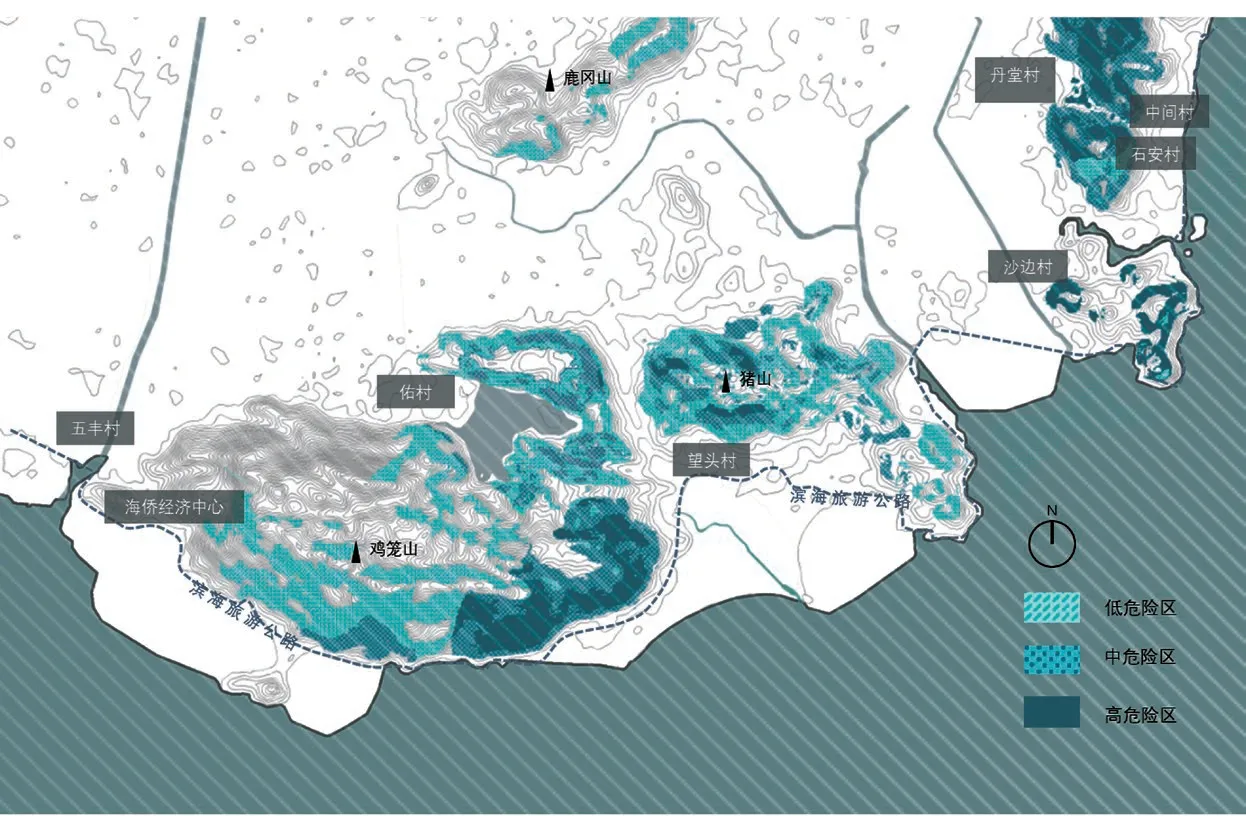

2.2.2 落石风险模拟

获取场地DEM 数据①DEM,Digital Elevation Model,数字高程模型的简称,获取来源地理空间数据云。之后,在ArcGIS 中处理成坡度数据。山体最高坡度42°位于鸡笼山南侧,常年受风侵蚀,导致南侧坡较陡峭;山顶有部分平坦区域,主要分布于北向坡。与台风强度数据进行叠加得到落石风险区(图6),坡度越高、受风影响越大的区域落石风险越大,不适宜做永久性建设。其中以鸡笼山西南和姐妹山风险性最大,应减少开发和活动区建设;可通过增设护栏、调整游径设置等方式,避开高风险区,从而规避落石危害。

图4 海岸线淹没叠加

图5 台风强度风险评估

图6 落石风险分析

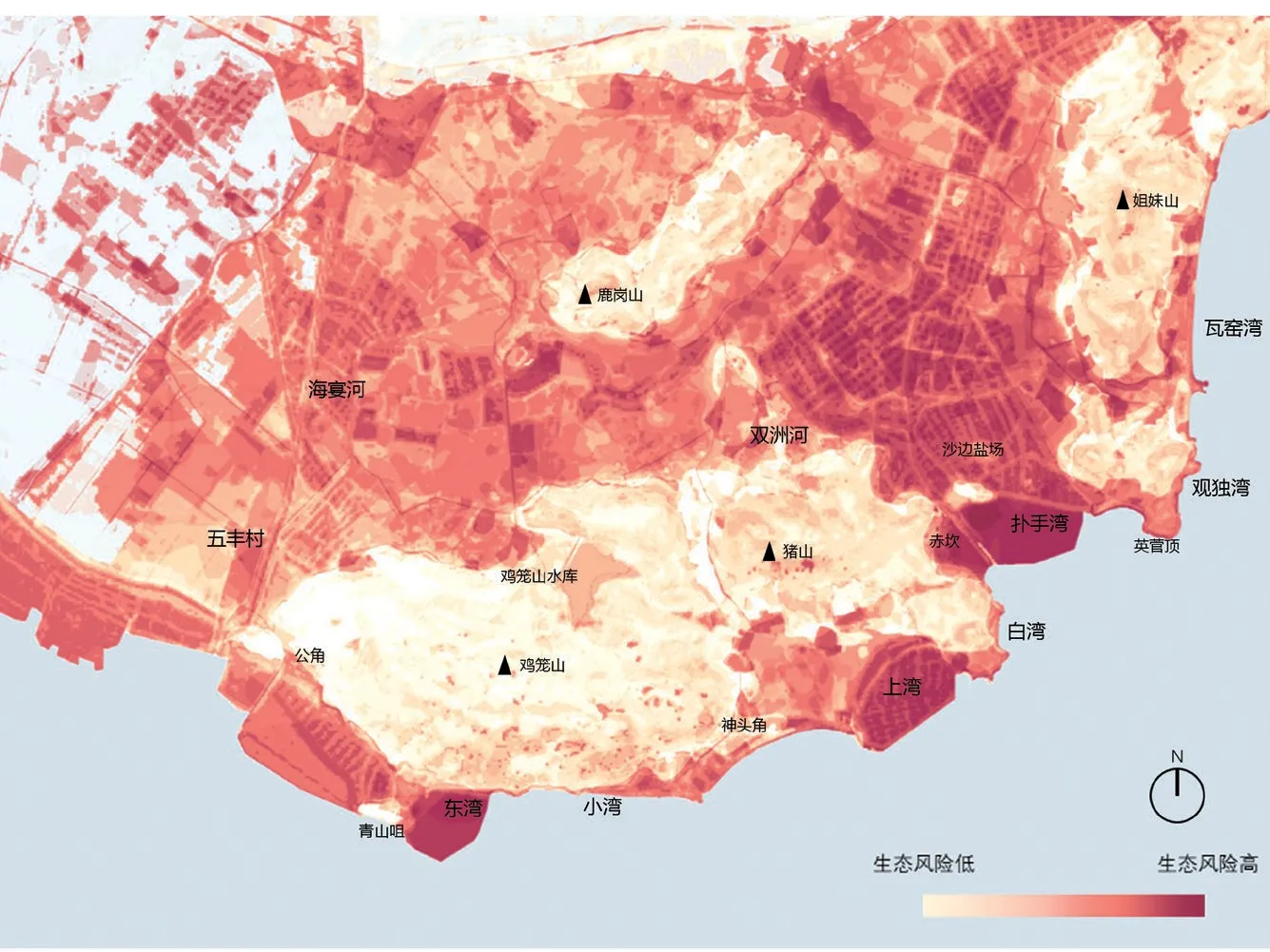

2.3 自然灾害风险叠加

选择场地面临的四大灾害—海岸侵蚀风险、台风侵袭风险、海水入侵(风暴潮)风险、落石风险作为指标,为了平衡单一数据数值的差异性,将数据在ArcGIS 中进行重分类,再进行统一叠加,得到自然灾害下生态环境风险评估图(图7)。结果表明:1)英菅顶与深水角处于较高风险区,受水文气候影响大,应划定红线进行严格保护;2)围海养殖区是集中的高风险区,重点地段应拆除围基进行修复;3)东南沙边河口区域受极端气候影响范围最广,小湾沙滩湾区、瓦窑湾北沙滩、湾区岬角以及山体南侧迎风面需要进行保育。

3 基于自然灾害的海岸线生态修复景观策略:海防景观一体化

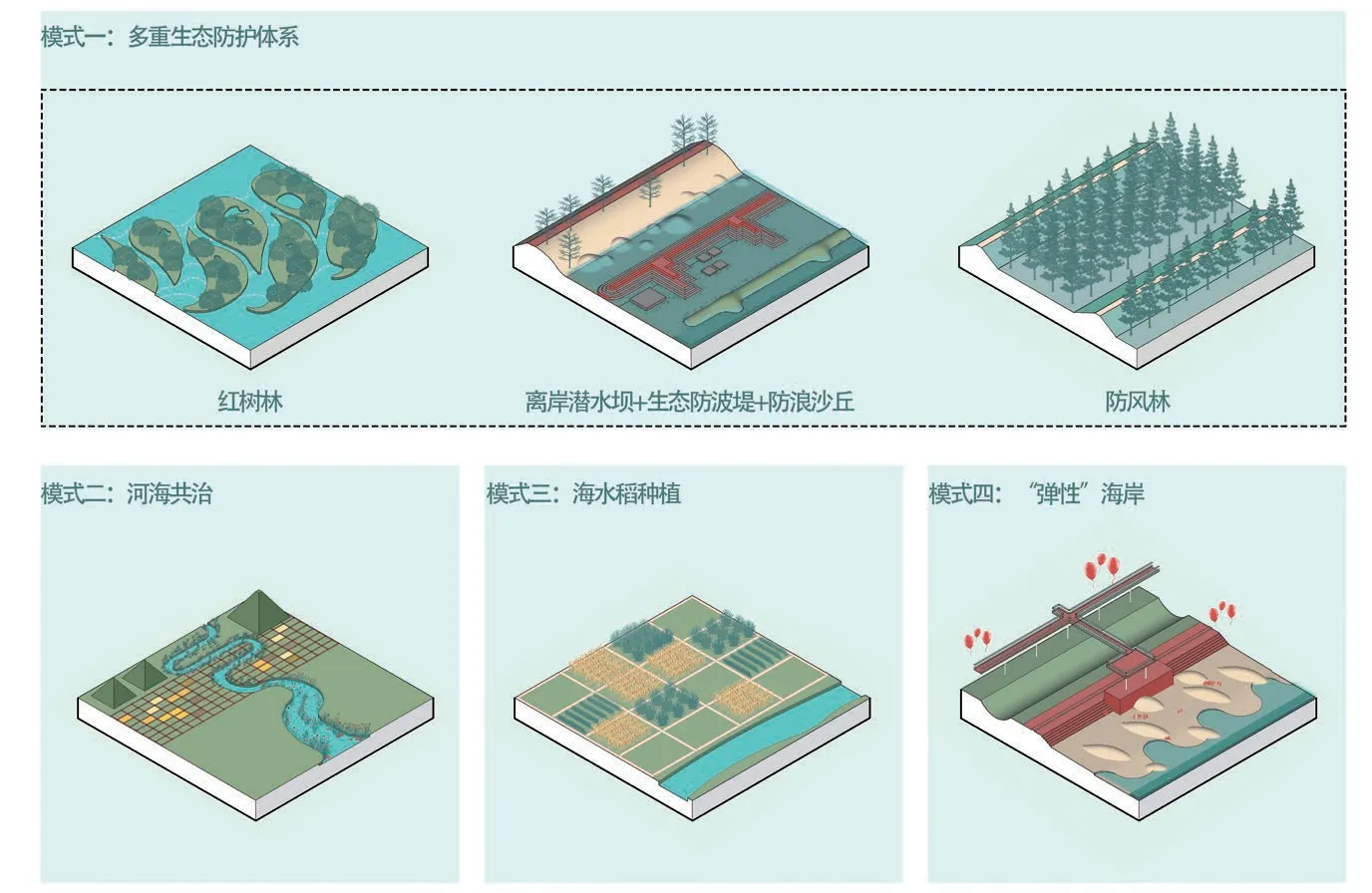

海防景观一体化指“景观+基础设施”形成的应对海岸线生态修复的特殊景观模式,包含以下4种模式(图8~9):

1)多重生态防护体系—防御台风风暴潮

基于台风、风暴潮分析,建立多重生态防护体系[18]:一是离岸潜水坝,长期可演变为离岸生态沙洲;二是生态防波堤,在尊重沿海产业发展现状基础上,结合蚝田围基改造而成;三是红树林,基于台风强度风险评估、涨落潮模拟、土壤沉积物、咸淡水交汇条件划定种植区域;四是近岸防浪沙丘,基于现状沙滩进行生态保育;五是复合防风林带,基于台风强度风险评估,补齐防风林短板,形成无缺口防风林带。

2)河海共治—河口污染治理生态过程

从“河流-河口-海湾”生态系统角度,河口生态修复形成“上游-中游-下游”的连续治理体系[19]。上游受海宴河水冲刷、泥沙侵蚀,对其治理以恢复植被,防治水土流失为重;中游受河水与海水共同作用,应承担起“缓冲器”角色,转化海宴河水体污染物;下游营养盐丰富、泥沙沉积,对其开展海草床生态修复与物种保护。

3)海水稻种植—缓解土地盐碱化

替换原高污染养殖业,种植海水稻Oryza sativa。其植株高可达2 m,抗盐碱、倒伏,不需施肥和农药,长势快且成熟迅速[20],并且可结合艺术处理形成海水稻特色大地景观。

4)“弹性”海岸—海防滨水活动带

采用沙丘、滩肩补沙以及植物固沙的方法拓展海滩宽度,不但御风抗浪,且缓解岸滩侵蚀。沙丘可作为景观元素,通过场景植入,增强沿海公路两侧连通性,内外连接;可增强沙丘平行方向上的延伸性,作为绿道、隔滤带、零售卖场等,使其成为海防滨水活动带[21]。

图7 自然灾害风险叠加

图8 海防景观一体化应用分布图

4 结论与展望

文章通过长期自然灾害、极端气候下自然灾害(台风、风暴潮、海岸侵蚀、落石危害)的数据模拟,尝试建立自然灾害对海岸线生态修复的影响机制联系,并基于成果的可视化分析,为海宴镇海岸线生态修复“海防景观一体化”策略的可行性打下基础。

研究显示:海宴镇海岸线生态环境高风险区主要分布在围海养殖、沙边河口区域,需划定红线进行严格保护及修复。应对台风风暴潮风险,沿海可建立“离岸潜水坝+红树林+生态防波堤+防浪沙丘+防风林”的多重生态防护体系,御风抗浪;应对区域内由拦河筑坝、渔港及海水养殖排污造成的河口生态系统退化,可通过河海共治进行改善;应对海水倒灌造成的土地盐碱化,采用海水稻种植进行土壤治理;采用“弹性”海岸的空间模式,将滨水活动同海防联系起来。

近年来国家、广东省分别出台《海岸线保护与利用管理办法》《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》等政策和规划,大力推动“蓝色海洋”等相关海岸生态治理及利用的项目实施,故在基础研究上需要更为综合和创新性的探索。面对海岸线生态修复的复杂情况,在应对自然灾害影响上,海岸线环境修复效能与数据模拟对照评估、跨专业整合以及针对性的生态修复景观规划方法,仍有广阔的空间。

图9 海防景观一体化模式图

致谢:研究基础来自华南理工大学2015 级风景园林系毕业设计,感谢李耀成、陈冠宇、聂则菲、蒋圆圆、刘思宇同学为本研究作出的贡献。