沈昌文与他逝去的江湖

2021-03-15董牧孜

董牧孜

图/本刊记者 姜晓明

看着不醒目,大事没他不成——这是沈昌文行走江湖的“人设”。

在出版江湖,沈昌文的奇闻轶事,与他的光荣成就一样声名远播。他做三联书店总经理兼《读书》杂志主编时,聚拢才俊,搅动上世纪80年代的“文化热”。五湖四海三教九流,都尊他一声“沈公”。他在读者中的影响力,从“50后”辐射到“90后”。

《读书》最火的十年(1986-1996年)由他操盘,做成了中国读书类杂志的“顶流”,知识分子心向往之的白月光;当三联编辑室主任时,策划了上百本轰动一时又影响深远的畅销书;退休了在幕后运筹,也与后生们折腾出不少耐看的丛书系列。一辈子在书界“厮混”,沈昌文看起来却没个读书人的样子,做派上与“领导”更是毫不相干,甚至比广大群众还要“下里巴人”一些。身背双肩包,脚蹬运动鞋,饭桌上搞“业务”,却闭口不谈风雅,专门“津津乐道那些恶形恶状的事情”(陆灏语)。居然就此拉拢了当年知识界的半壁江山在身边。

沈昌文的“反差萌”,曾给“粉丝”带来极大的心理落差。野夫登门拜访,不太相信这个“杂役般的小老头”皱皱缩缩,竟然是给他和许多青年人带来“思想解放”的沈公。不过,沈昌文的名绩与事功,都藏在这套反差十足的辯证法里。

2021年1月10日晨6时许,90岁的沈昌文达成了最后的愿望:一觉而去,无疾而终。在世时,他身边总是热络;离世后,怀念声也喧闹。他的智巧与聪敏来自旧社会的文化商人,身上有八九十年代最好的灵活与调和、决断与诡计。现在,他把那个时代带走了。

爆款制造者

按今天的时兴说法,沈昌文是一个有“用户视角、IP意识、产品思维”的出版人。总能在适时的阶段,推出人们精神上最渴求的文化“爆款”。

1984 年,沈昌文做过一本“化腐朽为神奇”的俄文畅销书《情爱论》。《情爱论》印数120万册,用北京三联书店前总经理董秀玉的话说,“都卖疯掉了。”复旦大学中文系学生几乎人手一册,就连远在新疆的书店也卖脱销了。

之所以说“化腐朽为神奇”,在于这本书资质平平、稍嫌乏味,当年的年轻读者、后来的学者周国平、李永平都没看上眼,主要仰仗沈昌文眼光精准而运作成“爆款”。上世纪80年代,大众阅读和精英阅读没有明显分界,学术读物也能令大众趋之若鹜。《情爱论》虽然没在学界掀起过水花,但这个荷尔蒙暗涌的选题恰逢其时,填补了国内情爱主题出版的真空地带。

1982年,初次发现《情爱论》的外文书时,沈昌文有点小激动。保加利亚人基·瓦西列夫讲述了马克思、恩格斯的性观念,认为“马克思从来没有否定过肉欲,因为肉欲是爱情的唯物主义基础”。沈昌文年轻时读过俄文夜校,50年代已经开始翻译俄文著作。他在列宁的书中留意到著名女革命家柯伦泰的情爱观,她认为,性的问题,在所有妇女问题之中最为重要。由此开始,沈昌文对马克思主义理论中关于妇女和爱情的论述兴致勃勃。

沈昌文知道,得把肉欲拿到台面上来谈。在80年代抛出这个话题,正好击中中国人的心坎。非但如此,谈论情爱还得不庸俗,具备理性的高度。这也贴合当时大众的阅读心理:较少出于娱乐的目的,更渴求文化和思想上的启蒙。

文化商人的“滑头”之处,在沈昌文对书名的斟酌上体现出来。他把干巴巴的原题《论爱情》,改成了意味绵长而文雅的《情爱论》。沈昌文对此颇为得意,他喜欢在“学术的幌子”之下介绍新观念。编书编杂志时,他常耍一个花招:提供有关的材料,引起读者的种种想象,由此产生非看不可的念想。

除了得意之作《情爱论》一炮而红,不少80年代的畅销书都是沈昌文的“IP”。未来学家阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)的《第三次浪潮》是一例。在与英籍华裔女作家韩素音的饭局上,沈昌文得知了这本1980年出版即在美国反响强烈的畅销书,又动了念头。

《第三次浪潮》对于那个年代的中国人来说实在新潮。托夫勒描绘的未来,就像天方夜谭:电子邮件、网络聊天即将普及,核心家庭即将瓦解,在家工作成为可能,信息社会即将到来……这些预言已是我们今天的生活,但在当时闻所未闻。

《第三次浪潮》最初只在《读书》上连载,做了一定的删减,1984年公开发行,如同火山迸发。“文革”之后的中国人第一次知道“地球村”,目睹西方国家步入“后工业社会”的样态,也触发了对新技术革命的畅想。

沈昌文爱做外文书。改革开放之初,外文书毕竟是了解海外社会科学新思潮的重要路径。何况他也有资源,在人民出版社做“皮书”的翻译出版时累积了不少经验。他有一套操作方法:从解放前上海(此后还有台湾)已经主持翻译的出版社书目中寻宝。“这些书又解放思想,又看得懂”,是一笔很大的财富。其中,荷兰裔美国作家房龙的《宽容》(1925年)就是他发掘的另一本畅销书。

《宽容》是一本宗教历史类普及读物。起初,沈昌文没料到能够畅销。《宽容》一下子印了五六十万册,推出后轰动出版界。这本书所持的人文主义立场,恰好契合了彼时中国人置身历史转折点的心态:从历史源头反思人类对异己的恐惧。

沈昌文选择的翻译书目,有助力时代思潮转向的心愿,且删减得当,没惹出过什么麻烦。随后,奥地利作家斯蒂芬·茨威格的《异端的权利》《人类群星闪耀时》《一个政治家的肖像》和《昨日的世界》陆续出版。他又把“脑筋动到外国驻华使馆等单位身上”,由此推出了美国文库(10种)、美国文化丛书(27种)、德国文化丛书(12种)和日本文化丛书(6种)等。中国人对海外世界的想象,一下子打开了。

沈昌文推出的国内新书也影响深远,比如杨绛的《洗澡》《干校六记》《我们仨》《将饮茶》,巴金的《随想录》,董鼎山的《西窗漫记》,郁风编的《郁达夫海外文集》,以及夏衍、胡风等一批作家的杂文集等。至于他策划出版的蔡志忠漫画、金庸小说风靡一时,则是后话了。

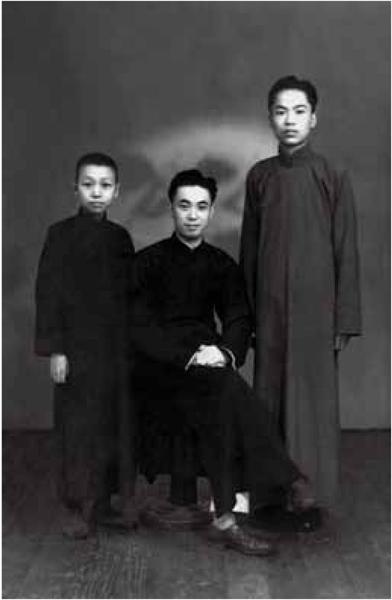

1945年,沈昌文与师兄孔宪祥、师弟张德仁合影

沈昌文年轻时

有办法的文化商人

做得来畅销书,得益于沈昌文眼光敏锐,关键还在于,他的路子比一般人广。

一来,他的段位承上启下,聚拢了民国老人与改革开放后新一代学人的文化资源;二来,他行事分寸感极强,举重若轻,从上峰到下游都拿捏得当。

祖籍宁波,成长在上海,成就在北京,地域赋予了沈昌文行事派头的底色。民国时期的小职员,建国后的编辑,从底层摸爬滚打一路打拼上来,也从行将终结的旧世界里,继承来一些传统的生存智慧。

14 岁时,沈昌文在上海金银首饰店当学徒,深谙人至“贱”则无敌的道理。离银楼不远处,他常去邹韬奋在上海创办的生活书店买书——这就是后来生活·读书·新知三联书店的前身。他还在上海一所夜校学习过无线电收发报,最后的学历是上海民治新闻专科学校采访系二年级肄业。

作为一个“自学成才”的进步工人,沈昌文想考三聯书店,未果。于是取便宜灵活之法门,伪造大学学历、假扮《学习报》记者,最终考取北京的人民出版社。沈昌文与三联缘分不浅。名义上,他是在人民出版社,但后来做事出书,实际上都是以三联书店的名义了。

1951年,沈昌文初入京城,从校对员做起,业余自学俄语。到了1954年,翻译文章又出书,总算春风得意,在总编辑办公室里做起了社领导秘书。他曾服务的领导王子野、曾彦修、陈原等,“是共产党的出版界里边最有学问的人。”

从1954年到1960年,沈昌文回忆与“高人”共事的那六年,耳濡目染,是他出版学徒生涯中收获最多的一段,他称之为“研究生阶段”。那段时间,沈昌文几乎把出版社资料室的书翻了个遍。

在单位,这位小沈处事灵活,有时甚至灵活得过了头。这种做派,被大家戏称为“沈昌文现象”。后来,人民出版社原总编辑张惠卿对媒体回忆,“沈昌文很聪明,做事很有办法,别人做不好的事他能做好,别人解决不了的问题他能解决。”

关于这种派头,许纪霖说上海话叫作“晓得看山水”。沈昌文有市民阶层出身的海派文人特有的精明和狡黠,“他将自己放在很低的位置上,别人要伤害他,不太容易,因为你不能打倒一个主动躺在地上的人。”沈昌文以此混世,百试不爽,大智若愚,逢凶化吉。

沈昌文是工人阶级出身,又有“会来事儿”的特质。1960年中苏关系破裂,国内“反修”时,组织翻译体现“帝、修、反”头面人物的反动言论的“灰皮书”“黄皮书”。沈昌文粗通几门外语(实际上也不懂装懂,懂的是一些外语的冠词、前置词),是个人才,于是接了组织翻译政治“灰皮书”的工作。

“上面给我的工作,就是专门找有问题的人翻书,让我这个政治上可靠的人去找。所以我当时认识了很多有问题的人,以后变成大人物了,”沈昌文在接受采访时,曾如此描述他的“原始积累”道路。李慎之、董乐山、冯亦代等“大人物”,都是在那时候认识的,后来在工作上给了他很大帮助。

“他太了解当年那批文化老人了,”出版人俞晓群告诉《南方人物周刊》,“那一批文化老人,具有完整的中国传统文化知识结构,他们的能量在80年代爆发了。”沈昌文的成就也多少附丽于此。

1986年,中央决定恢复三联书店作为独立出版机构,沈昌文成了第一任总经理,带着29个年轻同事,白手起家。在过去的学习中,沈昌文已经历练成出版行业里最“懂行”的玩家,几乎可以调动出版界所有顶尖人物。在一个锐意变革的新世界里,他在文化出版江湖的艺业更是如鱼得水。

“大型服务类杂志”

前几年,沈昌文的弟子俞晓群看《非诚勿扰》,听见主持人孟非说这是一档“大型服务类节目”,灵光一现,一下子想起了沈昌文的办刊理念。沈昌文做出版,也颇有这种服务精神:“编辑是服务学者的,一定永远将我们定位在服务行业。”

作为出版人,沈昌文有一种随叫随到的开放性和服务性。这也是《读书》在“高光十年”塑造的对话氛围。沈昌文时期的《读书》,风格上的自成一派、见解上的驳杂多样受益于此。

《读书》创刊于1979年,十一届三中全会召开的第二年。在这个思想界空前活跃的节点,“一些屡经沧桑的老人想重新办起一个他们创办过的理想的杂志”——沈昌文在《因为无能》一文里如此描述《读书》的诞生。

《读书》每期发行量十几万册,发表过一些引起轰动的文章,比如《读书无禁区》《人的太阳必然升起》,还刊发了吕叔湘、金克木、张中行、舒芜、劳祖德、王蒙、叶秀山、杜维明、甘阳、张汝伦、刘东等大量老中青学者的文字,影响了一批知识分子和青年学生。

对于这本杂志的功德,沈昌文很有自信:“可以不读书,但不可不读《读书》!”那个年代的过来人,假如不是《读书》的读者,都不好意思说自己是读书人。

为什么偏偏是《读书》在那个年代如此成功?沈昌文心里有底。从站稳脚跟到成长发展,《读书》始终有三个特色:专栏文章、海外学人文章和青年学子新论。

“沈公在任时的《读书》,做到了一代人的极致。”《读书》现任编辑卫纯对《南方人物周刊》感慨,这种“极致”是后人不可复制的。一方面,这仰仗一批不可复得的文化老人,“他们既有学识,又有阅历,写起文章来言简意深,言近旨远,文史的含量和气味都是坚固的。今天的人不太可能写出那样的文章了。”另一方面,在于沈昌文在那样一个时间节点,不遗余力介绍海外新潮资源,跟进改革开放之后的新鲜思潮,为《读书》真正打开了局面。

80年代佳作纷呈、新奇怪见迭出,一旦视野打开,便面临一个思想性同学术性的矛盾问题。对此,沈昌文的编辑部再三磨合,大体上达成了一些共识:必须鼓励新见,更要发掘新见,但无论新见旧识,着眼点首先都是能否在思想上促进中国的现代化,而不是其他;其次,《读书》不是学术性杂志,文章可读与否,是它的生命线。它是知识分子的高级休闲刊物,应当可供他们“卧读”,而不是同人的学术杂志。

现在看来,沈昌文真正是有决断力的人,所有的技术性问题——比如可读性,在他看来都能找到解决手段。比如,把“形式决定内容”作为某种意义上的选稿标准。在这一点上,沈昌文是以“文化商人”的身份为荣的:“把形式上的可读放在第一位,是此时此地吸引读者的重要办法。这话给学者们听了当然不以为然,但在我辈文化商人说,则可能是必要的!”

沈昌文与丁聪

沈昌文回忆时说,《读书》退掉过很多著名学者的稿子,“他们的观点很可以,但是文笔实在不行。”

俞晓群觉得,师父沈昌文对于《读书》发稿标准的坚持,表面上是技术,背后则有很强的思想性。“沈公善于使他的想法落地,这是他的高明之处。你别看他表面谦虚随和,实际上个性极强,发起火来也是很厉害的。最终的目的,就是我不择手段,也要对世界产生影响”,俞晓群说。

沈昌文有一句名言,“‘出版江湖很重要的一条就是点到为止,不明说。”他也是写“编者的话”的高手,将自己的美学追求在当中阐发。关于杂文写作,他反对“血流遍地”式的风格,而主张“钝刀子割肉”和“淤血效应”。

《读书》的风格,很大程度上体现了主编风格——“厚积薄发,行而有文”,甚至“不文不发”。沈昌文强调不同作者、不同风格在一本杂志里的聚合。可以说,正是在形式上拒绝老八股、新八股的程式化语言,才能将作者自由运思、各具面貌的个性风格发挥出来。

江晓原还在南京大学天文系念本科时,就开始“粉”这本杂志,家中收藏了《读书》从第一期至今的全套。用江晓原的话说,沈昌文“对文本有美学追求”。这成了《读书》吸粉人的一大关键。

“我当时只是感觉《读书》上的许多文章与其他杂志上的明显不同,《读书》的许多作者学植深厚,还能有一番锦心绣口,所以让我特别爱读。”《读书》有意追求的境界,也给作者们带来荣誉感。在《读书》上发文章,甚至比在《中国社会科学》那样的核心期刊上发文章还令人兴奋。比如学者张鸣,在求学时代,他念兹在兹想在《读书》上发文章,尽管老是发不成。

不过,《读书》的确对年轻人非常友好:向来不以来者名气为先,而更重视文章本身,尤其对年轻作者的写作给予支持和鼓励。沈昌文更是如此。每当有不认识的年轻人来求教,他就直接约到韬奋中心的咖啡馆,说“我架子上有酒,你可以边喝边等我”。至于当年很多喜爱沈公的年轻人,如今不是顶尖学者就是专家了,比如葛剑雄、葛兆光、陈平原、江晓原……

一直以来,《读书》的编辑不多,三五人而已。如今的《读书》也维持了这样规模的配置。编辑部的管理方式是无序的、非程式化的。绝少召开正襟危坐的工作会议,绝少正儿八经地分析、讨论国内外形势。

至于如何做事,沈昌文有句话,“以谈恋爱的方式谈工作。”沈昌文常说的人情味,其实就是聚拢人心。所谓“与其组稿,不如组人”,他有一套“诱敌深入”的工作方法。

沈昌文將之总结成20个字:“吃喝玩乐、谈情说爱、贪污盗窃、出卖情报、坐以待币。”

“吃喝玩乐”是老要请作者吃饭,老要研究如何请才能讨得作者的欢心。“谈情说爱”是编辑跟作者要有感情,要有爱,建立很好的关系。这样,就能从作者身上“贪污盗窃”到他的最新研究成果,挖掘他们的无形资产。看似胡闹,实际上屡试不爽。

学徒的衣钵真传

沈昌文的出版经验,从办刊、出书到餐桌饭局,都有衣钵真传。“思想离不开趣味”的为文之道,在江湖中也大行其道。

在三联书店,沈昌文的衣钵以吴彬、赵丽雅(扬之水)为代表——吴彬后来还在《读书》做过两年主编;在三联书店之外,得其真传的是俞晓群和陆灏公子,江湖人称“南陆北俞”。

“他很多很狡猾的东西我们都学会了,”陆灏曾经透露。不过他又补充,“但可能也就学到了30%。”

1996年,沈昌文在三联书店退休,正好65岁。离开心爱的单位,他有些耿耿于怀,跑去美国跟女儿呆了一年。不过,一个热爱工作的人,一点都法没闲着。

沈昌文从《读书》退下来的时候,自觉是精力、经验最好的时候。需要一番天地去发挥余热。很快,他又重操旧业,同新结识的朋友们搞事情。

他以前在《读书》杂志团结了一大批学者,因而囤积了大量稿件;至于三联书店的图书选题,也多得做不过来。这些被“毙掉”或是多出来的选题,就给了他“桃园三结义”的徒弟俞晓群、陆灏。

俞晓群、陆灏与沈昌文的交往,大多属于“后沈昌文时代”。所谓“桃园三结义”,沈昌文最年长,自然是刘玄德,俞晓群、陆灏则成了关、张二弟。后来,大家比较熟悉的“书趣文丛”“万有文库”与杂志《万象》,都是二人在前面营业,沈昌文在后面支招做起来的。2000 年起,沈昌文又开始与郝明义合作,加入台湾大块文化出版公司。

关于沈昌文是如何“俘获”广大青年才俊的,俞晓群和陆灏的说法颇有细节。

1990年,陆灏第一次到北京。他当时还在《文汇读书周报》当编辑。老沈也是上海出来的,对这个年轻的上海人特别客气,热情介绍《读书》的所有活动和作者给他认识。《读书》杂志的赵丽雅见状不解,问老沈:“这个《文汇读书周报》是我们的竞争对手,你为什么对陆灏这么好?”

左起:吴兴文、刘苏里、沈昌文、钟芳玲、徐淑卿

老沈说:“你知道伐,要消灭一个敌人,最好的办法是把他变成朋友。”后来,陆灏得知“宠爱”背后因由,大为折服,于是“甘于跟着老沈当学徒”。

俞晓群与沈公的交往,用他的话说是“强拉硬拽,磕头作揖,拜沈公为师”。但实际上,俞晓群是沈昌文的第一个广告客户。当年,俞晓群拿着辽宁教育出版社的经费,在《读书》上做过广告。

教育类出版社出版教辅书不愁销路,在所有出版社里是最有钱的。后来,俞晓群也是沈昌文“出卖情报,坐以待币”的“金主”。沈公出情报、布网络,俞晓群则负责报销“吃喝玩乐”的费用。

俞晓群最初在辽宁教育出版社做理科编辑,后来提了副总编辑,学数学出身的他,于是也要开拓文科的选题。当年在辽宁,相当于在“塞外”,就算有出版策划的主意,也不知道该怎么获得一流学者、优质版本以及上级的肯定与背书,来组织建构起一套系列丛书的出版策划。

俞晓群目光如电,一下子抓住了沈昌文这个师父。“抓住了沈老,就相当于抓住了中国半个出版业。”

沈昌文做事分寸感极强,脑袋清醒,这一点令俞晓群暗自佩服了多年,又学不来。沈昌文做出版,都是奔着初心做,也从没出过事,可谓“从心所欲不逾矩”。

关于做事,沈昌文倒有很多小伎俩可以借鉴。在俞晓群看来,这是一种真正的方法。沈昌文传授过一些出版人与学者的谈话技巧:不要说你“应该”怎样,而勇于说“不知道”;要引导学者去讲,装作不懂,又并非真的不懂,而是可以引导深入对话。再者,知识分子往往各执己见,神仙打架。编辑就要做旁观者,就像开咖啡馆的,只负责端茶倒水,不掺和打架。

俞晓群觉得,这还是一种传统文化商人的智慧,“胡适、王云五、张元济都是这种风格。与人聊天,交朋友,在这个过程中来交流文化,塑造自己的文化产品,这不是循规蹈矩,也不是极端商业化的做法。”

沈昌文当年做《读书》,是遵循老前辈对思想性刊物的定调。然而,他本人的兴趣不在思想性,而在趣味性,那种登堂入室的趣味性。13岁在上海做学徒时,是在柜台上看小报长大,后来看到柯灵先生主编的老《万象》,很是心仪。1998年创刊的《万象》杂志,符合沈公的趣味。有时候,《万象》近乎八卦杂志了,是文人的故事会。

《万象》的门面担当和具体执行是陆灏,但老沈在背后使了很多招。当时,几乎每一次校样,沈昌文看后都会有一封信,说各种想法。“有些事情不能变了,因为校样有时间性,但是它的启发性非常大,”陆灏说。

逝去的江湖

沈昌文年近90岁时,依旧生气勃勃,胡说八道。席上围坐,燕语莺声,沈公怡然自若。以至于他在文化江湖上的影響力,仿佛也是吃饭吃出来的。

毛尖向《南方人物周刊》记者分享了一个饭局场面:

“记得有一次陆灏和俞老板吵架,陆灏大概也是气昏了,骂俞晓群昏君。大家都尴尬。沈公不慌不忙举重若轻,一句话消了俞老板的气:至少陆灏承认你是君嘛。”

“他那种可以把自己放得很低但又游刃有余的能力,绝对少林寺的灰衣僧,只不过他是高分贝。他待人接物,各种周旋,每个人都被他拿捏了七寸,把年轻的飘得以为自己马上要拿诺贝尔,把年纪大的哄成青春焕发。他像一个转换器,把各种人调适到他要的状态。反正,一桌吃饭,温度八十,全拜他所赐,”毛尖说。

用俞晓群的话说,沈昌文的影响力是从下至上的。以至于在世时,他身边总是热络;离世后,怀念声也喧闹。文化出版界的布局今天已经改变,又受到新媒介环境的冲击。尽管当年《读书》的精神传承依然在,但那些附丽于时代性的辉煌不可复制了。

“今天我们总以粉丝多寡来讲文化影响力。那么很多网红中的小人物,恐怕影响力都超过了沈公,但很多东西没法替代。”江晓原的想法代表了很多人的心声。

沈昌文继承了旧社会文化商人的智巧与聪敏,又有上世纪八九十年代最好的灵活、决断与调和。毛尖说,“他身上体现出80年代最好时候的气息。这个跟沈公有关系也罢没关系也罢,至少有那么一段时间,学术共同体的概念是明亮的。在他周围,确实集合了三教九流五湖四海。”现在,他把那个时代带走了。

(参考资料:沈昌文《也无风雨也无晴》《阁楼人语》,脉望编《八八沈公》,雨驿整理《沈公昌文 何止于米,相期以茶》,曾梦龙《1980 年始,沈昌文和他解放中国人思想的上百本书 | 畅销书让我们看到了什么样的中国》,曾焱《沈昌文,在读书饥渴时代出版<情爱论>的人去世了》,宋春丹《50年代就因“沈昌文现象”被批,他学到了出版江湖的生存智慧》)