赣江上游潋水流域径流变化特征及其驱动力分析

2021-03-13党伟

党 伟

(东莞市水利勘测设计院有限公司江西赣南分公司,江西 南昌 330000)

0 引言

全球气候变化和人类活动驱动的土地利用和植被覆被变化(LUCC)是影响流域径流变化的两大主要因素[1,2]。气候变化显著影响区域的水循环过程,导致全球许多地区极端降水事件频发,使得区域的水资源分布更加不均,增加了旱涝灾害的发生[3]。此外剧烈的人类活动,如水利工程的修建以及水土保持工程等都对流域的径流有重要的影响。通过水利工程拦蓄作用,增加水面面积来增加蒸发量进而影响流域的径流量;而水土保持措施则主要通过改变下垫面条件影响流域的产汇流过程来影响流域的径流量。

前人关于气候变化和人类活动对流域径流量的影响开展了大量的研究。受区域气候特征和人类活动程度的共同影响,不同区域得到的结果也不尽相同。大多数在黄土高原的研究结果表明该区域流域径流量主要受人类活动的影响,而受气候变化的影响较小[4~6];而在南方红壤区的研究结果表明该区域流域径流的变化主要受气候变化的影响,而受人类活动的影响较小[7,8]。此外,在同一区域不同的流域尺度下研究结果也存在一定的差异。在黄土高原地区,Li等[9]在黑河流域研究结果表明,流域径流的变化主要受气候变化的影响,贡献率达95.8%;而陈玫君等[5]在北洛河流域的研究结果表明,流域径流的变化主要受人类活动的影响,而受气候变化的影响较小。在南方红壤区,刘士余等[10]在彭冲涧小流域的研究结果表明:虽然降水对流域的径流影响较大(67.5%),但人类活动的影响也不容忽略(32.5%);而李琬欣等[11]在西南地区孙水河的研究结果表明,流域径流的变化主要受人类活动的影响,但在不同的阶段其影响程度存在一定的差异。因此,在不同的区域、流域尺度和阶段,流域径流的影响因素可能存在一定的差异。

赣江是鄱阳湖水系最大的支流,流域面积约占鄱阳湖流域面积的51%[12],赣江径流变化对鄱阳湖径流量等水文特性具有重要的影响。近年来针对赣江流域径流变化及其影响因素进行了大量的研究,但以往的研究主要集中在大中尺度的流域上,而对小尺度流域内径流的研究较少。赣江上游作为该流域乃至江西省水土流失最严重的地区之一,刘惠英和白桦[8]的研究结果表明赣江上游章水流域的径流量占整个赣江流域的径流量的44.6%,因此赣江上游流域径流变化对赣江流域乃至鄱阳湖流域的生态环境具有重要的影响。但其所研究的章水流域上修建了大量的大型蓄水型水库,大量蓄水型水库的蓄水作用会显著减小流域的径流量,导致研究结果可能极大的低估水土保持工程措施和植被措施等人类活动对流域径流的影响。基于此,本文选取赣江上游的典型流域-潋水流域(赣江一级支流,不受蓄水型水库的影响)为研究对象,通过对潋水流域径流变化特征及其驱动因素的分析,以期明确赣江上游流域径流变化规律及其影响因素,为该地区流域水土保持效益评价和治理措施的选择提供重要的理论和实践依据。

1 流域简介

潋水流域位于江西省赣州市兴国县东北部(115°30'50″~115°52'12″E,26°18'04″~26°36'48″N),面积约为579km2。地貌为低山丘陵地貌,表现为东北高西南低,海拔200~1 200m之间;气候为中亚热带湿润季风气候,多年平均气温为18.6℃,多年平均降水量约为1 620mm(1967~2016),且年内分配不均,降水主要集中在3~8月,多以暴雨形式出现。流域内土壤主要以花岗岩残坡积物和第四纪近代河流冲积物形成的水稻土和棕红壤为主;植被以阔叶林(木禾、槠栲等)、针叶林(马尾松、杉木等)和果树(脐橙)为主。由于历史原因,潋水流域曾是南方红壤区水土流失最为严重的地区之一。20世纪80年代后,随着“国家水土保持重点建设工程”和“退耕还林还草工程”等一系列水土保持工程措施的实施,流域内严重的水土流失现状得到了明显的改善。

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

潋水流域控制水文站东村水文站1980~2010年的实测降水和径流数据来源于江西省赣州市水文局。而杨文利等[13]在潋水流域的研究结果表明,流域内降水虽存在一定的空间变异,但变异较小,流域内不同雨量站的月降水数据基本一致,相差不大,因此我们认为东村水文站的降水量基本能够反映整个流域的降水量。

2.2 研究方法

2.2.1 累积距平法

累积距平法主要用于反映水文要素在时间序列上的变化趋势及突变点,如果累积距平线在时间系列上由增加趋势转变为减小趋势,则可认为转折点即为水文要素的突变点[5],而刘惠英和白桦[8]采用Pettitt检验法得到的水文要素的突变点与累积距平法得到的水文要素的突变点也一致。此外,水文要素在某一时间段内的累积距平值的大小也可以反映流域降水量和径流量的阶段性大小。以降水量为例,如果流域降水量累积距平值在某一时间段内均大于零,则可认为该时间段内流域处于一个丰水期,相反则为枯水期。其具体计算方法参照文献[14]。

2.2.2 双累积曲线法

双累积曲线法主要用于定量分析气候变化和人类活动对水文要素(降水量和径流量等)变化的贡献率。主要是通过在同一时间序列对不同的水文要素进行累加,得到双累积曲线,通过曲线斜率的改变得到突变点,然后根据突变点两侧的斜率来计算气候变化和人类活动对水文要素变化的贡献率,具体计算方法见参考文献[5,8]。

3 结果与分析

3.1 流域降水量、径流量年内分布特征

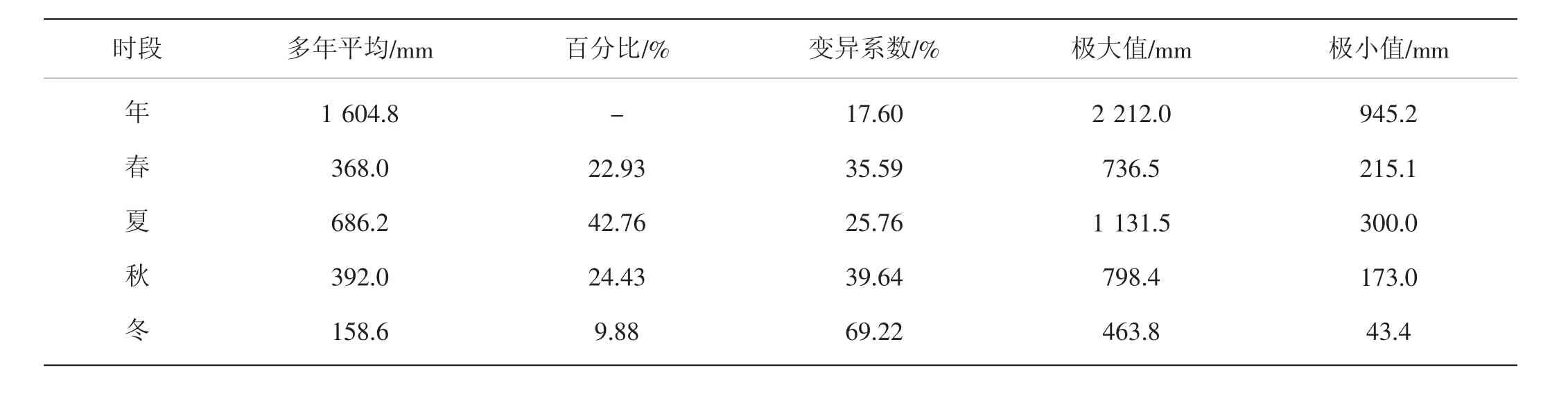

潋水流域降水在年内的分布呈单峰型,主要集中在3~8月,约占全年降水量的72.43%。其中6月份的多年平均降水量最大为248.0mm,达全年降水量的15.45%;而12月份的多年平均降水量最小为37.0 mm,仅占全年降水量的2.30%(见图1、表1)。从四季的分布来看,夏季的降水量最大为686.2mm,约占年降水量的42.76%;而冬季的降水量最小为158.6mm,仅占年降水量的9.88%,夏季降水量是冬季的4.3倍。此外夏季降水量的变异系数(25.76%)远远小于冬季降水量的变异系数(69.22%),这主要是因为南方红壤区夏季降雨雨型较为一致,以集中的短时大暴雨为主,而冬季降雨雨型变化较大,大小分布不均。

图1 潋水流域1980~2010年降水量和径流量年内分布特征

表1 潋水流域1980~2010年年降水量统计特征

径流的年内分布与降水的年内分布一致,也呈单峰型,主要集中在3~8月,约占全年径流量的75.93%。其中6月份的多年平均径流量最大为1.24×108m3,约占全年径流量的18.92%;而12月份的径流量最小为0.17×108m3,仅占全年径流量的 2.55%(见图 1、表 2)。从四季的分布来看,夏季的径流量最大为3.15×108m3,约占年径流量的48.23%;而冬季的降水量最小为0.66×108m3,仅占年降水量的10.14%,夏季径流量是冬季径的4.8倍。此外夏季径流量的变异系数(36.53%)也远远小于冬季径流量的变异系数(74.01%),这与降水的季节分布密切相关。

表2 潋水流域1980~2010年年径流量统计特征

3.2 流域降水量、径流量年际变化特征

潋水流域1980~2010年平均降水量为1 604.8mm,变异系数为17.60%,属中等程度变异。但不同年际间降水量差异较大,2002年的降水量最大为2 212.0mm,而1986年的降水量最小仅为945.2mm,降水量年际间的极值比为2.34(见表1)。M-K趋势分析的结果表明,总体上1980~2010年流域降水量随时间呈不显著的波动增加(Z=0.06且<1.96)趋势(见图 3),平均增加量为1.939mm/a(见图2)。流域1980~2010年平均径流量为6.53×108m3,变异系数为31.89%,也表现为中等程度变异。与降水量一致,径流量在不同年际间差异也较大,最大值出现在2002年为10.52×104m3,最小值出现在1986年为3.07×104m3,极值比为3.43倍。而M-K趋势分析的结果表明,径流量年际间的变化规律与降水量相反,径流量随时间呈不显著的波动减小(Z=-0.42且<1.96)的趋势(见图3),平均减小量为0.008×104m3/a(见图 2)。

图2 潋水流域1980~2010年降水量和径流量年际变化特征

图3 潋水流域年降水量和年径流量的M-K趋势检验结果

虽然整体上流域的降水量呈微弱波动的增加趋势,但是径流量呈波动的减小趋势,这可能是由于“国家水土保持重点建设工程”和“退耕还林还草工程”等一系列水土保持工程措施实施,如工程措施竹节水平沟和水平阶等的实施有利于增加降水的入渗,进而减小产流量;此外,植被恢复使得流域内植被的冠层和枯落物盖度以及植被群落的生物多样性等显著增大,改善了土壤结构,增加了土壤的涵养水源能力,进而减小了地表径流的产生。

潋水流域不同年代降水量和径流量的统计特征值如表3所示。流域平均降水量和径流量在20世纪90年代(1991~2000年)均表现为最大,分别为1 685.5mm和7.2×108m3;而在 20世纪 80年代(1980~1990年)均最小,分别为1 532.8mm和6.2×108m3,分别减小了9.06%和13.89%。这表明不同的年代间降水量和径流量也存在一定的差异,主要是因为降水和径流在时间尺度上存在一定的周期性丰枯交替变化[14]。

表3 潋水流域不同年代降水量和径流量的分布特征

3.3 流域降水量、径流量突变分析

对潋水流域年降水量和径流量进行累积距平分析,结果表明降水量和径流量均在1984、1991和2002年发生突变,其中在1980~1984年和1991~2002年这两个时间段内,降水量和径流量的累积距平线整体呈上升趋势(见图4(a)),表明这两个时间段内降水量和径流量均在增加;而在1985~1990年和2003~2010年这两个时间段内,降水量和径流量的累积距平线整体上呈下降的趋势(见图4(b)),表明这两个时间段内降水量和径流量均在降低。而潋水流域降水量和径流量的累积距平值在1980~1985年和1997~2010年基本大于0(见图4),表明该时段内流域的降水和径流相对较多;而在1986~1996年的累积距平值小于0(见图4),表明该时段内流域的降水和径流相对缺乏。以上结果表明在过去30年,潋水流域经历了丰水-枯水-丰水的循环交替过程。

图4 潋水流域1980~2010年年降水量和年径流量累积距平

3.4 流域径流量变化驱动力分析

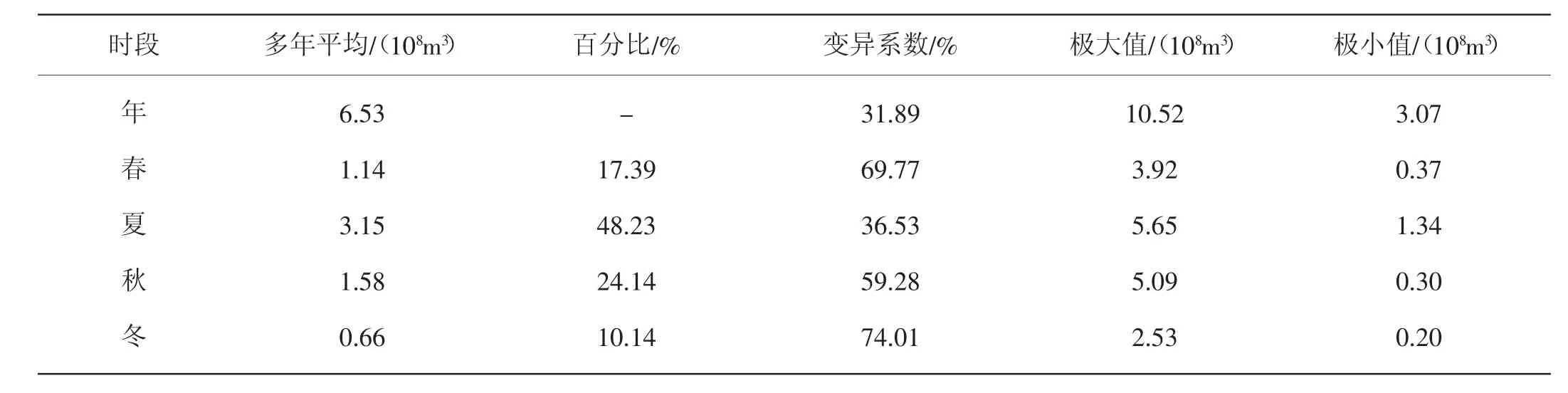

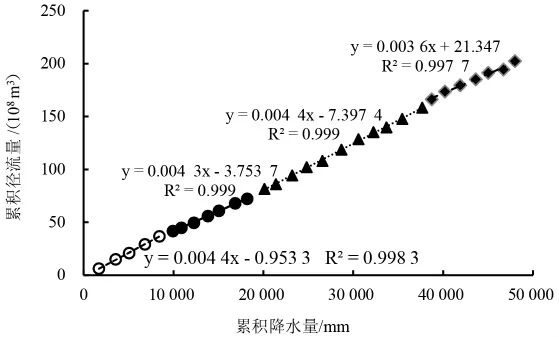

采用双累积曲线法,通过建立流域年降水量和年径流量的双累积曲线,分析流域径流量变化的驱动因素及其贡献率。根据流域降水量和径流量累积距平分析的结果,潋水流域在1980~2010年的降水量和径流量均在1984、1991和2002年发生了突变,因此我们研究区间划分为 1980~1984年、1985~1991 年、1992~2002年和2003~2010年4个时间段,各时段内累积降水量和径流量的拟合方程和相关系数如图5所示。流域径流量的变化主要是由气候(降水)变化和人类活动引起的,潋水流域在1983年以前受人类活动(水土保持措施)的影响较少,径流量的变化主要是由降水量决定;自1983后,该流域被确定为全国八片水土保持重点治理区和鄱阳湖流域水土保持重点治理区后,实施了大量的水土保持植被和工程措施,流域径流量的变化由降水和人类活动共同影响。因此,我们以1980~1984年为基准,来定量不同时段气候(降水)和人类活动对流域径流量变化的贡献率。

图5 潋水流域1980~2010年年降水和年径流双累积曲线

结果表明与基准期相比,1985~1991年流域的年径流量减小了2.32×104m3·a-1,其中降水和人类活动对径流量减小的贡献率分别占58.86%和41.14%。而1992~2002年流域年径流量却增加了 0.47×104m3·a-1,其中降水和人类活动对径流量增加的贡献率分别占70.44%和29.56%。2003~2010年流域的年径流量减小了1.87×104m3·a-1,降水和人类活动对径流量减小的贡献率分别占45.16%和54.84%(见表4)。

表4 潋水流域降水和人类活动对径流量变化的贡献率分析

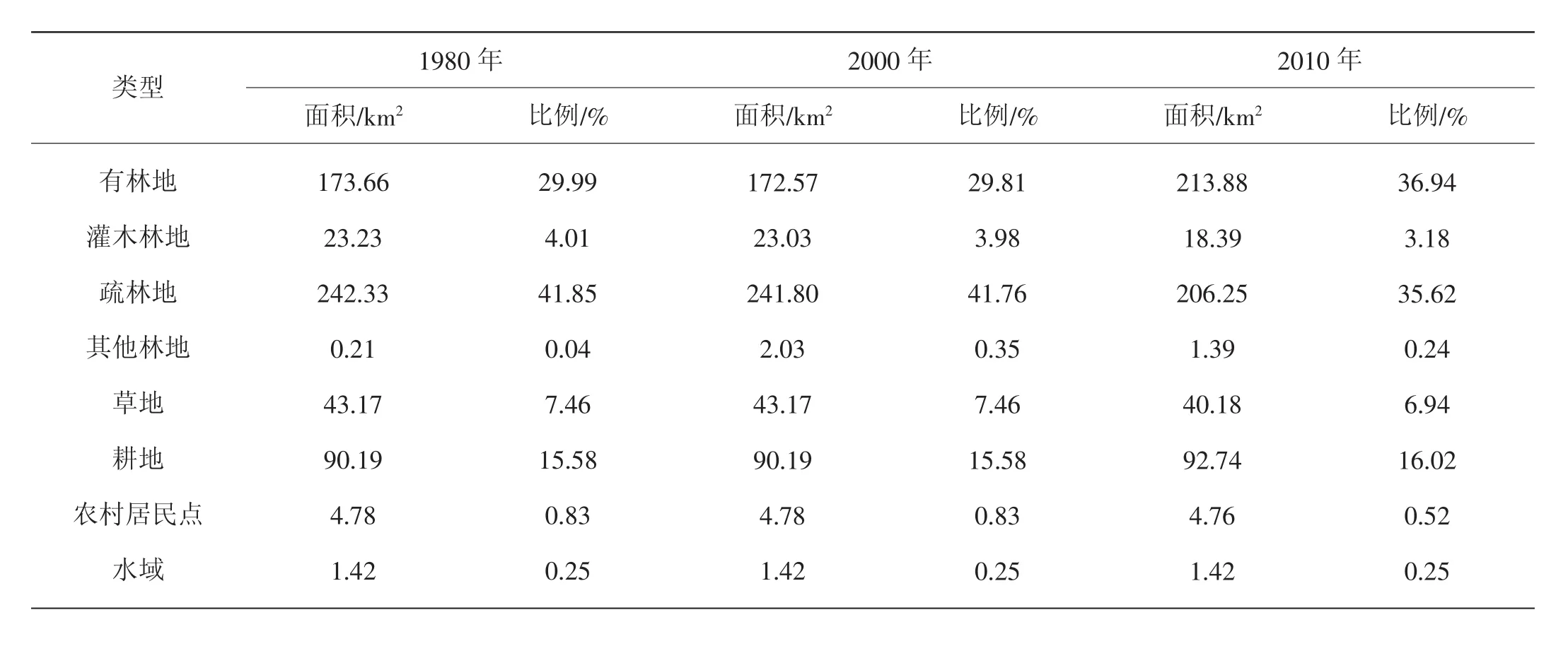

流域径流量的变化受自然因素(降水)和人类活动(水土保持措施和水利工程)的共同影响。如前所述,受水土保持措施的影响,虽然流域降水量呈微弱增加的趋势,而径流量总体呈减小的趋势,但在不同阶段其主要影响因素也存在一定的差异。以1980~1984年为基准,1985~1991 年的径流量减小了 2.32×104m3·a-1,其减小主要受降水的影响较大,虽然水土保持措施如谷坊和水平沟等对径流的削减有一定的效果,但减流效果不明显。而1992~2002年,径流的增大主要受降水的影响,且较1985~1991年降水的贡献进一步增大,而该段时间内流域内土地利用类型及其所占的比例并没有发生较大的变化(见表5)。其原因可能是土壤侵蚀导致谷坊和水平沟等水土保持措施被泥沙淤积,其对径流的削减作用较小,因此该时期降水的作用较1985~1991年增大。通过查阅相关资料得出,“国家水土保持重点建设工程”和“退耕还林还草工程”等重大生态工程实施以来,兴国县潋水流域共实施了坡面水系工程35km(控制面积达14.85km2),塘坝和谷坊等蓄水工程927个,竹节水平沟 3 430.6km[14,15]。此外,2002 年流域上游修建了一个小型的水电站,水电站仅用作发电,对流域径流的变化的影响可以忽略不计。2003~2010年降水对径流的影响较人类活动小,这与土地利用的变化密切相关。由表5可知,虽然灌木林地和疏林地的面积有所减小,但有林地的面积由29.99%增加到了36.94%,表明植被质量有了明显的改善,使得植被冠层和枯落物层的截留作用以及枯落物层的拦蓄作用明显改善,增加了土壤的入渗量,延缓了径流的汇流时间,进而达到了有效防洪减灾的作用。这结果与涂安国等[16]在赣江流域的研究结果相同。

表5 潋水流域不同时期各土地利用类型所占的比例

总体而言,该流域径流量的增加或减小的变化规律与降水量的变化一致,但径流的变化受降水和人类活动的共同影响,且在不同阶段其主要影响因素存在一定的差异。在流域水土流失治理初期(1985~2002年),径流的变化主要受降水的影响,而治理后期(2002~2010年),由于植被质量得到了有效的改善,流域径流变化受植被的影响越来越大。

4 结 论

本文根据潋水流域近30年(1980~2010)的逐月、逐年降水和径流数据,采用线性趋势法、累计距平法和双累积曲线法系统分析了该流域降水量和径流量的年内、年际分布特征和变化规律以及气候变化和人类活动对径流量变化的影响程度,得到以下主要结论:

(1)潋水流域降水量和径流量年内分配呈单峰型,主要集中在3~8月,分别占年降水总量和径流总量的72.43%和75.93%。

(2)潋水流域降水量在年际间呈不显著的增大趋势,而径流量呈不显著的减小趋势,主要是因为水土流失治理工程的实施使得流域植被质量得到了有效的提高,涵养水源能力得到了提升,进而减小了流域的径流量。

(3)流域径流量受自然因素(降水)和人类活动(水土保持措施)的共同影响,降水的影响由59.05%下降到45.45%,而人类活动的影响由40.95%增加到了54.55%,表明人类活动对流域径流的影响越来越大。但本文仅在总体上定量了人类活动对流域径流变化的贡献率,对各项人类活动的贡献率仍不清楚,因此今后应进一步定量出各项人类活动对流域径流变化的贡献率并得出流域径流变化的主要影响因素。