安徽省各地区文化产业与旅游产业融合发展研究

2021-03-11程质彬

程 质 彬

(安徽商贸职业技术学院 工商管理系,安徽 芜湖 241002)

1 研究背景

所谓文化产业,从产品的角度讲,就是“为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动,以及与这些活动有关联的活动的集合”[1]。而旅游产业的产业地位饱受争议,因其并非由传统意义上的同类企业构成,且产业中多数企业和部门都有自己的产业归属。部分学者从市场相同这一特点出发对旅游产业进行定义,如李天元将其界定为“为旅游者旅游活动提供产品和服务的经济性产业”[2]。

产业融合是产业之间相互交叉、相互渗透,逐渐形成新业态的过程[3]。旅游产业的定义决定了旅游产业边界的模糊性,为旅游产业和其他产业融合发展奠定了基础,这也是近年来我国旅游业实施“旅游+”战略的理论依据。旅游产业与文化产业融合,既有可行性,又有必要性。文化产业可以增加旅游产业的内涵,提高旅游产业的吸引力;旅游产业可以提高文化产业的市场影响力,成为文化产品走向市场的重要载体。

2018年4月文化与旅游部成立,随后各地文化与旅游部门陆续成立。各级文化与旅游主管部门的成立,为文化产业和旅游产业的融合扫清了障碍、创造了良好的外部环境,必将进一步推动文化产业与旅游产业的深度融合。在此背景之下,关于文化产业与旅游产业融合发展的研究逐渐成为热点。

安徽省文化资源和旅游资源丰富。以徽商为标志的经商文化、以徽派建筑为主的建筑文化、以徽菜为主的饮食文化、以黄梅戏为主的戏剧文化、以桐城文派为代表的文学流派等都具有一定的知名度。全省拥有A级景区超过600处,其中5A级景区11处,世界遗产4处,黄山、西递宏村、九华山等景区蜚声海内外。近年来,安徽省提出“旅游强省、文化强省”战略,将旅游产业、文化产业纳入支柱产业范畴,加大政策支持力度,两大产业发展迅速。2017年安徽省文化产业增值超过1000亿元,排名中部第一。2018年安徽省实现旅游总收入7241亿元,居全国第13位。新形势下,促进文化产业与旅游产业融合发展,提高两大产业发展质量,助力两大产业转型升级已成为当务之急。由于数据的滞后性,本研究以2017年安徽省16个地级市相关数据为基础,系统分析安徽省各地区文旅两大产业融合状况,并提出合理化建议,以提高安徽省文旅融合水平,研究结果具有一定的实践意义。

2 文献综述

通过中国知网搜索可知,进入新世纪以后,文化产业与旅游产业融合发展研究逐渐进入研究视野,发文数量不断增多,近两三年来成为研究热点。梳理现有文献发现,学者们多从融合机理、路径、模式、问题与对策、融合度五个方面展开研究。在融合机理方面,刘淑娟认为两大产业的高度关联性和边界模糊性是文旅融合的前提,人们闲暇时间的增多和对产品高品质的追求是文旅融合的外生动力[4];罗赟敏认为旅游产业扩展了文化产业,文化产业提升了旅游产业,构成了二者融合的机理[5]。在融合路径方面,赵爱婷,等基于产业融合理论,提出了兰州市文化产业与旅游产业融合的三条路径,即资源融合、产品融合、运营融合[6];陶丽萍,等从旅游产业链出发,主张通过资源共享、技术渗透、市场共拓、产品功能互补达到文化产业和旅游产业的融合[7]。在融合模式方面,史伟在分析桂林市龙舟文化旅游开发可行性的基础上,提出了桂林市龙舟文化与旅游产业融合的主要模式,即渗透融合模式、重组融合模式和延伸融合模式[8];张俊英通过实地调查和SPSS分析,得出民族地区文化产业与旅游产业融合发展的合理模式——“民众自觉、企业主导”[9]。在融合问题与对策方面,文献较多,多结合具体区域进行针对性研究,研究结果具有一定的指导意义。敖久丽,等以承德为例,指出承德市文旅融合存在管理体制分散、缺乏顶层设计、产品深度不够、缺乏智力支撑等问题,最后提出了整合管理体制、加强顶层设计、深挖产品内涵、培养和引进人才的对策[10];刘际平结合河南省文化产业和旅游产业发展实际,提出了发挥资源优势、编制发展规划、强化营销宣传的发展策略[11]。在融合度方面,以定量研究为主,多通过建立模型和指标体系、运用相关数据来进行融合效果研究,常用的方法有投入产出法、灰色关联度法和耦合协调模型。古冰基于投入产出法和ANN模型,利用1995-2012年相关数据,分析了我国文旅产业融合度[12];李园采用灰色关联度法,通过建立指标体系,利用海南2006-2014年数据,分析了文旅两大产业各指标之间的联系程度[13];赵爱华[14]、贺小荣等[15]、罗芳,等[16]运用耦合协调度模型,利用相关年份数据,研究了相关区域文旅融合度问题,并提出了融合对策。

总体来看,目前关于文化产业与旅游产业融合发展的研究已经具备一定基础,取得较大进展,研究焦点集中在基础理论研究和应用研究两个方面。遗憾的是,在基础理论研究方面,缺乏代表性系统研究,多是人云亦云;在应用研究方面,重宏观,轻微观。同时研究主要以定性研究居多,研究视角较为单一。关于安徽省文旅融合的研究成果较少,在中国知网通过多种方法检索,仅能找到10篇相关文献,多以定性研究为主,以宏观研究居多。本研究以安徽省16地级市为对象,利用2017年相关数据,定量研究省内各地区文旅融合状况,丰富了安徽省文旅融合研究,研究成果具有一定的理论意义。

3 研究设计

3.1 研究方法

3.1.1 耦合协调度模型

耦合原是物理学中的概念,具体是指多个系统之间相互作用以至协调融合的现象[1],常被学者们用来定量研究系统与系统之间的相互关系。借用物理学中的容量耦合系数模型,得到文化产业与旅游产业耦合协调度模型:

(1)

T=αu1+βu2

(2)

(3)

式中,u1、u2分别为文化产业和旅游产业发展水平评价值;C为文化产业与旅游产业耦合度;T为综合协调指数,参考学者们的研究成果[17][18],α、β各取0.5;D为两大产业耦合协调度。为对耦合协调度进行合理评价,参考翁钢民、李凌雁对耦合协调度等级的划分标准[19],对耦合协调度等级划分如表1所示。

表1 文化产业与旅游产业耦合协调度等级划分标准

3.1.2 产业发展水平评价模型

(1)数据的标准化处理。假设xij为系统中第i个地区的第j项指标,xmax为该项指标的最大值,xmin为该项指标的最小值。为避免熵值计算过程中出现无意义情况,参考前人研究成果[18][20],统一加0.01进行非负化处理,具体计算方法如下:

(4)

(2)确定指标权重。指标权重用熵值法求得,具体方法如下:

(5)

(6)

αj=1-hj

(7)

(8)

上式中,sij为第i个地区的第j项指标比重,hj、αj、wj分别为第j项指标的熵值、差异系数、权重,m为地区数,n为指标个数。

(3)建立综合评价模型。设ui为第i个地区文化产业、旅游产业的发展水平,计算公式为:

(9)

3.2 指标体系的构建

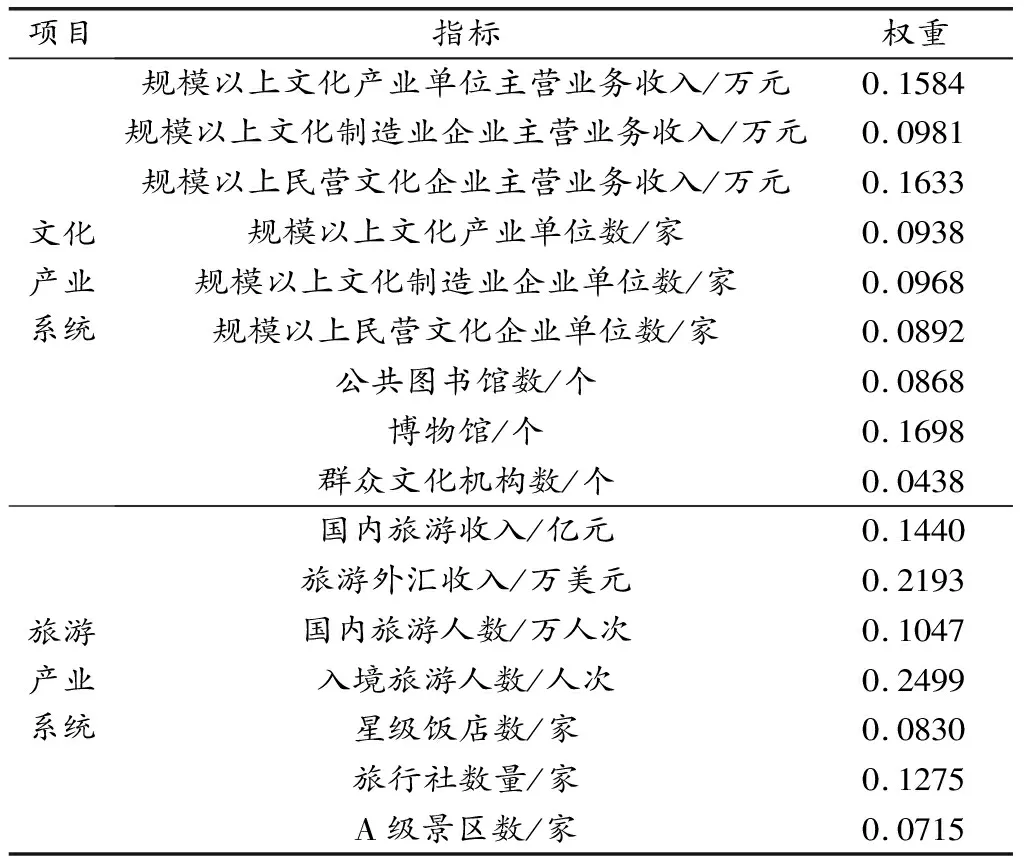

指标体系的构建分为三步:首先,利用频数分析法,参考学者们的研究成果[3][19][21],挑选出频数较高的指标;其次,根据安徽省文化产业和旅游产业发展实际以及数据的可获得性,对挑选出的指标体系进行调整;最后,通过德尔菲法对指标体系进行完善。具体指标体系如表2所示,指标权重用前述熵值法求得。

表2 安徽省各地区文化产业与旅游产业综合评价指标

3.3 数据来源

由于数据的滞后性,本研究利用2017年安徽省各地文化产业与旅游产业相关数据展开研究,数据来源于《安徽文化统计年鉴2018》《各地级市统计年鉴2018》以及2017年各地级市国民经济和社会发展统计公报,该数据来源真实可靠,保证了研究结果的严肃性。

4 研究分析

4.1 安徽省各地区文化产业发展分析

根据公式(4)—(9),利用安徽省各地级市文化产业相关指标数据,对2017年安徽省各地级市文化产业发展水平进行测算,计算结果如图1所示。

图1 2017年安徽省各地区文化产业发展水平

从图1可知:(1)除合肥市以外,安徽省其他地区文化产业发展水平均较低,全部低于0.4,淮北、铜陵、池州、亳州4市文化产业发展水平低于0.1;(2)全省各地区文化产业发展水平差异明显。排名第1的合肥市文化产业发展水平是排名最后的淮北市的约33.5倍,全省有10个市文化产业发展水平低于全省平均值,全省各地区文化产业发展水平极差为0.8267,标准差为0.2025,差异明显;(3)从区域差异来看,皖中文化产业发展水平最高,其次是皖南,最后是皖北。皖中地区,合肥市一枝独秀,滁州市排名全省第3,安庆市紧随其后,六安市与前三市差距较大;皖南地区,芜湖市、黄山市文化产业发展水平较好,接着是宣城市和马鞍山市,最差的是池州市;皖北地区,阜阳市文化产业发展水平最高,位居全省第2,宿州市和蚌埠市旗鼓相当,其他三市文化产业发展水平低。

4.2 安徽省各地区旅游产业发展分析

根据公式(4)—(9),利用安徽省各地级市旅游产业相关指标数据,对2017年安徽省各地级市旅游产业发展水平进行测算,计算结果如图2所示。

图2 安徽省各地区2017年旅游产业发展水平

从图2可知:(1)安徽省2017年旅游产业发展水平出现黄山市、合肥市、池州市3个峰值,其他地区旅游产业发展水平均较低,淮北、铜陵、阜阳、宿州、亳州5市旅游产业发展水平低于0.1;(2)全省各地区旅游产业发展水平差异明显。排名第1的黄山市旅游产业发展水平是排名最后的淮北市的约50.8倍,有11个市旅游产业发展水平低于全省平均值,各地区旅游产业发展水平极差为0.7275,标准差为0.2267,非均衡性明显;(3)从区域差异来看,皖南旅游产业发展水平最高,其次是皖中,最后是皖北。皖南地区,黄山市旅游产业发展水平最突出,池州市排名全省第3,芜湖市紧随其后,宣城市、马鞍山市较差,铜陵市最差;皖中地区,合肥市旅游产业发展水平最好,接着是安庆市,六安市、滁州市较差;皖北地区,总体旅游产业发展水平低,6市旅游产业发展水平总和比黄山市、合肥市、池州市都低,全省5个旅游产业发展水平低于0.1的地区,皖北有4个。

4.2.1 安徽省各地文化产业发展与旅游产业发展对比分析

综合安徽省2017年各地区文化产业与旅游产业发展水平,可得图3。

从图3可知:(1)合肥、芜湖、蚌埠、马鞍山、淮北、阜阳、宿州、滁州、亳州共9个地区文化产业发展水平高于旅游产业发展水平,根据暴向民,等[18]的划分标准,以上9个地区属于旅游产业滞后型;(2)淮南、铜陵、安庆、黄山、六安、宣城、池州7个地区旅游产业发展水平高于文化产业发展水平,属于文化产业滞后型;(3)结合图1、图2,从区域差异来看,皖北和皖中文化产业发展水平均高于旅游产业发展水平,皖南则相反;(4)结合图1、图2可知,池州市、黄山市旅游产业发展水平分别为文化产业发展水平的12.4倍和2.4倍,旅游产业优势地位明显。阜阳市、宿州市、滁州市文化产业发展水平均在旅游产业发展水平的3倍以上,阜阳市更高达7倍,文化产业优势明显;(5)全省只有合肥市勉强可以称为文化产业和旅游产业发展水平都较高的“双高”地区,而淮北、铜陵、亳州属于文化产业和旅游产业发展水平都较低的“双低”地区。

图3 安徽省各地区2017年文化产业和旅游产业发展水平对比

4.2.2 安徽省各地文化产业与旅游产业耦合协调度分析

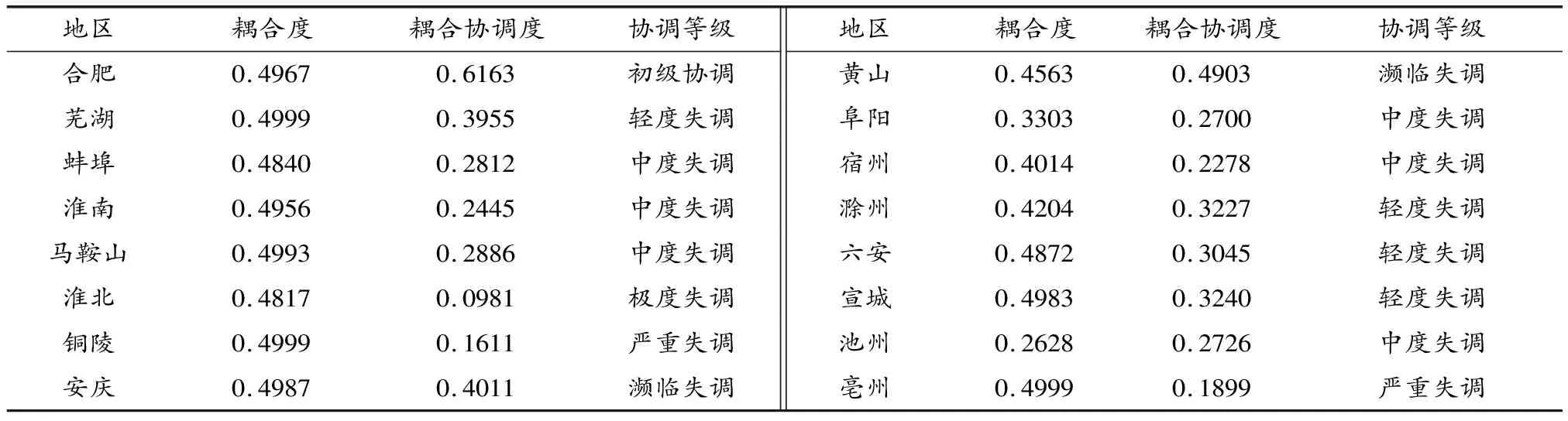

根据公式(1)-(9)对2017年安徽省各地区文化产业与旅游产业相关数据进行测算,可得2017年安徽省各地区文化产业与旅游产业耦合协调度及协调等级,具体见表3。

表3 2017年安徽省各地区文化产业与旅游产业耦合协调度及等级

从表3可以看出:(1)在耦合度方面,全省有14个市文化产业与旅游产业耦合度在0.4以上,有8个市耦合度接近0.5,显示出全省文化产业与旅游产业相互影响程度较高,只有池州市和阜阳市耦合度较低,主要原因在于两市文化产业和旅游产业发展水平差距过大,发展水平低的产业很难影响发展水平高的产业,导致耦合度较低;(2)在耦合协调度方面,合肥市最高,淮北市最低,极差为0.5182,各地区耦合协调度标准差为0.1261,全省有10个市耦合协调度在平均值以下,显示出各地区耦合协调度存在较大差异。合肥市是“双高”地区,两大产业相互支持度高,耦合协调度高;淮北市、铜陵市、亳州市三市属于“双低”地区,两大产业相互支持度低,耦合协调度低;池州市、阜阳市,虽然两大产业发展水平之间差距很大,但依靠优势产业的带动作用,耦合协调度在全省处于中游地位;(3)在协调等级方面,根据表1划分标准,全省只有合肥市进入协调状态,且仅为初步协调;黄山市、安庆市处于濒临失调状态,最有望进入协调状态。芜湖市、宣城市、六安市、滁州市处于轻度失调状态,有6市处于中度失调状态,铜陵市、亳州市处于严重失调状态,而淮北市处于极度失调状态。

5 结论与对策

5.1 结论

综上所述,本研究在构建文旅融合评价指标体系的基础上,运用产业发展水平评价模型、耦合协调度模型,对安徽省各地区2017年文化产业与旅游产业的融合状况进行了实证分析,结果显示:

(1)2017年安徽省各地区文化产业与旅游产业耦合度绝大部分在0.4以上,有一半地区耦合度接近0.5,表明安徽省各地区两大产业相关性较显著,存在耦合关系。

(2)2017年全省各地区除个别峰值地区以外,整体文化产业和旅游产业发展水平较低,且各地区之间产业发展水平差异明显。文化产业发展水平方面,皖中、皖南高于皖北;旅游产业发展水平方面,皖南、皖中好于皖北。比较各地区两大产业发展水平,有9个地区属于旅游产业发展滞后型,7个地区属于文化产业发展滞后型,全省仅有合肥市属于文化产业与旅游产业发展水平“双高地区”,池州市、黄山市旅游产业优势明显,阜阳市、宿州市、滁州市文化产业地位突出,淮北市、铜陵市、亳州市则属于“双低地区”。

(3)2017年全省各地区耦合协调度整体较低,差异明显,仅有合肥市文化产业与旅游产业耦合协调度进入协调状态,达到初步协调,有2市处于濒临失调、4市处于轻度失调、6市属于中度失调、2市属于严重失调、1市处于极度失调。

5.2 对策

(1)整体上,实施差异化发展

①皖南地区应大力发展文化产业,积极引导旅游产业主动与文化产业融合。皖南地区旅游资源丰富,域内拥有黄山、西递宏村、芜湖方特、九华山等一批知名旅游景点,旅游业起步早,旅游产业发展水平较高,其中黄山市、池州市旅游产业发展水平位列全省第1和第3。遗憾的是皖南地区文化产业发展水平较低,发展水平最高的芜湖市也才0.319,铜陵市、池州市文化产业发展水平不足0.1。实际上皖南地区蕴含着大量的优质文化资源,黄山的“古徽州”文化、芜湖的“欢乐文化”、马鞍山的“钢铁文化”、铜陵的“青铜文化”、宣城的“文房四宝文化”和池州的“佛教文化”等都有一定影响力,具备发展文化产业的良好基础。皖南各地区应为文化产业的发展创造有利条件,在土地、资金、人才、政策等方面加大支持力度,大力发展文化产业。同时可以依托旅游产业优势,把文化产业引入旅游产业链,在吃、住、行、游、购、娱等方面主动与文化产业融合,打造文旅精品,以此带动皖南地区文化产业的发展。当前皖南各地区可以在旅游景点、旅游演艺、旅游纪念品打造上为文旅融合创造机会,借旅游产业将文化产业推向市场,以提高文化产业的实力和竞争力。

②皖北地区应大力发展旅游产业,利用优势文化资源开发旅游产业。皖北地区文化产业和旅游产业发展水平均较低,但与旅游产业相比,文化产业略好。阜阳市文化产业发展水平排全省第2,宿州市、蚌埠市分别位列第7、8,而整个皖北地区旅游产业发展水平不及全省排名第3的池州市。皖北地区优质旅游资源稀缺,以5A级景区为例,全省11家5A级景区,皖北6市只有1家。相对来说,皖北地区文化资源较丰富,比如蚌埠市的“历史文化”、淮南市的“豆腐文化”、淮北市的“运河文化”、阜阳市的“淮河文化”、宿州“梨文化”、亳州“中医药文化”等都具有一定的知名度。皖北地区发展旅游业,首先可以依托这些优势文化资源,开发文化旅游产品,打造旅游精品;其次,应该摆脱传统旅游资源观的束缚,结合旅游需求和时尚,开发创意旅游产品和人造旅游产品,丰富产品的类型;最后,加大市场营销的力度。由于文化的差异性,皖北地区往往对皖中和皖南地区的游客有一定吸引力,所以要注意开发皖中和皖南市场,同时要积极融入长三角一体化,注意开拓长三角市场和周边河南、山东市场。域内和本地市场的开发也不可忽视,这是保证旅游流持续不断的重要前提。在营销手段上要注意创新,充分利用微信、微博、抖音、网络直播等新媒体方式进行营销,以提高营销效果。

③皖中地区应巩固现有优势,持续提升文旅两大产业发展水平。就文化产业发展水平来讲,皖中地区超过皖南和皖北,虽然旅游产业发展整体水平不及皖南地区,但皖中地区4市旅游产业平均发展水平高于皖南地区6市平均水平,显示出皖中地区在全省文化产业和旅游产业发展中的重要地位。皖中地区,除合肥外,安庆、六安、滁州两大产业发展水平均比较低,持续提升文旅两大产业发展水平,促进两大产业的融合变得十分紧迫。安庆市文化产业与旅游产业耦合协调度接近协调状态,若能充分利用好市内黄梅戏文化、桐城文化、禅宗文化、名人文化,加快文化产业的发展,定能尽快改善文旅融合效果。六安市旅游资源丰富,全省11个5A级景区,六安市有2个,A级景区数量全省最多,但资源同质化现象严重,开发力度不够,境内多山交通不便,导致旅游产业发展水平低。六安市旅游产业发展需要在合理规划、深度开发、做好基础设施建设、打造品牌等方面不断努力。文化产业发展水平的滞后是限制六安市两大产业融合发展的关键,今后应该通过合理编制文化产业发展规划,以重大项目为依托,扶持文化企业特别是小型文化企业的发展,改善营商环境吸引外资来提高文化产业发展水平。滁州市在推进文化产业发展的同时,要着重提高旅游产业的发展水平,由于紧邻江苏省的南京市、扬州市,短期内应以南京市、扬州市为主要目标市场,努力将滁州市打造成南京市、扬州市的后花园,以打开滁州市旅游发展困境。

(2)局部上,改善短板地区文旅融合状况。亳州市、铜陵市、淮北市属于文化产业发展水平与旅游产业发展水平“双低”地区,两大产业耦合协调度排名后3位,要想提高全省文旅融合水平,必须提高三市的文化产业和旅游产业发展水平。老庄文化、曹魏文化、中药文化、酒文化使亳州市具备了发展文化产业和旅游产业的重要基础,深度开发及资金保障是关键。依托青铜文化,铜陵市可以开发工业旅游、旅游工艺品,也可以依托废旧厂房发展文化创意产业聚集区、结合青铜文化开发旅游演艺产品。淮北市作为重要能源城市、运河故里、知名酒乡,矿产文化、运河文化、酒文化应成为推动旅游产业和文化产业发展的共同着力点。

(3)连接上,积极发挥“合肥—黄山—蚌埠”一级两核辐射作用。合肥市作为全省政治、经济、文化中心,区位优势明显,资源丰富,两大产业发展水平及耦合协调度在全省处于领先地位。黄山市旅游产业发展水平突出,两大产业耦合协调度居全省第2位,如果能充分利用优势文化资源,加快文化产业发展,耦合协调度将有较大提升。在皖北地区中,蚌埠市旅游产业和文化产业发展水平均居第2位,耦合协调度排名第1,两大产业之间差距较小,未来如能有效提高两大产业发展水平,融合效果将会进一步提高。安徽省应构建起以合肥为增长极,以黄山、蚌埠为南北核心的文化产业与旅游产业融合发展格局,通过“一级两核”的示范带动作用,拉动全省文化产业与旅游产业的融合发展。