湘南香花岭锡多金属矿田茶山矿床矿化空间分带及矿物学研究

2021-03-11丁涛刘建平何强邵拥军郑旭袁玲玲谢云

丁涛 ,刘建平 ,何强 ,邵拥军,郑旭,袁玲玲,谢云

(1.有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室(中南大学),湖南 长沙 410083;2.中南大学地球科学与信息物理学院,湖南 长沙 410083)

0 引言

锡是我国传统优势矿产,但随着锡资源的生产消费逐步提高,从2003年开始,我国从锡的净出口国变成净进口国,且进出口逆差越来越大(张建斌等,2015),锡矿资源供给形势严峻。华南锡矿资源主要分布于云南、广西、湖南、广东、广西、四川等省(田野等,2016;夏庆霖等,2018),对国内的资源潜力预测显示,湘南的香花岭-千里山预测区是国内5个重要的预测目标区(夏庆霖等,2018;周念峰等,2020),而香花岭-千里山预测区锡最有潜力的地区翘楚是香花岭矿田。香花岭矿田发育完善的岩浆-热液成矿系列,发育众多的大中型矿床,前人对该区矿床的研究集中于北部癞子岭岩体的新风、塘官铺锡多金属矿床,其他矿床很少涉及。前人对该区个别矿床水平分带进行了研究(杜方权,1983;文国璋等,1984;张德全和王立华,1988),认为自岩体向外,自下而上,依次出现花岗岩型的稀有元素矿床和伟晶岩型的稀有元素矿床(花岗岩体的顶部或其附近)、矽卡岩型的铅锌、锡及稀有元素矿床(正接触带)、高温热液锡矿床(于接触带附近或花岗岩体内)、中温热液铅、锌矿床(远离于花岗岩体的外接触带)(文国璋等,1984),但缺乏单个矿床,尤其是脉状矿床的垂向矿化空间分带的解剖,制约了该区锡多金属矿的深部勘查工作。香花岭矿田南部断裂中茶山锡铅锌矿床相对远离花岗岩岩体,构造控矿特征明显,勘查资料显示矿化垂向分带明显,是开展热液脉型锡多金属矿床矿化空间分带及成矿机制的理想矿床。本文在野外地质调查基础上,采集了代表性样品进行显微鉴定,开展了毒砂和闪锌矿的矿物化学研究,厘定了矿床垂向矿化分带规律及成矿作用过程,最后探讨了矿床成因及找矿方向。

1 成矿地质背景

湘南地区处于东西向南岭成矿带与北东向钦杭成矿带交汇部位,独特的大地构造环境使湘南成为华南地区著名的钨锡铅锌多金属矿集区(毛景文等,2011)。区内出露最老地层为南华系-寒武系浅变质碎屑岩(图1a),不整合覆盖其上的为中泥盆统-下三叠统滨海相-浅海相碳酸盐岩和碎屑岩,之后为上三叠统至中侏罗统湖盆相碎屑岩及煤系地层,下白垩统-第四系陆相碎屑岩及沉积物(柏道远等,2016)。区内中酸性岩浆岩广泛发育,代表性岩体有骑田岭、王仙岭、千里山、癞子岭等(车勤建,2005)。围绕中晚侏罗世花岗岩岩体及岩脉发育众多的稀有金属、有色金属矿床(图1a)(黄革非等,2003;齐钒宇等,2017)。

香花岭矿田位于湘南矿集区的西南(图1a),出露最老地层为寒武系,岩性为变质砂岩及板岩等浅变质岩,分布于香花岭背斜的核部(图1b)。不整合覆盖在寒武系之上的泥盆系至三叠系地层,为滨海相-浅海相碎屑岩和碳酸盐岩。三叠纪之后沉积的地层为下侏罗统的陆相碎屑岩及新生界沉积层(钟江临和李楚平,2006)。构造上整体处于短轴背斜和北东向断裂控制,发育北东向F1和F101断层及北西向F2断层(蔡宏渊,1991)。矿田内地表出露了3个相对较大的花岗岩岩株:癞子岭岩株、通天庙岩株和尖峰岭岩株,围绕这些岩株,发育众多的岩脉,尤其以癞子岭岩株周缘岩脉发育,如花岗斑岩、细晶岩脉。花岗岩岩石学及地球化学研究显示这些岩体为高分异花岗岩(来守华,2014),其形成时代集中在165~150 Ma(彭建堂等,2008)。

图1 湘南地质矿产图(a,据马丽芳,2002;黄革非等,2003修改)和香花岭地质矿产图(b,据湖南湘南地质勘察院,2020①)

围绕花岗岩岩株及岩脉,矿田内发育完整的岩浆热液成矿系统,根据矿体产状、元素组合及控制因素,可分为6类(王新元和王吾提,1997②):①与花岗岩顶部和细晶岩脉内的Nb、Ta矿化;②花岗岩体与灰岩接触带的矽卡岩型W、Be矿化;③岩体周缘浅变质岩中的石英型W、Sn矿化;④岩体周缘断裂带的脉状Sn、Pb、Zn矿化;⑤花岗斑岩中Sn、Pb、Zn矿化;⑥产于碎屑岩中的似层状Sn矿化。其中,第④~⑥类为区内主要的锡矿化类型。前人获得香花岭矿田成矿年龄为160~150 Ma(Yuan et al.,2008;Li et al.,2018),与成岩时代一致,为南岭地区第二阶段成矿大爆发事件的产物(毛景文等,2007)。

2 矿床地质概况

2.1 矿区地质特征

茶山铅锌锡矿床位于香花岭矿田南部,处于F101断裂带的北东端(图1b),矿区出露地层有泥盆系和石炭系,少量二叠系。矿区内未发现岩浆岩,西南方向距尖峰岭岩体2 km。据1∶5万物探资料推测矿区东侧存在隐伏花岗岩(湖南省地质矿产局,1990③)。

2.1.1 地层围岩

矿区地层受断层错动影响出露不连续,主要地层为中泥盆统跳马涧组、棋梓桥组、上泥盆统佘田桥组以及下石炭统孟公坳组、石蹬子组、测水组、梓门桥组,中上统壶天群组(图2a)。其中中泥盆统跳马涧组出露矿区西北部,主要为砂页岩;棋梓桥组分布于F5断层以北的中部地区,与跳马涧组整合接触,与上覆地层断层接触,该组地层下、中、上段地层岩性差异明显,下段为泥灰岩,中段为粒状白云岩,上段为灰色中厚层状泥灰岩,以中段白云岩分布最为广泛,是矿区主要容矿围岩;佘田桥组分布于矿区东北部及中部F5与F6之间,与其他地层多为断层接触,矿区内出露该组的中、上两个岩性段,中段为致密灰岩,近断裂局部受热液蚀变成灰白色白云岩,是区内近矿蚀变围岩,也是主要容矿围岩,上段为钙质砂岩和致密灰岩。

2.1.2 矿区构造

茶山矿床整体处于通天庙穹窿的东部与F101断裂带的交汇部位,构造发育,为成矿提供了良好的成矿空间。矿区北部地层呈北北东倾向的单斜,矿区南部地层呈单斜构造,地层倾向向东,中间被北东向断裂带错动,这些单斜均属于通天庙穹窿的东翼(图1b)。矿区发育3组断裂带:中部北东向F101断裂带、北部东西向断层和东南部北北东断层带(图2a)。其中北东向F101断裂带分布矿区中部,宽约500~1000 m,走向为北北东向,主要发育在棋梓桥组地层中,少数分布于南部石炭系地层中。棋梓桥组中的断层带西南端断层少,分布窄,北东端断层多,分布宽,呈现由北东往南西西收敛构成区内扫帚状构造(图2a)。其边界断裂包含:①北部F1、F3和F4断层,总体走向北东向呈向南东凸出的弧形,倾向南西。断层在北东段地表至200 m以浅两盘岩性均为棋子桥组白云岩,200 m以深为跳马涧组砂岩,在西南端断层两盘均为跳马涧组砂岩。F3、F4为F1的次级断层,走向北东,倾向南东,倾角50°~65°。断层性质均为正断层,这些次级断裂中不同程度发育铅锌矿化角砾岩,F4是矿区重要的容矿断裂。②南部F5、F6和F7断层带,横贯矿区东西向,北北东至北东走向,中部向南凸出呈弧形,倾向向南至南东。F5断层倾角56°~80°,产状上部平缓,深部变陡,断层上盘岩性为佘田桥组灰岩及白云岩,下盘为棋梓桥组白云岩,该断层是矿区主要容矿断裂。F6断层与F5平行,西端斜交F5,倾角63°~80°,产状上缓下陡,上盘岩性为孟公坳组灰岩,下盘为佘田桥组灰岩和白云岩,是矿区容矿断裂之一。F7断层西端斜交F5,倾角40°~64°,断层下盘为孟公坳组灰岩,上盘为梓门桥组白云岩和测水组砂页岩(湖南冶金二三八队,1972④)。

图2 茶山锡铅锌矿床地质平面图及剖面图(据湖南冶金二三八队,1972④简化)

2.2 矿体特征

矿体产于F101断层带内,主要产于F4、F5和F6断层,以及F1至F5断层之间次级断层中。每条断层带中矿化连续性差,矿体规模较小,矿体数目较多,常形成矿体群。矿体形态上呈脉状,部分次级断裂交叉部位形成管状矿体。根据矿床勘查资料(湖南冶金二三八队,1972④),对矿区矿体群特征简述如下:①F4断层中的矿体群在2~4线、18线地段发育脉状矿体,矿体长度较小,但延深较大。矿体赋存海拔在-50~450 m,在F3与F4靠近部位4线位置,F3断层发育零星矿体,赋存海拔80~350 m。②F5断层中矿体群是矿床中最为重要的矿体,分布于东端5线至西端15线,形成6个富集地段,产出海拔范围-50~540 m。③F6断层中矿体群分布于东端6线至西端13线,形成3个富集地段,产出海拔在200~530 m。④F1至F5断层之间矿体群:分布于13~14线之间,标高在600~700 m之间,产于两断层之间次级断裂中,矿体呈透镜状,最厚处厚度变化范围为2.57~4.00 m。

2.3 矿化空间分带

矿体群在垂直上存在明显分带性,大致以海拔200 m为界,浅部为铅锌矿体,深部为锡石硫化物矿体(图2b~d)。其中以2线最为典型(图2d),上部铅锌矿体厚度为1.75 m,Pb 1.70%,Zn 0.34%,下部为锡矿体厚度为3.73 m,Sn 0.75%(湖南冶金二三八队,1972④)。总体上,铅锌矿化较锡矿化范围广,锡矿体主要分布在2~4线F4矿体深部、6线F5矿体深部。矿化的分带在矿石组成及类型上表现十分明显。

野外地质调查显示矿区矿石按构造类型可分为块状、浸染状、斑杂状和脉状网脉状构造矿石,按有用元素可分为铅锌矿石和锡矿石,按矿物组合可分为方铅矿闪锌矿矿石、方铅矿闪锌矿黄铁矿矿石、方铅矿闪锌矿黄铜矿矿石、毒砂锡石矿石等。根据本次450 m中段、327 m中段、136 m中段、98 m中段、55 m中段和-40 m中段的样品观察,综合各要素将矿体由浅到深分为两大类矿石:

(1)铅锌矿石:产于矿脉浅部,矿石构造包含块状、斑杂状、脉状、浸染状构造(图3a~c),矿石矿物主要为方铅矿、闪锌矿,少量黄铁矿和黄铜矿,块状矿石矿物颗粒较粗,品位较富,Pb+Zn品位在30%以上,细脉浸染状矿石矿物呈细脉和星点状,Pb+Zn品位在3%左右。

(2)锡石硫化物矿石:该类矿石按矿物组成及矿石品位可分为3个亚类:①含锡铅锌矿石,该亚类矿石较上部铅锌矿石的方铅矿明显减少,闪锌矿主要为铁闪锌矿(图3d~e),矿石中含有一定量的毒砂、磁黄铁矿,黄铜矿,为铅锌矿石和锡矿石过渡型矿石。其Pb+Zn品位一般在5%,最高可达20%(湖南冶金二三八队,1972④)。②富锡的锡石硫化物矿石,该亚类矿石产于主干断裂深部,矿石构造有块状、斑杂状、脉状-网脉状构造(图3f~g),局部形成气孔状构造(图3h)。矿物组成以毒砂、锡石和黄铜矿为主,次为磁黄铁矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿,可形成毒砂锡石矿石、锡石黄铜矿矿石、锡石磁黄铁矿矿石等矿物组合类型。Sn品位最高达8%,最低为0.25%(湖南冶金二三八队,1972④)。③深部还发育少量的矽卡岩型锡石磁铁矿矿石,矿化沿着断裂带中产出(图3i)。

2.4 围岩蚀变

矿区围岩主要为白云岩和灰岩,围岩蚀变较为简单,主要有矽卡岩化、萤石化、碳酸盐化和绿泥石化。需要指出的是矿区内蚀变主要形成于断裂带,如矽卡岩充填于灰岩断裂中(图3i),边部仅见2 cm大理岩化边。毒砂锡石矿石中锡石边部发育矽卡岩化(图3j)。

图3 茶山矿床典型矿石及蚀变照片

3 矿物学特征及成矿期次

3.1 分析方法

在野外调查基础上,对代表型样品进行了光片及电子探针片磨制,并进行显微鉴定及电子探针分析。矿相观察采用LEICA DM 2500P光学显微镜,电子探针分析仪器为岛津Shimadzu EPMA-1720H(日本岛津公司)型电子探针分析仪,矿物定量分析的实验条件为加速电压15 kV,电流20 nA,光斑直径1 μm。数据处理采用仪器自带处理程序,校正方法采用ZAF校正法。矿石显微观察及矿物电子探针分析均在中南大学地球科学与信息物理学院电子探针实验室完成。

3.2 矿物组成

矿石矿物组成较为简单,金属矿物有方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿、锡石、磁黄铁矿和毒砂等(图4),非金属矿物主要为萤石、白云石、方解石和绿泥石等。通过详细的岩矿鉴定和矿物电子探针,矿石中还发育黝铜矿、黝锡矿、磁铁矿和自然铋、辉铋矿等矿物。其中矿区锡石存在3个世代的锡石(锡石Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别标记为CstⅠ、CstⅡ、CstⅢ):深部矽卡岩型矿石(图4a~b)中发育锡石Ⅰ呈他形粒状,粒度较小,约为10~20 μm,与矽卡岩密切共生(图4a);锡石硫化物型矿石中(图4c~f)发育锡石Ⅱ(图4c),自形程度高,粒度较大,约为300~500 μm,可见后形成的黄铜矿和黝锡矿沿锡石内部裂隙充填;含锡石的铅锌矿矿石(图4g~h)中的锡石Ⅲ,颗粒细小,多呈半自形(图4g);矿区锡矿体中发育3个世代的毒砂(毒砂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别标记为ApyⅠ、ApyⅡ、ApyⅢ):矽卡岩型矿石中的毒砂Ⅰ、锡石硫化物型矿石中的毒砂Ⅱ和含锡的铅锌矿石中的毒砂Ⅲ,毒砂Ⅰ(图4a)自形程度较好,粒径约为500 μm,毒砂Ⅱ(图4g)粒径较大,约为1500 μm,锡石硫化物型矿石中可见黄铜矿充填于毒砂间(图4f)。矿区发育4个世代闪锌矿(闪锌矿Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,分别标记为SpⅠ、SpⅡ、SpⅢ、SpⅣ),其中锡石硫化物矿石中发育闪锌矿Ⅰ、Ⅱ,其中闪锌矿Ⅰ多呈细粒被黄铁矿交代(图4e),闪锌矿Ⅱ(图4f)充填于毒砂粒间,含较多的黄铜矿固溶体;闪锌矿Ⅲ(图4g和4h)发育较多的黄铜矿出熔体被晚期黄铁矿交代;闪锌矿Ⅳ为浅色闪锌矿,反射率较低,被晚期方铅矿所交代(图4i)。

图4 茶山矿床典型矿物组合显微照片

3.3 成矿期次

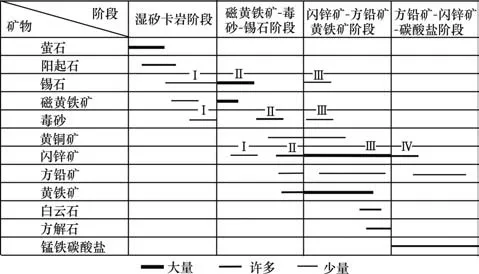

根据矿石矿物共生组合、矿石结构构造及围岩蚀变,成矿作用过程可划分为2个成矿期和4个成矿阶段,矿物生成顺序见图5。矽卡岩期划分出湿矽卡岩阶段,在锡矿体的深部发育阳起石典型的湿矽卡岩矿物,该阶段形成萤石、阳起石、毒砂Ⅰ和少量锡石Ⅰ。热液期包含3个阶段:①磁黄铁矿-毒砂-锡石阶段,为Sn-Cu矿化主要阶段,形成磁黄铁矿、毒砂Ⅱ、锡石Ⅱ、黄铜矿、闪锌矿Ⅰ、闪锌矿Ⅱ、方铅矿矿物。②锡石-闪锌矿-方铅矿-黄铁矿阶段,发育Pb、Zn矿化,形成闪锌矿Ⅲ、方铅矿、黄铁矿、锡石Ⅲ、毒砂Ⅲ、白云石、方解石。蚀变类型有硅化、碳酸盐化。③方铅矿-闪锌矿-碳酸盐阶段,发育Pb、Zn、Fe、Mn矿化,形成方铅矿、闪锌矿Ⅳ、铁锰碳酸盐矿物,围岩蚀变为碳酸盐化。

图5 矿物生成顺序

3.4 典型矿物的化学成分

茶山矿床中硫化物发育,选择深部锡矿体中毒砂,选择锡、铅锌矿体贯通性闪锌矿进行了电子探针分析,以揭示垂向矿物化学变化特征。

3.4.1 毒砂

矿相观察显示从底部矽卡岩到中上部的含锡的铅锌矿体中发育3类毒砂:矽卡岩型矿石中的毒砂(ApyⅠ)、富锡的锡石硫化物矿石中毒砂(ApyⅡ)和含锡铅锌矿石中的毒砂(ApyⅢ),本次测的各类毒砂电子探针测试结果见表1,元素箱型图见图6。18个电子探针数据显示毒砂(ApyⅠ)中As含量为44.94%~48.57%,S的含量为17.38%~20.45%,Fe含量为34.23%~36.10%,Sb和Zn含量低于检测限,普遍在0.01%以下。毒砂(ApyⅡ)中As含量为44.16%~46.4%,S的含量为17.9%~20.17%,Fe含量为33.73%~34.56%,Sb和Zn含量低于检测限。毒砂(ApyⅢ)的As含量为41.37%~49.85%,S含量为16.74%~21.67%,Fe 含量为33.71%~35.99%,含有一定量的Sb和Zn,平均含量分别为0.59%、0.76%。可见3种类型的毒砂中,Fe、As、S变化并不大,差异主要在毒砂(ApyⅢ)中含一定量的Sb与Zn杂质元素(图6)。

图6 锡矿体中不同类型毒砂As(a)、S(b)、Fe(c)、Sb(d)和Zn(e)元素箱型图

表1 毒砂电子探针测试数据/%

3.4.2 闪锌矿

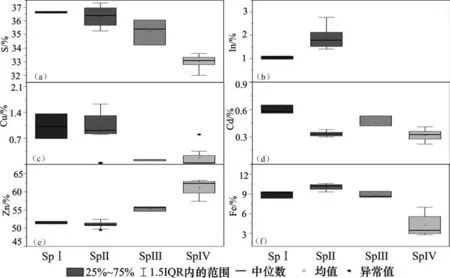

锡铅锌矿体发育贯通性矿物闪锌矿,由深到浅依次为锡石硫化物矿石中的闪锌矿Ⅰ(SpⅠ)和闪锌矿Ⅱ(SpⅡ)、含锡的铅锌矿石中的闪锌矿Ⅲ(SpⅢ)、以及铅锌矿石中的闪锌矿Ⅳ(SpⅣ)。共获得29个闪锌矿电子探针测试(表2)。数据显示闪锌矿Ⅰ中的Zn含量为51.18%~51.90%,Fe含量为8.34%~9.35%,Cu 含量为0.09%~0.13%,Cd 含量 为0.56%~0.65%,In 含量为0.97%~1.11%。闪锌 矿Ⅱ中Zn 含量 为49.50%~52.45%,Fe 含量为9.32%~10.60%,Cu 含量为0.00%~1.62%,Cd 含 量为0.30%~0.38%,In 含量为1.41%~2.77%。闪 锌矿Ⅲ中的Zn 含量 为54.62%~55.90%,Fe 含量为8.63%~9.41%,Cu含量为0.69%~1.36%,Cd含量为0.42%~0.53%,In普遍低于检测限。闪锌矿Ⅳ中Zn含量为57.39%~63.13%,Fe含量为2.76%~6.98%,Cu含量为0.02%~0.80%,Cd含量为0.22%~0.41%,Mn含量为0.1%~0.35%,In低于检测限。综合分析可知,由深到浅闪锌矿S、Cu、In、Fe、Cd元素含量逐渐降低,而Zn元素含量逐渐上升(图7)。

图7 不同类型闪锌矿S(a)、In(b)、Cu(c)、Cd(d)、Zn(e)和Fe(f)元素箱型图

表2 茶山矿床闪锌矿电子探针测试数据/%

从铟的富集程度角度,上述各世代的闪锌矿可以分为富铟的闪锌矿(SpⅠ、SpⅡ)和贫铟的闪锌矿(SpⅢ、SpⅣ)。对这两类闪锌矿分别进行元素的二元相关图解(图8)。在富铟闪锌矿中In与Cu元素具有明显的正相关性(图8a),In、Cu与Zn元素呈负相关关系(图8b),暗示可能存在In2++Cu2+↔2Zn2+的替代关系,与前人研究结果一致(Murakami and Ishihara,2013),Zn、Fe元素关系无相关性(图8c),而贫铟闪锌矿中Zn与Fe元素呈负相关关系(图8d),Zn与Cd元素呈正相关关系,Zn、Cd与Fe呈负相关关系,暗示贫铟闪锌矿中存在Zn2++Cd2+↔2Fe2+的替代关系。

图8 富铟闪锌矿In-Cu(a)、(In+Cu)-Zn(b)、Fe-Zn(c)和贫铟闪锌矿Fe-Zn(d)、Zn-Cd(e)、Fe-(Cd+Zn)(f)元素二元图解

不同阶段的毒砂与闪锌矿的矿物化学显示锡石硫化物沉淀后,毒砂中存在较多的Zn元素类质同象替代,且闪锌矿的In含量也剧增,此后Fe含量逐渐降低。

4 矿床成因及成矿规律

4.1 矿床成因

综合矿区成矿地质条件及矿化特征,茶山矿床是受地层围岩、构造和岩浆岩联合控制的热液脉状锡铅锌多金属矿床。其成矿的岩浆条件有:矿区地表南西西方向2.5 km 处出露高分异花岗岩(文春华等,2017),矿田内地球物理异常资料显示矿区东部发育隐伏岩体(湖南省地质矿产局,1990③),矿区深部发育矽卡岩化现象暗示矿脉距离花岗岩体不远,此外,文国璋等(1988)对茶山矿床方铅矿、闪锌矿开展了硫同位素研究,δ34S主要范围为-3.95‰~4.19‰,变化范围较窄,表明硫来源于岩浆。深部锡矿体中的闪锌矿In含量较高指示其为岩浆热液成因。矿石的方解石和方铅矿气液包裹体分析(吴延之和王增润,1990⑤),成矿流体性质为岩浆热液特点。因此,矿床的形成与花岗岩关系密切,成矿物质及成矿流体来源于岩浆岩。成矿构造条件显示矿床受断裂构造控制现状,富矿体产于断裂产状变化或交叉部位,一般是在断层倾斜较缓和构造收敛部位以及主断裂伴生的羽状断裂交叉部位,同时锡矿体主要赋存于主干断裂,而铅锌矿体矿化范围较广,与此同时在富锡矿石中发育气孔构造(图3h),可能暗示了锡石成矿阶段成矿流体含有较多气相组分,金属的卸载沉淀通过减压沸腾的形式沉淀。文国璋等(1988)对各成矿阶段包裹体测温显示磁黄铁矿-毒砂-锡石阶段形成温度为318 ℃,闪锌矿-方铅矿-黄铁矿阶段形成温度248 ℃,方铅矿-闪锌矿-碳酸盐阶段形成温度为200 ℃左右。因此,综合矿床成矿物质来源及成矿环境认为茶山矿床为岩浆热液高中温锡铅锌矿床。

4.2 成矿规律及找矿方向

(1)成矿规律:综合分析显示茶山热液脉型锡铅锌矿床空间分布具有如下特点:①矿化受断裂控制明显,在断裂带弧形部位是最佳的成矿地段。反映了成矿流体在受流体通道性质改变而发生热液沉淀。矿化产于北东向F101断层带中,但矿化富集地段为断裂向南东凸出的5线~17线(图2)。前人研究显示香花岭矿田北部F1断层中矿体赋矿部位也有类似的规律,即主干断裂岩走向或倾向弯曲转折部位对矿体控制作用明显,如太平矿段和新风矿段矿体产在断层产状变化处(王新元和王吾提,1997②)。②矿化垂向分带明显,呈现由底部矽卡岩型锡石磁铁矿带→深部锡石硫化物带→中深部含锡的铅锌矿带→浅部铅锌矿带的分带。以6线中F5断层中的矿体群(图2b)、4线中F3和F4中矿体群(图2b)、2线中F4断层中的矿体群(图2d)、垂向上矿化分带明显,且呈现在主干断裂富集锡的特点。③矿物化学组分上,由深到浅,深部锡矿体中的毒砂逐渐富集Sb、Zn,而闪锌矿由深部低In,逐渐变为富In,在浅部变为贫In,闪锌矿元素类质同象替代存在差异。

(2)找矿方向:基于上矿床成因及成矿规律,矿山深边部有利找矿部位有3处:①F101断裂带扫帚状构造的东西两端,西端下盘的次断裂及其延伸部位为砂岩与灰岩接触界面,与香花岭新风矿床的F1断裂带中的1号矿体具有类似的容矿构造(周冬梅等,2013),具有良好的找矿前景,东端延伸方向尚未控制部位,浅部可能发育铅锌矿体;②以往勘查及矿山生产勘探中主干断裂带在浅部尚圈定有多个零星规模铅锌矿体,依据矿床矿化垂向分带规律,其深部可能存在锡铜矿有利找矿地段;③根据尖峰岭岩体周缘发育东山和香花铺白钨矿床,依照岩浆热液成矿系列一般分带规律,深部隐伏岩基接触带可能存在矽卡岩型钨矿的有利地段。

5 结论

(1)茶山热液脉型锡铅锌矿床矿体受北东向断裂带控制,矿体定位于断裂构造走向变化的引张部位,具有主干断裂富锡,次级断裂沉淀铅锌的规律。

(2)矿床垂向分带特征显著,浅部发育铅锌矿且富集铅,深部(海拔200 m以深)以锡矿化为主,矿石矿物组合上,铅锌矿体发育石英-方解石-方铅矿-浅色闪锌矿组合;锡矿体上部发育黑色闪锌矿-黄铁矿-(锡石)组合、下部黄铜矿-磁黄铁矿-毒砂-锡石矿物组合,底部局部发育磁铁矿-锡石-(毒砂)矿物组合。

(3)矿石中毒砂和闪锌矿矿物化学显示锡矿体中毒砂由深到浅Sb、Zn含量逐渐增高。锡矿体和铅锌矿体中的闪锌矿,深部锡石硫化物矿石中富含Fe、In、Cu元素,而中上部闪锌矿具贫Fe、富Mn的特点。

(4)综合矿床地质特征及矿相学研究,认为茶山锡铅锌矿床为岩浆热液高中温锡铅锌矿床。结合矿床受断裂构造控制、矿床垂向分带的成矿规律,提出了深部矿产勘查的3个方向:断裂带东西两端深部不同岩性接触带部位、中部的深部地段、隐伏岩体接触带。

注 释

①湖南湘南地质勘察院.2020.湖南东坡-香花岭矿集区锡多金属矿矿集区矿产地质调查(方圆-香花铺地区)课题成果报告[R].郴州:1-265.

② 王新元,王吾提.1997.湖南香花岭有色稀有多金属矿床地质[R].北京:中国有色金属工业总公司地质调查总局,1-76.

③湖南省地质矿产局.1990.1∶50000香花岭幅和临武幅区域地质调查报告(矿产部分)[R].长沙:1-238.

④ 湖南冶金二三八队.1972.湖南省临武县茶山铅锌矿区地质评价报告[R].郴州:1-21.

⑤ 吴延之,王增润.1990.香花岭锡多金属矿田控岩控矿构造及找矿方向研究[R].长沙:中南工业大学,1-69.