常温弥雾植保无人机喷施不同剂型吡虫啉防治棉田蚜虫效果

2021-03-05王爱玉薛超孙福燕张芸张建华杨媛雪赵鸣段爱玲

王爱玉,薛超,孙福燕,张芸,张建华,杨媛雪,赵鸣*,段爱玲*

(1.山东省农业科学院经济作物研究所,济南 250100;2.临清市农业技术推广服务中心,山东 临清 252600)

传统的化学防治是人工背负植保机械大容量喷雾,作业效率低、劳动强度大、人工成本高,无法满足现代农业生产的需要,同时大量使用化学农药导致抗药性产生,污染环境,与绿色农业可持续发展的理念背道而驰。植保无人机具有传统人工无可比拟的优势[1]:不受地形限制,可以在丘陵、山地进行作业;大幅减少药量和用水量,节约资源成本,减缓抗药性; 显著提高工作效率,1 台无人机每分钟可以完成667 m2以上的作业面积, 相当于传统人工效率的30 倍; 旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性,喷雾均匀全面、防治效果(防效)好;可远距离遥控作业,避免作业人员暴露在农药中,提高了作业安全性;受作物类型、作物长势、作业时间、天气条件等因素的限制较小。 近年植保无人机在农业领域得到了广泛的应用,中国在植保无人机研究中占据主导地位,相关论文和专利数量占全球的比例分别为61%和78%, 中国还是农用无人机专利的重要产出国[2]。

为改善原药的理化性质, 向其中添加润湿剂、乳化剂、稳定剂、填充剂等,可以得到不同剂型的农药。 常见农药剂型有水乳剂、水分散粒剂、悬浮剂、乳油、可湿性粉剂等[3],但不是所有剂型都适合植保无人机飞防作业(简称为“飞防”)。植保无人机用水量少,药剂稀释后容易出现沉淀、结晶、絮凝等情况,造成喷头堵塞或产生药害[4]。各种制剂在农作物上的附着、扩展、渗透性能不同,不同的喷雾方式雾化效果不同,防治效果也不同。 传统植保无人机喷洒系统多采用扇形压力喷头和离心喷头,压力喷头药液下压力大,穿透性强,药液飘逸量较小,但雾化不均匀;离心喷头药液雾化均匀,但基本上没有下压力。 常温弥雾喷洒系统采用弥雾喷头,雾滴粒径可调节范围在20~250 μm, 雾滴粒径频谱呈双峰分布,适合不同作物,粗雾滴定向性好,细雾滴穿透性强,雾滴分布均匀。 本研究用搭载了常温弥雾喷洒系统的极目无人机,通过设置有效成分用量相同的吡虫啉乳油、可湿性粉剂、水分散粒剂和可溶液剂4 种剂型处理, 分析不同剂型药剂在棉株上的雾滴密度、 雾滴覆盖率、 药液沉积量及农药利用率,对比其对棉花苗期蚜虫的田间防效,旨在筛选出适合常温弥雾植保无人机飞防棉田蚜虫的农药剂型。

1 材料与方法

1.1 试验场地概况

试验于2021 年5 月22 日在山东省农业科学院经济作物研究所临清试验站(115°72′E,36°68′N)进行。 试验开展时棉花处于苗期,株高约为25 cm。种植模式: 宽窄行种植(92 cm+60 cm), 密度为5.25 万株·hm-2,播种时间为4 月25 日。 试验田为多年连作棉田,肥力较高,排灌条件良好。

1.2 供试品种及药剂

供试品种:鲁棉1161[5],为转Bt单价抗虫基因常规春棉品种。

供试药剂:5%(质量分数,下同)吡虫啉乳油(登记证号:PD20040723),威海韩孚生化药业有限公司生产;10%吡虫啉可湿性粉剂 (登记证号:PD20040415), 威海韩孚生化药业有限公司生产;70%吡虫啉水分散粒剂(登记证号:PD20120072),拜耳作物科学(中国)有限公司生产;200 g·L-1吡虫啉可溶液剂(登记证号:PD365-2001),拜耳股份公司生产。 85%诱惑红,大连美仑生物技术有限公司生产;水敏纸,先正达(中国)投资有限公司生产。

1.3 供试无人机型号和参数

供试植保无人机型号:E-A2021;参数:每667 m2用药液1 L,喷幅4 m,飞行速度5.5 m·s-1,飞行高度为距离棉株冠层顶部1.5 m,雾滴粒径40 μm。

1.4 试验方法

根据4 种不同剂型设置4 个药剂处理 (5%吡虫啉乳油、10%吡虫啉可湿性粉剂、70%吡虫啉水分散粒剂、200 g·L-1吡虫啉可溶液剂和1 个清水对照处理,其中4 个药剂处理的吡虫啉有效成分用量相同, 均为42 g·hm-2, 诱惑红用量均为450 g·hm-2,每个处理重复4 次,共20 个小区,每个小区面积656.64 m2。

试验期间天气晴朗,无极端天气发生,能够保证数据有效性。

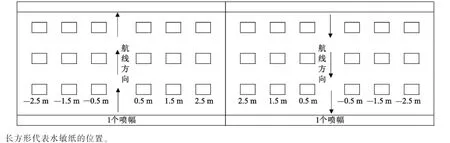

1.4.1雾滴沉积分布测定。雾滴的沉积分布采用水敏纸法[6]测定。在进行喷雾(诱惑红和药剂)试验前,先进行各小区水敏纸 (规格为26 mm×76 mm)的布置(图1)。 在垂直于喷雾带的方向,根据植保无人机的喷幅, 从喷幅中心线向两边各布置3 点,相邻两点相隔1 m,每点选定1 株棉花作为雾滴采样点, 距离航线中心的位置分别为:-2.5、-1.5、-0.5、+0.5、+1.5、+2.5 m, 负号代表航线中心的左侧,正号代表航线中心的右侧,重复3 次。由于施药时棉花处于苗期,只有3~4 片叶;因此,水敏纸只在棉株中部层悬挂,在棉花中部1 片叶的正面和相邻叶片的反面分别布置1 张水敏纸,保证各层水敏纸不存在遮挡或干涉。 试验结束后,待采样点处的水敏纸干燥后,进行收集并用自封袋密封。

图1 水敏纸布置示意图

1.4.2药液沉积量测定。 示踪剂诱惑红标准曲线的建立参考娄朝霞等[7]的方法:准确称取诱惑红0.020 0 g(精确至0.000 1 g)于100 mL 容量瓶中,用蒸馏水定容,即得200 mg·L-1诱惑红母液,逐级稀释为50.0、20.0、10.0、5.0、2.0、1.0、0.5 mg·L-1诱惑红标准溶液,而后用SMP 500 型MD 酶标仪(美国Molecular Devices 公司生产) 于波长514 nm 处检测其吸光度值,即得诱惑红标准曲线。

洗脱回收率的测定[8]:在进行喷雾试验前,布设水敏纸的同时, 将半径为3.5 cm 的滤纸对应地布置在同一棉株临近水敏纸的叶片正反面。试验结束后将回收的滤纸样本逐一放入10 mL 蒸馏水,充分震荡洗涤10 min,使滤纸上的诱惑红完全溶出。 使用上述酶标仪在514 nm 吸收波长处测量洗脱液吸光度, 建立诱惑红质量浓度与吸光值的标准曲线,并计算洗脱液中诱惑红的质量浓度,进一步计算各采样滤纸上的诱惑红示踪剂的单位面积沉积量。计算公式如下:P=ρ×V/(πr2)。式中:P为单位面积药液沉积量 (ng·cm-2);ρ为洗出的诱惑红溶液中诱惑红的质量浓度(mg·L-1);V为浸泡滤纸时加入的清水量(mL);r为圆盘滤纸半径(cm)。

1.4.3农药利用率测定。参考王明等[6]的测定方法。喷雾结束后,在小区内每个点随机取棉苗1 株放入自封袋中,带回实验室进行有效沉积率的测定。测定时向自封袋中加入一定量的去离子水, 充分振荡洗涤10 min, 使棉株上的诱惑红完全被洗脱下来,然后根据诱惑红标准曲线计算出每株棉苗上示踪剂诱惑红的量; 利用小区棉花的株数和诱惑红的小区用量,计算出诱惑红的有效沉积率,即农药利用率。 公式如下:K=M1×N/M×100%。 式中:K为农药利用率(%);M1为每株棉花上测得诱惑红的量(mg);N为小区株数;M为诱惑红的小区使用量(mg)。

1.4.4田间防效调查与计算。每个小区按照“之”字形五点取样,每点挂牌标记5 株有蚜棉苗,喷药防治前调查虫口基数(每小区的蚜虫数量不少于500头), 药后1、3、7 d 调查记载各标记棉苗全株蚜虫的活虫数,计算虫口减退率和防效。 公式如下:T=(N0-N1)/N0×100%;E=(T处理-T空白)/ (1-T空白)。式中:T为虫口减退率(%),N0为施药前活虫数量(头),N1为施药后活虫数量(头);E为防效(%),T处理为处理区虫口减退率(%),T空白为空白对照区虫口减退率(%)。

1.5 数据处理

对回收的水敏纸上的雾滴进行图形扫描后,通过图像处理软件DepositScan 进行分析, 计算得出纸卡上雾滴的沉积密度、覆盖率等。采用Microsoft Excel 进行数据处理, 用IBM SPSS Statistics 26.0软件进行单因素方差分析(ANOVA)和邓肯多重范围检验(Duncan’s 法)。

2 结果与分析

2.1 不同剂型雾滴沉积分布

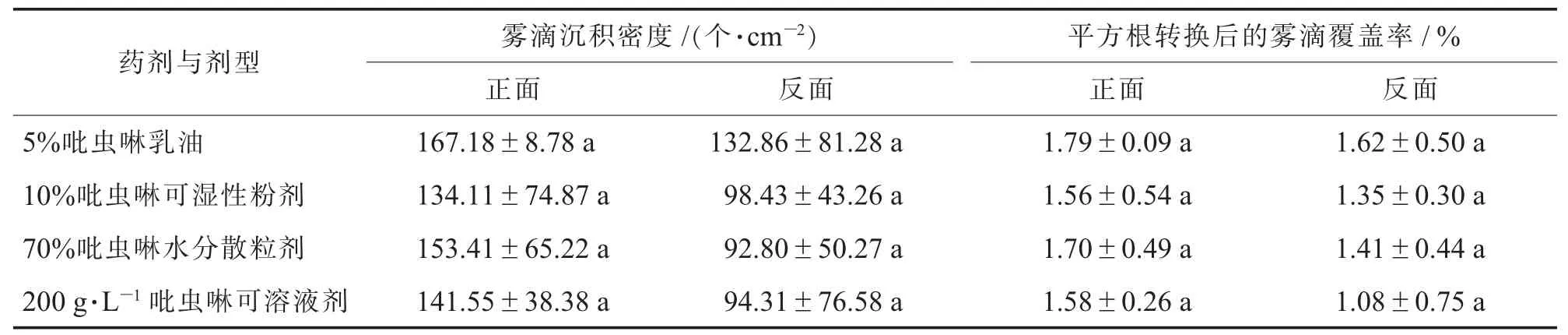

表1 数据显示,吡虫啉4 种剂型在叶片正面的雾滴沉积密度以乳油最大, 其次为水分散粒剂、可溶液剂,可湿性粉剂的雾滴沉积密度最小,但相互间差异均不显著。乳油剂型在叶片反面的雾滴沉积密度大于其他各剂型,但相互间差异也未达显著水平。 经正态分布验证,叶片正面的雾滴覆盖率数据不符合正态分布;因此,对叶片正面和反面的数据均进行了平方根转换,转换后的数据经验证符合正态分布。转换后不同剂型吡虫啉处理的叶片正面和反面雾滴覆盖率呈现出相同的趋势,即乳油>水分散粒剂>可湿性粉剂和可溶液剂,但各剂型间差异均不显著。

表1 不同剂型吡虫啉处理的雾滴沉积分布

2.2 不同剂型药液沉积量

表2 数据显示,4 种剂型吡虫啉的叶片正面药液沉积量排序是乳油>可溶液剂>水分散粒剂>可湿性粉剂,其中乳油剂型的沉积量显著高于可湿性粉剂,但与其他2 种剂型沉积量差异不显著。 4 种剂型处理的叶片反面药液沉积量排序与叶片正面一致。

表2 不同剂型吡虫啉处理的药液沉积量

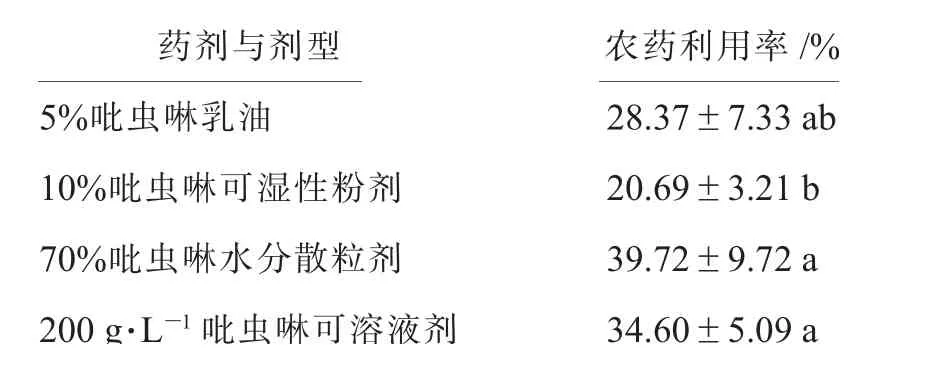

2.3 不同剂型的农药利用率分析

表3 数据显示,4 种剂型吡虫啉的农药利用率中,以水分散粒剂最高,其次为可溶液剂和乳油,可湿性粉剂的最低, 且显著低于水分散粒剂和可溶液剂。

表3 不同剂型吡虫啉处理的农药利用率

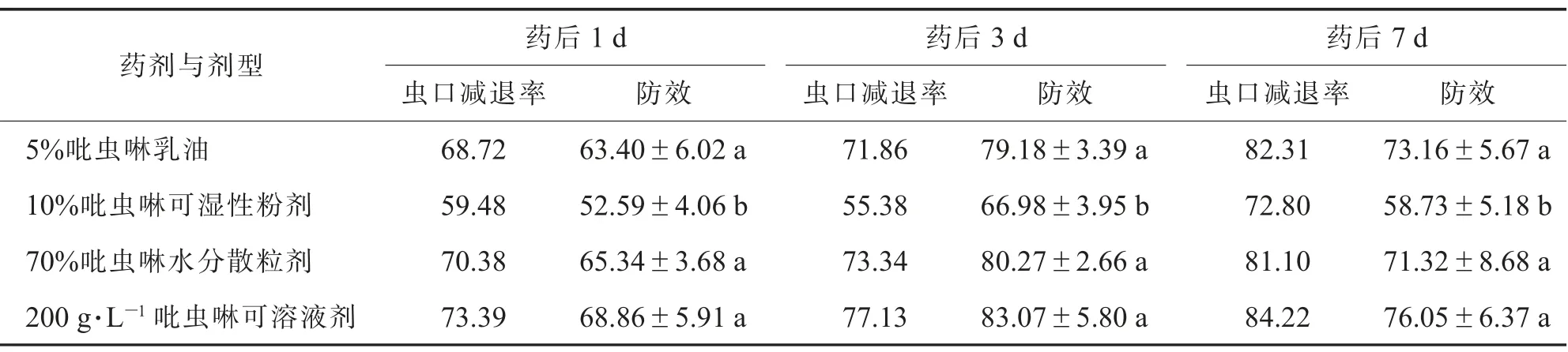

2.4 不同剂型的田间防效分析

表4 数据显示,药后1 d 和药后3 d,对棉田苗期蚜虫防效较好的剂型是可溶液剂和水分散粒剂,可湿性粉剂最低, 且与前2 种剂型均呈显著性差异。药后7 d,各剂型的防效均有所下降,可溶液剂、水分散粒剂和乳油的防效均维持在70%以上,而可湿性粉剂的防效仅为58.73%,且显著低于其他处理。

表4 不同剂型吡虫啉处理的田间防效 %

3 讨论

植保无人机多采用低容量或超低容量喷雾,药液浓度高,容易堵塞喷头。另外,由于植保无人机飞行速度较快,用水量少,雾滴粒径细,在药液的沉降过程中,容易挥发、飘移到作业区以外或飘浮在空中[9]。为了提高农药利用率和防效,减轻环境污染和药害, 采用植保无人机施药时要选择合适的剂型,既要适合低容量喷洒, 又要能够改善雾滴的黏稠度、雾滴表面张力和挥发性,提高药液喷洒时的均匀性和雾滴的沉降效果, 提升雾滴附着率和穿透性。 荀栋[9]对植保无人机防治水稻病虫害的适宜飞行参数和农药剂型进行了研究,认为乳油、可溶液剂和悬浮剂都是合适的剂型,而固体制剂如可湿性粉剂、水分散粒剂等不宜作为飞防的剂型,并且这些药剂只有混合在一起形成稳定的溶液体系,才能使用。张俊等[4]则提出,现在的常规剂型可以用于飞防,但要满足一定的要求,比如:水剂、可溶液剂稀释20 倍,稳定性合格;微乳剂、水乳剂稀释200 倍,稳定性合格; 悬浮剂湿筛试验 (孔径75 μm 试验筛)过筛率≥98%,悬浮率≥80%;可湿性粉剂细度≥325 目(折合粒径为0.045 mm),直径≤5 μm,湿润时间≤2 min,悬浮率≥60%。 沙帅帅等[10]利用极飞P20 植保无人机防治棉蚜的试验中,在不同助剂用量下, 有效成分52.5 g·hm-2吡虫啉乳油的药后1 d 防效为61.1%~71.2%, 药后3 d 防效为70.8%~81.6%, 药后7 d 防效下降至69.3%~81.2%,这与本研究中极目无人机E-A2021 吡虫啉乳油剂型的防效接近。 本研究中有效成分42 g·hm-2吡虫啉乳油药后1 d 和3 d 的防效分别为63.40%和79.18%,药后7 d 防效下降至73.16%。张亚林等[11]利用大疆无人机MG-1S 防治棉蚜的试验表明,吡虫啉可溶液剂持效性一般,药后7 d 防效开始下降,本研究结果与其一致;其中10%和20%吡虫啉可溶液剂在有效成分用量30 g·hm-2下,药后3 d 的防效分别为70.91%和92.12%, 与本研究中吡虫啉可溶液剂有效成分用量42 g·hm-2处理药后3 d 的防效83.07%接近。

本研究通过测定常温弥雾植保无人机在棉花苗期施用4 种剂型吡虫啉后的雾滴密度、雾滴覆盖率、单位面积药液沉积量和农药利用率,对比分析它们对蚜虫的田间防效,发现可溶液剂、乳油和水分散粒剂3 种剂型,均适合该喷洒系统的植保无人机施药。 而吡虫啉可湿性粉剂的药液沉积量、农药利用率低于其他剂型, 药后3 d 和7 d 的防效分别为66.98%和58.73%, 显著低于其他3 种剂型;因此,若使用该剂型,应适当添加助剂和沉降剂改善雾滴沉降及其在作物表面的分布,从而提高雾滴附着率和传导性。后续可开展助剂和沉降剂的筛选工作[12],为植保无人机飞防作业中提高不同剂型农药利用率,减少药液飘移,减轻环境污染寻求解决方案。

4 结论

通过常温弥雾植保无人机施药防控棉田苗期蚜虫试验,比较了4 种常用剂型吡虫啉药剂在棉花叶片上的雾滴密度、雾滴覆盖率、单位面积药液沉积量、 农药利用率等参数及田间防效。结果表明: 常温弥雾植保无人机喷雾方式下,4 种剂型吡虫啉的雾滴密度、 雾滴覆盖率差异不显著;乳油、水分散粒剂和可溶液剂的单位面积药液沉积量较多,农药利用率较高,对棉田苗期蚜虫的田间防效较好,更适用于常温弥雾植保无人机施药。