基于区域视角的地名文化景观空间分布特征

——以南京市江宁区为例

2021-02-28常直杨

常直杨,涂 玮

(南京晓庄学院 旅游与社会管理学院,江苏 南京 211171)

0 引言

乡村聚落是人类长久以来聚居和生活的场所,其命名不仅能反映其所在环境的自然地理状况,还可以反映人类各种活动状况[1],因而乡村聚落地名是乡村地域特有的文化符号,也是中华民族重要的文化基因之一[2].同时,乡村聚落地名作为特定区域内自然、政治、经济、历史及社会文化的空间投影,自身所蕴含的信息量巨大,一直也是地理、历史、文化语言学等各学科的研究热点[3].

传统的地名研究主要采用描述、记述等定性分析方法对地名的起源、演变、语源、类型划分、地名群和反映的社会文化现象等方面进行研究[4-6].20世纪90年代至今,随着计算机技术的发展与运用,越来越多的学者借助GIS技术、计算机技术等定量分析的方法并结合传统文化地理开展民族地名、殖民地名的研究.如史蒂芬·杰特(Stephen C. Jett)对美国亚利桑那州纳瓦霍锡安峡谷和青利大峡谷地区的地名与环境和人们的生活观念的关系进行系统研究[4];卡尔·英奇·桑德雷德(Karl Inge Sandred)研究变化着的社区内地名元素的改变状况[5];格雷姆·吉尔(Graeme Gill)深入探讨莫斯科地名革新[6].国内学者对地名文化景观的定量研究也始于20世纪90年代,目前已取得了较为丰硕的成果.文朋陵等[7]应用统计百分值、聚类分析等数理统计方法完成了江苏村镇命名类型的区域划分.朱竑等[8]、张超亚等[9]基于城市演变视角,分别以广州及南京市为例,揭示了大城市发展过程中街巷等地名的演变特征及机制,为城市文化传承提供了参考.陈晨等[10]基于核密度估计法分析了北京市地名文化景观空间分布特征及成因.孙百生等[11]以GIS中移动搜索法的点距离空间平滑分析法为支撑,从地理区域这一角度分析了承德乡村地名文化景观空间分布特征.朱海天[12]依据多种历史资料,介绍了南沙群岛地名的变迁,相关研究对维护中国领土和主权完整具有重要的意义.吴增伟等[13]运用不规则网格制图法、规则网格制图法、网格插值法与空间平滑插值法等地名制图法对中国张氏地名进行空间表达,是地名研究中GIS方法运用的一次提升.宋晓英等[14]以蔚县聚落地名为研究对象,基于地名数据库并结合历史文献资料,分析小尺度区域蔚县地名文化景观特征,为地名景观的研究提供了新的思路.此外,在西安市[15,16]、西藏自治区[17]等地域也开展了地名文化景观的相关研究.

通过对已有研究成果的总结可以发现,地名文化景观的研究不仅对于国家文化的传承有重要意义,甚至对维护我国领土和主权完整也有重要作用,当前GIS技术为地名文化研究景观的重要方法和手段.然而已有研究多集中在城市核心区域或城镇化发展速度较慢的乡村区域,而对于新型城镇化高速发展背景下的大城市周边小尺度区域乡村地名文化景观研究尚不足.这一区域不单单经济发展与城镇化建设迅速,而且乡村文化底蕴深厚,面临着“传承”与“开发”的深刻矛盾[2],因而研究这一类型区域乡村地名文化景观的空间分布特征及成因尤为重要,对合理开发与建设能够起到一定借鉴作用.

江苏省南京市江宁区作为南京市主城区的毗邻区域,近年来发展迅速,成为这一研究的绝佳场所.本研究即从地理学的小尺度区域视角来探讨这一新型城镇化高速发展地区的乡村地名文化景观空间分布特征及成因,以期为乡村地名文化景观保护与开发研究提供新思路.

1 研究区概况

南京市江宁区位于江苏省西南部,长江下游南岸,东与栖霞区及句容市接壤,东南与溧水区毗邻,南、西南分别与安徽省当涂区、马鞍山市相交,北、东北分别与雨花台区、秦淮区相邻,是古都南京的屏障,区域总面积1561 km2.区内山水、平原与丘陵相间,区内有秦淮河、牧龙、谷里新河等河流,在地貌上属于宁镇扬丘陵山地.区内历史文化资源丰富,拥有汤山葫芦洞“南京猿人”“湖熟文化”等历史文化遗产139余处,各级文物保护单位72处.目前全区共有有东山、秣陵、汤山等10个街道,129个社区居委会,72个社区村委会[18].

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究数据来源于江苏省地名普查所搜集到的南京市江宁区地名,共计2578个,截止到2018年12月31日前.参考前人的研究成果,在地名筛选时,以传统乡村聚落地名为主,而由房地产开发商、规划单位命名或转化而来不具有历史文化内涵的小区名称不在本研究范围内,经过筛选,最后共计2162个乡村聚落地名.在对地名属性进行查询归类分析时,主要参考《江苏省江宁县地名手册》《江苏省江宁县地名录》等书籍.

2.2 研究方法

利用核密度估计法(Kernel Density Estimation)[19-21]来测算地名文化景观村在其周围邻域中的密度.通过对整理的点要素数据进行平滑处理得到其密度表面,由此显示出点要素较为集中的地方,直观地展示要素在空间上的分散或积聚特征,其表达式为:

(1)

式中,λ(s)为s点处的核密度估计,r表示核密度函数的搜索半径,n表示地名文化景观村数量,ϑ是l和s之间距离的权重.

3 结果与分析

3.1 自然景观类地名分析

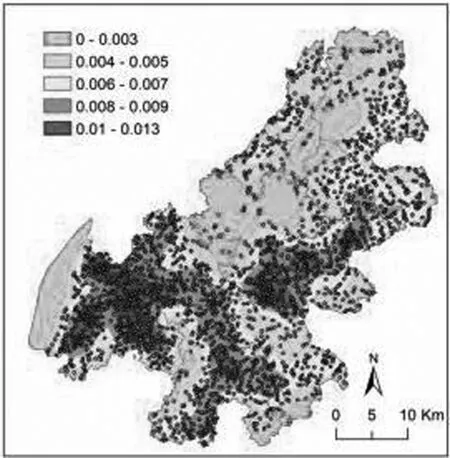

地形地貌为主的乡村聚落地名景观中(图1a),多出现“坳、山、岗、凹、陇、墩、宕、坎、径、沙地、沟、腰、岘、埂、洼、矶、陡、咀、岭、澳”等字样,总共统计该类地名出现频次313个.其中,“岘”指小而高的山岭,如黄龙岘村、七里岘村、菜籽岘等村落,均依靠山岭而逐渐发展形成聚落;“坳”指山间的平地,如晋家坳村,该村位于地势低凹处;“澳”意指河流弯曲的地方,如澳东村位于秦淮河弯曲河岸一侧.水文类为主的乡村聚落地名景观中,多出现“塘、坝、湾、泗、堰、圩、港、埂、滩、涧、湖、河、沙、溪、洲、堰、潭、渡、垾、泉、埝”等字样,总共统计该类地名出现频次373个.例如,“渡”指通过江河由此岸到达彼岸的意思,吴家渡村、骆家渡村、焦公渡村等均是分布在河畔,依托渡口发展而形成的村落;“塘”是指水池的意思,江宁区地处长江南岸,河网密集,分布有众多大大小小不等的水塘,人们依水而居,最终形成了“赵塘”“桃花塘”等数以百计的以塘命名的乡村;“涧”是指山间流水的沟,如石子涧村、东山涧村,这类村庄均分布在水沟边.

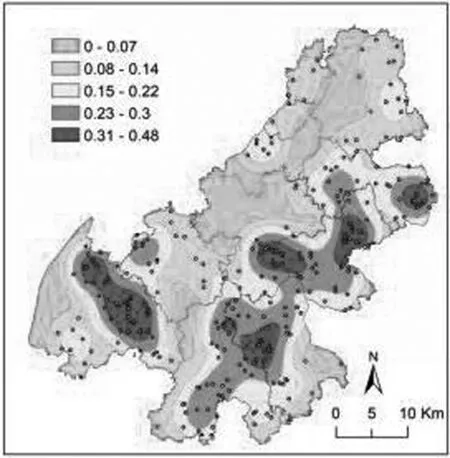

江宁区自然景观类地名主要分布于行政范围西南部和中部地区(图1b,c),这是由当地的自然地理特征所决定的.江宁地貌区域隶属于宁镇扬丘陵山地,东北部是宁镇山脉西段,西南部为宁芜断陷盆地的北缘,中部为相对东北和西南低山丘陵有明显倾斜的黄土岗地及一个由秦淮河冲积而成的秦淮河平原,西部为滨江平原.整体地势南北高、中间低,形同“马鞍”.按地貌形态分类,大体可分为低山、丘陵、岗地和平原.低山丘陵在区境东北部和西南部,海拔高300 m左右.黄土岗地分布于南北低山丘陵之间,地势呈残丘缓岗,局部留于平原圩区之中.沿河沿江平原以秦淮河平原较为宽广,沿江平原,位于区内西部的江宁街道.此外,江宁区气温、降雨、日照等条件总体较好,适宜各种动植物的生长繁殖,因而出现了较多的动植物名称.由此可见,江宁区自然景观类地名与地貌类型及气候条件极为吻合.

动植物类为主的乡村聚落地名景观中(图1d),多出现“竹、槐、枣树、杨树、菱角、松、榆、柳、荷花、马、鱼、羊、鸦、驴”等字样,总共统计该类地名出现频次185个.例如荷花塘村,因夏季塘内荷花生长较多,故有该名;但也有村落因外形而被命名,如燕窝村四面环水,村形似燕窝[22].这些地名映射出江宁区的自然特征,如地形中的“岗、宕、沟、腰、岘、埂、洼、岭、澳”等,说明江宁地区地形有洼地、丘陵、小山峰等;再加上水文中的“塘、坝、湾、圩、埂、滩、涧、湖、洲、潭”等,表明江宁地区水文有河流、池塘、沙洲等.适宜的自然水文环境也造就该地区动植物物种丰富.

3.2 文化景观类地名分析

文化景观是人们改造自然、利用自然的产物,直观的反映了人类活动的方式和轨迹等.江宁区从古至今一直是人类活动的密集区域,其文化景观类地名多是以姓氏、方位、计量、建筑、经济活动、美愿、文化传说等相关内容为基础,这些多类别地名从侧面呈现了多元文化在江宁区的交融发展,对江宁区不同文化景观类型地名进行核密度分析可以发现在空间上存在较大的差异.

a 乡村地名密度

b 地貌地形密度

c 水文景观密度

d 动植物景观密度

e 姓氏密度

f 建筑密度

g 经济活动景观密度

h 美愿纪念景观密度

i 方位类景观密度

j 计量类景观密度

3.2.1 姓氏类文化景观地名

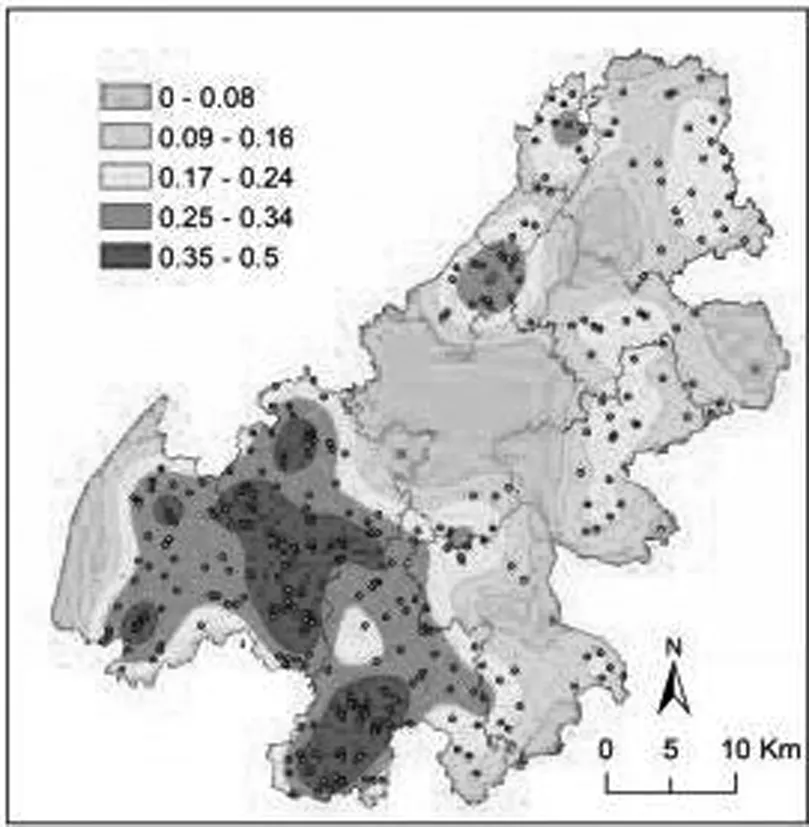

姓氏为主的乡村聚落地名景观中(图1e),多出现“陈、赵、陶、朱、周、钟、郑、张、翟、昝、虞、俞、尹、业”等字样,总共统计该类地名出现频次775个.南京市有“六朝古都”之称,历史上、至今都是一个不同地区居民聚集的城市,多达144个姓氏,足以见证南京厚重的移民文化.如“水荆墅”是将水、荆、墅三字合并命名的村落,其中“水”是故乡泊水,“荆”是荆州刘备的后代,墅意指客居在外地,谱载,南宋建康年间刘氏由江西省泊水迁居江宁[23];“骆村”是三国时吴国骆统监军宅,故有此名;“詹家边”谱称,宋建炎间尚书詹大良不满朝政辞官隐居于此,故以姓氏得名发展成村.

运用核密度分析法计算江宁区姓氏类文化景观地名密度为0.50个/km2,分布密集的地区主要在江宁区中部及西部等地方,高值出现在湖熟街道、秣陵街道及禄口街道的交接处及江宁街道内(图1e).江宁地区自西晋太康二年(281年)始建县城,之前周、秦、汉朝代已有先民在此耕作生活,其所属城市南京市自唐朝至清,曾作为都城建设,一直是长三角地区经济较为发达的城市.因此,这一地方从古至今聚集了不同姓氏的先民,再加上近现代历史上的战乱,如太平天国运动等,对江宁区人口的流动迁移带来了巨大的影响.因此受到人口不断迁移等移民文化的影响,江宁区就形成了数量众多的不同姓氏的地名文化景观村.

3.2.2 建筑类文化景观地名

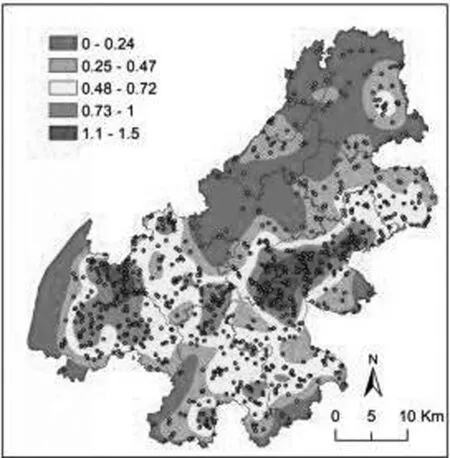

建筑为主的乡村聚落地名景观中,多出现“窑、桥、塔、庙、寺、楼、府、祠堂、观、井、坟、牌坊、庵、墓、阁、闸、殿、亭”等字样,总共统计该类地名出现频次242个,可以看出江宁区建筑文化底蕴深厚,体现出了我国多种传统建筑风格.“桥”“闸”“涵”等是指依水而建的人为建筑物,如大闸村村里有一人造河闸;前石涵头因村在石砌的蓄水池边;“塔”“庙”“观”“庵”等字样体现了江宁区道教及佛教建筑风格;“府”“阁”“殿”“祠堂”及“牌坊”等字样分布体现了当地城市建筑及乡村建筑文化特色,如“府”指各种王府官邸,张府村是指明朝时期当地有一张姓王府.

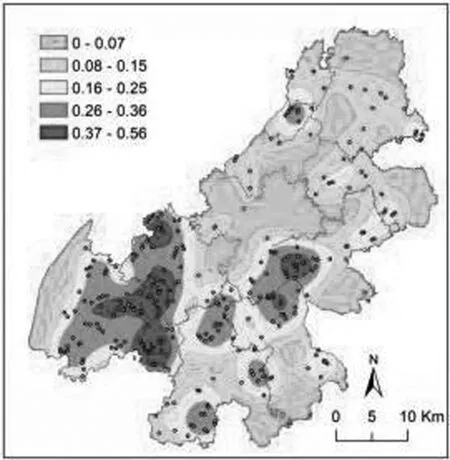

运用核密度分析法计算江宁区建筑类文化景观地名密度为0.16个/km2,分布密集的地区主要在湖熟街道、秣陵街道及禄口街道的交接处,江宁街道及谷里街道交接处,淳化街道,汤山街道等地方(图1f).江宁区建筑类文化景观地名以佛教建筑、道教建筑、陵墓建筑、传统村落建筑等建筑样式为主.牛首山佛教、方山道教等宗教文化在江宁区生存发展,历史上南京市也是梁朝武帝萧衍推行佛法的重要所在地,有“南朝四百八十寺”的称谓,这些对江宁区宗教建筑的发展带来了一定的影响.并且由于古人逝世讲究入土为安,历朝历代的王权富贵选择将陵墓修建于此,形成了独特的陵墓建筑文化,对该类乡村地名的形成起到促进作用.另外,传统的民居建筑也记载着当地居民从古至今的生产生活,因此遗留下来的一些建筑也成为了乡村聚落村名的主导影响因素.

3.2.3 经济活动类文化景观地名

经济活动为主的乡村聚落地名景观中,多出现“庄、场、油、甸、巷、铁、田、街、武、路、船、厂、碾、铜、店、院、铜”等字样,出现频次共计274个,可见江宁地区经济活动类型是非常丰富的.“坊”为作坊或市场,如油坊桥是生产食用油的场所;“场”为适应某种需要比较大的平坦场地,如养马场是专门用来养马的场所;“窑”主要是指烧制砖瓦所用的土窑,如南窑村,该村在明洪武间村南堤边砖瓦窑较多,故得此名;张家碾是指清代有张姓人在此建有碾米坊.

运用核密度分析法计算江宁区经济活动类文化景观地名密度为0.17个/km2,分布密集的地区主要在江宁街道、湖熟街道、禄口街道等地方(图1g).历史上,江宁区作为距离南京市核心城区距离较近的郊外,承担了城市生活一些产品的生产制造,如油、陶瓷、砖瓦制品等;再加上江宁地区矿产及水系丰富,就形成了以矿产命名及水上活动的地名特色.随着经济发展,依此命名的地名分布集中,一定程度上反映了这个地区的经济发展状况.

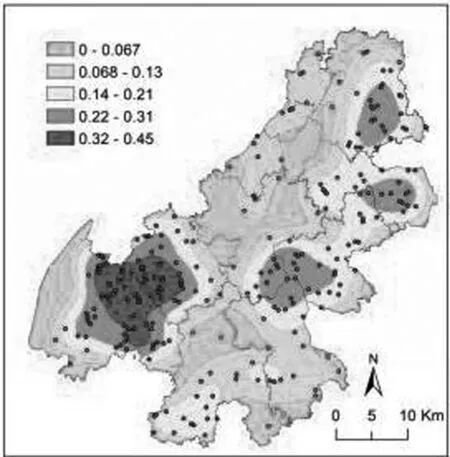

3.2.4 美愿纪念类文化景观地名

美愿与纪念为主的乡村聚落地名景观中,多出现“新、兴、先锋、喜、旺、青年、安、福、庆丰、寿、和、哑巴、幸福、神童、禄、姐妹、孝义、兴隆、跃进、踊跃、民族、跃、星、太阳”等字样,总计出现频次共计100个.其中有体现社会主义建设的字样,如“新、先锋、青年、跃进、踊跃”;有表达当地居民美好祝愿的字样,如“兴、喜、旺、福、禄、孝义、跃”等字样;还有和日月星辰等相关,如“星、太阳”的命名.东林跃就是在姓氏上加“跃”字得名,表达祈求吉祥之意.

运用核密度分析法计算江宁区美愿纪念类文化景观地名密度为0.06个/km2,分布密集的地区主要在江宁街道、横溪街道及汤山街道等地方(图1h).另外,此类地名各个街道均有分布,也反映出各地人们对美好生活愿望的追求.

3.2.5 方位类文化景观地名

方位为主的乡村聚落地名景观中,多出现“东、西、南、北、中、西北、前、后、上、下、毗、畔、拐、横、顶、阴、沿”等字样,总共统计该类地名出现频次536个.“东西南北中”“上下前后”在地理空间中具有明确的方位,如“西北村”据记载在宋代时为东阳圩村西北最后一村,围绕着杨树湾村四周则分布有前杨树湾、中杨树湾、后杨树湾等村;府前村及府后村则是指分别位于县政府南北.“毗”与“畔”均是指相邻的地方,畔塘是指分布大水塘周边所形成的聚落.

运用核密度分析法计算江宁区方位类文化景观地名密度为0.34个/km2,分布密集的地区主要在淳化街道及湖熟街道等地方(图1i).江宁区方位类文化景观地名的空间分布呈现大集聚及小聚集的特点,在局部范围内东西南北中等方位名称出现最多,表明江宁区核心乡村聚落较多,其它乡村点主要围绕这些聚落分布.该类文化景观地名反映出这一地带的人们在生活过程中,对地理方位、空间分布的认知,与人们的生活习惯有极大的关系.

3.2.6 计量及文化传说类文化景观地名

计量类地名分布密集的地区主要在江宁街道、谷里街道、湖熟街道等地方(图1j).计量为主的乡村聚落地名景观中,多出现“大、小、长、高、二、三、四、五、六、七、八、九、千、万、双、半、独”等字样,分类上以描述规模的“大小长高”及计量数字为主,总共统计该类地名出现频次275个,这些以计量命名的乡村聚落地名往往和村落的规模、形状、地理位置及数字等相关.如大里村,在元时乡下设里,该里较大,因名大里;三板桥据传村中有三块石板搭建而成的小桥;下七村,为保甲制十二保中第七甲.

文化为主的乡村聚落地名景观中,多出现“娘娘、营、仙人、龙王、周郎、内官、护驾、荆、观音、翰、八仙,中前、万安”等字样,此类较少,总计出现频次共计15个.表明江宁地区较为丰富的皇权文化、军事文化及宗教文化.“娘娘”是指皇帝的妃子,“内官”是指太监、“护驾”是指保护皇帝本人、“翰”是指大学士,如“内官庄”以前有太监在此地购买土地居住,命名由此而来,这些地名表征了皇权文化;如护驾坊是指乾隆经此,表彰护驾所建立的牌坊.“营”和“屯”指军事驻扎,“仙人”“龙王”“八仙”“观音”等则与当地历史文化传说及宗教信仰有一定的联系,如“周郎桥”村名字得来于古书《吴书》:“瑜渡秣陵破笮融,薛礼转下湖熟,此桥正通秣陵,必瑜当时经历之地”[23],上营为太平天国时屯兵的营房.

4 结论与讨论

4.1 结论

乡村地名景观文化是我国重要的文化基因组成之一,借助地名数量统计和地理信息系统中核密度分析方法,较为客观地反映出了南京市江宁区乡村地名文化景观所承载的独特自然与文化地理特征,也是江宁区不同历史时期多元文化的融合结果.

(1) 江宁区乡村地名文化景观可以分为自然景观类及文化景观类两大类,自然景观类地名可分为地形地貌、水文及动植物三小类,文化景观类可分为姓氏、建筑、经济活动、美愿纪念、方位、计量及文化传说七小类.

(2) 自然景观类地名与江宁区降雨、日照,低山、丘陵、岗地和平原,水系等气候及地形条件相吻合,文化景观类地名受移民文化、宗教文化、建筑文化等多元文化的影响,在空间分布上存在差异.

(3) 姓氏类文化景观地名众多,在江宁区空间分布上均较为密集,受南京市重要的政治、经济、文化以及历朝历代战争、动乱等因素的影响,人口流动大,造成了数百个姓氏先民的迁入和流出.建筑类文化景观受到佛教文化、道教文化建筑、丧葬文化、传统村落文化的影响,形成了样式丰富多样的乡村文化景观名称.经济活动类文化景观地名则在一定程度上反映了江宁区承担南京市主城生产生活等多因素的经济发展状况.美愿纪念类文化景观地名分布较为分散,集中程度不高,反映出各地人们对美好生活愿望的追求.方位类文化景观地名的空间分布呈现大集聚及小聚集的特点,在小尺度上呈现以某一乡村聚落集中的趋势.计量文化景观类地名中出现较多的是以阿拉伯数字作为关键词,而文化传说类地名文化景观在江宁区空间上分布较为分散,且数量较少.

4.2 讨论

和前人在不同区域所开展的地名文化景观进行对比分析发现[10-17],江宁区乡村点名称还有其它多类型的原因,如名字的讹传:毛塘,因村处茅草塘边,讹称毛.河沿上,因在湖边,名湖沿上,后人讹传,湖为河.更名字的更改:尧上,原名窑上村,因位在一砖窑上方,后窑毁更名.徐家边,清嘉庆间,徐、贾二姓人居于此,得名徐贾村,后贾氏绝户更名.螺丝冲,此地山冲中有一小山,形似螺蛳,解放后“蛳”讹为“丝”.再有名字的组合:王渡窑,相传清时,王姓人在此渡口边烧窑.侯家塘,据谱载,清顺治甲申年候氏居此,村中有大塘.油坊桥清时有此村,近桥边有一油坊得名.还有多种寓意:如皮家庄,清时为一皮姓人收租庄房,“皮”字是指姓氏;皮库,该村原址设有收皮仓库,则指的是动物毛皮等.而正是由于这一多类型成因,才构成了江宁区独特的、多类型的乡村文化基因.

此外,地名文化景观的相关研究也验证了江宁区自然环境孕育人类乡村活动聚落的特点,人类活动对自然环境的积极利用和改造也会遗留下大量的文化符号,同时也体现了建筑文化、宗教文化、移民文化等多元文化在江宁区的传承和发展.江宁区毗邻南京市主城区,并在新型城镇化发展背景下,其乡村聚落面临着拆迁、合并等不可避免的破坏问题,如何做到有效传承和保护开发是今后亟需解决的科学命题.今后可以加强地名文化宣传、重塑地名文化品牌,如选择一些乡村艺术地名为主题,重塑乡村环境意蕴,展现乡村文化魅力;或以乡村地名衍变为线索,传承乡村传统文化,如以美愿纪念类文化景观地名为载体,举办文化节庆活动,扩大地名文化的知名度.

通过对江宁区地名文化景观空间分布特征及成因的研究是地名非物质文化遗产的保护,能够间接反映江宁区民俗风貌和深层次的历史文化底蕴.然而本研究也有不足的地方,本次研究主要针对现有乡村的地名文化景观进行梳理,对于已消失的地名文化景观其文化内涵有哪些有待下一阶段开展深入的研究与总结.