基于桥梁荷载试验方法的混凝土箱梁桥加固改造分析

2021-02-28■江鹏

■江 鹏

(三明市公路事业发展中心, 三明 365000)

随着我国公路建设事业的飞速发展,多数旧桥的技术状况已经不能满足现有交通的正常通行和行车安全的需要,对旧桥的加固改造,提高旧桥的荷载等级及改善旧桥的承载能力,是摆在桥梁管养部门和维修加固部门面前的一道严峻课题。 随着土工材料的不断发展和应用,新的土工材料、新的施工工艺、新的施工方法也被广泛应用到公路建设行业中,纤维增强复合材料加固在危旧桥加固改造领域也得到快速发展和应用,碳纤维材料[1]就是其中典型的一种。 本文以国道G205 线某大桥加固改造项目为背景,主要针对混凝土箱梁桥结构裂缝这一病害,从加固方案设计、有限元理论计算及成桥荷载试验,对混凝土箱梁桥粘贴碳纤维板加固方法的成效进行分析,试图量化加固成效,为类似工程提供参考。

1 工程背景

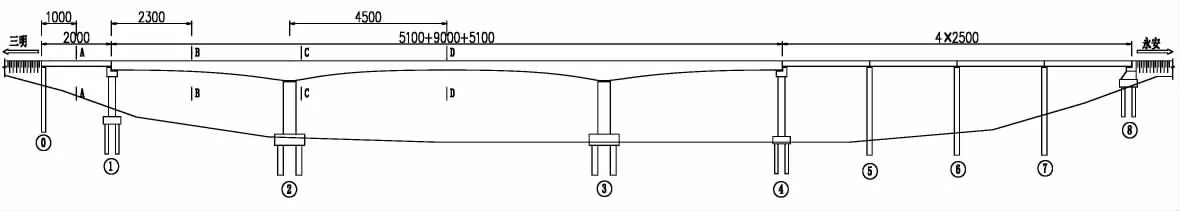

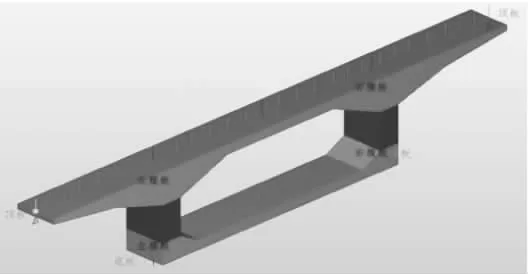

福建某大桥位于国道G205 线上, 上部结构为1×20 m 现浇钢筋混凝土简支箱梁+(51+90+51)m连续箱梁+4×25 m 连续箱梁, 桥长320 m, 桥宽12.5 m,设计荷载为公路-Ⅱ级,下部结构采用柱式桥墩,灌注桩基础。 桥梁结构布置如图1 所示。

图1 某桥桥型布置图

2019 年1 月,业主组织对该桥进行检测,主要病害情况有: 东引桥第1 跨底板横向裂缝212 条,腹板竖向裂缝125 条; 主桥箱内顶板多处纵向裂缝,宽度最大为0.1 mm;主桥箱梁底板纵向裂缝7条、宽度最大为0.2 mm;引桥箱梁横向裂缝、腹板竖向裂缝及主桥箱梁顶板纵向裂缝经分析判定均为结构性裂缝。2020 年,该桥的病害有所发展,部分裂缝超限,经业主复评,该桥技术状况评定为4 类桥梁,于2021 年3 月对该桥进行加固改造。

2 加固设计

2.1 加固原则及目标

本项目经综合考虑,确定以“技术成熟,施工难度小,对原结构损失少,处治措施尽量少增加恒载或不增加恒载”为主要原则,以达到适当提升病害构件承载能力储备,提高其安全性和耐久性的目标。

2.2 方案比选

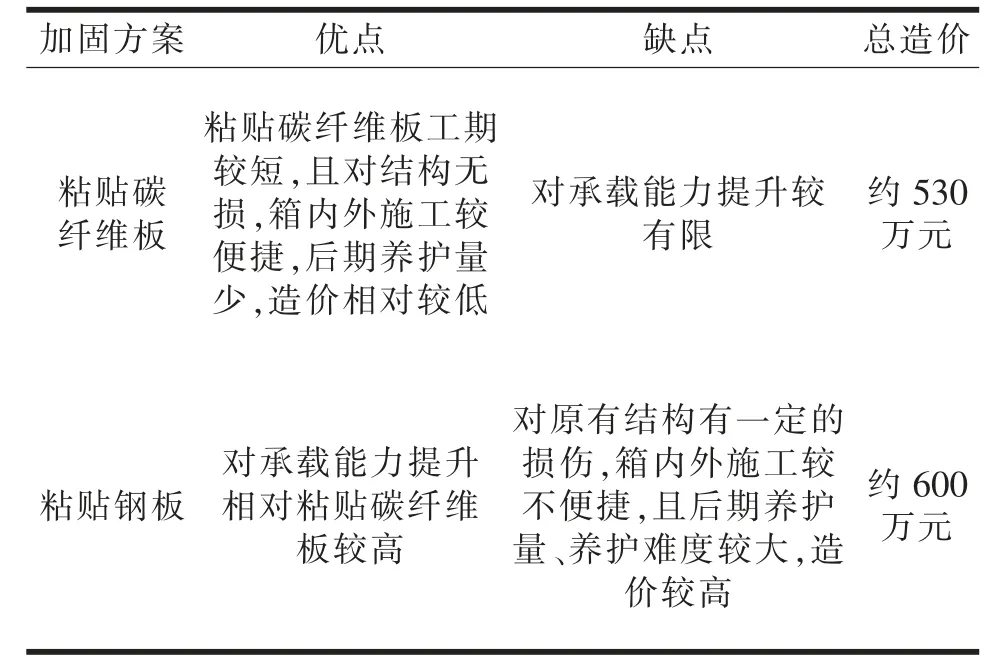

目前较常采用的桥梁加固方案为:粘贴碳纤维板、粘贴钢板、增大截面法、体外预应力加固等方法,结合本项目的特点,推荐选取粘贴碳纤维板和粘贴钢板进行方案比选(表1)。

表1 加固方案比选

由表1 可知,本桥跨越河流,桥梁长期处于潮湿环境,对钢板的腐蚀作用较强,会增加后期的养护费用, 而粘贴碳纤维板后期基本不需要养护,更有利于管养单位的管理,同时综合考虑加固改造的造价经济性、箱梁内外的施工便捷性、环保、安全及保畅通因素,在粘贴钢板和粘贴碳纤维板加固两种方案之间,粘贴碳纤维板法具有工程造价低、施工便捷、安全、基本不增加恒载优点,因此优先选择粘贴碳纤维板加固法。

2.3 加固措施

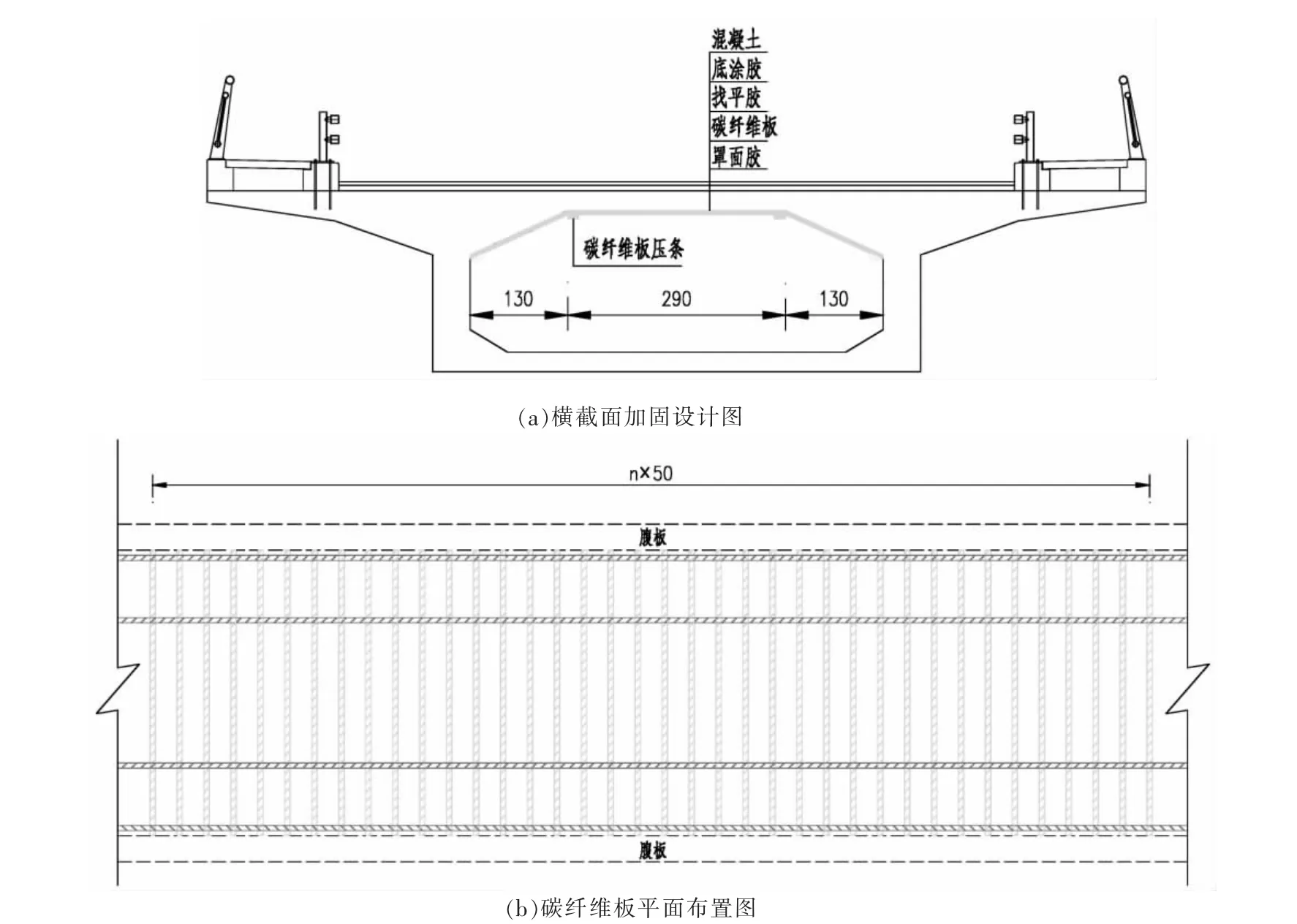

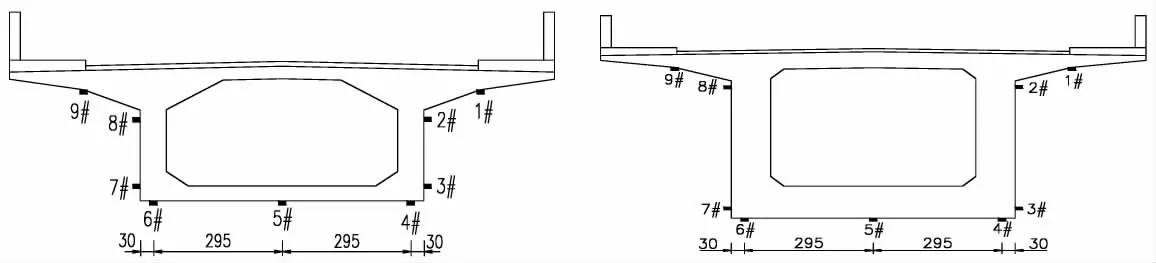

加固措施如下:(1)针对主桥箱梁顶板裂缝,采用封闭裂缝,横桥向粘贴碳纤维板,增加其安全储备, 抑制裂缝的进一步发展。 碳纤维板厚度均为1.4 mm,主桥沿桥纵向每隔50 cm 设1 道横向碳纤维板。箱梁顶板下缘加固设计如图2 所示。(2)针对东引桥箱梁底板横向裂缝,采用封闭裂缝,纵桥向粘贴碳纤维板增加其安全储备,抑制裂缝的进一步发展。 碳纤维板厚度均为1.4 mm 的尺寸规格,箱梁底部沿横断面每隔30 cm 设1 道纵向碳纤维板。 引桥箱梁底板加固设计如图3 所示。

图2 箱梁顶板下缘加固设计

图3 引桥箱梁底板加固设计

3 加固前后桥梁承载能力分析

3.1 理论分析

图5 主桥抗弯承载力包络图

图6 引桥结构验算模型

图7 引桥抗弯承载力包络图

为了解粘贴碳纤维板的理论加固效果,在加固实施前对主桥及引桥箱梁承载能力进行有限元计算分析,按照桥梁结构的三维空间形态进行结构建模(图4~7),应用桥梁博士V4.1 程序来对箱梁横向理论计算分析。 结合该桥箱梁加固改造的施工流程和结构特点, 将主桥框架划分54 个单元以进行结构离散分析。 主梁采用C50 混凝土,按照钢筋混凝土构件计算。 引桥共划分24 个单元,主梁采用C40混凝土。 计算模型不考虑箱梁截面、钢筋截面折减及承载能力恶化等因素,相应系数未计入。

图4 主桥结构验算模型

经计算后的主桥箱梁及东引桥粘贴碳纤维板前后承载力对比结果显示:主桥箱梁顶板下缘粘贴碳纤维板前主梁跨中截面承载力为145.4 kN·m,粘贴后为150.4 kN·m;东引箱梁底板粘贴碳纤维板前第1 跨跨中截面承载力为35808.2 kN·m,粘贴碳板后为38189.6 kN·m。 可见,粘贴碳纤维板能一定程度上提高结构承载能力,箱梁顶板承载力理论提高了2%,箱梁底板承载力理论提高了7%。

3.2 静载试验

3.2.1 试验对象及加载工况

该桥于2019 年1 月进行加固前的荷载试验,于2021 年6 月加固改造完成,于2021 年7 月进行加固后的荷载试验。 为了更好地将该桥加固前与加固后的效果进行对比分析,在加固前和加固后均采用相同的等效荷载对桥梁进行静载试验。 静载试验模型采用专业有限元软件Midas Civil 建立,该桥上部结构混凝土采用C50 混凝土, 相应的弹性模量E=3.45×104MPa,容重γ=25 kN/m3,设计荷载为公路-Ⅱ级+人群荷载。按照建立模型后的理论计算情况,本次加载车辆引桥选择用3 辆载重35 t 的三轴后八轮,主桥选择用8 辆载重35 t 的三轴后八轮,同时结合该桥具体的病害范围和程度等情况,选择第1 跨、 第2 跨及第3 跨作为静载试验的代表试验跨,加载位置为引桥跨中截面(1-1)、主桥跨中截面(2-2)、(4-4)和2# 墩支点(3-3)4 个内力控制截面共8 个荷载工况(包含偏载工况),具体如表2、图8 所示。

表2 加载工况及测试截面

图8 静载试验截面

3.2.2 测点布置

测点布置如下:(1)应变测点:在每个测试截面处,在箱梁外底板、腹板、翼缘板和箱梁底板、腹板、顶板相应位置布置测点,布置如图9、10 所示。(2)挠度测点:在2-2、4-4 截面布置挠度观测点,如图11 所示。

图9 引桥跨中截面应变测点布置图

图11 测试截面挠度测点布置图

图10 主桥跨中及支点截面应变测点布置图

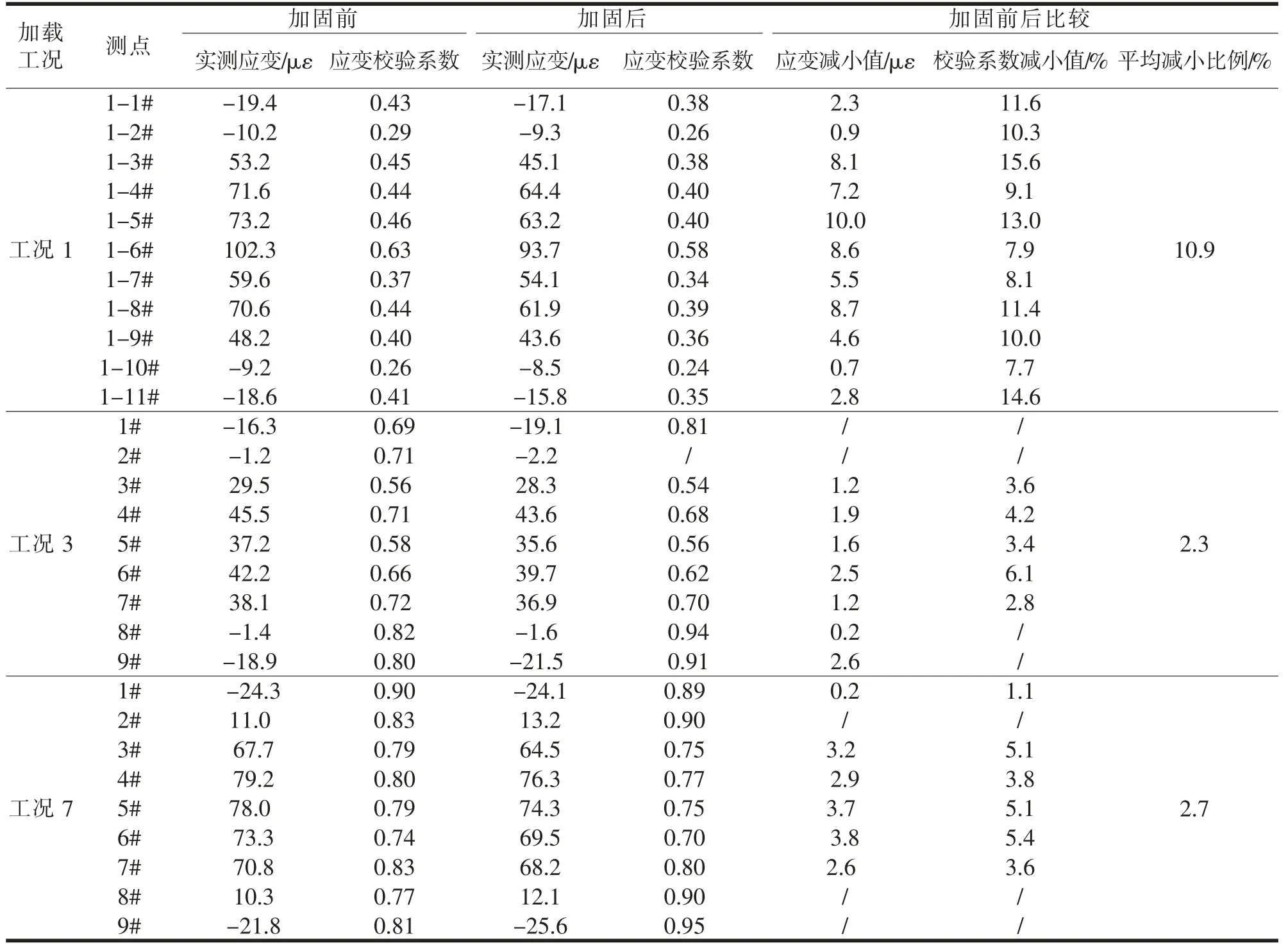

3.3 应变测试结果

加固前后采用相同的试验荷载,在相同位置测试各测点的应变值,本文仅对引桥及主桥跨中中载工况下各测点在试验荷载作用下的实测应变值进行对比,测试结果如表3 所示。

由表3 数据分析可以看出:(1)引桥在加固前跨中截面测点实测的应变校验系数值为0.26~0.63;加固后, 跨中截面各测点实测应变校验系数为0.24~0.58,均满足规范[2]要求;加固后实测应变值下降0.7~10.0 με,校验系数降低7.7%~15.6%,平均降低约11%, 说明引桥箱梁底板粘贴碳纤维板加固后,结构承载能力有所提高。 (2)主桥在加固前跨中截面测点实测的应变校验系数值为0.58~0.90;加固后, 跨中截面各测点实测应变校验系数为0.54~0.95,均满足规范要求;加固后实测应变值下降0.2~3.8 με, 校验系数降低1.1%~6.1%, 平均降低约2.5%, 说明引桥箱梁顶板粘贴碳纤维板加固后,结构承载能力改善不明显。

表3 加固前后试验荷载作用下应变测试结果

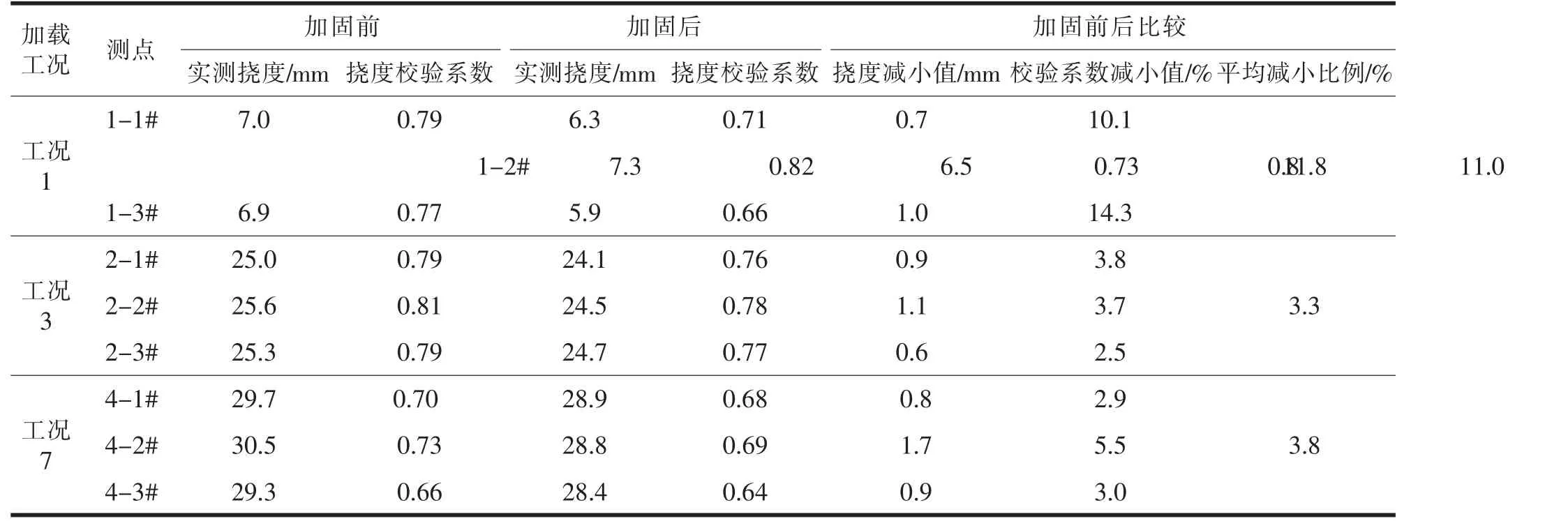

3.4 挠度测试结果

加固前后各测点在试验荷载作用下的实测挠度与理论值对比见表4。

由表4 数据分析可以看出:(1)引桥在加固前跨中截面各测点挠度实测所得校验系数为0.77~0.82; 加固后, 跨中各测点实测挠度校验系数为0.66~0.73,符合规范要求;加固后实测挠度值下降为0.7~1.0 mm, 各测点校验系数降低为10.1%~14.3%,平均降低约11.8%左右,表明箱梁底板粘贴碳纤维板加固后的结构刚度有所提高。 (2)主桥在加固前跨中截面各测点挠度实测所得校验系数为0.66~0.81;加固后,跨中各测点实测挠度校验系数为0.64~0.78,符合规范要求;加固后实测挠度值下降为0.9~1.7 mm, 各测点校验系数降低为2.5%~5.5%,平均降低约3.5%左右,表明箱梁顶板在粘贴碳纤维板加固后的结构刚度改善不明显。

表4 加固前后试验荷载作用下挠度测试结果

3.5 裂缝观测结果

在荷载试验过程中,使用裂缝传感器对引桥及主桥箱梁裂缝封闭部位进行监测,测得引桥跨中最大裂缝开展为中载满载作用下,跨中裂缝宽度扩展0.06 mm,卸载后完全恢复;主桥箱梁在荷载作用前后未发现裂缝新增及扩展现象。

4 结论

文章以某大桥加固改造工程实例为背景,针对桥梁检测中发现的箱梁顶底板结构性裂缝等病害,综合比较采用粘贴碳纤维法对结构进行加固,通过桥梁荷载试验方法对桥梁实际加固改造效果进行综合分析,可知:(1)综合加固前后箱梁跨中截面挠度、应力的改善情况及裂缝发展情况,可知粘贴碳纤维板加固方法对于大跨度预应力混凝土连续梁桥承载能力提高效果不明显,主要原因为该类加固方法为被动加固法,即结构发生变形之后,加固的材料才能发挥其加固效果,但对裂缝的抑制能够起到较好的作用;(2)对于钢筋混凝土中桥加固,该方法具有明显效果,桥梁的刚度、强度及抗弯能力有较大幅度提高。 同时粘贴碳纤维板具有经济合理、技术可行、效果可靠等优势,可采用此方法对同类桥梁进行维修加固处治。