厚油层顶部微米凝胶封堵实验研究*

2021-02-26张晓冉代磊阳肖丽华

张晓冉,代磊阳,肖丽华,宋 鑫,赵 鹏

(中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津 300452)

海上X 油田是我国海上一座辫状河三角洲前缘沉积的中孔中渗油田,地下原油粘度低,地质储量丰富。油田储层厚度大,采取分层注水开发方式,并开展早期弱凝胶驱矿场试验,取得了较好的降水增油效果。但停注弱凝胶后受益井产液含水大幅回升,部分井含水率上升10%,出现注入水突进问题,影响全油田油水处理流程及整体开发效果。

本文针对X 油田生产现状及油藏条件,通过分析注入井测试资料并结合实际生产数据,为厚油层顶部吸液强度较大,亟需开展高渗条带封堵作业,提高注入压力,实现注入水向中低渗层转向。优选了微米网状凝胶体系,开展成胶性能、抗剪切性能、封堵性能及破胶性能等实验研究,对改善X 油田注入剖面不均、高中低渗层剩余油动用程度具有较好的指导意义。

1 弱凝胶驱后注入剖面分析

X 油田弱凝胶驱过注入井采用固定浓度大段塞注入方式,弱凝胶驱前期储层非均质性得到较好的改善,二、三油组不同渗透率储层吸液剖面相对均匀,受益井含水较低且相对稳定。但弱凝胶驱后期,由于体系剖面调整能力较弱[1-5],部分注入井吸液剖面反转,出现贼层、高渗条带,含水上升较快。

以X-1 井为例,渗透率较高的二油组吸液量明显增加,1+2 小层吸液量占全井的80%以上,出现窜流情况,渗透率较低的三油组吸液量下降,4 小层完全不吸液,见图1。

图1 X 油田X-1 井弱凝胶驱前后吸液剖面变化Fig.1 Changes of suction profile before and after weak gel flooding in Well X-1 in X Oilfield

通过对X 油田8 口弱凝胶驱注入井的吸液剖面资料数据分析可知,弱凝胶驱注入后期注入井总体吸液厚度增大不明显,厚油层顶部吸液量达90%,中低渗层吸液变少,部分储层不吸液。针对这种厚油层顶部吸液强度较大的情况,亟需开展高渗窜流条带封堵,提高注入压力,实现注入水向中低渗层转向。

2 微米网状凝胶体系封堵实验

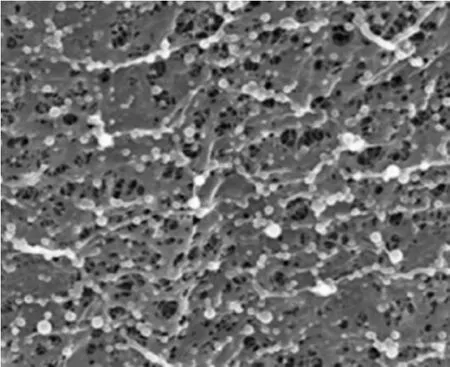

室内合成一种聚合物微米网状凝胶,采用反向乳液聚合的高分子聚合物和具有特殊结构的有机铬人工合成化合物相互作用及分子间交联,形成具有网状结构的微米级高强度聚合物凝胶。该体系具有较强的分子间作用力,电镜扫描结果表明,体系内部形成较密的空间网状结构,且该结构可以对水分子形成典型的位阻效应,降低水分子对体系结构的破坏,提高体系黏度和抗剪切性。

图2 体系成胶后电镜扫描照片Fig.2 Scanning electron microscopy of the system after gelatinization

2.1 实验材料及设备

微米网状凝胶(室内自主合成,其中聚合物采用反向乳液聚合,分子量为1.8×107,交联剂(室内自主合成有机铬化合物);常规线性聚合物凝胶(自主合成);聚合物(部分水解聚丙烯酰胺,分子量为1.8×107,大庆炼化公司);交联剂(室内自主合成酚醛树脂);实验用水(平台注入水)。

德安特分析天平(精度为0.1mg,天津德安特);HaaKe RS6000 旋转流变仪(最大扭矩200mN·m,Thermo 公司);填砂管模型(实验室自制钢管模型)。

2.2 增黏性实验

为实现大孔道的有效封堵,注入凝胶需要保持较高的黏度和抗剪切强度[6-10],通过室内成胶实验和抗剪切实验,分析微米网状凝胶的成胶性能和岩心剪切后的黏度保留率。

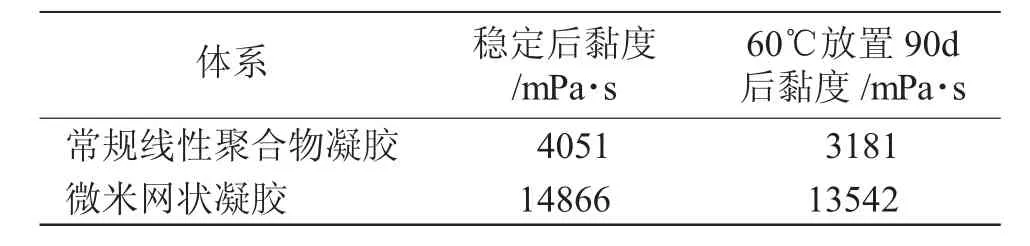

2.2.1 成胶性能实验 将配制好的相同浓度的微米网状凝胶体系、常规线性聚合物凝胶体系,用RS600 流变仪在恒定的转动频率下测定不同体系的黏度和流变参数,考察其成胶后增黏性能。体系浓度为1500mg·L-1,实验温度60℃。实验结果见图3 和表 1。

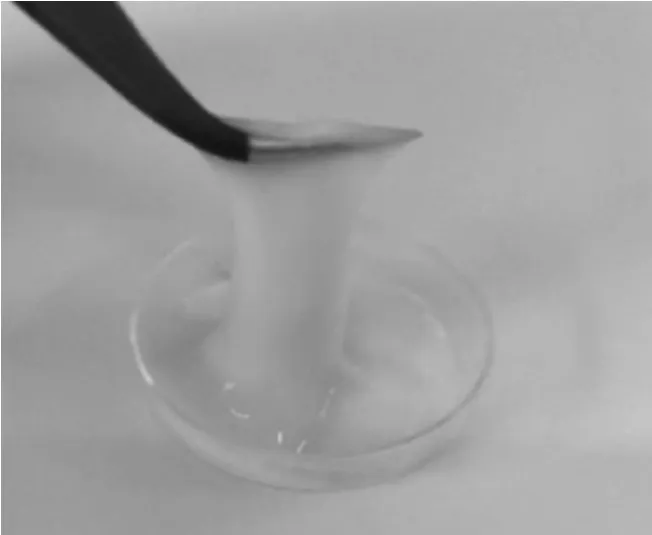

图3 微米网状凝胶成胶形态Fig.3 Gel form of micron reticular gels

表1 不同体系成胶黏度实验结果Tab.1 Experimental results of gelatinization of different systems

体系成胶黏度直接决定着其对多孔介质尤其是高渗层的封堵效果。表1 结果表明,两种体系成胶后体系黏度均能达到较高水平,但微米网状凝胶体系成胶强度明显高于常规聚合物凝胶体系。成胶稳定后最大粘度可达到14866mPa·s。放置90d 后微米网状凝胶体系粘度保留率仍能保持在91%以上,成胶性能较好。

2.2.2 抗剪切实验 凝胶体系经过岩心孔隙介质后,由于受到孔隙和吼道的剪切,体系结构受到一定程度的破坏,黏度会有所降低。将配制好的凝胶体系以恒定的注入速度通过填砂管模型,测试体系的抗剪切性能,填砂管模型为多组φ2.5cm×15cm 钢管模型,渗透率 2500mD,注入速度 0.3mL·min-1,在不同注入PV 数下取样测量体系粘度,实验结果见表2。

表2 不同体系填砂管模型剪切后成胶性能Tab.2 Gluing properties of different sand filling tube models after shear

体系抗剪切能力越强,在厚油层高渗条带中越能保持较高黏度和较长的有效期。表2 实验结果表明,常规线性凝胶在注入2PV 时体系黏度损失率达50%,经过4PV 剪切后体系黏度保留率不足10%,微米网状凝胶注入2PV 时体系黏度保留率达87%,注入4PV 后体系黏度保留率高于40%,抗剪切性明显高于常规线性聚合物。这是因为常规线性聚合物受到孔隙剪切后分子链断裂,分子量降低并无法恢复,黏度损失较大,而微米网状凝胶因为体系成分和特殊的空间网状结构经过岩心剪切后可以得到一定的恢复,因此,具有较强的抗剪切性,说明微米网状凝胶对优势渗流通道发育地层能保持较高的体系粘度和较宽的成胶范围。

2.3 封堵能力实验

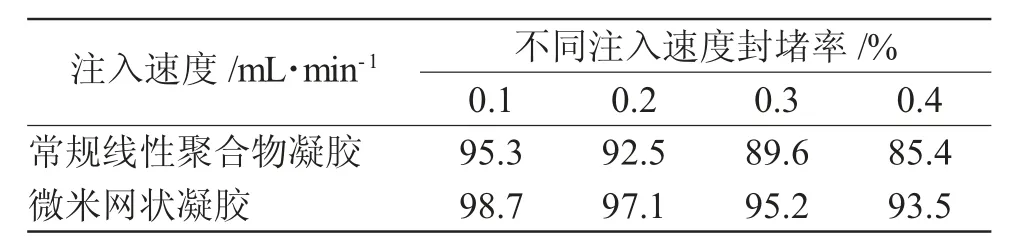

2.3.1 单管封堵实验 将单根填砂管串联为φ2.5cm×45cm 模型,用真空泵抽真空并饱和地层水后,以恒定的速度进行水驱至注入压力平稳,并以不同的注入速度恒速注入0.4PV 两种凝胶体系并候凝24h,将模型转后续水驱,计算注入凝胶体系前后岩心封堵率,实验结果见表3。

表3 不同体系填砂管模型剪切后成胶性能Tab.3 Gluing properties of different sand filling tube models after shear

由表3 可见,微米网状凝胶对岩心封堵率在不同注入速度下均高于常规线性聚合物凝胶,在0.1mL·min-1较低注入速度下,微米网状凝胶封堵率达98.7%,且与常规线性聚合物凝胶相比,提高注入速度对体系封堵率影响较小,在0.4mL·min-1较高注入速度下,封堵率可以达到93.5%,封堵效果较好。

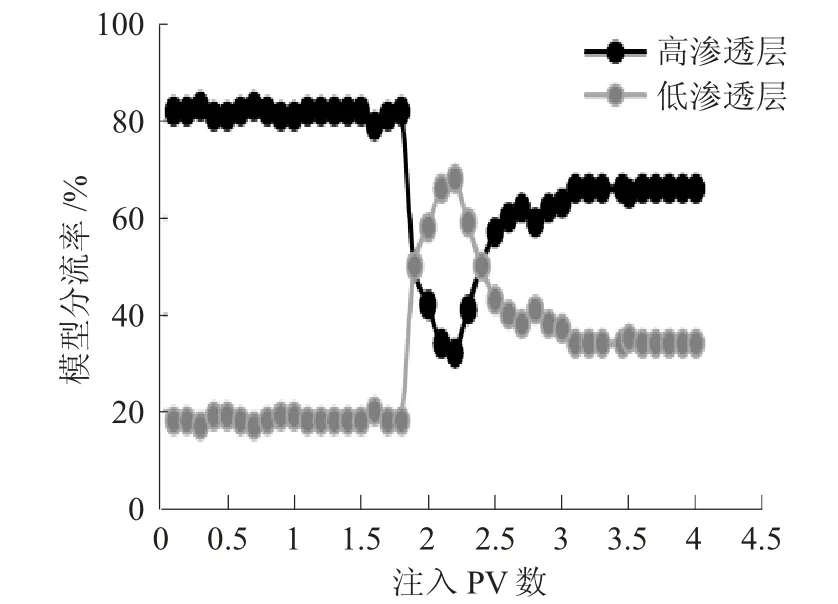

2.3.2 双管液流转向实验 将填砂管并联为两组φ2.5cm×30cm 模型,渗透率为 2500mD/500mD,用真空泵抽真空并饱和地层水后,以恒定的速度对并联岩心进行水驱至压力平稳,再注入0.4PV 微米网状凝胶体系并候凝24h,转后续水驱,计算注入凝胶体系前后分流率,实验结果见图4。

图4 不同体系填砂管模型剪切后成胶性能Fig.4 Gluing properties of different sand filling tube models after shear

由图4 可以看出,模型水驱后注入凝胶体系,高渗透率管分流率由82%降至32%,后续水驱过程中高渗透率管分流率虽然有所上升,但低渗透率管分流率仍能维持较高水平,与注凝胶体系前相比分流率提升了90%,说明该体系对非均质岩心具有较好的液流转向能力,可以有效提高低渗透层的动用程度。

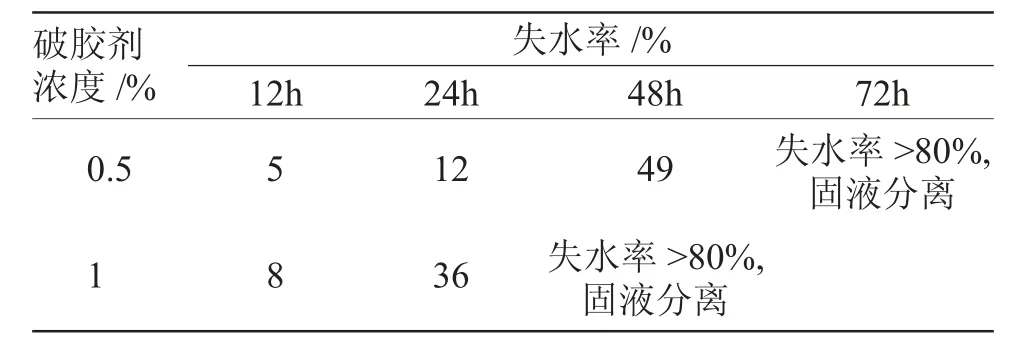

2.4 破胶实验

海上平台实际开展凝胶注入过程中,由于平台空间小、作业环境复杂,若出现失电或设备故障等,易造成凝胶提前成胶,堵塞设备及管柱。利用破胶剂开展微米网状凝胶破胶实验,考察不同破胶剂浓度下凝胶失水率。实验结果见表4 和图5。

表4 微米网凝胶破胶实验结果Tab.4 Experimental results of micron mesh reticular gel breaking

图5 破胶剂1.5%时不同时间凝胶失水状态Fig.5 Gel lost water at different time when the gel breaker was 1.5%

结果表明,破胶剂的加入可以使高黏度的微米网状凝胶失水破胶。破胶剂浓度为0.5%时体系72h失水率超过80%,破胶剂浓度为1%时,体系48h 凝胶失水率超过80%,实现固液分离并完全破胶。因此, 在矿场实际应用过程中若出现凝胶提前成胶的情况,可以使用破胶剂保障施工安全。

3 结论与建议

(1)X 油田弱凝胶驱注入后期吸液剖面不均,厚油层顶部吸液厚度达90%,中低渗层吸液较少,部分储层不吸液,中低渗透层剩余油启动困难。

(2)微米网状凝胶增粘性较好,体系浓度为1500mg·L-1黏度达到 14866mPa·s,经过 4PV 的岩心剪切后体系黏度保留率高于40%,具有较强的抗剪切性。

(3)较高注入速度下,体系对单填砂管封堵率达93.5%,封堵效果较好,双填砂管岩心实验表明,体系具有较强的的液流转向作用,凝胶注入后,低渗透管分流率由38%上升至58%。该体系对非均质岩心具有较好的液流转向能力,可以有效提高低渗透层剩余油的动用程度。