三危山断裂敦煌段古地震活动特征

2021-02-14刘兴旺袁道阳邹小波

刘兴旺 袁道阳 姚 胜 邹小波

1)甘肃兰州地球物理国家野外科学观测研究站,兰州 730000

2)中国地震局兰州岩土地震研究所,兰州 730000

3)兰州大学,地质科学与矿产资源学院,兰州 730000

0 引言

古地震是活动断裂研究的重要参数之一,指保存于地层记录之中的史前大地震事件(冉勇康等,1999;邓起东等,2008),其研究意义在于可突破仪器和历史地震记录时间较短的局限,使我们可以在更长的时间尺度上研究多个大地震的轮回,提高对活动断裂长期地震行为的认识以及地震危险性评价研究(邓起东等,2008)。位于敦煌附近的三危山断裂是阿尔金断裂带向NW 扩展的重要分支断裂(国家地震局“阿尔金活动断裂带”课题组,1992;Xiaoetal.,2011;Cunningham,2013;刘兴旺等,2018;云龙等,2019),其可能发生的地震灾害将直接影响敦煌、瓜州等城市的安全及莫高窟、阳关等历史文化遗迹的保存。通过古地震研究认识三危山断裂地震复发特征,对敦煌及其邻区的地震危险性评价具有重要意义。

前人曾对三危山断裂开展过少量古地震研究:云龙等(2016b)通过对断裂东段3个探槽的分析,辨认出3次古地震事件,最早一次事件约发生在53ka前,第2次事件发生于距今约40ka时,最近的一次事件发生于距今7.42~2.47ka,但其对最近一次古地震事件的判定存在一定争议;刘兴旺等(2018)根据断裂中、东段的3个探槽的分析及光释光测年结果,确定断裂在(40.3±5.2)~(42.1±3.9)ka有过1次古地震事件,断裂为晚更新世断裂。这些研究主要集中在断裂中、东段,针对断裂西段尚未开展古地震的研究,同时未涉及古地震的复发特征、可能的震级等方面的研究。

基于高分辨率卫星影像,我们发现在三危山断裂西段,主断裂已向前侧盆地内部扩展。通过对最新的断层陡坎进行探槽开挖和年代学研究,本文确定了断裂古地震事件序列,讨论了三危山断裂地震复发特征及可能发生的地震震级。

1 构造背景

新生代以来,印度板块与欧亚板块发生碰撞并持续向NE推挤,导致青藏高原持续隆升并不断向N扩展(Tapponnieretal.,2001),作为高原北边界的阿尔金断裂复活并存在多期强烈活动,在高原变形中起着重要的调节作用(Meyeretal.,1998;Tapponnieretal.,2001;Yinetal.,2002;徐锡伟等,2003;李海兵等,2006;Zhangetal.,2007)。阿尔金断裂以强烈的左旋走滑为主要特征,沿断裂两侧一系列山脉的隆升是其走滑及伴生的逆冲活动的重要表现形式,如其南侧的祁连山、党河南山及大雪山等(李海兵等,2006)。同样,北侧三危山的隆升也与阿尔金断裂的走滑有直接关系,在敦煌西水沟发现的敦煌群逆冲于中更新世酒泉砾石层之上是阿尔金断裂第四纪早期向盆地内部逆冲扩展的直接证据(郑剑东,1991;潘家伟等,2015),三危山属于阿尔金断裂向NW 扩展的前缘地带(Cunningham,2013)。三危山山体隆起的幅度规模远远小于南侧的祁连山、大雪山等山脉,反映该地区作为青藏高原抬升的前缘地带,起始活动的时间较晚,或作为分支断裂,运动幅度和强度大为减弱,整体活动性不强。

三危山断裂发育于三危山西北麓(图1),分割了敦煌盆地和踏实盆地,地貌上构成了三危山断块隆起区与山前缓倾斜平原的分界线,具有对不同微地貌单元的控制作用,卫星影像线性特征明显,多构成前第四纪地层与第四纪地层的分界线。该断裂第四纪以来活动特征明显,断裂东段发生过1933年安西5 级地震(顾功叙,1983)。三危山断裂东起双塔水库一带,向SW经十工口子、芦草沟、树沟子,在敦煌经过西水沟后进入鸣沙山沙漠区,形迹不再清楚。断裂整体走向N65°E,倾向以SE为主,倾角50°~70°,长约175km。断裂活动以左旋走滑为主,兼有逆断层特征,局部具正断层特征。根据断裂的几何展布及断错地貌特征,三危山断裂可分为3段:东段(双塔水库—十工口子),长约50km;中段(十工口子—树沟子段),长约65km;西段(树沟子—西水沟),长约60km,各段呈左阶或右阶排列(图1)。断裂沿线断错地貌主要为基岩陡坎、断层沟槽以及冲沟、山脊左旋等,晚更新世以来断裂的左旋滑动速率为0.28~0.33mm/a(云龙等,2016a)。

图1 三危山断裂地质构造简图Fig.1 Simple geologicalmap of the Sanweishan Fault.F1 阿尔金断裂;F2 石包城断裂;F3 巴兔山断裂;F4 三危山断裂;F5 鸣沙山断裂;F6 党河水库断裂;F7 阳关断裂

如前文所述,对于三危山断裂古地震的研究主要集中在中、东段,在断裂西段并未找到合适的地点开展古地震研究(刘兴旺等,2018)。在三危山断裂西段的蚊子沟,谷内晚更新统晚期冲洪积堆积的砾石层未被断错(张裕明等,1989);在榆树沟,沟口冲洪积阶地的热释光年龄约为40ka,其上未见断裂活动的迹象(张裕明等,1989),表明断裂该时间段以来无明显活动。经卫星影像解译,我们发现三危山断裂在疙瘩井附近已扩展至盆地内部,形成分布于山前洪积扇上的断层陡坎,该断层陡坎的存在及活动特征可能反映了断裂西段最新的地震活动。

2 三危山西段古地震事件

2.1 地貌特征及年代样品测试

新发现的断层陡坎距离三危山主断层约2km,长约1.3km,我们将其命名为三危山断裂敦煌段。断层陡坎在卫星影像上线性特征明显(图2a),经卫星影像解译和野外实地考察,本区可划分为3级洪积扇面(图2b)。A1为最新的仍在堆积的洪积扇,主要为现今河道,从卫星影像上可看到流水的痕迹,在卫星影像上颜色发白(图2a)。A2洪积扇面的拔河高度约为1m,远离三危山后高度逐渐降低,表面有细粒粉砂土沉积。A3洪积扇的拔河高度为2~3m,主要分布于断层上盘,在卫星影像上的色调最深,呈青灰色(图2)。断层陡坎主要分布于A2和A3之间(图2c),野外对断层陡坎进行了差分GPS测量,2条测量剖面(P1和P2,位置如图2b所示)揭示陡坎高度为(2.3±0.3)m和(2.1±0.4)m,平均高度为(2.2±0.5)m。在此陡坎上开挖了2个探槽(图2b),探槽剖面揭示断裂以低角度逆冲为主要特征,主要断错晚更新世地层,存在2次古地震事件。

图2 三危山断裂西段疙瘩井的断错地貌Fig.2 Fault landforms at the western segment of the Sanweishan Fault at Gedajing.a断层陡坎卫星影像;b卫星影像解译;c断层陡坎野外照片;d断层陡坎差分GPS测量

研究区主要为干旱—半干旱气候,植被稀缺,有机碳沉积少,大多为冲洪积沉积物,可选取的测年物质主要为沉积物中的粉细砂,测年方法主要采取光释光测年(OSL)。光释光测年法最早在1985年提出(Huntleyetal.,1985),经过30多年的发展,测试技术和方法有了长足的进步和改善,测试精度不断提高,已成为广泛应用于考古、第四纪环境、活动构造及古地震研究中重要的测年手段(陈杰等,1999;王旭龙等,2005;杨传成等,2007;张克旗等,2015)。本研究先后2次采集了光释光样品,第1次测试的样品结果较为混乱无序,存在较多层位年代颠倒的情况(表1)。因此,又重新补采了部分样品进行了测试(表2),用2次测试的结果综合限定探槽内各层位的年代。

表1 三危山断裂光释光样品测年数据Table 1 OSL dating results of the Sanweishan Fault

表2 三危山断裂光释光样品测年数据(续)Table 2 OSL dating results of the Sanweishan Fault(continued)

2.2 探槽1(TC-1)

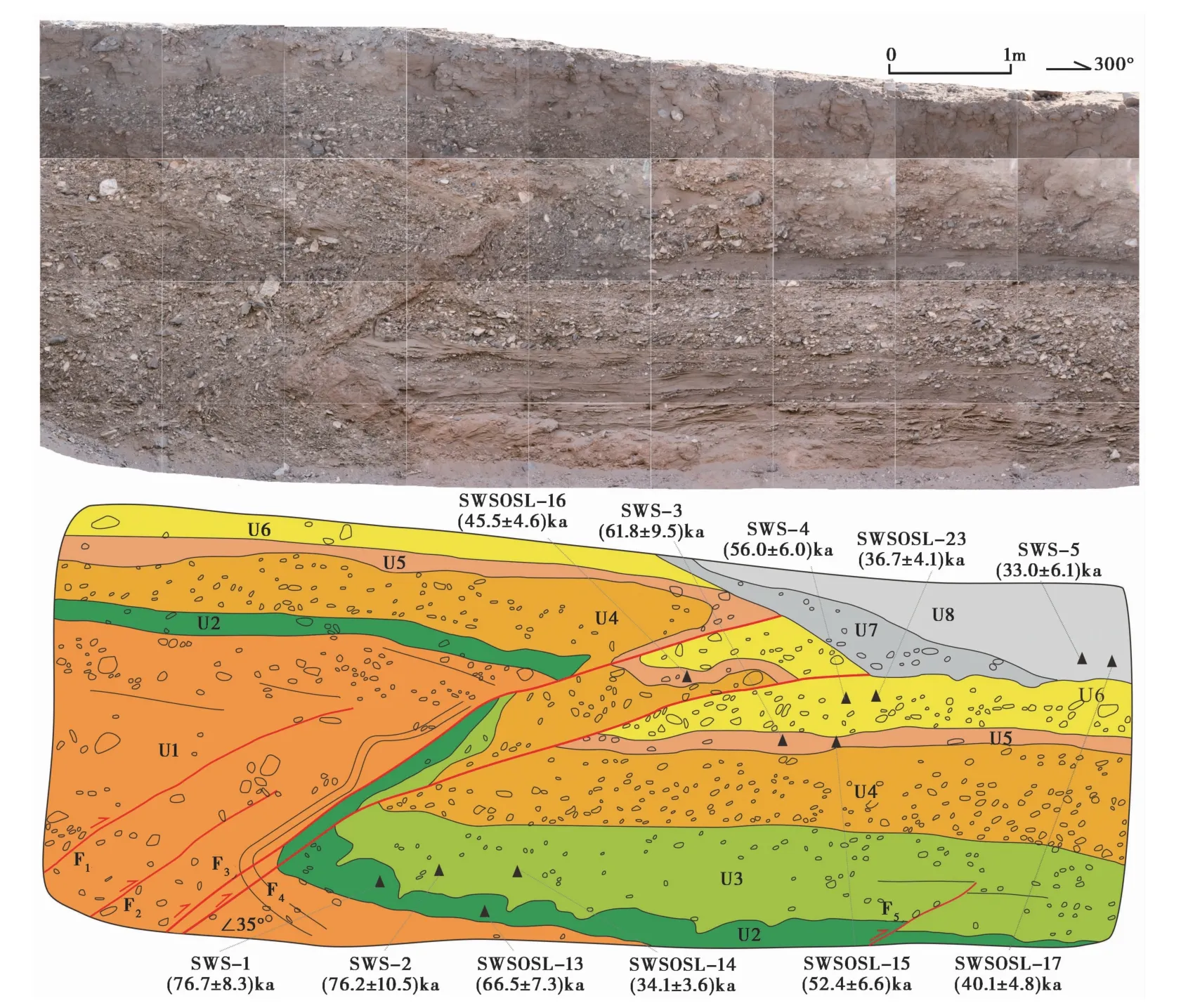

探槽1开挖处的陡坎高约1.2m,探槽长约11m、宽3m、深3m,探槽中主要揭露8套地层和5条逆断层(图3)。

图3 探槽1南壁照片及解译图Fig.3 Photos and interpretation map in the south wall of trench 1.

U1:青灰色砾石层,夹砂层透镜体,靠近断层处有砾石层褶皱弯曲;

U2:淡红色砂层,古地表,在断层作用下发生褶皱变形,裂缝发育,充填细砂,取光释光样品SWSOSL-13和SWS-1,年龄分别为(66.5±7.3)ka和(76.7±8.3)ka;

U3:灰色砂层,含小砾石,只在断层下盘出露,坎前堆积,取光释光样品SWSOSL-14和SWS-2,年龄为(34.1±3.6)ka和(76.2±10.5)ka;

U4:灰色砾石层,砾石为片岩、片麻岩,粒径多为3~5cm,分选好,磨圆差,断层上盘较薄,下盘稍厚;

U5:青灰色砂层,取光释光样品SWSOSL-15、SWSOSL-16和SWS-3,年龄分别为(52.4±6.6)ka、(45.5±4.6)ka和(61.8±9.5)ka;

U6:淡红色砂砾石层,上盘为现今地表,含砂较多,取光释光样品SWSOSL-23和SWS-4,年龄为(36.7±4.1)ka和(56.0±6.0)ka;

U7:崩积楔,混杂堆积;

U8:青灰色地表砂土层,堆积于断层下盘,在其底部采光释光样品SWSOSL-17和SWS-5,年龄为(40.1±4.8)ka和(33.0±6.1)ka。

探槽揭露5条逆断层,断层倾角约为35°,F1和F2发育于U1层中,只断错U1层。F5断错U2和U3层,断距较小,为次级断层。F3和F4为主断层,断错至U6层,被U8层覆盖。根据断层和地层的切盖关系、地层在断层两侧沉积厚度的变化分析,该剖面记录了2次古地震事件。较早的地震事件E2发生在U2层沉积之后,断层的活动使得U1和U2层发生褶皱变形,为坎前堆积U3层提供了空间,之后沉积U4、U5及U6层。最新一次地震事件E1发生在U6层形成之后,形成混杂堆积的崩积楔U7,之后被最新沉积的地表粉砂土层U8覆盖。U2层的高差为2.4m,而地表的断层陡坎高度仅为1.2m,表明U3层坎前堆积作用明显。

2.3 探槽2(TC-2)

探槽2开挖处的陡坎高约2.4m,探槽长约12m、宽3m、深3m,探槽中主要揭露9套地层和3条逆断层(图4)。

图4 探槽2北壁照片及解译图Fig.4 Photos and interpretation map in the north wall of trench 2.

U1:灰白色砾石层,粒径较大,直径多为5~8cm,磨圆度较好,分选差;

U2:淡红色砂砾石层,古地表,在断层作用下发生褶皱变形,裂缝发育,充填细砂,取光释光样品SWS-7,年龄为(77.3±11.4)ka;

U3:青灰色砂层,较松散,褶皱变形,取光释光样品SWSOSL-18和SWS-6,年龄为(32.1±3.7)ka和(76.5±8.8)ka;

U4:灰色砾石层,砾石为片岩、片麻岩,粒径多为3~5cm,分选好,磨圆差,断层上盘较薄,下盘沉积厚,未见底层;

U5:青灰色砾石与厚约10cm的灰色砂、砾石互层,砾石磨圆较差,水平层理,近断层处褶皱变形明显;

U6:灰白色砾石层,粒径多为3~5cm,松散,磨圆分选差;

U7:浅红色地表砂砾石层,采光释光样品SWSOSL-19,其年龄为(57.3±5.2)ka;

U8:崩积楔,混杂堆积;

U9:青灰色砂土层,主要堆积于断层陡坎前侧,在其底部采光释光样品SWSOSL-20、SWS-8和SWS-9,其年龄分别为(28.1±2.9)ka、(35.1±3.7)ka和(14.4±1.5)ka。

探槽揭露3条逆断层,断层倾角约为30°,F1发育于U1层中,只断错U1层。F2断错至U5层,在U5层内以褶皱变形为主。F3断错至U7层,被U9层覆盖。探槽主要揭露2次古地震事件。较早的地震事件E2发生在U2层沉积之后,断层的活动使得U1和U2层发生褶皱变形,之后沉积U3—U6层,断层下盘的沉积厚度普遍大于断层上盘。最新一次地震事件E1发生在U7层形成之后,形成混杂堆积的崩积楔U8,之后被最新沉积的地表粉砂土层U9覆盖。U2层在断层下盘未出露,与探槽1内的U2层进行对比,两者高差为2.4m,与地表断层陡坎的高度基本一致,说明探槽中记录的事件完整。

2.4 古地震年代限定

2个探槽的距离很近,所限定的古地震事件也很一致,地震发生的层位也可以进行对比。较早的E2事件断错淡红色古地表U2,之后沉积或堆积U3细粒沉积。在U2层中采集了3个年代样品,其中2个年代样品的结果较为一致,我们选择误差范围较小的(76.7±8.3)ka作为本层的形成年龄。在U3层中采集了4个样品,其年代差别很大,2个样品的测年结果约为76.4ka,另外2个样品的结果约为33.5ka,对上、下层位的年代进行对比后,认为33.5ka的结果不太合理。同样,我们选择距今(76.5±8.8)ka作为U3层的形成年代。因此,E2地震事件发生的年代为距今(76.5±8.8)~(76.7±8.3)ka。

最新的事件E1同样断错最新地表,被断层下盘坎前堆积的最新细粒沉积物覆盖。探槽1中U5层的年代位于2次地震之间,在U5中采集了3个样品,年龄分别为(52.4±6.6)ka、(45.5±4.6)ka和(61.8±9.5)ka,差别较大,综合考虑用三者的共同区间(55.8±3.3)ka代替U5的年龄。新地表U6(探槽2中为U7)有3个年龄结果,大致可分为56ka和36.7ka,考虑到U5的年代,56ka可能代表其早期形成年龄,36.7ka可能代表晚期发生地震事件之前的年龄。坎前堆积层有5个年代结果,考虑到地表层的结果,认为距今(35.1±3.7)ka可能代表了其最早的沉积年代。因此,综合考虑后认为地震事件E1发生的年代为距今(35.1±3.7)~(36.7±4.1)ka。

3 讨论

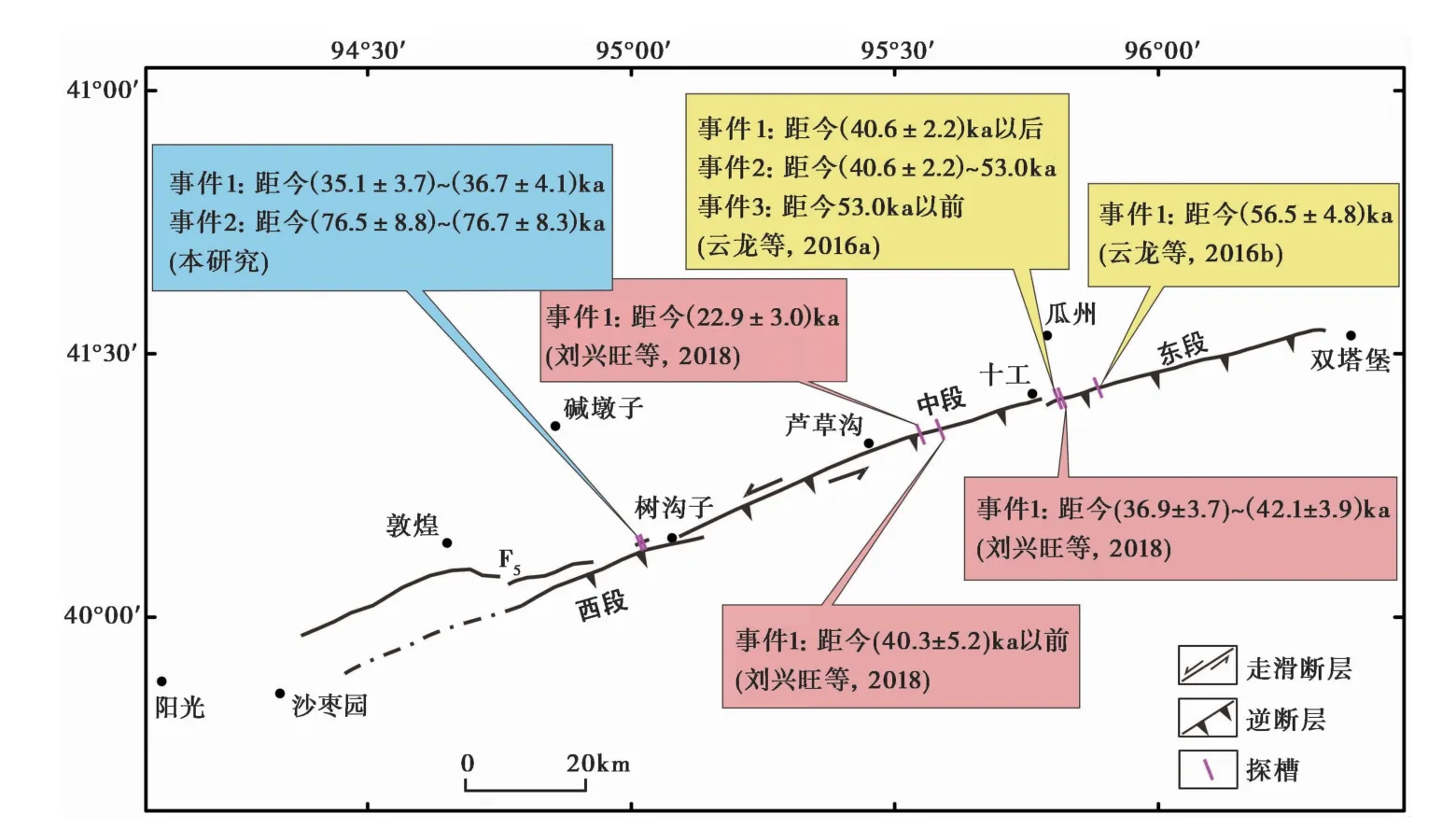

根据前人研究结果(图5),三危山断裂中段发生过一次古地震事件,其年代为距今(36.9±3.6)ka(或(40.3±5.2)ka)之前(刘兴旺等,2018);东段发生过的1次古地震事件的年代为距今(36.9±3.7)~(42.1±3.9)ka(云龙等,2016b;刘兴旺等,2018)。考虑到光释光年代样品测试误差,这2次事件可能与西段新发现的年代为距今(35.1±3.7)~(36.7±4.1)ka的古地震为同一次事件,该次地震在三危山断裂各段均有记录,综合年代结果分析,该次事件发生的年代约为距今(37±3.8)ka。对于更早的一次事件,中、东段探槽均未有揭露,根据西段探槽内揭露的2次地震可知,每次地震形成的垂直位移大致相同,判定地震的复发符合特征地震模式(Schwartzetal.,1984),根据前一次地震发生的年代,复发间隔可能接近40ka,其复发间隔远大于青藏高原北缘其他活动断裂的古地震复发间隔(罗浩等,2016;何文贵等,2018;Shaoetal.,2018;刘兴旺等,2020)。然而,针对哈萨克斯坦境内天山北麓的Toraigyr断层的研究表明,断裂在距今3.15~3.6ka和(39.9±2.7)ka发生过2次地震事件,其间隔约为36.7ka(Grützneretal.,2017),与本研究的结果类似,表明断裂具有超长的复发周期。根据探槽1中U2层自距今约(76.7±8.3)ka以来形成的垂直位错约2.4m可得到断裂的垂直滑动速率为(0.03±0.01)mm/a。U2层产生的缩短约为7.1m,相应的缩短速率为(0.09±0.01)mm/a,低断裂滑动速率可能是古地震复发周期长的主要原因(张培震等,2008)。

图5 三危山断裂分段及古地震特征Fig.5 Characteristics of segmentation and paleoearthquakes in the Sanweishan Fault.

在三危山断裂中段较早一期的古地表上发育多条张性裂缝,其内充填细砂,年龄约为(22.9±3.0)ka,推测可能代表了1次古地震事件发生的年代(刘兴旺等,2018)。三危山断裂东段在距今(56.5±4.8)ka之前也曾有过1次古地震事件(云龙等,2016b),但未见距今约(22.9±3.0)ka的地震记录。上述2次事件在敦煌段的探槽中均未见记录,表明三危山断裂地震活动也可能存在分段性,有各段联合活动和分段活动2种模式。联合破裂可能复发间隔更长、震级更大,而分段活动的地震震级可能更小、复发间隔更短,要了解各分段断裂活动的复发特征需要对其开展更为精细的研究。根据古地震探槽的研究,龙门山活动断裂带也具有类似的活动特征模式(冉勇康等,2018),北川-映秀断裂中段与北段、江油-灌县断裂中段具有各自活动的特征,但也可能发生联合破裂,产生如类似汶川8级地震规模的地震,这种情况则周期较长,全新世记录仅有1次(冉勇康等,2018)。

在三危山断裂西段山边的主断裂及附近区域未发现最新活动的特征(张裕明等,1989;刘兴旺等,2018),断裂表现出向盆地内部扩展的运动特点,若断裂东、中段及敦煌段断裂发生破裂,则破裂可能达到的长度为120km,根据地表破裂带长度(SRL)与震级关系经验公式(Wellsetal.,1994)(MW=5.08+1.16×log(SRL))推算的震级为7.5级。假如三危山断裂中段65km发生破裂,推算的震级为7.2级;假如三危山断裂东段50km发生破裂,推算的震级为7.1级。根据探槽1估算地震的同震位移为2.1m,利用最大位移(MD)与震级关系经验公式(Wellsetal.,1994)(MW=6.69+0.74×log(MD))推算的震级为6.9级。需要指出的是,由于在断裂沿线并未得到更多的同震位移数据,2.1m可能并不能代表地震的最大位移,因此MW6.9只能作为地震的最小参考震级。综合考虑,三危山断裂可能发生的地震的震级范围为MW7.1~7.5。

根据断裂的空间展布特征(图1),新发现的断裂西段盆地内部断裂也可能向SW 与鸣沙山断裂相连接,在该情况下可能会发生震级更大的地震。需要指出的是,无论地震复发符合哪种模式,三危山断裂的地震离逝时间已经很长,其未来的地震危险性不容忽视,若发生与估算震级相当的地震,则将对距离断裂较近的敦煌、瓜州城区以及莫高窟文化遗址造成较大的震害。

4 结论

三危山断裂位于发育于三危山西北麓,长约175km,可分为东、中、西3段。本研究对断裂西段进行了野外地质调查、古地震探槽分析及光释光样品测年,确定断裂发生过2次古地震事件:事件E1发生的年代约为距今(35.1±3.7)~(36.7±4.1)ka;事件E2发生的年代约为距今(76.5±8.8)~(76.7±8.3)ka。断裂晚更新世以来的垂直滑动速率为(0.03±0.01)mm/a,相应的缩短速率为(0.09±0.01)mm/a。

综合前人研究结果,分析认为三危山断裂古地震活动具有分段性特征,中、东段具有单独破裂的可能性,也存在与敦煌段发生级联破裂的可能性,根据已有的证据判断级联破裂的复发间隔约为40ka,复发周期较长。通过经验公式计算得到三危山断裂可能发生的震级范围为MW7.1~7.5。无论是分段活动还是级联破裂,三危山断裂的地震离逝时间已经很长,在青藏高原持续扩展的前提下,其完全停止活动的可能性不大,未来的地震危险性值得关注。