象山港潮滩沉积物有机质分布特征及物源影响分析*

2021-02-03冯佰香李加林何改丽

徐 皓 冯佰香, 李加林 ① 何改丽,

(1. 宁波大学东海研究院 宁波 315211; 2. 宁波大学地理与空间信息技术系 宁波 315211; 3. 宁波发展规划研究院宁波 315042; 4. 南京大学地理与海洋科学学院 南京 210023)

潮滩作为海陆交互作用影响最频繁的区域, 除了自身生产力丰富外, 还接收了大量的人为或自然的海陆源有机质, 是海岸带有机质的重要存储单元(刘敏等, 2004)。我国海岸线漫长, 潮滩发育广且类型多样, 研究不同类型潮滩的沉积特征、有机质来源及其影响因素等课题, 有利于进一步揭示潮滩在海陆物质交互过程中扮演的重要角色, 目前已成为探讨海岸带沉积过程的热点问题之一(高建华等, 2005; 余婕等, 2008; 杨钦川等, 2019)。

C/N 和 δ13C 等是判断沉积物中有机质来源的经典指标, 目前利用二者示踪有机质来源已广泛应用于河流、河口、湖泊和海岸带沉积环境研究中(Hu et al,2014; Ran et al, 2017)。潮滩沉积物中有机质的含量受多种来源的干扰, 包括潮滩自生植被、近岸人类活动、高程和水动力条件。例如, 沿岸生产生活污水和港湾鱼虾贝类养殖排泄物、残饵等均会对潮滩有机质来源产生干扰(刘东艳等, 2012; 姜启吴等, 2012; 张才学等, 2012); 沉积物所处高程位置及其附近特殊的水动力条件同样会引起沉积物中陆源有机质信号的变化(袁洪伟, 2017)。

目前我国潮滩沉积物有机质来源的研究大多集中在黄河口、苏北、崇明东滩、杭州湾等地(陈庆强等, 2007; 任丽娟等, 2011; 董洪芳等, 2013)。这些潮滩都是开敞型, 受外海影响显著, 但我国海岸线漫长,存在不少封闭式或半封闭式港湾。这些港湾受人类活动影响显著, 同时是海岸湿地生态系统的重要载体,研究其有机质的分布特征及影响因素是海岸湿地物质循环研究的重要课题之一。本文以象山港潮滩为研究对象, 探讨半封闭式港湾潮滩有机质的分布特征。在测试潮滩表层沉积物碳氮指标、计算陆源有机质贡献率基础上, 研究影响沉积物中有机质来源的各种因素, 探讨人类活动影响与潮滩自生沉积的耦合效应, 以帮助指导人类合理开发利用潮滩资源, 实现海岸带系统的可持续发展。

1 样品采集与分析

1.1 样品采集

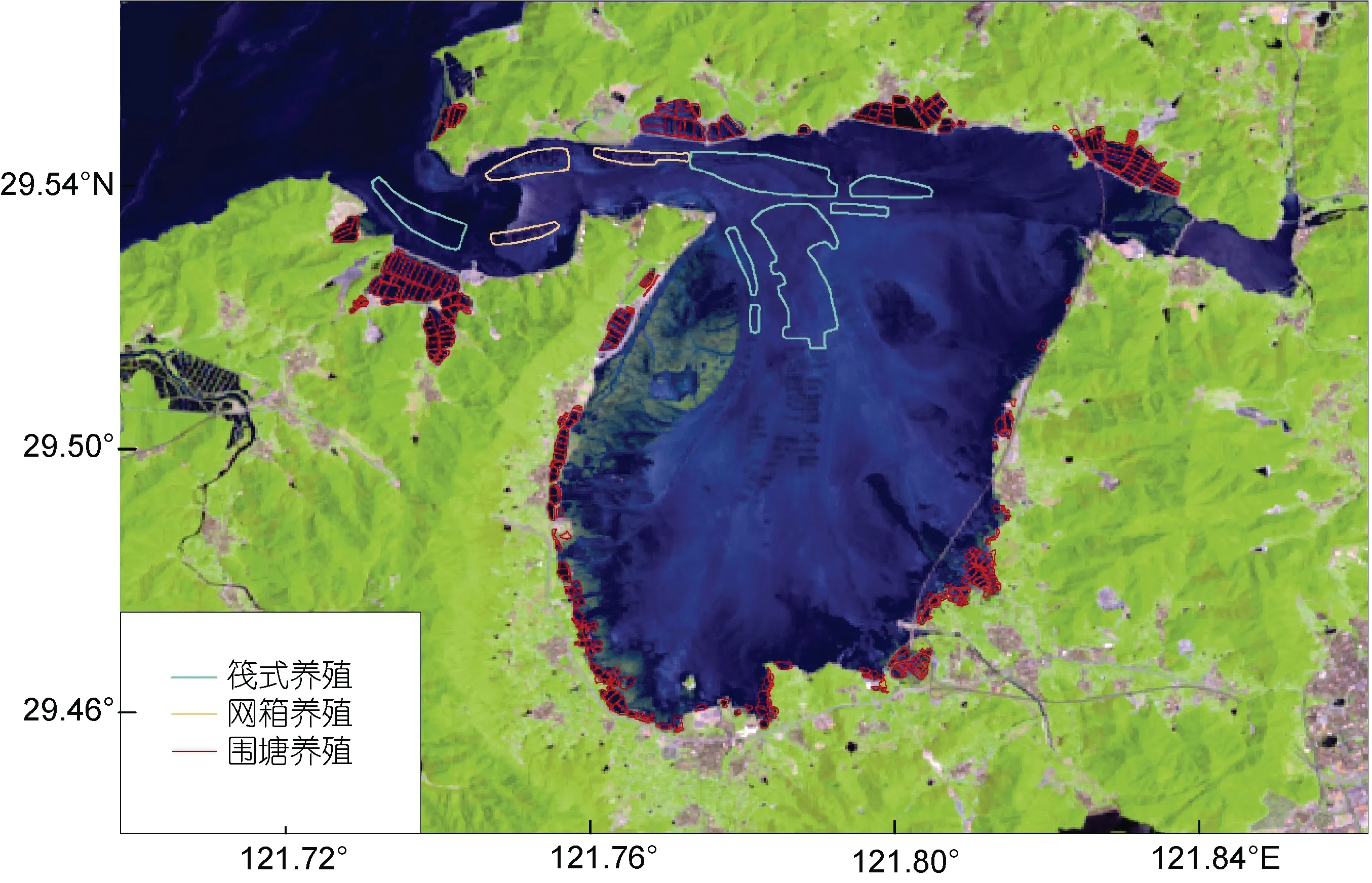

象山港位于浙江省宁波市象山半岛以西, 是典型的半封闭式港湾。西沪港为象山港内一重要支港,仅通过一狭长水道与主港相连, 退潮时港内大部滩涂出露地表, 仅存有潮汐通道(图 1), 是象山港内潮滩最集中区域。互花米草是研究区潮滩的主要植被。研究区的潮汐属于不正规半日潮, 涨潮历时大于落潮历时, 落潮流速大于涨潮流速, 落潮平均流速仅为0.5—0.6 m/s, 往复流, 潮差大, 平均达3.18m。潮滩宽度在 200—1000 m 之间, 坡度在 2%—8%(黄秀清等, 2008)。

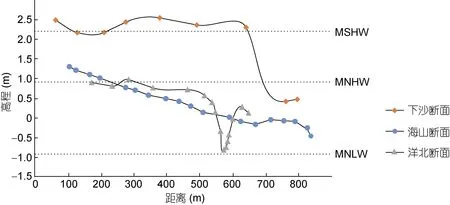

2017 年7 月, 连续3 天在西沪港内选取下沙、海山、洋北三个潮滩断面进行采样。下沙断面位于西沪港的西岸, 在三个断面中高程最高, 全部为互花米草覆盖, 无光滩; 海山断面位于西沪港南岸, 断面上半部分为互花米草覆盖, 断面下半部分为光滩; 洋北断面, 几乎全部为光滩。依据高程变化, 自陆向海设置采样点, 在落潮时采集表层沉积物样品。每个采样点采集10 cm 见方, 5 cm 深的表层样品, 并用聚乙烯样品袋收集、密封。样品采集后运回实验室, 并置于冰柜冷冻(-18°C)保存, 待测试。采样同时用全站仪测定各采样点位置和高程信息, 高程数据为 85 高程, 具体采样信息见表1。

1.2 研究方法

1.2.1 潮滩沉积相高程划分

西泽站(图 1)是离研究区最近的验潮站。通过整理国家海洋局与国家海洋信息发布中心公布2016—2018 年的潮汐数据, 得到西泽站 2016—2018年间, 平均大潮高潮位(MSHW)、平均小潮高潮位(MNHW)、小潮平均低潮位(MNLW)和平均大潮低潮位(MNLW)(表2)。据此, 研究区潮位划分结果为: 潮上 带 (>2.21 m), 高 潮 滩 (0.94—2.21 m)、 中 潮 滩(-0.90—0.94 m)、低潮滩(-0.90— -1.94 m)和潮下带(<-1.94 m)。

结合各采样点高程数据和本区潮位数据, 可得出本次采样三个断面的高程示意图(图2)。

图1 研究区域及采样位置Fig.1 The study area and location of the sampling sites

表1 采样信息表Tab. 1 Information of the sampling site

表2 研究区潮位数据Tab.2 Tidal level data of study area

图2 西沪港潮滩采样点高程示意图Fig.2 The elevation of the sampling site in Xihu tidal flat

1.2.2 样品测试 对所有采集样品进行粒度、总有机碳(Total Organic Carbon, TOC)、总氮(Total Nitrogen,TN)和稳定碳同位素(δ13C)的测试。

粒度测试在宁波大学自然地理实验室进行。将冷冻的样品解冻, 混合均匀后进行分样。取分样好的样品一份, 放置于烘箱中, 在40°C 下烘干, 并尽量挑出样品中混有的草根、贝壳等物质, 保证后续去除杂质干扰反应的尽可能完全。取烘干样品 1—2 g 放于100 ml 烧杯内, 分别依次加入10 ml 浓度10%的H2O2和10 ml 浓度10%的HCl, 以去除样品中的有机质和钙质结核、贝壳碎屑等物质, 尽量避免杂质对沉积物粒度的干扰。待试剂与样品充分应1 h 后将烧杯注满超纯水, 静置36 h。待样品不冒泡后, 除去上层清液,并加入10 ml 浓度为 5 %的六偏磷酸钠, 置于超声波震荡仪中震荡15 min, 使颗粒充分分散, 然后采用贝克曼库尔特LS13320 激光粒度仪进行指标测定, 仪器可提供0.04—2000 μm 的粒径动态测试范围。测定完成的粒度数据, 利用仪器自带的数据处理软件采用Friedman 等(1982)提出的矩法公式计算沉积物粒度参数。已有研究证明在对海洋沉积物进行粒度分析时,矩法计算能更可靠、更灵敏的表征沉积物的粒度分布特征(刘志杰等, 2013)。通过参数设置, 最终得到平均粒径、中值粒径、偏态、峰态、分选系数、粒度频率曲线和粒度频率累计曲线等数据。粒度组分依据谢帕德沉积物粒度三角图解法进行命名( 见 GB/T 12763.8—2007《海洋调查规范 第8 部分: 海洋地质地球物理调查》)。

TOC、TN 以及δ13C 样品的预处理在华东师范大学河口与海岸国家重点实验室进行。将冷冻的样品解冻, 混合均匀后进行分样。取约15 g 样品, 放入冷冻干燥机(型号为: GT2B)中, 在压强低于 0.1 Pa, 温度为-80°C 的环境下干燥24—48 h。将样品压碎后用镊子挑出草根、贝壳等物质, 防止干扰。之后, 将干样放入玛瑙研钵内磨碎至粉末状, 用180 目筛子过筛。取过筛后的样品4 g 左右, 加入1 mol/L 盐酸溶液, 震荡, 使样品与盐酸充分反应, 以去除样品中的碳酸盐等含有无机碳的物质。静置 24 h 后将其放入温度设置为 60°C 的水浴锅中进行水浴加热, 时长为每次30 min, 共 3 次, 每次间隔时将离心管拿出震荡, 以尽可能地使盐酸与样品中的无机碳物质充分反应。水浴完成后进行 4—5 次的洗酸, 直到将酸除尽。洗酸完成后将样品移入坩埚, 并在 40°C 环境下烘干。最后将供干的样品放入研钵中研碎装入样品袋, 做好样品标记。预处理后的样品送至厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室进行TOC、TN 和δ13C 测试。测试仪器为元素分析仪-稳定同位素质谱仪联机(Flash EA 1112 HT-Delta V Advantages, Thermo 公司)。载气 He 流速 90 mL/min, 反应管温度 960°C, 色谱柱温度50°C。δ13C 值的分析精度为±0.2‰。

1.2.3 物源定量识别 采用有机质贡献率的二元混合模型进行估算, 根据沉积物中的δ13C 值, 结合典型物源 δ13C 设定值, 可以估算有机质的陆源贡献率(梁宪萌, 2019), 具体见式(1):

式中: Q陆源为陆源有机质贡献率, δ13C沉积物为采集潮滩表层沉积物的 δ13C 值, δ13C陆源为设定陆源有机质的δ13C 值, δ13C海源为设定海源有机质的 δ13C 值。

2 结果分析

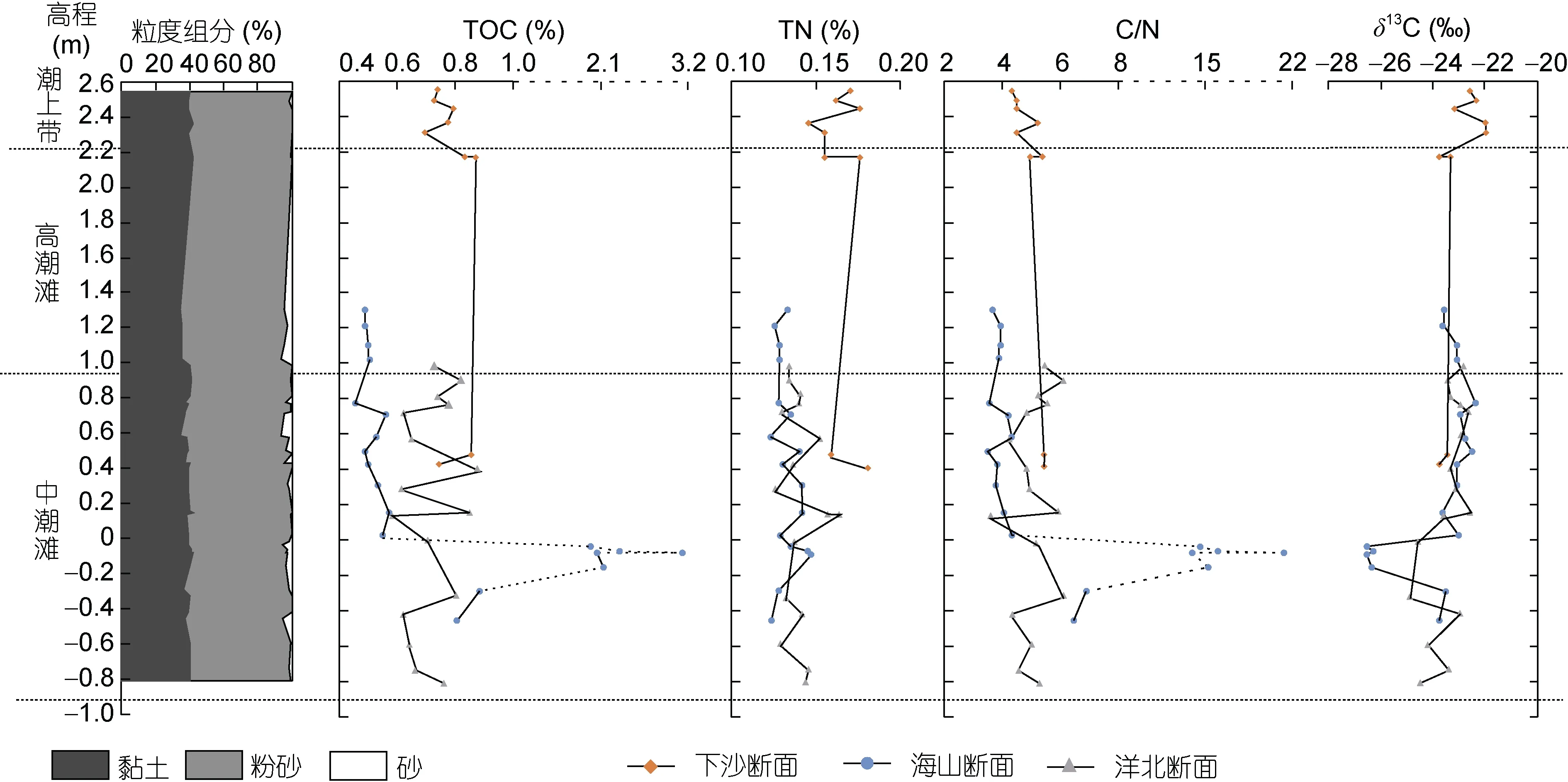

研究区潮滩表层沉积物颗粒较细, 主要成分为黏土质粉砂(图3)。整个潮滩粉砂平均含量为59.2%,黏土平均含量为39.1%, 砂含量则较低, 为1.7%。各组分含量的变化范围分别为: 黏土 34.2%—42.5%,粉砂55.1%—62.2%, 砂0—6.0%, 各组分随高程变化,并没有明显的变化, 这可能与研究区是半封闭港湾,水动力环境较弱有关。由于各采样点之间粒度变化不大, 因此本研究中潮滩有机碳氮空间分布受粒度差异的影响较弱。

潮滩TOC 含量分布范围为0.45%—3.14%, 绝大部分低于1%, 平均含量为0.86%。海山断面大部分样品中TOC 含量相对较低, 下沙和洋北断面TOC 含量略高。TN 含量变化范围为0.12%—0.18%, 变化波动相对较小, 平均含量为 0.14%, 下沙断面 TN 含量略高, 海山和洋北断面TN 含量略少。TOC 和TN 随高程均呈波动变化, TOC 变化波动较大, 在高程0 m 左右出现异常高值, 可达 1.97%—3.14%, 平均含量为2.33%, 其他高程 TOC 平均含量为 0.68%, 平均海面附近有机质富集显著。TN 并没有出现在平均海面附近富集的现象(图3)。

C/N 变化范围为3.44—21.42, 平均值为6.07。受TOC 变化影响显著, C/N 整体变化趋势与TOC 变化趋势类似。δ13C 变化范围为-26.54‰— -21.95‰, 平均大小为-23.58‰。同TOC 类似, 在0 m 高程附近δ13C平均值为-26.44‰, 比潮滩整体平均值明显偏小约3‰, 指示平均海面附近富集的有机质与其他高程样品中有机质的来源有明显差异(图 3)。但三个断面的C/N 和 δ13C 均值无太大差异。说明三个断面的有机质来源类似。

图3 象山港潮滩粒度、有机碳氮分布特征Fig. 3 Distribution of grain size, TOC, TN,C/N, and δ13C in Xiangshan tidal flat

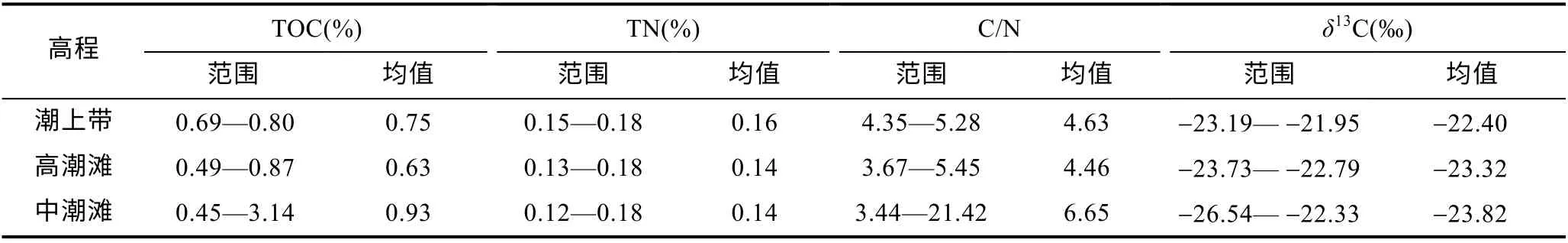

从表 3 的分沉积相来看, 潮上带 TOC 平均含量为0.75%, 变化范围为0.69%—0.80%。TN 平均含量为0.16%, 变化范围为0.15%—0.18%, 略微出现随高程下降趋势。C/N 比值平均大小为4.63, 变化范围为4.35—5.28。δ13C 平均值为-22.40‰, 变化范围为-23.19‰— -21.95‰(表 3)。

潮间带中, 高潮滩TOC 平均含量为0.63%, 变化范围为0.49%—0.87%。TN 平均含量为0.14%, 变化范围为0.13%—0.18%。C/N 平均值为4.46, 变化范围为 3.67—5.45。δ13C 平均值为-23.32‰, 变化范围为-23.73‰— -22.79‰(表 3)。

在平均海面附近, TOC 和δ13C 均出现异常值。受异常高值影响, TOC 在中潮滩明显高于潮上带和高潮滩, 平均值为0.93%, 变化范围为0.45%—3.14%。TN与潮上带和高潮滩差异不大, 平均含量均为 0.14%,变化范围均为0.12%—0.18%。C/N 平均值为6.65, 变化范围为 3.44—21.42。δ13C 平均大小为-23.82‰, 变化范围为-26.54‰— -22.33‰(表3)。

表3 不同高程有机碳氮变化范围和均值对比Tab.3 The comparison in mean value and variation between different altitudes

综上所述, 在平均海面附近 TOC 出现异常高值,δ13C 出现异常低值, 指示特殊来源的有机质可能在平均海面附近富集。在不考虑平均海面附近异常值的情况下, 潮上带 TOC 含量最高, 平均值可达 0.77%,这可能与潮上带主要被互花米草覆盖, 有机质积累较多有关。潮间带 TOC 含量随高程降低呈增加的趋势; δ13C 随高程降低而减小。

3 讨论

统计 C/N 与 δ13C 相关性发现, 就整体潮滩来看,C/N 值和 δ13C 值相关系数为-0.861, 呈显著负相关,但在潮上带和高潮滩二者相关性较差, 相关系数分别为0.471 和0.147, 只有在中潮滩相关度较高, 这主要是因为在中潮滩平均海面附近二者均出现极值,对整体相关度的影响较大。考虑到C/N 容易受粒度、差异性分解等沉积环境因素影响, 本研究依据 δ13C进行潮滩沉积物有机质的溯源。

3.1 潮滩植被对潮滩有机质累积的影响

互花米草是象山港潮滩的优势植被, 截止 2014年, 其在象山港的分布面积达到5715 hm2, 西沪港是象山港互花米草分布最集中的区域(邱亚会, 2015)。互花米草为 C4 植物, 高建华等(2005)在对苏北潮滩不同植被带有机质来源研究时, 测量得互花米草覆盖下表层沉积物中δ13C 值范围为-20‰— -19‰。姜启吴等(2012)在对江苏盐城湿地有机质贡献研究时测定, 互花米草滩表层沉积物中δ13C 值为-19.46‰, 其值同高建华等结果相近。冯振兴等(2016)在对互花米草影响王港河口潮滩沉积物有机质来源研究时发现,互花米草滩表层沉积物中总有机碳的 δ13C 值介于-21.71‰— -19.36‰之间, 与上述结果基本一致。象山港潮上带和高潮滩大部分位于互花米草带, 其表层沉积物的δ13C 值介于-23.59‰— -21.95‰之间, 接近于互花米草带 δ13C 值, 明显高于中潮滩表层沉积物 δ13C 值。因此象山港潮上带和高潮滩有机质的积累受植被影响显著。

3.2 水产养殖对潮滩有机质累积的影响

象山港是浙江省主要的水产养殖基地, 西沪港为象山港的重要养殖区之一。西沪港水产养殖主要有三种类型: 一是海水网箱鱼类养殖, 主要分布在入港细长口径处, 养殖品种主要为日本真鲈和大黄鱼; 二是海水筏式藻类养殖, 主要分布在港口附近的中部深槽, 养殖品种为低温海带种(杜萍等, 2017); 三是沿岸淡水池塘虾蟹养殖, 主要分布在港湾沿岸, 养殖品种为对虾和青蟹(冯辉强, 2010), 以沿岸淡水池塘为主, 具体分布见图4。

图4 西沪港网箱鱼类养殖、海带筏式养殖和沿岸围塘养殖分布图Fig.4 Distribution of cage aquaculture, raft culture, and pond culture in Xihu Bay

网箱养殖和筏式养殖为咸水环境, 受半人工化干扰, 产生有机质的影响偏海源; 沿岸池塘养殖为淡水环境, 受完全人工化干扰, 对港湾有机质的影响则偏陆源。蒋增杰等(2012)对海水网箱养殖水域沉积物中有机质来源的研究中, 选取位于象山港中部的南沙港养殖区为样区(养殖类型与西沪港基本一致, 主要为鱼类、贝类和藻类, 其中鱼类养殖品种主要为鲈鱼和大黄鱼), 测得网箱区表层沉积物的 δ13C 值介于-18.90‰— -15.80‰之间, 平均值为-17.72‰±0.24‰。上述研究表明, 海水网箱养殖产生的残饵和鱼类粪便及海带养殖产生的残余分解物均会使沉积物中的δ13C 值偏重, 表现出海源特征。皮坤等(2014)在对人工淡水养殖的池塘沉降颗粒有机质贡献研究中, 测得δ13C 值的变化范围为-26.5‰— -24.5‰, 平均值为-25.3‰, 明显表现出陆源特征。此外, 大量研究表明,网箱养殖对沉积物的影响边界约为 400—500 m, 而沿岸池塘养殖产生的养殖废水排放入海, 随潮流扩散, 其影响范围较广(Black , 2001; 蒋增杰等, 2012)。

综上所述, 网箱和筏式养殖利于沉积物沉积, 且对沉积物中有机质的影响偏海源, 但其影响只在一定的空间范围内较为明显; 沿岸围塘养殖则可随流扩散, 对较广范围内沉积物产生影响, 对有机质的影响偏陆源。因此, 象山港潮滩高程0m 附近表层沉积物 δ13C 出现异常高值, 分布范围为-26.54‰—-26.29‰, 接近于周边沿岸围塘养殖区的δ13C 值, 显示此处沉积物受沿岸围塘养殖的影响较大。

3.3 生活废水对潮滩有机质累积的影响

象山港周围陆源污染主要包括工业、生活、畜禽粪便、农业化肥污染和水土流失等方面(黄秀清等,2008)。西沪港港域分布有两个排污口, 分别为西周工业园区排污口和墙头综合排污口(图 5)。统计分析象山港流域近 20 a 来工业废水和生活污水排放变化特征, 结果显示 1997—2016 年间, 象山港流域工业废水排放量从 5000 万 t 降至 2000 万 t 左右; 但生活污水呈明显的快速增长趋势, 从 1997 年的 2117 万 t,2016 年增加至19985 万t, 年均增长率为11.9%, 20 a间生活污水排放增加 9.44 倍(宁波市统计局等,1997—2017), 生活污水排放已成为象山港流域的主要污染源。众多研究表明, 人为污水POC 的δ13C 值变化范围为-28‰—-23‰(Andrews et al, 1998;Kaiser et al, 2014)。不断增加的生活污水, 可能也是潮滩沉积物偏陆源的重要影响因素。

综上所述, 影响象山港潮滩有机质含量的潜在物源及其δ13C 值, 如表4 所示。对比潮滩表层沉积物δ13C 值分布可见, 不同高程样品 δ13C 值的变化很可能与其受到影响的物质来源差异有关。潮上带和高潮滩表层沉积物的 δ13C 值介于-23.59‰— -21.95‰之间, 接近于互花米草带δ13C 值。平均海面附近样品的δ13C 值分布范围为-26.54‰— -26.29‰, 与生活污水和沿岸围塘养殖的 δ13C 值十分接近, 同时此处沉积物中 TOC 值也远高于潮滩其他位置, 说明此处存在有机质的大量累积。这可能与港内潮动力较弱, 沿岸的生活和养殖废水入海后, 在平均海面附近大量累积有关。中潮滩其他高程处的δ13C 值介于-22.97‰—-24.95‰之间, 受二者综合影响较明显。为了进一步量化分析潮滩海陆源物质来源, 对潮滩有机质来源的贡献率进行分析。

图5 西沪港陆源排污口及沿岸土地利用现状Fig.5 Sewage outfall and land utilization status in Xihu Bay

表4 象山港潮滩有机质潜在物源的δ13C 含量Tab.4 δ13C of potential sources in Xiangshan Bay

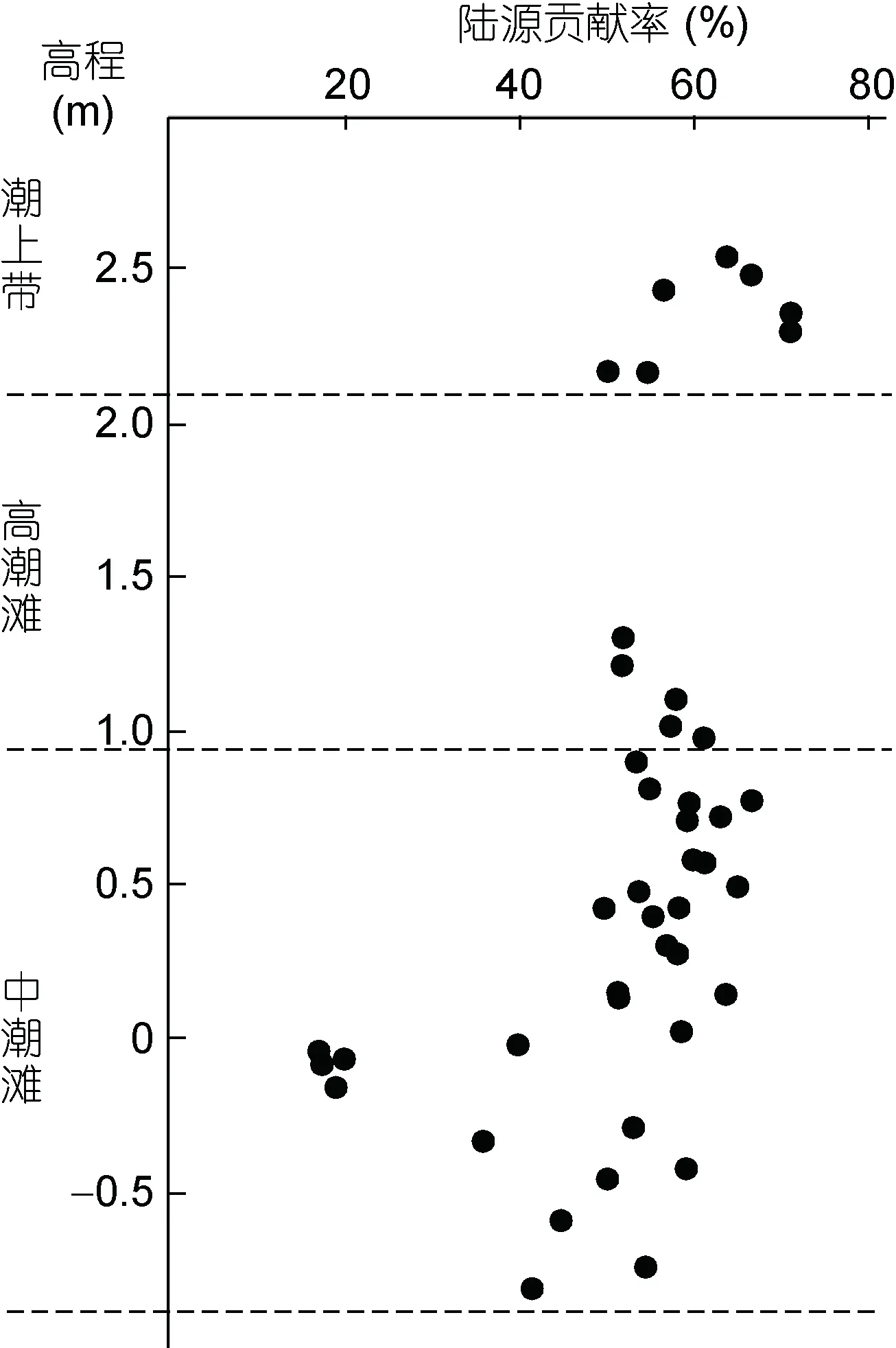

3.4 潮滩有机质来源贡献率分析

象山港潮滩沉积物的陆源主要来源于互花米草,而海源有机质主要来源于沿岸养殖和生活废水。因此, 根据表 4, 本研究中陆源有机质的 δ13C 取值为-19.5‰, 海源有机质的δ13C 取值为-28‰。依据陆源有机质贡献计算公式进行有机质陆源贡献率分析(图6), 结果显示, 潮滩有机质整体陆源贡献率为51.9%,陆源贡献略高; 随高程降低, 陆源贡献率有下降趋势。潮上带陆源贡献率平均为65.9%, 受潮滩植被影响最为显著; 高潮滩陆源贡献率平均为55.1%; 中潮滩陆源贡献率平均为49.1%。平均海面附近陆源贡献出现极低值, 低于 20%, 为全潮滩海源有机质最富集处。

图6 表层沉积物陆源有机质贡献率Fig.6 Contribution of terrestrial organic matter in surface sedimentary samples

结合δ13C, 比较分析潮滩TN 和TOC 数值, 可以发现, 在平均海面附近 TOC 和 δ13C 均出现极值, 而TN 无明显变化, 这可能与有机质来源有关。象山港水动力极弱, 附近沿岸养殖和居民生活废水很可能在平均海面附近富集, 导致平均海面附近沉积样品中TOC 偏高的同时δ13C 明显偏低, 这均与沿岸养殖和生活废水中的有机碳特征吻合。TN 在平均海面无明显变化, 可能与有机碳氮来源不同相关。侯立军等(2004)对潮滩有机氮的生物地球化学过程的研究进行了总结, 发现潮滩碳氮在输入、转化和迁移等过程中均存在较大的差异。降水、农业非点源污染和微生物固氮作用是潮滩氮输入的主要来源, 因此象山港平均海面附近TN 未出现与TOC 同步的变化, 可能与碳氮来源的差异有关。

4 结论

在象山港潮滩采集的表层沉积样品并测定高程各采样点高程, 随后对样品进行有机碳氮分析, 根据分析结果可得出以下结论:

(1)大量有机质在象山港潮滩平均海面附近沉积。象山港潮滩表层沉积物中, TOC 含量分布范围为0.45%—3.14%, 平均含量为0.86%; TN 含量变化范围为0.12%—0.18%, 平均含量为0.14%; TOC/TN 值变化范围为3.44—21.42, 平均值为6.07; δ13C 变化范围为-26.54‰— -21.95‰, 平均值为-23.58‰。TOC、TOC/TN 和δ13C 均在0 m 附近的样品中出现异常极值,TOC、TOC/TN 为全潮滩均值的 3 倍左右, δ13C 轻于全潮滩均值约 3‰, 与象山港沿岸养殖和生活污水的δ13C 值近似, 这可能是象山港潮动力较弱, 沿岸养殖和生活污水中的有机质在平均海面附近累积。

(2)象山港潮滩高程越低TOC 和δ13C 越低。在不考虑平均海面附近异常值的情况下, 潮上带 TOC 平均含量相对潮间带较高, 这与潮上带为互花米草覆盖, 有机质的累积相对较高有关, 潮间带 TOC 随高程的降低有增加的趋势。δ13C 总体上随高程下降而下降, 潮上带平均值为-22.40‰, 潮间带平均值为-23.33‰。

(3)有机质来源的变化与上覆植被、养殖、沿岸污水排放有关。潮上带和高潮滩表层沉积物受潮滩植被影响显著, 其 δ13C 介于-23.59‰— -21.95‰之间,接近于互花米草带 δ13C 背景值。平均海面附近样品的δ13C 值分布范围为-26.54‰— -26.29‰, 与生活污水和沿岸围塘养殖的 δ13C 值十分接近, 说明港内潮水动力较弱, 沿岸人类活动产生的有机质容易在平均海面附近大量累积。其他高程的表层沉积样的δ13C值介于-22.97‰— -24.95‰之间, 受潮滩植被和人类活动的综合影响较明显。