酸浆豆腐中产酸菌的耐高温紫外诱变

2021-02-02高若珊范洪臣石彦国朱秀清吕铭守

高若珊,王 冰,范洪臣,石彦国,朱秀清,吕铭守

(哈尔滨商业大学 食品工程学院/黑龙江省普通高校食品科学与工程重点实验室/黑龙江省谷物食品与谷物资源综合加工重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150076)

豆腐是中国的特产,历史悠久。据《本草纲目》记载:“豆腐之法,始于淮南王刘安”。相传,在2000多年前,在安徽淮南境内,西汉淮南王刘安炼丹时的一次失误,让莹白细腻、鲜嫩绵滑的豆腐意外诞生。不同于卤水豆腐、内酯豆腐,酸浆豆腐是用豆腐浆水经乳酸菌发酵而成的酸浆点成的豆腐。酸浆豆腐以其滑嫩的口感、浓郁的豆香、独特的制作工艺等特点,入选了我国山东省非物质文化遗产名录。

酸浆是豆腐黄浆水在自然环境中发酵而成的,以乳酸菌为主要菌群。豆腐点浆需要在75 ℃以上的高温进行,普通乳酸菌无法耐受此温度会大量失活。如果能研究出耐高温的乳酸菌,使豆腐在后熟阶段依然保持较高的菌活性,通过乳酸菌自然代谢的产物分解蛋白质,从而改变蛋白质凝胶结构,可达到提高豆腐品质的目的且可以改良豆腐的风味[1-3]。

近年来,人们对乳酸菌的耐温性进行了大量探究,已有人运用紫外诱变、激光诱变、化学试剂诱变和常压室温等离子体(atmospheric and room temperature plasma,ARTP)诱变等技术选育出遗传性能稳定、产酸量高的菌株。有研究运用紫外诱变的方法得到了更耐高温且产酸性能好的菌株[4-6]。然而,迄今为止的研究成果中获得的乳酸菌,均未达到可耐75 ℃以上高温的特性。发酵工业及众多食品加工过程在操作时无法避免高温,因此选育耐高温菌株[7-8]具有重要的理论意义和广阔的应用前景。本研究以课题组前期自云南建水酸浆豆腐中分离的菌株为出发菌株,通过紫外诱变的方法筛选耐高温菌株,对其产酸性能及耐热性进行测定。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1实验菌种

诱变出发菌株为4株本课题组前期保存菌株(哈尔滨商业大学食品工程学院粮油学科实验室保藏),编号为HCUL 1.1801-1912(诱变后菌株的CGMCC保藏编号为19309)、HCUL 1.1802-1912、HCUL 1.1706-1912、HCUL 1.1707-1912。

1.1.2培养基

MRS液体培养基:蛋白胨10.0 g,酵母粉4.0 g,牛肉粉5.0 g,葡萄糖20.0 g,乙酸钠5.0 g,磷酸氢二钾2.0 g,柠檬酸三铵2.0 g,吐温80 1 mL,硫酸镁0.2 g,硫酸锰0.5 g,蒸馏水1 000 mL。121 ℃灭菌20 min。

MRS固体培养基:在液体培养基的基础上添加质量分数为1.5 %的琼脂粉。121 ℃灭菌20 min。

1.2 仪器与设备

直管-20W型紫外灯,江苏巨光光电科技有限公司;DHP-9052型培养箱,上海合恒仪器设备有限公司;HWS型水浴锅,绍兴万力仪器有限公司。

1.3 实验方法

1.3.1菌种的活化

分别从冻藏的HCUL 1.1801-1912、HCUL 1.1802-1912、HCUL 1.1706-1912、HCUL 1.1707-1912原菌株保藏管中蘸取一环菌液,划线涂布于MRS固体培养基。37 ℃恒温培养24 h后,挑取培养基上的单菌落接种于MRS 液体培养基,37 ℃条件下恒温培养24 h,得到活化二代的种子液,备用。

1.3.2生长曲线的测定

通过测定4株原菌液的生长曲线,确定适宜的培养时间和紫外诱变时间。种子液以质量分数为5%的接种量接入到MRS液体培养基中,250 mL三角瓶中装液量为100 mL。37 ℃静置培养,每隔2 h取样,采用比浊法,测定4株原菌的OD600值,绘制生长曲线。

1.3.3紫外诱变

分别将4株培养至对数中后期的原菌液离心收集,用生理盐水(质量分数为95%的NaCl水溶液)洗涤2次后,稀释成OD600值在0.6~0.8的菌悬液备用,开启紫外灯,在灯预热20 min后,将菌悬液滴加在培养皿中直至完全浸没培养皿且菌悬液高约1 mm,放置于20 W紫外灯下0、20、25、30、35 cm处,用磁力搅拌器,在搅拌状态下分别照射0、10、20、30、40、50、60 s。

1.3.4致死率计算

将经过诱变处理后的菌悬液按10倍梯度稀释6次,分别记为10-1~10-6。根据预实验对各个稀释梯度进行计数,得出稀释10-4、10-5、10-6时计数效果较好。正式实验时将10-4、10-5、10-6的稀释菌悬液涂布在MRS固体培养基上,37 ℃恒温培养24 h,每个梯度做3组平行实验,未经诱变的菌悬液作对照组,在相同条件下培养,进行平板菌落计数。通过平板菌落数来计算诱变致死率[9-10],并获得致死率曲线。

1.3.5耐高温筛选

将紫外诱变得到的突变株接种于MRS液体培养基中37 ℃培养至对数生长期,转移至60 ℃水浴锅中培养30 min,再转接至MRS液体培养基,同时平板计数其存活率。在60 ℃水浴30 min条件下反复传代5代,并筛选连续2~3代的存活率达90%以上的菌株,再继续提高水浴温度至75 ℃,以此循环逐渐提高水浴温度对菌株进行梯度耐高温筛选[11-12]。

1.3.6菌株富集培养

将紫外诱变得到的耐高温突变株富集培养。取1 mL菌液,加入9 mL的无菌水,得到稀释10倍的菌液,然后以稀释10倍的菌液为母液建立稀释100倍的菌液。重复上述步骤,直到得到稀释6个梯度倍数。用MRS培养基分别将上述6个梯度的菌株在无菌条件下培养,分别记为1号,2号,3号,4号,5号,6号。37 ℃培养24 h后观察镜检,选用最适合的菌落进行扩大培养,在37 ℃条件下培养24 h,测OD600值。重复上述操作连续传代5次以上,得到富集培养[13]后活性好的菌株。

1.3.7产酸量测定

将5 mL待测液放入250 mL的锥形瓶中用排CO2后的蒸馏水稀释适当倍数,滴3滴酚酞指示液(质量分数为0.1%)并摇匀,用0.1 mol/L NaOH的标准溶液对试液进行滴定,滴定终点为微红色且30 s不褪色,记录消耗标准NaOH溶液的体积并计算其总产酸量[14-16]。

(1)

式(1)中,c2为产酸量,mol/L;c1为标准NaOH溶液浓度,mol/L;F为试液稀释倍数;V1为滴定发酵液所消耗NaOH标准溶液的体积,mL;V2为滴定空白对照组所消耗NaOH标准溶液的体积,mL;V3为待测发酵液体积,mL。

1.3.8不同阶段菌株编号

将经过紫外诱变处理后未耐高温前筛选的菌株分别编号为:HCUL 1.1801-1912Y、HCUL 1.1802-1912Y、HCUL 1.1706-1912Y、HCUL 1.1707-1912Y;将经过紫外诱变处理后且经过高温温度梯度筛选的菌株分别编号为:HCUL 1.1801-1912X、HCUL 1.1802-1912X、HCUL 1.1706-1912X、HCUL 1.1707-1912X;将经过紫外耐高温选育后富集培养的菌株分别编号为:HCUL 1.1801-1912Z、HCUL 1.1802-1912Z、HCUL 1.1706-1912Z、HCUL 1.1707-1912Z。

1.4 数据处理

使用Origin Pro 2019软件对实验数据进行处理,计算相对标准偏差并绘图。

2 结果与分析

2.1 培养时间的确定

测定HCUL 1.1801-1912、HCUL 1.1802-1912、HCUL 1.1706-1912、HCUL 1.1707-1912 4株菌的生长曲线见图1。

图1 4株原菌生长曲线

由图1可知,培养3 h后,菌体进入对数期;培养12 h后,菌体进入稳定期。由于在对数期,菌体生长代谢旺盛,适合正向突变,所以选取培养至第8 h的培养液进行紫外诱变。

2.2 紫外诱变适宜照射条件的确定

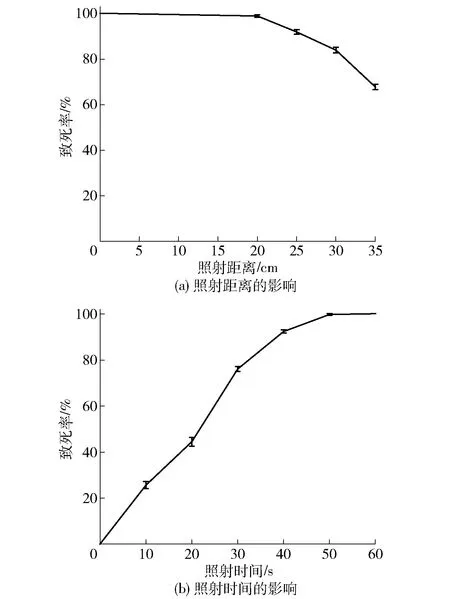

紫外诱变对菌株致死率的影响研究结果见图2。根据预实验,选取30 s为紫外照射时间,在照射强度为20 W的紫外光下,改变紫外照射距离,根据菌株的致死率绘制致死率曲线,见图2(a)。选取30 cm为紫外照射距离,在照射强度为20 W的紫外光下,改变紫外照射时间,见图2(b)。

图2 紫外诱变对菌株致死率的影响

由图2(a)可知,随着照射距离增加致死率减小,在紫外距离30 cm时,菌株的致死率为75.99%;由图2(b)可知,随着照射时间增加致死率增大,在紫外照射时间30 s时,菌株的致死率为83.79%。近年研究发现,稍低的诱变剂量有利于正向突变,一般采用75%~85%致死率的剂量[17-18]。故取紫外距离30 cm、紫外照射时间30 s为紫外诱变条件。

2.3 突变菌株耐高温筛选结果

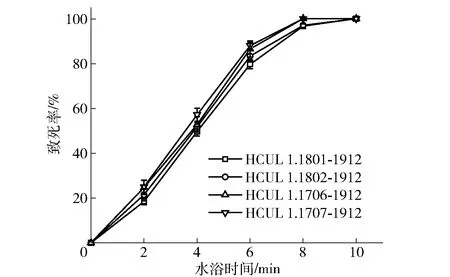

为确定筛选的菌株是突变菌株,将4株原菌在75 ℃水浴锅下进行水浴,见图3。随着水浴时间的增加,菌株的致死率增加,4株原菌都无法在75 ℃高温下耐受超过10 min。

图3 4株原菌在75 ℃水浴下致死率

筛选生长速度最快,菌液浓度最高、pH值最低的菌株,分别命名为HCUL 1.1801-1912Y、HCUL 1.1802-1912Y、HCUL 1.1706-1912Y、HCUL 1.1707-1912Y,培养24 h测得的OD600见图4。由于酸浆豆腐在75 ℃高温下点浆、蹲脑过程需持续20~30 min,因此以30 min为高温处理时间,将菌株HCUL 1.1801-1912Y、HCUL 1.1802-1912Y、HCUL 1.1706-1912Y、HCUL 1.1707-1912Y其依次在60、65、70、75 ℃水浴锅中水浴30 min进行耐高温筛选,最终分别获得可在75 ℃下耐受30 min并生长的菌株,命名为HCUL 1.1801-1912X、HCUL 1.1802-1912X、HCUL 1.1706-1912X、HCUL 1.1707-1912X,培养24 h测得的OD600见图4。

图4 4株菌耐高温前后生长曲线对比

由图4可知,HCUL 1.1801-1912Y在培养12 h时到达峰值OD600值为2.015,HCUL 1.1801-1912X在培养12 h时到达峰值为1.655,培养24 h后对比,HCUL 1.1801-1912Y耐高温后OD600值下降0.360;1.1802-1912Y在培养12 h时到达峰值OD600值为1.975,HCUL 1.1802-1912X在培养12 h时到达峰值为1.617,培养24 h后对比,HCUL 1.1801-1912Y耐高温后OD600值下降0.358;HCUL 1.1706-1912Y在培养12 h时到达峰值OD600值为1.960,HCUL 1.1706-1912X在培养12 h时到达峰值为1.516,培养24 h后对比,HCUL 1.1801-1912Y耐高温后OD600值下降0.444;HCUL 1.1707-1912Y在培养12 h时到达峰值OD600值为1.960,HCUL 1.1707-1912X在培养12 h时到达峰值为1.749,培养24 h后对比,HCUL 1.1707-1912Y耐高温后OD600值下降0.211。由此对比可知,耐高温后4株菌活力均有所下降,HCUL 1.1801-1912Y菌活力下降最多,HCUL 1.1707-1912Y菌活力下降最少,耐高温前1.1801-1912Y的菌活力最好,耐高温后HCUL 1.1707-1912X的菌活力最好,为进一步探讨4株菌的生长情况,提高菌活性,对菌株进行富集培养。

2.4 突变菌株富集培养结果

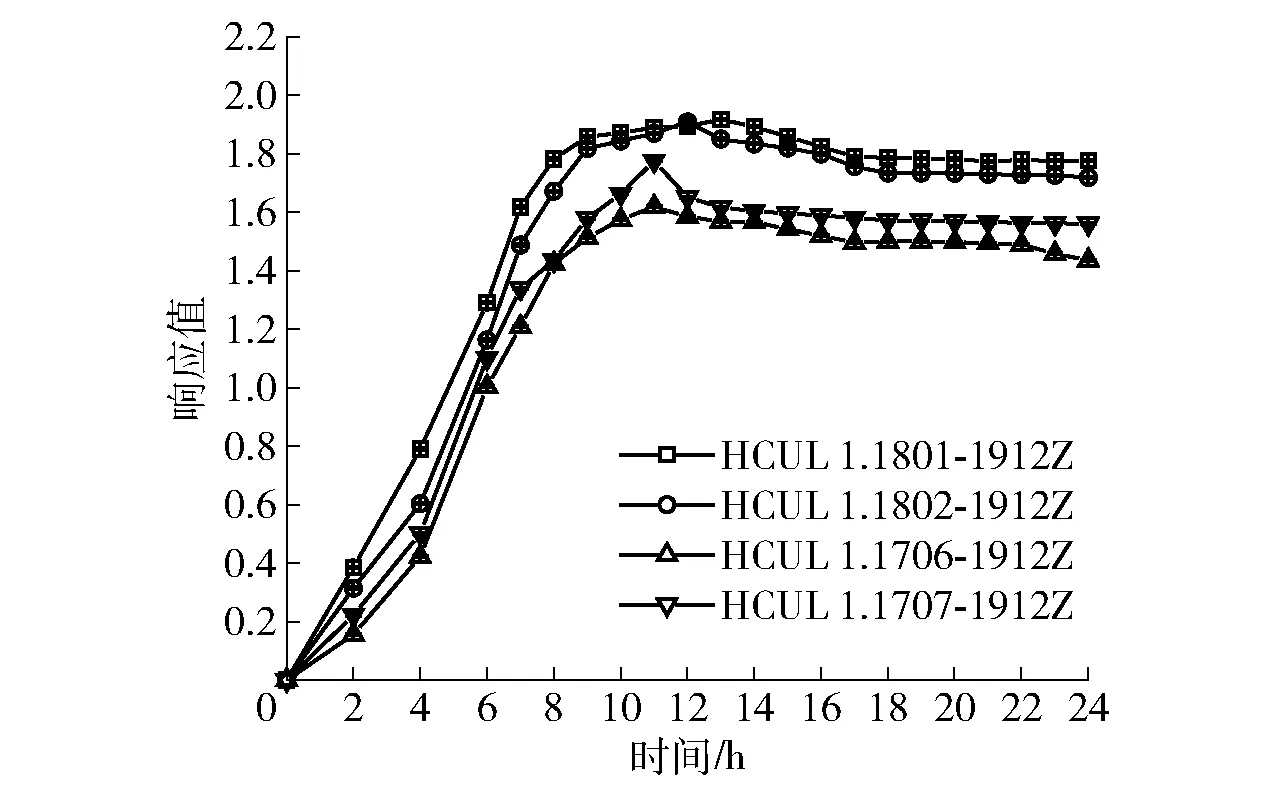

由于豆腐点浆温度在75 ℃以上,且经过较低温梯度60、65、70、75 ℃,耐高温30 min一次实验后,为避免实验偶然性,再分别进行温度梯度耐高温30 min两次,观察菌种生长情况,最终得到经75 ℃耐高温30 min三次,筛选出的菌株仍生长且长势较优。经对比发现4株菌耐高温后其生长活力均有所降低,为得到活力较好的菌株,将耐高温后的菌株分别进行富集培养,并命名为HCUL 1.1801-1912Z、HCUL 1.1802-1912Z、HCUL 1.1706-1912Z、HCUL 1.1707-1912Z,其生长曲线如图5。

图5 4株菌富集培养后生长曲线对比

由图5可知,HCUL 1.1801-1912Z培养12 h时达到峰值OD600为1.915,培养24 h后OD600为1.775;HCUL 1.1802-1912Z的OD600最大为1.906培养24 h后OD600为1.775;HCUL 1.1706-1912Z整体活力在4株菌中最弱,但较富集前有所提高,OD600最大为1.617培养24 h后OD600为1.434;HCUL 1.1707-1912Z最早到达峰值,OD600最大为1.774培养24 h后OD600为1.559。对比图4可得培养24 h后,HCUL 1.1801-1912Z比富集培养前OD600提高了0.277;HCUL 1.1802-1912Z比富集培养前OD600提高了0.329;HCUL 1.1706-1912Z比富集培养前OD600提高了0.094;HCUL 1.1707-1912Z比富集培养前OD600提高了0.010。HCUL 1.1802-1912Z经过富集培养后菌活力提高最为显著,HCUL 1.1801-1912Z菌活力虽然提高没有HCUL 1.1802-1912Z多,但在4株菌里菌活性最高,且生长曲线稳定。

2.5 菌株在不同阶段的产酸能力比较

分别测定4株菌在3个不同阶段(紫外诱变处理前、紫外诱变处理后耐高温筛选前、紫外诱变耐高温筛选后)培养48 h的产酸量,每隔4 h测定产酸量如图6。

图6 4株菌不同阶段产酸情况对比

产酸量是乳酸菌发酵酸浆的重要指标,产酸好的酸浆可制备更优质的酸浆豆腐。结合图6可知在3个不同阶段4株菌培养48 h内产酸量均随时间增加而增多。在发酵初期的24 h内,菌株处于对数生长期,产酸能力强,随着发酵时间的延长,产酸速率有所下降,48 h后产酸量趋于平稳。诱变耐高温后筛选的4株菌产酸量均较原菌株显著提高,富集培养后产酸量均有所增加。其中培养48 h后,HCUL 1.1801-1912的产酸量为26.01 g/L,HCUL 1.1801-1912Y的产酸量为45.72 g/L,HCUL 1.1801-1912Z的产酸量为57.06 g/L,HCUL 1.1801-1912Z比原菌种产酸量提高了31.05 g/L是4株菌中产酸量最高的。高的产酸量使发酵液的pH值降低,对于酸浆来说pH的下降可抑制其他微生物的生长,对酸浆的安全性具有重要意义。由此选择菌株HCUL 1.1801-1912Z作为这4株菌中的最优菌。

3 结 论

通过紫外诱变方法对4株目标菌进行诱变,紫外诱变条件为紫外照射强度20 W、照射距离30 cm、照射时间30 s。用耐高温温度梯度的方法筛选获得4株耐75 ℃高温30 min的菌,温度梯度诱变是一种有效的育种技术,具有方向性好和遗传性稳定等优点。高温诱变后的菌株活力、产酸均较之前有所降低,将其培养富集,得到可在75 ℃高温30 min的条件下依然保持较好的活力和产酸能力的菌。乳酸菌在自然代谢过程中产生有机酸、蛋白酶等产物[19-20],在豆腐后熟阶段能继续水解脂肪和蛋白质。乳酸菌发酵降解脂肪为游离脂肪酸,在乳酸菌蛋白酶的作用下大分子蛋白质降解为小分子肽和必需氨基酸,改变蛋白质的凝胶结构, 从而达到改变产品品质的目的。因此诱变耐高温的菌株应用于酸浆豆腐当中,将大大提高豆腐后熟阶段中的菌活性。通过乳酸菌自然发酵的代谢产物对酸浆豆腐蛋白结构进行改变,可得到品质更好的酸浆豆腐,为酸浆豆腐制作提供更优的生物材料。由于传统的酸浆豆腐工艺多为小作坊、家庭式工艺,豆腐品质往往因为不同的地理环境、生活环境、季节变化等因素产生较大差异,想要更好进行酸浆豆腐工业化生产的推广,就需要培育出更优质、稳定的菌株来发酵酸浆。因此,耐高温的乳酸菌可以为豆腐酸浆的发酵提供优质菌种,更有利于酸浆豆腐的工业化生产。乳酸菌是研究分类、生化、遗传、分子生物学和基因工程的理想材料(在理论上具有重要的学术价值),其通过发酵产生的有机酸、特殊酶系、酸菌素等物质具有特殊生理功能。豆腐酸浆水[21]中主要包括乳酸菌、醋酸菌、酵母菌等菌种,其中乳酸菌为主要菌种[22-23]。本研究通过紫外诱变、不同温度梯度筛选出耐高温且高产酸的乳酸菌,更适用于酸浆豆腐的制作工艺[24],可在豆腐点浆后保持较高的菌活性,在豆腐后熟阶段更好发挥作用,提高豆腐质构。本研究通过紫外诱变和温度梯度筛选手段获得4株耐高温且产酸好的突变株,其中HCUL 1.1801-1912Z的效果最优,是4株突变菌中单位时间生长最快、产酸能力最强的菌,为发酵酸浆、制作酸浆豆腐提供了更优选择。