1971-2018年汉江流域陕西段降水时空特征分析

2021-01-29赵爱莉张晓斌郝改瑞李抗彬

赵爱莉,张晓斌,郝改瑞,李抗彬

(1.山西汾河流域管理有限公司,山西 太原 030002;2.运城学院,山西 运城 044000;3.西安理工大学,陕西 西安 710048;4.西安兰特水电测控技术有限责任公司,陕西 西安710043)

1 研究背景

在全球气候变暖的背景下,各种强降水甚至极端降水对水环境、水生态系统、社会经济和人类生活造成了一定的影响,对此需要进行深入的研究,提出应对措施[1-4]。降水和气温是气候变化中比较重要的因素,气温呈上升趋势已成为共识,对此研究的相关论著也很多[5-6]。降水因素的改变会增加严重干旱和极端降水事件发生的频率[7-8]。受到季风及地形地貌等自然因素的影响,全国降水量具有较为明显的地域特征,即西部降水量呈增加趋势,而东部降水量在减小,同时长江中下游、华南南部以及黄河上游等地区的极端降水事件频率显著升高[9]。姜江等[10]通过对1962-2011年中国干湿区范围变化的研究分析得出,未来中国大部分地区降水将会增加,干旱区及湿润区范围会缩小,半干旱、半湿润地区会因为对气候的极度敏感而扩大。极端降水事件在各区域降水特征的研究中均备受关注,王涛等[11]研究发现陕北黄土高原地区的极端降水在近10年增加较快,且7个极端降水指数均呈现自东南向西北的递减趋势;Meehl等[12]利用模型进行模拟得到亚洲东部沿海降水强度在增加的结论;胡思等[13]对长江流域极端降水事件进行区域频率和时空特征分析得出,在四川盆地和长江中下游地区发生极端事件的可能性较大,且从长江上游至下游的极端降水量逐渐增加;汪成博等[14]发现汉江流域极端降水呈现“东部早,西部迟”的分布特征,夏季影响其非均匀变化,季风强弱程度不同导致极端降水量变化范围不同;春兰等[15]得到内蒙古极端降水区域差异显著的结论,其中内蒙古西部及东北部呈上升变化,而中部和东部呈下降变化。

汉江位于中国中部,是长江的一级支流,属于中国南北分界线,其气候变化机制较为复杂。众多学者以汉江为研究对象,在水生态承载力、非点源污染、气候响应分析、植被响应、水环境模拟及水资源评估等方面取得了很多极具参考价值的成果[16-25]。分析已有汉江流域有关降水的研究成果发现,前期研究范围主要是丹江口以上流域,站点数量有限,且主要针对降水极值、径流的变化趋势和突变检验,而对于多种形式的降水特征未进行详细分析,再者,对汉江流域利用小波分析进行降水周期诊断的研究也较少[26-27]。因此,本文基于汉江流域陕西段水源区27个气象站1971-2018年的逐日降水数据,利用泰森多边形法求出研究区域的逐日降水序列,分析所选取的6个降水指数在近48 a的时空变化情况,并对降水量的周期性进行判断,为汉江流域水源区水环境污染治理、暴雨灾害防治、生态建设及水资源管理等提供参考。

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区概况

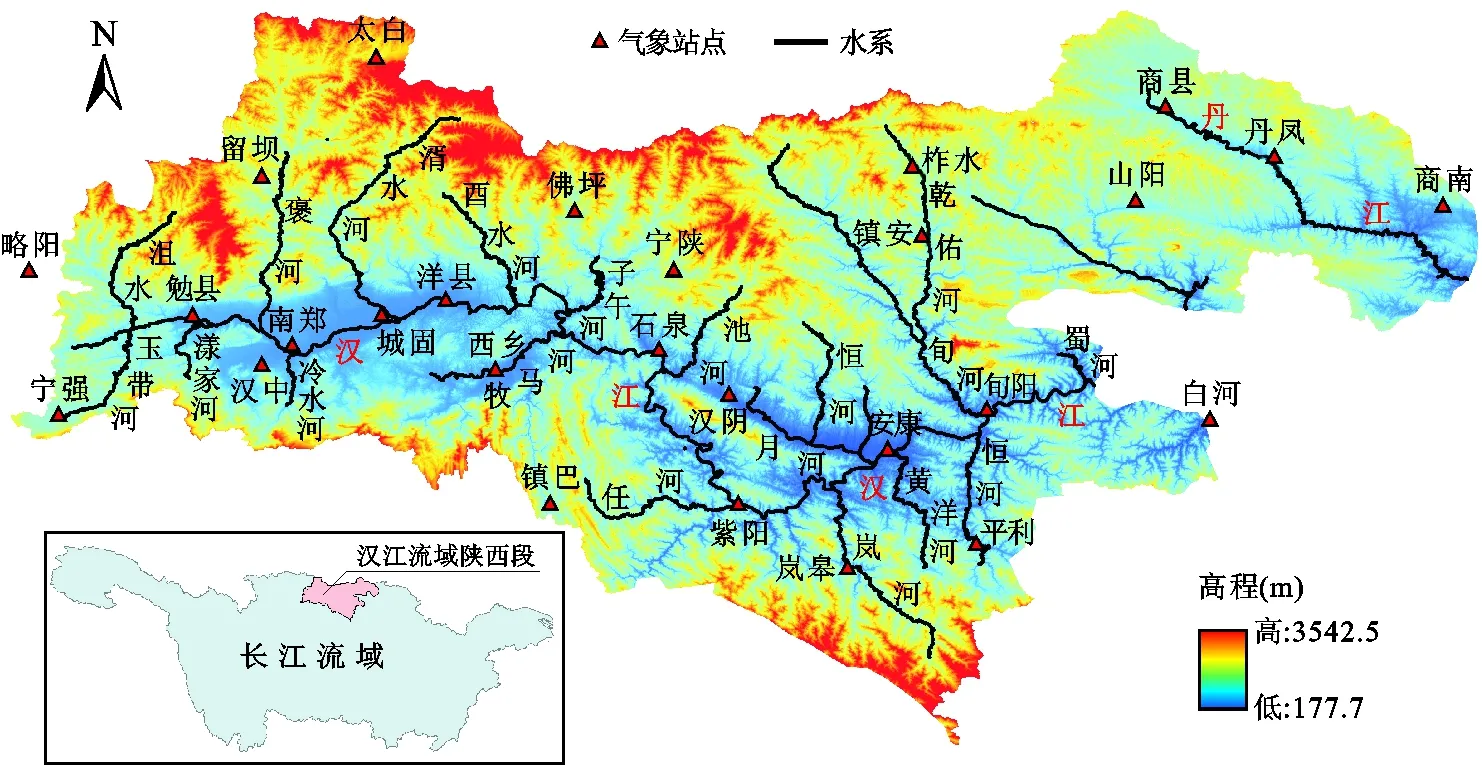

汉江发源于秦岭南麓的嶓冢山,其中陕西段主要包括在陕西境内的汉江干流及其支流丹江所覆盖区域,流域面积62 723 km2,包含了陕南地区商洛、汉中和安康3个市。流域内林草地和耕地分布最广,所占比例约为98.88%。该研究区域也是丹江口水库的水源区,由大巴和秦岭山地以及汉江盆地组成,地形起伏较大,河流分布较密,水力资源较丰富。研究区气候属于亚热带季风气候,雨量丰沛,降水主要集中于6-9月,多年平均降水量为700~1 800 mm,年均温度15.24 ℃,相对湿度达到67.4%,无霜期较长。汉江流域陕西段水系及气象站点分布图见图1。

2.2 数据来源

此次所收集的汉江流域陕西段27个气象站逐日降水量数据来自中国科学院资源环境科学数据中心,站点数据长度从气象站建站以来至2018年末,各气象站点位置见图 1。对收集数据进行检查发现,有个别站点部分年份数据缺失,为了保证数据质量的完好性和一致性,将站点无缺测降水数据研究时段确定为1971-2018年,数据系列长度均为48 a。降水数据包括水平降水和垂直降水,其中雨凇、雨及雪等构成垂直降水,雾凇及霜雾露等组成水平降水。本次仅对气象站的垂直降水数据进行整理。利用泰森多边形法处理研究区域27个气象站点的降水量数据,进而计算降水指数并进行分析。

图1 汉江流域陕西段水系及气象站点分布图

2.3 研究方法

以世界气象组织(World Meteorological Organization,WMO)发布的降水指数为基础,通过借鉴他人研究中采用的多种降水指数[28],最终确定选用年降水量(年降水总量R,单位:mm)、年降水日数(日降水量Rd>0的天数,单位:d)、降水强度(多日降水量Rn与降水日数的比值,单位:mm/d)、中雨日数(Rd>10 mm的天数,单位:d)、最大日降水量(Rd max,单位:mm)和大雨日数(Rd>25 mm的天数,单位:d)6个降水指数。

M-K法、线性估计法和滑动均值法被用来分析不同降水指数的趋势变化及突变性,小波分析法主要是对降水量及其汛期和非汛期降水的周期性进行判断,IDW(inverse distance weighted)插值法是对6个降水指数进行空间插值,从而分析其特征。各方法详细过程可参考相关文献[29]、[30],其中滑动平均值法利用的滑动长度为5 a,在0.05显著性水平下进行检验,系列数据在相同尺度上的变化特点可以通过小波变化系数图进行说明[30]。

3 结果与分析

3.1 各降水指数变化趋势分析

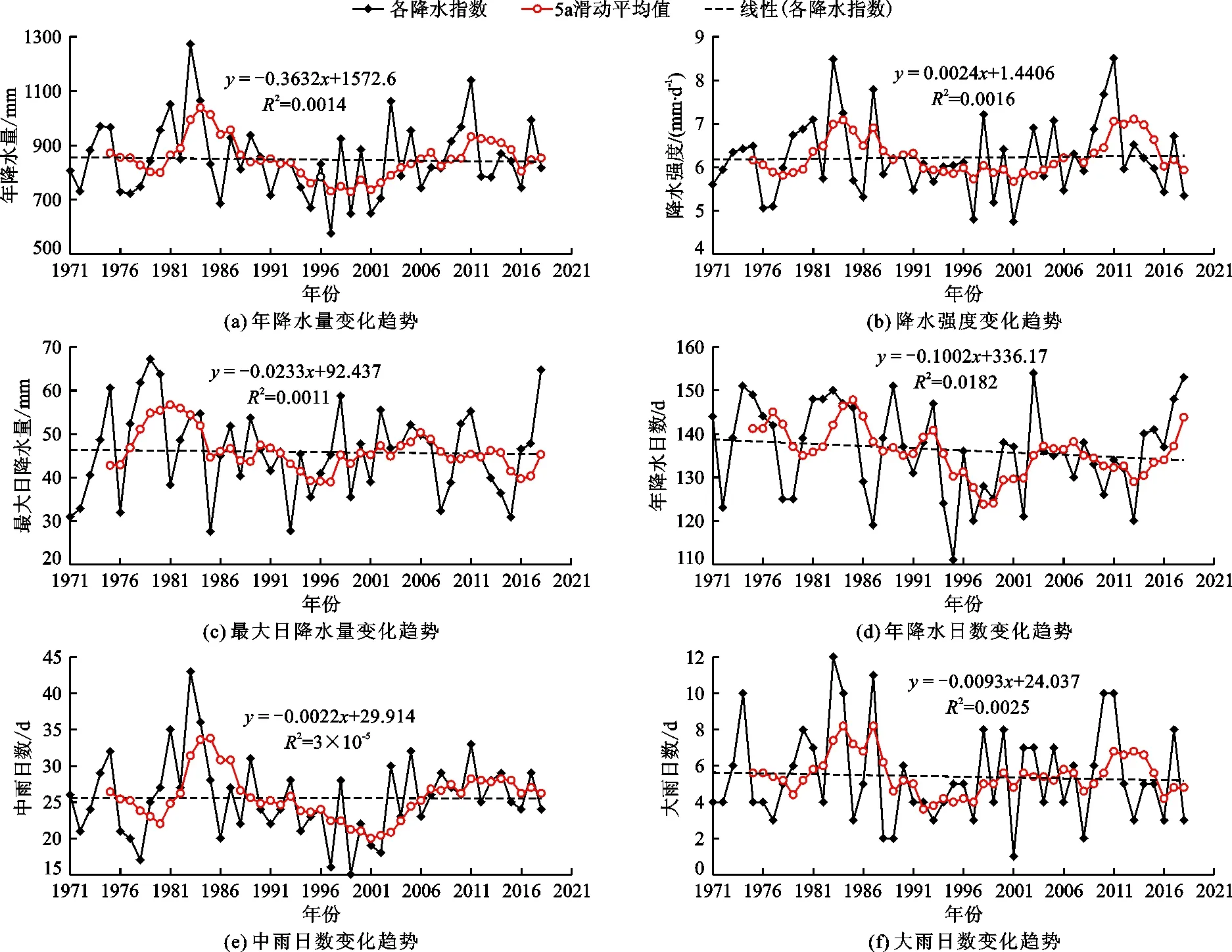

基于1971-2018年汉江流域陕西段27个气象站逐日降水数据,利用泰森多边形法确定所研究流域的逐日降水量,统计出1971-2018年研究流域的年降水量、最大日降水量和降水日数、中雨及大雨日数,并求出降水强度。为了分析各降水指数的空间分布特征,也对各气象站点的6个降水指数进行了统计。利用线性倾向估计法和滑动平均值法分析降水指数随时间变化趋势,结果见图2。

由图2可看出,汉江流域陕西段年降水量呈缓慢下降趋势,年降水量与时间之间的相关性较小,极值分别出现在1997年(最小值)和1983年(最大值),倾向率为-3.63 mm/10a;降水强度与时间之间相关性较差,增大趋势不明显;最大日降水量的大、小极值分别出现在1979和1985年,倾向率为-0.23 mm/10a;年降水日数的倾向率为-1.0 d/10a,有缓慢下降的趋势,大、小极值分别在2003和1995年;中雨日数和大雨日数线性倾向率分别为-0.022和-0.093 d/10a,呈缓慢下降趋势。分析各降水指数5 a滑动曲线可知,年降水量从1985-2000年左右有小幅减小的趋势,而后至2011年又缓慢增加,在2011年后有小幅增加又减小的变化;降水强度在研究时段前期变化趋势与降水量类似,从2013年后小幅减小,而降水日数从2013年后则缓慢增加。6个降水指数数据序列均未通过0.05显著性水平检验,说明其变化趋势并不明显。

图2 1971-2018年汉江流域陕西段各降水指数变化趋势

对1971-2018年汉江流域陕西段降水指数按年代统计年均值,结果见表1。

由表1可看出,1981-1990年是汉江流域陕西段降水多发期,除了日最大降水量之外,其他5个降水指数均为各年代中的最大值。1991-2010年为汉江流域陕西段的降水缺乏期,6个降水指数均为各年代中的最小值。值得注意的是2011-2018年虽然只有8 a的数据,但是该期间的降水量、降水日数和降水强度均仅次于最大值,预计未来气候变化会造成极端降水事件频繁发生,从而严重影响区域的水土环境。

表1 1971-2018年年代际年均降水指数统计结果

3.2 各降水指数突变分析

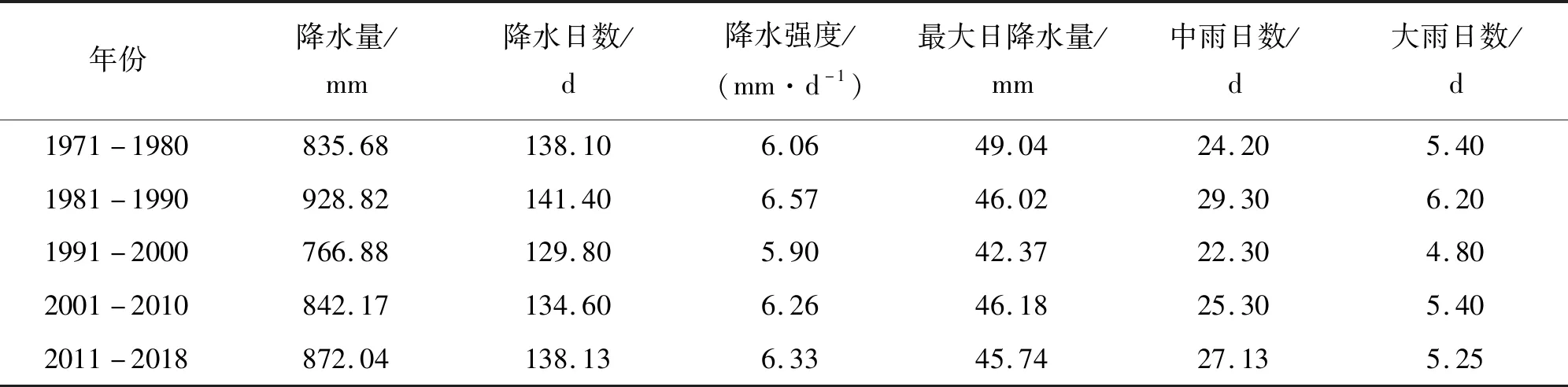

以1971-2018年汉江流域陕西段27个气象站点的逐年统计数据为基础,对6个降水指数采用Mann-Kendall法进行变化趋势和突变检验,以判断各降水指数的突变时间和突变区域。Mann-Kendall法检验图由UF、UB曲线和0.05显著性水平线组成,UB曲线用来计算突变点,UF曲线用来判断变化趋势,结果见图3。

由图3可以看出,1971-2018年汉江流域陕西段年降水量在1974年前为增大趋势,而后至1983年经历了减小到增大的趋势,1983-2001年呈减小趋势,2002-2018年又缓慢增大,但是除了在1971和2001年左右出现UF统计量超过0.05显著性水平线的情况外,其余时间变化趋势均不显著,年降水量突变发生在1983年左右(图3(a))。降水强度与降水量的变化趋势类似,在1983年之后呈现先减小后缓慢增加的趋势,但是变化趋势不显著,降水强度突变点为1973年(图3(b))。最大日降水量在1980年后呈现不显著减小趋势,突变出现在1977年左右(图3(c))。年降水日数整体呈现减少趋势,显著减少趋势出现在1995年后,在研究时段内无突变点(图3(d))。中雨日数和大雨日数均呈现不显著减少趋势,且该两个降水指数均在1983年左右出现突变(图3(e)、3(f))。

图3 1971-2018年汉江流域陕西段各降水指数M-K突变分析

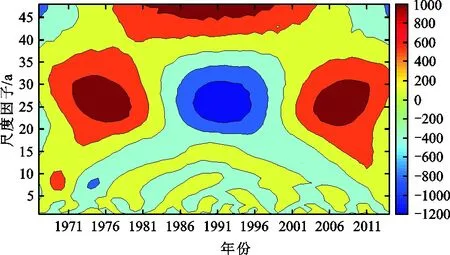

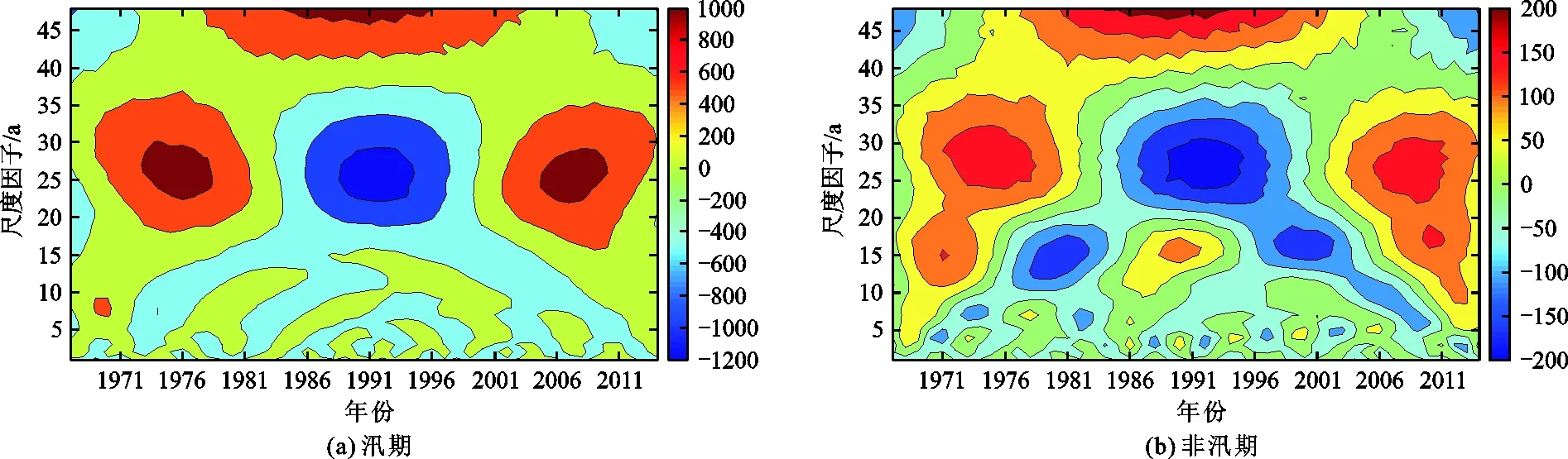

3.3 降水量周期分析

1971-2018年汉江流域陕西段的年降水量小波变化如图4所示。分析图4可知,年降水量有两个周期,分别为7和27 a。其中在10 a以下尺度上,年降水量周期规律不明显;15~40 a尺度上,主要存在27 a的主周期,研究时段内有明显的3个循环交替的周期规律,包括1个偏枯期和2个偏丰期,即1983年前为偏丰期,1983-2000年左右为偏枯期,2000年后为偏丰期,丰枯交替突变年份在1983和2000年。采用相同的方法对汉江流域陕西段的汛期(5-10月)和非汛期(11-次年4月)的降水量进行周期分析,如图5所示。研究区域的汛期降水量周期与年降水量周期基本一致(图5(a)),其副周期为8 a,无明显规律,主周期分布在15~40 a尺度内,为26 a左右,且具有明显的3个循环周期规律,也包括1个偏枯期和2个偏丰期,突变节点也与年降水量对应的节点相同。汉江流域陕西段非汛期降水量具有28 a的主周期和4、16 a两个副周期(图5(b))。在10 a以下尺度非汛期降水量无明显规律;10~20 a尺度周期呈现出5个循环交替的变化规律;20~40 a尺度为主周期,具有明显的3个循环周期规律。

图4 1971-2018年汉江流域陕西段年降水量小波变化图

图5 1971-2018年汉江流域陕西段汛期和非汛期降水量小波变化图

3.4 各降水指数空间分布特征

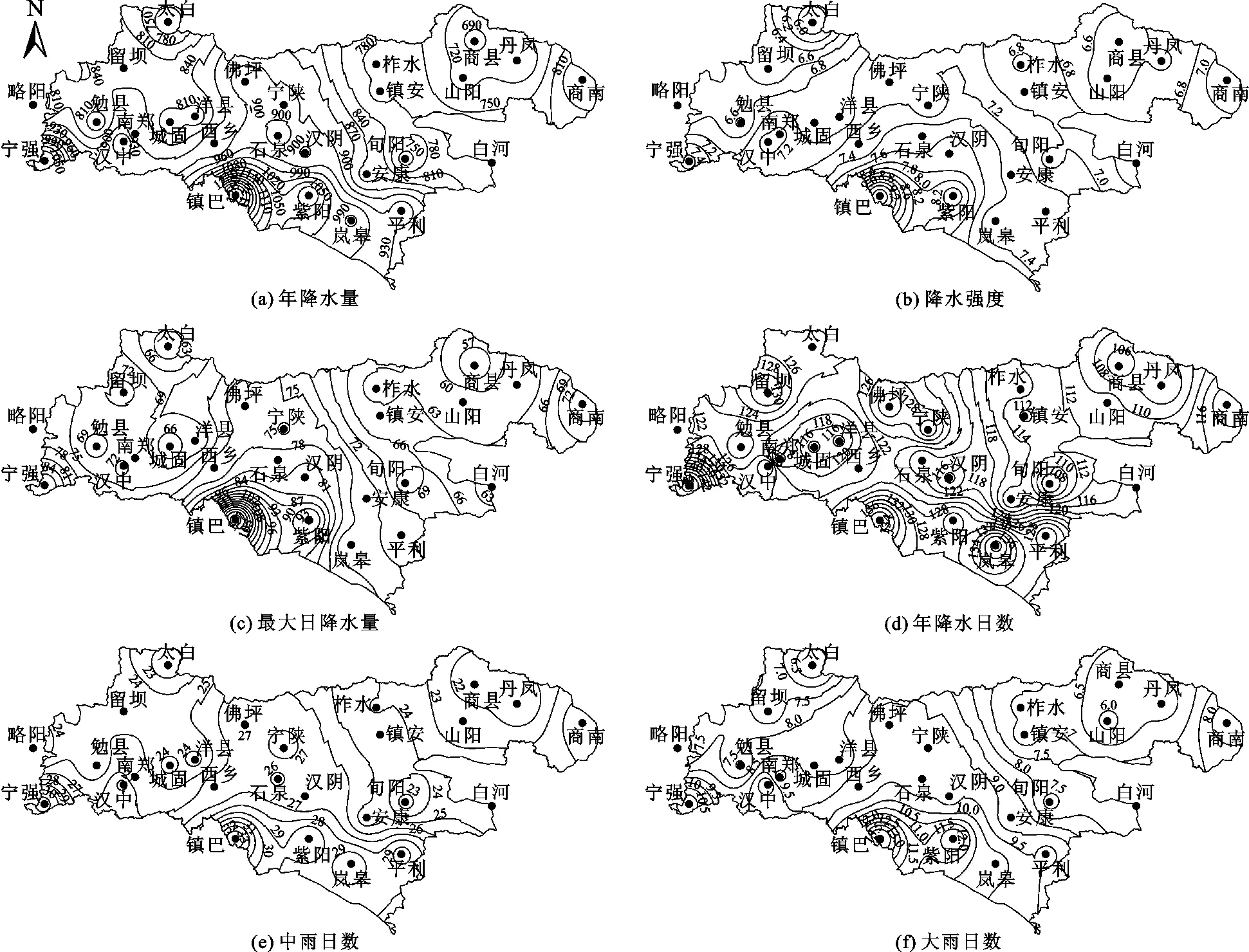

以1971-2018年汉江流域陕西段27个气象站的6个降水指数的多年均值为基础,进行IDW插值,获取的各降水指数等值线空间分布见图6。

图6 1971-2018年汉江流域陕西段各降水指数多年均值等值线空间分布

由图6可见,研究时段内汉江流域陕西段年降水量在空间分布上以镇巴县为高值中心(多年均值大于1 230 mm/a),以商县为低值中心(多年均值小于690mm/a),呈现由北到南逐渐增大的趋势(图6(a))。降水量的空间分布与气象站点分布和季风强弱关系比较紧密。汉江流域陕西段属于东南季风与西南季风的过渡带,降水多发生在夏季风期间,结合站点分布位置从而得到降水量空间分布状况。降水强度的空间分布以镇巴县为高值中心(多年均值大于9.2 mm/d),以太白县为低值中心(多年均值小于6.0 mm/d),呈现由北向南递增的趋势(图6(b)),作为降水强度最大的镇巴县,特别要重视土壤侵蚀、极端降水事件及其他水灾害问题。最大日降水量仍以镇巴县为高值中心(多年均值大于117 mm),以商县为低值中心(多年均值小于57 mm),呈现由北向南增加的趋势(图6(c))。年降水日数以宁强县为高值中心(多年均值大于142 d),以商县为低值中心(多年均值小于106 d),形成自东北向西南逐渐增加的趋势(图6(d))。中雨日数和大雨日数的空间分布状况与年降水量类似,低值中心均在商县,高值中心均在镇巴县(图6(e)、6(f))。

4 讨 论

通过汉江流域陕西段27个气象站点1971-2018年的逐日降水数据,研究了流域6个降水指数的变化趋势、突变年份、周期规律及空间分布,发现在研究时段内汉江流域陕西段除了降水强度缓慢增加,其余5个降水指数均缓慢减小。对全国总体而言,我国的年平均降水量变化较小,但降水频率降低,降水强度呈上升趋势,极端降水(暴雨和大雨)逐渐增加[9]。本文研究结论与目前大多数研究结果基本一致,虽然总降水量变化不大,但是具有明显的区域特征。汉江流域陕西段属于东部季风区,与我国西部内陆地区降水变化趋势的差异性较大,西部地区年平均降水量显著增加,降水频率也明显上升,与平均降水量相比上升幅度较大的为暴雨和大雨[9]。全球气候变暖会增加空气湿度,从而影响大气环流状况,引发极端降水事件的发生,从汉江流域陕西段的降水空间分布特征分析中发现,汉中市镇巴县的降水强度最高,易发生极端降水。例如2020年6月17日镇巴县发生了特大暴雨,最大6 h降雨量为169.0 mm,日降雨量达到了213.4 mm,与其相邻的紫阳县及洋县的降雨量也分别达到了130.0和120.4 mm。强降雨会引发部分区域的地质灾害和水环境问题,从而影响整个研究区域的水生态、水环境及水安全的健康发展。通过研究分析汉江流域陕西段各降水指数的时空分布情况及周期变化规律,能够为水源区的水资源管理、水灾害及水环境污染防治等提供一定的参考。

5 结 论

基于汉江流域陕西段27个气象站点1971-2018年逐日降水数据,分析6个降水指数的特征,采用Mann-Kendall检验法、线性估计法、滑动均值法、IDW 空间插值法及小波分析法研究汉江流域陕西段降水的时空分布特性,得到以下结论:

(1)汉江流域陕西段降水指数变化趋势除降水强度呈缓慢增加之外,其他指数如年降水量、最大日降水量、年降水日数、中雨日数和大雨日数均呈不显著减小的趋势。汉江流域陕西段在1981-1990年为降水多发期,在1991-2010年为降水缺乏期。需要关注的2011-2018年,在研究时段内各年代际降水指数均值的比较中,其年降水量、降水强度和年降水日数均仅次于最大值,未来极端降水事件可能会更加频繁,造成的水灾害不容忽视。

(2)研究区域仅年降水日数在研究时段内无突变点,且在1995年后减少趋势显著。年降水量在1971和2001年左右出现UF统计量超过0.05显著性水平线的情况,其余时间变化趋势均不显著。降水强度在1983年后呈现不显著的先减小后缓慢增加的趋势。年降水量、中雨日数和大雨日数的突变点均为1983年左右,而降水强度和最大日降水量的突变点分别为1973和1977年。

(3)对年降水量进行小波周期诊断发现有7 a的副周期和27 a左右的主周期,主周期内震荡规律明显,表现为3个循环交替,包括1个偏枯期和两个偏丰期,丰、枯交替突变点在1983和2000年。对汉江流域陕西段的汛期和非汛期降水量分析发现,汛期降水量周期与年降水量周期基本一致,有8 a的副周期和26 a左右的主周期。而非汛期则有4、16 a两个副周期和1个28 a的主周期,主周期内同样有3个循环交替。

(4)从6个降水指数的空间分布情况可以发现,除了年降水日数的高值中心在宁强县外,其余5个降水指数的高值中心均在镇巴县,而低值中心除了降水强度在太白县外其余的均在商县,各降水指数均呈现自北向南递增的趋势,并表现出一定的季风影响性。镇巴县为降水强度最大的区域,后续面临的土壤侵蚀问题、极端降水事件及其他水灾害问题均要引起重视。