咸阳市用水量变化驱动效应与节水评价

2021-01-29张志旭宋孝玉刘晓迪王绍娜

张志旭,宋孝玉,刘晓迪,王绍娜,符 冲

(西安理工大学 省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室,陕西 西安 710048)

1 研究背景

随着工业和城镇化的加速发展,水资源短缺逐渐成为制约经济社会可持续发展的重要因素,水资源供需矛盾日益凸显[1-3]。2014年习近平总书记提出节水优先战略;2019年中国水周主题为“坚持节水优先,强化水资源管理”;同年10月,水利部出台节水评价技术要求,12月举办第一届“中国节水论坛”,进一步探讨节水创新发展、节水新模式等,将节水作为解决供需矛盾的主要抓手。因此,分析城市用水变化成因,探究水资源供需内在矛盾,开展节水评价,进一步挖掘城市节水潜力,对水资源合理规划、配置和采取相应的管理调控措施具有重要指导意义。

近年来,广泛用于能源环境领域的因素分解模型也不断应用于城市用水变化成因分析,并取得较好的效果。如张陈俊等[4]采用对数均值迪式指数(LMDI)分析了全国及各省份1998-2013年用水量变化影响因素;吕文慧等[5]基于拉斯拜尔指数构建产业用水变化的全要素分解模型,解析了新疆产业用水变化成因及时空分异;庄立等[6]基于能源消费增长完全分解法提出改进的结构分解模型,研究了京津冀地区10年间产业用水变化的驱动效应。上述研究虽采用不同的因素分解模式,但大体都是将其分解为经济增长、技术进步(用水强度)、产业结构、人口等因素。不同省市各因素影响程度不尽相同,但均表现为技术进步是减少用水量的主要因素。由此,如若进一步分析节水技术进步空间,开展节水评价,将对城市用水管理更具实践性。目前,对于节水评价已建立了较为全面的评价指标体系[7],也发展了诸多成熟的评价方法,如层次分析法[8]、熵值法[9]、逼近理想解法[10](TOPSIS)、集对分析法[11],模糊综合评价法[12]、模糊元模型[13]等,不同方法各有千秋。层次分析法主观性较强,而熵值法客观性较强,所以将两者结合的综合赋权在节水评价中被广泛应用[14-16]。

本文以资源性缺水的咸阳市为研究区,采用因素分解模型分析2007-2018年咸阳市用水变化驱动效应,而后采用层次分析法和熵值法综合赋权进行城市节水评价,并与陕西省其他主要城市节水水平进行对比,挖掘城市节水潜力,以期为相关部门的水资源管理提供参考。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究区概况

咸阳市位于陕西省关中平原中部——八百里秦川腹地,自2017年西咸新区(面积为644.56 km2)划转后,咸阳市总面积9 544.84 km2。地势北高南低,呈阶梯状,北部多为黄土高原沟壑区,南部为平原地区,高差明显。因地形特征,咸阳市又分为两个明显差异的气候区,南部平原地区气候温和,四季分明;北部高原沟壑区,气候稍寒,冬春略长。全境年均降水量为567.9 mm,由南向北递增。

咸阳市在“十二五”时期牢牢抓住新一轮西部大开发战略、“一带一路”建设等重大机遇,加快转变经济发展模式,三次产业结构由2010年的18.5∶52.2∶29.3调整为2015年的15.3∶57.2∶27.6,工业转型升级步伐加快,GDP累计增长96.0%。2017年西咸新区从咸阳划转后,GDP减少4.0%;2018年咸阳市GDP增长3.7%,第三产业增幅最大(增长8.6%),三次产业结构比为12.0∶56.9∶31.1。

咸阳市供水设施主要有地表水源工程和地下水源工程两类,根据《咸阳市水资源承载能力监测预警机制报告》,2015年全市供水量为11.134 8×108m3,其中地下水源供水占比为53.7%,而咸阳市地下水已有4个一般超采区;2018年咸阳市地下水供水占比为43.2%,有一定改善,但这4个超采区仍然存在。咸阳市存在一定程度的水资源短缺问题。

2.2 研究方法

2.2.1 因素分解法 常用的因素分解模型有指数分解和结构分解[17],指数分解模型一般采用近似计算,且其经济学意义并不明确[6,17],考虑科学性和易解释性,本文采用庄立等[6]提出的结构分解模型。

设G0、Gt分别为研究时段咸阳市基期和末期的生产总值(108元),S0、St分别为基期和末期的产业结构向量,其元素为各产业增加值占GDP的比重,E0、Et分别为基期和末期的用水效率向量,其元素为各产业单位增加值的用水量(m3/104元),则产业用水变化量可表达为:

ΔW=Gt·St·Et-G0·S0·E0

(1)

并可分解为:

ΔW=Gt(St-S0)·Et+GtS0(Et-E0)+

(Gt-G0)S0·E0

(2)

式中:公式(2)右侧第1项表示以t时期用水效率为参考基础,由产业结构变化而导致的用水量变化,称之为结构效应;第2项表示以基期的产业结构为基础,由用水效率提升而导致的用水量变化,称作技术效应;第3项表示单纯由经济规模变化而导致的用水量变化,称作规模效应。

如将结构效应变换为以基期的用水效率为参考基础,技术效应以t时期产业结构为参考基础,可得第2种分解:

ΔW=Gt(St-S0)·E0+GtSt(Et-E0)+

(Gt-G0)S0·E0

(3)

将等式(2)、(3)相加得到最终的分解因式为:

(Et-E0)+(Gt-G0)S0·E0

(4)

用ΔWS、ΔWE、ΔWG分别表示等式(4)右侧的3项,则有:

ΔW=ΔWS+ΔWE+ΔWG

(5)

等式(5)中右侧ΔWS、ΔWE、ΔWG分别对应结构效应、技术效应、规模效应所导致的用水变化量,且ΔWS和ΔWE综合考虑了基期和t时期的产业结构和技术水平,避免了分解结果的偏大或偏小,使分解结果更为明确[6,17]。

2.2.2 节水评价方法 考虑数据的易获取性和稳定性,根据《节水型社会评价指标体系和评价方法》(GB/T 28284-2012)[18],从农业、工业、生活和综合节水方面,分别选取评价指标为节水灌溉面积比(%)、万元工业增加值用水量(m3)、公共供水管网漏损率(%)和万元GDP用水量(m3)。使用层次分析法和熵值法分别计算指标相对权重,而后采用拉格朗日乘数法综合赋权[19],公式如下:

(6)

式中:wj为第j个指标的综合权重;w1j、w2j分别为层次法和熵值法第j个指标的权重,1≤j≤4;n为评价指标数。

综合节水评价得分采用熵值法计算:

(7)

式中:Pi为第i个评价对象的得分;wj为第j个指标的综合权重;xij为标准化后的第i个评价对象下第j个评价指标。本文评价对象为陕西省10个主要城市(西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、榆林市、延安市、汉中市、安康市、商洛市)。

2.3 数据来源与处理

根据上述因素分解模型,所需资料主要有咸阳市历年生产总值、各产业增加值比重、各产业增加值用水量和相关节水指标。其中各部门用水量来源于《咸阳市供用水统计报表》(2007-2018年),社会经济指标来源于《陕西统计年鉴》(2010-2019年,内含2000-2010年陕西省各市各行业生产总值);节水指标部分来源于《中国城乡建设统计年鉴》(2017)。由于生产总值按三次产业增加值统计,而用水数据划分为农业、工业、城镇公共(服务业和建筑业)、居民生活和生态环境5个方面,为使两者能够匹配,参考庄立等[6]、张强等[20]的处理方法,在第二产业增加值中将建筑业增加值并进第三产业,对应于城镇公共用水。此外,需要说明的是,2017年1月始,西安代管西咸新区,咸阳市境内属西咸新区的人口及GDP数据计入西安市,但用水量数据从2018年开始区分统计,所以2017年产业用水量(农业、工业、城镇公共用水量)是利用历年各产业万元GDP增加值用水量变化趋势及2017年GDP数据,根据2018年用水统计数据及用水效率计算结果反向推求而得出;居民生活用水通过人均生活用水量变化趋势结合人口变化推求;生态环境用水量是乘以咸阳市西咸新区划转后的面积占原面积的比例(0.94)得到,最终推求出2017年咸阳市各部门用水量及用水总量。

大数据时代的到来,一方面促进了传统行业对创新路径的探索与发展,加速了市场经济的产业结构优化;另一方面,也使得市场对高素质人才的需求也愈发强烈[1]。目前,我国正处于信息高速发展的大数据时代,如何对教学资源信息、教育管理信息、教育学习行为信息与学习成果反馈加以利用分析,洞悉海量数据背后的学习行为关联与教学模式变化趋势,制定相应的计划以提高学生的学习效率,保证毕业率与就业率,从而提升高校的核心竞争力,是各大高等教育院校亟待解决的难题。

3 结果与分析

3.1 咸阳市用水分析

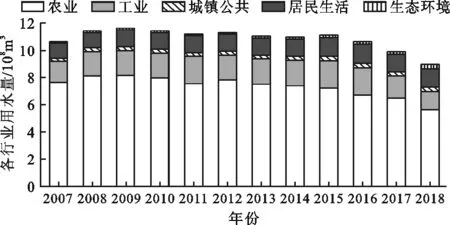

3.1.1 用水总量及行业用水量变化趋势 用水总量及各行业用水量可以直接体现一个地区的用水变化趋势和用水结构,也可一定程度地反映该地的经济结构。根据水资源公报统计,全市用水分为农业用水、工业用水、城镇公共用水、居民生活用水、生态环境用水5个方面,图1为2007-2018年咸阳市各行业用水量变化堆积图。由图1可以看出,咸阳市在2007-2009年用水总量小幅递增,期间累计增长幅度为9.2%,之后2009-2016年用水总量小幅波动略有减少,至2016年用水总量为10.65×108m3,相比较于2009年的11.63×108m3,减少幅度为8.4%。2017年由于西咸新区交由西安代管,导致用水总量明显下降,但2018年用水总量减少的趋势仍没有改变。总体来看,除2017、2018年,咸阳市2007-2016年10年间用水总量变幅不大,平均值为11.16×108m3,标准差0.32×108m3。

图1 2007-2018年咸阳市各行业用水量堆积图

从图1还可以看出,农业用水量明显减少,工业用水量缓慢减少,城镇公共用水量基本保持不变,居民生活用水量随着人民生活水平的提高略有增加,生态环境用水量呈小幅增长态势,尤以2018年增长较为明显。

图1表明,2007-2018年咸阳市用水结构没有发生明显改变,农业用水量最大,一直占据用水总量的50%以上,其次为工业用水、居民生活用水;城镇公共用水和生态环境用水较少。通过计算,2007-2018年产业用水量(农业、工业、城镇公共)多年平均占总用水量的比例为87%,居民生活用水量和生态环境用水量多年平均占比为13%。2018年该两者比例差距有所减小,其中主要是农业用水显著减少,导致产业用水量占比降低至82%。

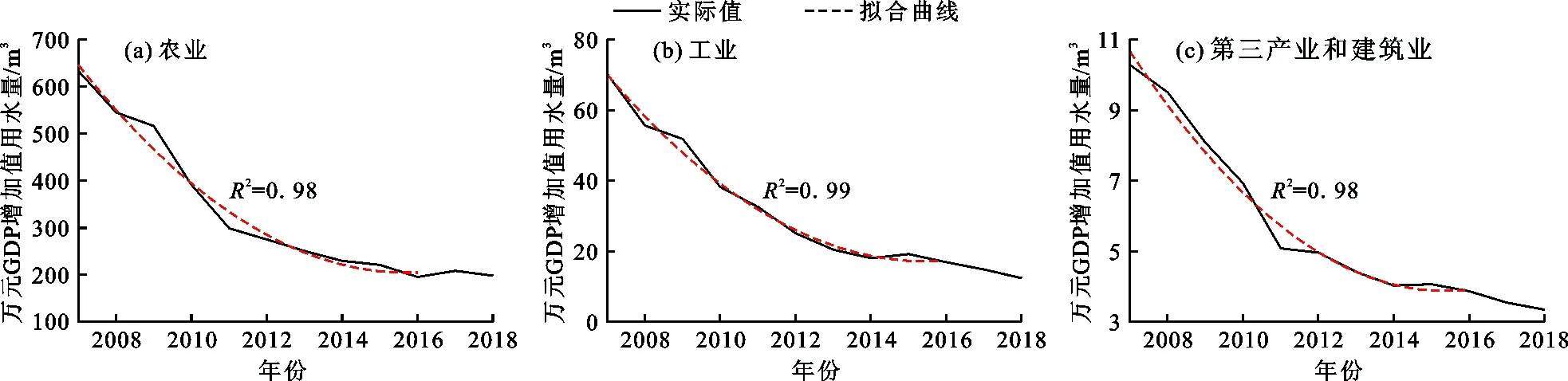

3.1.2 产业用水效率变化趋势 2012年国家提出最严格水资源管理制度,将用水效率作为三条红线之一,用水方式逐步转向集约型发展。为分析咸阳市用水效率发展情况,根据咸阳市历年用水数据计算出2007-2018年各产业万元GDP增加值用水量,绘制为用水效率变化曲线见图2。由图2可以看出,农业、工业、第三产业和建筑业万元GDP增加值用水量在2012年之前均快速下降,节水明显,之后下降速度减缓,呈现出一定疲态。对2007-2016年各产业万元GDP增加值用水量减少曲线进行拟合,发现均以二次多项式拟合效果最好,R2达到0.98以上,可说明各产业万元GDP增加值用水量按一定规律稳定减小,同时也可佐证2017年各部门用水量的推求较为准确。

图2 2007-2018年咸阳市各产业用水效率变化曲线

3.2 人口对用水量的影响

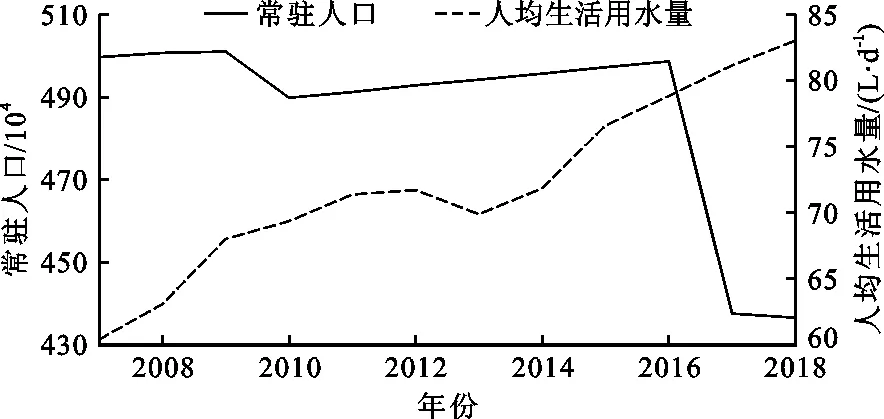

图3为2007-2018年咸阳市人口与人均生活用水量变化过程。由图3可以看出,2010年咸阳市人口外流明显,之后人口保持3.0%的年增长速度平稳增长至2016年;2017年因行政区划变动,人口减少约61万人;2018年较2017年人口继续减少,约减少1万人。总体来看,咸阳市人口变化主要来源于人口自然增长率,且人口有外流趋势。咸阳市人均生活用水量呈波动增加趋势,主要是由于人民生活水平提高、节水器具普及等综合因素导致。2018年咸阳市人均生活用水量为83.02 L/d,远低于陕西省平均水平99.47 L/d,未来咸阳市人均生活用水量还将增加。

图3 2007-2018年咸阳市人口与人均生活用水量变化曲线

3.3 产业用水量驱动效应分析

如前所述,产业用水量一直占据用水总量的80%以上,其变化特征直接决定用水总量的变化特征,则产业用水驱动效应即可认为是用水总量的变化原因。因此,进一步探究产业用水量变化与其内在的驱动因素,有助于更好地理解咸阳市经济发展与水资源利用的因果关系。

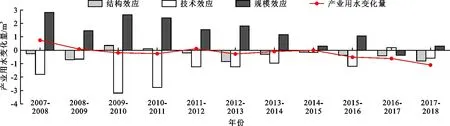

3.3.1 连续时间序列产业用水量驱动效应分析 根据2.2.1小节将产业用水量驱动效应分解为结构效应、技术效应、规模效应3个因素,绘制2007-2018年由各因素导致的产业用水量逐年变化,结果见图4。由图4可以发现,除2016-2017年之外,规模效应均为正值,且数值相对较大,表明经济规模扩大是产业用水增加的主要原因,表现为拉动作用;技术效应恒为负值,体现节水技术不断提高使产业用水量减少,表现为抑制作用;结构效应仅在2009-2010和2010-2011年2个阶段表现为拉动作用,其余时段均为抑制作用,说明产业结构多是朝着用水量减少的方向调整。2007-2018年,3种因素的效应叠加使产业用水变化呈现出波动下降趋势,说明结构效应和技术效应的叠加能够逐渐遏制经济规模扩增所导致的产业用水量增长。

图4 2007-2018年咸阳市由各因素导致的产业用水量逐年变化

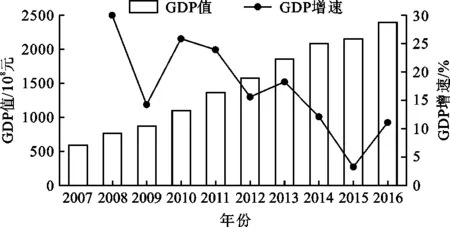

图5给出了2007-2016年咸阳市GDP增长趋势与增速变化,结合图5中GDP增速来分析用水量的变化。2008-2011年咸阳市GDP增速基本维持在较高水平,剔除2009年由于全球金融危机导致的经济发展减缓,这期间3年的GDP平均增速达到27%,经济高速发展导致用水量快速增加。但从技术效应可以看出,节水能力基本同速发展,致使产业用水量没有增加(图4)。2011年之后GDP增速放缓,其中2015年GDP增速下降至3.25%,这主要是由于当年我国发生了“过山车”式金融危机所致,由此规模效应显著降低,亦没有资本提升节水技术,导致当年产业用水量同比略有增加。总体来看,2012-2016年间,剔除2015年异常点,咸阳市GDP平均增速达14.2%,产业用水量总体减少,而技术效应与规模效应也波动减少,其原因试作以下分析。

图5 2007-2016年咸阳市GDP增长趋势与增速变化

ΔWE=1/2Gt·(St-S0)(Et-E0)

(8)

ΔWG=(Gt-G0)·S0E0

(9)

由公式(8)、(9)可看出,在经济稳定增长与产业结构变化不大的情况下,技术效应所引起的用水变化量主要由(Et-E0)值决定,技术效应逐年减小,说明节水能力逐渐疲软;由于(Gt-G0)和S0各年间变化甚微,规模效应所引起的用水变化量主要由E0决定,而E0是逐年减小的,故规模效应亦逐年减小。

整体来看,结构效应在3种因素中通常占比最小,但在某一年发挥较大作用,如图4所示的2008-2009年、2012-2013年、2017-2018年,因产业结构调整导致用水量减少明显,而在产业用水量已经逐年减少的情况下,产业结构仍向用水量减少的方向调整,一方面体现了咸阳市注重节水型社会建设,另一方面考虑咸阳市地下水超采,而不得不继续抑制用水量的增加。

2017年西咸新区从咸阳市划转,所划转地域属咸阳市经济、技术发展程度较好的区域,规模效应由此出现负值,技术效应也一反常态,表现为拉动作用,可见西咸新区划转对咸阳市经济和节水能力有较大影响。

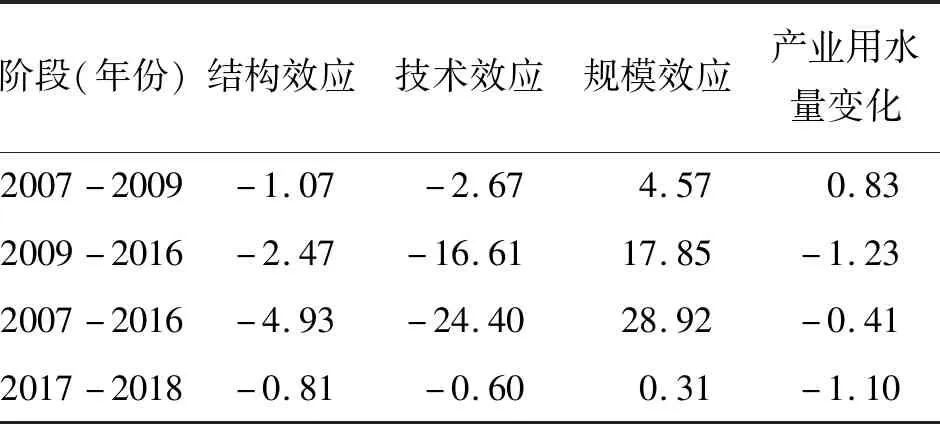

3.3.2 不同阶段产业用水量驱动效应分析 根据咸阳市用水总量变化趋势,以2009、2016、2017年为时间节点,分阶段进行因素分解,分析其驱动效应,分解结果见表1。

表1 2007-2018年不同阶段咸阳市产业用水量变化驱动效应分解结果 108m3

由表1可知,2007-2009年间产业用水量增加了0.83×108m3,主要是由于经济高速发展导致的用水量增长大于技术效应和结构效应的抑制作用;2009-2016年间产业用水量减少了1.23×108m3,其中规模效应值为17.85×108m3,技术效应值为-16.61×108m3,两者数值相当,说明这一阶段因规模效应导致的用水量增加与技术提升导致的用水量减少基本抵消,再叠加结构效应的抑制作用,产业用水量实现减少;若忽略2007-2016年中的小幅波动,将其作为一个趋势时段,这期间产业用水量变化值为-0.41×108m3,说明咸阳市结构效应和技术效应的综合抑制作用已能够有效抵消经济发展所导致的产业用水量增加,也表明咸阳市在经济稳步发展的同时注重用水效率的提升,同时产业结构调整也总是表现出抑制作用,体现了建设节水型社会的发展方向;2017-2018年,西咸新区划转之后,咸阳市及时调整产业结构,结构效应成为用水量减少的主要原因,而规模效应退居最后,经济增速在修复过程中,产业用水量持续减少。

3.4 节水潜力与节水评价

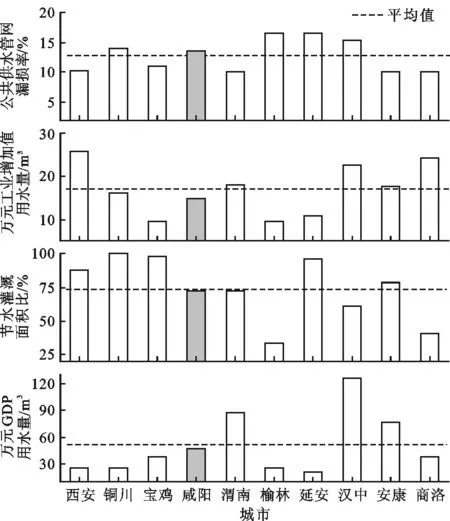

3.4.1 节水潜力 缓解水资源供需矛盾的主要抓手是提升用水效率、节约用水。用水效率可提升的空间大小即为节水潜力[21]。根据3.1.2小节咸阳市各产业用水效率变化趋势来看,其产业用水效率已显现出疲态,为进一步挖掘节水潜力,从农业、工业、生活和综合节水方面分别对应选取节水灌溉比、万元工业增加值用水量、公共供水管网漏损率和万元GDP用水量4个节水指标,对陕西省10个主要城市进行对比,根据节水指标定性挖掘咸阳市节水潜力,对比结果见图6。由于部分指标的最新数据为2017年,故选取2017年陕西省10个主要城市节水指标数据。咸阳市相关指标采用本文推求的2017年数值。

图6 2017年陕西省10个主要城市节水指标对比

由图6中可以看出,在生活节水方面,咸阳市公共供水管网漏损率为13.6%,落后于陕西省平均水平,但与各比较城市中的最优值(10.0%)差距较小;在工业节水方面,咸阳市万元工业增加值用水量为14.8 m3,在陕西省10个主要城市当中位居第4,与最优值9.7 m3相比,仍有一定差距;在农业节水方面,咸阳市节水灌溉面积比为72.1%,略低于陕西省平均水平,与铜川市100%相比,还有较大提升空间;在综合指标万元GDP用水量方面,咸阳市为46.5 m3,虽然领先于陕西省平均水平,但处于倒数第4位,与陕西省最优值21.1 m3相比,存在较大差距。整体来看,咸阳市农业用水最具有节水潜力。

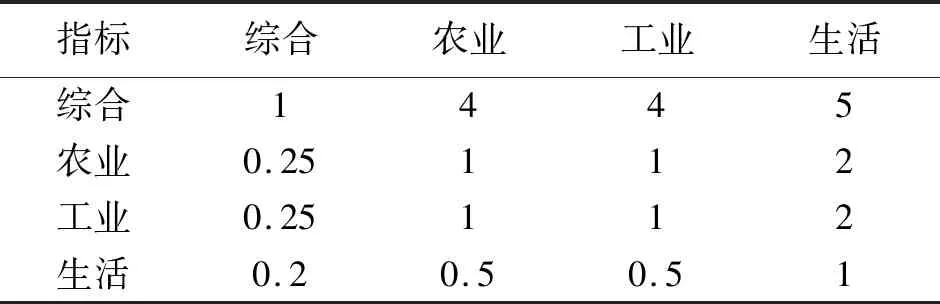

3.4.2 节水评价 参考节水型社会评价指标体系和评价方法[18]中相关指标的比例标度,建立节水评价准则层并计算对比矩阵,结果见表2。按照层次分析法计算,得到一致性比率CR,计算值为0.010,小于0.1,表明通过一致性检验。权重矩阵计算结果为w1=(0.5812,0.1634,0.1634,0.0919)。

表2 节水评价准则层对比矩阵计算表

根据熵值法计算步骤,对万元工业增加值用水量、公共供水管网漏损率和万元GDP用水量3项负向指标与节水灌溉比正向指标进行离差标准化处理,再计算评价因素的熵值,进而得出评价指标的权重为w2=(0.1837,0.2297,0.2530,0.3336)。

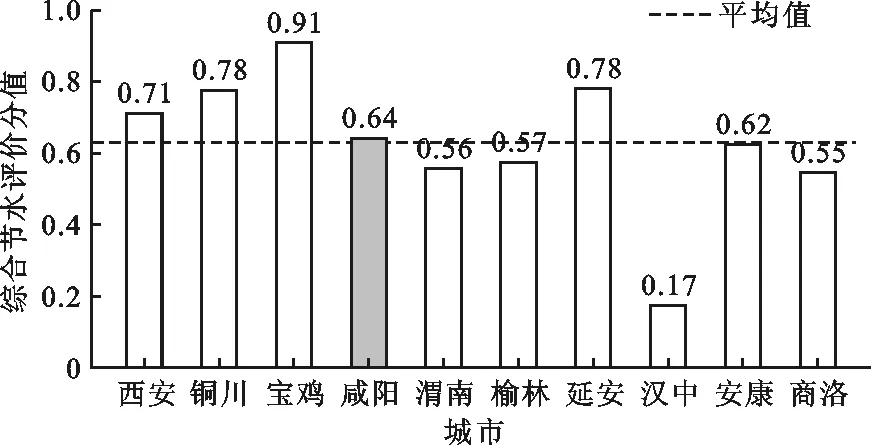

根据公式(6)优化组合权重,最终得到综合权重w=(0.3635,0.2155,0.2262,0.1948),进而计算综合评价得分,结果见图7。图7表明,2017年陕西省10个主要城市综合节水评价得分平均值为0.63,咸阳市为0.64,与平均值基本持平,处于陕西省中等水平,但对比节水型社会建设较好的城市,如宝鸡市(得分0.91)、延安市和铜川市(得分0.78),咸阳市还需加大节水创新力度。

图7 2017年陕西省10个主要城市综合节水评价分值

4 结论与建议

4.1 结 论

(1)2007-2018年咸阳市用水总量呈现先增加后波动减少的趋势,其中生活和生态用水量逐渐增大,产业用水(农业、工业、城镇公共)持续减少。总体上随着GDP总值的增长并没有造成用水量的持续增加。

(2)咸阳市产业用水量变化的主要驱动因素为规模效应的拉动作用与技术效应的抑制作用,规模效应一般略大于技术效应,再叠加结构效应多表现为抑制作用,总体上呈现产业用水减少的趋势。

(3)咸阳市注重向节水型社会发展。在2007-2016年发展过程中,规模效应和技术效应基本同比例增大或缩小,结构效应在2008-2009年、2012-2013年、2017-2018年抑制用水量作用明显,尤其在西咸新区划转之后,2018年结构效应成为用水量减少的主要因素。目前来看,咸阳市已能够在维持经济增速3.7%的情况下仍持续减少用水量,但用水效率的提升已显疲态。

(4)在陕西省10个主要城市当中,咸阳市农业节水灌溉面积比、公共供水管网漏损率落后于陕西省平均水平;万元工业增加值用水量、万元GDP用水量领先于平均水平。综合节水评价在陕西省位居第5,但与第1名存在较大差距。在农业、工业、城镇公共、生活用水方面,咸阳市农业用水最具有节水潜力。

4.2 建 议

咸阳市经济发展与用水总量控制符合可持续发展的战略要求,基于用水总量控制,进一步提出以下建议:

(1)严格控制规模效应产生的用水量增加,以用水总量控制目标规划未来咸阳市的经济社会发展,量水而行,以水定需。

(2)合理调整产业结构,推动产业结构转型升级。限制高耗水行业用水,促使其转型或提升节水技术;在产业结构调整中,应着重向低耗水或无耗水的集约型产业发展。

(3)扎实践行节水优先战略,助推水资源利用高质量发展。咸阳市农业用水量占用水总量的多年(2007-2018年)平均比值为67.5%,而农田节水灌溉面积比低于陕西省平均水平,因此,咸阳市应重点加大农业节水力度。首先合理调整农业种植结构,再增建节水灌溉设施,提高灌溉水的利用效率,同时因地制宜发展雨水集蓄利用工程等非常规水源,充分挖掘节水潜力。