喀斯特地区不同玫瑰混农林模式的土壤螨类群落结构特征

2021-01-28杨乙未肖聶佳

杨乙未,肖 华,陈 浒,*,肖聶佳,郭 城

(1.贵州师范大学 喀斯特研究院,贵州 贵阳 550001; 2.国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心,贵州 贵阳 550001; 3.中国南方喀斯特生态环境学科创新引智基地,贵州 贵阳 550001; 4.贵州省喀斯特山地生态环境省部共建国家重点实验室培育基地,贵州 贵阳 550001)

土壤螨类是土壤生态系统中普遍存在,且种类和数量最丰富的动物类群之一[1],在土壤物质循环、能量流动,以及指示生态环境变化等方面发挥着不可替代的作用[2-4]。研究表明,不同自然环境和修复模式下的土壤螨类群落结构,如螨类组成、多样性和生态类群等存在差异[5-8];因此,土壤螨类可作为退化生态系统恢复的敏感性指示生物[9-11]。

混农林业也称农林复合经营,是集约型的土地利用和经营方式之一,对石漠化地区生态环境保护和社会经济发展具有重要意义[12]。研究表明,单一的植被环境不利于土壤螨类的多样化发展[13],而混农林业对土壤的扰动小,经营方式相对稳定,利于土壤生物多样性的丰富,对生态环境的恢复有积极作用[14-15]。例如:金银花+花椒林下的土壤螨类比金银花林丰富,多样性指数也高于金银花林和花椒林[11];核桃+刺梨+草的混农林模式提高了土壤螨类的多样性和丰富度,增加了K选择型捕食性革螨和有刺孔背甲螨类群[8]。混农林边缘的土壤螨类多样性和丰富度较高,边缘效应强,也说明混农林模式对增加土壤螨类多样性具有重要作用[16]。

本文以贵州省毕节市七星关区撒拉溪镇龙场村混农林用地作为研究区,研究区自2014年开始以“公司+合作社+农户”的模式引进玫瑰进行种植。当地农户为充分利用土地资源,增加种植多样性和降低风险,自主在玫瑰中混作苹果、大豆和玉米等植物。玫瑰、苹果作为经济植物,具备生态和经济双重效益;大豆对土壤具有固氮作用,是治理水土流失的重要植物选择;玉米种植的保土保水效益较低,是当地倡导调减的作物,但目前仍有少量种植。研究区内不同的玫瑰混农林模式形成了多种生态系统,为对比研究土壤螨类群落结构特征及其差异提供了较多的生境选择。本文以研究区的玫瑰、玫瑰+大豆、玫瑰+苹果+大豆和玫瑰+玉米作为研究样地,以玫瑰单作为对照,对其土壤螨类群落结构进行对比研究,以反映石漠化综合治理农林复合生态系统下土壤螨类的群落结构变化和生态恢复情况,以期为石漠化治理措施和混农林业配置选择提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

贵州省毕节市七星关区撒拉溪镇是国家“十三五”石漠化综合治理与混农林业复合经营课题示范区,示范区内引入了多种混农林模式作为石漠化治理措施。研究区将实施玫瑰混农林模式作为主要措施之一,现已形成规模,并产生良好的生态和经济效益。

龙场村(27°09′25.16″~27°11′29.04″N,105°05′43.79″~105°07′46.84″E),处于乌蒙山腹地,总面积5.2 km2。研究区东部地势较高,北部以平缓山地为主,海拔1 660~1 890 m,平均海拔1 775 m,年平均气温13.7~15.1 ℃,年降水量890 mm,全年日照时数2 140 h,年无霜期216 d,属亚热带季风性湿润气候区。研究区土壤为黄棕壤和酸性土,土壤和自然条件适合玫瑰等多种植物的生长。玫瑰种植行间距为1 m×2 m,株高约1.5 m。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置与样本采集

以研究区内典型的混农林业复合经营区作为研究样区,在样区内分别选择玫瑰(R)、玫瑰+大豆(R+G)、玫瑰+苹果+大豆(R+M+G)和玫瑰+玉米(R+Z)4种模式作为样地,每个样地设置3个样方,每个样方设置6个样点。参考陈浒[17]研究石漠化地区土壤螨类的方法,于2019年7月在样地内采集土壤样品,每个样点采用500 cm3圆筒形不锈钢环刀连续上(0~5 cm)、下(5~10 cm)2层采集土壤样品2个,共采集144份土壤样品。所有样品用棉布袋编号并封装后带回实验室处理。

1.2.2 土壤螨类标本的收集和鉴定

土壤螨类标本的收集:将土壤样品置于干漏斗下用60 W的白炽灯连续烘烤48 h,以15~20 min为开关灯间隔时间,温度控制在35 ℃左右,将盛有乙醇稀释溶液的烧杯放置于干漏斗下收集土壤动物。将收集有土壤动物的溶液倒于培养皿中,于SZX2-FOF体视镜(日本Olympus公司)下将土壤螨类与其他土壤动物分离,将分离到的土壤螨类标本加入75%(体积分数)的乙醇溶液进行清洗和保存。将保存的标本移至小试管中,加入乳酸以至温透明,以便于后续鉴定。

土壤螨类标本的鉴定:将透明后的土壤螨类标本置于CX41RF显微镜 (日本Olympus公司)下,结合10倍和40倍放大结果查看土壤螨类形态,参照《A manual of Acarology》(第3版)[18]、《中国动物检索图鉴》[19]、《中国东北土壤革螨》[20]、《蜱螨学》[21]对土壤螨类标本进行鉴定。标本鉴定到属一级,同时记录土壤螨类的个体数量。

1.3 数据处理

1.3.1 数量优势度

依照郑祥等[22]的方法划分优势度,将个体数占总捕获量的比例在10%以上的划分为优势类群(+++),在1%~10%的划分为常见类群(++),小于l%的划分为稀有类群(+)。

1.3.2 群落多样性

引入Shannon-Wiener多样性指数(H′)、Simpson优势度指数(C)、Margalef丰富度指数(SR)和Pielou均匀度指数(E)分析土壤螨类群落多样性[23-26]。

1.3.3 群落相似性

采用Jaccard相似性系数(q)表征群落之间的相似性[27],计算公式为

q=c/(a+b-c)。

(1)

式(1)中:a表示群落A的类群属数,b表示群落B的类群属数,c表示两群落共有的类群属数。

1.3.4 捕食性革螨(Mesostigmata∶Gamasina)群落结构

采用捕食性螨类成熟度指数(MI)[28]表征捕食性革螨群落结构。

(2)

式(2)中:VMI为MI的值;s为螨类革螨股螨类属数;Ki为第i属所在科的K值;ri为第i属所在科的r值,具体取值参考文献[28-30],总结于表1。

1.3.5 甲螨群落结构

采用甲螨MGP分析方法[31-32],将甲螨分为3大类:M表示大孔低等甲螨(Macropylina),G表示无翅坚背甲螨(Gymnonota),P表示有翅孔背甲螨(Poronota)。采用MGP-Ⅰ分析计算M、G、P类群属数百分比,采用MGP-Ⅱ分析计算M、G、P类群个体数百分比。类群划分标准[31]详见表2。

1.4 数据分析

表1 捕食性革螨(Mesostigmata: Gamasina)的K值和r值

表2 甲螨群落类型划分标准

所有数据用Microsoft Excel 2013软件整理;数据分析用SPSS 22.0软件进行,采用单因素方差分析群落差异,显著性水平取P<0.05。用Origin 2018软件进行制图。

2 结果与分析

2.1 螨类群落种类和数量组成

在研究区,共捕获土壤螨类1 524头,隶属3目3亚目41科64属。其中,属于中气门目(Mesotigmata)的有13科20属,属于绒螨目(Trombidiformes)的有4科5属,属于疥螨目(Sarcoptiformes)的有24科39属,以疥螨目甲螨亚目(Oribatida)的科属类群组成占优势。总体上看,在科组成方面,奥甲螨科(Oppiidae)、厉螨科(Laelapidae)和大翼甲螨科(Galumnidae)在类群属数上是优势科;在属组成方面,盖头甲螨属(Tectocepheus)、派伦螨属(Parholaspulus)是个体数量上的优势属(表3)。在科属数量方面,玫瑰+玉米样地的最高,玫瑰+苹果+大豆样地的最低,玫瑰+大豆、玫瑰样地的居中(表4)。

从数量优势度上分析:玫瑰样地以盖头甲螨属、内特螨属(Nenteria)、派伦螨属为优势属,优势属、常见属和稀有属的数量比例分别为9.68%、19.35%和70.97%;玫瑰+大豆样地中有2个优势属——派伦螨属和厚厉螨属(Pachylaelaps),优势属、常见属和稀有属的数量比例分别为5.71%、40.00%和54.29%;玫瑰+苹果+大豆样地有2个优势属——厚厉螨属和盖头甲螨属,优势属、常见属和稀有属的数量比例分别为8.34%、45.83%和45.83%;玫瑰+玉米样地中的优势属是派伦螨属和盖头甲螨属,优势属、常见属和稀有属的数量比例分别为4.76%、35.72%和59.52%。由此可知,盖头甲螨属是除玫瑰+大豆样地外其他样地上的优势属,派伦螨属是玫瑰、玫瑰+大豆和玫瑰+玉米3种模式共有的优势属,厚厉螨属是玫瑰+大豆和玫瑰+苹果+大豆2种模式的共有优势属。不同模式下的优势属类群组成存在差异,优势属的比例在玫瑰、玫瑰+苹果+大豆、玫瑰+大豆、玫瑰+玉米样地上依次降低,常见属的比例在玫瑰、玫瑰+玉米、玫瑰+大豆、玫瑰+苹果+大豆样上依次增加,而稀有属的比例则在玫瑰、玫瑰+玉米、玫瑰+大豆、玫瑰+苹果+大豆样地上依次减少。

从水平结构(不分土层)上分析:在个体数量上,各模式样地依照玫瑰(525头)、玫瑰+大豆(417头)、玫瑰+玉米(397头)、玫瑰+苹果+大豆(185头)的顺序降低;在个体密度上,玫瑰样地拥有较高的个体密度,玫瑰+苹果+大豆样地的个体密度较低,玫瑰+大豆、玫瑰+玉米样地的个体密度居中(表4)。方差分析结果显示,玫瑰+玉米分别与玫瑰和玫瑰+苹果+大豆在科数上存在显著差异(P<0.05),玫瑰+苹果+大豆分别与玫瑰+大豆、玫瑰+玉米样地在螨类属数上存在显著差异(P<0.05),但4种模式的个体数量和个体密度差异不显著。

从垂直结构(分土层)上分析,玫瑰、玫瑰+大豆和玫瑰+苹果+玉米的属数、个体数量、个体密度均表现出明显的表聚性(图1)。在土壤上层,玫瑰+大豆样地的类群属数、个体数量和个体密度最高,而玫瑰+苹果+大豆样地最低;在土壤下层,玫瑰+大豆、玫瑰+玉米样地的类群属数、个体数量和个体密度较高,而玫瑰样地最低。

2.2 群落多样性

4种模式下,玫瑰+玉米样地具有很高的多样性指数、丰富度指数和均匀度指数,玫瑰+大豆样地具有较高的丰富度指数,玫瑰样地与玫瑰+苹果+大豆样地的多样性指数、优势度指数、丰富度指数和均匀度指数无显著差异(图2)。在多样性指数上,玫瑰+玉米样地与玫瑰、玫瑰+苹果+大豆样地存在显著差异(P<0.05);在丰富度指数上,玫瑰+苹果+大豆样地与玫瑰+大豆、玫瑰+玉米样地存在显著差异(P<0.05);在均匀性指数上,玫瑰样地与玫瑰+玉米样地存在显著差异(P<0.05)。不同模式在优势度指数上差异不显著。

表3 土壤螨类群落组成和数量分布

续表3 Continued Table 3

表4 土壤螨类科数、属数、个体数量和个体密度分布

2.3 群落相似性

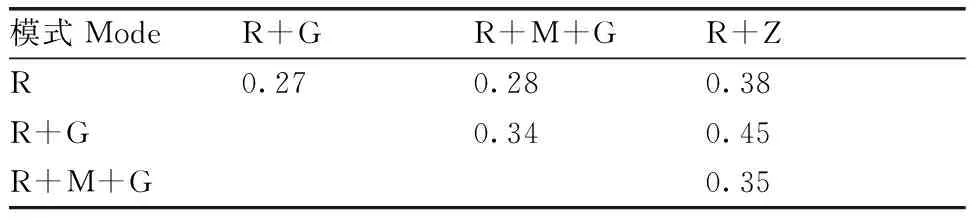

土壤螨类的相似性指数(表5)显示,4种模式的相似性指数在0.27~0.45,按照相似性指数的划分标准(0~<0.25为极不相似,0.25~<0.50为中等不相似,0.50~<0.75为中等相似,0.75~1.00为极相似),4种模式土壤螨类群落的相似性较低,均为中等不相似。

2.4 革螨生态类群

研究区捕食性革螨(Gamasina)包括10个科,不同模式的MI值计算结果如表6所示。玫瑰样地的MI指数高于其他3种模式,玫瑰+苹果+大豆样地的MI指数高于玫瑰+大豆、玫瑰+玉米样地。除玫瑰样地的革螨为K选择型外,其他3种模式的样地均为r选择型,表明玫瑰混农林模式下的革螨主要是采取生殖对策的螨类类群。

2.5 甲螨生态类群

图1 土壤螨类属数、个体数量和个体密度在4种模式下的分布Fig.1 Distribution of genera quantity, individual quantity, and individual densities of soil mite under four modes

同一指标柱上无相同字母的表示处理间差异显著(P<0.05)。Bars marked without the same letters indicated significant difference at P<0.05 under the same index.图2 土壤螨类多样性指数(H′)、优势度指数(C)、丰富度指数(SR)和均匀度指数(E)在4种模式下的分布Fig.2 Distribution of diversity index (H′), dominance index (C), richness index (SR), and evenness index (E) of soil mite under four modes

表5 不同模式之间土壤螨类群落的相似性

表6 不同模式的捕食性土壤革螨(Gamasina)的成熟度指数(MI)值和主要生态类群类型

如表7所示:在类群属数上,玫瑰样地表现为P型,玫瑰+大豆样地表现为O型,其余2种模式均表现为G型;在个体数量上,除玫瑰+大豆样地为MG型,其余3种模式均为G型。从数值上看,4种模式均以G群所占比例最大。整体来看,研究区的土壤甲螨生态类群主要为G型。

表7 不同模式的甲螨群落结构

3 讨论

混农林业的实施对提高土壤生物多样性具有重要作用[12],可使土壤螨类数量和多样性增加[33-34]。本研究中,玫瑰+玉米样地的螨类属数在上、下层相差不大,可能与玉米地需进行施肥、除草和翻耕等操作有关[35-36]。玫瑰+苹果+大豆样地的类群属数、个体数量、个体密度、多样性指数和丰富度指数在一定程度上都要低于其他3种模式,这与邻近区域陈浒核桃+刺梨+草与其他模式的对比结果[8]相悖,具体原因有待于进一步研究。类群属数、多样性指数、丰富度指数和均匀性指数在玫瑰+大豆和玫瑰+玉米样地上较高,均高于玫瑰样地,说明玫瑰与大豆或玉米混合种植可在一定程度上丰富土壤螨类的多样性,这与紫胶林+砂仁模式增加了节肢动物多度[37]、紫胶+玉米模式提高了地表蚂蚁多样性[38]的研究结果相似。

螨类优势属是指示生态环境变化程度的生物指标之一[39]。玫瑰样地的种植环境与邻近石漠化环境相比,盖头甲螨属为两者共有优势属,同时,玫瑰样地上新增派伦螨属、内特螨属为优势属。盖头甲螨属在3种混农林模式下均有分布,而且是玫瑰+苹果+大豆和玫瑰+玉米样地的优势属。派伦螨属的优势地位在玫瑰+大豆和玫瑰+玉米样地中体现明显,而厚厉螨属则是在玫瑰+大豆和玫瑰+苹果+大豆样地上数量分布最多。相关研究显示,派伦螨属和厚厉螨属常生活在潮湿的环境中[20,40],盖头甲螨属常在早期演替和无干扰的环境发现,内特螨属主要栖息于有机质较高的土壤环境中[18]。对比上述研究结果可知,该区实施玫瑰混农林模式增加了土壤湿度和有机质,有利于土壤环境的修复与改善,但当地土壤环境的恢复尚处于初期阶段,这与玫瑰种植年限不长相对应[41]。

土壤螨类生态类群能够对外界干扰做出响应,K选择型捕食性革螨主要存在于干扰较小的环境中,r选择型则与之相反。生态环境良好地区的甲螨群落主要表现为O型和P型[28,33-34]。研究区内的捕食性革螨在玫瑰样地上为K选择型,但其MI值不大,K选择型数量略大于r选择型数量,但其余3种模式的样地上均为r选择型,表明该区土壤螨类总体以r选择型占优势,说明研究区土壤环境仍不稳定。这与人类活动对土壤的扰动,以及植被的修复类型、修复时间等有关[11,42]。在甲螨群落结构方面,在类群数上,玫瑰样地为P型,玫瑰+大豆样地为O型,其余2种模式的样地为G型;在个体数上,除玫瑰+大豆为MG型外,其他模式的样地均为G型。这些结果表明,玫瑰、玫瑰+大豆模式对土壤螨类和土壤环境的修复效果较好。

总的来看,研究区土壤螨类较为丰富,但不同混农林模式下土壤螨类群落结构存在差异。以玫瑰为主,与苹果、大豆或玉米混合种植有利于提高土壤螨类多样性,其中,玫瑰+大豆模式的效果较好。玫瑰混农林模式可作为石漠化治理措施和混农林业配置的选择。目前,有关喀斯特地区混农林业下土壤螨类群落结构的研究数量还较少,且深度不够,要深入了解喀斯特地区农林复合生态系统对土壤螨类群落结构其及生态环境的影响,还有待对土壤螨类群落结构的动态变化,及其与环境因子、植被类型的关系展开深入研究。