基于RFID的涉密文件保密柜的设计与改进

2021-01-27罗炜欣

罗炜欣

(湘潭大学,湖南 湘潭 411105)

0 引 言

随着社会科学技术的发展,特别是《“十三五”国家信息化规划》发布后,我国的物联网技术迎来了大幅度的更新发展。传统保密柜与物联网技术相结合应用也是众望所归。传统的涉密文件保密柜的技术手段和管理手段都较为落后,这使得文件管理不能满足实际需求,其主要问题体现在:工作流程复杂且效率低下,人工操作往往消耗大量的人力物力;对在柜文件的盘点效率低下,且工作量大,无法及时有效的统计当前文件;查阅文件难度大,且随着文件的增多,难度成倍增长;安全保障能力是涉密文件的存储载体必须保证的,使用传统人工管理的模式很容易出现文件遗失、进行操作的工作人员不明确和记录缺失等问题。而在传统RFID技术的定位方式中,RSSI定位精度差,无法定位准确;相位定位方式无法适用于柜内金属封闭环境;AOA三角定位成本高昂,且容易出现漏读和串读。为规避以上风险,提高保密柜的安全性能以及实现自动化存储功能,本文设计了一款基于RFID技术的涉密文件保密柜,并针对现有保险柜中的柜内定位功能进行了重新设计与改进,在保密柜中引用红外信号识别,与RFID技术相结合,大大降低了漏读和串读的几率,且显著降低了设备的整体功耗、成本,提高了可用性。

1 设备设计方案

基于RFID的涉密文件保密柜由RFID标签识别系统、指纹密码锁系统和信息化管理系统平台组成,通过对涉密文件进行统一编码、入柜登记、出柜登记、查找、盘点、实时监控等,实现对涉密文件的全过程跟踪与管理,将有利于更精准、更高效的涉密文件管理。

保密柜设备包含RFID读卡器、指纹识别门锁、人机交互触摸屏、工控机等硬件设备。读卡器和指纹识别门锁可通过工控机与上位机通信并连接数据库,实现指纹识别门锁的开关,以及读卡器的盘存功能。

(1)人机交互界面。可通过用户操作界面与用户触摸操作交互,可随时查看到保密柜内的涉密文件列表清单及开门日志信息等。

(2)系统管理平台。24小时监测并详细记录每个柜门发生的动作,可通过U盘导出或后台管理软件查看到进行柜门控制的操作人员、时间、以及文件的变动等。

(3)RFID文件管理系统。24小时监测并详细记录每次柜门打开后,柜内涉密文件的存取变化,并记录当前柜内各文件所处的具体位置,且能够在Web页面查找相关信息。

(4)生物识别技术。管理员或用户可用指纹开启柜门,在指纹仪上轻按指纹后拉动把手,即可打开柜门。

2 硬件设计

2.1 读卡器微处理器系统

为满足读卡器的设计需求,降低整体功耗且提高性价比,本设计使用意法半导体(ST)公司的STM32F407VET芯片作为读卡器的微处理器。该芯片集成FPU的ARM32位CortexM4CCPU、片内存储器、并行LCD接口、A/D转换模块、PWM模块、正交解码器、定时器、I2C、SPI、CAN、数字I/O口等。微处理器的电源供电通过TPS54335A芯片将外部接入的12 V电压转换为稳定的3.3 V电压。图1为读卡器电路示意图。

图1 电路示意图

2.2 射频模块系统

射频模块选择使用ThingMagic公司出品的M6e-NANO超高频RFID读/写模块,支持ISO18000-6C协议,反向散射速率可达250 kb/s,具有宽阔的射频输出功率范围(0~27 dBm)。每秒可读取200个标签,读取96位EPC。图2为读卡器的射频模块接口电路

2.3 指纹识别系统

指纹识别采用半导体指纹识别模块,具备指纹采集及识别功能,通过系统授权的工作人员才可通过指纹识别进行出入柜操作,同时记录相关操作人员的身份信息,提高物品管理的安全等级。

图2 射频模块接口电路

3 软件设计

3.1 软件系统设计方案

后台数据库管理系统是整个设备的核心,RFID标签识别系统和指纹密码锁系统是实现管理功能的基础和手段。后台管理系统由中心数据服务器和信息化管理平台组成,是系统的数据中心,负责与保密柜通信,将指纹密码锁系统和RFID标签识别采集系统上传的数据转换并插入到信息化管理平台系统的数据库中,对指纹密码锁开门信息、标签管理信息集中进行储存和处理。

信息化管理系统平台采用B/S架构,数据库中心独立部署,分级管理模式。本系统是基于专业数据库软件应用平台,所有的智能保密柜的数据信息汇集至总数据库,由信息化管理软件统一管理。系统网络拓扑结构如图3所示。

图3 系统网络拓扑结构图

3.2 出、入柜管理设计方案

为保障整个涉密文件保密柜的安全性及提高出入柜时文件的查找速度,将红外信号检测定位与RFID相结合,可以实现对涉密文件的实时定位监控。

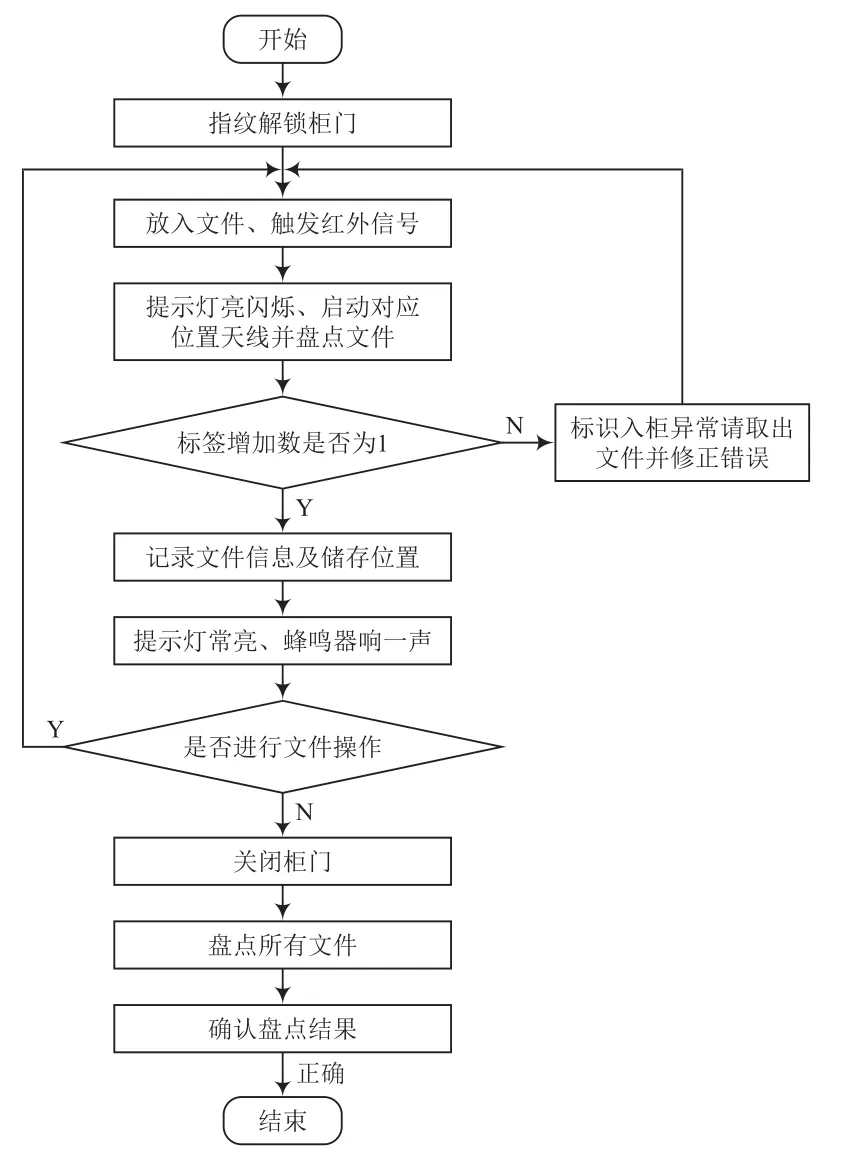

入柜管理设计方案如下(入柜流程图如图4所示)。

(1)通过PC端和发卡器,将需要入柜的文件的完整信息录入到管理系统中。

(2)使用指纹解锁将门锁打开,检测到门锁状态由关转为开,上位机跳转进入“进出监控”页面。

(3)将贴上RFID标签的文件按照文件摆放规则放入保密柜空余格间内。此时,红外信号受到文件遮挡,I/O口输入由0到1。

(4)检测到I/O口变化后,上位机查询该I/O口对应区域的天线,并启动该天线;盘点到新增的EPC码则缓存。

(5)将已缓存的EPC码与数据库的标签进行对比,确定新增一个EPC码。

(6)将EPC码以及天线所在的区域写入标签的User区。

(7)数据库新增对应位置的对应EPC码入库(格子A-EPC1),并更新库存信息(格子A-EPC1)。“进出监控”界面新增一条入柜记录。

(8)关闭柜门,标识入柜流程结束,汇总并确认本次出入柜结果。

图4 入柜流程

出柜管理设计方案如下(出柜流程如图5所示)。

(1)在“出柜管理”界面选择本次出柜操作需要操作的文件。上位机缓存被选中的待出柜文件。上位机跳转到“进出监控”界面。

(2)使用指纹解锁将门锁打开,检测到门锁状态由关转为开。

(3)将所有待出柜文件的EPC码以及所在区域天线写入标签的User区,并控制I/O口控制灯常亮。

(4)取走亮灯区域的文件,格子输入I/O由1到0,检测该位置所处位置是否为待出柜文件。如果并非为待出柜文件,则控制灯闪烁、蜂鸣器响,并增加一条“异常取出”记录。

(5)如果检测结果为待出柜文件,则格子灯灭、蜂鸣器响,数据库新增对应位置的对应EPC码出库(格子A-EPC1),更新库存信息(格子A-空),“进出监控”界面新增一条出柜记录。

(6)出柜流程结束,如果需要放入文件,则执行入柜流程。

(7)关闭柜门,标识出入柜流程结束,汇总并确认本次出入柜结果。

图5 出柜流程

4 实际测试

设备设计完成后,为确保设备能够正常、稳定运行,按照保密柜的设计与实现流程,对各个功能进行了验证与测试,主要包括:柜门控制、盘点标签、读写器识别率测试、出入柜流程实演、设备使用权限管理、查询历史记录等。为方便测试,选用了与卡格大小相匹配的档案盒进行测试,红外信号检测在保密柜内部,RFID标签贴于档案盒底部。实验放置方式如图6所示,测试界面如图7所示,实验结果见表1所列。

图6 放置方式

图7 测试界面

表1 实验结果

5 结 语

本文针对涉密文件保密柜进行了重新设计与改进,在保证其安全性的前提下,实现了涉密文件的信息化、存储的便捷化,能够随时在查看在柜文件,查询操作人员的操作记录,消除监守自盗的隐患。并且经过改进,运用RFID技术与红外信号检测技术将柜内定位准确率提高到了98%以上,通过与红外信号识别的结合有效减少了漏读和串读。测试结果与纯RFID定位技术比较,大大降低了实现成本,并且保证了定位准确率。