新时代鄱阳湖区生态防洪若干问题思考

2021-01-26许继军吴志广

许继军,吴志广

(1.长江科学院流域水资源与生态环境科学湖北省重点实验室,湖北武汉 430010;2.长江科学院,湖北武汉 430010)

1 概述

鄱阳湖位于江西省北部、长江中游南岸,是长江流域最大的通江湖泊,也是我国最大的淡水湖泊。鄱阳湖主要汇集赣江、抚河、信江、饶河、修河等五河来水,经调蓄后从湖口汇入长江干流,属于过水型、吞吐型、季节性湖泊[1]。鄱阳湖流域面积16.22万km2,其中江西省境内面积15.67万km2,占整个鄱阳湖水系的96.6%,占江西省国土面积的94%[2]。流域内水系发达,河流纵横,湖泊水库星罗棋布,形成了完整的鄱阳湖水系[3]。

鄱阳湖流域降雨量丰沛,流域多年平均降雨量为1 500~1 900 mm,其中信江、饶河两流域东部降水量较多,鄱阳湖区降水量较少[4]。鄱阳湖水系年均径流量约1 432亿m3,约占长江大通流量的17.5%;流域径流年内分配不均匀,汛期4~9月约占全年的75%,其中主汛期4~6月占50%以上[5]。加之其特有的地理环境和人类活动等因素,叠加导致鄱阳湖区洪涝灾害频发[6]。

鄱阳湖区历来都是长江防洪的重点,也是薄弱环节之一,防洪压力大,湖区人民始终存在洪灾风险,发展严重受限,防洪安全、百姓安居和民生发展等根本性问题亟待解决。为此,迫切需要剖析鄱阳湖区现有防洪体系存在的短板,按照新时代生态文明建设和高质量发展要求,寻求长治久安和绿色发展之道。

2 鄱阳湖区洪涝灾害情况

根据鄱阳湖区历年洪灾资料统计,12~14世纪,大约每10 a出现一次洪灾;15~17世纪,平均每4 a出现一次洪灾;18世纪以后则平均每3 a出现一次洪灾[7]。

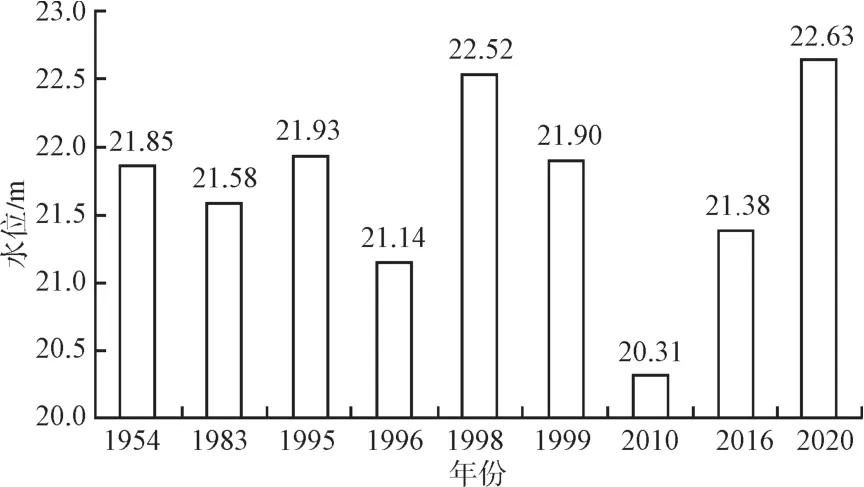

1949年以后,鄱阳湖区洪灾日趋频繁,发生大洪水的年份主要有 1954,1983,1995,1996,1998,1999,2010,2016年和2020年。洪水水位不断创历史新高,高水位频次明显增加,鄱阳湖标志性水文站星子站1954,1995,1998,2020年最高水位分别为21.85,21.93,22.52,22.63 m(见图1)。

1954年,长江发生全流域性特大洪水,自5月中旬起水位持续上涨,顶托倒灌,形成鄱阳湖区最大洪水。洪量之大、水位之高、持续时间之长,均为当时有记录以来所罕见。洪水造成鄱阳湖滨湖圩堤几乎全部溃决,滨湖16个重灾县约18.65万hm2(279.7万亩)农田颗粒无收,受灾人口160万人。

1995年4~6月,鄱阳湖流域平均降雨量达1 080 mm,较同期多年平均值高39%。其中,6月平均降雨达518 mm,接近同期多年平均值的2倍,创1949年以来最高记录,鄱阳湖发生超历史大洪水。洪水造成鄱阳湖区7座万亩圩堤及112座千亩圩堤相继溃决,大批圩堤发生泡泉、渗漏、塌坡等严重险情(1亩=0.066 7 hm2)。

图1 1954~2020年鄱阳湖区典型大洪水星子站最高水位

1998年鄱阳湖流域天气异常,继3月上中旬发生罕见早汛之后,从6月中旬开始,接连发生两次大范围集中强降水过程,加之长江发生全流域大洪水,造成鄱阳湖水位超过历史最高水位。星子站水位超历史最高水位、警戒水位持续时间分别为20 d和95 d,高水位持续时间之长为历史罕见。洪水造成九江城防堤决口,九江市部分城区进水受淹,鄱阳湖区240座千亩以上圩堤溃决。

2020年6月以来,鄱阳湖水位受江西五河来水和长江来水的共同影响,水位持续上涨。7月上旬,赣北赣中连续出现强降雨,过程性雨量超历史,降雨量最大达历史同期均值的3倍以上,持续强降雨使五河水位暴涨,加之长江洪水顶托、倒灌,鄱阳湖水位急剧抬升。7月12日,鄱阳湖星子站水位达22.63 m,超历史最高水位,超警戒水位持续时间达59 d。洪水造成沿江滨湖地区最大超警长度2 531 km,共出现险情2 074处,是2020年长江流域防汛险情最为集中、灾情最严重的地区。

3 鄱阳湖区洪涝灾害成因

3.1 地形地貌特征独特

图2为鄱阳湖流域数字高程模型。由图2可知,江西省地形地貌以山地、丘陵为主,东南西3面群山环绕,内侧丘陵广亘,中北部平原坦荡,整个地势周高中低,渐次向北倾斜,构成了一个以鄱阳湖为底部的向北开口的巨大盆地[8]。鄱阳湖湖盆自东向西、由南向北倾斜,湖盆底较平坦,呈环形、层状地貌[9]。这种地质地貌背景为五河来水和湖区暴雨径流向鄱阳湖迅速汇集提供了有利的地势条件。

作为鄱阳湖出流的唯一通道,狭长形的湖口水道充当了长江与鄱阳湖之间复杂相互作用的桥梁。长江水位较低时,鄱阳湖可通过湖口水道基本保持输入输出平衡;长江水位较高时,鄱阳湖受到江水顶托,则泄流不畅;长江处于主汛期时,水位高涨,长江洪水可能倒灌鄱阳湖[10]。

3.2 气象水文条件特殊

鄱阳湖流域属亚热带季风气候区,受季风影响,鄱阳湖水系的赣江、抚河、信江、饶河、修河五河流域降水丰富且集中。鄱阳湖流域暴雨主要发生在4~9月,一次暴雨一般历时4~5 d,降水量达300~500 mm,导致鄱阳湖五河容易形成洪水[11]。

4~6月为鄱阳湖水系主汛期,五河洪水入湖,鄱阳湖水位持续上升。7~9月为长江主汛期,鄱阳湖水位受长江洪水顶托或倒灌而迅速抬升,水位过程变化缓慢,导致鄱阳湖长时间维持在高水位,形成洪涝灾害,若此时鄱阳湖流域受海洋暖湿气团影响,产生台风暴雨,五河入湖水量猛增加,则会加剧鄱阳湖洪灾[12]。

3.3 气候变化和人类活动影响

近几十年,鄱阳湖区洪涝灾害愈加频繁,高水位频次明显增多,主要原因有以下3个方面。

(1)随着人类排放的CO2等温室气体的增加,全球变暖趋势越来越显著,导致鄱阳湖流域降水量有所增加。鄱阳湖流域年平均气温在1960~1980年经历了先下降后上升的过程,并在20世纪后期呈显著上升趋势[13],鄱阳湖流域年平均气温、年降雨量趋势变化见图3。1970~2009年,赣江、抚河、信江、饶河、修河五河流域降水量均呈增加趋势[14]。此外,随着全球气温升高,鄱阳湖流域极端暴雨事件发生的几率增加,增加了鄱阳湖区洪灾发生风险。

图3 鄱阳湖流域年平均气温、年降雨量趋势变化

(2)人类活动加剧,致使鄱阳湖流域森林植被遭到了破坏,森林面积锐减。据统计资料,仅20世纪50~80年代,由于乱砍滥伐、毁林开荒,使江西省荒山荒坡面积由81.89万hm2增加到258.40万hm2,森林覆盖率降低了约10%[15]。从20世纪90年代开始,开展了全流域消灭荒山、造林绿化运动,森林覆盖率有所增加。由于森林结构比例失调,森林截蓄雨水、涵养水源和削弱洪水的能力降低,使得地表径流汇集加剧,引起江河洪峰的快速形成[16]。

(3)鄱阳湖区滩地的不合理围垦,使得鄱阳湖水域面积减少,湖垸关系严重失调,加剧了湖泊的自然萎缩过程。据分析,1977~1995年鄱阳湖水面面积持续减少;1998年大洪水后,鄱阳湖开展了平垸行洪工程,水面面积稍有扩大;2003年三峡水库建成蓄水后,鄱阳湖水面面积再次下降,直至2013年后开始逐步稳定[17],鄱阳湖同水位下水面面积遥感影像见图4。另外流域上游水土大量流失,盆淤浅,湖容减少;两者叠加削弱了鄱阳湖行洪能力,使其在汛期易出现“小流量、高水位”现象,加大了防汛压力,加剧了水患灾害。

图4 鄱阳湖同水位下水面面积遥感影像

4 鄱阳湖区防洪体系存在的薄弱环节

从长江及鄱阳湖防洪体系布局来看,鄱阳湖五河缺乏调蓄能力强的大型水库,难以有效调控五河入湖洪水;而位于长江干流上游的三峡水库虽然具有较大的调蓄能力,但由于距离较远,对于鄱阳湖区的防洪补偿调控能力有限。因此,鄱阳湖区的防洪安全主要靠湖区自身的堤防挡水和圩垸分洪。从2020年鄱阳湖区防洪情况看,主要暴露了以下问题。

(1)鄱阳湖区圩堤标准低。目前,鄱阳湖区有重点圩堤、一般圩堤和单退圩堤共计357座,堤线长度3 153.8 km,保护面积7 366.5 km2,保护耕地面积43.23 hm2(648.5万亩),保护人口797.2万人。湖区重点圩堤防洪能力基本达到设计的湖盆区段圩堤防御相应湖口站22.50 m洪水位、尾闾河段圩堤防御各河20 a一遇洪水位的防洪标准。然而,一般圩堤和单退圩堤未进行过全面系统加固整治,现状防洪能力不足5~10 a。大多数堤防基础差、堤身质量差,遇高洪水位管涌、渗漏等重大险情较多,少量圩堤甚至被动溃决行洪。

(2)蓄滞洪区布局亟待优化。鄱阳湖现有康山、珠湖、黄湖和方洲斜塘4个国家级蓄滞洪区(康山为重要蓄滞洪区,其他3个为一般蓄滞洪区),主要按防御长江1954年洪水设置,均沿鄱阳湖布局。经过近几十年的建设,3座一般蓄滞洪区已发展到一定水平,分洪风险和损失过大。部分一般圩堤由于筑堤束水过多,河段应对大洪水空间小;部分一般圩堤由于四面环水且地质条件差,遇大洪水往往需要承担巨大风险,一旦失事,造成的灾害也更严重。有必要顺应自然规律,对上述一般圩堤进行合理优化调整。

(3)蓄滞洪区建设滞后。鄱阳湖现有的4个国家级蓄滞洪区,总蓄洪面积506 km2,有效蓄洪容积25.36亿m3,蓄洪水位以下共有居住人口16.34万人,耕地面积约2.01万hm2(30.2万亩)。目前,蓄滞洪区安全建设滞后,隔堤防洪标准低、堤身断面单薄,存在堤身土质、填筑质量差等安全隐患。区内安全设施匮乏,分蓄洪水时,需转移大量居民,转移安置难度大,分蓄洪区及毗连区内居民生命财产安全得不到有效保障,加之管理政策制度不完善,决策启用蓄滞洪区困难。

(4)单退圩垸难以发挥防洪作用。鄱阳湖区历史上存在围湖造田的行为。1998年大洪水过后,实施了平垸行洪、退田还湖等工作措施,重点对影响江河湖泊蓄洪或防洪标准较低的圩堤实施“平退”,包括退人不退田的“单退”和既退人又退田的“双退”两种方式。目前,鄱阳湖区共有单退圩垸189座,保护农田面积3.84万hm2(57.6万亩),有效蓄洪容积33.88亿m3。这些圩垸分洪是减轻防洪压力、降低鄱阳湖水位的重要手段。

目前,单退圩垸尚未进行过全面系统加固整治,圩堤单薄、隐患严重,防汛管理、分洪及排涝设施配套不足;部分单退圩垸已不具备防洪条件,未到分洪水位就已发生溃决。另外,由于单退圩垸尚无运用补偿办法,分级分类有序运用规则可操作性不强、分洪水位偏低,导致部分圩堤汛期一般采用“严防死守”的方式尽量保护圩垸不破堤,在权衡粮食安全、百姓利益、分洪需要时,决策难度较大。此外,部分已经退出的圩垸,缺乏必要的行洪措施,且存在移民返迁的现象。上述原因导致单退圩垸的分洪效果难以充分发挥,不利于鄱阳湖区整体防洪安排的落实。

5 新时代鄱阳湖区防洪思路和对策措施

5.1 防洪新思路

鄱阳湖区现有防洪模式和运用方式,不仅难以在危急时刻发挥其防洪作用,且在平时经济社会发展中受限,民生问题得不到解决,民众始终存在受灾和受限的心理压力。因此迫切需要调整防洪建设思路,尊重自然、顺应自然规律,与自然和谐相处,破解“人与洪水争地”死循环,确保鄱阳湖安澜、百姓安居和绿色发展。

(1)从系统治理角度,优化蓄滞洪区空间布局、补齐防洪短板,变被动防洪为主动防御,寻长治久安之策。鄱阳湖地区是我国富饶的粮食主产区,又是暴雨集中区,易发生洪涝灾害,人与洪水争地和搏斗自古以来时有发生,直至今日人-水-地矛盾仍然突出。传统的视洪水为“敌人”,御其于堤外的方式,可能会带来更大的灾难。需要尊重自然,顺应自然规律,善待洪水,给洪水更多的空间。因此,迫切需要按照新时代发展理念,从协调防洪抗旱和经济社会发展的系统治理角度,优化蓄滞洪区空间布局,创新圩垸生态防洪模式,对蓄滞洪区和圩垸进行调整合并、分级分类管理,对薄弱圩堤进行除险加固,补齐防洪短板;通过安全岛台建设,妥善就近安置迁建居民并改善安居条件,使居民彻底摆脱高洪水位威胁。

(2)从生态文明建设角度,加强洪水资源管理,创新圩垸和蓄滞洪区生态防洪模式,走绿色发展之道。洪水是自然水循环的重要组成部分,拥有水资源的基本属性,既是人们生活和生产重要的水资源,又是改善水环境、修复水生态的水资源[18]。若汛期将洪水全部下泄,汛期过后又因降雨偏少出现非汛期干旱缺水、供水严重不足的尴尬局面[19]。此外,洪水也是生态环境系统的重要活动因子,洪水带来的脉冲节律、漫滩生境和营养物输送等,是形成鄱阳湖地区丰富的生态系统和渔业资源的重要条件之一。

蓄滞洪区和圩垸,是人与洪水矛盾最突出、最特殊的地区。由于人员搬迁安置和经济社会发展之间的矛盾难以很好地解决,目前进一步推进鄱阳湖蓄滞洪区建设和圩垸平退的工作难度太大。因此,需要开拓思路、新辟途径,从生态文明角度协调防洪安全、生态保护、资源利用和经济社会发展之间的关系。重新审视蓄滞洪区和单退圩垸的主动防洪和洪水资源化利用的双重作用,充分利用鄱阳湖蓄滞洪区及圩垸约86亿m3的容积,主动纳蓄洪水,构建类似的季节性平原型水库,从而达到汛期调节洪水,非汛期补给湖水的目的,保障鄱阳湖枯水期生态流量和水位,促进湖区生态保护和绿色发展。

5.2 对策措施

(1)开展鄱阳湖区圩堤升级提质和除险加固。1998年洪水以来,针对圩堤除险加固,从中央到省到地方均有相应的投入。约3 333 hm2(5万亩)以上的堤防经过除险加固后,防洪效果明显改善,但2020年出现超标准洪水后,部分圩堤出现险情情况较多。同时,仍有约667~3 333 hm2(1万至5万亩)的圩堤尚未进行除险加固,安全隐患多。因此,建议对鄱阳湖薄弱圩堤进行升级提质和除险加固。此外,建议通过建设安全岛台和加固隔堤,妥善安置迁建居民,使其居所免受高洪水位威胁。

(2)优化蓄滞洪区及圩垸空间布局和运用规则。统筹单退圩垸、一般圩垸和蓄滞洪区的运用,对蓄滞洪区和圩垸的布局、设置、功能、作用和任务等进行必要的调整。建议根据长江中下游分洪任务,结合鄱阳湖区五河水系及湖区洪水特点,按照赣鄱、抚鄱、信鄱、饶鄱、修鄱、长江沿线等6片区,对已有蓄滞洪区和圩垸进行调整、合并,优化鄱阳湖蓄滞洪区空间布局,确定鄱阳湖蓄滞洪区分级有序运用规则。

(3)充分利用蓄滞洪区及圩垸调蓄能力,将洪水作为资源进行利用。在确保防洪安全的前提下,通过分洪蓄洪,合理蓄泄,增加枯水期可用水量,扩大枯水期湖泊湿地面积、提升湿地生态经济价值,一方面可防御涝旱急转情形,另一方面还可补给长江中下游枯水期河道径流。同时改变圩垸传统土地耕作方式,加强养殖、水产、特色湿地农产品,实施湖区生态保护工程,促进鄱阳湖区绿色发展。

(4)推行湖区防洪生态补偿机制和洪水保险制度。建议从生态文明建设角度,扶持居民调整生活方式,使其更好地适应洪水,改变圩垸单一的土地耕作方式,形成季节农业-生态养殖-特色水产品等多种农业经营模式。建立蓄滞洪区防洪及生态补偿责任机制、完善蓄滞洪区防洪及生态补偿的财政转移支付政策、制定蓄滞洪区防洪及生态补偿的扶持政策,促进湖区洪水资源综合利用和湿地生态价值提升,提高圩垸及分蓄洪区常态化主动防御能力。同时,建议通过实施洪水保险以实现国家和社会共同承担洪水风险,促进防洪安全、百姓安居、生态良好、绿色发展的良性互动。

上述对策措施旨在提高圩垸和蓄滞洪区的综合效益,打造“洪水调蓄、资源利用、湿地生态、绿色产业、宜水村居”五位一体的新型蓄滞洪区及圩垸。①在防洪效益方面,实现“被动防洪”向“主动防御”转变。在2020年超历史洪水情形下,能有效利用蓄滞洪区和圩垸分洪86亿m3,降低鄱阳湖水位0.85 m。②在经济效益方面,一般年份能保护蓄滞洪区和圩垸正常的农业生产,洪水年份则可利用蓄滞洪区和圩垸来蓄纳洪水,发挥类似于平原水库的作用。③在生态效益方面,能有效改善鄱阳湖湿地生态环境,洪水期部分单退圩垸可成为季节性水域湿地,枯水期可补给湖区径流,维系湖区洲滩浅水环境,相当于增加湿地面积约500~800 km2,为候鸟过冬提供更好的觅食场所。④在洪水资源化利用方面,通过圩垸和蓄滞洪区联合运用,留滞洪水,可防御“涝旱急转”引发的湖区干旱,且能够减缓上游水库蓄水导致枯水期提前现象。⑤在社会效益方面,可改善湖区人居环境,实现居民集中安置,显著提高湖区居民生命财产安全保障,减轻湖区居民承担防洪风险的心理压力。

6 结语

由于地理位置、水文气象以及人为因素等影响,鄱阳湖区洪涝灾害发生频繁,近几十年来高水位频次呈现出增加的趋势,湖区人民始终面临洪灾风险。目前鄱阳湖区现有防洪体系存在短板,主要表现为鄱阳湖区圩堤标准低、蓄滞洪区建设滞后以及单退圩垸难以发挥防洪作用。因此,迫切需要按照新时代生态文明建设和高质量发展要求,调整防洪建设思路,尊重自然、顺应自然规律,从系统治理角度,优化蓄滞洪区空间布局、补齐防洪短板,变被动防洪为主动防御;从生态文明建设角度,加强洪水资源管理,创新圩垸和蓄滞洪区生态防洪模式,破解“人与洪水争地”死循环,确保鄱阳湖安澜、百姓安居和绿色发展。