解码COP15:这场大会关乎全球未来

2021-01-22

作文君:2021年10月11日至15日,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第一阶段会议在云南省昆明市举行。在全球生物多样性丧失问题日益严峻的背景下,主题为“生态文明:共建地球生命共同体”的这场大会引发全球瞩目,来自140多个缔约方及30多个国际机构和组织的共计5000余位代表通过线上线下结合的方式参加大会,共赴“春城之约”。这是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议,各国参会代表及专家认为,这体现了国际社会对中国生物多样性保护的高度认可。大会通过的“昆明宣言”等重要成果,为全球生物多样性保护的未来指明了方向、凝聚了力量。中国科学院科技战略咨询研究院副院长王毅表示,如何合力达成“2020年后全球生物多样性框架”的目标,2030年前扭转生物多样性丧失趋势,世界经验需要融合中国智慧。展望未来10年,全球生物多样性治理的蓝图将从昆明走向世界!

习近平主席以视频的方式出席了大会并作了重要讲话,习主席的讲话中有哪些金句需要我们认真学习?无论语文还是地理、生物、政治等学科,中高考越来越注重生态文明方面的考查,不出意外,这次重要的大会也会出现在相关的考题中,那么我们应该怎样去积累这些素材呢?本期“素材妙用手把手”给大家做了绝对实用的攻略,快快用起来!

习近平主席COP15金句

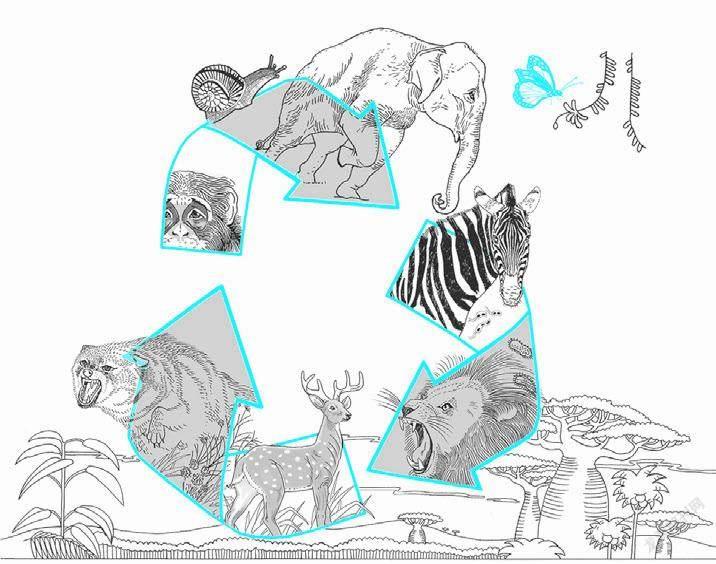

1.“万物各得其和以生,各得其养以成。”生物多样性使地球充满生机,也是人类生存和发展的基础。保护生物多样性有助于维护地球家园,促进人类可持续发展。

2.人与自然应和谐共生。当人类友好保护自然时,自然的回报是慷慨的;当人类粗暴掠夺自然时,自然的惩罚也是无情的。我们要深怀对自然的敬畏之心,尊重自然、顺应自然、保护自然,构建人与自然和谐共生的地球家园。

3.我们处在一个充满挑战,也充满希望的时代。行而不辍,未来可期。为了我们共同的未来,我们要携手同行,开启人类高质量发展新征程。

4.人不负青山,青山定不负人。生态文明是人类文明发展的历史趋势。让我们携起手来,秉持生态文明理念,站在为子孙后代负责的高度,共同构建地球生命共同体,共同建设清洁美丽的世界!

COP15:一场关乎全球未来的大会

当前,地球正处在第六次物种大灭绝危机之中。联合国秘书长古特雷斯在COP15领导人峰会上发表视频讲话时说,当前物种灭绝速度是过去1000万年平均水平的数十到数百倍,而且正在加速。高达百万种动植物处于危险之中。

“到2030年,全球生态系统崩溃每年可能造成近3万亿美元的损失,而受影响最大的将是一些最贫穷、负债最重的国家。”古特雷斯说,人类持续两个世纪破坏自然的活动造成了生物圈的灾难,COP15是人类与自然“停战”的契机。

知识链接:《生物多样性公约》缔约方大会是什么

《生物多样性公约》是全球加入国家最多的国际环境公约之一,目前共有196个缔约方,中国是最早签署该公约的国家之一。缔约方大会是《生物多样性公约》的最高议事和决策机制,每两年召开一次。

据了解,《生物多样性公约》缔约方大会每十年要制定未来10年的生物多样性保护目标。2010年,在日本名古屋召开的COP10制定了2011年至2020年全球生物多样性保护目标,即“爱知目标”。但令人惋惜的是,“爱知目标”共20项,到2020年没有一项完全实现,仅有6项目标部分实现。

正因如此,在昆明举行的COP15承载着全球对扭转生物多样性加速丧失趋势的殷切期望。联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在COP15开幕式上说:“我们必须在这10年中采取行动,最迟在2030年使生物多样性走上恢復之路。”

【话题方向】

生态环境;行动;奖惩;敬畏自然

【生态名言1】当人类欢呼对自然的胜利之时,也就是自然对人类惩罚的开始。——德国思想家恩格斯

【运用示范】人类之所以要保护自然,是因为人类也是自然的一部分,保护自然,就是保护自身。如果因为处于自然食物链的顶端,就沾沾自喜,无所顾忌,那么,当人类欢呼对自然的胜利之时,也就是自然对人类惩罚的开始。

【生态名言2】我征服了一切,却站在墓群中间。——丹麦作家 凯伦·布里克森

【运用示范】“我征服了一切,却站在墓群中间……”这是多么可怕的结局。地球正处在第六次物种大灭绝危机之中,如果人类还以造物主自居,总是秉持着“人要胜天”的理念,继续破坏生态,挤占野生动植物的空间,那么,丧钟很快就会敲响,悲剧也将不断上演。

生物多样性保护,有中国声音,更有中国贡献

党的十八大以来,在习近平生态文明思想指引下,我国通过推进自然保护地体系建设、严厉打击非法贸易等多种举措,不断加强野生动植物及栖息地保护和修复。2021年10月8日发布的《中国的生物多样性保护》白皮书显示,中国90%的陆地生态系统类型和71%的国家重点保护野生动植物物种得到有效保护。“中国已经成为生物多样性方面的全球领导者,也将继续在这方面发挥领导作用。”伊丽莎白·穆雷玛说,中国提出的生态文明理念对各国达成全球生物多样性目标至关重要,在促进人与自然和谐共生方面的工作值得各国仿效学习。2020年9月联合国《生物多样性公约》秘书处发布了第五版《全球生物多样性展望》,其中13次展示了中国在生物多样性保护方面的成功经验。

1.中国的动物保护成果

在中国,从南方到北方,从内陆到海滨,越来越多珍禽异兽正在回归,展现自然之美、生态之美——

象:2021年全球动物界一大“网红”,非云南那群野生亚洲象莫属。从北移到南返,象群迂回行进1000多公里,中国政府与群众的护象行动赢得了世界肯定。白皮书介绍,通过多年保护,我国境内的亚洲象野外种群数量从20世纪80年代的180头增至目前的300头左右。

虎:還记得“进村”的东北虎“完达山1号”吗?那是我国首次成功救护并放归的野生东北虎。为促进虎栖息地维护、恢复和改善,我国在位于吉林、黑龙江两省交界的老爷岭南部区域,积极推进东北虎豹国家公园试点建设,总面积超过146万公顷。林深藏虎豹,我国境内野生东北虎种群呈现增长态势。

鹤:世界屋脊,雪域高原,生物多样性也在加速恢复。黑颈鹤由不到3000只上升到8000多只,藏羚羊升至约30万只。第二次陆生野生动物资源调查发现白颊猕猴等新物种5个、东歌林莺等中国新记录物种5个。

马:天山山脉以北,准噶尔盆地东部,新疆卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区坐落于此。2021年9月,来自新疆野马繁殖研究中心的王振彪,护送18匹野马进入保护区乔木西拜野放点。它们要告别圈养生活,回到祖先栖居过的荒野繁衍生息。曾经,地球上仅存的野马主要圈养在国外动物园里。1985年,我国引回11匹野马,开启这项濒危物种拯救行动;经过十多年努力,2001年首次野外放归野马;2020年年底,保护区的野放野马总数为274匹,新疆境内的野马总数约占全球野马总数的五分之一。

熊猫、江豚、雪豹:大熊猫受威胁程度等级从“濒危”降为“易危”,“微笑天使”长江江豚频繁亮相,三江源国家公园等地的雪豹频繁现身……越来越多关于生物多样性的新闻,正成为人们津津乐道的话题。

2.中国野生植物得到抢救性保护

我国是全球植物多样性最丰富的国家之一,拥有高等植物3.6万余种,约占世界总数的10%,其中超半数物种是中国特有。就地保护、迁地保护、野外回归……通过持续开展珍稀濒危野生植物保护,德保苏铁、华盖木、百山祖冷杉等120种极小种群野生植物得到抢救性保护,部分濒危物种种群数量逐步恢复。

兰花:由于国内外过度利用和市场畸形需求,一些野生兰科植物资源曾遭到严重破坏。云南省维西傈僳族自治县是细叶莲瓣兰的原生地和主产地,当地已记录到150个兰花原生种、80余个特色名兰和200多个新种。为更好保护,2021年维西县全面禁止乱采滥挖野生兰花。花期虽未至,但兰花正在山野中悄然生长,数月后将馨香世界。

尖帽草:而在拥有2189万常住人口的北京市,2021年8月发现了新的植物分布——尖帽草。这种植物貌不惊人,来头却不小,是目前已知的北京地区马钱科唯一野生种类。据介绍,尖帽草主要分布在我国南方地区。中国科学院植物研究所研究员金效华表示:“尖帽草所在的科是一个热带的科,很少的种类能够到温带地区,在北京发现尖帽草,是生态环境很好的表现。”据了解,北京地区目前已有记录的维管束植物有2088种,其中国家及北京市重点保护植物80种。城市不再是生物多样性的“荒漠”,与其他国家首都及国际化大都市相比,北京已经成为生物多样性最为丰富的地区之一。

种质资源保护:近年来,我国更加重视种质资源保护,已建有近200个各级各类植物园,收集保存了2万多个物种;基本完成了苏铁、棕榈和原产我国的重点兰科、木兰科等珍稀野生植物的种质资源收集保存。

中国西南野生生物种质资源库:在昆明北郊苍翠的密林中,中国西南野生生物种质资源库保存植物种子万余种,有望存活几十年甚至上千年。这座种质资源库,与英国基尤千年种子库、挪威斯瓦尔巴全球种子库等一起成为全球生物多样性保护的重要设施。

云南大学生态与环境学院教授段昌群说,作为全球生物多样性最丰富的国家之一,中国已全面进入生态文明建设新阶段,在生物多样性保护机制上有所突破。中华文明历来追求人与自然和谐共生,通过打造“人类命运共同体”来保护“山水林田湖草沙冰生命共同体”,将赋予全球生物多样性保护新动能。

(综合自“新华网”“央广网”等)

链接 保护生物多样性,全球在行动

1.欧盟提出“2030年生物多样性战略”

2 0 2 0年5月,欧盟委员会(E u r o p e a n Commission)制定发布了一项全面改革农业的战略,并严格保护碳含量高的森林和湿地,以造福野生动植物。根据该计划,到2030年,至少30%的欧盟陆地和海洋将受到保护,以阻止动植物物种的减少,并恢复碳汇以应对气候变化。

2.南非限制企鹅栖息地渔业捕捞

近年来非洲企鹅的数量迅速下降,非洲多个动物保护组织称,如果不采取相应的保护措施,14年后非洲企鹅将会功能性灭绝。海洋专家表示食物短缺是企鹅数量急剧下降的主要原因,人类的渔业捕捞让企鹅难以觅得足够的食物。为了拯救“非洲企鹅”,南非从2022年1月开始对6个企鹅栖息地出台了限制捕捞的措施。实际上,多年来南非政府已经在多个岛的企鹅栖息地进行限制捕捞的测试,并取得了一定成功。

3.北极熊已被列为“易危”物种

英国天空新闻网2021年9月8日报道称,一项研究发现,1995—2016年,北极熊发生了重大的变化——其遗传多样性降低约10%。研究人员表示,“我们观察到的遗传多样性与基因流丧失的幅度和速度令人震惊”。随着北极地区气温升高,冰层融化,北极熊难以在不同的亚种群之间迁徙并交配,导致它们只能近亲繁殖。研究警告称,日益严峻的冰川断裂未来将导致更多生物近亲繁殖,并使得相关个体后代的存活率和生育能力下降。目前全球仅有2万到3万只北极熊,国际自然保护联盟已将北极熊列为“易危”物种。

【话题方向】

保护生物多样性;中国力量;创新机制;全球行动

【生态名言3】万物各得其和以生,各得其养以成。——战国末期思想家 荀子(习近平主席在COP15上的重要讲话中引用了该句)

【运用示范】“万物各得其和以生,各得其养以成。”这是中国人古老而又先进的智慧。时光交错,当代的中国正在贯彻这种绿色发展理念。在云南,在东北,在世界屋脊,在北京……我们可以看到象群来去的从容脚步,可以看到东北虎的勃勃雄姿,可以看到黑颈鹤的翩跹和藏羚羊的矫健,可以看到尖帽草的可爱……通过无数环保人的共同努力,大美中国正以更好的姿态向世界交出自己的可贵经验。

【生態名言4】要是没有兔子和鹧鸪,一个田野还叫什么田野呢?——美国作家 梭罗

【运用示范】“要是没有兔子和鹧鸪,一个田野还叫什么田野呢?”梭罗当年在瓦尔登湖畔提出的问题,至今仍考问着我们的灵魂。世态喧嚣,浮生扰扰,当我们忙于手头的事情而焦头烂额时,也渴望慢下脚步,在田野停留,静静欣赏野兔在草丛里跳跃的欢快,鹧鸪求偶时的鸣叫,马尾草在风中舞蹈的身姿。这些动植物与我们相逢,彼此问候,那才是万物和谐共生的乐曲。

保护生物多样性,中国“Z世代”在行动

COP15上,有一群中国青年格外引人注目。而在保护生物多样性,共建地球生命共同体的进程中,中国“Z世代”正在行动,越来越多的中国青年在路上。

1.初雯雯:守护阿尔泰山的“河狸公主”

大会上,北京林业大学在读博士、阿勒泰地区自然保护协会创始人初雯雯,作为全球青年代表分享中国青年合力保护河狸的成果。

过去四年里,初雯雯与其团队,和100万90后、00后一起经过努力使蒙新河狸的种群数量增长了近20%。初雯雯出生在新疆阿勒泰地区,父亲初红军是一名动物保护学家,两岁时她就跟随父亲到野外考察,7岁时父亲送了她第一台相机,她开始拍摄大自然和野生动物。长大后,她回到阿尔泰山,成为野生动物忠实的“守护者”。因为守护阿尔泰山的河狸,她被大家称为“河狸公主”。

初雯雯提出,当前,越来越多的中国年轻人像她一样,亮明了对生物多样性保护的态度并参与其中,越来越多的网友把河狸视为自己的“崽”,会专门去算少喝几杯奶茶可以给河狸换种一棵树。在大家的共同努力下,建成了一个有40多万灌木柳的“超级食堂”。还有很多网友主动参与设计河狸的文创品,像为偶像应援一样制作河狸的表情包。

中国青年将在中国乃至全球生物多样性保护中发挥越来越重要的作用。作为一出生就与网络信息时代无缝对接的新一代,“Z世代”擅长互联网思维,将用更有意思的方法,带动更多人去了解自然、体验自然、保护自然。

2.李如雪:我在深山捡猿粪

天行长臂猿也称高黎贡白眉长臂猿,是唯一由中国科学家命名的类人猿,为国家一级重点保护动物,数量比野生大熊猫还少,仅分布于高黎贡山自然保护区等狭小区域。通过猿粪便可以提取DNA,从而弄清不同种群之间近亲繁殖的情况。27岁的李如雪的工作内容就包括捡猿粪。李如雪在大学期间就积极跟老师去野外做科研,大学毕业后加入了一个保护天行长臂猿的民间组织。捡猿粪是一项十分依赖运气和毅力的工作,首先需要“碰巧”遇到长臂猿,还要“碰巧”赶上长臂猿排泄,最后排泄物在下落的时候还要“碰巧”不被别的干扰物破坏。“我们的作息完全跟着长臂猿走,经常顾不上吃饭和休息。”但李如雪一“捡”就是四年半,整天追猿、捡猿粪,还给猿“找对象”。2021年9月,他“转战”丽江老君山与滇金丝猴为伴,但他并没有感到寂寞,因为他发现身边的年轻人正在变多,最小的实习生都是00后了。李如雪说:“他们觉得野外调查的工作听上去就很酷,也很有意义,虽然累但很快乐。”

3.陈远书:带领学生走进自然、感悟自然

陈远书是西南林业大学云南生物多样性研究院的老师,出生在贵州安龙。从北京林业大学硕士毕业后,又回到了本科就读的母校,成为了一名老师。

在校园里,她从事生物多样性保护的科普宣教工作,她经常带着学生走进自然、感悟自然、认识自然。通过科普活动让学生去认识身边的生物多样性,在她看来,青年要把人与自然和谐相处的理念和知识带到专业学习和工作当中。

这次COP15,陈远书承担任了云南生物多样性保护实践与成果展示的讲解工作,她想把云南“动物王国”“植物王国”“世界花园”的独特魅力介绍给更多的人。陈远书说,生物多样性研究并没有那么遥远、深奥,生物多样性就在我们身边,只要你怀有一颗热爱自然、热爱生活的心,每个人都可以感受到生物多样性。

4.李雨晗:做好人与自然的“调解员”

2017年从北京大学毕业后,李雨晗加入山水自然保护中心,来到海拔3800多米的青海省玉树州杂多县昂赛乡。克服了高反、缺水、缺电的困难,她成为昂赛工作站的第一任站长。

三江源地区生物极其丰富,生活着雪豹、棕熊、猞猁、藏狐等野生动物,她和同事们开展人兽冲突保险试点,降低牧民们因为野生动物吃了家畜而遭受的损失,成为人与自然的“调解员”。

2021年,李雨晗来到上海,野生动物和城市如何共存成了她的新课题。“上海生活着一种名为貉的国家二级保护动物,近年来它们在城市里不断扩散和繁衍。”

参与COP15,令李雨晗印象最深刻的关键词是“雄心勃勃”,这代表了世界对未来十年生物多样性的保护充满信心,也体现了生物多样性不可忽视的重要性。谈及为什么要从事这项工作,李雨晗笑着说:“保护生物多样性,不仅是为了当代人的生存环境,更是在保护未来人类的生存和发展空间,作为青年人,我们有什么理由不行动起来呢?”

(综合自微信公众号“中国新闻网”、百家号“全国妇联女性之声”、新华社客户端等)

【话题方向】

青年的力量;接棒;亲近自然

【生态名言5】人法地,地法天,天法道,道法自然。——春秋时期哲学家 老子

【运用示范】中国人有保护环境、和谐发展的传统。“人法地,地法天,天法道,道法自然”是老子的理念,“万物各得其和以生,各得其养以成”是荀子的理念,“不违农时,谷不可胜食也”是孟子的理念,“取之有度,用之有节,则常足”是司马光的理念……这些理念汇聚成一个中心:保护生态多样性,促使生态可持续发展。而理念要成为现实,离不开人类的行动,尤其是青年人的行动。习近平主席说:“人不负青山,青山定不负人。”中国青年正用行动践行着不负青山的壮举,而这里面有最美好的青春价值!