展览的视觉延异

——“文献展的神话”展览设计思考

2021-01-22纪玉洁

文|纪玉洁

今天,一个充满勃勃生机的展览时代,策展与设计的“协商”与“博弈”在展览中越来越起到主导性作用,并逐渐引发展览功能的转向:从感受艺术、认知艺术,逐渐延伸至引导公众去理解和思考艺术本质、哲学议题、社会问题及文化发展等,以润物细无声的方式影响和改变着当代艺术的发展。在纷繁的展览案例中,卡塞尔文献展(Kassel Documenta)是一个具有教科书般意义的样本,在国际当代艺术领域中,持续引发学术话题。该展览展现的内容不仅包括艺术作品和艺术家,还涉及策展学、博物馆学、艺术教育以及展览设计学。从时间维度上看,卡塞尔文献展(起初每四年,之后每五年一届)从1955 年创办持续至今,不曾间断的跨越了60 余年,持续记录了西方艺术发展变化的轨迹。从空间维度上看,卡塞尔文献展不仅仅属于德国,还以其巨大能量影响到欧洲乃至全球。总之,该展览在世界文化的对话与交流上发挥了巨大作用。

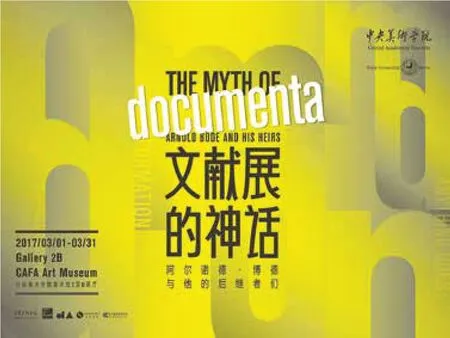

2017 年,《文献展的神话——阿尔诺德 · 博德与他的后继者们》(下文中简称文献展的神话)在中央美术学院美术馆拉开帷幕。该展览是一个关于卡塞尔文献展的展览——“一个关于艺术史、展览史和艺术接受史的展览”1. 克劳斯 · 西本哈尔(Klaus Siebenhaar),内容包括对十三届文献展的阐释性介绍、文献展创始人阿尔诺德 · 博德(1900-1977)的个人艺术历程与贡献。展览由中央美术学院和德国柏林自由大学文化与媒体管理学院共同主办,卡塞尔文献展资料库给予特别支持,克劳斯 · 西本哈尔教授(德国)与余丁教授(中国)联合策展。展览要义正如中方策展人余丁教授所指出:“这个展览不是对卡塞尔文献展的宣传,而是对卡塞尔文献展的一次深度学术挖掘;不是策略性的,而是学术性的”,因此,本次展览视觉设计2. 笔者担任本次展览的视觉设计师也以此而定调:以东方视角来完成对卡塞尔文献展60 余年历史的视觉梳理与阐述,既要体现对卡塞尔文献展精髓的学术把握,更要传达一种德国的时代精神,同时也要在美术馆场域中建构跨文化的对话与交流,所以是一次在跨文化策展视野下,探索展览视觉传播方式的设计实验。

在启动设计之初,笔者并未急于去建立设计策略和设计概念,而是立足于系统梳理和深度解读展览材料——展览主题、策展逻辑、展览内容和展览结构,寻找一种新的设计策略——让设计方案从展览材料中“自生长”出来。

《文献展的神话》展览内容丰富而繁杂,包括卡塞尔文献展第1-13 届的档案资料、创始人阿尔诺德 · 博德的部分作品、手稿,以及“卡塞尔文献展与中国”的文献资料等,共计300 余组。展览有明暗两条平行的线索,明线是记录卡塞尔文献展的视觉艺术和艺术概念发展、破裂、转型的过程;梳理、归纳60 年文献展发展流变,以及现代主义以来西方艺术的发展历程。暗线则是关于展览对公众的艺术启蒙与教育,暗含于展览内容中,贯穿始终。

基于对展览的深度理解,“阐述性”、“神话性”、“文献性”、“陌生感”成为设计的关键词。

(1)阐述性:来自展览的叙事性特征。该展览本身是就是一个推介阐释性的展览,它不仅阐释了卡塞尔文献展的历史,20 世纪艺术的发展,还包括展览和社会发生的关联、与观众的关系……(2)神话性:一个展览能够坚持举办60 年,自身造就了一个神话。

“文献展的神话”资料图

(3)文献性:展览呈现了卡塞尔文献展大量档案资料,主要是文本、图像、影像、手稿等将近300 余件文献。

(4)陌生感:如何理解“陌生感”?第一、展览的标题“文献展的神话——阿尔诺德 · 博德与他的后继者们”中并没有出现熟悉的“卡塞尔文献展”字样,对观者来说,是陌生的;第二,“阿尔诺德 · 博德”这个德文名字,让大多数非专业人士感到陌生且迷茫;最后,“神话性”在某种程度上也折射了陌生感。其次,从分析策展思路得出,展览并非平铺直叙,而是在总结归纳的基础上,赋予文献展新的阶段性特征,从而使观众从一个陌生的角度认知文献展。展览设计包括两个部分:一是展览视觉识别系统设计;二是展览空间系统设计。

展览视觉识别系统设计——“观之有形,辨之有意”

展览视觉识别系统是一个视觉关系复合体,功能上将抽象语意转化为视觉符号(文字、图形、图像),通过视觉符号来描述和塑造独特的展览形象,传达展览主旨。其主要包括以下几个部分:

1.主视觉设计

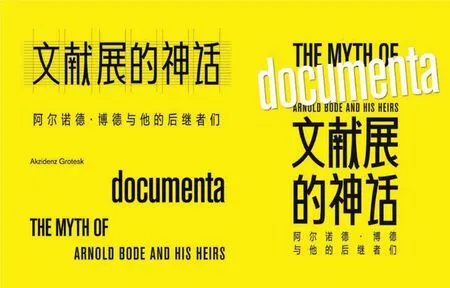

1-1 核心图形

核心图形是展览主视觉的核心和基础。“陌生感”“视觉形象陌生化”是核心图形设计的一个切入点。第13 届文献展可以被描述为许多不同的符号和意义,核心图形选择其中任意一届或13 届的符号都不能体现完整体现展览主题,于是笔者以中英文标题通过“印章式”3. 阿尔诺德 · 博德的前助理安妮特 · 库伦坎普夫(Annette Kulenkampff)在一次讲座中,也曾展示一张阿尔诺德 · 博德设计的印章,表示他生前对印章很是喜爱。设计组合来呈现,既能客观的诠释主题又可暗示展览的地域性(中国),也可增加公众审美感知的难度和时间长度,激起他们对展览的好奇心与关注度,让公众与视觉形象之间产生对话;同时,以字体设计来实现“陌生感”的表达,中文“文献长黑体”字体端正、匀称、舒展,具仪式感;英文Akzidenz Grotesk 长体字体,两者进行搭配,形式统一,节奏和谐。“documenta”一词代表卡塞尔文献展,是题眼,将其尺度放大并以倾斜的方式置于核心图形的三分之一处,让它成为核心图形的点睛之笔,可以凸显展览的专属性和国际性。因此,整个核心图形严谨且不失动感,呈现出了理性的思考及学术气息的特点,期望公众能“观之有形,辨之有意”,从中体察到包豪斯风格的延续及德国理性主义设计风格的演绎,从而体悟隐于设计当中的展览主旨。

①“文献展的神话”主视觉核心图形图

②“文献展的神话”学校官网宣传海报

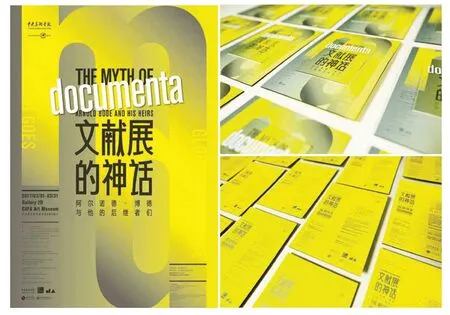

③“文献展的神话”辅助图形

④“文献展的神话”新闻发布会讲座背投图

⑤“文献展的神话”色彩系统图

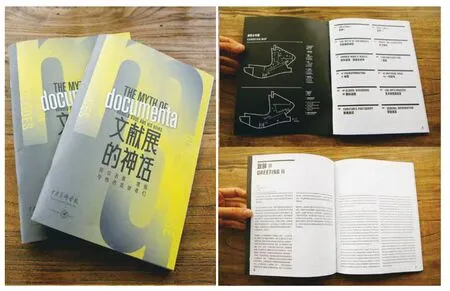

⑥“文献展的神话”展览邀请函

⑦“文献展的神话”展览导览册页

“文献展的神话”视觉流线规划图

1-2 辅助图形

辅助图形是核心图形的衍生及延展性表达,与核心图形组合使用,应用于不同比例、尺度的衍生物料。辅助图形由两个部分组成:一是m 与d 组合设计,设计灵感来源于德国建筑师密斯 · 凡 · 德 · 罗的“少即是多”理念,所以在设计时摈弃装饰性,从“the myth of documenta”中提取m 与d,进行叠合关系的图形化处理,形式简洁直率。辅助图形中的两个字母与核心图形既有衍生关系,也能传达文献、阐释意味。二是黄色的竖排英文部分,分别是展览主体部分四个板块的标题——重建(reconstruction)、转型(transformation)、一切皆可(anything goes)和国际话语(global discourse),将其提取出来作为辅助图形的元素,呼应展览的策展结构和策展理念,增加辅助图形的视觉层次。

1-3 色彩系统

色彩系统是展览主视觉中最具感染力的层面,也是决定展览视觉气质的最直接因素。在色彩的甄选上,遵循感性(直觉)和理性(逻辑分析)结合的方法,分别从卡塞尔文献展的历届主视觉和德国国旗中,抽离出黄色作为主形象色,黄色象征辉煌,充满活力;辅助色选择深灰色和浅灰色,具有中性和文献感,且与黄色形成对比,色彩以渐变方式处理,以契合文献展的神话意境。

2.衍生物料

2-1 海报(招贴)

展览海报具有功能性和审美性。功能性:张贴于公共空间,快速、准确传达展览信息,吸引观者,使其产生心理共鸣的传播媒介。审美性:悦目方可赏心。

2-2 邀请函

邀请函是公众能够近距离、初次认知展览的重要视觉传播媒介,也是一种礼仪性的书信,一方面传递展览信息,另一方面是体现一种尊重。文献展的邀请函,是以“文献+邀请”的功能诉求切入设计,分为两个部分,一部分是印于小尺寸拉页上的13 届文献展海报(A),另一部分是邀请函的基本信息(B),两部分依靠隐藏的磁铁纸吸附在一起,A 部分封面印有核心图形,可以与印有辅助图形的B 部分自由组合,这种紧密的磁吸关系,恰好表达了档案与文献展的关系,也增加了趣味性。在印刷工艺上,尝试了一种新的油墨印刷方法,专色叠加:专色黄叠印金属银,这让邀请函的气质更加经典而隆重,也使邀请函有了一定的收藏价值。

2-3 导览册

导览册是指导观众观展,并可随身携带的纸质传播媒介。这是一份纯文本的文献导览册,在设计之前先对文本信息进行分类、分级,然后再以精确、理性的排版完成信息的清晰呈现。由于导览册是免费派发,所以在保证视觉品质的前提下,采用了最经济的纸张、印刷和装订方式。

展览空间系统设计——建构视觉场域的对话

①“文献展的神话”坡道导视,2017 年,中央美术学院美术馆

②“文献展的神话”形象墙,2017 年,中央美术学院美术馆

③ “文献展的神话”展览现场,2017 年,中央美术学院美术馆

④“文献展的神话”展览现场,2017 年,中央美术学院美术馆

⑤“文献展的神话”展览现场,2017 年,中央美术学院美术馆

展览空间系统设计,既是展览视觉识别系统在空间中的衍生应用,也是依据策展理念和逻辑,对展览内容进行空间视觉编辑的过程。空间设计与策展的关系最为直接而紧密,它是完成策展视觉化的关键媒介。有一点需要特别指出的是,卡塞尔文献展的创始人阿尔诺德 · 博德不仅是一位出色的策展人、艺术家,还是一位优秀的展览空间设计师,他崇尚经典现代主义的美学原则,秉承“形式服务功能”,很擅长通过空间布局来建立艺术作品与观众之间的对话。因此,展览空间设计的目标是:通过梳理展览叙事,建构可视化的互文空间,呈现一个文献展的力场,引发公众以艺术史的眼光,看待过去,反观当下,联系和构想世界。

以下是从展览的视觉流线顺序来阐述空间展示设计:

1.叙事空间的情感化营造

展览将一层的展示空间设定为“情感”空间,首先,因为在空间设计元素中,情感最能打动人心,是设计之本。其次,做为文献展的第一个叙事空间,它呈现的是从1972 年至2017 年间,卡塞尔文献展与中国艺术界的多元互动,描述了卡塞尔与中国的友谊渊源,尤其是2012 年“大道之行:卡塞尔中国当代公共艺术展”的举办,直接促成了“文献展的神话”到中国的回赠之展;最后,展览的开幕式也在此空间举行,诸多德国友人将出席开幕,更需营造亲切的情绪与氛围。

展览序篇空间的入口处,以一张卡塞尔市俯瞰地图将观者“代入”文献展语境中,找到各自观展的情感坐标。空间右上方将13 届文献展的海报以旗帜形式悬挂,矩阵式的排列,营造了颇有张力的文献气场;空间正前方,是展览的开幕背景墙,把展览主视觉与卡塞尔市的标志性雕像大力神赫丘利斯叠加,为前来参加开幕式的德国嘉宾营造“故乡”情境,同时塑造一种辉煌感。

序篇空间还包括坡道及形象墙,坡道上方五个龛内分别是五张具有典型意义的照片,坡道地面以四个主体板块的标题做为空间导视,指引观众进入展厅。形象墙上的主形象部分,采用了装置化的处理方式,以“文献”为出发点,将35 个A4 尺寸、厚度不等的“文本块”贴附于主题墙表面,所有文本块上的图形拼合成一个完整的核心图形,观者在主题墙前行走时,能感受到文本被解构的错落变化,从而体会文献的意义。

2.互文性空间的建构

“文献展的神话”展览叙事分为六个部分:博德的世界,重建(第一至三届文献展)、转型(第四至六届文献展)、一切皆可(第七至九届文献展)、全球话语(第十至十三届文献展)、艺术实验室。互文空间的概念,在此基础之上提出。建构一个互文性空间,实质是建立一个叙事规则,此规则强调在解构基础上去建立关系与秩序,要有开放性与多向性,展览空间中所有视觉秩序的建立都要遵循此规则,此规则只对既定的空间负责,离开这个空间,规则就面临解体。该规则从另一个角度也可以理解为如何处理几对关系:1-文献展大量档案资料与空间的关系;2-历届文献展各个主题与社会文化的关系;3-历届文献展策展理念、方法与观众和空间的关系。

2-1 色彩做为功能区隔

根据展览结构,确定了以色彩为导向的功能区隔,整个展厅以浅灰色做为主体色调,用4 套颜色分别对应展览的4 个板块。

第一部分——重建:讲述了第1-3 届文献展的内容,那时,文献展的重心还是经典现代主义的大师们,后来逐渐转向西欧和美国的战后现代主义艺术。这三届文献展的任务是:“赋予卡塞尔文献展以现当代艺术讨论的国际权威地位,并为本地和全世界的观众创造了一种崭新的、富于创造性的展览形式。”4. 文献展的神话,“重建”篇章文字由于技术限制,这三届留存的文档以黑白照片为主,黑与白能体现历史感,所以采用黑色与白色做为这个部分的主体色。

第二部分——转型:呈现了第4-6 届文献展的内容。在这个阶段,文献展以一种极端的方式转向当代。西方社会和艺术领域的革命趋势彻底改变了艺术形态、艺术观念和策展实践。从“新型的事件美学范式”“波普艺术文献展”“事件文献展”“艺术媒介反思”“博伊斯”这些词语就可以看出这个时期是异常活跃、躁动的,在设计上就采用明亮的黄色做为主体色。第三部分——一切皆可:呈现的是第7-9 届文献展,这个时期倡导一种后现代的世界观,出现了多元主义、开放性、文化相对性等等,展览从此不再只是一种媒介,而是一个社会事件。尤其是“第九届文献展成为最受欢迎的一届文献展:欢乐惬意的氛围、壮丽的作品和反教条化的概念,这些无不体现着后现代‘事件社会’的特征。”5. 文献展的神话,“一切皆可”篇章文字所以用醒目的红色来回应“一切皆可”。

第四部分——国际话语:呈现的是第10-13届文献展,此时卡塞尔文献展正式成为一部“地方的全球化历史”,全球化、媒体社会、全球知识体系、生态成为这个时期的关键词,蓝色最能体现包容性和国际化,所以将其定为主体色。

2-2 轻结构的渗透性

在建构互文性空间的设计目标下,采用弱化展墙的概念,不采用实体的墙面对各个展览板块进行空间区隔,而是让空间与空间之间是相互渗透的关系。采用一种“轻结构”的写真布帘装置,这个装置用轻型钢管做为支架,与墙面呈90 度角固定于天花板,板块标题高精度喷绘于写真布帘上。这样既形成了板块区隔,又没有造成空间之间的话语隔断,在结构上呼应了空间的互文性。

2-3 空间肌理的塑造

拿一届文献展举例,需要展出的内容有:档案图片、文献实物(文本)、文献复制品(文本、装置)、策展人语录、影像。面对这些纷杂的信息,需要先解构,再整合;信息分别按类型、维度、呈现状态进行区分,建构多层级的信息传达,这样在一个区域内,就会有多层次的信息群,他们各自带有不同的视觉肌理(纸、布、漆、金属),在灯光的塑造下,有序的与观众进行交流。

2-4 景观转挪

为避免公众在观看文献展时感到枯燥与乏味,采用景观转挪方法,将文献资料中部分作品,档案以复制或者演绎的方式呈现到空间中,形成新的空间景观。例如:博德的世界和重建板块是从文献中寻找展示材料与形式的参考。

“文献展的神话”展览现场,2017 年,中央美术学院美术馆

第一部分:重建,是博德策划的1-3 届卡塞尔文献展,他既是展览策划者,又是空间设计师,他的设计开放而前卫、善于利用结构与材料。为了让视觉叙事呈现当年文献展的氛围,从他当年的设计中提取元素,参考博德用过塑料帘,铁艺结构,根据现有空间和叙事要求进行再设计和演绎。在博德特有的线性展陈风格中,提取出线,用作墙面设计构成的元素,以表达博德味道。

透明气泡、取景框是通过缩小复制来实现景观再造的,展览结尾处的小木屋,是第十三届文献展的一个标志性符号。那届文献展在森林中建了很多小木屋去展示艺术作品,表达崇尚自然的理念。然而在展厅中,并没有空间与预算去搭一座完整的小木屋,最后采用拼接造景的方式,喷绘一张森林中木屋的照片,让真实木屋从照片木屋的四分之三处延伸出来,实际只搭建了木屋的四分之一,给人造成一种完整木屋的假象。

这是一次文献展的设计实验,探索了文献展设计的思路、方法、规律,总结了经验,也引发这样的思考:展览设计是一个复杂的系统,展览主题、展览内容都需借助视觉媒介来呈现并且实现传播,视觉媒介的多样性使得展览内容的各个部分形成新的关联,为视觉阅读提供了多维的空间,也造成传播的意义差异和延展,从而影响到观者的信息获取,这一过程可以看作是展览叙事的视觉延异过程。