长期免耕覆盖对旱地小麦-玉米周年产量及水分利用的影响

2021-01-14邵运辉吕军杰李俊红丁志强姚宇卿李向东

邵运辉,吕军杰,李俊红,丁志强,张 洁,姚宇卿,李向东

(1.河南省农业科学院 小麦研究所,河南 郑州 450002;2.洛阳农林科学院,河南 洛阳 471023;3.中国农业科学院洛阳旱农试验基地,河南 洛阳 471023)

小麦和玉米是重要的粮食作物,约占世界谷物产量的70%。随着粮食消费趋势的增加,预计到2050年,世界粮食产量需要增加56%才能满足日益增长的人口需求[1]。因此,大幅度提高小麦-玉米周年产量是保证粮食供应的重要措施。作物产量取决于产量构成因素(穗数、穗粒数和粒质量),而产量构成因素在很大程度上受降雨、温度、土壤水分和养分状况的影响[2]。在干旱和半干旱地区,降雨量少且分布不均导致水分供需矛盾突出,降低作物单产[3]。因此,在我国旱作区采取有效措施增加土壤贮水量、提高水分利用效率是提高作物产量的关键。冬小麦-夏玉米两熟制是我国北方半湿润偏旱区主要的种植模式,该旱区种植模式土壤水分消耗较多,节约、高效用水是实现小麦-玉米周年持续稳定生产的重要措施[4]。

免耕覆盖技术是调节干旱环境下土壤水分利用的有效措施,可减少坡耕地水土流失,有效保持土壤水分,并增加农作物产量[5-6]。研究表明,免耕覆盖可以减少因蒸发引起的土壤失水,增加土壤贮水量,提高土壤湿度,从而改变土壤生物学特性和肥力,促进作物生长。同时免耕覆盖可减少作业工序,通过降低耕作成本实现农业增产增效[7-9]。大量研究表明,免耕覆盖技术是我国西部地区提高作物产量及水分利用的有效手段,在墨西哥及印度等地区也有类似的研究结果[10-11]。免耕覆盖技术主要在我国西北干旱半干旱地区推广,研究对象多为一年一熟制作物[12-13],对于旱作下一年两熟制作物的长期定位研究相对较少[1,3],尤其是对小麦-玉米的周年长期(10 a以上)定位研究鲜见报道。为此,针对豫西旱作区半湿润偏旱的气候下降水偏少、降水分布不均、干旱频发与降水满足率低(表现为一季有余两季不足)的特点,以旱作小麦、玉米为研究对象,通过14 a(2004—2018年)的连续定位试验,研究了免耕覆盖对小麦-玉米周年产量及水分利用的影响,为该项技术的推广和应用提供技术支撑和理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验在中国农业科学院洛阳旱农试验基地进行,该区为半湿润偏旱气候类型,年降水量在600 mm左右,70%集中在6—9月,年平均气温为14 ℃,日均温度超过10 ℃的时间约为210 d,≥10 ℃活动积温约为4 000 ℃,年均蒸发量约为1 841.5 mm。供试土壤为潮褐土,质地为重壤,耕层土壤容重为1.53 g/cm3,土壤耕层含有机质15.6 g/kg、碱解氮(N)62.5 mg/kg、速效磷(P2O5)10.4 mg/kg、速效钾(K2O)166.0 mg/kg,肥力中等偏上。

1.2 试验设计

试验于2004年开始,设4 m×4 m(16 m2)防渗精确水分池,设置2个处理,每个处理重复3次。免耕覆盖(No tillage with straw mulching,NTM):小麦收获时留30~40 cm的茬,等行铁茬种植玉米5行;玉米收获后秸秆整秆均匀覆盖地表,小麦播种时运出,人工开沟(沟宽5 cm、深5 cm)免耕播种,五叶时将秸秆覆盖于小麦行间;传统耕作(Conventional tillage,CK):小麦收获时留茬高5~10 cm,等行铁茬种植玉米5行,玉米收获后秸秆全部运出,翻耕(深20~25 cm)、耧平,每区等行人工开沟播种16行小麦,无秸秆覆盖。播种密度:小麦基本苗270万株/hm2,玉米4.5万株/hm2。施肥:小麦底施氮磷钾复合肥(15-15-15)600 kg/hm2,免耕覆盖处理人工开沟条施(沟宽2~3 cm,深15~20 cm),传统耕作结合翻耕均匀撒施;玉米不施底肥,均在拔节初期追施尿素(含N 46.2%)300 kg/hm2。小麦10月15日左右播种,5月底至6月初收获;玉米于小麦收获后至6月15日前播种,9月中下旬收获。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 降雨量 在试验区附近采用人工观测的方法记录降雨量。

1.3.2 土壤贮水量、水分利用效率 在小麦、玉米主要生育时期(小麦:苗期、越冬期、拔节期、抽穗期和成熟期,玉米:苗期、拔节期、抽雄期、灌浆期和成熟期)取土样。各处理随机选3点,用土钻取样,每次取完土样,用周围田间手感湿度相似的土壤回填,以避免取土对小区造成破坏。0~200 cm土层每20 cm取一个有代表性的新鲜土样,刮去土钻中的上部浮土,将土钻中部约20 g土壤迅速装入已测质量的铝盒内,盖紧,带回室内,将铝盒外表擦拭干净在分析天平上称量,准确至0.01 g,然后置于已预热至105 ℃的烘箱中烘至恒质量。取出,盖好,在干燥器中冷却至室温,立即称质量,做3 次平行测定。计算土壤含水量。

容重测定采用环刀法,用体积为100 cm3的环刀,每20 cm一层采集原状土样,重复3 次。用修土刀修平土壤剖面,按剖面层次分层采样,每层重复3个。具体操作:在环刀内壁涂上凡士林,把环刀托放在已知质量的环刀上,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满样品为止,环刀压入要平稳、用力一致。用修土刀切开环刃周围的土样,取出环刀,削去环刀两端多余的土,擦净外面的土,将装有土的环刀两端立即加盖。然后,将装有土的环刀于105 ℃烘至恒质量,在密闭烘箱中冷却后称质量,洗去内壁土壤,烘干称质量,计算土壤体积质量[14]。

土壤贮水量的计算公式[15]:W=ρ×h×b×10。式中,W为土壤贮水量,ρ为土壤体积质量,h为土层深度,b为土壤含水量。

土壤耗水量的计算公式[16]:ET=P+I+W1-W2-D+ε。式中,ET为实际蒸散量,P为降水量,I为灌溉水量,W1为播前土壤贮水量,W2为成熟后的土壤贮水量,D为地表径流量,ε为计算误差。因试验在防渗精确水分池中进行,无地表径流,土壤贮水量及耗水量均以200 cm土层含水量计算。

水分利用效率(WUE)计算公式:WUE=Y/ET。式中,Y为作物产量。

1.3.3 产量及其构成因素 成熟期,选取小区内与群体长势一致的20株小麦和4株玉米进行考种,测定穗数、穗粒数和千粒质量,每处理3次重复,取平均值。整区收获计产。

1.4 数据处理

试验数据采用Excel 2007进行整理汇总。

2 结果与分析

2.1 免耕覆盖下小麦、玉米收获时土壤贮水量变化

从2005—2018年试验点土壤贮水量看,小麦收获时为周年土壤含水量最低时期,传统耕作处理最低仅为337.8 mm,不足田间持水量的50%(表1)。与传统耕作处理相比,免耕覆盖处理小麦收获时土壤贮水量增加-11.3~41.4 mm,平均增加15.4 mm,玉米收获时免耕覆盖下土壤贮水量增加-9.3~57.8 mm,平均增加18.0 mm,有效缓解了旱作小麦-玉米周年生产中水分供需矛盾。

表1 免耕覆盖下小麦、玉米收获时土壤贮水量年际间变化

2.2 免耕覆盖对旱地小麦、玉米产量构成因素的影响

与传统耕作处理相比,2004—2018年免耕覆盖处理小麦穗数平均增加13.5万穗/hm2,增幅为3.26%;穗粒数平均增加1.8粒,增幅为6.38%;千粒质量提高1.5 g,增幅为3.56%(表2)。玉米穗数平均增加0.23万穗/hm2,增幅为5.57%;穗粒数平均增加37粒,增幅为8.45%;千粒质量平均提高20.1 g,增幅为8.11%(表3)。从产量构成因素在不同年份间的变化看,小麦穗数变化最大,其次为穗粒数,千粒质量变化最小;玉米千粒质量变化最大,其次为穗粒数,穗数变化最小。

表2 免耕覆盖对旱地小麦产量构成因素的影响

表3 免耕覆盖对旱地玉米产量构成因素的影响

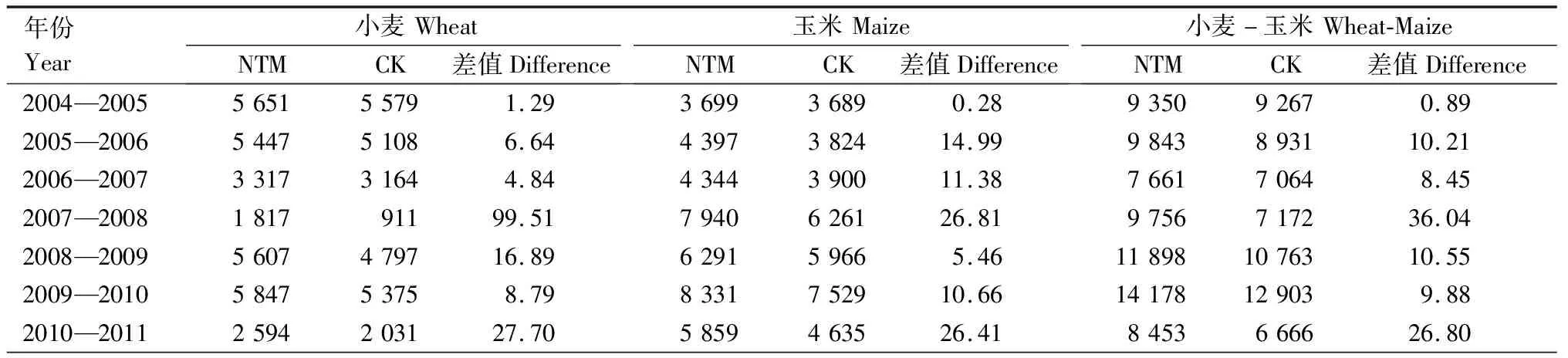

2.3 免耕覆盖对旱地小麦-玉米周年产量的影响

连续14 a试验结果表明,传统耕作处理小麦产量平均为3 909 kg/hm2,玉米产量平均为4 305 kg/hm2;免耕覆盖处理小麦产量平均提高12.43%,玉米产量平均提高24.02%,小麦-玉米周年产量平均提高18.50%(表4)。不同年份间,当小麦产量低于4 500 kg/hm2时,免耕覆盖处理增产效果较大。

表4 免耕覆盖对旱地小麦、玉米产量的影响

2.4 免耕覆盖对旱地小麦-玉米周年水分利用效率的影响

由表5可知,免耕覆盖处理下,小麦水分利用效率介于0.500~1.914 kg/m3,平均为1.312 kg/m3,较传统耕作处理平均提高10.9%;玉米水分利用效率介于0.393~2.421 kg/m3,平均为1.773 kg/m3,较传统耕作处理平均提高32.1%;玉米-小麦周年水分利用效率平均为1.803 kg/m3,较传统耕作处理平均提高20.7%。以上结果表明免耕覆盖技术可有效提高旱地小麦、玉米水分利用效率,有利于保持旱作农田持续生产。

表5 免耕覆盖对旱地小麦、玉米水分利用效率的影响

3 结论与讨论

3.1 免耕覆盖可改善旱作小麦-玉米周年土壤水分状况

旱作条件下作物消耗的水一方面来自播种时土壤储存的水,另一方面来自于作物生长期间的自然降水。因此,增加播种时的土壤水分存储量是保证作物稳健生长的关键。一些研究表明,免耕覆盖可增加播种时的土壤贮水量[17]。在本研究中,相比于传统耕作处理,免耕覆盖处理明显提高了小麦、玉米成熟期土壤贮水量。其主要原因一方面在于土壤上的秸秆使土壤表面绝缘,限制了土壤与空气之间的水交换,从而减少蒸发引起的土壤水分流失[18]。另一方面,秸秆覆盖物还可以通过改善水的渗透性、水力传导率及土壤水的吸附性来改善土壤特性及水分的传输[19]。

3.2 免耕覆盖可提高旱地小麦-玉米周年产量

对于谷类作物,产量构成因素之间的协调发展是实现作物高产的基础[20-21]。免耕覆盖可提高土壤温度并阻止土壤水分流失,提高土壤水分含量,从而促进作物生长发育,提高作物生产能力[6]。连续14 a定位试验表明,与传统耕作处理相比,免耕覆盖处理分别提高小麦、玉米产量12.43%、24.02%,这与蔡艳等[22]、丁昆仑等[23]的研究结果一致。从两季作物看,免耕覆盖处理在玉米上的应用效果优于小麦,这与玉米生长季降雨量大有关。受降雨量及降雨分布的影响,免耕覆盖技术的应用效果年度间变化较大,当小麦产量低于4 500 kg/m3时增产效果更为明显。

3.3 免耕覆盖可提高旱地小麦-玉米周年水分利用效率

降雨量少且水分利用效率偏低是制约旱地作物生产的主要因素[24-25]。免耕覆盖可提高土壤水分含量,增加土壤保水性,提高作物对土壤水分的利用效率[26]。有研究显示,免耕覆盖可降低土壤蒸发和蒸散,进而减少水分流失,提高作物水分利用效率[27]。也有研究表明,干旱地区通过免耕覆盖可促进作物产生更深的根系,增加蒸腾速率,进而提高干旱胁迫下土壤水的有效利用[28]。本研究中,免耕覆盖处理明显提高了小麦、玉米水分利用效率,其中小麦水分利用效率平均提高10.9%,玉米水分利用效率平均提高32.1%,周年水分利用效率平均提高20.7%,这与陈宇等[29]的研究结果一致。免耕覆盖处理作物水分利用效率的提高主要是免耕覆盖减少了水分蒸发,增加了植物根部区域土壤储水,部分抵消了周年生产中的水分亏缺,进而提高作物产量和水分利用效率[30-31]。可见,免耕覆盖通过提高土壤对降水的利用率、减少土壤水分散失,有效地协调了作物不同生育阶段及不同作物之间的水分供需,有利于增强作物生产的稳定性,是豫西旱作区小麦-夏玉米周年稳定生产的重要措施。