18世纪欧洲中国风壁饰画

2021-01-11王才勇

摘 要:中国风壁饰是欧洲艺术里的中国时尚在18世纪走向高潮的体现,其间有对中国场景的想象性建构,更有对中华艺术的直接仿制和发挥,并出现仿制中的欧式发挥和发挥中的形式感拓展、装饰化逆转与跨文化挪用诸情形。这段史实就欧洲艺术创造而言,推进了欧洲艺术审美的发展;就学术认知而言,提供了剖析中西艺术特质的实证史料,尤其是两者交汇时可能出现的衍生,那就是西方在邂逅中华艺术时必然出现的形式化理喻以及向装饰性的发展。这种发展作为一种他者镜像不仅折射出欧洲自身的艺术诉求,也暗示出中华艺术邂逅西方艺术时可能出现的变异。

关键词:中国风;欧洲内墙装饰;中西艺术交汇;希腊—文艺复兴传统;中华艺术

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:1671-444X(2021)06-0001-10

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.06.001

18世纪欧洲工艺美术中出现的“中国风”(Chinoiserie)大量见诸于室内装饰,尤其是墙壁装饰,具体有壁毯、墙布、墙纸、坐垫等,装饰空间大多为卧室、餐厅、休闲处所。18世纪是中国风在欧洲工艺美术界风起云涌,走向鼎盛的时代,不仅受到绘画领域中国风的影响,也反过来助推了绘画领域中国风的发展。因此,整个大美术领域中国风展现的一系列美术现象和特点在数量庞大的壁饰画中得到了鲜明的体现,其中既有直接来自中国的作品,也有对中华美术的跟风、仿制,更有欧式发挥,甚至挪用。此间,核心是发挥与挪用,因为,即便跟风仿制也离不开特定的发挥。这段欧式发挥实践固然是借用中华美术满足了当时欧洲的审美趣味,但也对中华美术样式进行了开发与拓展。所以,这段实践不仅具有史学意义,而且也对中华美术发展路径提供了某种程度的启示。

一、 欧洲中国风壁饰的兴起

17—18世纪的欧洲由于出现革新希腊—文艺复兴传统的新需求,开始关注完全异体的中国,但这只是寻求革新与发展的启示,决不是全盘转向东方,当时的革新涌动只是要告别希腊—文艺复兴之风,绝不是彻底改变整个艺术样式。因此,艺术领域中国风发展更甚的不是与主流精神直接相连的纯美术,而是与之稍有间隔的工艺美术。这方面,中国风壁饰成为首选。由于这些壁饰大多出现在私人居所,而不是公共建筑,比如教堂、皇宫之类,因此可以说,当时公共审美领域虽然还没有转向中国,但个人审美趣味已开始明显留下中国印记。17世纪末18世纪初的欧洲贵族们,在私人居所的装饰领地开始大规模引入中国式风格,尤其在内墙装饰方面,大量出现中国风。材料不是直接来自中国,就是欧洲自主生产。直接来自中国的产品主要源于广州,当时,顺应欧洲在内墙装饰方面出现的这股中国时尚,大量欧洲商人来到广州采购,于是在广州也出现了一个外销墙布、墙纸和壁毯的产业,大多手工描画,作品不留名。[1]27-28所绘全是中国画,从人物画到山水花卉,应有尽有,其中人物和花卉尤甚。这些墙饰画运到欧洲后,由于价格昂贵,全部由贵族购买,用于装饰私人居所,上墙时出现一些组合上的自主发挥。

欧洲自主生产的中国风壁饰主要见诸于壁毯、墙布、墙纸等,并成了欧洲中国时尚的最早推动者。早在17世纪中叶,法国国王路德维希十四世曾创办了两家壁毯厂,先是1662年创办了皇家Gobelins壁毯厂,产品专供皇室使用,题材大多是皇家事件;1664年又创办了皇家Beauvais壁毯厂,除了为皇室服务外,还进行商业生产,产品投向社会。Beauvais约建厂20年后,顺应社会上出现的中国时尚,生产出了一批中国风坐垫投向社会,获得了巨大商业成功。这批中国风坐垫主要根据传教士的描述(尤其是Johan Nieuhof的著作)展现了中国人形象,成为欧洲视觉艺术领域最早的中国风作品,之后又生产了大量同类题材的壁毯,开启了欧洲工艺美术领域的中国风潮流,与其直接相关的就是墙纸墙布、纺织品等领域的中国风。最早的这批坐垫和壁毯主要根据当时传教士有关中国的报道,通过视觉想象,展现了中国宫廷生活场景。Beauvais壁毯厂的第二批中国风系列出现在18世纪中上叶,主要根据布歇的画稿进行制作,这时的中国场景由宫廷转向民间市井,人物形象的欧式特点有所弱化,某种程度上出现了一些中式特征。这批中国风系列同样获得了巨大商业成功。

18世纪时,法国的奥布松(Aubusson)还出现了大量织毯厂,生产中国风壁毯,不少奥布松中国风壁毯进入德国,受到柏林大选帝侯的喜爱。于是,柏林的壁毯厂也开始生产中国风壁毯,同样收获了很好的商业成功。与此同时,英国伦敦的Soho也开始有壁毯厂生产中国风壁毯。18世纪上半叶,伴随着中国风在欧洲走向高潮,中国风壁饰生产在整个欧洲形成了一个生气勃勃的产业。

就体量而言,在直接中国进口和欧洲自主生产的中国风壁饰作品中,后者明显为甚。从中西艺术互渗角度看,这部分尤其值得关注,恰是自主生产(不管是仿制还是发挥)中展现出的欧式变迁,折射出了中西艺术的交接点和切入面。不管这种变迁以何种程度和何种方式出现,都从不同角度映现出中西艺术的碰撞点和激荡面。

二、对中国场景的欧式展现

欧洲中国风壁饰画自主生产的最初形态是对中国场景的欧式再现,这与当时能直接看到的中国图像资料匮乏有关。17世紀下半叶,中国风兴起伊始,来自或有关中国的图片资料在当时欧洲极其有限,仅有的一些几乎都在皇宫贵族手上。当时工艺美术创作界只能根据道听途说,主要是传教士的有关中国报道,去展现一些中国场景,以示对中华文化的崇敬和向往。材质上,这部分中国风壁饰画主要见诸于壁毯和坐垫,这或许是因为萌动伊始的中国风审美趣味只在私人场域出现,还没有作为主流进入到社会审美趣味中,当时大多用于装饰卧室、餐厅或休闲居所的壁毯和供私人使用的坐垫恰好是私人场域的审美对象所在。

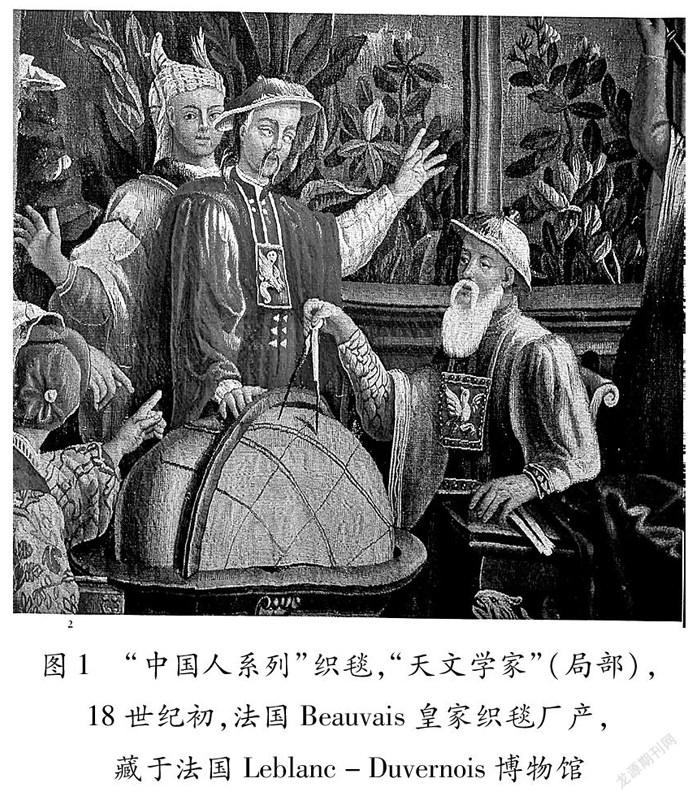

即便这些对中国场景的欧式再现中也出现了程度不等和角度不同的欧化情形,其间,欧式程度最高的应该是西人着中式服饰出场,画面中除了有一些中国服饰或器物标记外,人物、场景和画法等都是不折不扣欧式的。这方面较著名的是法国Beauvais皇家织毯厂18世纪初产的“中国人系列”织毯。试看其中的“天文学家”(图1),名为“中国人”,实为着中国官人服饰的洋人。右边坐者为著名传教士汤若望,手持两脚规在地球上丈量,这是一位当时向欧洲传递中国讯息的典范。中间站立者胸口龙型图案应该表明是中国皇帝。关注中国的洋人身着中国官服出场,无疑暗示着对这个远东国度的好奇与向往。

“中国人系列”织毯中还有不少直接展现中国社会市井的作品,如“中国集市”(图2)就直接展现了中国场景。画面人物虽是洋人长相,但远处的宝塔、屋宇建筑、服饰、器物等明显指向中国。制作者虽然直言不讳地在展现中国场景,但欧式印记也毫不修饰显露无疑,除了画面的洋人面颊、体态和彻头彻尾的欧式画法外,织毯的边饰上直接用了法国国徽。这无疑表明,这里的中国场景是欧洲人建构出的,并非中国人自己在呈现。

欧式印迹在“中国人系列”织毯中走得更远的是在画面上直接将中国母题与西方视觉艺术要素杂糅在一起,这方面“女皇登船”(图3)便是鲜明的一例。

船首有龙形木雕的船只,还在岸上的女皇,已经登船的皇帝、侍从,还有远方的宝塔等全然指向中国,但所有这些都被置于一个洛可可欧式门廊下,欧洲当时流行的审美趣味与中国要素的杂糅无疑表明,中国走进了这一时尚,而且是以“远方”(天文学家)、“富饶”(中国集市)、“男女平和”(女皇登船,皇帝先上候船)等形象进入欧洲。17—18世纪欧洲中国风作品凡属于对中国场景欧式展现的大多应合着当时欧洲有关远方这么一个富饶、平和有序之国度的形象。就视觉审美而言,中华艺术方式在这一系列的中国风作品中还不占主导,尤其是欧洲大陆,同一时期英伦岛出现的中国风织毯则展现了一些中华视觉审美要素。如18世纪初伦敦Soho产的一幅壁毯(图4)在对中国场景的再现中则出现了欧洲视觉审美传统中未曾有过的叠加构图法,这是中华美术特有的,制作者应该亲眼目睹过中国图画,进而进行了直接运用。不管怎样,在直接展现中国场景的中国风织毯里,中国是以符号方式进入当时欧洲居室审美中的,关键不在形象的完整性和真实性,而在意念上指向了中国就行。因此,如今所见并不是原汁原味的中国,而是當时欧洲人心目中的中国。如此看来不难理解的是,无论是中国题材还是中国画法要素均紧密与欧式对象杂糅在一起。当然,这绝不是与本来的中国毫不相关,而是很大程度上有所割裂和肢解的中国,是欧洲人创造出的为我所用的中国。

18世纪欧洲壁饰画中还出现了一系列对中华艺术的直接仿制,仿制中固然也有欧式发挥,但程度大大低于如上展现中国场景这一系列,而且与之不同的是,这些仿制中的发挥大多集中在艺术样式领域,而不是母题和内容上,因此更能彰显审美趣味层面中国与西方的交互作用。

三、仿制中的欧式发挥

在18世纪欧洲中国风壁饰画明显属于仿制产物的作品里,中国母题和样式基本占主导地位,虽然有程度不等的欧化,但中国样式和题材基本主导着画面表达。试看18世纪法国Rheinsberg宫墙上的一幅丝画墙布(图5),显然是仿中国工艺的产物。虽然原本已经无从考证,但是,题材和画法明显是中国的,尤其中华艺术特有的那种圆连之美与流转之韵跃然而出,这是非中华艺术莫属的。树枝主干的高程度弯曲应该是欧化的结果,在中华工艺美术中,圆连流转基本是依附于对象给定之形的,主观布局安排也是在“不着痕迹”前提下展开的,如此跨度的弯曲已经有了些许刻意为之的痕迹,目的应该是为了提升圆润的效果。殊不知,如此些许刻意不单纯是走离了一点点对象给定的形式,更是将观看时的圆润之韵由内转向了外,由内心生成转向了单一的视觉引领。当然,这只是低程度的欧式变异。不管怎样,画面主导还是中华艺术特有的圆连流转之美。这样的内饰进入当时欧洲人居室,应该某种程度上表明,希腊—文艺复兴传统中那种由智性追求而来的凝重和刻意,开始寻找某种调适,沁入自然给定而来的那种放松与随和开始在审美趣味中萌生。

这样的仿制在英国也同时出现。约产于1740年的一幅英国墙纸画(图6)同样展现了中华艺术的那种圆连流转之美,画法和题材都清楚表明,这应该是仿制的产物。而且值得一提的是,画面中还出现了中华艺术特有的多点透视,树枝与地面的鸭或鹅就不是处于同一个视点,这在18世纪欧洲视觉审美中从未有过而在中华艺术里却是司空见惯的。要说仿制中有何欧化的话,或许首推枝干的弯度。左边那根大幅度弯曲的枝干固然起到了使画面造型圆连的作用,但从其长度和粗细程度看略显不自然。这种跨越自然给定造型边界的做法在中华艺术里是犯忌的,很少出现,但在欧洲艺术传统中却是必然之路。中国绘画中处理上或许会减少这根支杆的长度,使其显得更自然,至于这里的圆润效果则往往通过布局安排由不可见的线来暗示。不可视见但能感觉到,就使观看中的感知由外转向了内,这是中华艺术特有的画法策略。

从另一个角度看,仿制中的这种欧式变异又呈现出一个鲜明的特点:形式化。所述两幅仿制品中树枝的弯度虽然有点跨越自然边界而显得过度,但却凸显了画面的形式效果,使形式稍许脱离开给定的对象造型,而走向独立表达。由此在画面中居于中心的不再是物本身,而是物之形。这种现象在其他欧式变异程度更高的仿制中表现得更明显。试看18世纪下半叶法国出现的一块中国风布匹画(图7),题材与画法清清楚楚来自中国。但是,画面上明显多了一些形式感,也就是说,对象形式要素得到了刻意凸显。这在中华艺术那里不是这样的,对象形式要素不会均衡地用重笔画出,这样所见就不单纯是物理上见到的世界,而且是物理性要素(物理视看)得到强化的世界。于是,视看中的向内转,由画者之笔转向画者内心就停止,中华艺术表达中特有的心物一体就丢失了。如此凸现形式要素,提升形式感虽是中华艺术传统中没有的,但在欧洲艺术传统中却是基本点所在,那就是再现原则。如此遭际中华艺术,形式上有损再现程度的弱化必然引起不适,于是,仿制中自觉或不自觉的欧式处理自然会指向形式化:凸显对象的形。所见形式要素要增强而对象造型又必须是仿制,这就必然走向形式化,让形式某种程度脱离对象给定而进行自主表达,因为中华艺术品中的对象造型本就有虚的成分,凸显如此对象造型的形式,必然出现形式化。这块织布画中由于没有直接出现欧式要素,欧式程度也就只是体现在凸显形式感上。如果再向前迈一步,欧式程度就会再提高。

试看18世纪英国出现的一幅手绘墙纸(图8),主导画面表达的显然与中华艺术有关,画法、题材等主要是中式的。但是,占据画面绝大部分的树木、花草等在形式化程度方面又向前推进了一部,从比例、大小等方面看已经很大程度失真,尤其是右边的花草植物在体量上高过了左边的树干,进而使画面的形式要素开始更大程度告别再现功能转向了装饰,近乎布满整个画面的花草植物已经不再再现某具体场景,而仅仅起着装饰作用。由形式化向装饰性的转变是欧洲中国风仿制实践中的欧式化向前推进的必然结果,形式化稍许厉害一些,离原物稍许远一些,就会使形式成为了一种装饰。这在中华艺术中没有,而在欧洲艺术中却是发展的必然。欧洲艺术从希腊时期的再现一路走到18世纪,对给定形式进行重组已经成了一个根基深远的原则,因为再现都是基于主体视角的再现。到了现代主义那里,这种再现性重组变成了表现性重组。

18世纪仿制中的欧式转化走得更远的应该是造型本身出现欧式变异。试看18世纪早期出现在英国的一幅中国风丝绸印画(图9),画面中的屋宇、拱桥、人物等无疑指向中国,画法亦如之,尤其是俯视透视,这是仿制的痕迹。但是,位于画面中央的植物却明显出现变异,部分线条开始转向非再现的抽象。这显然是中华艺术中没有的,应该是画师在临摹中国工艺图案时进行创造性发挥的结果,如此发挥的人为性和刻意性程度都要比此前所述要高。有意思的是,这已经在某种程度上展现出欧洲艺术有可能走向抽象的境地,人为与刻意走到头就是抽象。

不管怎样,如上作品都带有着明显的仿制印迹,而且仿制中都出现了不同方式的欧式变异,值得关注的是这些变异几乎都循着形式化走向装饰化。这从某个角度彰显出了中西艺术邂逅在西方那里可能出现的情形:鉴于自身艺术传统以及对中华艺术内蕴表达的陌生而单纯凸显形式要素,进而使形式脱离原本所依附的物,走向单纯的装饰。这应该是中华艺术邂逅西方,进入西方出现的必然结果。

四、发挥中的形式感拓展、装饰化逆转与跨文化挪用

中西艺术跨文化邂逅必然导致形式化理喻,进一步看,这种形式化处置在18世纪欧洲中国风壁饰那里又具体呈现出一系列衍生现象。首先是形式感拓展。本来,在对中华艺术样式的临摹中不可避免会出现形式化倾向,这种倾向再往下发展就会衍变成单一的形式感拓展,即抛开临摹,只是凭借对形式的感知而加以发挥和拓展。试看约1735—1740年间出现在法国的一幅丝织品图案(图10),画面中人物的服饰、凉亭和场景只是部分而不是全方位指向中国,制作过程中,作者已经明显抛开面对原作的臨摹,而是在单纯形式层面进行了刻意的发挥和拓展。首先,凉亭只做了一些简要勾勒,而且关键是线条变得规整、划一。这应该与当时欧洲崇尚整一之审美理想有关;其次,人物形象被放大,面部个性化特征凸显,服饰,尤其是草帽以近乎夸张的形式出现;再次,周边花鸟与人物,凉亭等不成比例,以致所画之物很大程度失去了与实际场景的关联,而成了单一形式的存在。所有这些形式特点都是在中华原作那里不会有的,都是当时欧洲人对中华艺术形式进行刻意发挥和拓展的产物。这样的发挥和拓展一方面使中华艺术形式与当时欧洲的审美理想勾连上,另一方面也彰显出中华艺术形式的衍生可能和空间。

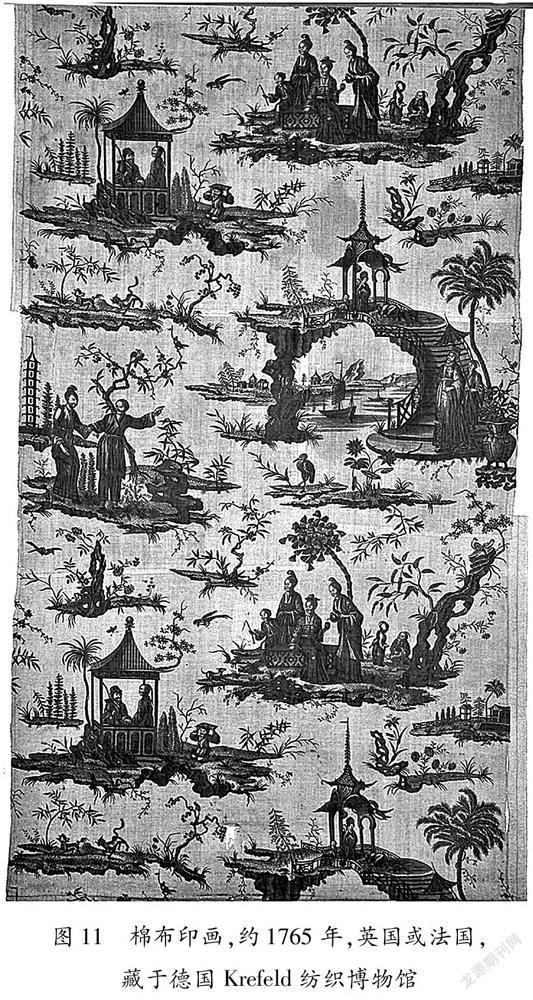

装饰化逆转也是当时欧洲工艺美术家在接受中华艺术样式时衍生出的一个创作样式。所谓装饰化逆转指的是原本不具有装饰属性的艺术要素逆转成单一的装饰性存在。本来,装饰性转向也是跨文化艺术邂逅不可避免会出现的情形,假如这个转向的程度推高,就会衍变成一种逆转。试看约1765年出现在英国或法国的一幅棉布印画(图11),一目了然的中国艺术元素全然成了装饰性存在,画面上各部分虽具有明显的再现性,能见出特定的场景、人物和行为叙事。但由于各部分间彼此独立,没有关联,再现性图像本来具有的叙事表达(这里主要关联中国)走向失落,本具有再现性叙事内涵的图像成为了单纯的形式存在。对当时欧洲受众来说,这是一种单纯指向中国的形式,如此这般的凉亭、花草、不见细部的人物等就意味着中国,成了一种符号化的中国形象标志。而就整个画面而言,画中的每个部分成了单纯的装饰,各自表达了什么已经不重要。这种装饰化逆转是临摹中不可避免会出现的装饰性转向走向极端的产物。

这样的逆转有时还会衍生出文化杂糅的情形,比如18世纪初出现在荷兰的一幅瓷砖拼贴画(图12)就是如此,作品俨然成了一幅诸多异国图像要素组成的装饰画,细观之可以发现,画面有坐在荷花上的观音,又有来自巴西的印第安人等。再现性图像本具有各自的叙事性表达,但由于彼此之间基本独立,不相关,这些叙事性内涵表达便被淡化,而造型、色彩等这些纯绘画性要素转而成为表达的主导,画面中这些单纯绘画性要素间的协调与关联要明显甚于叙事性内涵间的关联。这也是装饰性转向衍变成一种装饰性逆转的体现所在。

就中西艺术交汇而言,18世纪欧洲壁饰画中还出现了跨文化挪用现象,也就是将中华艺术图案挪用到自身的艺术表达中。试看18世纪中叶出现在意大利的一块缎子面料图案(图13),图案里中国凤凰形象与洛可可花环和曲线勾连在一起。凤凰形象在中华文化圈本有其特有的表达,将此与洛可可曲线勾连,挪用到自身的作品表达中,一方面使其脱离原有文化氛围,失落原有表达,成了一种单纯的符号存在,仅仅代表中国;另一方面又通过对欧式形式的嵌入而衍生出了新的表达,一种单纯造型上的表达。就挪用者欧洲角度看,这种挪用使自身几何平面形式拥有了一丝中华意趣,那是在无机的几何形式中平添了一丝生气。大凡文化挪用虽忽略了对象间的直接关联,但成功的跨度却会激发出一些新意。

回过头来看,无论是形式感拓展、装饰化逆转,还是跨文化挪用,其实都属于接受过程中的欧式发挥。较之于仿制中的欧式发挥,区别在于这里的发挥程度加大,没有了临摹的框架约束,因而更具有文化衍生力和创造力。当然,问题的关键决不是单纯的高程度发挥,而是与自身审美文化的勾连程度。无论就学理还是事实而言,并非所有高程度发挥都会带来创造力的提升,唯有与自身文化紧密勾连的发挥才会有如此效力。

五、18世纪欧洲中国风壁饰的美术学意义

由于17—18世纪的中国风到了19世纪迅速消失,或许再加上中国风主要在工艺美术领域出现而且没有催生出大家,西方史学界大多将之视为对异国情调的单纯好奇而简单处之,少有对其意义深入挖掘,尤其美术学意义。这里首先要看到的是,中国风的兴起与17世纪中下叶开始厌倦希腊—文艺复兴传统中的理智与凝重有关。18世纪末,古典主义传统又卷土重来,中国风的消失直接与此有关。也就是说,中国艺术对当时欧洲的意义在于其较之于希腊—文艺复兴传统的异体性,正如德国学者瓦本斯密特(Friederike Wappenschmidt)所说:“16世纪以降,中国绘画引起欧洲关注主要是因为其完全不同的审美原则及观照方式。这种方式作为一种可以与欧式审美并驾齐驱的独立艺术样式,直到20世纪才在欧洲获得认可。”[1]1620世纪是希腊—文艺复兴传统被彻底取代的时代,之前不是。所以当古典主义卷土重来时,中国风失落市场就理所当然。当19世纪中下叶,来势更加凶猛的新一轮革新希腊—文艺复兴传统的潮流出现时,中国艺术与日本艺术一起又引起了重视。因此,中国风的意义首先在史学层面推动了欧洲艺术的发展。

從更加深入的具体层面看,这场中西艺术跨文化交汇彰显出了两种完全不同艺术间的交互反应机制,这个机制有其外在于艺术的方面,也有其内在于艺术的方面。当西方艺术家最初以想象方式去表现中国场景时,出现了观念引领审美愉悦的情形。在这一类中国风作品里,中华艺术专属的感性形式并没有出现,出现的只是一些欧洲人想象出的代表中国的要素和图像。面对此类作品的审美愉悦很大程度不是直接来自感性形式本身,因为就这些感性形式的审美属性而言依然是欧式的,而是来自观念的渗入,是那种对中国社会的景仰激起了审美愉悦。当时欧洲基于传教士报道出现的对中国社会的景仰,主导着此类作品审美效果的出现。用康德依存美的话语来说,此时的审美愉悦不是来自直接的感性对象,而是依存于非感性的观念。所以,这是一种外在于艺术的方式。这里,艺术史事实又一次表明,观念性因素可以主导作品审美效果的出现,尤其面对来自异体文化的艺术。当陌生的感性语汇无法直接引发审美愉悦时,观念性因素的渗入就起了主导性作用。

当欧洲中国风艺术家开始去直接临摹,哪怕发挥或挪用时,中国风现象开始进入内在于艺术的层面,由此折射出两种感性文化在美术语汇层面的交接与衍生机制。这里,首要是形式化理喻。跨文化艺术交会中,对异体文化的陌生会迫使理解愈加专注于感性形式,而且即便在这相对单一的感性层面,理解也都是与前见相关,都是基于现有审美趣味出发的。所以,当时欧洲在对中华艺术样式的接受中,欧式变异不仅在所难免,而且合情合理。这里,问题的关键不是有没有变异,而是出现了怎样的变异,尤其是,怎样的变异使艺术样式的跨文化衍生获得了新生,哪些没有。

如上由仿制中的发挥到发挥中的形式感拓展,装饰化逆转与跨文化挪用,就具体展现了欧式发挥不同程度与样式的变异。这些变异中的一个共同点就是基于自身艺术品味,不管变异以怎样的程度和方式出现,都是自身艺术品味介入的结果。但是,这绝不意味着只要介入就是好事,其间还是有高低优劣之分。试看18世纪出现在法国的一幅墙纸印画(图14),画中均系中国人,五官特征被刻意画出,头戴帽子与中国亭台造型勾连,而裤子款式纹样系洛可可风格,后面的树有些简约和格调化,长出硕大无比的花朵,左边的建筑纹饰呈巴洛克式的几何化。虽然重笔勾勒人物,巴洛克与洛可可要素都是当时欧洲时尚,但是,如此简单的杂糅,再加上对中国要素的任意嫁接,整个画面无论是对中国受众还是欧洲受众,都会显得怪异,不伦不类。较之于如上所示那些发挥,这样的任意杂糅应该在中西两方面都无法植入到各自的审美理想中,对西方而言,充其量能满足某种对新奇事物的好奇,但这不是审美享受。因此,跨文化艺术接受中的本土化迁移必须以特定审美理想为准。如上无论是弱一点的仿制中的发挥,还是强一点发挥中的形式感拓展、装饰化逆转与跨文化挪用,都挂靠上了特定的审美理想,而不是简单杂糅中西艺术的不同要素。这里值得再提的是发挥中的装饰化逆转,因为形式化拓展到了装饰性程度,单一审美性或艺术性要素就凸显出来。正如沃林格所说:“一个民族的艺术意志在装饰艺术中得到了最纯真的表现。”[2]“装饰艺术必然构成了所有对艺术进行美学研究的出发点和基础。”[2]当欧洲人将中华艺术样式发挥成了一种单纯的装饰性存在,这种样式的审美属性就得到了较纯净的显现。由这样式不仅能较纯粹地窥见当时欧洲的审美趣味,也能较清晰地折射出中华艺术形式的单纯审美性所在。

最后值得一提的是,18世纪欧洲中国风壁饰的美术学意义还体现在拓宽了认知中华艺术形式本身的疆域,那就是其在邂逅西方艺术时出现的衍生可能和空间,这是置身中华语境无从认知的。总而言之,这是一种形式化衍生,而且大多是由虚向实,由特定内涵勾连向单纯形式审美的衍生,由此或许能窥见中华艺术样式向前发展的一种可能,尤其是中华艺术样式的现代性发展。西方已经基于自身需求展现了邂逅中国艺术出现的衍生,我们也应如此基于自身需求到中西艺术交汇中寻取新的发展。

参考文献:

[1] Friederike Wappenschmidt.Chinesische Tapeten fuer Europa—vom Rollbild zur Bildtapete[M].Berlin 1989, Deutscher Verlag fuer Kunstwissenschaft.

[2] 沃林格.抽象与移情[M].王才勇,译.北京,金城出版社,2019:70.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)

Chinoiserie in European Wall Ornaments in 18th Century

WANG Caiyong

(Center for Literary Theory and Aesthetics, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract:Chinoiserie in wall ornaments is the embodiment that Chinese fashion reached its climax in European arts in the 18th century. During that period, there were not only the imaginative construction of Chinese scenes, but also the direct imitation and free play of Chinese arts, and thus emerged European creations in their imitations, of which, there were the expansion in forms, reversal in decorations and cross-cultural metonyms. As far as European artistic creation is concerned, this historical fact has promoted the development of European artistic aesthetics. As far as academic cognition is concerned, it provides historical materials empirically for analyzing the characteristics of Chinese and Western arts, especially the derivations that may have generated when these two arts intersected, that is, the inevitable formal metaphors and the developments in decorations when West art met Chinese art. This development as a mirror image of the Other not only reflects the artistic demands of European art itself, but also implies the possible variations of Chinese art when it meets Western art.

Key words:Chinoiserie; European interior wall decoration; the intersection of Chinese and Western arts; the tradition from ancient Greece to Renaissance; Chinese art