重庆地区193例化妆品变应性接触性皮炎患者斑贴试验结果分析

2021-01-09王莎邓抒琴喻云顾玉枝

王莎, 邓抒琴, 喻云, 顾玉枝

(重庆市中医院皮肤科,重庆 400011)

随着社会经济的发展以及人民生活水平的不断提高,化妆品的使用日益广泛,尤其在女性中更为普遍。因此,化妆品变应性接触性皮炎(cosmetic allergic contact dermatitis, CACD)的发病率也逐年上升。斑贴试验是诊断Ⅳ型变态反应性疾病的标准方法,其将变应原直接与机体接触,观察变应性接触性皮炎的激发情况能否再次出现[1]。既往采用标准斑贴试验变应原试剂盒筛查了所有接触性皮炎的变应原,而与化妆品有关的变应原只占一部分,还有相当一部分化妆品里含有的成分不在其内。本文对193例因化妆品引起的接触性皮炎患者采用化妆品成分斑贴试验检测,分析其结果,寻找主要的致敏物质,指导患者合理选择和使用化妆品,以减少皮炎的发生。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018—2020年于我院皮肤科就诊的CACD患者193例。所有患者均来自重庆地区,其中男28例,女165例,年龄10 ~ 62岁,男平均(41.27±10.24)岁,女平均(36.15±12.32)岁。入选标准:①符合《化妆品接触性皮炎诊断标准及处理原则》(GB17149.2-1997)诊断标准[2];② 2周内未系统使用糖皮质激素类和免疫抑制剂类药物,1周内未使用抗组胺类药物且测试部位未外用糖皮质激素者。排除标准:①痤疮、单纯疱疹、系统性红斑狼疮和日光引起的面部炎症性疾病患者;②试验部位皮肤有毛囊炎、溃疡、糜烂、瘢痕、色素等影响结果观察的皮损;③皮炎处于急性发作期;④孕妇、哺乳期妇女。

1.2 斑贴试验方法

选用北京百亿怡达科技开发有限公司提供的化妆品成分斑贴试剂盒,并按说明书进行操作。选择患者背部清晰、无皮疹的皮肤,待皮肤干爽无汗时将斑试器贴于脊柱两侧、距肩胛骨1~2 cm处,然后用手掌轻压斑试器,排除多余空气,使斑试器与皮肤紧密贴合,再用透气低致敏胶带固定斑试器以防脱落。患者试验期间禁止洗澡、饮酒,避免搔抓和剧烈运动。于试验48 h后将斑试器轻轻撕下,用记号笔标记变应原顺序,静坐30 min后观察并记录第一次试验结果,试验后96 h进行第二次判读,综合两次结果得出最终结果。结果依据国际慢性病研究中心(international chronic disease reseach center,ICDRC)推荐的标准[3]进行判读:阴性(-),皮肤正常无改变;可疑阳性(±),仅有轻度红斑;弱阳性(+),皮肤表现为红斑、浸润,可有少量丘疹;强阳性(++),皮肤表现为红斑、丘疹、浸润、水疱;极强阳性(+++),皮肤表现为红斑、浸润明显、出现水疱和大疱。弱阳性、强阳性、极强阳性例数之和为总阳性例数。

1.3 统计学分析

采用SPSS 19.0统计软件进行分析。组间阳性率的比较采用2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 斑贴试验阳性率分析

193例患者中:斑贴试验阳性134例,总阳性率为69.43%;合并2种及2种以上过敏原的阳性率为50.26%;前5位阳性率分别为硫柳汞(31.61%)、十二烷基硫酸钠(18.13%)、尼泊金酯(10.36%)、三乙醇胺(8.81%)和乙二胺(7.77%),其中以弱阳性居多,少数患者出现强阳性反应,接触硫柳汞强阳性反应9例,香草醛强阳性反应2例,详见表1。

2.2 不同性别斑贴试验结果比较

165例女性患者中,斑贴试验阳性121例,阳性率达73.33%,前5位变应原分别是硫柳汞、十二烷基硫酸钠、尼泊金酯、三乙醇胺和薄荷油。28例男性患者中,13例斑贴试验阳性,阳性率达46.43%,前5位变应原分别是硫柳汞、乙二胺、十二烷基硫酸钠、三乙醇胺和尼泊金酯。男女患者斑贴试验阳性率差异有统计学意义(2=9.67,P<0.05),详见表 2。

2.3 不同年龄组试验结果比较

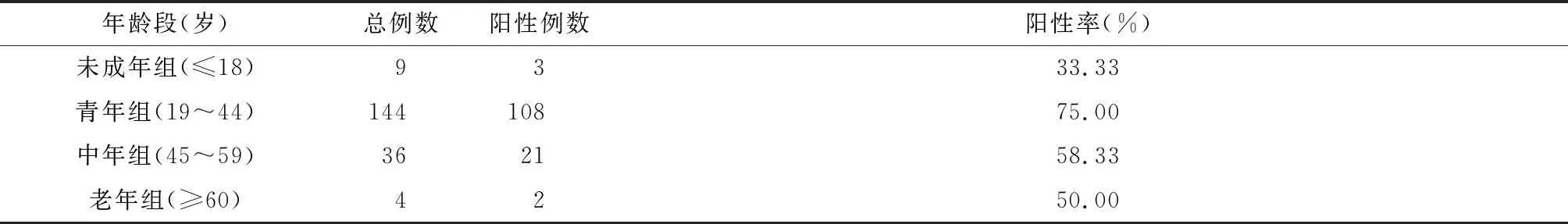

将所有患者按照不同年龄段分为 4 组,其中未成年组(≤18 岁)阳性率为33.33%,青年组(19~44 岁)阳性率为75.00%,中年组(45~59 岁)阳性率为58.33%,老年组(≥60 岁)阳性率为 50.00%,青年组斑贴试验阳性率明显高于其他年龄组,差异有统计学意义(2=36.79,P< 0.05),详见表 3。

表1 134例化妆品成分斑贴试验阳性结果分布Tab.1 Distribution of positive results in patch test of cosmetic ingredients in 134 cases

表3 不同年龄段斑贴试验阳性结果分布 例Tab.3 Distribution of positive results of patch test in different age groups Case

3 讨论

随着化妆品的普遍使用,CACD发病率日趋上升,CACD引起的反应往往较刺激性反应更重,加大了临床治疗的难度。斑贴试验为研究接触性皮炎的可靠实验手段[4],在CACD的诊断中, 不仅能证实临床怀疑的过敏,还有可能发现临床忽略的过敏, 并且能将过敏物质具体到某一特定的成分, 从而帮助临床寻找具体的变应原[5]。本文对重庆地区193例CACD患者进行化妆品成分斑贴试验检测发现,总阳性率为69.43%,略低于王广进等[6]的90.7%、丁长玲等[7]的 73.4%及王星星等[8]的71.66%,分析原因可能为:①不同的地区及不同厂家的斑贴试剂盒有所差异;②上述研究多选用化妆品原物进行斑贴试验,而本试验未进行化妆品原物斑贴试验,这也是本研究的局限,提示临床工作中不能忽视要求患者提供可疑变应原。

本研究提示引起重庆地区CACD患者的变应原以硫柳汞、十二烷基硫酸钠、尼泊金酯、三乙醇胺和乙二胺5种居多。据文献报道,郑州地区CACD阳性率居前5位的分别是氯化钴、硫柳汞、卡巴混合物、重铬酸钾、肉桂醇[9];兰州地区的前5位阳性率分别为氯化镍、硫酸镍、对苯二胺、氯化钴、重铬酸钾[8]。可见不同地区引起CACD的化妆品变应原成分有所差异。硫柳汞为本地区化妆品成分中过敏率最高的变应原,占31.61%。硫柳汞是一种含汞有机化合物,长期以来一直被广泛用作生物制品及药物制剂,包括许多疫苗的防腐剂,如隐形眼镜、滴眼液及一些化妆品中[10],可能引起接触性皮炎和变应性结膜炎。既往动物研究也表明硫柳汞具有较高的致敏性[11]。对于硫柳汞阳性的患者,可嘱其避免使用含有该成分的化妆品,或换成含低致敏性防腐剂的护肤品。

十二烷基硫酸钠是一种阴离子表面活性剂,常被用于护肤品、清洁用品、乳化剂、发泡剂(牙膏)等产品中。不同地区变应原种类及顺序不同,牛蔚露等[9]报道的609例过敏性皮肤病患者中,十二烷基硫酸钠是引起皮炎的第三位致敏物质,占17.02%;郑伟红等[12]报道的80例面部皮炎患者中有7例出现十二烷基硫酸钠阳性。本研究中该成分为本地区引起CACD的第二致敏因素,占18.13%,略高于国内其他报道,其原因可能是因为本研究的对象基本是女性,而女性是使用护肤品的主要群体,故导致阳性率偏高。

防腐剂、表面活性剂、调香剂被广泛用于化妆品原料中,如尼泊金酯、三乙醇胺、乙二胺、薄荷油、香草醛广泛存在于膏霜中。本研究中尼泊金酯的阳性率占10.36%,三乙醇胺占8.81%,乙二胺占7.77%。提示化妆品厂商在生产化妆品时,应尽量减少或规避添加这些成分,同时应尽可能将化妆品成分标注清楚,以便于消费者在购买化妆品时了解具体成分,减少皮肤病的发生。

本研究中CACD患者绝大部分为女性,其斑贴试验阳性率明显高于男性,说明本地区因使用化妆品不当引起面部接触性皮炎的主要是女性,而男性很少因上述原因就诊。此外,CACD患者以青年为主,占75.00%,可能与该年龄段患者对美的要求较高,更注重外表,使用化妆品频繁、种类较多、品牌较杂有关。

本研究中出现两种及以上变应原阳性率为 50.26%,由于对某种化妆品成分过敏后, 对含有相似成分的其他化妆品也可能发生CACD,提示消费者在购买化妆品时,不仅要注意规避某一种特定的成分,还应考虑某一类成分致敏的可能,这样才能更加安全地使用化妆品。

CACD是多种因素导致的结果,既与化妆品质量及其添加的有毒成分相关,又与消费者使用不当和过敏性体质相关[13]。化妆品成分斑贴试验可帮助临床医师找出导致CACD的具体变应原,是一种有效的辅助诊断方法。在实际生活中化妆品的成分越来越复杂多样,本研究包含的化妆品成分共20种,检测的变应原数量有限,故在本试验中阴性结果的患者有可能是检测未覆盖其致敏成分。

综上所述,本文对重庆地区CACD患者易引起面部过敏的变应原进行归纳分析,对患者现实生活中合理选择日常洗护用品及化妆品作出指导,让患者尽可能避免接触致敏物质,减少发病。