《二月里来》应大生产运动而生

2021-01-04孟红戴金

孟红 戴金

在抗日战争相持阶段的艰难岁月里,各抗日根据地军民积极响应毛泽东“自己动手、丰衣足食”的号召,轰轰烈烈开展了大生产运动。其间,气势磅礴的《生产运动大合唱》横空出世,成为中国音乐史上不朽的经典。其中有一首歌曲《二月里来》,形象生动地唱出了红红火火大生产运动高潮的场面,深受广大人民喜爱,久唱不衰。

触景生情 珠联璧合

1938年冬的一天,冼星海碰到同在鲁迅艺术学院任教的诗人、剧作家塞克并向他求词,冼星海说:“塞克,你来写个厉害的!写点新的、带劲的歌词!”塞克开始琢磨并陷入深深的思考。可是写什么才是厉害的、新的、带劲的呢?冲啊、杀呀,已经不少了,有点儿陈旧,于是他琢磨找一个新的题材,在艺术上作出新的尝试。

有一天,塞克在延河边散步。参加大生产运动归来的延安各界青年三五成群,说说笑笑,从他身边经过……这一根据地的繁忙景象对塞克触动很大,塞克突然眼前一亮,茅塞顿开:中国的希望,不就在这些朝气蓬勃、积极向上的延安青年身上吗?延安及各抗日根据地开展的大生产运动,对抗日战争产生了很大的影响,将来在历史上也会记上一页。这不就是冼星海所指的“厉害”的吗?不正是新鲜、催人奋进、带劲的歌曲创作题材吗?这个题材完全可以搞一个大型的、新颖的、有气魄的作品呀,可以称得上是前所未有的啊。真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”。他这时才顿悟到:去年年底毛泽东饭桌间聊天时提示过他,当时觉得颇有道理,但因缺乏对大生产运动的亲眼观察和亲历感受,便一时触碰刺激不到他的创作神经。

塞克随即产生了强烈的创作欲望,并在延河边上借景生情地构思起来。经过反復思索,塞克觉得腹稿基本上成熟了。一天早饭后,塞克将自己关在屋里,激情满怀地进入写作状态。整整一天的时间,到掌灯时分,一组以生产与抗战为主题的多场《生产运动大合唱》脚本一气呵成!

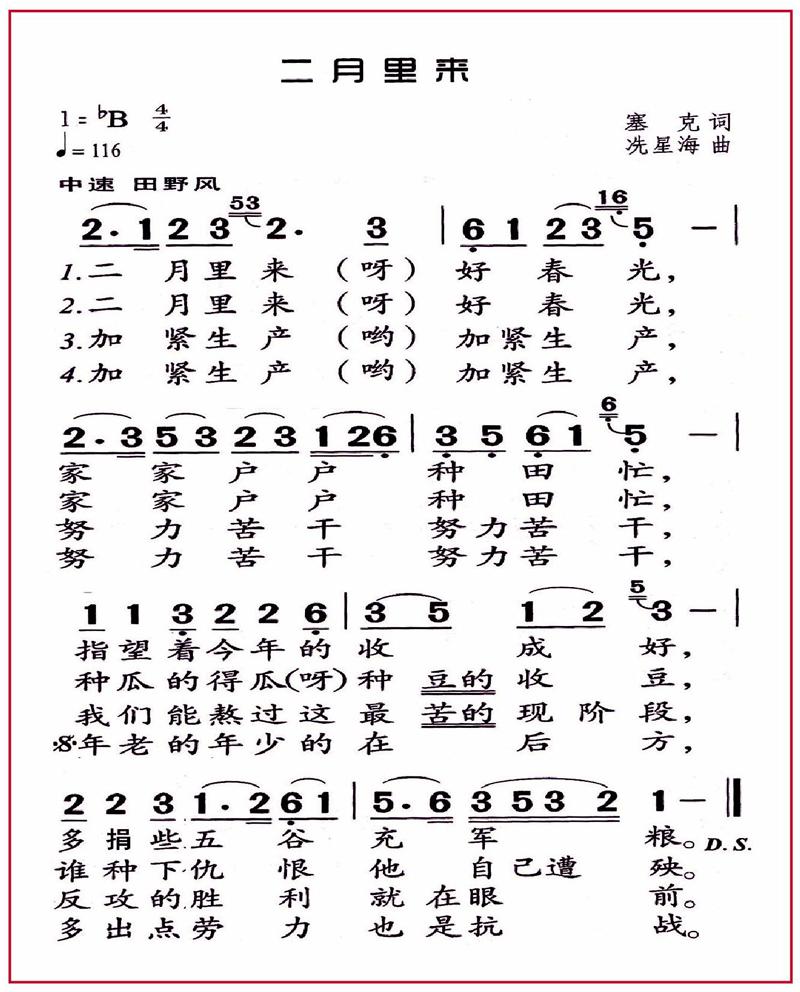

冼星海拿到脚本后,喜出望外,非常欣赏这部大合唱的歌词,便于1939年3月1日立即动笔,集中时间、精力投入到封闭式的创作状态中。白天,冼星海闭门谢客;晚饭后,就和塞克一起到东山或在窑洞前一边散步,一边探讨作品。他们谈到了其中的一首歌《二月里来》:“二月里来呀好春光,家家户户种田忙,指望着今年的收成好,多捐些五谷充军粮……”他们一致认为,这应该是一支优美的抒情歌曲,应该有田野风味和民族色彩。按照这个设想,冼星海的曲子中吸收了中国民歌的元素。

更何况,当时正值延安物资匮乏的困难时期,冼星海也会拿起锄头同大家一起去田里开荒种田。在他身边四周,到处所见所闻的都是那火热的大生产运动场面和故事。因为有这样的鲜活经历,冼星海对歌词就自然而然有了深刻的理解,所以仅用不到一个星期的时间,就完成全部谱曲任务。就这样,他与诗人塞克一拍即合,携手创作出著名的《生产运动大合唱》。这一鸿篇巨制的问世,标志着冼星海的艺术创作达到又一崭新的境界,是他一生音乐才华和成果的新突破。《生产运动大合唱》开创了中国歌曲使用“大合唱”的先例,是一部有人物、有布景、有简单情节的大型歌舞活报剧,整个作品的音乐主要是建立在民歌及民间歌舞的音调基础上,同时加入一些对农村情景的造型性描绘。

值得一提的是其中一首后来半个多世纪传唱颇广泛的《二月里来》。《二月里来》描写新春伊始延安乡村“家家户户种田忙”的繁荣场面,当时的延安由于外来人口激增,加上国民党的封锁,物资供应极端困难,尽管歌词第三段“我们能熬过这最苦的现阶段”一句交代歌唱者其实处在最苦的物资匮乏阶段,可是歌唱者仍充满着对生活的热爱和对未来的憧憬。

歌声飞扬 鼓舞人心

1939年3月21日,由冼星海亲自指挥,延安鲁迅艺术学院师生在陕北公学大礼堂首演《生产运动大合唱》,并获得成功。接着又陆续上演几场,奠定其抗战音乐经典的地位。此后,这个大合唱响遍全国。其中的《二月里来》和《酸枣刺》两个段落,常被作为独唱和童声合唱曲目广泛演唱,流传至今。

尤其是《二月里来》,面世后备受广大群众喜爱与欢迎,颇有知名度。它是《生产大合唱》第二场“播种与抗战”里面的一首歌曲,描述边区人民为支援前线抗日而努力生产时的豪迈心情。

二月里来呀好春光,

家家户户种田忙,

指望着今年的收成好,

多捐些五谷充军粮。

二月里来呀好春光,

家家户户种田忙,

种瓜的得瓜呀种豆的收豆,

谁种下仇恨他自己遭殃。

加紧生产哟加紧生产,

努力苦干努力苦干,

我们能熬过这最苦的现阶段,

反攻的胜利就在眼前。

加紧生产哟加紧生产,

努力苦干努力苦干,

年老的年少的在后方,

多出点劳力也是抗战。

塞克虽是接受过西洋音乐教育的艺术家,却极看重中华民族特色文化,所以这首歌曲的歌词写得质朴顺口,前两段以“二月里来”开头,沿用传统江南民歌中用时令作序引的“某月里来”的表达方式,本身具有民歌风。原词一共六段(后来传唱的只有四段),每段四句。曲调抒情婉转、旋律优美,入耳难忘。这显示出曾留学法国巴黎音乐学院高级作曲班的冼星海谱曲的特点:一是不迷信西洋的七声音阶和大、小调式是世界音乐的唯一,他认为基本的民族五声音阶是中国特色,所以他创作这首著名抒情歌曲及后来的军歌、战歌时,都无一例外地使用民族的音阶、调式;二是彰显旋律,讲求歌性,中华民族音乐的特点和优点是以旋律动人,冼星海发扬光大了这一优秀传统。

冼星海后来在《创作札记》中描述这首歌:“是在风和日暖的播种场面中,以非常恬静、安适的情绪唱出的;在延安首次演出时,这首江南风味很浓重的曲子就极受观众的欢迎。”的确,它的旋律舒展流畅,线条柔婉,感情细腻,具有清新的江南民歌风格;装饰音的运用,更增添了曲调秀美的抒情色彩。唱得亲切流畅、沁人心脾,使人仿佛可以闻到解放区新鲜的空气和泥土的芳香。

全曲是典型的起承转合四句体乐段结构,虽然结构短小简单,但是每个乐句节奏安排均不相同。前两句以共同的落音(徵音),构成起承呼应关系;第三句以两个连续模进的切分节奏、上行的旋律,以及不同的落音(角音),起着鲜明的转折作用;最后一句以再现的商音和转句的切分节奏,以及到达宫音等,起折合的作用,使全曲完满地结束。冼星海的音乐既有壮美的一面,像《在太行山上》《怒吼吧黄河》,也有优美的一面,《二月里来》即体现了这一面。

从《二月里来》这一类的歌曲中,我们看到了歌唱者的主体已经不再是知识分子和文人,而是劳动着的农民,歌唱内容则直接是农民劳动的日常生活,这是左翼音乐中一个了不起的转向。我们仿佛看到了延安农民既辛苦劳动,又愉快歌唱的精神状态。在音乐形式上,歌词沿用的是传统江南民歌中用时令作序引的“某月里来”的结构。这种结构在江苏民歌《孟姜女》和《四季歌》中最早出现,从构思和靈感来看,也许冼星海还受到1930年代秧歌调《劳工歌》启发,不过后者歌颂的是产业工人。到延安时期,作为时间和节令的引子和劳动结合起来,祛除了早期民歌中用节令引出“思夫”“相思”等个人抒情和市民趣味,从中真正体现劳动和时令密切相关的乡村人的时间观和劳动观。

《二月里来》采用传统中国的五声音阶,曲调带有江南民歌特色,可以看出延安这一时期音乐的杂糅风格,也可以看出延安时期的革命歌曲已经超越了纯粹的地方性,这和延安大量的移民文化有关,更和延安文艺界对民族性的理解有关。不管东方西方,不管土的洋的,都可以化为自己的东西。作为《生产运动大合唱》的一部分,《二月里来》将民族曲调与西方的大型声乐体裁相结合,而“合唱”形式又能恰当地表现新的集体劳动场景,因此这是形式改造的成功范例。也许在这个意义上,我们可以说《二月里来》这一类革命时期的歌曲在延安开创了“中国作风”和“中国气派”。

广受喜爱 久唱不衰

抗战时期,延安物质生活虽十分清苦,可是精神生活却非常丰富。众所周知,中共领导人之一的叶剑英在军中爱唱歌。1941年2月,已阔别延安5年而刚刚踏上延安这块土地的他,受命任中央军委参谋长兼第十八集团军参谋长。从这一年开始,敌后抗战进入最艰苦、最困难的时期。在紧张繁忙的工作中,他不忘重视机关文化生活。到王家坪后,他亲自拉二胡、弹扬琴,还亲手制作乐器。他还教大家识谱、弹琴、唱歌,在他带动下,部队成立了乐队、演出队,经常组织演出。他还亲自指挥唱《二月里来》《黄水谣》《救亡曲》《延安颂》等歌曲,每次演出他都受大家高度称赞。

虽然《生产运动大合唱》创作时间很短,但里面蕴含冼星海一直以来的重要艺术追求,成为“大众化、民族化、艺术化”的中国新音乐。特别是其中的著名歌曲《二月里来》因其“浓重风味”的江南旋律,极受“鲁艺”师生欢迎,还没正式排演,这首小调就已经在延安传唱开来,在当时流传较广,真正实现了冼星海早年倡导音乐大众化的“普遍音乐”理念。冼星海认为它代表了新音乐运动的一种方向。如今,这首歌曲是中央音乐学院学生视听曲目之一,也是音乐史课堂上都会讲到的作品。

自诞生半个多世纪以来,《二月里来》甚至传唱海内外,在许多重大活动中屡被选为演唱曲目之一,演唱率极高。这首经典红歌先后有王昆、李谷一、李光曦、张也、王宏伟、梦之旅合唱组合等演唱过。《二月里来》还被改编为钢琴曲。

责任编辑 / 马永义