某煤矿隐蔽致灾因素分析

2021-01-04王联旭刘昱鑫

刘 聪,王联旭,刘昱鑫,沈 员

(1.昆明冶金高等专科学校 a.冶金与矿业学院;b.学生处,云南 昆明 650033;2.贵州省盘南煤炭开发有限责任公司,贵州 六盘水 553505;3.贵州图南矿业(集团) 有限公司兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿,贵州 兴仁 652300)

0 引 言

某煤矿企业对自身的隐蔽致灾因素认识不清,防范措施针对性不强,其隐蔽致灾因素已对安全生产构成严重威胁。而开展隐蔽致灾因素普查是体现预防为主、源头治理的治本之策,是有效防范煤矿重特大灾害事故的重要举措。为进一步提升煤矿整体安全保障能力,严把安全准入关,有效防范和遏制重特大事故的发生,合理安全开发利用矿产资源,通过对矿山及周边地区各类井上、井下资料的搜集,并按相关的规范要求选择性地开展可行性工作:查明煤矿井田范围内及开采过程中可能诱发灾害的地质构造、不良地质体及其在采动应力作用下形成的灾变因素以及矿井水文地质条件、煤层瓦斯等基本参数,特别是采空区、岩溶水、含水层、导水断层的积(充)水情况、煤层瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯放散初速度等隐蔽致灾因素,并提出防治隐蔽致灾因素的措施及建议,做到隐蔽致灾因素清晰明确,防范措施全面有效,进而为煤矿安全生产提供基础资料,建立隐蔽致灾因素普查治理长效机制,强化煤矿安全基础和安全保障能力建设。

1 矿井概况

矿区地处滇东高原北部,地势总体呈东高西低,中部高而南、北两侧逐渐降低,最高点海拔标高 1 960.5 m ,最低点海拔标高 1 649.5 m,地貌类型属剥蚀、侵蚀切割低中山类型。矿区东部、南部地形相对平缓,地形坡度在4~19°之间;矿区北部、西部相对较陡,地形坡度在32~48°之间,局部地段接近90°。区内气候属南温带高原山地季风气候。年最大降雨量为 1 322.6 mm,年最少降雨量为 643.9 mm,年平均降雨量为 918.5 mm。

首采区内地质构造简单,未见规模较大的断裂构造;煤层属近水平、薄—中厚、较稳定煤层。矿井水主要来自采空区,少部分来自于砂岩、粉砂岩的裂隙中,呈滴状、淋水状。矿井正常涌水量为 240 m3/d(10 m3/h),最大涌水量为 320 m3/d(10.3 m3/h),水文地质类型属以弱裂隙含水层充水为主的中等类型。

矿区工程地质岩组类型较多,煤系地层属层状结构软硬相间碎屑岩夹碳酸盐岩类工程地质岩组,存在软弱结构面,矿床围岩岩体质量总体为差,矿床围岩稳固性差。主采煤层顶、底板岩体质量差,稳固性差,底板泥岩遇水易软化膨胀,岩层风化和构造节理、裂隙较为发育,各岩组均发育有一定的II、III、IV级结构面,风化带深度大,岩层破碎,地面现状地质灾害和不良地质现象不发育。工程地质类型属以层状岩类软弱至半坚硬岩组为主的中等类型。

矿井采用盘区开拓方式,划分1个水平,布置主斜井、副平硐、回风平硐共3条井筒,采用分列式通风方式。矿井2层可采煤层C5、C6划分为1个煤组联合开采。煤矿属低瓦斯矿井;煤的自燃倾向性等级为不易自燃;无煤尘爆炸危险性;地温正常。可采煤层倾角为8~10°,开采技术条件较好,采用倾斜长壁采煤方法,采用综采采煤工艺。

矿井范围内未见滑坡、崩塌、泥石流、古河床冲刷带、古隆起、天窗、陷落柱等不良地质体、封闭不良钻孔。矿区的灾害类型以瓦斯、顶板、水灾、火灾、动力致灾、采空区灾害为主。

2 水害致灾因素分析

2.1 采空区分析

图1 某煤矿物探测线及测点布置

通过现场调查、勘查,结合矿井相关技术资料分析,矿区可采煤层埋藏浅,开采深厚比较小,随着开采的延伸,形成的采空区会产生大面积的地表沉陷,导致上方山体的失稳破坏,从而引发山体开裂、滑坡、地裂缝及地面塌陷。雨季降水量增大,溪沟及支流的流量突增,沟床多数位于矿床直接和间接充水含水层内,加之可采煤层埋藏浅,可能对矿井开采充水影响较大。

该煤矿建矿至今主要开采C5煤层,采空区面积约为 296 712 m2,采空区平均采空高度 2.7 m,最大采空高度 3.2 m,一般介于2.6~3.0 m 之间。

利用CUGTEM-8瞬变电磁法进行物探工作,探测埋深 0~300 m 深度范围内老采空区、含水带位置、岩溶发育范围及其分布规律,结合地质、钻探、化探等资料,对煤矿隐蔽性灾害做相应的预测。如图1所示,物探测线20条,点距为 50 m,线距为 100 m,测线方位角为275°,测点640个。

本次瞬变电磁工作,共测制视电阻率断面图20张,由于篇幅所限,本文只选取出有代表性的图片进行分析。

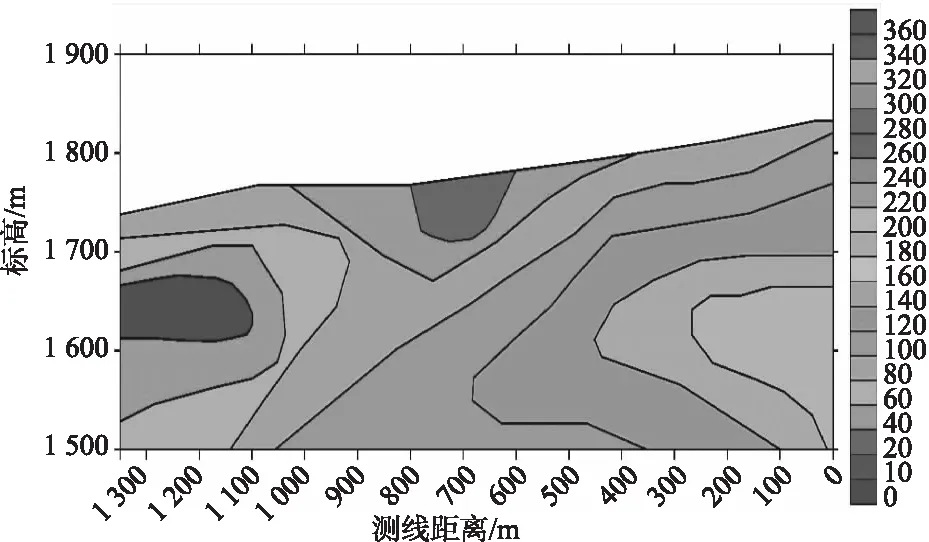

图2 1号测线视电阻率断面

由图2可见,1号测线 600~800 m、标高+1 710 m~+1 740 m,1 100 m~1 350 m、标高+1 610 m~+1 665 m 范围内视电阻率普遍较低,该区域下部存在一定面积的含水区,推测深部为断裂水导致。

图3 6号测线视电阻率断面图

由图3可见,6号测线 1 390~1 500 m 、标高+1 650 m~+1 710 m,2 110~2 250 m、标高+1 550 m~+1 590 m 范围内视电阻率普遍较低,该区域下部存在一定面积的含水区,推测为采空区水及岩石裂隙水导致。

图4 7号测线视电阻率断面图

由图4可见,7号测线 1 470~1 600 m、标高+1 670 m~+1 690 m,2 250~2 390 m、标高+1 555 m~+1 590 m 范围内视电阻率普遍较低,该区域下部存在一定面积的含水区,推测为采空区水及岩石裂隙水导致。

根据物探结果,20条测线电阻异常,大部分处于低标高处(+1 560 m~1 740 m 水平之间),初步推断20条测线的低标高处的低阻异常可能是由于矿区内含水层、断层裂隙水和采空区导致。

该矿区内存在:中度水患预测区3个,轻度水患预测区6个,无严重水患预测区。中度水患区面积约 0.056 6 km2,轻度水患预测区面积为 0.108 1 km2。在这些异常区域进行采掘作业时,要切实做好井下水文工作,先探后采,做好预警工作,防范于未然。

2.2 废弃老窑(井筒)及封闭不良钻孔分析

该煤矿矿区范围内共有老窑点6个,合计采空区面积为 5 200 m2,老窑积水估算为 4 663 m3。老窑坑口均分布在矿区范围内,会对后期开拓开采有影响。因此,在老窑附近范围内进行采掘作业时必须加强煤层探水作业,同时必须坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则,编制切合实际的探放水方案并严格执行,防止发生突水事故。根据现场调查,在矿区内施工的钻孔已经全部封闭,全孔均用水泥(砂)浆封闭,未出现封孔不良现象。

2.3 裂隙、断层和褶曲分析

区内有2条断层,其中F2断裂为矿区北部直接边界断层,走向NE 70~75°,区内走向长 1 500 m。倾向NW,倾角>60°,最大地层断距 150 m,为压扭性逆断层。与F1断层线平面距离约 320 m,向西与F1断层呈入字型相交复合。断层破碎带宽8~10 m,两侧岩层风化破碎,挤压揉皱明显。F2断裂切过2条冲沟,开采影响下有可能导通地表水对矿坑充水,因此该断层对矿坑充水有一定影响,生产井巷接近断裂带时,应注意预留断裂防水煤柱。矿区内断层富水性很弱,导水性较强。在开采后期因其沟通塌陷裂隙带或局部沟通地表溪沟,对矿床开采充水有一定影响,开采时应予以重视。

2.4 煤矿含水层分析

1)第四系(Q)砾砂土类弱孔隙含水层。厚度为0~20 m,主要由大气降水补给,含季节性孔隙潜水,富水性弱。厚度及分布面积有限,但因其直接覆盖于勘探区煤系地层之上,在开采影响条件下,雨季接受大气降水补给后,含水层水可通过导水裂隙等渗入矿坑,对矿床充水有一定影响。

2)三叠系下统卡以头组砂岩裂隙弱含水层(T1k)。该组地层总厚度为67~98 m,平均为 83 m。地下水主要以裂隙潜水方式赋存,属裂隙弱含水层。该含水层在勘探区内大面积分布出露,地表沟、溪水多切割该组地层,正常情况下对矿床充水影响较小;但由于其处于煤层回采冒落裂隙及开采影响范围带内,在今后的开采影响条件下,大气降水、地表沟溪水均可通过塌陷裂隙等对矿坑充水,并转化为勘探区矿坑最主要的充水含水层。

3)二叠系上统长兴、龙潭组砂泥岩含、隔水层相间的裂隙弱含水层(P2l+c)。其中长兴组地层厚度为42~58 m,平均为 45 m。龙潭组地层厚度为169~188 m,平均为 173 m。该含水层浅部风化和构造节理较为发育,主要接受大气降水补给,向深部岩石逐渐完整,节理裂隙逐渐减少,富水性亦逐渐减弱。沿煤层露头地带特别是矿区东南部及外围老窑分布较多,老窑大多数采用平硐开采,自然排水,但不排除部分老窑暗斜井开采后有老窑积水,开采中应特别引起注意。

2.5 导水裂隙带分析

顶板导水裂隙带属于采矿扰动类导水通道。C5煤层垮落带高度为 8.32 m,导水裂隙带高度为 38.44 m;C6煤层垮落带高度为 8.35 m,导水裂隙带高度为 30.59 m。当开采区域煤层埋深大于导水裂隙带时,其导水裂隙带虽然不能直接与地面沟通,但开采影响范围会发育到二叠系上统龙潭组裂隙弱含水层(P2l),使含水层的水导入到矿井中,从而引发矿井水灾。因此,煤矿生产条件发生变化时,需重新进行矿井水害普查,在掘进、回采前,必须加强水文观测和预测预报工作以及相应的探放水工作,特别是雨季要加强地面巡回检查,制定相应的应对措施,确保消除水患。

2.6 不良地质体分析

根据地面调查和矿井井巷工程揭露情况,矿区内无陷落柱,但探煤钻孔施工时间较长,已无法对其进行质量评价。通过矿井采掘工程揭露原部分施工钻孔位置,钻孔无突水现象,说明封孔质量较好。

3 瓦斯、火灾、动力致灾因素分析

3.1 瓦斯致灾因素分析

该矿井开采C5煤层时,矿井相对瓦斯涌出量为 7.23 m3/t,绝对瓦斯涌出量为 6.77 m3/min,矿井掘进工作面绝对瓦斯涌出量为 0.32 m3/min,矿井采煤工作面绝对瓦斯涌出量为 2.14 m3/min,故本矿井确定为低瓦斯矿井。该煤矿在实际生产过程中未发生过煤与瓦斯突出现象,相邻矿井在生产过程中也均未发生过煤与瓦斯突出现象。该煤矿井田地质构造总体属于简单类型,地质构造仅在局部影响煤层瓦斯赋存,煤层埋深是影响煤层瓦斯赋存的主导因素。因此随着采深的增加,应做好瓦斯的监测监控;加强通风,防止瓦斯聚集;消除明火,防止瓦斯引燃、爆炸;在质地构造附近应提前制定揭煤措施。

3.2 火灾致灾因素分析

该煤矿C5、C6煤层自燃倾向性为Ⅲ类,属不易自燃煤层,煤尘无爆炸危险性,矿井在开采历史中虽未发生火灾情况,但在今后实际生产中,依然应采取有效措施加强防范,杜绝火源和火灾事故。

3.3 动力致灾因素分析

该矿区煤层伪顶多为泥岩,抗风化能力弱,失水开裂破碎,吸水易软化变形,将会在开采后随煤层一起垮落;直接顶以粉砂质泥岩为主,属较软弱岩类,为较不稳定的顶板;老顶以粉砂质泥岩、粉砂岩和少量的细砂岩为主,属较稳定—稳定的顶板。直接底板多为粘土质泥岩、炭质泥岩,少数为细砂岩夹泥岩或粉砂质泥岩、粉砂岩,厚度为0.50~3.80 m,粘土质泥岩吸水易软化变形,产生底鼓。综合评价,C5煤层顶板稳固性较好,C6煤层顶板稳固性较差,C5、C6煤层底板稳固性均差,容易产生底鼓。因此顶板致灾主要为冒落、垮方;加之上文所述,煤层开采后形成的导水裂隙带会导通含水层,进一步软化顶底板围岩,使灾害加剧。

4 隐蔽灾害防治措施

针对以上可能存在灾害的几项因素提出以下相应的防治措施:

1)在矿床开采过程中,应重视对采矿可能形成的地质灾害的防治工作,同时加强对地表变形区监测,发现问题并及时采取措施处理。矿山开采工程规划及地面设施布置,均需要密切关注采空塌陷区的不良影响因素。

2)矿井水文地质条件简单,构造不发育,采空区的积水以裂隙岩溶含水层直接充水为主。针对矿区范围内采空区等受水害威胁的地区,在其附近开展采掘作业前应进行充水条件分析,必须坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则。

3)巷道围岩泥岩岩体质量等级差,岩体完整性属破碎,局部地段会出现冒顶、片帮、底鼓等不良工程地质问题,将对井下设施及巷道支护产生破坏,并威胁井下工人的人身安全,危害性中等,危险性中等。在采矿活动中,应做好井巷支护,加强安全检查和管理,以免产生大的地压灾害,造成人员伤亡及财物损失。

5 结 语

本文以某煤矿为研究对象,通过现场调查、勘查,结合矿井相关技术资料分析,利用物探、钻探、化探等手段,对其采空区、区内废弃老窑(井筒)、封闭不良钻孔、断层、裂隙和褶曲、含水层、不良地质体、瓦斯、火灾、围岩稳固性等进行了全方位的评估,结合矿井的开采技术条件分析,认为瓦斯灾害、水害、火灾、动力致灾、采空区灾害是该矿的主要隐蔽致灾因素。

矿井隐蔽致灾因素是多方面的,而且以威胁大、致灾强、隐蔽性高等特点威胁着矿井安全生产,是井下生产安全管理的重中之重。矿井管理人员应利用前沿科技手段有针对性地勘察,对各种隐蔽致灾因素逐一分析、积极响应,进一步完善预防与应急管理体系。培训作业人员过硬的处理安全隐患能力和发生事故时的自救互救技能,能将灾害风险降至最低。本文提出的相应防范措施,对矿井安全生产具有指导意义,并为相似矿山安全生产提供借鉴。