热轧带钢卷取温度对卷后应力影响研究

2020-12-29闻成才李一心朱剑涛孔宁张立元

闻成才 李一心 朱剑涛 孔宁 张立元

(1:马鞍山钢铁股份有限公司 安徽马鞍山 243003;2:北京科技大学机械工程学院 北京 100083)

1 前言

热轧生产线生产带钢经粗轧、精轧、层流冷却及卷取等工艺环节后成为带钢卷,而后以钢卷的形式在自然环境下从卷取温度冷却至室温。在卷取后自然冷却的过程中,伴随着温度的变化,带钢发生收缩变形,引起钢卷层与层之间相互作用的改变,带钢内部的应力场也将发生变化。带钢的降温幅值与其卷取温度直接相关,卷取温度的波动会引起带钢卷后内部应力场和层间相互作用力的波动。卷取温度波动量过大,会引起钢卷产生层间缝隙甚至是层间错动,使得钢卷发生松卷、错层等不良现象。

卷取温度变化可使热轧带钢再结晶晶粒直径、析出物的量和形态发生变化,从而使其力学性能发生变化。文献[1]介绍了带材卷径计算中最常用的速度计算法和圈数计算法,分析了热轧卷取特点,比较分析了两种方法的优缺点。陈建强[2]针对人工检测热轧钢带表面缺陷错漏率高的现状,提出基于深度学习的热轧钢带表面缺陷检测方法。孙铁军[3]、贾春玉[4]和谢海波[5]等人提出了一种将遗传算法与神经网络结合起来,能够提高卷取温度预报精度的系统。李兴田[6]和李广林[7]对实际生产中影响热轧带钢宽度精度因素进行了分析,根据实践经验和分析,给出了提高热轧带钢宽度控制精度进而提高成材率的解决方案。为探索提升热轧带钢卷型的提升策略,高秀郁[8]和轩康乐[9]和左远鸿[10]从加强卷取设备的管理与维护、加强对侧导板的控制以及有效控制卷取张力等方面论述了具体的解决对策。卞皓[11]发现马氏体相变产生的内应力超过了带钢的抗拉强度是导致65Mn带钢表面开裂的主要原因。于千[12]和郭德福[13]结合现场实际温控数据,分别考察不同终轧温度、卷取温度、冷却温度模式下对带钢力学性能的影响,证明了终轧温度升高带钢的屈服强度降低。此外,带钢厚度对带钢卷后应力也有较为明显的影响[14-18]。熊文涛[14],张清东[16]和李广林[17]等人研究了热轧、冷轧主要工艺参数对硅钢横向厚度差的影响,并优化相关工艺参数。杨光辉[19]等人基于轧制理论中体积不变原理,考虑来料板形的影响,推导出以带钢宽展系数和比例凸度系数表示的带钢平坦度模型。

本文重点关注热轧带钢卷取温度波动对其卷后应力演化的影响,具体研究内容为:首先,基于平衡方程、协调条件和本构关系,建立了热轧带钢卷后自然冷却过程的热致变形场理论模型;接着,通过对理论模型进行数值求解,系统研究了典型温度波动形式的幅值和发生区域,对比不同厚度规格带钢的卷后应力演化的影响规律;最后,根据模拟所得的应力演化规律,提出了缓解热轧钢卷松卷的工艺对策。本文研究为改善热轧钢卷卷取质量,消除松卷和层错等不良现象具有理论参考价值。

2 热轧钢卷冷却变形的理论模型

为简化模型的影响因素并聚焦于钢卷应力场的演化规律,本文引入如下基本假设:钢卷为多层同心圆柱体(图1),卷取温度在各层钢卷内相同,卷取温度波动用层间温差表示,忽略相变带来的影响。本模型重点关注钢卷降温过程中的力和变形的相对变化,将钢卷完成卷取时的状态作为初始状态并设置为零应力状态,将模型的各层从内向外依次编号为第1~n层。需要注意的,本模型中假设钢卷为彼此相对独立的一圈圈同心圆环,降低了层与层之间长度方向的连续性,强化了各层的变形和应力,在后续的模型分析中需要进行等效弱化处理,以使仿真结果与实际情况更为接近,更好为热轧带钢的生产提供理论参考。

将钢卷考虑为一个由n层同心圆环构成的二维结构,如图1所示。对于第i层钢卷,平衡条件可表示为:

σih=(pi-1,i-pi,i+1)ri

(1)

式中:pi-1,i为第i-1层钢卷对第i层钢卷的层间作用力,pi,i+1为第i层钢卷对第i+1层钢卷的层间作用力,特别的,对第1层和n层分别设置p0,1和pn,n+1=0;σi为第i层钢卷的应力;h为带钢厚度;ri为第i层钢卷的半径(降温变形后)。

考虑温降之前未冷却时的初始状态,各层钢卷对应的半径之间满足关系式:

Ri=R1+(i-1)h

(2)

式中:Ri为第i层钢卷的半径,R1为第1层钢卷的半径(降温变形前)。

考虑温降至室温后自然冷却结束时的终止状态,各层钢卷对应的半径之间满足关系式:

图1 热轧硅钢凸度与成品硅钢横向厚度差相关性理论模型

ri=r1+(i-1)h

(3)

式中:r1为第1层钢卷的半径。

本构关系定义了钢卷的应力与应变之间的关系:

σi=Eiεi=Ei(εi总-εi热)

(4)

式中:σi为第i层钢卷的应力;Ei为第i层钢卷的弹性模量;εi为第i层钢卷的弹性应变,其为该层总应变εi总与热致应变εi热之差。

各层钢卷的应变由相应层钢卷的半径变化来定义,由此可得总应变的计算表达式为:

(5)

而热致应变的计算表达式为:

(6)

式中:ri′为第i层钢卷降温后仅考虑降温作用但不考虑变形协调时的半径,其值只与热膨胀系数和降温幅值相关,表达式为:

(7)

式中:αi为第i层钢卷的热膨胀系数;Ti为第i层钢卷的降温幅值。

将式(5)和式(6)代入式(4)可得总应变与各层钢卷半径变化之间的关系式,即:

(8)

本模型中假设钢卷为同心圆环,为此需要对未考虑变形协调的热致变形进行一定的修正,具体过程如下。首先考虑相邻的第i层和第i+1层的热致变形之差,即钢卷降温后仅考虑降温作用但不考虑变形协调时的半径之差,由式(7)可得该关系式为:

ri+1′-ri′=h-αhTi+1+αRi(Ti-Ti+1)

(9)

式中:设定α=αi+1=αi。结果表达式中等号右侧的第1项等于降温前初始状态时的半径之差Ri+1-Ri=h,在变形后考虑协调变形时不引起应力;第2项-αhTi+1,将使热致变形后的半径之差减小,导致内外层之间趋于靠紧,内层应力减小、外层应力增加;第3项αRi(Ti-Ti+1),其作用与内外层降温幅值之差有关。

考虑一种理想状态,即内外层温度相等,此时式(9)变为ri+1′-ri′=h-αhTi+1,内外层之间的半径之差将与降温幅值成正比,且降温幅值越大,半径之差越大,内层应力减小的幅度和外层应力增加的幅度也将越大,这与实际情况存在差异。该差异一定程度上是由于理论模型中未考虑各层钢卷在长度方向上的首尾相连所致。为了减弱该差异,在式(9)中引入温降幅值系数,对温降幅值导致的变形量进行修正,即:

ri+1′-ri′=h-αhλi+1+αRi(Ti-Ti+1)

(10)

式中:λi+1为第i+1层的温降幅值系数,其值小于1。

因此,对各层钢卷降温后仅考虑降温作用但不考虑变形协调时的半径计算式(7)进行修正,表达式为:

r1′=R1(1-αT1)

r1′=ri-1′+h-αhλiTi+αRi-1(Ti-1-Ti)(i=2,…,n)

(11)

钢卷第1层直径与卷取机的卷筒直径基本相同,取值为610mm。卷取温度存在纵向波动量,各层均降温至室温30℃,本模型以第1层温度为基准值580℃,其降温幅值T1=550℃。带钢的基本参数包括:弹性模量E=1.8×105MPa,热膨胀系数α=1.4×10-5/℃,厚度h=4、6、8mm,总层数85(此时厚度6mm的带钢总长约300m)。热致变形修正时所用温降幅值系数λ的取值为:λ1=…=λ10=0,

λ23=…=λ65=0.2,

λ76=…=λ85=0,以此保证钢卷各层均匀降温550℃时,其内部应力变化幅值在卷取应力20MPa以内,与实际情况基本相符。

3 卷取问题径向分布模式与仿真工况

依据某钢厂的带钢卷取温度在长度方向的波动变化规律,将带钢卷取温度在钢卷中波动形式概括为3类径向分布模式:带头段存在L型温差,局部若干层存在V型温差和局部若干层存在反Z型温差,如图2所示,并以此为基础设计仿真工况。

结合上述3种卷取温度波动形式及其分布区域,并考虑3种厚度规格的带钢,设计如下6组共24个工况,如表1所示,系统研究带钢卷后应力的演化规律。

图2 典型温度波动的钢卷径向分布模式

表1 工况汇总表

4 卷取温度波动对钢卷应力演化规律的影响

4.1 卷取温度不同径向分布模式

本小节主要讨论相同带钢厚度(6mm),卷取温度不同径向分布模式(工况1-3)对钢卷应力演化规律的影响。

(1)带头段存在L型温降

利用式(1-11)计算工况1A-1C的结果,提取层内应力分布如图3a-3c所示,应力最小值如图3d所示。从图3可以看出:随着层与层之间降温幅值的增加,层内应力图上在钢卷产生L型波动层数范围内会产生一条折线,在产生波动层数内侧层内应力逐渐增大,外侧层内应力逐渐减小,且线性温降层数越大,折线斜率越大。从图3d中可知,在带钢带头产生L型波动的层数Δn不同,钢卷冷却后层内应力的变化不同,层内应力随着温降幅值的增加,从先压后拉变为先拉后压,此外,随着产生L型波动的层数Δn越大,层内应力产生L型波动的最小值越小,且层内应力最小值与降温幅值线性负相关。

(2)局部若干层存在V型温差

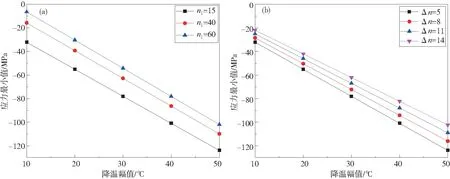

工况2A-2F的仿真结果显示随着层与层之间降温幅值的增加即ΔT=0,10,20,30,40,50℃,层内应力在产生V型波动层数附近逐渐减小,其他层数均为增大。钢卷产生V型波动的位置不同,钢卷冷却后产生的层内应力不同。提取仿真结果的应力最小值与总降温幅值关系,如图4所示。图4(b)可知,当层数Δn越大时,层内应力的最小值也随层数的增多而变大。

图3 钢卷前卷区域存在L型分布温差的层内应力(MPa):(a)工况1A,(b)工况1B,(c)工况1C,(d)不同降温层数的层内应力最小值与总降温幅值关系曲线

(3)局部若干层存在反Z型温差

工况3A-3F的仿真结果表明随着层与层之间降温幅值的增加,层内应力图上会在相应层数上产生反Z型曲线,在产生反Z型层数范围内层内应力先逐渐减小后增大,在其他区域内呈逐渐增加趋势。提取仿真结果的应力最小值与总降温幅值关系,如图5所示。从图5(a)来看,产生波动的位置越靠后,层内应力的最小值越小,当钢卷产生反Z型波动的位置在内圈附近时,对钢卷冷却后产生的影响更大。从图5(b)可知,当层数Δn越大时,钢卷的层内应力变化幅度越大,层内应力图上的Z型宽度随差值也随之增大。层内应力的最小值与降温幅值呈线性负相关,且层数Δn越大,层内应力最小值与降温幅值的斜率越小。

图4 层内应力最小值与总降温幅值关系:(a) V型波动发生在Δn=5时,不同位置随降温总幅值的变化曲线,(b) V型波动发生在n1=15时,不同层数随降温总幅值的变化曲线

图5 层内应力最小值与总降温幅值关系:(a)反Z型波动发生在Δn=4时,不同位置随降温总幅值的变化曲线,(b)反Z型波动发生在n1=15时,不同层数随降温总幅值的变化曲线

4.2 不同厚度带钢

从4.1节分析结果可知,当卷取温度在带钢长度局部区域内存在L型(单调降低)的波动时,对钢卷自然冷却过程的影响最大。而卷取温度在带钢长度局部区域内存在V型或反Z型的波动时,波动位置位于带头段(n1=15)时,对钢卷自然冷却过程的影响更为明显。因此本小节选用工况4-6中的参数设置,讨论相同卷取温度径向分布模式,钢卷的规格参数对钢卷自然冷却过程的影响,依次选择带钢厚度h=4,6,8mm。各工况应力趋势与4.1节相同,因此本小节主要讨论不同工况下带钢的厚度对层内应力最小值的影响,计算结果如图6所示。从图6可以看出:带钢厚度的改变对带钢内产生L型温降的影响最大,对V型和反Z型波动的几乎没有影响。此外,可以看到随着带钢厚度的增加,钢卷内层内应力逐渐减小。

基于上述结果可知:对于卷取温度的3类波动模式,相同规格的带钢产生L型温降波动对应的层内应力最小值最小,其次是V型温差波动和反Z型温差波动。对于不同规格的带钢,本节关注了卷取温度的L型、V型和反Z型温降波动的影响,结果表明,对于L型温降波动,带钢厚度越厚,产生的层内应力最小值越小;而对于V型和反Z型温降波动,带钢的厚度对带钢的层内应力变化几乎没有影响。

5 结论

热轧带钢卷取温度存在较大的波动,且波动形式多样,经过对多组实测卷取温度进行归纳分析,将带钢卷取温度的波动中的不利变化情形概括为3类主要型式。首先,建立了热轧钢卷下机自然冷却过程的热致变形模型,根据实测卷取温度的3类波动型式,设计了带钢卷取温度在钢卷中的3类径向分布模式及相应的仿真工况,系统研究了热轧带钢卷取温度波动对卷后应力演化规律的影响,具体结论为:

(1)热轧带钢卷取后的应力变化主要受卷取温度波动的影响,其中温度波动的位置n1越靠前、产生温降的层数Δn越少和温差幅值ΔT越大,钢卷层内应力降低幅值越显著。

(2)相同规格的带钢,发生L型温降波动对应的层内应力降低幅值最显著,其次是V型温差波动和反Z型温差波动。

(3)不同规格的带钢,发生L型温降波动时,带钢厚度越厚,产生层内应力的降低幅值越大,而对于V型和反Z型温降波动,带钢厚度对其层内应力变化几乎没有影响。