南京信息工程大学滨江学院无锡校区二期工程建筑设计

2020-12-25方卫华

方卫华

(无锡市建筑设计研究院有限责任公司,江苏 无锡214001)

1 引言

南京信息工程大学滨江学院无锡校区位于江苏省无锡市锡东新城商务区新韵北路以东、锡东大道以西、锡山大道以北。地块西北侧衔接未来城市中心,北侧为京沪高铁。建设用地约600 300m2。

整个滨江学院新校区地块建设用地611 546m2,按近期1万人、远期1.5万名学生的建设规模,一次规划到位,打造成开放式“应用型”现代大学。整个校区总计容建筑面积约为412 800m2,分2期进行,其中近期建设约282 000m2,包括一期及二期工程,远期建设约130 800m2。

本文主要论述校区二期工程的建筑设计,具体包括:公共教学楼(C1~C3)、院系教学楼(D6、D8)、体育馆及看台(H2、H3)、图书馆(B)、学生公寓(A6、A8、A9~A12)、学生第二食堂(J2)、青年教师公寓(L)、学生活动中心(K)、大巴车库(O1)、晴雨塔(T)、危化品仓库(N1)。总建筑面积158 694m2,建筑占地面积35 509m2。

2 总平面设计

2.1 基地现状

用地形状呈不规整的多边形,地势基本平坦;现状基本为村庄农田用地,植被绿化较丰茂,高大的乔木不多,以野草灌木丛及农田为主。东侧边界旁有城市水系经过,宽约20m,两岸有比较茂密的树木。

南面沿锡山大道有110kV的高压电缆穿过用地,经咨询电缆可以迁移出用地,故无需考虑其相关影响;北侧临近京沪高速铁路,有噪声干扰,城市规划有退让用地红线70m的规划要求;建筑布局设计需考虑噪声对校舍的干扰,特别是教学区;南面为城市保留绿地;西侧为规划中的商住区,故设计将考虑校园生活区与商住区资源共享。

2.2 规划布局

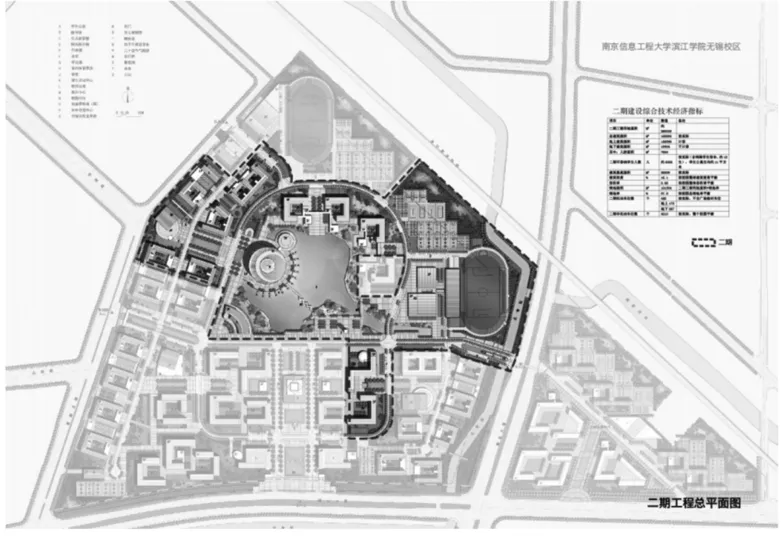

延续“锡东新区”规整的城市网格,将周边的城市肌理引入场地,使校园变成城市的有机组成部分。通过车行环路,将校园划分为内外环。内环主要布置教学区,外环布置生活运动区和预留发展区,动静分区,清晰有序。整个规划可以归纳为“一心,双环,多组团”的总体架构,它是一个形态与功能、理性与浪漫的有效结合。

整个校园可划分为校前区、教学区、生活区、运动区、远期发展用地等,以车行环路为界,教学区为核心,其他功能围绕布置(见图1)。

图1 二期规划总平面效果图

教学区又包括共享教学区和院系教学区,分置中央大道的南北两侧。共享教学区围绕水面布置,形成一个湿地覆盖的“绿核”;图文信息中心退让中心轴线,留出视线通廊,环境绝佳。院系教学区由若干建筑组成安静的庭院,尺度亲切,朝向优越。预留建设的教学楼与教学区采用统一的思路建设,无缝衔接。远期院系教学区位于校前区的西侧,满足校园远期扩建需求。

生活区包括学生公寓、青年教师公寓、医疗所、对外交流中心和食堂等,近期位于校园西侧,靠近城市学校西面商住区,方便学生来往校内外,并与周边城市实现资源互动与共享。生活区与教学中心区、运动区等保持适宜的步行距离,体现了人性化的规划理念。未来可考虑在东南侧远期用地加建学生公寓,平衡区域中教学与生活的比例。

运动区居校园北侧,并与东西两侧的生活区比邻,方便学生体育锻炼,与教学区保持一定距离,避免了噪声影响。其中北侧运动区利用建筑控制线外的场地,提高土地利用效率;综合体育馆、游泳馆及2个田径场分置于用地北端及东侧,分别靠近相邻的城市道路,可兼顾对社会开放和社会化经营的模式,未来将带来可观的经济效益和社会效益。

2.3 交通及停车系统组织

妥善处理基地与城市道路的关系。整个校园共设有4个出入口,南侧校园主入口连接锡山大道,西侧生活区入口连接新韵北路;另外2个次入口分设于用地西北侧和东侧,分别连接西北侧的城市道路及东面的锡东大道(见图2)。

图2 交通流线组织示意图

沿教学区外围设置车行环路。校级主干道宽14m,便捷连接各个功能组团。东西向的中央大道贯穿学校的中部,连接生活区入口及锡东大道入口。另外,院系教学区中部,有2条南北向的车行道,联系校园主入口和中央大道,分散主要的车行交通。

打造街区式步行系统,形成网络,与车行系统隔离,互不干扰。亲水连廊将图书馆放置在师生每日上学、放学的必经之路上,两者一起架构起校园人行系统。既有交通功能,也是学生、教师们课余赏景、休憩、交流的场所。

整个园区设有980个机动车停车位。校园内的地面临时停车位(约480个)灵活分散设置于各个功能区入口处,并在临近运动区设有大巴停放车位。行政楼、研发楼、图书馆、综合体育馆及游泳馆、对外交流中心建筑单体分别设置地下车库,共设有500个机动车位,同时兼顾设备及后勤仓储功能。

整个校园设有约7 500个非机动车位。根据步行距离灵活分散到教学区及生活区各个建筑周边,与步行系统相邻。

2.4 景观设计

水平维度上,二期校园景观空间以中心湖为中心,结合图书馆和公共教学楼的形态,形成极具特色的沿湖中心景观带,串联起校园的2条主轴线。建筑组团以传统的院落布局为主,营造了一种类似书院的空间氛围。通过打通视线通廊,并在景观节点植入绿化小品、广场等景观元素,给大学校园创造舒适流畅的交往空间,形成交织的景观网络(见图3)。

图3 景观设计示意图

垂直维度上,通过打造立体绿化,将平台与建筑屋顶也考虑绿色植被,既有景观的功能,也提升了建筑的热工性能。整个校园是绿意环绕的园林式环境,学习生活与自然的体验融为一体。北侧的高铁沿线景观采用人工堆土绿坡,上面种植高大乔木密林,兼顾高铁沿线的防护隔离及自然景观营造需求。

2.5 竖向设计

用地原始状况基本平坦,大部分场地标高在4.2~5.5m,主要为基本农田、杂草地及少量的村屋。整体南北两端略高,中部略低,地块最低点位于中部,标高为3.66m。周边市政道路的标高为5.2~5.8m,最低点位于场地西北角校园次入口位置,标高为5.02m。

根据原有地形,整个校园规划设计用地平缓。除景观湖和北面的堆坡外,主要的室外场地和道路设计标高在5.2~6.5m,整体校园场地平均标高略高于周边道路,最低点的设计标高控制略高于周边道路的最低点,新建建筑在校园道路及人行广场两侧依次展开。因原有用地为洼地,相对于周边道路地势低,故设计中利用中部的洼地人工开挖景观湖,湖底河床标高为2.0m。一方面用于对原有低洼的场地回填和平整,另一方面用于场地北侧堆坡,最高处控制标高为20m,形成对高铁的线性的声障。另外,场地坡向设计,考虑雨水的收集,对湖面形成水量补充,保证景观需求。

根据以上设计策略,竖向规划设计在可能的条件下,尽量保留原有用地平整的形态,减少土方开挖和回填,保障建筑造型的完整、合理,营造层次丰富、环境优美的景观空间。

3 建筑设计

3.1 设计构思

建筑单体设计遵循规划设计意图,并在界面、材质、虚实关系上从建筑设计的角度给予规划完整诠释,深化规划的设计要点(见图4)。

图4 二期工程鸟瞰效果图

建筑单体功能合理、流线清晰,主要建筑群形成的构图肌理可确保以后的发展不会破坏原有校园的结构。

建筑造型和艺术处理上,使用淡雅色调与校园青山绿水的环境相映,采用现代有力的立面造型呼应锡东新区的城市环境,塑造理性和人文兼备的建筑形象。

建筑外部空间设计开放灵活的交流场所,在各教学楼内部的教室之间,以及在2个系统之间都有开放的廊道与庭院,能够为教学之余的自由交流提供最为舒适的场所,知识与智慧在师生之间、同学之间的思辨交锋中得以升华。

3.2 主要单体建筑设计

图书馆是校园内最具标志性的建筑。圆形体量高耸,取意中国气象文化中“日晷”形象,湖中环绕二十四节气雕塑,气象特色凸显,也象征求学中光阴变幻,岁月如梭的“时间”元素。校史馆结合观景平台,朝湖面打开,参观者可在此纵览校园和城市美景,使建筑真正成为记录历史的永恒纪念碑(见图5)。

图5 图书馆、体育馆透视效果图

公共教学楼设计采用方形体量,两两成一组团,依托景观湖,呈环抱之态势,烘托图书馆的圆形体量,形成方圆对话、众星拱月的有机建筑群落。每栋公共教学楼为三边围合的半开放院落空间,形成不同空间开合的梯度。

二期院系教学楼A6、A8位于东区组团,平面设计上强调学术的互动交流,采用半开敞的院落布局,形成合院聚落。功能包括普通教室、合班教室、教师办公室及院系实验室等,两栋一组、两组一群围合成不同尺度的外部空间,同时,立面造型处理上保证与一期教学楼的整体性和连贯性。

主体育场位于校区东侧,临近校园东面入口,有利于兼顾社会性及对外开放。同时与远期发展的体育运动区联系成片,有利于规划成无锡市全民健身的示范基地。体育馆中部连廊与看台相连,承担师生集散广场、满足人员疏散要求以及形成动感活跃的校园景观。

学生活动中心位于校园中央大道西侧地点,弧形的建筑体量围合出入口活动广场,依托着中央大道,兼顾学校举办活动时的聚散。

二期生活区位于校区西侧,包括学生公寓、青年教师公寓及学生第二食堂。顺应新韵北路布置,整体成线状布局。其中,二期学生公寓分为A1~A4及A5~A8 2个组团(其中A6、A8为二期单体);A9与青年教师公寓L成一组,位于生活内街北侧;A10、A11及A12位于生活街南侧。

学生第二食堂位于学生公寓A6及A9之间,并与图书馆遥相呼应,位置适中,位于学生上下学的主要步行通道上,同时兼顾服务南北的学生生活组团,缩短步行距离。

建筑外立面主要采用现代风格结合江南地域建筑的特征。校前区及教学区以平屋面为主,生活区采用平坡屋面相结合的建筑风格。主要采用白色外墙砖为主,局部重点部分采用灰色干挂石材,入口、底层、阶梯教室或会堂等结合仿木色的铝合金装饰窗格,体现江南地区的地域文化与人文情怀。室内装饰延续室外的建筑风格,色调以淡雅为主。

4 结语

本项目地处无锡市锡东新城商务区,以打造开放式“应用型”现代大学为目标,采用现代风格结合江南地域特征的建筑设计手法,体现了江南地区的地域文化与人文情怀。目前,项目已陆续投入使用(图书馆、体育馆等仍在建设中),为锡东新城商务区增添了活力,为无锡市的社会及经济建设提供了强大的动力。