多期活动古隆起复合叠加过程解析

——以塔里木盆地轮南古隆起为例*

2020-12-24马德波杨敏杜德道王珊陈槚俊何登发董洪奎

马德波 杨敏 杜德道 王珊 陈槚俊 何登发 董洪奎

1. 中国石油勘探开发研究院,北京 1000832. 中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083

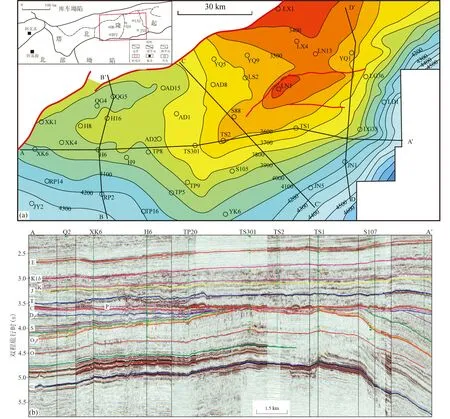

图1 轮南古隆起奥陶系碳酸酸盐岩顶面O3t时间构造图(a)与东西向地震剖面(b)Fig.1 Top structure map of carbonate in the study area (a) and east-west seismic profile (b)

隆起是发育在盆地内部的大型正向构造单元,是地球内、外动力作用的结果(贾承造, 1999; 何登发等, 2008a; 何碧竹等, 2015; 徐国强等, 2005)。古隆起是盆地形成演化过程中存在于某一地质历史时期的隆起构造,具有特定的“时-空”范围(邬光辉等, 2009; 何登发等, 2008b)。古隆起是了解盆地不同地质历史时期形成演化与构造变形的重要窗口,也是石油、天然气、煤、金属等矿产的重要赋存部位,因此,古隆起一直是盆地构造研究的热点。前人对于古隆起的类型、地质结构、构造演化及其与油气的关系等方面开展了大量的工作,取得很多重要成果。中国含油气盆地以叠合盆地为主,经历多期次构造演化,造成盆地内不同时期古隆起几何形态、分布范围、结构与构造样式都有较大的变化,即现今看到的隆起形态是经历了多期次构造运动、不同时期古隆起复合叠加的结果,目前对于多期次活动古隆起复合叠加过程的解析研究较为薄弱。本文以塔里木盆地轮南古隆起为例,探讨多期次活动古隆起复合叠加过程及控制因素。

轮南古隆起位于新疆库车县、轮台县境内,包括轮南低凸起(又称“阿克库勒凸起”)和哈拉哈塘凹陷两个次级构造单元,是中国最大的海相碳酸盐岩油气田轮南-塔河-哈拉哈塘油田所在地。前人对轮南古隆起断裂、构造演化、油气成藏等方面开展了大量工作(Linetal., 2012; Zhuetal., 2012, 2018a, 2019a; Luetal., 2017; 何登发等, 2005; 马德波等, 2020; 朱光有等, 2012),明确了该区经历多期构造演化,但不同学者对构造演化阶段划分和主要构造隆升时期的认识仍然存在分歧(李曰俊等, 2012; 马德波等, 2018; 张云鹏等, 2011; 陈槚俊等, 2019; 何碧竹等, 2015; 林畅松等, 2011)。此外,目前对于轮南古隆起不同时期古构造复原方面开展的工作较少,仅有学者复原了轮南地区奥陶系碳酸盐岩顶面不同时期的古构造形态,但不同学者对不同时期古隆起位置的认识有差异(Zhuetal., 2013, 2018b, 2019b; 张小兵等, 2011)。总结起来,前人对轮南古隆起构造演化、古构造复原开展了一定的工作,但尚未达成统一认识,究其原因,是轮南古隆起遭受多期剥蚀改造,古隆起核部地层残缺不全,给该区构造演化研究和古构造格局认识带来很大挑战。

本文利用最新的三维地震数据和钻井资料,应用构造解析和古构造复原的方法,开展轮南古隆起地质结构与构造演化研究,恢复关键构造期古构造格局,解析轮南古隆起形成、叠加、改造的变迁规律,并分析其成因机制。

1 区域地质背景

轮南古隆起北侧以轮台断裂为分界线与轮台凸起分割,南侧以南倾斜坡逐渐过渡至北部坳陷,西侧为英买力低凸起的东斜坡,两者之间的构造最低点位于哈拉哈塘凹陷内部,东侧以东倾陡坡过渡至草湖凹陷,包含轮南低凸起、哈拉哈塘凹陷两个次级构造单元,总面积约1.4万平方千米(汤良杰, 1997)。研究区早期构造演化依附于塔北隆起的演化,后期又有其独特的演化过程,形成现今以寒武系-中下奥陶统碳酸盐岩为主体、高点位于LX4-LN1井周缘、北东向展布的前中生界隆起(图1)。

轮南古隆起地层发育较为齐全,自下而上沉积震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、古近系、新近系和第四系(图2),其中震旦系至奥陶系为海相碳酸盐岩沉积,志留系-泥盆系为海相碎屑岩沉积,石炭系至二叠系为海陆交互相沉积,中新生界为陆相沉积(贾承造, 1999; 韩剑发等, 2006)。寒武系、奥陶系、石炭系、三叠系是研究区主要的含油层系,具有多层系含油的特点。

图2 塔北隆起中段地层综合柱状图Fig.2 Stratigraphic histogram in the middle part of the Tabei Uplift

2 数据和方法

研究区是轮南-塔河-哈拉哈塘油田所在地,区内全三维覆盖,且钻井数量众多,为古构造复原奠定基础。本文利用的数据包括哈拉哈塘地区三维地震数据(面元25m×25m)、塔河-轮南地区骨干地震测线(4km×4km)以及重点钻井、测井数据。地震数据都是近年处理的高品质叠后时间偏移数据,累计面积1.2×104km2。研究区内24口深钻井资料主要用来进行地震层位标定和剥蚀量恢复,确保地震层位解释的合理性和剥蚀量恢复的准确性。

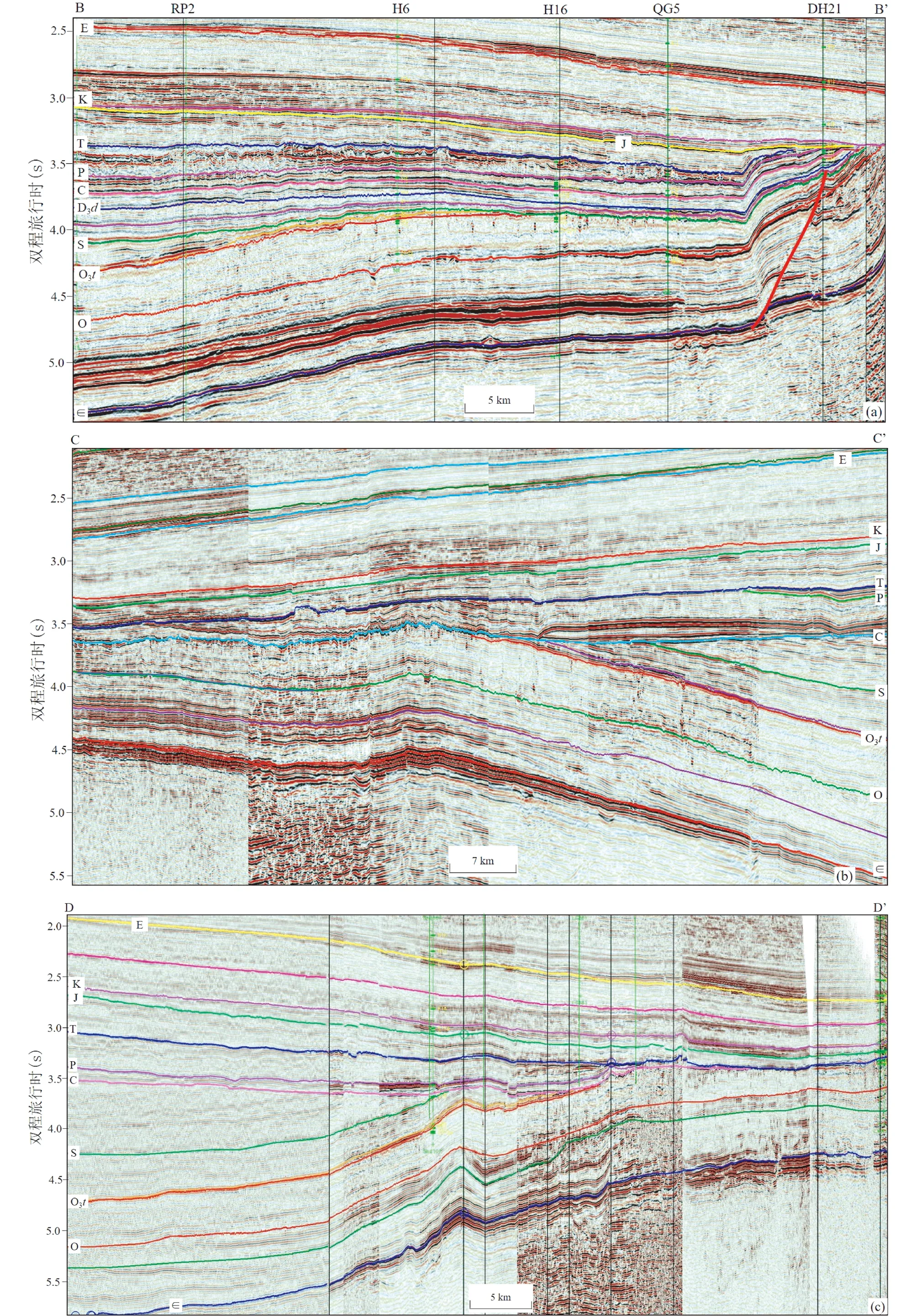

图3 过轮南古隆起地震大剖面(a)西部哈拉哈塘地区南北向地震剖面;(b)中部轮南地区北西-南东向地震剖面;(c)东部地区南北向地震剖面Fig.3 Seismic sections of Lunnan paleo-uplift

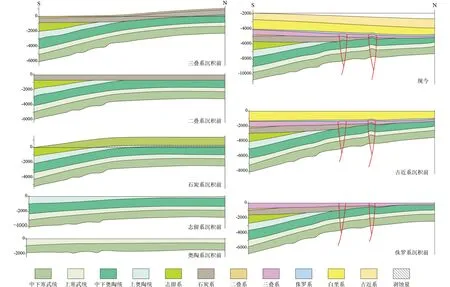

图5 轮南古隆起中部地区北西-南东向构造演化剖面(CC’)(位置见图1a)Fig.5 Northwest-southeast tectonic evolution profile of the middle part of Lunnan paleo-uplift (location shown in Fig.1a)

图6 轮南古隆起东部地区南北向构造演化剖面(DD’)(位置见图1a)Fig.6 North-south tectonic evolution profile of the eastern part of Lunnan paleo-uplift (location shown in Fig.1a)

研究思路和方法:(1)首先在地震层位标定基础上,进行全区层位解释,特别是对重要不整合面开展研究,确定表征关键构造期的不整合面,为构造演化阶段划分奠定基础。(2)编制15条平衡剖面,恢复关键构造期剥蚀量,完成剖面构造复原。(3)利用3DMove软件平台,采用三维层面古构造复原方法(Morettietal., 2006; Moretti, 2008),恢复研究区关键构造期的古构造格局。(4)解析不同时期古隆起形成、叠加、改造的变迁规律,结合区域构造背景,分析其成因机制。

3 结果

3.1 轮南古隆起地质结构

轮南古隆起是一个前中生界古隆起,地质结构具有一定的分层性、分区性,具体表现在不同层系、不同位置地层格架、地层接触关系差别较大。

3.1.1 分层性

分层性表现在轮南古隆起纵向地层接触关系具有较大差异,以侏罗系底、奥陶系底为分界线,侏罗系底以上地层未见明显的削截,都为整合或平行不整合接触。奥陶系至三叠系多发育角度不整合,志留系底、泥盆系底、石炭系底、三叠系底、侏罗系底在古隆起核部都发育角度不整合,为古隆起形成演化的重要标志。寒武系、奥陶系主要为整合接触,地层近似平行(图1b、图3)。

3.1.2 分区性

分区性表现为轮南古隆起不同位置地层格架差别较大,这一点在中下奥陶统碳酸盐岩上覆接触地层上有明显体现。从研究区西、中、东部地震大剖面可以看出,中下奥陶统碳酸盐岩上覆地层具有东西向分区性。

轮南古隆起西部哈拉哈塘地区中下奥陶统上覆地层为志留系,两者的接触关系由南部的平行不整合往北过渡到H16井以北为角度不整合,志留系对中下奥陶统碳酸盐岩有明显的削蚀,且志留系由南往北逐渐超覆到奥陶系之上(图3a)。该期不整合反映了志留纪之前轮南古隆起经历过一次较强的构造变形。

轮南古隆起中部地区中下奥陶统碳酸盐岩上覆地层为石炭系,两者的接触关系为大角度不整合。NW-SE向地震剖面显示石炭系下伏地层受到石炭系底削截,由南东往北西方向,石炭系分别剥蚀志留系、上奥陶统、中下奥陶统(图3b)。研究区中部石炭系底大角度不整合面反映了石炭纪之前研究区中部发生强烈的褶皱隆升。

轮南古隆起东部地区中下奥陶统碳酸盐岩上覆地层为石炭系、三叠系,LN13井以南石炭系覆盖在奥陶系碳酸盐岩之上,石炭系对下伏志留系、上奥陶统、中下奥陶统有明显削截。LN13井以北为三叠系直接覆盖在中下奥陶统碳酸盐岩之上,由南往北三叠系分别剥蚀二叠系、石炭系、中下奥陶统(图3c)。三叠系底角度不整合反映了三叠纪之前研究区有一次明显的构造抬升,且研究区北部抬升幅度更大。

综上所述,轮南古隆起地质结构纵向上分层性表现为中-新生界多发育整合/平行不整合、上奥陶统-二叠系发育多期表征古隆起发育的不整合、寒武系-中下奥陶统发育平行不整合。轮南古隆起地质结构分区性表现为西、中、东地层格架具有明显差异性。

3.2 构造演化

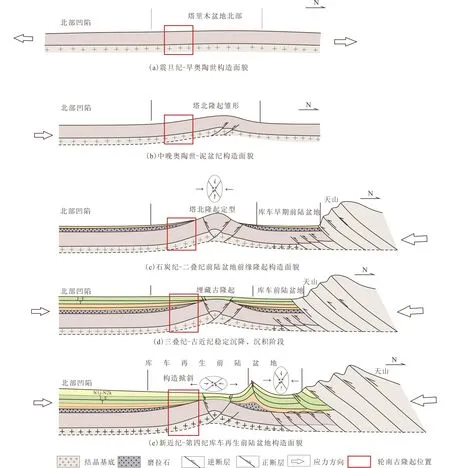

由于轮南古隆起地质结构具有东西方向的分区性,为了更全面的揭示轮南古隆起构造演化过程,分别编制研究区西部、中部、东部构造演化剖面,以明确研究区不同位置的构造变形特征(图4、图5、图6)。

3.2.1 轮南古隆起西部地区构造演化

图4为轮南古隆起西部过哈拉哈塘凹陷-东河塘构造带的南北向构造演化剖面。寒武纪-早中奥陶世,研究区西部表现为地貌较平的碳酸盐岩台地,构造分异小,地层厚度变化不大。晚奥陶世,受加里东中期构造运动的影响,哈拉哈塘北部地区构造抬升,到志留系沉积前,哈拉哈塘北部地区中上奥陶统已全部剥蚀掉,只残留下奥陶统。志留系沉积时延续了之前北高南低的构造面貌,由南往北逐渐超覆。晚泥盆世,塔北地区整体构造抬升,剥蚀掉中下泥盆统。哈拉哈塘北部地区抬升幅度更大,志留系也遭受一定程度的剥蚀。之后,相继沉积上泥盆统东河塘组、石炭系、二叠系。晚二叠世,受晚海西构造运动的影响,研究区北部地区稍有抬升,二叠系遭受少量剥蚀。三叠纪沉积由南往北超覆,晚三叠世受印支运动的影响,哈拉哈塘北部进一步抬升。侏罗系沉积前,哈拉哈塘北部地区二叠-三叠系已全被剥蚀掉,甚至下伏奥陶系也遭受一定程度的剥蚀。之后一直到新近纪,哈拉哈塘-东河塘地区处于整体深埋阶段,沉积了厚层的白垩系、古近系,此阶段发生多次整体构造隆升,造成部分地层的全区缺失(中上侏罗统、上白垩统、古近系苏维依组)。新近纪上新统以来,受喜马拉雅晚期库车前陆盆地的影响,沉降中心转移到北部库车坳陷,研究区发生构造反转,对志留系及以上地层影响较大,由早期北高南低的形态转变为现今南高北低。

3.2.2 轮南古隆起中部地区构造演化

轮南古隆起中部构造走向为北东-南西向,因此,论文编制北西-南东向构造演化剖面来说明研究区中部地区的构造演化特征(图5)。寒武-奥陶纪,研究区构造分异小,为相对平坦的碳酸盐岩台地。晚奥陶世,受加里东中期构造运动的影响,剖面西北侧构造抬升,上奥陶统、部分中奥陶统遭受剥蚀。晚泥盆世,在北西-南东向构造挤压作用下,研究区中部地区发生明显的褶皱变形,石炭系沉积前志留系、中上奥陶统被全部剥蚀掉。晚二叠世,研究区西北侧进一步抬升,二叠系已剥蚀殆尽,石炭系顶部也遭受少量剥蚀。晚三叠世,受印支运动的影响,剖面西北侧有小幅度抬升,三叠系遭受少量剥蚀。之后,研究区进入整体深埋阶段,沉积了厚层的侏罗系、白垩系、古近系。新近纪上新统以来,研究区在南北方向发生构造反转,北西-南东向剖面上反映不明显。

3.2.3 轮南古隆起东部地区构造演化

图6为位于研究区东部地区的一条南北向构造演化剖面。寒武-奥陶纪,研究区为碳酸盐岩台地,没有明显的构造抬升,地层厚度变化不大。晚奥陶世,研究区北部发生褶皱变形,造成北部地区隆升,中上奥陶统少量被剥蚀。晚泥盆-早石炭世,研究区中北部构造抬升,志留系、部分奥陶系遭受剥蚀。晚二叠世,受晚海西期构造运动的影响,该剖面北部隆升,石炭-二叠系遭受剥蚀。此时剖面中部开始发育南倾轮南断裂(F-ln)、桑塔木断裂(F-stm)两条逆冲断裂。晚三叠世,受印支运动的影响,剖面北部有小幅隆升,三叠系遭受少量剥蚀,轮南断裂、桑塔木断裂进一步发育并初步定型。之后,一直到新近系库车组沉积前,研究区处于整体深埋阶段,沉积了厚层的侏罗系、白垩系、古近系陆相沉积。新近系以来,受晚喜马拉雅期构造运动的影响,研究区发生构造反转,志留系及以上地层由早期北高南低反转为现今的南高北低的构造形态。

通过轮南古隆起西、中、东区构造演化剖面可以看出,研究区主要经历以下演化过程(表1):

(1)寒武-早中奥陶世,塔里木盆地处于弱伸展的构造环境,构造活动弱,构造分异小,寒武系、奥陶系厚度横向变化不大,为碳酸盐岩台地建设阶段,称之为前古隆起阶段。

(2)晚奥陶世,塔里木盆地周缘处于挤压聚敛的构造环境,盆地内部处于挤压的应力场环境。研究区西、中段构造演化剖面上可以看出,北部地区发生明显的褶皱变形,致使中上奥陶统遭受剥蚀,标志着古隆起的形成。因此,晚奥陶世为古隆起形成阶段。

(3)晚泥盆-早石炭世,研究区再次处于挤压的应力环境下,部分地区发生隆升变形,研究区中、东段构造演化剖面上石炭系沉积前发生明显的构造变形,造成志留系、奥陶系遭受剥蚀。因晚泥盆-早石炭世构造变形是对早期晚奥陶世古隆起的改造,因此,晚泥盆-早石炭世为叠加改造阶段。

(4)晚二叠世-三叠纪,研究区中、东段北部地区有明显的构造抬升,石炭、二叠系遭受剥蚀,东段剖面上已剥蚀到中下奥陶统。印支期,研究区中段、东段没有明显的构造变形,但在研究区西北角东河塘地区可以看到有构造抬升和地层剥蚀,影响范围局限。经过晚海西、印支期构造运动之后,研究区前中生界古隆起基本定型,后期构造运动对古隆起形态影响不大。因此,晚二叠世-三叠纪为古隆起定型阶段。

表1 轮南古隆起不同地区构造演化差异对比表

(5)侏罗纪-古近纪,研究区构造运动表现为整体抬升,构造变形较弱,以接受沉积为主,沉积了1000m厚的侏罗系、白垩系,将之前形成的前中生界古隆起深埋于地下,因此燕山-早喜马拉雅期为古隆起埋藏阶段。

(6)新近纪以来,受印度板块与亚洲板块碰撞的影响,库车地区形成新生代前陆盆地。整个塔北地区成为库车前陆盆地的前缘斜坡,研究区所处的塔北地区由早期北高南低反转为南高北低,新生代地层南薄北厚。研究区构造反转主要影响志留系及以上地层,对以寒武-奥陶系碳酸盐岩为主体的古隆起影响不大。本文称晚喜马拉雅期以来为构造掀斜阶段。

3.3 关键构造期古隆起分布

通过上述分析可以看出,轮南古隆起现今的隆起形态主要受晚奥陶世、晚泥盆-早石炭世、晚二叠世-三叠纪3期构造运动的影响,因此,本文恢复轮南古隆起晚奥陶世、晚泥盆-早石炭世、晚二叠世-三叠纪的古隆起分布,解析古隆起形成、叠加、改造的变迁规律。

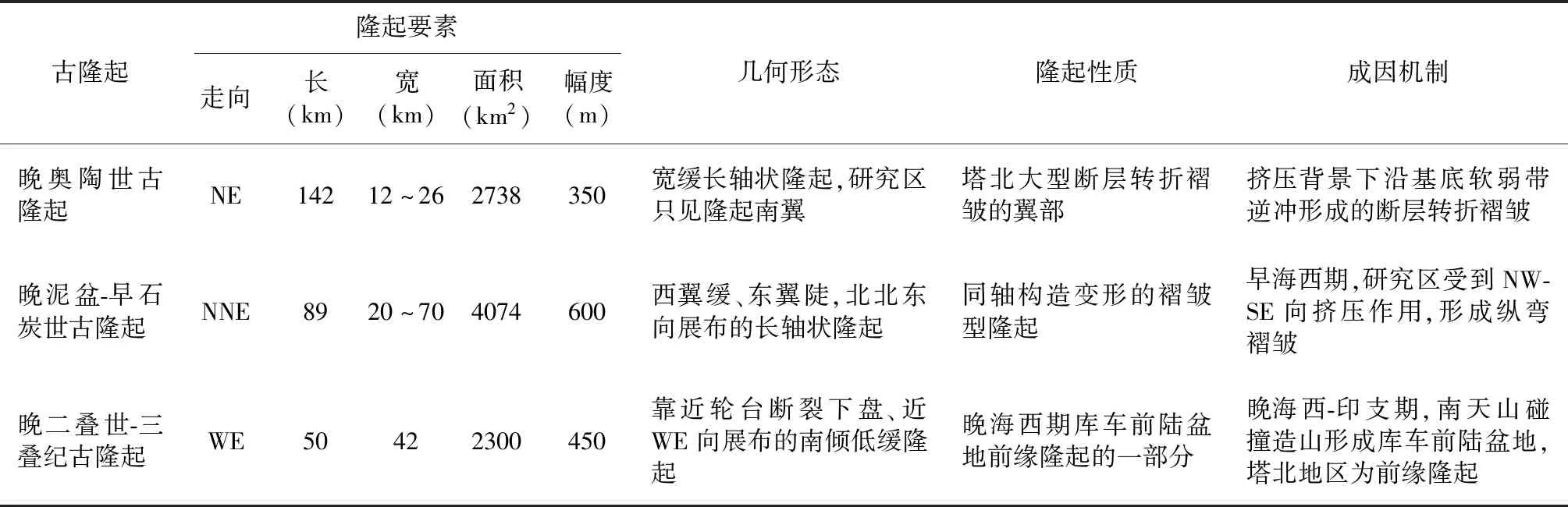

3.3.1 晚奥陶世古隆起分布

晚奥陶世,研究区构造格局为核部在西北侧QG5-AD16-YQ5-YQ9井周缘的古隆起(晚奥陶世古隆起)及其南翼斜坡(图7a)。晚奥陶世古隆起为北东走向,平行于轮台断裂,长142km,宽12~26km,面积2738km2,隆起幅度大约350m (表2)。古隆起核部地层剥蚀严重,中上奥陶统被剥蚀掉,出露下奥陶统;斜坡部位地层保留相对完整,出露上奥陶统桑塔木组。晚奥陶世古隆起及其斜坡部位发育NNE、NNW向共轭走滑断层,两者的夹角指向近南北向,为晚奥陶世近南北向挤压作用下古隆起形成过程中伴生的共轭走滑断层(马德波等, 2019, 2020)。

表2 不同时期轮南古隆起构造要素与成因机制

图7 不同时期轮南古隆起分布图(a)晚奥陶世;(b)晚泥盆-早石炭世;(c)晚二叠世-三叠纪;(d)现今Fig.7 Distribution maps of Lunnan paleo-uplift in different periods

3.3.2 晚泥盆-早石炭世古隆起分布

晚泥盆-早石炭世,在早期古隆起之上叠加了北北东向展布的隆起,该隆起位于研究区中部,长89km,宽20~70km,面积4074km2,幅度大约600m (表2),核部位于TS2-LN1-LN13等井附近,褶皱两翼在研究区内都有分布,西翼平缓东翼陡(图7b)。

晚泥盆-早石炭世古隆起的叠加改造对研究区先前构造面貌影响巨大,由晚奥陶世高点位于西北侧的东南倾斜坡转变为中间隆、东西两侧凹的格局,哈拉哈塘北部地区、于奇地区转变为凹陷,成为沉积沉降中心,沉积了厚层的石炭系。

3.3.3 晚二叠世-三叠纪古隆起分布

晚二叠世-三叠纪,研究区隆起分布在北部YQ5-LS2-LN1-LG36井以北,形似向北开口的喇叭状,走向近东西向,称为“晚二叠世-三叠纪古隆起”。晚二叠世-三叠纪古隆起长50km,最宽约42km,面积2300km2,幅度大约450m (表2)。古隆起核部隆升明显,遭受剥蚀,出露中下奥陶统碳酸盐岩;斜坡部位地形相对平坦,两者之间以陡坡过渡(图7c)。

晚二叠世-三叠纪古隆起对早期古隆起的改造,主要体现在对研究区北部的改造,研究区北部进一步抬升,隆升幅度增大,研究区南部仍然保持早期的构造形态。经过晚二叠世-三叠纪古隆起的进一步叠加,研究区以寒武-中下奥陶统碳酸盐岩为主体的古隆起基本定型。

3.4 轮南古隆起复合叠加过程

为了更好的展示轮南古隆起复合叠加过程,编制了轮南古隆起奥陶系底不同时期古构造图(图8)。志留纪前,受晚奥陶世古隆起形成的影响,研究区奥陶系底构造形态为NW高、SE倾斜坡,高点位于XK6-AD8-YQ9井西北侧(图8a)。晚泥盆-早石炭世古隆起对研究区构造面貌影响较大,表现在两个方面,一是古隆起核部由之前西北侧XK6-AD8-YQ9井周缘转变到西北部YQ5井周缘和中部LX4-S88井周缘,其中YQ5井周缘为晚奥陶世古隆起遗留下来的隆起核部,LX4-S88井周缘北东向高带为晚泥盆-早石炭世褶皱隆升形成。二是哈拉哈塘北部地区XK6-AD2井周缘由之前的隆起改造为斜坡(图8b)。三叠纪前,奥陶系底构造形态与石炭纪前构造形态相似,只是研究区北部LX4井以北隆升幅度更大(图8c),为晚二叠世-三叠纪古隆起叠加的结果。现今奥陶系底构造形态与三叠纪前构造形态相似,都是以北部于奇、轮南地区为隆起中心、向南倾没的古隆起,只在哈拉哈塘北部H16-AD20-AD2井周围有变化,H16-AD20-AD2井周围变成面积约200km2的平台区,为新近纪以来构造掀斜带来的影响(图8d)。

图8 不同地质时期奥陶系底面古构造图(a)志留纪前;(b)石炭纪前;(c)三叠纪前;(d)现今Fig.8 Paleostructure maps of the Ordovician bottom in different geological periods

4 讨论

4.1 晚奥陶世古隆起成因机制

晚奥陶世古隆起展布方向与北东-近东西走向的塔北隆起核部轮台断裂、轮台凸起具有很好的一致性,表明晚奥陶世古隆起与塔北隆起具有一定的成因联系。因此,论文在塔北古隆起的大背景下分析分析晚奥陶世古隆起的形成机制。晚奥陶世,盆地南缘西昆仑洋、阿尔金洋处于俯冲消减闭合、弧陆碰撞阶段(Xiaoetal., 2009; Yeetal., 2008; 吴玉等, 2016; 何碧竹等, 2011; 许志琴等, 2011; Xuetal., 2013),对盆地内部施加了由南至北的挤压应力,塔北地区在早期基底古隆起基础上,沿基底软弱带自南向北逆冲形成核部位于轮台凸起的大型断层转折褶皱(何登发等, 2011; 陈槚俊等, 2019),轮南古隆起此时为塔北大型断层转折褶皱的南翼(图9)。

图9 轮南古隆起构造演化模式图Fig.9 Tectonic evolution model diagrams of Lunnan paleo-uplift

4.2 晚泥盆-早石炭世古隆起成因机制

晚泥盆-早石炭世古隆起有两个特点:一是从隆起展布方向与构造应力关系看,晚泥盆-早石炭世NNE向古隆起与晚泥盆-早石炭世NW-SE向构造应力方向近似垂直。二是从构造变形看,晚泥盆-早石炭世古隆起为东翼陡、西翼缓的大型褶皱,且早古生代地层整体褶皱变形,不同时代地层变形一致(图9)。因此,晚泥盆-早石炭世古隆起为同轴构造变形的褶皱型隆起。该期褶皱型隆起的形成动力源来自于盆地东南缘阿尔金构造域碰撞造山。

晚泥盆-早石炭世,受盆地东南缘阿尔金-祁连地体碰撞造山的影响(牟墩玲等, 2018; Xuetal., 2013),盆地内受到NW-SE向挤压应力作用,形成盆地中东部普遍发育的上泥盆统-石炭系与下古生界之间的角度不整合(许志琴等, 2011; 何碧竹等, 2011, 2013)。受NW-SE向挤压应力,塔北古隆起南斜坡发生构造分异,轮南地区发生褶皱变形,形成褶皱型隆起。

4.3 晚二叠世-三叠纪古隆起成因机制

晚二叠世-三叠纪古隆起的形成与盆地北缘南天山洋的关闭和库车前陆盆地的形成有直接关系。南天山洋经历多期“裂开-关闭”旋回,最终在晚海西期关闭(能源等, 2016; Wenetal., 2017),造成塔里木盆地北部地区强烈挠曲沉陷,形成晚海西期库车前陆盆地(图9)。晚海西期库车前陆盆地前缘隆起的范围比较大,南界位于现今轮台凸起以南,涵盖了研究区北部(Xiaoetal., 2009; 罗金海等, 2012; 李曰俊等, 2009; 余海波等, 2016)。因此,研究区晚二叠世-三叠纪古隆起的构造属性为库车前陆盆地前缘隆起的一部分,其形成主要受控于盆地北缘南天山洋闭合造成的强烈挤压作用。

5 结论

(1)轮南古隆起地质结构具有纵向分层、平面分区的特点。纵向分层性表现为中-新生界多发育整合/平行不整合、上奥陶统-二叠系发育多期不整合、寒武系-中下奥陶统发育平行不整合。平面分区性表现为西、中、东地层格架具有明显差异性。

(2)轮南古隆起主要经历了6个演化阶段:寒武纪-早中奥陶世前古隆起、晚奥陶世古隆起形成、晚泥盆-早石炭世叠加改造、晚二叠世-三叠纪古隆起定型阶段、侏罗纪-古近纪古隆起埋藏和新近纪以来构造掀斜。

(3)轮南古隆起现今以寒武-奥陶系碳酸盐岩为主体的隆起是晚奥陶世古隆起、晚泥盆-早石炭世古隆起、晚二叠世-三叠纪古隆起三者复合叠加而成。晚奥陶世古隆起高点位于研究区西北部QG5-AD16-YQ5-YQ9井周缘,呈北东走向,近似平行于轮台断裂。晚泥盆-早石炭世古隆起位于研究区中部TS2-LN1-LN13等井附近,呈NNE向展布,为西翼缓东翼陡的同轴构造变形的褶皱型隆起。晚二叠世-三叠纪古隆起分布在研究区北部YQ5-LS2-LN1-LG36井以北,呈近东西向展布。

(4)轮南古隆起不同时期隆起具有不同的成因机制,但都与盆地周缘洋盆闭合、造山作用关系密切。晚奥陶世古隆起的形成受控于盆地南缘西昆仑洋、阿尔金洋消减闭合作用,该期古隆起为以轮台凸起为核部的塔北古隆起的南翼。晚泥盆-早石炭世古隆起的形成受盆地东南缘阿尔金-祁连地体碰撞造山的影响,为阿尔金-祁连地体碰撞造山NW-SE向挤压作用下形成的纵弯褶皱。晚二叠世-三叠纪古隆起的形成主要受盆地北缘南天山洋闭合的影响,为南天山洋闭合后形成的库车前陆盆地前缘隆起的一部分。