探讨儿科静脉输液中的护理风险因素及对策

2020-12-19赵通婕

赵通婕

(山西省儿童医院山西省妇幼保健院,山西 太原)

0 引言

小儿静脉输液为儿科常见治疗手段,而静脉穿刺是一种最基本且应用最广泛的护理技术操作,但其技术的好坏受多种因素的影响[1];另外,儿童群体具有特殊性,血管细小不明显,穿刺时容易出现抵触心理,易导致无法一次穿刺成功、药液外渗等情况,外加家属对静脉穿刺技术的期望较高,因此容易出现护患矛盾,不仅影响治疗效果,还有可能导致医疗纠纷[2]。为了进一步提高儿科静脉输液的成功率、顺利开展护理操作,本院对2018 年3 月至2020 年4 月120 例静脉输液患儿的护理风险因素进行了综合分析,并实施了针对性对策,取得理想效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择于本院儿科接受静脉输液治疗的患儿120 例,样本纳入时间由2018 年3 月开始,到2020 年4 月结束,对照组男33 例,女27 例,年龄4 个月~9 岁,平均(4.95±2.63)岁。试验组男35 例,女25 例,年龄5 个月~8 岁,平均(4.88±2.37)岁。两组一般资料比较,无典型差异性(P>0.05),有均衡性。

1.2 方法

对患儿临床资料进行回顾性分析,发现护理风险因素有:(1)护理人员方面:a.心理承受能力差:护理人员心理素质不稳定,对外界各种刺激承受能力低,容易产生抑郁、烦躁和紧张等消极情绪,遇到家属怨言、患儿哭闹等不良刺激时,无法自觉对自身情绪进行调节;儿科护理工作繁琐,风险责任高,患儿输液时,家属陪伴在身侧,并时刻关注,无形中增加了护理人员操作的压力;患儿血管条件差,依从性低下,护理人员担心穿刺失败后遭受家属指责,心理压力过大,容易出现心理失衡,从而影响穿刺成功率;b.护理人员风险意识缺乏:护理人员未与家属进行有效的交流,工作量大,专业知识储备不足,对于家属提出的问题无法耐心详细解答,导致家属的需求无法得到满足,产生不满;c.护理人员责任心缺乏:在日常护理工作中注意力不集中,抱有侥幸心理,未及时解决遇到的问题,最终埋下隐患,导致家属不满。(2)患儿与家属方面:a.患儿方面:儿童静脉细小,分支较多且弯曲隐匿,特别是皮肤颜色较深与肥胖患儿,静脉十分隐匿,穿刺难度较大;儿童性格活泼好动,若家属不能有效辅助护理人员的工作,在穿刺时,将很难固定患儿身体关节部位与头部,即便护理人员穿刺到位,也无法确保能够一次性成功,或穿刺成功,未加强看管,造成患儿拔出针头,导致穿刺失败。b.家属方面:大部分儿科疾病发病急、病情进展快速,而患儿表达能力不足,家属对病情缺乏了解,无法正确估计预后,因此自认为到医院治疗便能够后顾无忧,一旦不满足其治疗要求,便会产生不良情绪,语言粗暴,不尊重护理人员,甚至做出一些过激行为。另外,患儿家属对静脉穿刺技术有着过高的期望,未考虑患儿个体差异,甚至部分家属认为静脉穿刺一次就能成功,以自我为中心,若穿刺不成功,就会产生埋怨心理,对护理人员恶语相向,或做出暴力行为。(3)环境因素:儿科静脉输液环境不佳,受夜间光线暗淡等因素的影响,护理人员判断时容易出现偏差,从而导致静脉穿刺失败;儿科患儿较多,嘈杂的环境无法使患儿保持安静状态;秋冬季节温度较低,若室内温度偏低,易造成患儿四肢受凉,血管受冷后将收缩变细,使穿刺难度增加;夜晚急诊输液患儿较多,且陪护家属多,家属均十分担忧患儿的健康,心情焦急,不断催促护理人员,这种状况下易导致护理人员缺乏耐心,产生不良情绪,影响穿刺操作。

针对上述护理风险因素,制定并实施以下对策:(1)提高专科护理操作水平:首先,护理人员要熟练掌握患儿静脉解剖部位和特点;其次,静脉输液前要做好各项准备工作:要选择合适的针头、血管和穿刺点,结合患儿血管条件、滴速、液体浓度等,选择适宜型号的针头,并对其带钩、弯曲、管道、连接处渗漏等情况进行检查,再按照穿刺血管所处位置,选择数量与长度适宜的胶布,将其放置在治疗盘内;正式穿刺前,告知家属配合,固定好患儿,避免其头部摇动,进针点选择静脉明显处向后移0.3~0.5cm,待仔细消毒后,以5~10°进针,进针时保持慢、稳、轻,尤其是血管显露不明显者,若穿刺时回血,则禁止进针,防止刺破血管壁造成肿胀。最后,成功穿刺后固定妥当,护理人员右手将针柄固定不动,确保穿刺静脉壁与头皮针头保持平行;拔针时可以按照无痛拔针法进行操作,即针头纵轴平行于血管纵轴,缓慢朝外拔针,在针头即将脱离血管壁时,迅速将其拔出体外,同时将消毒干棉球压住针眼,时间为三至五分钟,防止局部瘀血,并有效保护血管;若患儿存在凝血机制障碍或出现哭闹不止表现,应适当延长按压时间。(2)增加与患儿、家属之间的交流:利用儿童喜欢受到表扬和注意力易分散等特点,护理人员在穿刺前可以适当安抚患儿,保持语言温和,态度诚恳,使患儿消除恐惧感和陌生感;若患儿哭闹,还可轻轻抚触其四肢与脸颊等,使患儿感受到关爱,增加对医护人员的信任感。护理人员还可与家属建立良好的交流关系,理解家属的心情,以周到的服务、文明的语言和专业的技术取得家属的认可;若家属不理解且发脾气时,要耐心向其解释,并给予一定的安慰;输液前做好各项宣传教育工作,嘱咐家属静脉输液前禁止对患儿喂奶喂水,防止穿刺时患儿哭闹出现恶心呕吐,引起窒息;将辅助约束患儿腿部、头部的方法告知家属,解答家属提出的疑问,穿刺成功后以喂奶的姿势将患儿抱住,并对其双手进行适当约束,避免其拔掉针头。(3)提高护理人员心理素质:a.提高职业素养,理解家属:患儿哭闹时,家属心疼幼儿,心情紧张,遇事容易冲动,而激动的心情会影响护理操作的有序进行,因此护理人员要对家属的心情表示理解,尽可能宽容家属的过分言语与行为,充分利用语言的技巧化解家属的担忧顾虑心理,展现较高的职业素养;b.克服不良情绪,提高应变能力:护理人员执行静脉输液操作时,要集中精神,保持心态平稳,将干扰因素排除,尽可能一次性穿刺成功;c.提高责任感,学会情绪调节:高度的责任感有助于护理人员在日常工作中加强学习,一丝不苟,并且对其业务技术的提高也有益处;护理人员要尽可能避免将生活情感上的烦恼带入工作中,要学会合理释放压力,日常生活中保持乐观积极的心态。

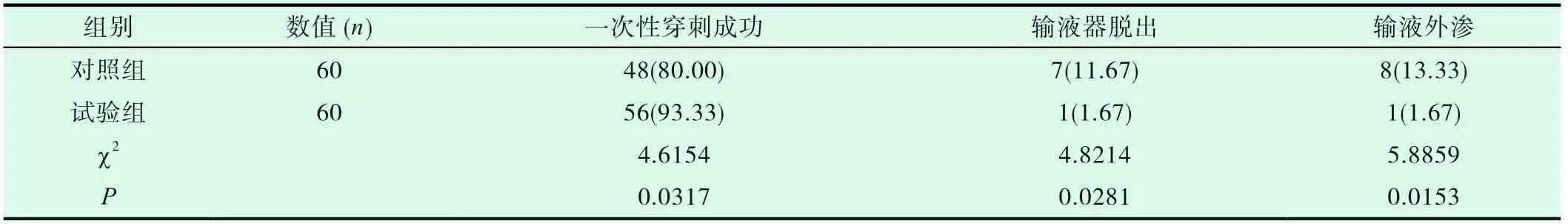

表1 两组静脉输液情况比较(%)

1.3 观察指标

评价干预前后患儿一次性穿刺成功情况[3]:穿刺成功,穿刺期间未出现意外且未重复穿刺;观察干预前后输液器脱出、输液外渗发生率。

1.4 统计学方法

通过SPSS 20.0 对数据统计处理,计数资料以%表示,χ2检验,P<0.05 有统计学差异。

2 结果

试验组一次性穿刺成功率、输液器脱出发生率、输液外渗发生率与对照组比较,有统计学意义(P<0.05),见表1。

3 讨论

儿科静脉输液室是医院的窗口科室,静脉输液治疗是缓解疾病症状最快速且最有效的方法[4],但由于儿童年龄小,对疼痛比较敏感,外加血管浅且细,因此静脉穿刺时会常常出现哭闹抵抗、恐惧和紧张等反应,使穿刺操作的难度大大增加[5];另外,家属在患儿静脉穿刺时表现出的浮躁急切情绪也会影响到正常的护患沟通。因此护理人员需要不断充实自我及时更新自身掌握的输液知识和技术,在实践中不断进行总结,以提供给患儿有效安全的输液护理,使患儿、家属完全满意[6]。

本研究结果显示护理人员、患儿与家属以及环境是儿科静脉输液护理的主要风险因素,制定并落实相关对策后,一次性穿刺成功率由干预前的80.00%提高到干预后的93.33%且输液器脱出以及外渗发生率明显下降,表明找出导致小儿静脉输液事故的原因,并采取积极有效的对策,能减少护理差错,使患儿顺利完成输液及临床治疗,并建立和谐的护患关系。

综上所述,儿科静脉输液过程中易出现与护理人员、患儿及其家属、环境等有关的护理风险,及时采取对应的对策,能使静脉穿刺成功率提高,避免护理差错,密切护患关系。