针刺联合中药治疗痰浊上蒙型眩晕48 例的临床观察

2020-12-19张伟强王非

张伟强,王非

(1.湖北中医药大学,湖北 武汉;2.湖北省武汉市中医医院脑病科,湖北 武汉)

0 引言

眩晕病是临床常见、多发的疾病,多见于女性,50 岁以上年龄段的中老年人发病最多[1],表现为头晕目眩、视物旋转,常伴有恶心呕吐、心慌胸闷、耳鸣、视物模糊、肢体麻木等症状。其病因复杂,涵盖临床多个学科,可见于高血压、梅尼埃病、良性阵发性位置性眩晕、后循环缺血等多种系统的疾病。目前临床对于该疾病多以西药治疗为主,其优点为短期效果明显,经济方便,但易再次复发,也容易对西药产生不良反应及耐药性[2]。为探究中医针刺与中药结合在临床治疗的效果,笔者对临床实践中采用针刺配合中药汤剂口服治疗的痰浊上蒙型眩晕病48 例进行疗效的观察,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

96 名患者均来自武汉市中医医院脑病科门诊病例,采取计算机随机数发生器按1:1 比例分为治疗组与对照组,对照组48 例,采用中药汤剂治疗,其中男性23 例,女性25 例,年龄范围在33-73 岁,平均(52.02±7.21) 岁,病程1 年-5 年,平均(2.52±1.47)年。另一组48 例为治疗组,其中男24 例,女24 例,年龄在33-73 岁,平均(52.07±7.04)岁,病程1 年-5年,平均(2.55±1.51)年。两组别性别、年龄、病程等基本资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

西医根据《实用神经精神科手册》[3]标准确诊。眩晕发作一般突然出现,持续数分钟,一般在数分钟至数小时缓解,每日发作数次或数日 1 次。可出现站立不稳、踩空感、眼球震颤等平衡障碍及视觉障碍。TCD 检查示:椎基底动脉血流量减少。中医根据《中医病证诊断疗效标准》[4]标准确诊。眩晕痰浊上蒙证型:头重如裹,视物旋转,胸闷作恶,呕吐痰涎,苔白腻,脉弦滑。

1.3 纳入标准

①同时符合上述西医诊断标准及中医诊断标准;②年龄要求大于30 岁;③具有良好的治疗依从性。

1.4 排除标准

①器质性病变者;②精神病患者或合并精神障碍者;③妊娠及哺乳期妇女。

2 治疗方法

2.1 对照组

对照组予以盐酸氟桂利嗪胶囊(西安杨森制药有限公司国药准字H10930003)5mg/次,1 次/日;天麻素注射液(上海现代哈森(商丘)药业有限公司国药准字H20066464)0.6g/次1 次/日。连续治疗2 周。

2.2 治疗组

在对照组治疗的基础上加用针刺疗法,针刺取穴:百会、颈百劳、风池、足三里、阴陵泉、丰隆,双侧穴位选用双侧。随症加减,伴恶心呕吐者加中脘、内关穴;耳鸣者加听宫、听会。操作方法:患者取仰卧位,局部皮肤消毒,取1.5 寸毫针常规消毒针尖朝后平刺刺入百会穴1 寸,风池穴针尖朝向鼻尖方向刺入1 寸,颈百劳直刺刺入0.5 寸,其余诸穴直刺刺入1.5寸,以得气为准,留针30 min,每日1 次,7 天为1 个疗程,连续治疗2 个疗程。

同时采用半夏白术天麻汤剂口服治疗。方剂组成:半夏12g、白术15g、天麻15g、茯苓12g、甘草6g、化橘红9g、生姜3片、大枣5 枚,水煎煮,取汁400mL,每日1 剂,早晚分服。随证加减,伴有呕吐者酌情加入代赭石、旋复花;胸闷者加入瓜蒌、薤白;耳鸣者加入石菖蒲。7 天为1 个疗程,连续治疗2 周。

3 疗效分析

3.1 疗效标准

参照《常见疾病的诊断与疗效判定标准》[5]。治愈:眩晕及伴随症状消失;好转:眩晕发病时间缩短,发生次数减少;无效:眩晕症状无明显变化。总有效率=(显效+有效)/总例数×100 %。参照《中药新药临床研究指导原则》[6]评分标准,将主要症状(视物旋转、恶心呕吐、胸闷不适)从重到轻分为6、4、2、0 分)。并记录两组患者治疗前后眩晕持续时间及发作频率。

3.2 统计学方法

应用统计学SPSS 23.0 软件进行统计分析处理,以均数±标准差表示计量资料,进行t检验,计数资料采用χ2检验。

3.3 治疗效果

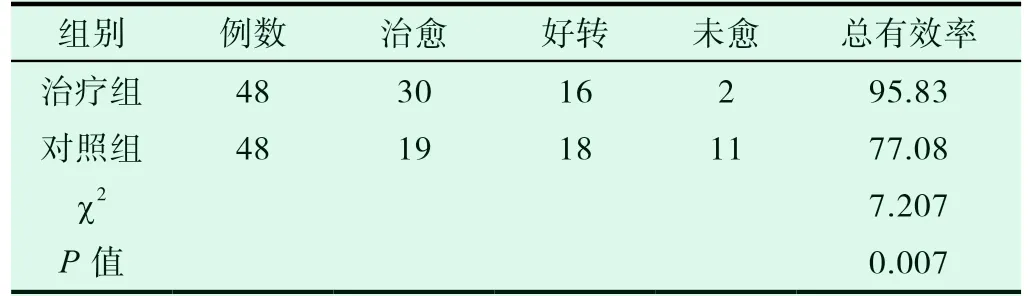

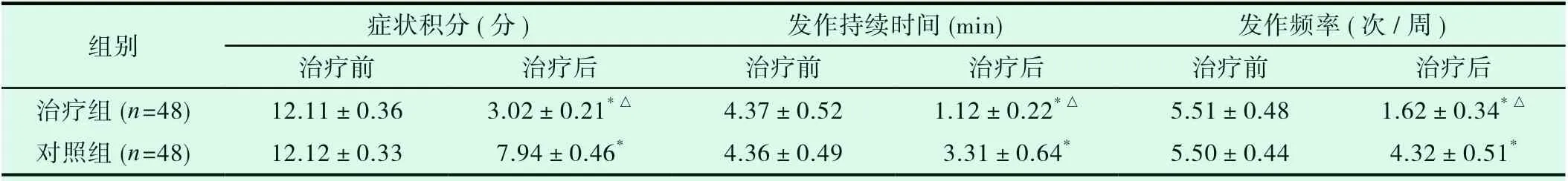

治疗组患者,治愈30 例,好转16 例,未愈2 例,总有效率为95.83%,对照组总有效率为77.08%,治疗组临床治疗效果明显优于对照组(P<0.05),差异有统计学意义,结果见表1;从两组患者治疗前后症状积分、发作持续时间与频率的数据进行对比,发现治疗组对缓解眩晕发作症状、减少频率及时间优于对照组(P<0.05),差异有统计学意义,结果见表2。

表1 两组患者疗效比较

表2 两组患者治疗前后症状积分、发作持续时间与频率的比较

4 讨论

中医学认为眩晕的发生多与风、火、痰、瘀、虚五大因素相关,情志不畅、外伤、体虚久病等都为本病的致病因素。本病好发于中老年人,一方面中年年人自身脏腑功能随着年龄的增长逐渐减退,气血生化不足,不能上荣于脑,另一方面由于现代人们的饮食及生活习惯偏于嗜食肥甘厚腻,熬夜伤身,日久容易损伤脾胃,导致脾胃的运化功能失司,聚湿成痰,痰浊上蒙于清窍,阻碍气机,清阳不升,发为眩晕。故而痰浊之邪在眩晕病的发展进程中起着至关重要的作用。半夏白术天麻汤原方出自清代程钟龄《医学心悟》卷四:“眩,谓眼黑,晕者,头旋也,古称头旋眼花是也。其中有肝火内动者,经云‘诸风掉眩,皆属肝木是也,逍遥散主之。’有湿痰壅遏者,书云 ‘头旋眼花,非天麻、半夏不除是也,半夏白术天麻汤主之”,方中以半夏燥湿化痰、降逆止呕,天麻平肝潜阳、息风止痉,制上亢之风阳,两者共为君药;白术功能补气健脾、燥湿利水,茯苓功能健脾利水渗湿,橘红能理气化痰,甘草、生姜、大枣三味药调和脾胃,为佐使药,诸药相互作用,共凑燥湿化痰、平肝熄风之效。百会位于巅顶,在循行于督脉,为“诸阳之会”,针刺此穴位有良好的醒脑开窍、升提阳气、平肝潜阳的作用,能有效缓解眩晕症状[7]。现代研究表明,针灸百会穴,可以改善脑组织血液供养缓解椎-基底动脉供血不足的情况,还能提高机体的抵抗力,增强机体的防卫功能[8]。风池穴为手足少阳经与阳维脉交会穴,功能平肝潜阳,主治肝阳上亢所致的头晕、头痛。颈百劳穴位于颈部,能够舒筋通络、改善局部血流情况的功效。足三里与丰隆穴都是足阳明胃经经穴,通过针刺可以调节脾胃功能,改善痰湿体质[9];阴陵泉为足太阴脾经经穴,《卷二·通玄指要赋》指出“阴陵开通于水道”,通过针刺该穴位,健脾利水祛湿,起到改善津液代谢的作用[10]。

综上分析可以得出结论,针灸联合半夏白术天麻汤治疗痰浊上蒙型眩晕能有效的提高其临床效果,降低发作频率及持续时间,值得临床推广应用。