我国高速铁路到发线合理长度研究

2020-12-17张守帅李微闫海峰

张守帅, 李微, 闫海峰

(1.西南交通大学交通运输与物流学院,四川成都 611756;2.成都高级技工学校,四川成都 610081)

0 引言

到发线有效长是高速铁路车站设计的核心标准,其不仅影响到工程投资,而且与行车安全、行车效率息息相关。我国《铁路车站及枢纽设计规范》中规定停靠长编组列车时高速铁路贯通式车站的到发线有效长应采用650 m,明显长于日本(530 m)、德国(450 m)等国家的相关规定。

实际上,我国京沪高铁车站到发线有效长大量在600 m左右,未满足设计规范的相关要求。2019年1月5日,约440 m长的17辆超长编组“复兴号”列车在京沪高铁正式上线运行,表明我国目前的到发线有效长对绝大多数不运行17辆编组“复兴号”的线路是有一定冗余的。

到发线有效长与列控系统、动车组牵引制动性能等有着密切关系,若无法与之合理匹配,则会导致司机对标停车困难、增加行车间隔甚至列车冒进信号等安全事故。考虑到我国列控系统已经进行了多次优化,有必要在分析高速铁路到发线有效长影响因素的基础

上,研究与当前技术条件相匹配的到发线有效长。

1 我国高速铁路车站到发线有效长

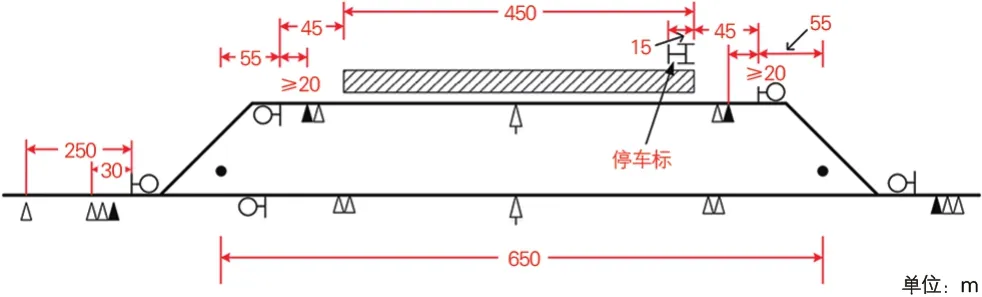

与普速铁路略有不同,高速铁路到发线有效长是指到发线两端警冲标间的距离。我国高速铁路相关设计规范要求到发线有效长为650 m,其中站台长450 m,动车组停车标在站台内侧15 m,出站信号机在站台外侧45 m,出站应答器组在信号机内侧距离≥20 m,警冲标在出站信号机外侧55 m(见图1)。

图1 高速铁路到发线有效长示意图

2 高速铁路车站到发线有效长确定依据

2.1 站台长度

站台长度应确保我国所有型号动车组中最长列车的停靠需求,同时还应留有一定冗余以保证在司机停靠存在一定误差时列车也全部在站台范围内。除少量17辆编组“复兴号”外,目前我国重联状态下最长的动车组型号为CRH380D,长度为430.6 m,单列最长的动车组型号为CRH1E,长度为428.9 m,可见当前站台长度有约20 m的冗余,满足动车组列车的停靠要求。

2.2 2个出站信号机间的距离

2个出站信号机间的距离是指同一到发线出站信号机与反向出站信号机间的距离。该距离的确定依据主要是在早期列控系统技术条件下,当列车侧向进站仅接收到轨道电路的UUS码,而未接收到进站应答器信息的特殊情况下,列车转为部分监控,以80 km/h的速度进入车站,在股道接收到HU码后采用最大常用制动的停车距离,停车距离是以制动距离相对较长的CRH2型动车组以85 km/h的初速度在连续2‰下坡道上的最大常用制动距离为依据确定的[1],即为540 m。

2.3 停车标与出站信号机间的距离

动车组进站停车时需要按照列控系统的一次控车曲线行驶,我国列控系统在计算控车曲线时均考虑到列车运行过程中测速测距等各种误差而预留了60 m的安全防护距离,即控车曲线的实际“0速”点位于打靶点—出站信号机—前60 m。若动车组停车位置标距出站信号机小于60 m,则司机在股道上会受到控车曲线的影响而未到达停车标时被迫停车,导致司机需再次启动列车前移以完成对标,即所谓的“靠标停车困难”或“二次停车”[2]。因此,停车标应距出站信号机60 m及以上的距离,具体数值由各铁路局集团公司自行确定,但一般按不小于80 m掌握。

2.4 出站应答器与警冲标间的距离

当发生进站信号机故障等特殊情况时,需要开放引导信号接车,此时列车以引导模式进站运行,若此时司机操纵失误,有可能以引导模式冒进出站信号,此时出站应答器中的绝对停车包可起到最后一道防线的作用,因此出站应答器至警冲标间的距离应满足列车紧急停车的要求,保证列车不冲出警冲标范围。之前的列控系统中引导模式的允许速度为20 km/h,考虑到CRH3型动车组以25 km/h在2‰的下坡道,紧急制动距离为53 m,附加车头至应答器信息接收单元的距离5 m,因此出站应答器距警冲标不应小于58 m。

2.5 出站应答器与出站信号机间的距离

考虑到车载应答器接收天线与地面应答器为准的匹配关系[3],根据《CTCS-3级列控系统应答器应用原则》的要求,出站应答器组宜靠近站台端设置,且距离出站信号机的距离不应小于20 m,同时应答器组内相邻应答器间的距离为5 m。

3 技术标准变化及对到发线有效长的影响分析

3.1 2个出站信号机间的距离

从坡度来看,我国相关标准规定[4]:到发线有效长度范围应设在平道上,当设在坡道上时不大于1‰。从列控系统来看,已将部分监控模式下的列车限速统一为45 km/h。

从逻辑上来看,当进站应答器丢失后,列车转而以部分监控模式进站,此时应属非正常情况,列车只需保证在进入股道接收到HU码时采取最大常用制动后的停车点不超出警冲标即可[5],强制要求其停在出站信号机前是没有依据的。以制动力较差的CRH380BK型动车组为例,其以50 km/h初速度在1‰下坡道上的最大常用制动距离为172 m,远小于站台长度。

综上所述,部分监控模式下的动车组制动距离不应再成为2个出站信号机间距离的限制因素。

3.2 停车标与出站信号机间的距离

在实际中经常出现停车标与出站信号机间的距离过大或过小的情况,当二者距离过大时,意味着停车标更靠近站台中部,导致部分较长的列车进站时无法保证车身全部在站台范围内;当二者距离过小时,则会导致司机二次停车,影响行车效率[6]。因此停车标与出站信号机间的距离应当大于列控系统最大常用制动的安全防护距离,同时保证列车停稳后尾部在站台范围内。

目前我国各型列控系统(包括300T、300S、300H、200H等)均将紧急制动曲线、常用制动曲线的安全防护距离分别由50 m/60 m压缩至30 m/40 m,因此目前停车标与出站信号机间的距离最小保持40 m即可。

3.3 出站应答器与警冲标间的距离

目前我国列控系统已经将引导模式下的最高允许速度统一为40 km/h,当CRH380BK型动车组以45 km/h初速度进行紧急制动时,制动距离长达249 m,因此出站应答器与警冲标间的距离已远不能满足引导模式下司机误操作后的安全防护需求,继续保持原58 m的距离没有意义。

4 当前技术条件下的高速铁路到发线有效长优化

4.1 高速铁路到发线有效长计算

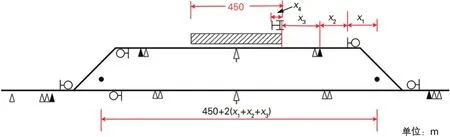

为便于分析,将出站信号机至警冲标、出站应答器至出站信号机、站台边缘至出站应答器、停车标至站台边缘的距离分别用x1、x2、x3、x4来代替(见图2)。

图2 高速铁路车站到发线有效长分析图

根据上文分析,停车标至出站信号机间的距离应不小于40 m[7],即x1+x2+x3≥40。

当列车对标停车时,司机驾驶室与停车标对齐,列车头部越过停车标约5 m,此时最长型号的列车(即长编组复兴号,以440 m计)尾部应全部在站台范围内,450-x4-(450-5)≥0。

同时,当列车对标停车时,应保证列车头部不超出站台范围,同时给司机操纵留有一定冗余(5 m),要求x4≥10。

列车最前面轮对未压上出站方面的轨道电路时,列车头部不应越过警冲标,x1≥5。

根据应答器设置原则[8],其距出站信号机应不小于20 m,x2≥20。

应答器组内相邻应答器间的距离为5 m,因此x3≥5。

到发线的有效长越短越有利于压缩工程投资、提高行车效率[9],因此目标为到发线有效长最小,即min(450+2x1+2x2+2x3);同时考虑到出站应答器的主要作用是防止停站列车在出站信号机未开发时,司机误操作启动列车[10],因此应在保证到发线有效长最小的前提下,尽量压缩列车撞到应答器前的启动加速距离,即min(x3+x4)。

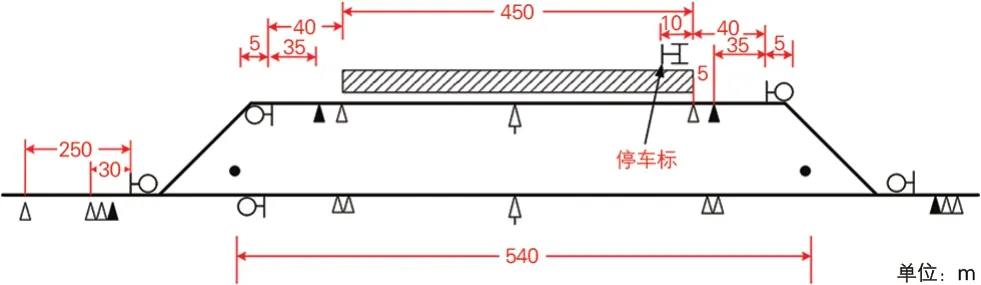

通过对上述模型求解,可得x1=5、x2=35、x3=5、x4=10,此时的到发线有效长为540 m,相比目前压缩了110 m。优化后的到发线各技术设备布置方案见图3。

图3 高速铁路到发线有效长优化布置示意图

4.2 优化方案验证

对立折作业和重联摘解作业进行分析,验证该方案的可行性。

立折作业以最不利的17辆编组复兴号为例进行检算,两侧停车标间的距离为430 m,列车长440 m,由于对标停车时列车头部超出停车标5 m,因此其停稳后恰好两端司机室对应站台两侧停车标,满足立折要求。

重联摘解作业则以我国最长的8辆编组CRH380D型动车组为例(列车长215.3 m),要求重联和摘解后的列车司机室均能在停车标范围内,以便组织后续发车。组织重联作业时,重联后的列车长约431 m,显然满足在站台范围内的条件;摘解作业时,需要将列车移动5 m以上,因此2列车外侧车头间距436 m,外侧司机室间距约426 m,小于停车标430 m的间距。

综上,本方案可满足最长列车的立折作业和短编组列车的重联摘解作业需求。

5 结论

到发线上的停车标、应答器、出站信号机、警冲标等技术设备相互耦合,关系复杂,共同决定了到发线的有效长。随着我国列控系统的不断优化以及动车组制动能力的增强,在当前技术条件下到发线长度可压缩110 m,即到发线有效长最小为540 m时仍可保证列车运行的安全、高效,这对提高运输效率、减少工程投资均有重要意义。