肿瘤异质性-精准临床诊治的挑战*

2020-12-17白日兰崔久嵬

白日兰 崔久嵬

肿瘤异质性[1]指肿瘤演进过程中分子生物学或基因方面发生改变,从而使不同肿瘤细胞的生长速度、侵袭能力、对药物的敏感性等产生差异,是肿瘤发生发展过程中的一个普遍而又至关重要的表现特征,是肿瘤赖以生存和进一步演进的重要状态和支撑点,也是近年来通过不断探索发现的一个关键理论和认识。目前,肿瘤异质性方面研究取得诸多新进展,包括对其内在规律、时空和组成成分的复杂性、形成机制等均有新的突破。

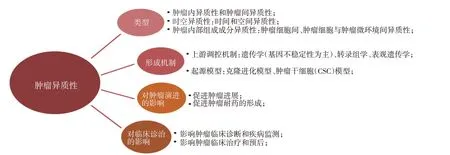

肿瘤异质性不仅可影响诊断,同时也对治疗、疗效和疾病监测、耐药性和预后等产生影响。对其深入分析有助于揭示肿瘤动态演进过程,包括从对肿瘤形态异质性的认识到分子机制的逐步揭示。肿瘤异质性与临床诊治密切相关,是实现精准诊治及攻克肿瘤的重大挑战。在这个过程中,随着高通量测序[2]和单细胞测序技术[3]的发展和不断完善,已在空间或时间上实现对不同区域肿瘤的单个细胞或全基因组进行深度测序,逐步揭示肿瘤异质性的相应理论和分子机制,并进一步促进对其形成规律、肿瘤演进过程的新认识。肿瘤异质性的组成及影响,见图1。

1 肿瘤异质性的复杂性

1.1 肿瘤的时空异质性

患者在不同阶段出现的肿瘤,可能面临不同的生物选择压力,使得个体遗传多样性随时间动态发生变化,称为时间异质性[4]。例如,与早期肿瘤相比,晚期肿瘤可能因营养物质耗尽,缺氧生存策略的选择似乎更强,如侵袭和血管生成能力增强[5-6]。另一方面,具有遗传多样性的肿瘤亚群在单个疾病部位内或不同疾病部位之间分布不均,称为空间异质性[4,7]。前者指原发病灶内部可包含多个位置上分离、分子上不同的细胞亚群,后者指肿瘤细胞在特定转移部位的遗传组成与原发肿瘤或其他转移部位不同。而局部区域和远处肿瘤细胞即使来源相同,也会因局部微环境,如氧合、营养丰度、免疫活性和基质组成等因素的相互作用使不同部位肿瘤产生遗传差异。因此,肿瘤异质性存在时空变异,可影响肿瘤的发展、免疫细胞进入肿瘤及对治疗的反应性。

图1 肿瘤异质性的组成及影响

1.2 肿瘤组成成分的异质性

1.2.1 肿瘤细胞间异质性 肿瘤细胞内部不同肿瘤细胞间存在异质性,如不同驱动突变肿瘤细胞的共存现象,其相互作用可更好地维持肿瘤异质性的平衡状态。研究发现,表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)vⅢ缺失突变型肿瘤克隆可通过旁分泌机制分泌白细胞介素6 和白血病抑制因子维持野生型EGFR(wild-type EGFR,WT-EGFR)克隆的生长和活化,维持了肿瘤异质性[8]。Hobor等[9]发现,使用抗西妥昔单抗的结直肠癌中,EGFR抑制剂抗性细胞(KRAS 突变型)可通过旁分泌方式分泌转化生长因子α 和双调蛋白维持WT-KRAS 型药物敏感性细胞的生长。此外,肿瘤内部一些细胞可表现为干细胞样特性,可通过建立分化等级产生细胞异质性,导致肿瘤内存在一系列不同的细胞类型[10-11];还可以在单个肿瘤内分化为代谢和功能不同的亚克隆,维持肿瘤内部组成成分的异质性[12]。

1.2.2 肿瘤细胞与肿瘤微环境间异质性 除肿瘤细胞间异质性外,肿瘤细胞与其周围微环境间相互作用亦会导致肿瘤异质性,促进肿瘤进展。首先,肿瘤组织中存在氧分布异质性,进而导致线粒体分布异质性。有研究发现,低氧可通过激活SIAH2-NRF1轴下调线粒体相关核编码基因的表达并抑制线粒体活性,导致“Warburg”效应增强、肿瘤代谢重编程、肿瘤相关巨噬细胞极化并促肿瘤免疫反应,从而重塑并营造适宜生存的肿瘤微环境(tumor microenvironment,TME),维持并促进肿瘤进展[13]。其次,微环境中血管的不同分布可影响肿瘤细胞的空间分布[14]。在肿瘤细胞和巨噬细胞的空间分布模型中,因代谢由与血管间的距离驱动[15],氧利用率随着与血管间的距离增加而降低,使得肿瘤细胞更依赖于产生乳酸的无氧糖酵解。而高乳酸浓度对巨噬细胞的存活不利,因此远离血管的肿瘤组织巨噬细胞较少。治疗过程中药物浓度分布受到血管的距离、局部纤维化和组织结构的其他特征影响,而进一步影响肿瘤细胞的空间分布[16]。此外,TME 中免疫细胞浸润程度存在显著的区域差异,且肿瘤与免疫系统相互作用的复杂性可能有助于肿瘤内异质性(intra-tumor heterogeneity,ITH)的形成。一项研究对71个肝细胞癌样本检测发现,肿瘤细胞纯度最低的区域是免疫细胞浸润程度最高的区域;使用RNA 测序数据测量的肿瘤浸润淋巴细胞负荷和克隆性、区域新表位变异和潜在的病毒辅助因子信号均可显著增加临床相关ITH的范围和价值[17]。

综上所述,肿瘤异质性具有复杂性、多样性的特点。而近年来发展的单细胞测序技术,能够分离空间或时间上不同肿瘤区域混合群体中单个细胞,使研究者从多个维度逐步了解肿瘤组成成分的复杂性和时空多变性,是探索肿瘤进化的有效、新兴测序方法[18-19]。

2 肿瘤异质性的形成机制和起源模型

肿瘤异质性的形成机制十分复杂,可由遗传、转录组、表观遗传学等的变化共同导致。本文重点关注基因组不稳定性在促进遗传多样性和细胞异质性方面的重要作用,以及表观遗传学对肿瘤进化和异质性形成的影响。目前,为进一步解释肿瘤异质性起源和克隆多样性的维持,已建立各种模型,虽然任一单一理论模型均无法全面地阐述肿瘤异质性的起源,但这些模型并非相互排斥,而是共同作用以创建一个复杂的动态平衡系统。

2.1 肿瘤异质性的形成机制

2.1.1 基因组不稳定性促进遗传多样性和细胞异质性 基因组不稳定性是遗传多样性和体细胞异质性发生的重要机制之一[20-21],可由端粒损伤、DNA 错配修复缺陷和微卫星不稳定性等内源性因素引起[22-23],使肿瘤细胞更容易发生突变而促进肿瘤异质性。载脂蛋白B mRNA 编辑酶催化多肽(apolipoprotein B mRNA- editing enzyme catalytic- polypeptide,APOBEC)家族成员是导致基因组不稳定性的一个重要因素。其在炎症因子和相关修复通路失衡的作用下可造成人体基因组损伤,持续引发大量体细胞突变,为基因进化提供了足够变异基数[24-25]。与APOBEC 胞苷脱氨酶活性相关的体细胞拷贝数改变(somatic copy-number alteration,SCNA)、易位和突变均存在明显的ITH,成为肿瘤多样性的内源性驱动力[26]。

2.1.2 表观遗传学影响肿瘤进化和异质性的形成遗传异质性不能完整解释肿瘤表型的多样性,表观遗传学修饰可在不改变DNA序列基础的前提下下调控基因的活性,影响肿瘤进化和异质性形成及发展[10,27]。在分子水平上,DNA 甲基化、组蛋白翻译后修饰、非编码RNA、组蛋白变异和染色质重塑等均可对基因表达、细胞功能和表型产生影响[28]。如组蛋白甲基化修饰可在具有自我更新能力的肿瘤干细胞样细胞(cancer stem like cell,CSLC)和已分化的细胞间实现细胞可塑性,促进耐药性肿瘤克隆的局部生长[10]。表观遗传ITH与遗传变异相关,基因组和表观基因组间的复杂作用有助于单个肿瘤产生表型异质性。有研究表明,体细胞突变可能是早期致癌事件,而DNA甲基化改变显著地促进了肿瘤后期的分支进化[29]。也有证据表明,遗传和表观遗传事件可能是肿瘤克隆走向进展的独立影响因素,如黑色素瘤中观察到细胞周期蛋白依赖性激酶抑制因子2A/B基因座的缺失和基因高甲基化是相互排斥的事件,均与脑转移时间更短有关[30]。

2.2 肿瘤异质性的起源模型

2.2.1 肿瘤克隆进化模型 在克隆进化模型中,基因组不稳定性的随机突变的积累可导致遗传多样性的增加,随着时间的推移,肿瘤会获得具有不同基因型的亚克隆并在随后的选择驱动下保留优势肿瘤亚群。克隆进化模型有以下几个理论模式:分支进化模型将每个测序的肿瘤细胞中鉴定出的突变视为肿瘤体细胞进化树的主干,而仅存在于部分肿瘤细胞中的亚克隆突变视为分支[31-33];另一个为“大爆发”模型,将基因组变异的获得描述为突然的、离散的突变爆发或“灾难性”染色体事件[34-35],如染色体碎裂[36],认为这些大量基因组事件通常发生在肿瘤早期,而后期没有选择;中性进化理论则认为在早期致癌阶段,癌前细胞被反复选择和消除,而在后期建立的肿瘤细胞克隆中发生的额外突变是中性的[37]。

2.2.2 肿瘤干细胞模型 肿瘤干细胞(cancer stem cell,CSC)模型认为肿瘤细胞中异质性的重要来源是CSC,只有这些肿瘤细胞具有无限的自我更新能力,与肿瘤的发生和长期生存维持相关[38]。CSC 可通过建立分化等级产生细胞异质性,导致肿瘤内存在一系列不同的细胞类型[10];还能够在单个肿瘤内分化为代谢和功能不同的亚克隆,对肿瘤异质性的形成至关重要[12]。对于肿瘤干性细胞的形成过程,目前有两种观点:一种理论认为肿瘤中原本就存在少数CSC,并在随后肿瘤进化过程中逐渐形成优势克隆;另一种假设认为,异质性肿瘤细胞群可通过表观遗传修饰等原因促进肿瘤干性重编程[10]进而使其成为易突变细胞,即CSLC。这些细胞随后可获得稳定表达耐药基因的特征,进一步促进肿瘤异质性的形成和维持[39]。

综上所述,肿瘤在多种因素共同作用下演进成为一个复杂、动态的细胞混合体。肿瘤内部各组分间互相作用,一方面可引起不同代谢表型改变,另一方面可改变TME异质性;同时,微环境对肿瘤细胞的压力可使其内部组分发生适应性改变,最终形成一种动态、稳定的异质性生物状态。

3 肿瘤异质性对肿瘤演进的影响

3.1 促进肿瘤进展

由于肿瘤进展过程中基因突变、选择压力的时间变化,早期肿瘤和晚期肿瘤间基因表达和组成成分呈现出异质性,使其能够在复杂多变的环境中更好地适应和生存。多任务进化理论模型显示[14],早期肿瘤最接近细胞分裂、生物量和能量产生原型,而晚期肿瘤更接近免疫相互作用、侵袭和血管生成、组织重建原型[5]。肿瘤细胞分布的空间异质性也有利于其转移和进展。如在乳腺肿瘤中,肿瘤中心细胞表达的标志物与增殖较弱和静态表型相关(如编码碳酸酐酶Ⅻ、缺氧诱导因子等),而周边细胞的侵袭和增殖标志物上调,以促进肿瘤向周边及血管侵袭和转移[40]。多任务进化理论同时也提出组织性能最大化理论,认为肿瘤的选择是建立在总体组织性能水平上的,表现为在选择权衡过程中不同肿瘤细胞具有不同的分工[14],如在转移中,由不同细胞专责改变细胞外基质、募集血管、促进肿瘤移入血管等[41]。因此,ITH 和空间结构在促进肿瘤生存、不断进展过程中发挥重要作用。

3.2 促进肿瘤耐药的形成

肿瘤异质性亚群可在药物的环境压力下被筛选或形成药物耐受细胞,这种肿瘤异质性状态是肿瘤克服药物压力得以生存、并进一步形成耐药优势克隆的基础和保障。药物耐受细胞的形成机制除耐药基因突变外,非突变机制主要支持以下3 种模型[42]:1)达尔文选择模型认为,在抗肿瘤治疗前肿瘤中存在少数药物耐受细胞,这些细胞在药物治疗的选择后富集[43];2)Lamarkian诱导假设认为,药物难治性表型细胞由来自异质性肿瘤细胞群经治疗后的表观遗传修饰形成,残留病灶中可出现几种药物耐受状态细胞共存现象[44];3)以上两种情况并不互斥,即治疗前部分肿瘤细胞可能动态表达各种耐药基因,而在治疗时表达高水平耐药基因的少数细胞存活并进行了重编程,以稳定表达耐药基因特征,最终形成耐药细胞群[45]。

靶向治疗进程中,肿瘤异质性所致的耐药相关基因突变的异质性更为复杂。如不同患者间变性淋巴瘤激酶(anaplastic lymphoma kinase,ALK)基因耐药突变位点的差异,如G1202R、G1269A、L1196M、I1171T 及F1174C 等[46];或同一患者多种不同耐药位点的共突变,如G1269A、F1174L、E1154Q 及E1210K四种耐药位点共突变[47];以及ALK 与EGFR-L858R共突变等现象[48]。基于此,靶向多个信号通路的联合抗肿瘤策略或可减少肿瘤耐药的发生。

4 肿瘤异质性对临床诊治的挑战

4.1 影响肿瘤临床诊断和疾病监测

由于肿瘤时空进化和动态演进的连续性,使得瘤灶内、瘤灶间细胞和基因变异存在高度异质性和快速演进的特点,为实现肿瘤精准诊断带来挑战[49-51]。一项研究分析了61 例非小细胞肺癌经TKI治疗发生耐药后的表型转化,其中小细胞肺癌、鳞状细胞癌、大细胞神经内分泌癌和肉瘤的病例均有报道[52]。因此,单次诊断性病理活检并不能准确、全面体现肿瘤动态变化的特征。另外,治疗过程中对肿瘤整体状态的实时、动态监测至关重要,而肿瘤异质性也使其存在挑战,如疗效评价时出现敏感病灶缓解,而不敏感病灶的大小无变化甚至出现进展的现象。

多区域活检虽可提高确定肿瘤空间异质性程度的能力[53-54],但其风险较高,尚未得到广泛应用。近年来,能够全面反应肿瘤异质性并监测肿瘤治疗疗效的技术不断发展,如液体活检、第二代测序(nextgeneration sequencing,NGS)、单细胞测序技术等,可更准确、方便的追踪肿瘤进展和治疗反应。循环肿瘤DNA(circulating tumor DNA,ctDNA)、循环肿瘤细胞、外泌体等液体活检技术在预测治疗反应性、早期诊断疾病复发、实时动态监测肿瘤进化等方面具有重要研究价值[55],如多次或多时间点对肿瘤进行连续液体活检以确定不同表型,或联合单细胞测序技术实现更精准分析。TRACERx 研究基于多区域、动态采样,使用NGS 检测肿瘤组织和ctDNA 基因谱改变,可对ITH进行动态监测,并揭示肿瘤进化模式,基于此的诊疗模式目前正在探索性研究阶段[56]。

4.2 影响肿瘤临床治疗和预后

肿瘤异质性使得患者面临更多的治疗选择,问题在于是否可在治疗前预测疗效,从而筛选出更有效的治疗手段。近期研究发现,肿瘤突变负荷和拷贝数变异(copy number variations,CNV)的高低对患者的生存率无显著影响,而ITH更低的患者免疫反应和生存率明显高于ITH 高的患者。随后在黑色素瘤细胞系中验证了该结果并提出可能解释:ITH高的肿瘤内亚克隆上的新生抗原被稀释,不足以引起抗肿瘤免疫反应[57]。

肿瘤ITH不仅可影响治疗,更对肿瘤整体命运起决定性作用,在肿瘤发展和患者预后评估中至关重要。肿瘤ITH预示着肿瘤发展方向的多元化,患者的预后通常更差。Jama等[49]的研究中,CNV变化大(亚克隆拷贝数变化>48%)与较差的临床结果相关;对12 种肿瘤的研究显示,当同一肿瘤同时存在两个以上克隆时,死亡风险增加,但四个以上克隆共存时死亡风险反而降低,表明ITH 水平可显著影响患者结局[58];基于NGS 数据的遗传ITH 定量测量-突变等位基因肿瘤ITH,已开发并应用于头颈部鳞状细胞癌,研究发现这种新的肿瘤遗传ITH 指标与肿瘤进展和不良治疗结局显著相关[59]。

5 结语

肿瘤异质性在肿瘤形成、发展和耐药方面具有重要作用,目前已受到研究者广泛关注。对肿瘤异质性的揭示过程仍存在诸多挑战。首先,虽然单细胞测序技术的进一步发展使研究者能够更好地认识肿瘤内部细胞组成,但对其空间结构的揭示尚不全面。如何全面、多角度地了解患者时空异质性变化是未来肿瘤研究的方向之一;其次,液体活检技术虽可动态、整体监测肿瘤变化,但仍存在诸多技术方面的限制,需进一步提高其敏感性和特异性;再者,目前尚缺乏深入探索肿瘤异质性和动态演进过程的动物模型,阻碍了对其规律的模拟研究。

未来,单细胞测序的发展与新开发的计算工具相结合,可以更精准地揭示肿瘤演化,并阐明遗传和表观遗传肿瘤异质性的潜在分子机制。今后研究中,应寻找肿瘤异质性形成的上游和共同机制,在无序、分散的网络机制中寻找有序、共性的调控分子,以阻断肿瘤异质性的形成和演进(如APOBEC抑制剂可从肿瘤信号通路上游抑制肿瘤突变的形成进而抑制肿瘤异质性克隆的形成);同时,进一步阐明维持肿瘤异质性的细胞间互相作用的分子机制,为打破其网络平衡提供分子基础水平的支持。