我国高等教育学学位点分布特征与归因

——基于GIS的方法

2020-12-14

(同济大学 高等教育研究所,上海200092)

学位授权体系的完善与发展是培养创新型人才的重要基础,对我国高等教育的发展方向、层次和相应的布局结构影响深远。[1]学位点的增列和撤销,可以助推学科布局优化,是学科体系建设的重要着政策措施。国务院学位委员会于1981年启动了全国第一次博士硕士学位授权审核,到2018年已进行十二次。第十次、第十一次学位授权审核工作都突出了“优化结构、深化改革”的重要思想。《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》中指出:建立人才培养结构与经济社会发展需求相适应的动态调控机制,优化教育学科专业、类型、层次结构和区域结构。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中也指出:学位授权工作是研究生教育的基础工程,要主动适应国家和区域经济社会发展,建立动态调整机制,优化学科专业、类型、层次结构和区域结构。

在当今新技术革命的浪潮下,高等学校的层次结构与科类结构越来越复杂,高等教育学学科布局对我国经济社会的发展也越来越具有战略意义。自1984年和1986年中国第一个高等教育学硕士点和博士点相继在厦门大学高教所设立之后,我国高等教育学研究生教育已初具规模。近年来,高等教育学学位点在“双一流”建设的背景下也面临着一定的调整:2016年教育部撤销了山东大学的高等教育学学位点;2017年撤销了北京科技大学、西北大学和大连大学的高等教育学硕士学位点;2018年撤销了南京理工大学和中国石油大学(北京)的高等教育学硕士学位点。迄今为止,全国共有128个高校拥有高等教育学硕士点,25个高校拥有高等教育学博士点。本文试图通过分析我国高等教育学位点分布的特征及原因,探索我国高等教育学位点分布的合理性来推动和加强高等教育学学位点的建设和高等教育学学科发展,促进我国高等教育学高层次人才的培养和高等教育学高等教育资源的均衡化发展。

一、文献综述

在CNKI中检索关于高等教育学学位点分布的文献发现,最早的研究是在2007年,最近的研究是在2018年,近五年内的相关文献仅有2篇。罗云、裴怀涛认为高等教育学学位点的设立具有服务当地高等教育发展的重大意义,而当前高等教育学学位点的分布在地区间和地区内都表现出明显的不均衡,这使经济发达区域学科能力的不断提高受到了影响,让经济滞后区域的学科不能从容适应当地高等院校创建需求,让高水平专业化人才无法获得效率化运用,还让国内高等教育学科有序发展受到了一定的阻碍。在此基础上提出相应的对策建议。[2]车如山、刘文霞探讨了高等教育学学位点布局的不均衡问题,指出高等教育学学位点基本汇聚在东部经济发达的沿海地区,但是高等教育学的学位点布局未平衡状态是一种相对未平衡,此种未平衡是很多因素共同影响形成,特别是受到各个地区高等教育发展能力的影响。[3]许艳认为高等教育学学位点在地区分布上表现出明显的数量未平衡,对高等教育学学位点数目影响最大的分别是地区内学校教育经费投资、地区内学校科研资费投资、地区内学校在校生与地区内经济发展情况。[4]李硕豪、李文平指出高等教育学硕士点的布局不能搞平均主义,要考虑相关的影响因素。该研究运用统计学原理和方法对各地区高等教育学硕士点布局和有关变量展开研究验证,获得其硕士点的分布与“高校教职工人数"、“在校本科生人数”、“高等学校数量”、“教育支出”、“GDP”显著相关,均有较强共线性,各大区之间的高等教育学硕士点分布数量无显著差异,我国当前的硕士点分布较为均衡、合理。[5]

综合以上研究来看,学者一致认为高等教育学学位点布局不均衡并呈现东中西递减的趋势,虽然李硕豪指出我国高等教育学硕士点布局符合各大区政治、经济、文化发展水平,其布局是均衡的,但他所指的均衡只是相对于经济等因素的均衡,并非真正意义上的均衡;其次,研究认为影响高等教育学学位点的因素包括高校教育经费、高校科研经费、在校生人数、GDP等。但是,在研究方法上,除了李硕豪以外的学者都使用的是思辨性或描述性统计方法,并且对于信息的呈现不够直观,除此以外,高等教育学学位点在“双一流”建设的背景下进行着动态调整,所以研究需要在不断变化的情况下对高等教育学学位点布局当前发展状况进行深刻探索,并在此基础上提出对策建议。

二、研究方法与数据来源

本文主要运用GIS空间分析法、数理统计法对我国高等教育学学位点空间和区域分布进行研究。本文中的地图所使用的底图数据来自国家基础地理信息中心,高等教育学学位点的数据主要来自《中国学位授予单位名册(2006年版)》、2010年审核增列的博士和硕士学位授权一级学科名、2016年经动态调整撤销的学位授权点清单(分省)、2016年经动态调整增列的学位授权点清单(分省)、2017年经动态调整撤销的学位授权点清单(分省)、2017年经动态调整增列的学位授权点清单(分省)、2018年经动态调整撤销的学位授权点清单(分省)、2018年经动态调整增列的学位授权点清单(分省)。

三、结果与分析

(一)高等教育学学位点的时间分布

我国实行学位授予制度。我国的学位是一种“国家学位”,学位授予单位开展学位授予工作,必须首先取得国务院的授权。从1986年开始,硕士和博士学位授予单位改为由国务院学位委员会批准公布。[6]当前全国一百多个的高等教育学学位点的格局并不是一蹴而就的,而是历经了多次大规模全国性学位点审批后慢慢形成的。

1.高等教育学硕士点

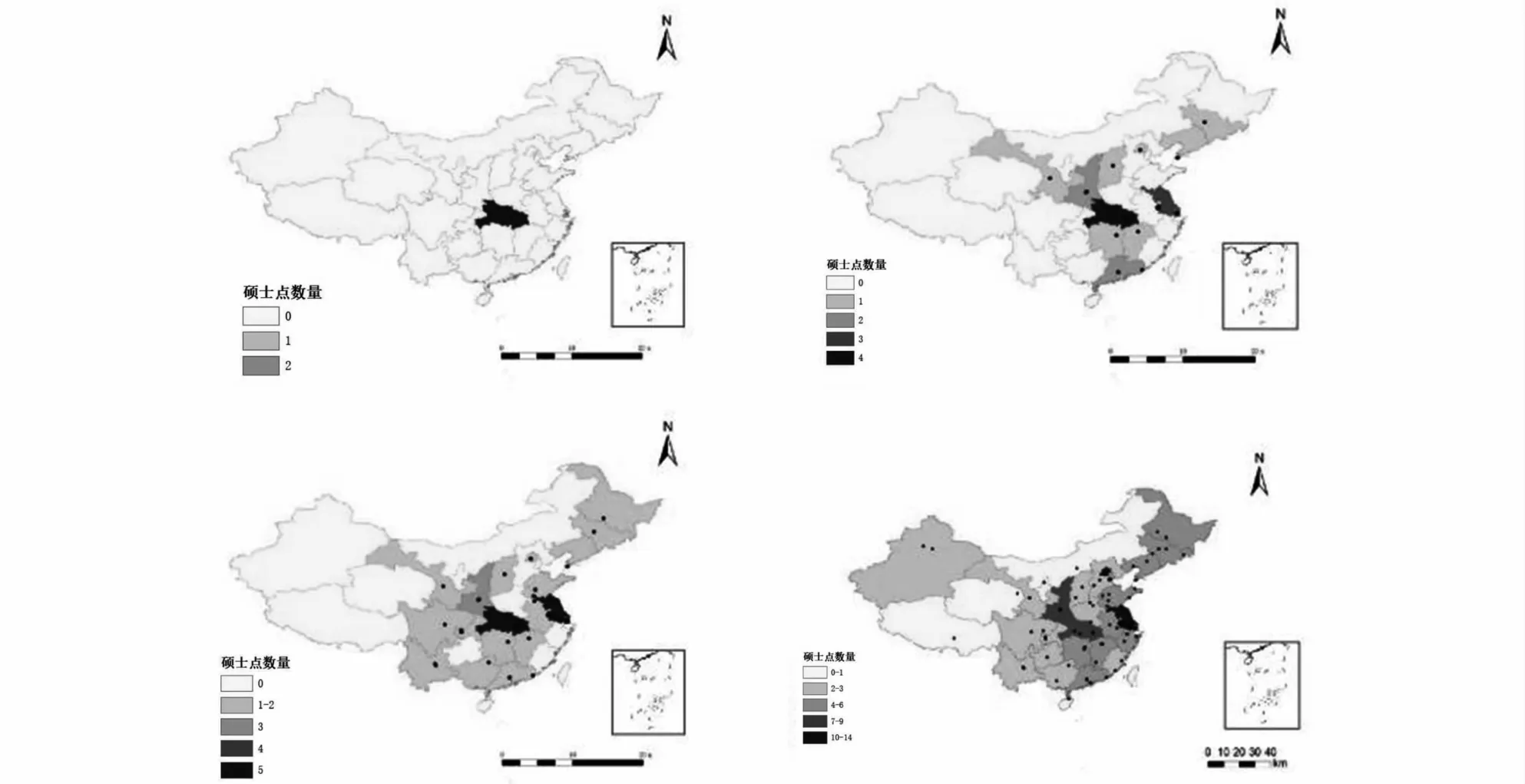

1996年第一批通过审批的高等教育学硕士点只有三个,而且其中两个都位于湖北省。1998年和2000年高等教育学硕士点各增加了9个,2003年增设17个高等教育学学位点,2006年增设42个学位点,2010年增设48个。用GIS将不同阶段拥有高等教育学学位点的高校标注在地图上,可以发现学位点的审批越来越关注空间的均衡性,学位点的布局工作自东向西逐步展开。

图1 1996、2000、2003、2010年我国高等教育学硕士点省域分布变化

2.高等教育学博士点

我国第一个高等教育学博士点于1986年在厦门大学设立,1998年高等教育学博士点增加了北京师范大学、华中师范大学和华东师范大学三个不同地理区域的高水平师范院校,2000年增设了南京师范大学高等教育学博士点,2003年分别在清华大学、苏州大学、华南师范大学、西南大学、华中师范大学、湖南师范大学增加了高等教育学博士点,2006年在北京大学、东北师范大学、南京大学、浙江大学和西北师范大学增设博士点,2010年在北京理工大学等9个高校中增设博士点。

(二)高等教育学学位点的院校类型分布

1.高等教育学硕士点

我国的院校类型按照学科范围可以分成综合类、理工类、政法类、医药类、师范类、农林类、语言类、财经类、体育类、民族类、艺术类、军事类院校。在我国128所开设有高等教育学硕士点的高校中,涉及综合、师范、理工、农林、军事、语言、民族、体育八种类型的院校,其中,师范类院校最多,有48所,占38%;综合院校有47所,各占37%,;理工类院校有23所,占18%;民族类院校有4所,占3%;农林类院校和语言类院校各有2所,各占2%;军事院校和体育院校各仅有1所,各占1%。政法、医药、财经、艺术这四类院校没有高等教育学硕士点。

2.高等教育学博士点

在我国25所开设有高等教育学博士点的高校中,仅涉及综合、师范、理工三种类型的院校,其中,师范类院校最多,有15所,占60%;综合院校有8所,各占32%,;理工类院校有2所,占8%。

(三)高等教育学学位点的区域分布

1.高等教育学硕士点

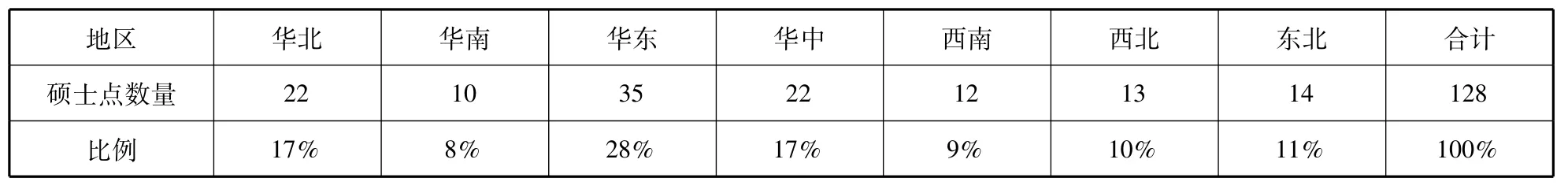

设有高等教育学硕士点的院校如按华北、华南、华东、华中、西南、西北、东北七个区域划分(如表1)。华东地区的高等教育学硕士点数量最多,有35个,占28%;华中地区和华北地区次之,各有22个,各占17%;华南地区的高等教育学硕士学位点最少,只有10所,只占到8%。

表1 中国高等教育学硕士点区域统计表

中国第七个五年计划时期,根据地理位置、经济建设条件和现实的经济技术水平,所存在的地区差异等,将全国划分为东部、中部和西部三大经济地带。由于高等教育具有为社会经济发展提供高水平劳动力这样的功能,我国高等教育学硕士学位点的分布与地区经济发展水平和人口数量呈现正相关。

表2 中国高等教育学硕士点所属经济带统计表

2.高等教育学博士点

设有高等教育学博士点的院校如表3所示。华东地区和华北地区高等教育学博士点最多,各有6个,占24%;华中地区次之,华南、西南和西北均只有两个。

表3 中国高等教育学博士点区域统计表

(四)高等教育学学位点的层次分布

1.高等教育学硕士点

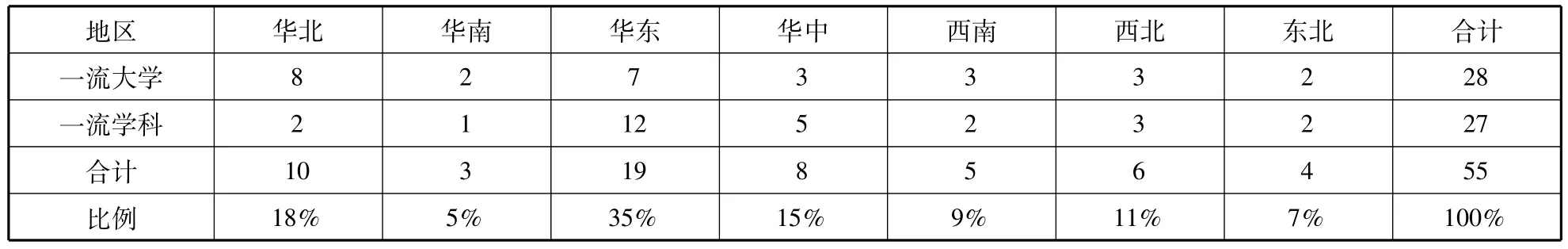

我国现有一流大学建设单位42所,一流学科建设单位95所。其中分别有28所一流大学、27所一流学科有高等教育学硕士点(见表2),分别占高等教育学硕士点高校的22%、21%,双一流高校所拥有的高等教育学硕士点的数量占所有高等教育学硕士点的43%。从表2中可以看出:华东地区高水平大学最多,多达19所,比例达到了35%;之后依次华北、华中、西北;华南地区拥有高等教育学硕士点的双一流大学最少,仅有3所,占5%。

表4 各区域双一流高校高等教育学硕士点分布表

综上所述,在我国七大区域中,华东地区高等教育学硕士点和双一流大学开设的高等教育学硕士点数量最多,华北地区拥有高等教育学硕士点的一流大学建设单位数量最多,但是一流学科建设单位相对较少,华南地区的高等教育学硕士点数量和拥有高等教育学硕士点的双一流大学数量都是最少的。总体来看,各区域拥有高等教育学硕士点的双一流大学数量和高等教育学硕士点的数量呈正相关,同时和各地区的双一流大学所占数量呈正相关。

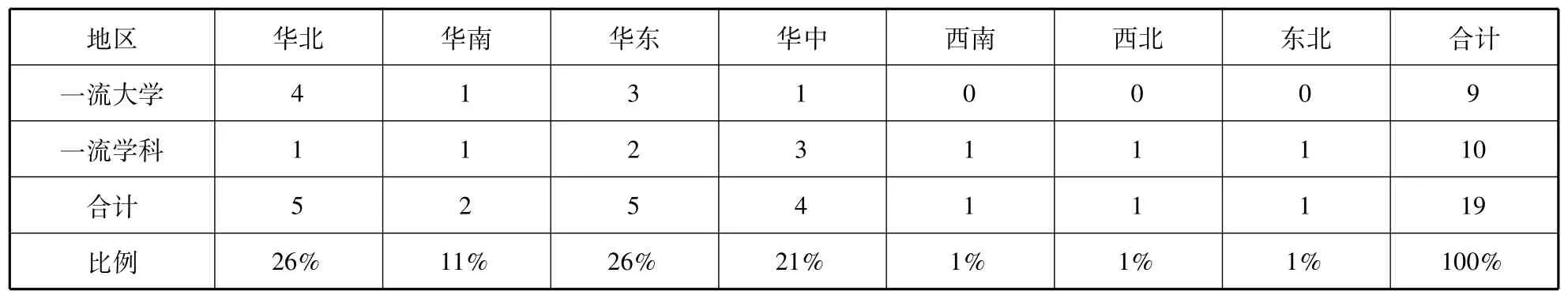

2.高等教育学博士点

如下表所示,和硕士点相类似,高等教育学博士点所在院校中,华北地区的一流大学数量最多,其次是华东地区,西南西北东北均没有一流大学拥有高等教育学博士点。

表5 各区域双一流高校高等教育学博士点分布表

(五)高等教育学学位点的省域分布

1.高等教育学硕士点

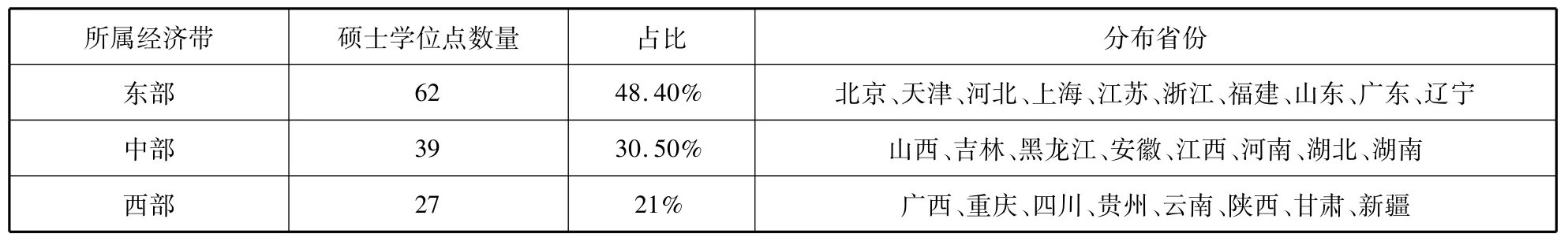

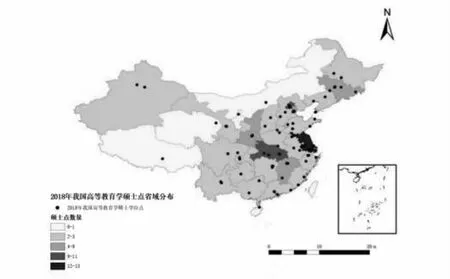

在ArcGIS10.5系统中对中国高等教育学硕士点的省域数量分布进行可视化处理,其分布状况见图1。分布图中色块颜色越深,表示所在区域高等教育学硕士点分布越多,反之越少。从图2可知,全国所有的省份均有高等教育学硕士点的分布,其中高教大省江苏省拥有高等教育学硕士点的高校数量最多,有13所,是中国高等教育学建设的重地,其次是北京,10所,接着是湖北9所。中国高等教育学硕士学位点省域分布整体显现出不均衡的状态,整体呈现由东到西逐渐减少的特点。

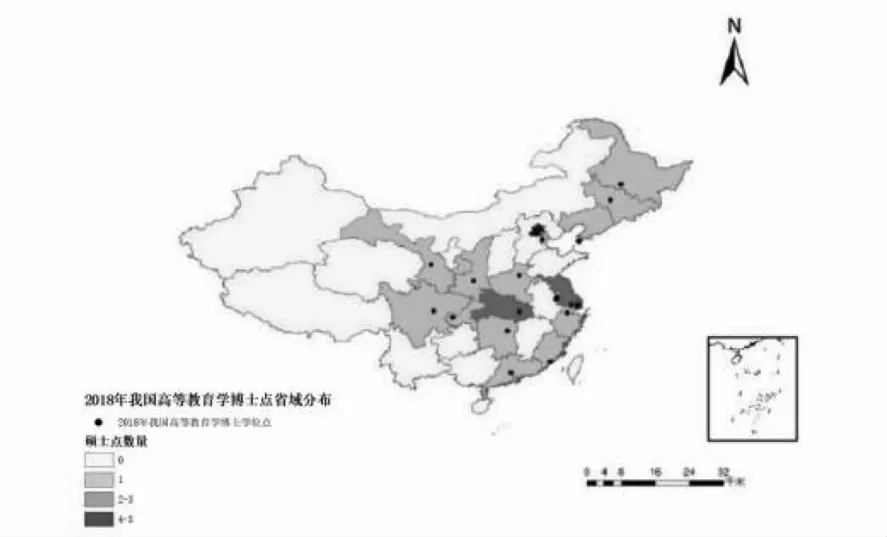

2.高等教育学博士点

全国只有17个省份有高等教育学博士点,和硕士点一样,湖北省、江苏省和北京市是拥有高等教育学博士点最多的三个省份,其中北京市最多,有5个,其次是江苏省,有3个,湖北省2个。

图2 中国高等教育学硕士点省域分布图

图3 中国高等教育学博士点省域分布图

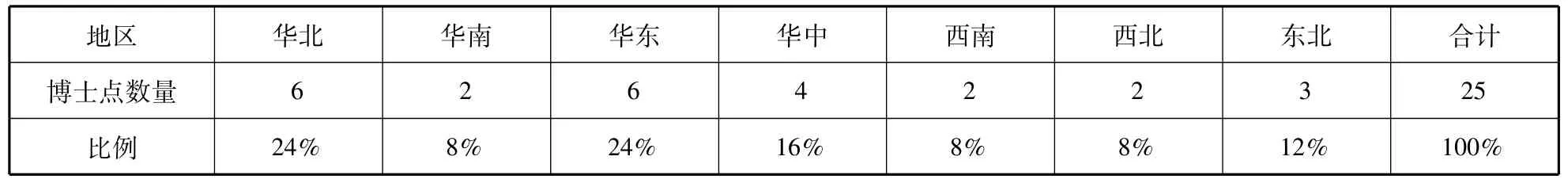

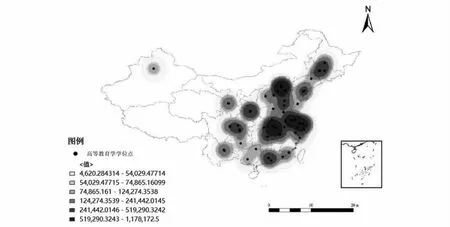

(六)高等教育学学位点的密度分布

在ArcGIS10.5系统中,利用Kernel Density(核密度分析)工具对中国高等教育学硕士点进行分析,生成中国高等教育学学位点核密度图(见图4)。中国高等教育学学位点形成比较明显的空间聚集特征,有三个高密度核心圈,一是以江苏和上海为核心区,辐射安徽、浙江地区;二是以北京为核心区,辐射河北、山西和河南地区;三是以湖北为核心区,辐射湖南和江西地区。次级核心密度圈分别以吉林、辽宁、陕西、广东、川渝地区为核心区向周边辐射;小核心圈以云南和甘肃为核心区。

图4 中国高等教育学硕士点核密度分布图

四、中国高等教育学学位点空间分布特征及分析

(一)区域间高等教育学学位点分布不均衡

当前我国七个区域均有高等教育学硕士点和博士点,但是区域间分布极不均衡。华东地区高等教育学硕士生的需求几近饱和,且云集了超过三分之一的优质高校,而西南、华南、西北和东北地区对高等教育学学位点点的建设非常匮乏,对拥有相关能力的高层次人才求而不得。并且博士点比硕士点具有更大的不均衡性。

图5 2019年全国普通高等院校省域分布图

图6 2019年全国高等教育学学位点省域分布

由于我国高等教育学学位点是依附于高校而存在,高等教育学学位点的分布与全国普通高等院校的分布情况基本吻合(如图5、6),高校集中的地区,高等教育学硕士点也相对集中。建国初期,国民政府遗留下来205所高校且分布极不均衡,几乎所有的高校都分布在胡焕庸线以东,东部地区的高校占所有高校的60%。50年代两个阶段的院系调整后,内地高校数量显著增加,并形成了三个高等教育中心圈:川渝鄂地区、北京市以及苏沪地区,我国高等教育资源的空间分布格局基本形成。当前,我国的华东、华北等地的高等教育资源密集,人文科研气息浓厚,聚集了大量的双一流高校,极大地带动了高等教育学的学科发展。如华东地区的拥有35个高等教育学硕士点,占我国高等教育学硕士点的28%的比例,这其中有17个高等教育学硕士点来自于双一流大学。

(二)高等教育学学位点分布呈现相对集中性

江苏省拥有13个高等教育学硕士点成为全国之最,是中国的高等教育学重地,和上海市构成一个苏沪高密度核心圈,其次是北京,最后是湖北为核心的高密度核心圈,辐射湖南、江西等地,而内蒙古自治区、青海省、西藏各仅有一个高等教育学硕士学位点。本身数量就不多的博士学位点在西部的分布更是寥寥无几,仅有重庆、甘肃、陕西和四川有博 士点。

一方面因为西部省份,如内蒙古、青海和西藏的高校数量本身较少,内蒙古有11所,西藏有4所,青海有3所,高等教育学本身不属于从本科开始培养的专业,而这些地区的研究生教育发展后劲不足,其中仅有内蒙古师范大学、宁夏师范大学、宁夏大学、西藏大学等有教育学专业,但是很多教育学专业底下高等教育学学位点。

另一方面,最重要的原因还是经济的发展。社会生产力水平的高低制约着高等教育的发展水平,也决定着社会对高尖端人才的接纳能力。相对发达的经济为高等教育学学科的发展提供了良好的外部环境,尤其是良好的政策环境支持。[3]根据2017年地区GDP数据显示:广东、江苏、山东位居前三;西藏、宁夏、青海位列最末。从我国高等教育资源的空间分布上来看,经济越发达的地方高校数量越多,由于高等教育学培养的人才主要服务高校的建设和发展,所以在高校数量多的地区对高等教育学专业的高层次人才需求更大,所开设的高等教育学硕士点更多。总体而言,高等教育学硕士点的数量与区域经济水平呈正相关。

(三)高等教育学学位点培养单位类型呈现多样性

在我国128所开设有高等教育学硕士点和25所开设高等教育学博士点的高校中,涉及综合、师范、理工、农林、军事、语言、民族、体育八种类型的院校,高等教育学作为教育学的二级学科,师范类院校自然是培养高等教育学研究生的重要基地。而综合类院校所拥有的高等教育学学位点数量仅略次于师范类院校,占40%,究其原因,一是综合类大学是指学科比较齐全、办学规模宏大、科研实力强劲的综合实力强大的高等学府,所以综合类大学所拥有的学位点数比其他类型院校的学位点数量相对更大,学位点更为齐全;二是高等教育学学位点的建设能够促进高等学校学科门类的综合化和多样化,有利于综合性、高水平大学的形成和发展;[2]三是与20世纪末我国高等教育的大规模发展息息相关。20世纪90年代至新世纪,持续十余年的高校合并时间跨度大,涉及面广,产生了大量的综合院校。从1990-2006年,共有1085所高校参与合并,共合并组成新建院校431所。这些综合院校不断扩张并完善自身的专业设置,一味追求综合化的办学趋势。[7]高等教育学成为综合类院校的重要专业而存在。厦门大学和华中科技大学作为高水平的综合类大学和理工类大学而非师范类大学,其高等教育学学科成为国家重点建设学科,这也说明了理工院校和综合类院校在高等教育学硕士生培养中所产生的重要作用。

(四)高等教育学学位点培养单位呈现高层次性

双一流高校所拥有的高等教育学学位点的数量占所有高等教育学学位点的48%,除了双一流大学以外,其余的高等教育学学位点所属单位大多为省属重点高校。总体而言,高等教育学学位点所属单位层次高。一方面,我国实行学位授予审核制度,高校只有具备一定的条件才能够得到国务院学位委员会对于博士学位点、硕士学位点的授予权,包括学科覆盖面、学科队伍、科学研究、教学和人才培养、工作条件和管理工作等方面需要达到一定的标准,因此,任何一个高等学校,只要想申请或发展高等教育学的学位点,就必须在上述方面给予充分的投入和支持,而高层次院校所能得到的资源和支持更为丰富,能够给予高等教育学学位点发展的支持力度更加强有力,这为高等教育学学位点的设立和发展提供了一个良好的环境。另一方面,高等学校发展特别需要高等教育研究。建立市场经济体制后,高校逐步获得了办学自主权,高校要面向市场,自主办学,高校要为自身的发展承担起责任。[8]高等教育学学位点建设是提高高等学校办学水平的关键动力,高等教育学学位点的建设能够服务本校以及本地区的高等教育发展,加快高校领导和管理人员的专业化速度,提高学校的管理水平,高层次院校的发展对高等教育学学科具有较大的内在需求。

五、结论与建议

我国高等教育学学位点经过三十几年的发展,已经形成一定的规模和影响。在时间分布上,我国目前的高等教育学学位点分布格局自1986年开始经过多次大规模的学位点审批后逐步形成,学位点的审批越来越关注空间均衡性;在院校类型分布上,高等教育学学位点主要分布于师范院校、综合院校和理工类院校,另外五种类型的院校几乎没有高等教育学学位点的分布;在区域分布上,华东地区的高等教育学学位点数量最多,其次是华中地区,西南地区的高等教育学学位点数量最少;在层次分布上,华东地区高等教育学学位点所在的高水平大学最多;在省域分布上,江苏省、湖北省和北京市是拥有高等教育学学位点最多的三个省市;在密度分布上,我国高等教育学学位点的分布具有空间集聚的特点,形成三个高密度核心圈。总而言之,我国高等教育学学位点的分布在区域上具有不均衡和相对集中性。高等教育学学位点布局的不均衡性影响优势地区高等教育学科水平的持续提升、使劣势地区的高等教育学科无法适应本地区现代大学建设的要求、使我国高等教育学科的和谐发展难于实现、使高层次的高等教育学专业人才不能得到有效的利用。[2]

据此,笔者建议:从政府的角度看,国家在高等教育学的专业布局上需要加大宏观调控。继续落实西部振兴计划,扶持西部高等教育的发展;进行高等教育学的供给侧改革,加强东西部高等教育学学科的交流,形成资源的共享模式;中西部地区自身应不断加强自身建设,结合地域特色,不断提高高等教育学的科研水平。只有提高中西部地区整体的高等教育水平才能有效地促进中西部地区高等教育学位点的建设,从而促进高等教育学学科的发展;从市场的角度看,高等教育学学位点的设立应越来越考虑市场需求,在经济发达地区或高等教育资源丰富地区增加高等教育学学位点,发展高等教育学学科以满足地区高校和高等教育发展的需要;从高校自身的角度上看,优势地区的高校要充分发挥自身能量,和周围省份高校的高等教育学科在交流合作中形成合力,努力使其“能量外溢”,发挥高等教育学核心圈的作用,充分辐射带动地区高等教育学学科建设和学位点建设;高校应结合自身实际情况和社会需求,明确自身定位,建设具有特色性和示范性的高等教育学学科,从而为弱势地区的高等教育学学科建设提供参考和发挥带头作用。