稷下道家与庄子后学的渗透与融合——《管子》四篇与《庄子》外杂篇关联性探析

2020-12-14李秀男

李秀男

稷下道家与庄子后学的渗透与融合——《管子》四篇与《庄子》外杂篇关联性探析

李秀男

(北京大学中文系,北京,100871)

从《庄子》与《管子》四篇的“心”论思想、《庄子》“圣人贵精”的思想与《管子》的“精气论”、《庄子》与《管子》四篇的道论体系三个方面,着重对比分析《庄子》外杂篇与《管子》四篇之关联,认为二者互有因袭,显示了以《管子》四篇为代表的稷下道家学说与庄子后学之间的学术 传承。

稷下道家;庄子后学;《管子》四篇;《庄子》外杂篇;黄老思想

《管子》一书内容驳杂,并非一时一人之作,这一点已是学界共识。20世纪40年代,郭沫若先生在《十批判书》中合并讨论了《管子》的《心术上》《心术下》《白心》《内业》四篇[1],之后这四篇的整体思想内涵与学术价值就受到了特别的重视。由于其成书的复杂性,这四篇在内容上也不是前后顺承的,我们无法认定它们是否出自同一作者。但是这四篇与《庄子》外杂篇存在相同的思想倾向,其表达话语也显示出非常强的关联性。罗根泽先生的《诸子考索》有《“庄子”“外”“杂篇”探源》一文,把《管子》“《心术》上下及《白心》等篇”归于道家,与《庄子》外杂篇一起,作为道家思想源流的一部分[2]。陈鼓应先生也曾说:“如果我们再考察《管子》与《庄子》两书,就会发现它们之间也有不少相同或相近的观念与文句,这反映出稷下道家与庄子学派相互交流的迹象。这一点,学界鲜有人探讨。”[3]我们暂且将《管子》四篇视为一个整体,取其中的关键概念与《庄子》外杂篇的相关内容进行对比,探究稷下道家与庄子后学的学术交流、渗透与融合的情景。

一、《庄子》与《管子》四篇之间的密切联系

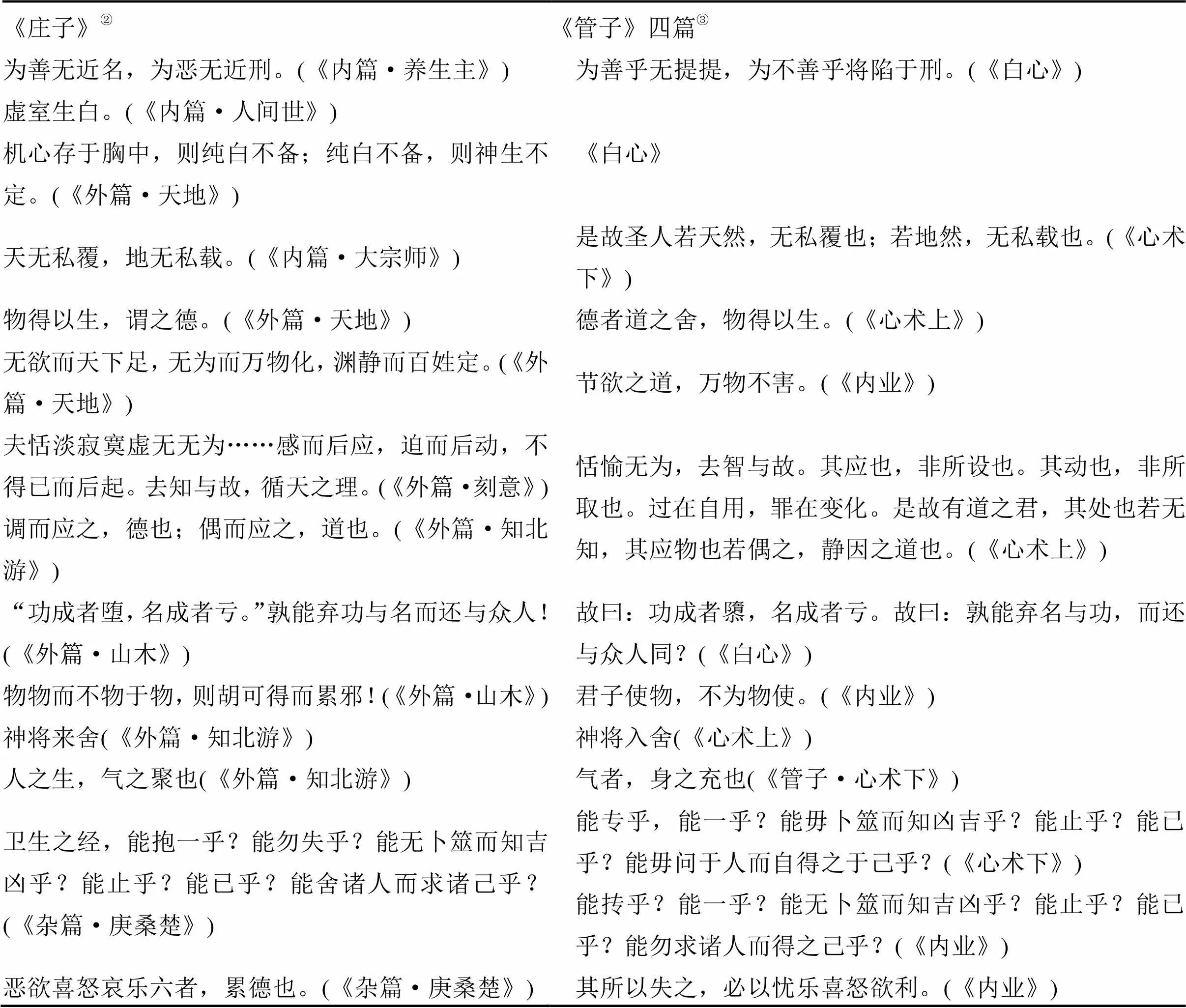

通过比对,笔者发现《庄子》与《管子》四篇之间的联系颇为密切,不仅某些篇章在字句上互有重合,思想内容也十分接近。依据学者们多番探讨的成果,笔者整理了《庄子》一书与《管子》四篇在语句上的互见之处,兹将关联度高的几例列为表1①。

二书在语句上的相似之处远远不止表1中的几例。王叔岷先生在《先秦道法思想讲稿》中提到,“五十年前,岷曾撰《管子袭用庄子举正》一文,所举《管子》与《庄子》相关之文约二十条(未发表)……”[4](153)。诚然,在先秦文本形成的过程中,文本之间字句重合或者近似的现象普遍存在,但应当承认,《管子》与《庄子》之间的共同性远远超出文本流动的一般普遍性。

要想探讨这一点,就必须追溯二者的成书年代。明代朱长春《管子榷》序首次将《管子》归于稷下之作,之后姚际恒《古今伪书考》也提到了稷下之说;20世纪以来,稷下学研究兴盛,《管子》应作于稷下之说也渐渐成了学界的主流观点。郭沫若先生认为,稷下先生的“著作在齐国史馆里自会有所保存,因而他们的书杂窜在现存的《管子》书里也是丝毫不足怪的事”[5](552)。美国学者李克先生认为:“《管子》与稷下学宫的联系不但可以解释文本的综合各家的特性,而且可以解释这么多单篇所显示的高度折中。”[6](15−18)顾颉刚先生则说:“我很怀疑《管子》一书竟是一部稷下丛书。”[7]冯友兰先生称《管子》为“稷下学宫的学报”[8](103)。胡家聪先生的《管子新探》与白奚先生的《稷下学研究》等著作都详细辨析和考证了《管子》成书于稷下的观点④。有关稷下学宫的史料极少,在没有新证据出土的情况下,《管子》作于稷下之说当是最接近事实的判断。《韩非子·五蠹》篇称“今境内之民皆言治,藏‘商管之法’者家有之”,大概《管子》最迟在战国末已有部分篇章结集流传。我们已经认定《管子》一书内容复杂,非一时一人之作,那么应当如何定位《管子》的作者群呢?根据目前的材料,最好的答案就是,他们是战国中后期以弘扬管仲思想为职志的齐国稷下的一批佚名学者。除此之外,很难在先秦史中找到如此集中且规模庞大的作者群。

表1 《庄子》与《管子》四篇相似之处对照应

而依学界共识,《庄子》内篇基本上是庄子本人的作品,其外杂篇则是庄子后学所作,杂糅各家,有战国时期诸子思想交流融合的特点。这种说法虽然没有实在根据,但《庄子》内篇与外杂篇之文风显著不同。内篇纵横恣肆、文笔瑰奇,具有独特的语言风格。梁启超在《古书真伪及其年代》中说:“庄子不是抄书的人。”[9](60)姚际恒《古今伪书考》亦云:“庄子之书洸洋自恣,独有千古,岂蹈袭人作者!”[10](56)确实如此。《庄子》内七篇虽也是同中有异,但大致具有同样的思想风格,其外杂篇多系诠释庄学思想,记录庄子生平,文风相对简明平易,语言上也没有相对统一的风格,与内七篇的区别十分明显。《庄子》外杂篇整体性不强,非一时一人所作,已是学界公论。冯友兰先生曾说:“《庄子》是战国以至汉初道家,尤其是庄子一派著作的总集。”[11](108)张恒寿先生认为:“现在的《庄子》书,可以说包含着从战国到汉初这一长时期中各派道家的作品。”[12](145)

北宋苏轼怀疑《让王》《说剑》《渔父》《盗跖》四篇并非庄子之作[13](347)。自此以后,历代学者诸如王夫之[14](188)、姚鼐[15](23−25)、吴汝纶[16](4)等,都对外杂篇中的部分篇章提出过怀疑⑤。近人叶国庆[17](39−40)、罗根泽[2](288−291)、关锋[18](336−338)、张恒寿[12](145−180)等多位学者又认为,《天地》《天道》《天运》《刻意》《缮性》等文成篇年代较晚⑥。值得注意的是,学者们普遍认为《天地》《天道》《天运》《刻意》《缮性》等篇接受了黄老思想的影响。清代王夫之曾说《天道》篇“盖秦汉间学黄老之术、以干人主者之所作也”[14](188)。今人刘笑敢先生将《在宥下》《天地》《天道》《天运》《刻意》《缮性》等篇归为“黄老派”[19](263−317),显然已经注意到庄子后学受战国黄老思潮影响的痕迹。台湾陈丽桂女士也认为《天地》《天道》《在宥》《刻意》《知北游》几篇深受黄老思想的影响[20]。黄老思想盛行于稷下,《史记》中明确说“本于黄老”或“学黄老之术”的有申子、韩非(《老庄申韩列传》),以及稷下先生田骈、接子、慎到、环渊等人(《孟子荀卿列传》)。“百家盛于战国,但后来确是黄老独盛,压倒百 家”[21](267),稷下黄老之学在战国中后期逐渐成为显学,撰成于战国中世以降的《庄子》外杂篇很可能受其影响。

庄子以其幽深玄远的哲学思辨独秀于诸子。因为庄子思想的独立性较强,与别家界限分明,所以到了战国中后期,庄子后学与稷下道家的交流往往就被忽略。其实战国中期以后,政治上实现大一统的趋势越来越明朗,在思想上各执一端的局面不再能适应新的政治形势需求。稷下学宫的学术活动推进了诸子百家思想上走向融合的趋势。“稷下各派的学术主张虽也彼此不同甚至对立,又都自成体系,但这些体系都是开放的,排他性不强,相互之间的界限已不再是泾渭分明,而是变得逐渐模糊化。”[21](80)在这样的学术背景下,成书于此时的《管子》也接受了庄学思想的影响,并且体现出儒、道、法、名、阴阳诸家思想融合的趋势。而作为《管子》书中集中表达道家思想的代表作,《管子》四篇很可能和《庄子》外杂篇互有影响。

从具体文本来看,《管子》四篇无论是行文风格还是内容,与《庄子》外杂篇的联系都更为密切,四篇与《庄子》相互重复、叠合的字句散见于《庄子》外杂篇的许多篇章。这两个思想流派之间的相互交流初及文字,而后由浅入深,渗透到一系列篇章的主旨思想中。关于《庄子》与《管子》四篇究竟是谁因袭谁,笔者赞成李存山先生的如下观点:“《管子》四篇凡与《庄子》内篇相合者,当全是取之于《庄子》;凡与《庄子》外、杂篇相合者,可能互有相袭,但外、杂篇中作于庄子稍后者,亦有的作于《管子》四篇之前。”[22](154)即《管子》四篇与《庄子》外杂篇都受到了《庄子》内篇的影响,《管子》四篇与《庄子》外杂篇则互有因袭,但外杂篇中作于庄子稍后者也影响了《管子》四篇;《管子》四篇与《庄子》外杂篇中的有些篇章明显属于同一时期。当然,二者某些相合处也可能是在整个时代背景下,作为一种共同话语而存在的,但这种情形更能说明二者是同一时期的作品。

既然《管子》出自稷下,那么为什么没有人把所谓《庄子》外杂篇的“黄老派”归于稷下之作呢?我们将《管子》四篇归为稷下道家佚名学者的著作,而往往将《庄子》外杂篇归为庄子后学之作,那么这两个作者群有无交叉?有没有可能是庄子后学中有人游学于稷下,从而创作了《管子》四篇呢?就目前所见文献的材料来看,这些问题虽不能得出肯定的答案,但根据对《管子》四篇与《庄子》一书特别是《庄子》外杂篇思想的比较研究,至少可以认定这两个作者群之间可能存在交流与融合。

二、《庄子》的“虚无之心”与《管子》四篇的“白心之术”

《庄子》与《管子》四篇都有关于“心”的学说,并且论点相似。《庄子·人间世》篇论述“心斋”,说的是避免耳目官能对于外物的执着,应摒除杂念、让心灵回归虚静纯一的状态,以至虚之心境体悟道;《天地》篇倡言“机心存于胸中,则纯白不备”,即认为有机心就会失去心境的空明澄澈。而《管子》四篇之篇名都与“心”有关,“心术”“内业”指的是管理内心的方法,这个方法就是“白心”,即“洁白其心”[23](41),去除内心的杂念与欲望。并且《庄子·人间世》的“虚室生白”和《天地》篇的“纯白不备”,又都与“白心”字面上相契,《管子》四篇的“白心”说或即由此发源。《庄子·人间世》说“虚者,心斋也”“虚室生白”,《管子·心术上》说“虚者,无藏也”,可见《庄子》哲学理论中的“虚无之心”和《管子》所倡导的“白心之术”都立足在“虚”字之上。

在《管子》四篇和《庄子》外杂篇中,“虚”这个概念从创生万物的宇宙论延伸至认识论以及心性修养理论。“道”有虚无的特性,因此《庄》《管》二书都以“虚”代指道作为万物之始的特性,《心术上》篇谓“虚者,万物之始也”,《天道》篇则说“夫虚静恬淡寂寞无为者,万物之本也”。在《管子》四篇和《庄子》外杂篇中,“虚”是天地运化之本,而且由之推衍出的“虚道”还代表着最高级的人类智慧。因此,《心术上》篇说“虚之与人也无间,唯圣人得虚道,故曰并处而难得”;《庄子·刻意》篇说“夫恬淡寂寞虚无无为,此天地之平而道德之质也”。在修养工夫这一层面上,“虚”的要求就是“无为”。《心术上》篇说“心术者,无为而制窍者也”,“无为”意味着排除一切主观因素的困扰,“制窍”是指心应当控制九窍,因此“心术”就是使内心回归虚空明净状态的路径。《心术上》篇还从“虚道”入手,引出世人所要经历的“精”“去欲”“宣”“静”“精”“独立”“明”“神”等若干具体修养阶段:

虚之与人也无间,唯圣人得虚道,故曰并处而难得。世人之所职者精也,去欲则宣,宣则静矣。静则精,精则独立矣。独则明,明则神矣。(《心术上》)

《庄子》之《天道》《庚桑楚》两篇也有与此非常相似的论述:

夫虚静恬淡寂寞无为者,天地之平而道德之至,故帝王圣人休焉。休则虚,虚则实,实者伦矣。虚则静,静则动,动则得矣。静则无为,无为也,则任事者责矣。无为则俞俞。(《天道》)

贵、富、显、严、名、利六者,勃志也……此四六者不荡胸中则正,正则静,静则明,明则虚,虚则无为而无不为也。(《庚桑楚》)

以上这三段文字都就个人修养工夫立论,句式整齐,层次递进,内容接近,诸如“虚”“正”“静”“明”“无为”等关键字眼则都互见。很明显,从《天道》和《庚桑楚》的两段文字可以推导出“虚”则“无为”的修养理论。“无为”以去除一切私心为目的,道体虚无,体道之心也应该是恬淡寂寞无为的。

其次在心知关系问题上,《庄子》和《管子》四篇的论述也非常相似。

夫恬淡寂寞虚无无为……感而后应,迫而后动,不得已而后起。去知与故,循天之理。(《刻意》)

恬愉无为,去智与故。其应也,非所设也。其动也,非所取也。过在自用,罪在变化。是故有道之君,其处也若无知,其应物也若偶之,静因之道也。(《心术上》)

《刻意》与《心术上》都有“去知(智)与故”一句,倡导去除主观的智巧与故见。《庄子·缮性》篇说“文灭质,博溺心,然后民始惑乱,无以反其性情而复其初”。《庄子》一书认为巧智淹没心灵的真实,使人民归于迷乱而不能复归其本性。《内业》篇称“凡心之形,过知失生”,同样认为智虑过度会伤害原本的天性。总之,《庄子》《管子》二书皆以“无知”为贵。从认识论的角度来说,“虚”的体现就是“无知”。《心术上》篇说“虚者无藏也,故曰:去知则奚率求矣”,“无藏”就是去除主观蔽障而使内心回到空明的 状态。

但是,《庄子》《管子》二书反对出于私心的成见、出于私欲的巧智,却不反对真正的大智慧。从这一点来说,它们又都是“重智”的。《缮性》篇有“知恬相交养”之说。徐复观先生认为,“知恬交养”有如禅宗之“寂照同时”,只有内心的恬淡才能照见事物的本相,“可知庄子实际还是在心上立足;亦非完全反知”[24](344)。追求智慧是社会发展的必然。《管子·心术上》篇也说:“人皆欲智,而莫索其所以智乎?智乎智乎,投之海外无自夺,求之者不得处之者夫。正人无求之也,故能虚无。虚无无形谓之道。化育万物谓之德。”在“智”的问题上,《管子》同样强调心的“虚无”,强调去除私心,去除一切主观的心智与经验强加于外物的作用,回归虚无无求的状态,认为以无求无取之心体物待道,顺天而动,才是真正的智。“君子之处也,若无知,言至虚也”(《心术上》),“若无知”正说明并非无知,其要点在于回归“至虚”的心境。春秋战国时代百家争鸣、相互诘难,诸子以知识为武器进行斗争。“什么是真正的智”这个命题仿佛代表了士人的迷惘和彷徨,《庄子》《管子》二书中关于“知”的讨论与其说是反“知”,不如说是在乱世中对这个时代命题的深刻思考。

此外,《庄子》与《管子》四篇都特别重视对欲望、情绪的控制,强调内心的主宰性。《内业》篇“虚其欲”之说,就是在去除欲望、净化内心的层面上讲“虚”。战国中期以后,诸侯争霸引起的频繁战乱成了时代苦痛的根源,这是统治阶级欲望膨胀的结果。因此在《管子》四篇及《庄子》外杂篇中,“虚其欲”的要求已由心性论延展为治国之术。《内业》篇说“节欲之道,万物不害”,《庄子·天地》篇说“无欲而天下足,无为而万物化,渊静而百姓定”,后者简直是前者的翻版,它们都对统治者提出了节欲、无为的要求。

就心性论而言,除了欲望影响心性,喜怒哀乐等各种情感也会使内心产生波动,使心性无复平正,不利于道的持守。《管子》四篇说“节其五欲,去其二凶,不喜不怒,平正擅匈”(《内业》),正是说要去除欲望和喜怒,以回复平和中正的心性。《庄子》以“德”论“性”,故谓“恶、欲、喜、怒、哀、乐六者,累德也”(《庚桑楚》),又谓“悲乐者,德之邪;喜怒者,道之过;好恶者,德之失”(《刻意》)。这些言论的本质是一样的,即认为消除喜怒哀乐对内心的影响,心性才会复归平和。

《庄子》和《管子》四篇还认为应当收敛官能以保持心的主宰性。《庄子》倡导恢复“目无所见,耳无所闻,心无所知”(《在宥》)的状态,《心术下》和《内业》更明确提出“不以物乱官,不以官乱心”。《庄子》以心为“真君”(《齐物论》)的观点,在《管子》四篇中发展为“心之在体,君之位也”(《心术上》),明确地将“心”归于君位,所谓“心术者,无为而制窍者也”,张扬处于君位的“心”控制“九窍”的官能,“心”具有主宰整个身心活动的地位⑨。

《庄子》的思想,无论是内篇所论“逍遥”“无待”的精神遨游,还是外杂篇对“无为”的精细说解,都以“心”为人生的立足点,追求回归“虚无”的本心。对《管子》四篇来说,关于心的学说是其理论体系的中心,该理论就是围绕“白心之术”展开的。而归根结底,《庄子》与《管子》四篇心学理论的核心是“虚”,即超脱一切影响内心的因素,排除外物及官能对内心的影响,平衡喜怒哀乐,去除机心巧智,减损内心欲望,用虚静的工夫来让内心复归平静,以心之虚无待物体道,回归物我浑融的大境界。总之,《庄子》的“虚无之心”与《管子》的“白心之术”在理论体系上有深刻的内在一致性。

三、《庄子》“圣人贵精”的思想与《管子》四篇的“精气论”

在道家理论系统中,“精”一直是一个非常重要的范畴,最早在《老子》中就出现过“窈兮冥兮,其中有精”(第二十一章),“未知牝牡之合而全作,精之至也”(第五十五章)。在《庄子》一书中,“精”主要有三层意思:一指“精微”,比如“至精无形,至大不可围”(《秋水》)。二指与“形”相对的“精神”或“精力”,如“形劳而不休则弊,精用而不已则劳”(《刻意》),以及“无劳汝形,无摇汝精”(《在宥》)等。三指“天地之精”,《在宥》篇谓“吾欲取天地之精,以佐五谷,以养民人”,又谓“今我愿合六气之精,以育群生”,其中出现了“天地之精”“六气之精”等凸显体系特质的话语。“天地之精”养育万物,《管子》四篇中“精”的概念与之非常接近。我们先看看两段非常相似的论述:

凡物之精,此则为生,下生五谷,上为列星。流于天地之间,谓之鬼神;藏于胸中,谓之圣人。(《内业》)

精神四达并流,无所不极,上际于天,下蟠于地,化育万物,不可为象,其名为同帝。(《刻意》)

在《内业》和《刻意》篇中,“精”或“精神”流转于天地之间,创化万物。“精神”既为“同帝”,则这个“精”显然不仅是人类精神之“精”,而且也是天地万物之“精”。而在此之前,只有“道”处于作为宇宙本原创生万物的终极地位。“精”与“道”并非一物,那么作为宇宙本原的“精”究竟是什么呢?在《管子》四篇中,“精气”是“气”达到最极致状态的一种形式,可以从容应对一切变化,所谓“精也者,气之精者也”(《内业》),“一气能变曰精”(《心术下》)。李存山先生指出,“《庄子》书中有丰富的气论思想,这与庄子学派‘贵精’的特点是分不开 的”[22](117),在《庄子》一书中,“精”的概念也始终跟“气”紧密相连。

《庄子》《管子》的气论在诸多方面具有一致性。在关于宇宙本原的问题上,《庄子》与《管子》四篇都以“气”作为构成宇宙万物的基础。《大宗师》说“游乎天地之一气”,《知北游》说“通天下一气耳”,都表明庄子以物质性的“气”为天地之本原。《管子》四篇同样明确地将“气”定义为宇宙的本原,认为“气”流转于天地之间,浩渺难寻,“气”既是构成万物的本原,又可以生成鬼神,充满于人的形躯。在人体构成问题上,《知北游》说“人之生,气之聚也”,明确提出人体由“气”构成,与《心术下》所谓“气者,身之充也”如出一辙;《秋水》篇“自以比形于天地而受气于阴阳”,也符同《内业》篇所说“凡人之生也,天出其精,地出其形,合此以为人”,二者都认为人是天地阴阳精气结合而形成的。在道气关系上,道家理论系统从《老子》提出“道生一”(第四十二章)之说而奠定。学界一般认为此处“一”就是“气”,“从《道德经》的‘道生一’,到《庄子》的‘通天下一气’,‘气’与形上之‘道’联结,参与了道生万物的过程”[25](61)。《庄子》以“道”为“气母”⑧,认为“气”是产生于“道”的。《管子》中有“气道乃生”(《内业》),学界多从戴望之说,释此处之“道”为“通”;“气道乃生”凸显了“气”作为生命起源的终极意义,正符合《老子》“道生一,一生二,二生三,三生万物”的宇宙生成逻辑。这样说来,宇宙的本原仍然是那个具有独一性的终极意义上的“道”,而“气”作为“道”创生宇宙万物的一个物质化过程,使形而上的“道”降落为客观物质存在,由此实现“道”创生万物的意义。

相比同时期及此前其他典籍中的气论,《庄子》气论“贵精”的特点和《管子》四篇的“精气论”体系显得步调一致,且独具特色。“纯素之道,唯神是守,守而勿失,与神为一,一之精通,合于天伦。野语有之曰:“众人重利,廉士重名,贤士尚志,圣人贵精。”(《刻意》)不难发现,“神”与“精”两个概念存在着某种递进关系,“神”是心智所能达到的超然神化之极,运化精气首先要守“神”,“神之又神,而能精焉”(《天地》),与天地合一的“精”的状态嗣后才能达成。“精”可以参与万物变化,因此《知北游》说“神明至精,与彼百化”。而《管子》四篇中也有这样一段话:“抟气如神,万物备存。能抟乎?能一乎?能无卜筮而知吉凶乎?能止乎?能已乎?能勿求诸人而得之己乎?思之思之,又重思之。思之而不通,鬼神将通之。非鬼神之力也,精气之极也。”(《内业》)

“神”“精”递进,与《刻意》篇相同,应该不是巧合。这段文字在《庚桑楚》篇中作为老子的“卫生之经”出现,但两者有所差别,我们主要参考《内业》篇。《内业》篇认为,结聚精气达到“神”的境界,世间万物自然了然于心,这并非鬼神的功劳,而是精气至极所致,这种力量俨然已成为一种超越鬼神的存在。因此,在《庄子》《管子》二书中,“精”毫无疑问代表着人类运化精神达到的极致,因此可与天地相参,与万物合一。

此外在修养工夫方面,《庄子》与《管子》也有近似之处。如《刻意》篇说“精用而不已则劳”,因此要“纯粹而不杂,静一而不变”。这也就是《内业》篇所说的“敬除其舍”“定心在中”。当然二者也有差异,比如《庄子》更倾向于形精关系的探讨,而《管子》则注重于阐释“精气”理论以及“精”的修养。但总体而言,二者在气化唯物论以及“贵精”思想上的一致性,非常值得注意。

四、《庄子》与《管子》四篇的道论体系

在对“道”体的描述上,《庄子》与《管子》四篇都承袭了《老子》的观点,认为道体空虚,无状无形。《老子》第十四章“视之不见名曰夷;听之不闻名曰希;搏之不得名曰微”,用“夷”“希”“微”来说明“道”是看不见、闻不到、摸不着的。《庄子》“终日视之而不见,听之而不闻,搏之而不得也”(《知北游》),直接承袭《老子》。《管子》四篇中“道也者,动不见其形,施不见其德”(《心术上》),“冥冥乎不见其形,淫淫乎与我俱生”(《内业》),也是说道体虚无无形。总之,道体幽深玄远,无状无象,恍惚不可测,具有超越感官经验的特性,难以形容。而称之为“无”的道如何能用之不尽呢?《老子》第二十一章云“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信”,其中“有象”“有物”“有精”“有信”四个“有”字,说明“道”虽无形,却是客观存在的;“道”虽然本质上虚无,却包纳所有实体的存在。

庄子内篇的《大宗师》中也有这样一段论述:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之先而不为高,在六极之下而不为深,先天地生而不为久,长于上古而不为老。”(《大宗师》)其中“情”或为“精”字之误,这样看来,《大宗师》“夫道,有精有信”的论断亦是承袭《老子》。“道”没有可被经验感知的实体,却创生万物,赋万物以形体,并超越宇宙间一切可被经验感知的存在,正如《知北游》篇所说“知形形之不形乎”。而《管子》四篇继承了老庄道论,对于“道”也有很多类似的论述,如谓“不见其形,不闻其声,而序其成,谓之道”(《内业》),“凡道无根无茎,无叶无荣,万物以生,万物以成,命之曰道”(《内业》);“道”体虽然无形,却可以主宰与生成万物。

《老子》倡言“致虚极,守静笃”(第十六章),《庄子》张扬“唯道集虚”(《人间世》),《管子》谓“君子之处也,若无知,言至虚也”(《心术上》),三者都主张以“虚”守道。“虚”强调的是心境虚空,去除主观的欲望、情感、成见,以及智谋、巧故与自用,回归无知无欲无求的原初状态。要达到这个状态,就需要“无为”。什么是“无为之道”呢?“无为”并非“不为”,“无为之道,因也”(《心术上》),“因也者,舍己而以物为法者也”,所谓“因”,就是摒弃所有主观偏执,一切因循物事而无所损益。“静因之道”是《管子》四篇中一个非常重要的概念。《老子》中没有“因”,《国语·越语下》记载范蠡谈到“因”,马王堆帛书《老子》乙本卷前的古佚书中也有很多讨论“因”的段落,这些都是与《管子》四篇相关性很大的黄老著作。在《庄子》中,“因”的观念频繁出现⑩。《齐物论》称“因是已,已而不知其然,谓之道”,说的就是“静因之道”。只不过在《管子》四篇中,这个概念被进一步明确化、具体化了。

我们从前文表格中截取以下段落来看一看:

夫恬淡寂寞虚无无为……感而后应,迫而后动,不得已而后起。去知与故,循天之理。(《刻意》)

调而应之,德也;偶而应之,道也。(《知北游》)

恬愉无为,去智与故。其应也,非所设也。其动也,非所取也。过在自用,罪在变化。是故有道之君,其处也若无知,其应物也若偶之,静因之道也。(《心术上》)

“静因之道”强调以内在的虚静来洞悉事物本来的面貌,既不被“好恶”的欲望之心蒙蔽,又要排除主体之成心、独断、“自用”,君子自处则“至虚”,物至则应之。《知北游》篇中的“偶而应之,道也”与《心术上》篇的“其应物也,若偶之”不仅意思相同,而且具体说法也如出 一辙。

“道”与“德”的关系问题也是我们应当注意的。在道家语境中,“德”字除了一般性的德行、品德之义,还指供给万物生长的内在基 础[26](157)。《老子》第五十一章云:“道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。”“道”化生万物,“德”长养万物,使万物得以繁衍生息。《天地》篇“物得以生,谓之德”,与《心术上》篇“德者道之舍,物得已生”,都是对《老子》“德畜之”的注解,就是说,“道”体无形而不可以经验感知,它养育万物的作用被定义为“德”。从人类道德的层面上看,将无为的“道”内化为人类的品格,就是“德”。《心术上》篇说“以无为之谓道,舍之之谓德”,《天道》篇说“夫虚静恬淡寂寞无为者,天地之平而道德之至”,表明在《庄子》《管子》二书中,“道德”之基是效仿天地之德,其本质是要回归恬淡寂寞、虚无无为的状态。这种“无为”的“道德”,是《老子》“天地不仁,以万物为刍狗”思想的发展。只不过在《庄子》《管子》二书中,这种道德更明确地由天道衍化为人道,成为“帝王之德”。“战国中期以后,对于‘道’的思考则有强化其人间性的趋向”[23](35),这一点在《庄子》外杂篇和《管子》四篇中表现得十分明显。继《老子》之后,《庄子》《管子》二书为统治者提供了无为而治的治术,这也是天地之“道德”落实到现实人生的具体体现。

概而言之,《庄子》与《管子》四篇之道论总体上继承了《老子》的道论体系,保留了“道”的形上性与超越性,吸收了黄老学贵“因”的思想,使“道”更接近于现实人生,从而为统治者提供了无为而治的治术。

五、结语

《庄子》特别是其外杂篇与《管子》四篇,不仅在概念与文句上有不少相同或相似的地方,在“心”论、精气论以及道论思想系统中也有比较接近的理论或观点,从整体思想内容上说,体现了受同时期哲学思潮影响的迹象。这种特点在《庄子》某些特定篇章(如《天道》《天地》《刻意》《缮性》《知北游》)中表现得尤为明显。这种道家思想体现在文本层面上,有别于老子的素朴和庄子的逍遥,是反复而细致的说理与辩驳,是琐碎而精细的理论和譬喻,“是理想性的减退,涵盖性的贫乏”[24](369)。与同时代诸子说理文则更为相似,彰显了战国中后期各学派交流融合、互相影响的特点。由此我们认为,稷下道家与庄子后学这两个作者群之间可能存在交流与融合。

① 关于《管子》四篇与《庄子》一书语句相似之处的对照,参见王叔岷先生《先秦道法思想讲稿》第154页,李存山先生《中国气论探源与发微》第151页,陈鼓应先生《黄帝四经今注今译》第13页。常森老师曾在指导我的论文时提到《人间世》篇“虚室生白”、《天地》篇“纯白不备”与《管子·白心》篇名的密切关系。

② 本文《庄子》原文均引自王先谦《庄子集解》,中华书局1987年版。

③ 本文《管子》原文均引自黎翔凤《管子校注》,中华书局2004年版。

④ 持此观点的著作及文章还有赵守正先生《管子断代》,刘蔚华、苗润田先生《稷下学史》,日本金谷冶先生《〈管子〉思想的统一性》,张固也先生《管子研究》与池万兴先生《管子研究》等,在此不一一列举。

⑤ 清人王夫之认为《天道》“盖秦汉间学黄老之术、以干人主者之所作也”。清代学人姚鼐《庄子章义》说“素王十二经是汉人语”,在“孔子西藏书于周室”一段下又有“亦汉人语”,认为《天道》是汉代的作品。清人吴汝纶认为“独弦哀歌卖名声等字非周秦人语”,《天地》应该是汉代的作品。

⑥ 叶国庆先生把《在宥》《天地》《天道》《天运》当作汉初作品,把《刻意》《缮性》当作秦汉间作品。罗根泽先生认为《天地》《天道》《天运》当是汉初作品,《刻意》《缮性》当是秦汉间的作品。关锋先生与罗根泽先生持相同观点。张恒寿先生将《天地》《天道》《天运》《刻意》《缮性》归为一组,认为都是秦汉间的著作。

⑦ 本文《老子》原文均引自王弼《老子道德经校释》,中华书局2008年版。

⑧ 《大宗师》篇中有“伏戏氏得之,以袭气母”,成《疏》云:“气母者,元气之母,应道也。”

⑨ 常森老师在指导我的论文时提出,类似的思想其实在早期儒家中也有出现:郭店简《五行》篇“耳目鼻口手足六者,心之役也”。马王堆帛书《五行》中有“耳目鼻口手足六者,人□□,人□之小者也。心,人□□,人□之大者也,故曰君也”。《孟子》中有的“大体”与“小体”说(《告子上》),马王堆帛书《德行》篇中也有“耳目鼻口手足六者,心之役也”,荀子《天论》中有“心居中虚,以治五官,夫是之谓天君”,《解蔽》篇中有“心者,形之君也,而神明之主也”。

⑩ 常森老师在指导我的论文时指出“因”在《庄子》内篇《大宗师》《德充符》《养生主》中都有出现,意义颇似“因”的还有“顺”,如《杂篇·外物》“唯至人乃能游于世而不僻,顺人而不失己。”等等。

[1] 郭沫若. 稷下黄老学的批判[C]// 郭沫若全集. 历史编: 第二卷. 北京: 人民出版社, 1982. GUO Moruo. The criticism of Jixia Huang-Lao theory[C]// The complete works of GUO Moruo: Volume Two. Beijing: People’s Publishing House, 1982.

[2] 罗根泽. 诸子考索[M]. 北京: 人民出版社, 1958. LUO Genze. A textual criticism and study of philosophers[M]. Beijing: People’s Publishing House, 1982.

[3] 陈鼓应. 先秦道家研究的新方向——从马王堆汉墓帛书《黄帝四经》说起[J]. 管子学刊, 1995(2): 54−58. CHEN Guying. A new direction of study of pre-Qin Taoism——From the four classics by huangdi discovered in mawangdui han dynasty tomb[J]. Guanzi Journal, 1995(2): 54−58.

[4] 王叔岷. 先秦道法思想讲稿[M]. 北京: 中华书局, 2007. WANG Shumin. The lectures of Tao and law in pre-Qin period[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2007.

[5] 郭沫若. 宋钘尹文遗著考[C]// 郭沫若全集历史编: 第一卷. 北京: 人民出版社, 1982. GUO Moruo. The literary remains of SONG Xing and YIN Wen[C]// The complete works of GUO Moruo: Volume One. Beijing: People’s Publishing House, 1982.

[6] RICKETT W.A.. Guanzi: political, economic, and philosophical essays from early China: A study and translation[M]. New Jersey: Princeton University Press, 1985.

[7] 顾颉刚. “周公制礼”的传说和《周官》一书的出现[C]// 石泉. 文史(第六辑). 北京: 中华书局, 1979: 1−40. GU Jiegang. The legend of ZHOU GONG creating rites and the appearance of the book of ZHOU GUAN[C]// SHI Quan. Journal of Literature and History (Volume 6). Beijing: Zhonghua Book Company, 1979: 1−40.

[8] 冯友兰. 中国哲学史新编: 第一册[M]. 北京: 人民出版社, 1980. FENG Youlan. A new history of Chinese philosophy: Volume One[M]. Beijing: People’s Publishing House, 1980.

[9] 梁启超. 古书真伪及其年代[M]. 北京: 中华书局, 1955. LIANG Qichao. The authenticity and age of ancient books[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1955.

[10] 姚纪恒. 古今伪书考[A]// 顾颉刚. 辨伪丛刊. 北京: 朴社出版社, 1933. YAO Jiheng. The authenticity of books throughout history[A]// GU Jiegang. Journal of Detection of forgeries. Beijing: PUSHE Publishing House,1933.

[11] 冯友兰. 中国哲学史新编: 第二册[M]. 北京: 人民出版社, 1983. FENG Youlan. A new history of Chinese philosophy: Volume Two[M]. Beijing: People’s Publishing House, 1983.

[12] 张恒寿. 庄子新探[M]. 武汉: 湖北人民出版社, 1983. ZHANG Hengshou. New exploration of Zhuangzi[M]. Wuhan: Hubei People’s Publishing House, 1983.

[13] 苏轼. 庄子祠堂记[C]// 苏轼文集. 北京: 中华书局, 1986. SU Shi. An essay about Zhuangzi’s memorial temple[C]. SU Shi’s anthology, Beijing: Zhonghua Book Company, 1986.

[14] 王夫之. 老子衍•庄子通•庄子解[M]. 北京: 中华书局, 2009. WANG Fuzhi. The derivation of Laozi•The run-through of Zhuangzi•The explanation of Zhuangzi[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2009.

[15] 姚鼐. 惜抱轩遗书三种: 卷二[M]. 清光绪五年桐城徐氏刻本. YAO Nai. Three posthumous works in Xibao pavilion: Volume 2[M]. XU Family's block-printed edition of Tong city in the fifth year of Guangxu of Qing Dynasty.

[16] 吴汝纶. 点勘庄子读本: 卷五[M]. 清宣统铅印本. WU Rulun. Punctuation and collation of Zhuangzi: Volume 5[M]. letterpress printing edition in the period of Xuantong of Qing Dynasty.

[17] 叶国庆. 庄子研究[M]. 北京: 商务印书馆, 1936. YE Guoqing. The study of Zhuangzi[M]. Beijing: Commercial Press, 1936.

[18] 关锋. 庄子内篇译解批判[M]. 北京: 中华书局, 1961. GUAN Feng. The interpretation and criticism of the inner essays of Zhuangzi[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1961.

[19] 刘笑敢. 庄子哲学及其演变[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1993. LIU Xiaogan. Zhuangzi's philosophy and its evolution. [M]. Beijing: China Social Sciences Press, 1993.

[20] 陈丽桂.《庄子》外杂篇中的黄老理论[J]. 诸子学刊, 2018(2): 122−141. CHEN Ligui. Huanglao theory in the outer and miscellaneous essays of[J]. Journal of scholars, 2018(2): 122−141.

[21] 白奚. 稷下学研究[M]. 北京: 生活•读书•新知三联书店, 1998. BAI Xi. Study of Jixia academy[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1998.

[22] 李存山. 中国气论探源与发微[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1990. LI Cunshan. Origins and thoughts of Chinese Qi theory[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 1990.

[23] 陈鼓应. 管子四篇诠释[M]. 北京: 商务印书馆, 2006. CHEN Guying. Interpretation of the four essays of Guanzi[M]. Beijing: Commercial Press, 2006.

[24] 徐复观. 中国人性论史[M]. 上海: 上海三联书店, 2001. XU Fuguan. The history of human nature in China[M]. Shanghai: Shanghai SDX Joint Publishing Company, 2001.

[25] 刘智妙.《管子》四篇精气论研究[D]. 台湾: 淡江大学博士论文, 2009. LIU Zhimiao. The study of JingQi in the four essays of[D]. Taiwan: Doctoral dissertation of Tamkang University, 2009.

[26] 张岱年. 中国古典哲学概念范畴要论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1987. ZHANG Dainian. Essentials of conception and category in Chinese classical philosophy[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 1987.

Permeation and integration of Jixia Taoists and Zhuangzi followers: An analysis of the correlation between the four essays inand the outer and miscellaneous essays in

LI Xiunan

(Department of Chinese Language and Literature, Peking University, Beijing 100871)

This article mainly focuses on comparing and analyzing the correlation between the four essays inand the outer and miscellaneous essays infrom the following three aspects such as the theory of mind as manifested in the thoughts ofand the 4 essays of, thoughts of "the saints, the noble and the spiritual" inand the theory of the spirit in, and finally the Taoist system in bothand the four essays of. The article believes that there exists interaction between them, which reflects the academic adherence between Jixia Taoists represented by the four essays ofand the followers of Zhuangzi.

Jixia Taoists; the followers of Zhuangzi; the four essays of; the outer and miscellaneous essays of; the ideology of Huang-Lao

B22

A

1672-3104(2020)06−0042−10

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2020.06.005

2019−09−26;

2020−03−20

李秀男,山东临沂人,北京大学中文系博士研究生,主要研究方向:先秦思想史,联系邮箱:li-xiu-nan@hotmail.com

[编辑: 胡兴华]