地方高校电子信息工程专业“数据结构与C++”课程教学改革研究

2020-12-10陈光

陈 光

(台州学院电子与信息工程学院 浙江·台州 318000)

1 课程教学现状

随着现代计算机技术朝着通用化、集成化、小型化方向快速发展,越来越多的电子产品依赖具备代码执行能力的半导体芯片作为系统驱动或控制的核心。对于电子信息工程专业的教师而言,为了保证高校教育符合社会需求,在培养学生掌握电路设计、信息处理等方面的知识之余,培养他们具备良好的软件编程能力变得越发重要。电子信息工程相关的电子产品多使用例如MCU、DSP、SOC 等嵌入式微机开发,不同于基于高级操作系统的软件开发,面向嵌入式微机的软件开发需要考虑如何在有限的计算、存储资源上高效地实现既定的功能,这对编程过程中合理使用数据结构提出了较高的要求。另一方面,随着电子产品功能日趋多样化、智能化,支撑它们运行的代码规模也在快速膨胀,C 语言之余,C++、Java 等面向对象编程语言由于其良好的代码组织与复用特性越来越多地被引入相关产品的软件开发。在上述背景下,在电子信息工程专业课程体系中越来越多的高校以选修或必修的形式开设了数据结构与面向对象编程方面的课程,如笔者所在的台州学院电子系从2015 级开始在学生培养计划中设置“数据结构与C++”课程,在每学年的第一学期针对大二学生授课,课程以C++语言为载体传授学生面向对象编程与数据结构方面的基础知识。

近年来,地方高校积极朝着应用型定位开展转型,很多传统的理论、实验教学模式已不再能很好地适应应用型人才培养的目标。对于地方高校电子信息工程专业“数据结构与C++” 课程,笔者在应用型教学过程中体会到如下问题:

(1)理论教学课时压缩对教学带来不利影响:应用型教学强调提升实践环节在教学中的比重,在课程总课时不宜或不易改变的状况下,这势必导致理论教学课时的压缩。“数据结构与C++”课程包含了大量的知识点,在通过有限时间的理论教学为学生打好熟练应用知识基础方面,传统的理论教学模式已捉襟见肘。

(2)实践教学缺少有效的监督与能力促进机制:“数据结构与C++”课程包含大量上机编程实验,它们是课程实践教学的主要载体,若不能有效对学生的实验过程进行督促,那实践教学的效果将大打折扣,应用型教学的初衷也将沦为空谈。然而,较为遗憾的是当前地方高校大多缺失助教制度(在研究型高校中,助教多由硕士研究生承担),任课教师没有办法以一己之力完成对每位学生每个实验的严格把关。

(3)大多数学生在主动学习上的积极性不高:相较研究型高校学生,地方高校学生在高考成绩上多属于中间层次,进入大学后,他们在课程学习的过程中大多表现为按部就班,更局限于接受课内知识、完成教师布置的任务,缺乏主动思考、自学等方面的积极性,这限制了他们灵活运用知识的能力。

2 教学改革内容

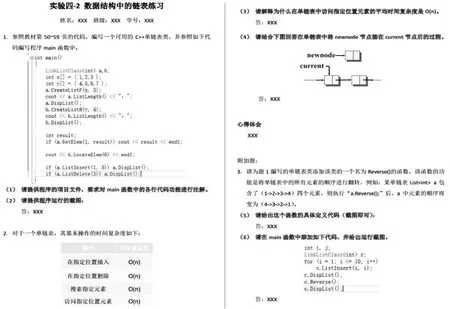

图1 实验选题范例

针对地方高校电子信息工程专业“数据结构与C++”教学中存在的问题及课程的特点,笔者在近两年的教学过程中开展了以下几个方面的改革探索。

(1)改进理论教学内容与方式:为适应理论教学课时压缩的现状,在教学内容上,考虑到学生在大一已充分完成C 语言的学习,针对C++语言的教学以其相较于C 语言的差异作为切入点开展教学,着重讲解命名空间、引用、类、模板等新概念及它们的基本使用;针对学生相对陌生的数据结构内容的教学,避免或弱化相对枯燥的常见数据结构在底层实现代码上的讲解,转而强调它们的底层实现原理,同时强调它们的具体使用注意事项,例如元素增删改找等基本操作的时间复杂度、适合的应用场合等。在教学方式上,选择机房作为教学场所,采用教学主机屏幕分享至学生从机的模式,并尽量使用对知识理解更为友好的图像或动画方式开展教学,以使学生能清晰、快速地接受知识。同时,每次课通过钉钉进行直播录制,课后及时向学生公布回放视频、PPT 与扩展阅读资料,方便学生在课后能够独立进行知识的查漏补缺与巩固。

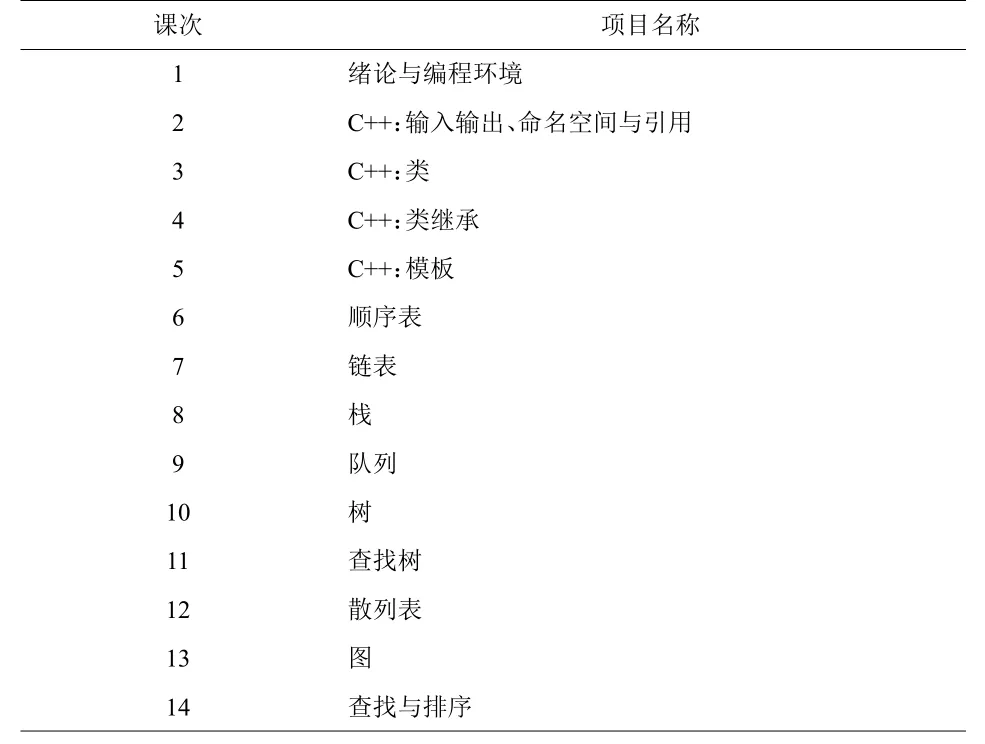

(2)实现理论教学与实验教学的环节串联:打破理论与实验安排在不同时间教学的传统,在每次课的前半时段进行理论教学,在后半时段进行实验教学,实现微粒化知识教学,使学生能够及时练习理论知识,并在课内进行一定的练习,达到有效巩固知识的目的。以2017 级的教学为例,每周1 次排课,剔除节假日,共安排了14 次课,教学内容的安排见表1。每次课为3 课时,视理论内容难度安排前一节或前两节课进行理论教学,剩余节次进行相应的实验教学,微粒化与理论实验串联的教学模式保证了学生能够以“少量多餐”的形式练习本课程的大部分重要知识点。

(3)建立合理的实验考核机制:将实验课从课内延伸至课外,每次实验课不强求学生必须在课内完成实验,并允许他们在课后规定期限内递交实验代码与实验报告,一般期限为一周。同时,除根据学生递交的实验代码与报告对学生进行考核外,每次实验课后在当周还会利用学生空余时间安排一次随机抽查验收环节,一般随机抽查10 位同学,被抽查的学生会被问及代码与原理上的细节。通过上述措施,可使得教师在实验课内可以免于在答疑者与验收者两个身份间来回切换,更加专注于课堂管理与现场答疑,同时课后抽查验收环节的引入也能对部分惯于实验抄袭的学生造成压力,达到完善实验考核、提高实验教学质量的目的。

表1 教学内容安排

(4)探索提升学生学习积极性:主要通过引入如下两种手段提升学生学习的积极性。首先,在理论和实验教学中积极引入如数学表达式求解、银行排号、迷宫求解等实际应用案例以及企业笔试、面试题的讲解来展现课程的应用性与重要性,提升学生对课程的兴趣;其次,在实验题目安排时引入难度梯度与加分机制,每次实验包含必做题和附加题,形式如图1 给出了链表实验,其中必做题为围绕课内知识的简单应用题,附加题则要求能够相对灵活地运用课内知识或需要自学教师提供的扩展阅读资料才能完成,完成附加题将给予一定的实验加分,由此在保证绝大部分同学能够顺利完成任务的同时,激励中前部的学生主动思考、主动学习。

(5)有效配合衔接后续课程:“数据结构与C++”的后续课程主要包括“可视化程序设计”“移动应用程序开发”等及相关的实训课程。为配合后续课程的有效衔接,本课程选择了免费、易用且功能全面的Visual Studio 社区版作为编程环境,在教学过程中有意识地穿插代码格式化、排错与调试方面方法与技巧的讲解,并在与后续课程相关的知识点讲解时予以说明与强调。

3 结语

在地方高校电子信息工程专业“数据结构与C++”课程教学改革的过程中,笔者从地方高校应用型教学转型的目的出发,结合课程与学生的特点,进行了上述几个方面积极的探索,在一定程度上解决或缓解了理论课时压缩、实验考核空泛、学生学习积极性不高等现有问题,提高了教学质量,后续将从理论知识点链接、实验选题优化等方面进一步探索本课程的改革。