基于高通量测序探讨健脾调肝饮对肥胖小鼠肠道菌群的影响

2020-12-02谷雨明王喆冯博

谷雨明, 王喆, 冯博

(1.潍坊医学院附属医院中医科,山东潍坊 261031;2.潍坊医学院中医教研室,山东潍坊 261031;3.上海中医药大学2020级博士研究生,上海 200000;4.山东第一医科大学第一附属医院中医科,山东济南 250014)

肥胖与糖尿病、高血压病、高脂血症等多种疾病密切相关。《柳叶刀》杂志中一项研究显示我国肥胖人口已经超越美国位居世界首位[1]。肠道菌群已经成为肥胖发病机制的研究热点。本课题组前期临床和实验研究表明,健脾调肝饮可以有效降低体质量、减少白色脂肪堆积[2-5]。为进一步阐明健脾调肝饮的作用靶点,本研究从肠道菌群角度探讨其对肥胖的可能作用机制,以期为健脾调肝饮的临床应用提供实验依据,现将研究结果报道如下。

1 材料与方法

1.1实验动物及饲料40 只普通雄性C57BL/6J小鼠,4周龄,由济南朋悦实验动物繁育有限公司提供,动物质量合格证编号: SCXK(鲁)20140007。造模所用的高脂饲料(具体成分按质量分数配比:62.8%基础饲料、10%蛋黄粉、12%猪油、5%蔗糖、5%奶粉、5%花生、0.2%胆盐),购自北京科澳协力饲料有限公司。普通基础饲料,购自北京科澳协力饲料有限公司。

1.2药物、试剂与仪器健脾调肝饮(由生黄芪30 g,柴胡12 g,茯苓15 g,丹参15 g,炒薏苡仁15 g,炒白芍15 g,决明子15 g,佩兰15 g,泽泻12 g,大黄6 g,山楂12 组成)中药材购自山东中医药大学第二附属医院。水煎制备,4 ℃冰箱保存备用。盐酸二甲双胍片,由北京京丰药业有限公司生产,国药准字H11021518。电子天平(珠恒电子有限公司);灌胃针、注射器、离心管、蒸馏水、液氮罐等(山东省千佛山医院医学研究中心提供)。

1.3动物分组与肥胖模型复制40只小鼠给予基础饲料适应性喂养1周后,随机挑选8只小鼠作为正常对照组,继续给予普通基础饲料喂养,其余32 只小鼠为造模组,给予喂食高脂饲料。所有小鼠造模期间自由饮水。喂养12 周后,造模组小鼠体质量大于正常对照组平均体质量的20%,且大于± 1.96 标准差,认为造模成功;如小鼠体质量未达标准或体质量增长缓慢,认为有肥胖抵抗,予以剔除[6]。最终造模成功的小鼠23只,造模成功率为71.875%。选取合格的模型小鼠,按照体质量均一的原则随机分为模型对照组、二甲双胍组、健脾调肝饮组,组间及组内动物分别作标记。

1.4给药方式及治疗参考徐叔云教授主编的《药理实验方法学》[7],二甲双胍组小鼠给予二甲双胍19 mg/6 mL/kg 灌胃,健脾调肝饮组小鼠给予健脾调肝饮12 g/6 mL/kg 灌胃,正常对照组、模型对照组小鼠给予蒸馏水6 mL/kg/次灌胃。每天8∶00及16∶00各灌胃1次,连续5周。

1.5肠道菌群测序流程

1.5.1 样本收集 末次给药后,随机从每组选取3只小鼠,分别单独放入刚刚高温高压灭菌的小鼠笼中。用一次性无菌镊子,收集各个小鼠新鲜的粪便标本,储存于高温蒸汽消毒灭菌的离心管中,并存放于液氮罐中,于-80 ℃冰箱冻存。直到全部收集完成,放入干冰运输箱中,送至上海美吉生物医药科技有限公司进行16SrDNA测序。

1.5.2 DNA 抽提和聚合酶链反应(PCR)扩增 按照E.Z.N.A.® soil试剂盒(Omega Bio-tek,Norcross,GA,U.S.)说明书进行总DNA 抽提,利用1%琼脂糖凝胶电泳检测DNA提取质量。用338F(5’-ACT CCTACGGGAGGCAGCAG-3’)和806R(5’-GGAC TACHVGGGTWTCTAAT-3’)引物对V3-V4可变区进行PCR扩增。

1.5.3 Illumina MiSeq测序 将PCR产物纯化后的扩增片段构文库, 应用Illumina 公司的MiSeq PE300平台进行测序,得到原始测序序列。

1.5.4 数据处理及分析 将原始测序序列用Trimmomatic 软件质控,使用FLASH 软件进行拼接,得到最终的序列。应用STAMP 进行统计分析,2组间比较采用T检验进行比较,多组间比较采用单因素方差分析(one-way ANOVA)。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1各组小鼠粪便菌群测序情况通过16SrDNA高通量测序,各组样品PCR产物平均在300 ~500 bp之间,均为合格样本。稀释性曲线显示随着测序量的不断增加,曲线趋向平坦,表明测序数据量合理,测序深度足够。见图1。

图1 各组合格样本菌群稀释性曲线Figure 1 Coverage curves of gut microbiota in qualified samples of various groups

2.2各组小鼠肠道菌群物种注释与评估各组小鼠肠道菌群生物学分类情况:12 个粪便标本共检测出17 个门(phylum)、36 个纲(class)、72 个目(order)、118个科(family)、239个属(genus)、372个种(species)的肠道菌群,总操作分类单元OTU 数为761个。详见表1。

表1 各组小鼠肠道菌群生物学分类情况Table 1 The biological classification of gut microbiota in mice of various groups (n/个)

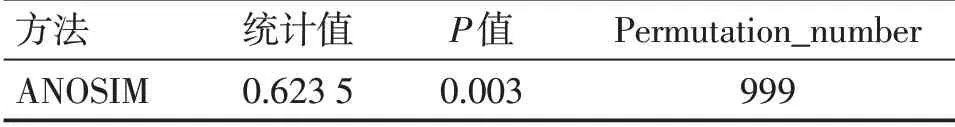

2.3样本比较分析ANOSIM 分析各组间差异明显大于组内差异(P<0.05),分组方式有统计学意义。见表2、图2。

表2 分组ANOSIM分析统计值Table 2 ANOSIM analysis statistics

图2 组间距离盒状图Figure 2 Box-plot for distance among inter-groups

2.4各组小鼠肠道菌群物种组成分析

2.4.1 物种维恩图分析 在OTU水平上,各组间有共同之处,也存在一定差异。具体见图3。

图3 各组OTU水平维恩图Figure 3 Venn diagram for OTU level in various groups

2.4.2 群落组成分析 在门水平上, 正常对照组、模型对照组、健脾调肝饮组群落分布都是以拟杆菌门(Bacteroidetes)、厚壁菌门(Firmicutes)为主,前2组拟杆菌门丰富度较高,健脾调肝饮组厚壁菌门丰度较高,二甲双胍组以拟杆菌门、厚壁菌门及疣微菌门(Verrucomicrobia)丰富度高。此外, 正常对照组和健脾调肝饮组在放线菌门(Actinobacteria)上也有较高的丰富度,肥胖组则相对较低。见图4。相应的群落热图也展示出相应的丰富度情况,见图5。

图5 各组肠道菌群门水平群落热图Figure 5 Community heatmap for phylum level of gut microbiota in various groups

2.5各组小鼠肠道菌群物种差异分析

2.5.1 多组间比较 在门水平上,各组肠道菌群物种在拟杆菌门、厚壁菌门上存在显著性差异(P<0.01)。见图6。

图6 4组肠道菌群门水平比较Figure 6 Comparison of phylum level of gut microbiota in the 4 groups

2.5.2 正常对照组与模型对照组比较 在门水平上,正常对照组与模型对照组肠道菌群物种间差异性不显著(P>0.05);在科水平上,2 组肠道菌群在梭菌科_1(Clostridiaceae_1)存在显著性差异(P<0.01)。见图7。

图7 正常对照组与模型对照组肠道菌群科水平比较Figure 7 Comparison of family level of gut microbiota in the normal control group and model control group

2.5.3 二甲双胍组与模型对照组比较 在门水平上,二甲双胍组与模型对照组肠道菌群物种在疣微菌门、变形细菌门(Proteobacteria)上差异显著(P<0.01),在拟杆菌门上存在差异(P<0.05)。见图8。

图8 二甲双胍组与模型对照组肠道菌群门水平比较Figure 8 Comparison of phylum level of gut microbiota in the metformin group and model control group

2.5.4 健脾调肝饮组与模型对照组比较 在门水平上,健脾调肝饮组与模型对照组肠道菌群物种在拟杆菌门、厚壁菌门上差异性显著(P<0.01),在放线菌门上有显著性差异(P<0.05)。见图9。

图9 健脾调肝饮组与模型对照组肠道菌群门水平比较Figure 9 Comparison of phylum level of gut microbiota in SLP group and model control group

2.5.5 健脾调肝饮组与二甲双胍组比较 在门水平上,健脾调肝饮组与二甲双胍组肠道菌群物种在厚壁菌门、 疣微菌门上差异有显著性(P<0.01),在Unclassified_k__norank、拟杆菌门、放线菌门、 Tenericutes 上存在显著性差异(P<0.05)。见图10。

图10 健脾调肝饮组与二甲双胍组肠道菌群门水平比较Figure 10 Comparison of phylum level of gut microbiota in the SLP group and metformin group

2.5.6 正常对照组与二甲双胍组比较 在门水平上, 拟杆菌门、 疣微菌门上差异性显著(P<0.01)。见图11。

图11 正常对照组与二甲双胍组肠道菌群门水平比较Figure 11 Comparison of phylum level of gut microbiota in the normal control group and metformin group

2.5.7 健脾调肝饮组与正常对照组比较 在门水平上,健脾调肝饮组与正常对照组肠道菌群物种在拟杆菌门、厚壁菌门上差异性显著(P<0.01)。见图12。

3 讨论

图12 健脾调肝饮组与正常对照组肠道菌群门水平比较Figure 12 Comparison of phylum level of gut microbiota in the SLP group and normal control group

肥胖症的病因复杂,既往关注点侧重于运动消耗、饮食摄入等方面。近年来研究显示,肠道菌群异常与肥胖的发生存在密切关联。人体肠道内的微生物群被认为是人体的第二基因组。宁光教授团队研究发现,与肥胖人群相比,正常人肠道菌群更加丰富,且肥胖人群肠道菌群中多形拟杆菌的含量明显降低[8]。丹麦的研究者发现,本国的肥胖人群体内肠道菌群的数量和多样性明显低于正常人群[9]。动物研究也显示,肥胖宿主与正常宿主间的肠道菌群存在差异,移植了肥胖小鼠肠道微生物的无菌小鼠体脂含量显著上升[10]。可以认为,肠道菌群紊乱是肥胖的重要致病因素。

目前,肠道菌群引起肥胖的作用机制尚未完全阐明。近年来肠道菌群对脂肪代谢的影响受到重视,“肠道菌群-脂肪” 信号轴(microbiota-fat signaling axis,MFSA)的概念[11-12]被提出。“肠道菌群-脂肪” 信号轴的基本构成包括肠道菌群、脂肪组织、相关内分泌和免疫系统等。“肠道菌群-脂肪” 信号轴各部分相互作用,形成了复杂的反馈性网络,通过多途径影响机体的脂肪代谢。越来越多的研究显示 “肠道菌群-脂肪” 信号轴对白色脂肪棕色化有调控作用;还有研究显示,将热量限制方式干预的小鼠肠道菌群移植到肥胖小鼠体内,可以明显增强功能性棕色脂肪活性,考虑其与抑制Toll样受体4(TLR4)通路有关[11];另有研究发现,经过肠道处理的无菌小鼠体内AMP 活化的蛋白激酶(AMPK)活性增加,促进肥胖小鼠腹股沟皮下和周围脏器内脂肪组织发生褐变[12-13]。故我们认为可通过 “肠道菌群-脂肪” 信号轴调节肠道菌群以促进白色脂肪棕色化,从而达到减肥的作用。

作为糖尿病诊疗指南的一线治疗药物,二甲双胍不仅可以改善胰岛素敏感,还具有减肥作用,其应用于肥胖的治疗展现出较好的疗效及安全性[14-17]。本课题组前期研究选择二甲双胍作为阳性对照药物,显示其有减轻体质量的作用,因此本次研究也选用二甲双胍作为阳性对照药物。

肠道菌群数据分析显示,从OTU 数量上,正常对照组高于二甲双胍组、模型对照组,健脾调肝饮组略高于正常对照组,其中,二甲双胍组OTU 数量明显减少,可见高脂饮食在一定程度上降低了小鼠肠道菌群的多样性,二甲双胍可显著降低肠道菌群多样性。在门水平上,正常对照组和模型对照组没有显著性差异,但是,在科水平上存在显著性差异,这个结果和文献数据稍有差异,可能与样本量过少有关;现有数据也提示高脂饮食可能通过改变小鼠肠道菌群的丰富度及多样性导致肥胖的产生。在门水平上,二甲双胍组肠道菌群的疣微菌门的丰富度明显高于其他组,健脾调肝饮组肠道菌群厚壁菌门丰富度增高,拟杆菌门丰富度降低。表明二甲双胍和健脾调肝饮对肥胖小鼠肠道菌群具有不同的调节作用,提示2种药物减轻体质量的机制不同。二甲双胍虽然也具有很好的减轻体质量作用,但是,存在肠道菌群丰富度及多样性减低的风险,而健脾调肝饮在减轻小鼠体质量的同时,可以更好地恢复肥胖小鼠肠道菌群的丰富度及多样性。本课题组前期研究已表明,健脾调肝饮可减轻肥胖小鼠的体质量,并可促进白色脂肪棕色化[5]。再结合文献研究,我们认为健脾调肝饮可能通过调节肥胖小鼠肠道菌群,以此介导 “肠道菌群-脂肪” 信号轴促进白色脂肪棕色化,以达到减轻体质量的作用。

综上所述,本研究初步明确了健脾调肝饮与肠道菌群之间的联系,进一步丰富了 “肠道菌群-脂肪” 信号轴的科学内涵,亦可为健脾调肝饮临床应用治疗肥胖提供依据。在今后的研究中,我们有待应用宏基因组测序、代谢组学等技术更深入地探究健脾调肝饮对肠道菌群及 “肠道菌群-脂肪” 信号轴的作用机制。