塔里木盆地北缘温宿凸起压扭隆升的证据

2020-12-02何光玉赵永强姚泽伟郑晓丽肖思东黄继文贾存善周雨双

何光玉,赵永强,姚泽伟,3,郑晓丽,肖思东,5,黄继文,贾存善,周雨双

(1.浙江大学 地球科学学院,杭州 310027;2.中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126;3.浙江大学 海洋学院,浙江 舟山 316000;4.东方地球物理公司,新疆 库尔勒 841000;5.浙江国高能源科技有限公司,杭州 310023)

温宿凸起位于塔里木盆地北缘,北与乌什凹陷以古木别兹构造带为界,南与阿瓦提凹陷以沙井子构造带为界,东与拜城凹陷以喀拉玉尔滚走滑断裂为界,西与柯坪隆起相接,为一北东向展布的隐伏隆起,东西长约72 km,南北宽约68 km,面积约4 896 km2(图1)。

温宿凸起上主要发育古生界,缺失中生界和古近系。钻井(阿1井)揭示,新近系厚约3 102.5 m,第四系厚约90 m,并在新近系之下钻遇43.82 m厚的二叠系流纹岩;其下为石炭系—志留系碎屑岩及寒武系—奥陶系碳酸盐岩[1]。

温宿凸起曾与塔北隆起连为一体,处于长期继承性的古隆起部位[1-3]。前人研究认为:温宿凸起北侧的古木别兹断裂带包括深、浅2组不同方向的逆冲断裂,断裂带两侧地层沉积特征差异很大[4];而温宿凸起南侧的沙井子构造带存在3套断裂系统,即深部楔状冲断构造、浅部伸张构造和沙井子走滑断裂[5]。

这些认识的一个共同点是:温宿凸起主要是逆冲变形,局部存在走滑变形。这一认识,既与地震剖面上背冲的2个方向断层同等发育、具有对称构造的特征相矛盾,又与顺断层走向主干断层的产状多变、逆冲方向完全相反、具有“丝带”效应的特征相矛盾。

基于二维地震剖面的地质分析,本文首次提出温宿凸起以走滑构造变形为主,逆冲构造变形为辅。本文报道这一成果,以期能起到抛砖引玉的作用,并恳请同行批评指正。

1 地质背景

寒武纪至中奥陶世,塔里木板块处于稳定克拉通盆地演化阶段,接受了巨厚海相碳酸盐岩沉积[6-7];中奥陶世末,受加里东中期运动[8]的影响,西北部地区抬升遭受剥蚀,东南部地区剧烈沉降,接受了巨厚的深海浊积岩沉积。

进入志留纪,受加里东晚期运动的影响,塔里木板块南部抬升,缺失志留系;北部地区沉降,沉积了较大厚度的下—中志留统。晚志留世,挤压作用增强,塔里木板块抬升,大面积缺失沉积。早—中泥盆世末,受海西早期运动的影响,包括温宿凸起在内的塔里木西北部发生抬升,地层遭受强烈剥蚀[9-11],造成下石炭统角度不整合于志留系之上;同时,古木别兹深断裂开始形成,并成为凸起北侧边界断裂。

石炭纪开始,塔里木板块整体沉降,沉积了一定厚度的石炭系和二叠系[12]。早二叠世末—晚二叠世,受海西晚期运动影响,温宿凸起再次抬升,并一直持续至古近纪,凸起上石炭系—二叠系遭受剥蚀,并几乎缺失整个中生界与古近系[4,13]。

始新世末以来,印度板块—西藏地块碰撞引发的“远距离效应”,使南天山复活并向南发生大规模的逆冲[14-17],包括温宿凸起在内的山前地带发育前陆坳陷;坳陷内沉积了巨厚的中新统吉迪克组(N1j)与康村组(N1k)、上新统库车组(N2k)、更新统西域组(Q1x)。

图1 研究区构造位置据齐英敏等[5],2012,修改。Fig.1 Tectonic location of the study area

2 钻井地层标定与地震层位引层

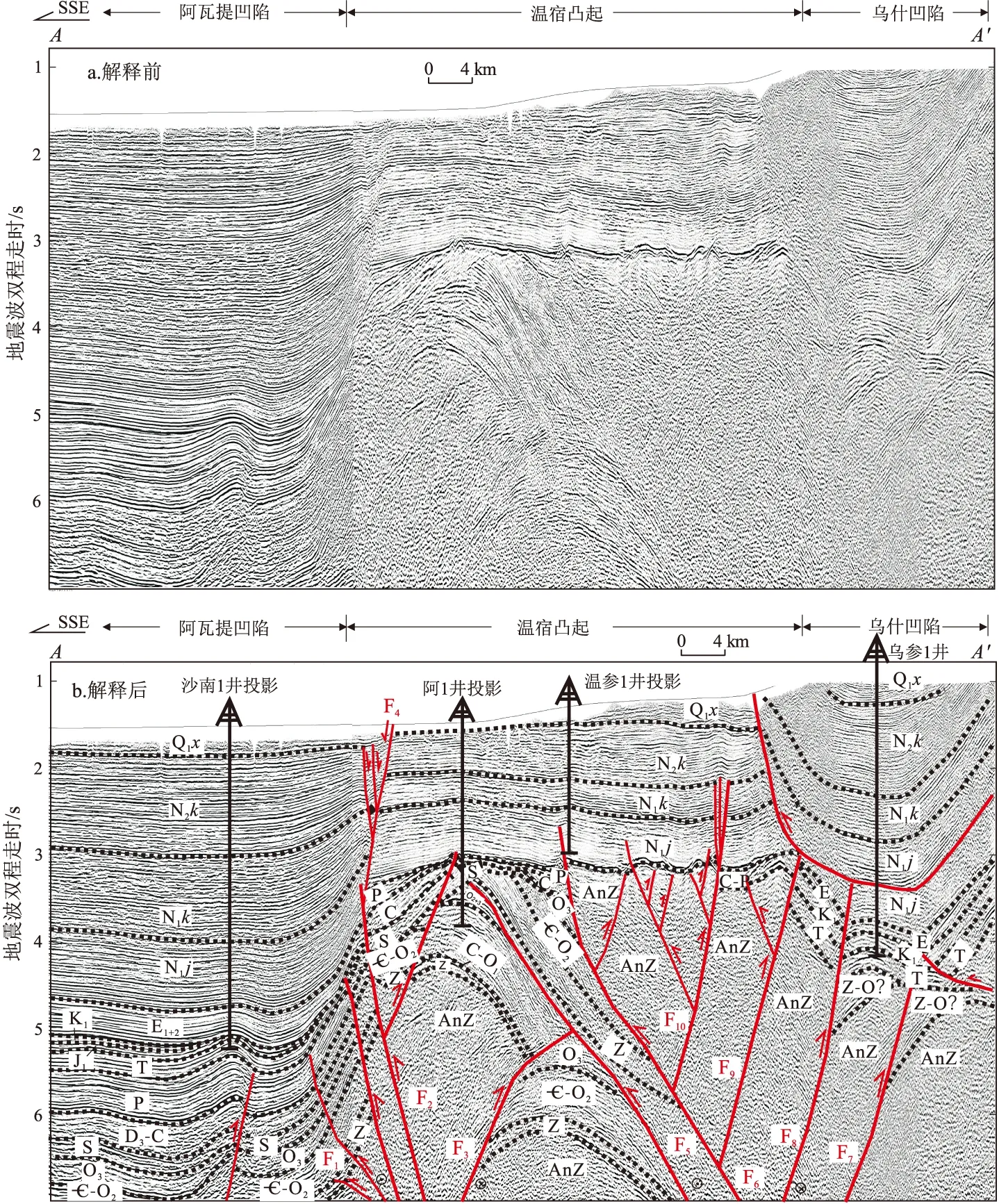

本次研究,采用的是中石油塔里木油田的地震分层。该分层在乌什凹陷通过乌参1井引层,在温宿凸起通过温参1井和阿1井引层,在阿瓦提凹陷则通过沙南1井引层(图1,2)。

根据温参1井和阿1井钻遇情况,温宿凸起自下而上发育较薄的二叠系流纹岩,较厚的中新统吉迪克组和康村组,巨厚的上新统库车组及厚度变化很大的第四系西域组,缺失中生界和古近系。由地震剖面可见,二叠系以下可能还发育一定厚度的震旦系、寒武系—奥陶系、志留系和石炭系。

而根据乌参1井钻遇的情况,温宿凸起北侧的乌什凹陷发育的地层与库车凹陷部分类似,自下而上发育三叠系、下白垩统、古近系,及与温宿凸起近似的新近系及第四系,缺失侏罗系;从地震剖面来看,三叠系以下可能残留有厚度不等的寒武系—奥陶系。

此外,根据沙南1井钻遇的情况,温宿凸起南侧的阿瓦提凹陷发育地层较齐,自下而上,除了发育上述温宿凸起的二叠系及乌什凹陷的中生界与新生界外,还发育寒武系—奥陶系碳酸盐岩和志留系—石炭系碎屑岩,缺失泥盆系和侏罗系。

3 压扭变形带的证据

二维地震剖面分析表明,温宿凸起走滑变形的证据主要有:(1)新生界构造层之下,隐伏2个大型正花状构造;(2)形成花状构造的主干断层(沙井子断裂与古木别兹断裂)顺断层走向产状多变,且倾向完全相反;(3)凸起上的前中生界为古老的震旦系—寒武系,向南北两侧逆冲于乌什凹陷与阿瓦提凹陷的中—新生界之上。

图2 塔里木盆地北缘温宿凸起A-A’测线地震剖面剖面位置见图1。F1.沙井子南断裂;F2.沙井子断裂;F3.沙井子北断裂;F4.沙井子浅断裂;F5.古木别兹南①号断裂;F6.古木别兹南②号断裂;F7-F10分别为古木别兹①、②、③、④号断裂Fig.2 Seismic profile A-A’ of Wensu Uplift, northern Tarim Basin

3.1 两个隐伏的大型正花状构造

众所周知,走滑构造变形的一个重要特征是剖面上的花状构造变形,其中,压扭变形形成正花状构造,张扭变形形成负花状构造[18]。

二维地震分析表明,温宿凸起具有明显的压扭构造变形特征,在地震剖面上,主要表现为断层向上撒开,向下收敛,且直插基底,2个大型正花状构造分别由南侧的沙井子走滑断裂带和北侧的古木别兹走滑断裂带所形成(图2)。

由图2可见,南侧的大型花状构造主要由沙井子南断裂、沙井子断裂、沙井子北断裂和沙井子浅断裂等4条主要的压扭断裂组成,它们分别倾向南或北,相向倾斜,相背逆冲。因此,整体表现为断层向上撒开,向下收敛,且直插基底的大型正花形构造。断层活动的结果,造成断裂带之间的下古生界和元古宇强烈冲断、褶皱和抬升,上古生界遭受剥蚀、减薄直至缺失。

北侧的大型花状构造主要由古木别兹南①、②号断裂和古木别兹北①~④断裂等6条主要的压扭断裂所组成,它们分别倾向南或北,相向倾斜,相背逆冲。因此,也整体表现为断层向上撒开,向下收敛,且直插基底的大型正花形构造。断层活动的结果,造成断裂带之间的上、下古生界和元古界强烈冲断、褶皱和抬升、剥蚀、减薄直至缺失。

3.2 顺断层走向主干断层产状多变、倾向相反

二维地震剖面分析表明,形成上述温宿凸起大型花状构造的主干断层(沙井子断裂与古木别兹断裂)在东段向南强烈逆掩,在西段则向北强烈逆掩,表明顺断层走向主干断层的产状陡变(图2,3)。

图2表明,在温宿凸起的东段,形成花状构造的断层主要向南逆掩,如沙井子南断裂和沙井子断裂、古木别兹南①号和②号断裂。断层活动的结果,造成花状构造南侧古生界地层的产状明显比北侧要陡,且南侧断层上盘的地层抬升得更高,时代也明显比北侧的要老。如沙井子断裂上盘的震旦系与寒武系—奥陶系,古木别兹南②号断裂上盘的前震旦系等。

然而,顺断层走向到温宿凸起的西段,上述特征发生了明显的改变,断层活动主要表现为向北逆掩的特征。

图3 塔里木盆地北缘温宿凸起B-B’测线地震剖面剖面位置见图1;断裂名称同图2。Fig.3 Seismic profile B-B’ of Wensu Uplift, northern Tarim Basin

图3表明,在温宿凸起的西段,形成花状构造的断层主要向北逆掩,如沙井子北断裂和古木别兹北③号断裂。断层活动的结果,造成花状构造北侧古生界地层的产状明显比南侧要陡,且北侧断层上盘的地层抬升得更高,时代也明显比南侧的要老。如沙井子北断裂上盘的前寒武系,古木别兹北③号断裂上盘的前寒武系等。

上述主干断层顺走向的产状陡变,显然与逆冲断层的发育特征不一致。这是因为,在逆冲断层体系中,受同一应力场的影响,断层一般向同一方向逆冲,因而断层的倾向基本相同。

3.3 老地层逆冲于新地层之上

凸起上的古老地层,向南北两侧逆冲于凹陷中的中—新生界之上。二维地震剖面分析表明,温宿凸起的前中生界为古老的震旦系—寒武系,向南北两侧逆冲于乌什凹陷与阿瓦提凹陷的中—新生界之上(图2,3)。

图2表明,在温宿凸起的东段,凸起南侧的沙井子南断裂和沙井子断裂上盘的震旦系、寒武系、奥陶系和志留系等古老地层,向南逆冲于阿瓦提凹陷中的三叠系、白垩系、古近系和新近系吉迪克组等新地层之上。同时,凸起北侧的古木别兹南①号和②号断裂上盘的前震旦系古老地层,向北逆冲于乌什凹陷中的三叠系、白垩系、古近系和新近系吉迪克组等新地层之上。

图3表明,在温宿凸起西段也有类似情况。不同的是,西段抬升更高,断层上盘地层更老。

4 压扭变形的时间

二维地震剖面分析表明,上述压扭构造变形发生于加里东中期(晚奥陶世末)、加里东晚期(志留纪末)、海西早期(早—中泥盆世末)、海西晚期(晚二叠世)、印支—燕山期(三叠纪末期和晚白垩世)和喜马拉雅期(古近纪、新近纪和第四纪)。

4.1 加里东中期和晚期

温宿凸起东段沙井子断裂上盘的中—上奥陶统与上覆志留系呈角度不整合接触(图2)。同时,还可见沙井子北断裂上盘的震旦系与前震旦系逆冲于下盘的中—上奥陶统之上,表明沙井子北断裂在晚奥陶世末发生过强烈的向北的逆冲构造活动。

温宿凸起东段沙井子断裂上盘的志留系与上覆石炭系呈角度不整合接触(图2),志留系被上覆石炭系削蚀并很快尖灭,表明志留纪末该区发生过强烈的逆冲构造活动。

4.2 海西早期和晚期

钻探(阿1井)结果表明,温宿凸起上缺失泥盆系,石炭系与下伏志留系之间呈角度不整合接触。同时,在南侧阿瓦提凹陷中,上泥盆统—石炭系向北(温宿凸起)超覆沉积,厚度逐渐减薄(图2)。由此推断,温宿凸起在海西早期发生过压扭构造变形,并造成温宿凸起抬升。

海西晚期发生过构造变形的证据主要是:在凸起南侧的阿瓦提凹陷中,可见二叠系向北(温宿凸起)超覆沉积,厚度也逐渐减薄(图2)。这一认识与前人是一致的[5]。

4.3 印支—燕山期

该期构造变形的证据主要有二:一是在南侧阿瓦提凹陷中可见三叠系、侏罗系与下白垩统向北(温宿凸起)超覆沉积,地层厚度因此减薄;二是南侧阿瓦提凹陷中可见下白垩统与上覆古近系之间呈明显的角度不整合接触(图2)。

4.4 喜马拉雅期

温宿凸起上缺失古近纪的沉积,但在南北两侧的乌什凹陷和阿瓦提凹陷均有一定厚度的沉积,且在阿瓦提凹陷还表现出了“向凹陷逐渐加厚”的生长地层特征(图2)。同时,新近纪的地层也具有“南北两侧厚、凸起上薄”的生长地层特征。生长地层的存在表明,古近纪和新近纪温宿凸起发生过强烈的构造抬升。

5 地质意义

上述分析表明,自加里东中期开始,温宿凸起一带就存在近东西向的隆起带。但是,这一隆起带的成因,并非前人认为的主要是因为逆冲变形—抬升形成的隆起带,而是由于压扭变形—抬升而形成的隆起带。

众所周知,逆冲构造与走滑构造的最大差异在于是否有“根”。因此,上部存在逆冲变形形成的隆起,并不代表深部基底也存在逆冲变形形成的隆起。但是,走滑构造就不同,如果上部存在走滑变形形成的隆起带,深部基底也一定存在走滑变形形成的隆起带。因此,上述温宿凸起加里东中期压扭变形的厘定表明,塔里木北缘至少自加里东中期开始,就存在近东西向的基底构造分异带。

由于深部基底构造往往影响和控制上部盖层构造,因此上述温宿凸起加里东中期压扭隆起带的存在,也解释了与印度板块—西藏地块碰撞“远距离效应”[14]密切相关的南天山冲断带,向南为什么止步于温宿凸起。

6 结论

(1)塔里木北缘温宿凸起为一压扭隆起带。该压扭隆起带在剖面上主要由2个大型正花状构造组成,分别由南侧的沙井子压扭断裂带和北侧的古木别兹压扭断裂带所形成。

(2)上述压扭构造变形发生于加里东中期(晚奥陶世末)、加里东晚期(志留纪末)、海西早期(早—中泥盆世末)、海西晚期(晚二叠世)、印支—燕山期(三叠纪末期和晚白垩世)和喜马拉雅期(古近纪、新近纪和第四纪)。

(3)温宿凸起压扭变形带的厘定表明,塔里木盆地北缘至少自加里东中期开始,就存在近东西向的基底构造分异带。