学术精神治报与智识阶级治病

——以《晨报》周年纪念增刊为例*

2020-12-01张泉泉

张泉泉

(安徽师范大学新闻与传播学院,安徽芜湖241002)

19 世纪末至20 世纪二三十年代,印刷媒体更加自由发展,中国本土新闻业呈现出繁荣景象,新闻理论逐步建设,新闻实践成果显著。副刊是中国报纸本土化发展历程中形成的独特内容,带有鲜明的中国特色,种类繁多、雅俗并存、水平不一,在社会文化传播中逐渐确立地位、形成影响。“四大副刊”及其正张中仅《晨报》连续出版周年纪念增刊①《时事新报·学灯》出版1920年元旦增刊、五千号纪念增刊、1921年“双十节”增刊;《民国日报》1922年1月22日出版独立的六周年纪念册《新建设的中国》。从1920年到1925年,《晨报》及其副刊还连续六年出版“五四”纪念增刊。这些增刊出版带有连续性、针对性、指向性,具有一定的研究价值。,同时期,《申报》陆续出版“星期增刊”(1919 年8 月)、“常识增刊”(1920 年6月)、“汽车增刊”(1921 年11 月)、“本埠增刊”(1924年2月)等。众多增刊的出版表明当时报纸的杂志化现象较为突出,既是报业竞争的结果,也是报业繁荣的表征。学界研究此类增刊的成果较少,恐与对增刊的成见有关,如认为增刊多为内部交流需要,或者带有自我宣传色彩。增刊的涌现是中国报刊史上一个值得注意的现象,一定程度上深化了中国本土报业的内涵。

一、从专刊到专书:周年纪念增刊的成长升级

《晨报副刊》是“副刊”这一名称正式确定和普遍应用的起源,也是五四时期“四大副刊”之一。其正刊《晨报》,前身《晨钟报》,1916 年8月 15 日创刊,1918 年 9 月被军阀政府查封,12 月1日改名《晨报》①《晨钟报》1917年8月14日刊登一周年纪念增刊预告,人民出版社1980年《晨钟报》影印版未收录8月15日、16日两天报纸;1918年8月15日出版《晨钟·二周年纪念增刊》,共计4版。本文未将《晨钟报》纪念增刊列入考察对象。复刊,1928年6月5日停刊。复刊后,《晨报》即视12月1日为报纸生日。从1919年至1925 年,每逢更名复刊日编辑出版周年纪念增刊。这七年正是《晨报副刊》影响力最大的时段,对周年纪念增刊的研究是发挥管中窥豹之效,从中能够观察到1920 年代中国报刊编辑部的内容生产与意义传达。

第一,七个周年纪念增刊书写了报纸增刊的“成长史”。增刊从无到有,内容从少到多,从与正刊合体到单列独立、直至专门出刊,除了二周年时的相对简单,其它周年纪念增刊一年一度的变化较大,短短四五年间,已经从专刊变成“专书”。其中六周年增刊篇幅330 页,七周年篇幅已达403页,可惜也到此戛然而止。期间不乏成长故事,也曾遭遇挫折,1924 年的纪念增刊展期一月出版,刊载“四十名家之杰作”,内容猛增至“三十万言之论著”②参阅《晨报·七周年纪念增刊》记载,《晨报》1925年因报社被烧、报纸停刊,该年度增刊未见出版日期。。1925 年11 月底的“晨报纵火案”导致报纸停刊数日。[1]每周年增刊犹如横断面,七周年连缀成纵贯线,梳理其生长纹路,就是侧面了解《晨报》及其副刊的一种路径。横断面可见出表现,如镜子的映照,以供观察过去进行时的社会;纵贯线可见出变化,如水滴的折射,以供反思现在完成时的历史。

第二,七个周年纪念增刊可视为正刊副刊的“升级版”。增刊从内容而言颇为丰富厚重,且时间愈往后愈如此,是《晨报》正刊副刊的延伸、补充或升级。限于版面,《晨报副刊》的很多文章采取连载形式,常常绵延数期甚至数十期,时间长达月余。增刊内容是正刊许多话题的延续,也是一些副刊文章的一次性完整版。增刊是以周年纪念的名义出版的,所以作者送来鼓励,“他好似朝阳的光耀”,“我以阳光比《晨报》、也是赞扬、也是祝福”。[2]“教育人类的事业,除了一般培养青年的学校外,其最有力量的,可说是报纸了”[3],希望《晨报》承担起这样的重任。但增刊的意义并非仅仅停留在唱颂纪念,而是有更高的追求,所以还有这样的表达:“不注重既往……纪念,其眼光全瞧着将来,就是我们对于以前所感想的,今日省察一省察还是适应这时代的要求与否,然后改其不适应而求其适应。”[4]

第三,七个周年纪念增刊是关联正刊副刊研究的“超链接”。增刊相对独立,又与原报联系紧密,栏目设置和内容呈现都体现出链接正刊副刊的用意所在。时事评论、政治经济等方面的话题是偏于正刊内容的,有些与正刊刊登新闻相呼应;文艺作品及评论、财政司法、生物化学、音乐美术、心理学、教育学等学术话题偏于副刊内容,也是增刊内容比重较大的部分,所以总体而言增刊更富有副刊色彩,研究《晨报副刊》不可忽视这几期增刊。七份周年纪念增刊是在《晨报》总编蒲伯英③蒲殿俊(1875-1934),字伯英,不仅担任总编,而且以笔名止水在《晨报》上发表文章。可参阅罗义华:《〈晨报副镌〉的出现和蒲伯英的贡献》,载《新闻大学》2005年夏季号,第40-43页;廖华力:《周氏兄弟与〈晨报〉副刊的“同构”与“共生”》,兰州大学博士论文,2017年,第20-27页。和副刊主编孙伏园搭档期间成长壮大的,蒲伯英的名气没有孙伏园大,但是没有蒲伯英的支持,孙伏园改编副刊的想法是很难实现的。从周年纪念增刊的内容判断,出版增刊是《晨报》编辑部的合力呈现,但副刊编辑承担主要任务。研究增刊是对《晨报副刊》研究的深化,同时希望与正刊建立“超链接”,形成具有系统性整体性的认识。

以往近现代报刊的研究多集中在现代性、公共性方面的探讨,视报刊为公共领域,致力于探讨公共空间与公共舆论的形成、中国知识分子的现代转型等,张涛甫、唐小兵、王天根等人的成果较为突出,研究多为功能指向,将报刊视为文学、文化传播的载体。新闻史的相关书写中,“文人论政”“政党报纸”成为讨论的重要主题。如果视之为本体,尤其是在文化传播的研究维度上,把报刊视为一个国家的“文化日记”,回到媒介文本细读的起点,也许会有不一样的发现。具体到《晨报》周年纪念增刊,它是以学人为主体、以学术精神编辑的报纸。增刊的编辑及作者群体的身份多元、职业多样,但不可否认,媒介文本书写者是晚清民初的智识阶级,此为学人主体;媒介内容体现出启蒙的主题,多以论文、专著等形式进行阐释,此为学术话题;话语表达科学理性,重视反思、批判,凸显知识界的使命担当,此为学术精神;另从编辑出版的角度看,媒介文本的编辑喜设置目录、分门别类,具有很强的资料留存、结集出版的意识等,体现出学术研究习惯显在或潜在的影响。以《晨报》周年纪念增刊为观察窗口可见,智识阶级介入报刊很难脱离知识人的本色特征,新旧几代智识阶级相聚在报刊园地,以学术精神治报,以此为社会治病,形成报刊发展尤其是副刊历史上的“光荣时代”。这既是时代巨变后“权势转移”[5]造成的结果,也是《晨报》及其副刊史上留名的原因。

二、治报主体:新旧智识阶级的汇聚与省思

到20世纪20年代,知识人群体在“三千年未有之大变局”中已经历多次观念冲击和洗礼。“变”是时代的主调,从器物层面到制度层面再到思想观念、文化层面的阶段性演变是近现代史家形成的基本共识。从技术、功能等因素的角度考察中国近现代报刊史,尽管晚清与五四构成历史的延续,但二者的差异还是比较明显的。从维新变法到辛亥革命,报刊主要作为维新人士政治宣传的工具被世人瞩目;新文化运动之后,中国报刊将整个世界纳入报道视野,关注中国社会剧烈变革、新旧交替的很多领域。

(一)“吾国报业”与新生力量

大体而言,“二十世纪以前,枪炮之世界也;二十世纪以后,报馆之世界也”。[6]10319世纪中叶西方传教士及商人就带着新式传播媒体进入中国,但一直没有对中国社会产生结构性影响。1895 年之后,中国知识群体开始主动使用这一工具,撼动原有的政治和社会秩序。而1905 年科举制度废除导致的读书人传统晋升阶梯的中断更为关键,上升空间的受限使得他们中的一部分转而投身传媒业。依托于新型的纸质出版媒介,智识阶级逐步确立起变革时代新的角色定位。

随着新知识界的兴起,在新文化运动的影响下,大批报刊如雨后春笋应时而出。“新型报刊杂志的主持人多出身士绅阶层,言论受到社会的尊重,影响容易扩散。因此,这种新型报刊可称之为精英报刊 (elite press)。”[7]137章清有类似的判断:“1918 年前后读书人广泛介入办报刊的活动,从报业的角度也构成一道独特的景观。”[8]140中国新闻史亦有佐证:“1916 年到1926 年是中国媒体发展较为稳定的时期。”在校学生数从将近400 万增加到1925年的681万,知识阶层增长迅速,“不仅保证了报刊读者群的稳定增长,而且从中不断产生为媒体撰稿的新生力量”。[9]122、123其中高级知识分子包括大学教授、中学教员和大学生、高中生等,纷纷成为报刊投稿的主力军。1920 年,北大学生孙伏园进入《晨报》,协助编辑第七版。次年毕业后任《晨报》副刊主编,将其扩展独立出版,依据鲁迅意见定名为“晨报附刊”。甘蛰仙因崇拜胡适,1922年转入北大国文系就读,据统计,他在《晨报副刊》上发表文章52 篇,刊载297 期以上。孙伏园、甘蛰仙都可谓从阅报群体成长的“为媒体撰稿的新生力量”。“事实上,‘五四事件’以后的‘期刊热’,在发展中国群众舆论和培养新式知识分子定型方面,都具有划时代的意义”。[10]182媒介承载着过渡时代知识人的“光荣与梦想”,《晨报》编辑及撰稿人有许多后世看来异常耀眼的名字,他们活跃在当时的各种刊物上。基于他们与媒介的密切关系,造成了以少数人影响多数人的强大媒介效果。

(二)前后三代汇聚与新旧叠合

《晨报》周年纪念增刊的中国作者、译者共计154 人,外国作者15 人。许纪霖认为20 世纪中国有六代知识分子,以1949 年为界分为前三代和后三代。前三代指:晚清一代(大多生于1865—1880 年间),“五四”一代(大多生于1880—1895年间),后“五四”一代(又分两批,前一批大多生于1895—1910 年间,后一批生于1910—1930 年间)。[11]120-121《晨报》的编辑作者群体恰好汇聚了“前三代”,“晚清一代”中梁启超、王国维等退归学术,蔡元培、蒲伯英、汤尔和、陈独秀等活跃台前,周氏兄弟、胡适、张东荪、蒋梦麟、钱玄同、张君劢、翁文灏、杨振声、陈衡哲等“五四一代”立足文化,林语堂、康白情、罗家伦、王统照、罗隆基、钱端升、冰心、许钦文等“后五四一代”在知识分工更明确的领域崭露头角。方维规认为这种分代,尤其“是用横线切法、以生辰年代断代”,“很值得商榷”。[12]因此问题并非本文侧重、难以完全展开,本文采取整体概念描述法,以新旧几代智识阶级的说法笼统指称《晨报》周年纪念增刊的编辑和作者。这支队伍有从维新变法一路走来的人物,也有新文化运动的主角,既包括坚守儒家传统文化的“老人”,也包括接受西式教育、具有留日或留美背景的“新人”。

许纪霖的划分带有学院派特色,有助于宏观把握20 世纪中国知识分子问题,但从微观而论,现实情况要复杂得多。胡适整理林纾的白话诗发现,林先生的新乐府表现出文学观念的变迁,不但如此,“五六年前的反动领袖,在三十年前也会做过社会改革的事业。我们这一辈的少年人只认得守旧的林琴南,而不知道当日的维新党林琴南;只听得林琴南老年反对白话文学,而不知道林琴南壮年时会做很通俗的白话诗,——这算不得公平的舆论”。[13]这种划代的归纳法与其说对应具体的人,不如说对应那个时代,也许粗线条的勾勒和整体描摹是把握全局的更好途径。1933 年,刘半农在编纂《初期白话诗稿》时曾引陈衡哲“我们都是三代以上的古人了”的慨叹,说十五年来国内文艺界的变动与进步显著,“把我们这班当初努力于文艺革新的人,一挤挤成了三代以上的古人”。[14]123时代给人的冲击太大,几年不过转瞬,却令人恍如隔世。说三代也好,谈新旧也罢,激变时代促使他们快速成长,报刊园地引来几代汇聚,不中不西,亦中亦西,亦新亦旧,新旧融合。精英群体以学术精神塑造的报纸面目严谨,笔墨清香扑面而来,增刊又因名家集萃而更具风流。

(三)“新闻言志”与自我省思

1919年,徐宝璜《新闻学》自序有言:“吾国之报纸,现多徘徊歧路,即已入迷途者,亦复不少。”[15]11在当时的上层社会精英那里,“新闻学兴—报业改良—国族受益”[16]33的逻辑被广泛认同。智识阶级出于自我省思意识,不仅明确认识报纸的社会传播功能,而且能够反躬自问,进行自我敲打、早期“筛查”与“体检”。“不幸毒菌竟发现在我们神圣的舆论界中!”“舆论界的病自己先没有医好,如何能医社会的病?”[17]一周年纪念增刊有4篇涉及言论问题,三周年纪念增刊集中刊发9篇文章讨论言论自由、新闻业的趋势等,占总篇幅的三分之一。“我们现在的国家,被这班腐败和野蛮的东西,已经弄到这样一个乱糟,然而这班主持言论的人,有几个敢把他们的罪恶来严厉的下一个批评的?不但不敢有严厉的批评,就是连固有的事实,——黑幕——亦不敢发表一声!”[18]罗隆基说:“报纸这件东西,本来是支配时代者,不是时代支配者;是指挥时代者,不是时代指挥者。”[19]“他底功效远者如对于政治立宪运动,近者如对于新思潮及新文化运动,不可谓无巨大的贡献……两三年来许多青年投身于新闻生活,我不能不希望我们——新闻界底劳动者——觉悟!努力!”[20]蒲伯英指出:“言论底需要,由‘社会病’发生”,“‘社会病’是靠‘言论’来治底”[21],可见“社会病”与“言论界”的病关系密切,通过报刊治疗“社会病”是一种选择。

《晨报》复刊之时,编辑部书写《发刊词》“言志”:“新闻之为职,岂不曰于政界为瞽史,于民众为木铎?”指出“军阀干政,计吏卖国,持权者专恣宰割,而不顾民生民意”,“此诸病者有一不除,国家亡矣,并社会基础荡析无余”。[22]着眼国家社会之病,表达出对内忧外患之下重建社会秩序的关切。《晨报》周年纪念增刊关于报界责任的讨论屡见报端,“报纸是社会的缩型……也是思想上自由竞争的唯一利器”。[23]“顾亭林谓‘天下兴亡,匹夫有责’。吾谓国家之亡,亡于智识阶级之无耻与无气力”。“新闻记者之大多数均属于无产的智识阶级”,“新闻记者执社会之木铎,作天下之耳目,司国民之喉舌”,“虽为一种职业;然其神圣微妙之任务,则实超越于任何职业之上”。[24]白鹏飞将新闻记者与智识阶级联系在一起,将职业要求上升为神圣的使命感。“除了兵,匪,水,旱,以及内政外交各种影响之外,还有一种根本的悲观:就是一般社会,(当然除去极少数的人)完全和从前一样,过的不是‘人的生活’,而且不认识‘人的生活’是什么”。蒲伯英对社会病的判断指向“人的生活”,除了指出病情,还稍作病因分析:“这两年来我们所谓文化运动社会运动,太喉急了,把人家高高低低程度参差的社会制度,和精粗玄实趣向不同的各种学说,想在短时间内,一笼统灌进我们这不认识‘人的生活’底社会里来,教他起酿酵作用,其结果当然是欲达反迟,毫不足怪。”最后不忘强调自己的责任:“先替社会打这认识‘人的生活’底地基要紧。这是我们现在的责任——尤其是我们言论界底责任。”[25]报纸是新闻的载体,言论是报纸的灵魂,可以记录时事、臧否人物,当时作为社会镜像、后世成为历史草稿。

三、治社会的病:智识阶级的责任问题

1922年3月6日、7日,《晨报副镌》头版头条连载俄国人爱罗先珂的演讲《智识阶级的使命》。各报纷纷转载,《民国日报》主编邵力子在转载时“加了‘评论’说,希望自己和全国知识阶级都把这篇演讲当做‘座佑铭’和‘当头棒喝’”。“智识阶级”①“智识阶级”是个很有探讨空间的话题,本文未及展开,相关学术论文可参阅李桢《话语的流变:从“智识阶级”到“知识分子”》,《湖北社会科学》2016年第7期;方维规《“Intellectual”的中国版本》,《中国社会科学》2006年第5期。与“知识阶级”含义基本相同,民国报刊中常有混用,本文选用前者基于三个方面的考虑:一是突出来自《晨报副刊》刊登的这篇演讲。二是突出爱罗先珂文中强调的一层意思:“民众离开了文学的光明就要变为迷信,愚蠢,变为自私自利;智识阶级隔离了民众也要退化为书驼子,退化为孔雀,鹦鹉,或者蜕化为更坏的东西。”他对中国智识阶级提出尖锐批评,以俄国社会运动的历史经验告诫国人,“这些话光是说说是很容易的,但要见诸实行时,不是那些衣服比我们穿的齐整和讲究的男女们所能担当的,应该有比我们更纯洁的心,更尊贵的灵魂,更伟大的精神”。[26]办报是一种社会实践,也是智识阶级公共性的体现。三是突出时代使命感,“开民智”是晚清以来知识人的使命之一,“智识”一词与之形成文字呼应。

20 世纪初期的各类出版物中,“新”“自觉”“思想界”等属于高频词汇。翻阅《晨报》周年纪念增刊,“病”字常常映入眼帘。“晚清报刊突出的特征是知识媒介和大众传媒的双重面貌,启蒙和导入新知是其核心内容之一”。[27]19至1920年代,报刊的这一特征进一步强化,可谓精英群体在使命召唤之下的纸媒传播。“知识分子的安身立命可以表现为三种不同的人生关怀:社会(政治)关怀、文化(价值) 关怀和知识(专业) 关怀”。[11]122新旧几代智识阶级虽然存在诸多不同,但就整体而言,上述三种关怀统一实现于纸媒传播之中,以学术精神治报,以使命担当为社会治病。

《晨报》周年纪念增刊对社会有“病”的判断带有鲜明的学人特色,反映了智识阶级的批判性思维。梁启超说中国学术界因为缺乏科学精神,所以生出笼统、武断、虚伪、因袭、散失等五种病症,“虽然不敢说是思想界固有的病症,这病最少也自秦汉以来受了二千年。”[28]“大凡一个老国度里、必有许多遗传下来的习惯——无论是思想的习惯、或行为的习惯——没有用疑问符‘?’的时候、不知不觉的大家都会照样做过去。这疑问符‘?’就是思想革命的旗帜”。[29]蒋梦麟此言不虚,在社会中发现问题或带着问题看社会是智识阶级的习惯,在他们眼里,社会的病态常常很扎眼,在他们的笔下,这样的表述也很多见。为周年纪念而作的小诗寄托了“战胜病魔”的祝福:“我贺你这一杯酒/恭喜你奋斗了一年/恭喜你战胜了病鬼/恭喜你平安健全。我再贺你一杯酒/祝你奋斗到底!你要不能战胜病魔、病魔会战胜了你!”[30]后来,胡适描述“中国所患的病状”为“内邪外感”,并梳理出五种“内病”:贫穷、弱、愚昧、贪污、纷乱。[31]663-664

在柏林大学获得医学博士学位的汤尔和两次在增刊重要位置发表文章,《精神病的北京社会》题目就是对社会有病的判断,《中国人的大教训》时隔一年发表,仍是痛诉“疟疾的北京”,“出乱子好比疟疾发作,武人政客,好比疟疾原虫”,“一个人的肉体,禁不住一年发两三次疟疾,国家,怎禁得起三年两头乱呢”,“明年晨报纪念,倘使再叫我做文章,我的题目,一定是《梅毒的北京》,或者是《结核的北京》,也许做一篇《呜呼哀哉的北京》,亦未可料”。他充满反讽地说,如果可以做一篇《健康的北京》,“恐怕非到我儿子手里,或者是孙子手里,不能下笔罢”。[32]接连诊断出这么多病,并具体指出社会病的表现有“道德情感堕落”“社会廉耻断裂”等,汤尔和此时眼中的北京简直病入膏肓。唯刚列举出八大问题,描述“叫人窒息欲死”的“烂局面”,诸如:中华民国中央政府一年更换七个国务总理、军阀土匪破坏法律四处横行、财政破产、国际落伍、社会一盘散沙等,认为中国的“金毒传染病非常猖獗”,“要救中国,根本办法就是讨伐这个魔鬼——金钱”。[33]罗家伦议论道,中国的学术和社会“中了政治专制的毒”“中了思想专制的毒”,“真是沉闷极了”[34]。智识阶级问题意识的多维伸展,除了举出病症、列出病状,还试图开出药方、予以诊治。编辑部声明增刊号的编辑方针注重在思想、科学和艺术三方面,“对于现实政治问题,只提出司法独立和整理财政两项。我们相信在现在政状之下,绝对没有改造的希望,与其向这些不知政治是怎么一回事的人,陈述意见,不如从民众方面种下思想革命的种子,较为切实有效”。针对增刊“居然可以成一部很有价值的书”,编辑部表示“出乎同人预想之外”[35],因而非常感谢各位名家赞助。从作者而言,也有相应的反馈:“晨报五周年纪念特刊开示诸大问题,征求论著,愧无以应。”[36]虽属谦辞,但编辑作者往来之间可见编辑部自觉的“议程设置”。

其一,在关注“大问题”中扎根。整理周年纪念增刊目录发现,“问题”“趋势”两个关键词出现的频率较高。标题中含有“问题”字样的文章计12 篇,含有“趋势”(包括近义词将来、未来、趋向等)字样的文章计13 篇。结合具体内容分析周年纪念增刊谈论的“大问题”,不仅开口“大”,涉及政治、社会、学术、文艺等多方面,而且切口“大”,探讨问题着重共时性与历时性结合,多有回顾过去、立足当下、面向未来的脉络呈现。尤其表现出对国际国内形势的关心,每一年均有相关文章发表。比如上文提及的两篇文章,《今年的中国》(唯刚)、《中国人的大教训》汤尔和)、以及《中国前途究竟怎样呢?》(江问渔)分列五至七周年纪念增刊头版头条,其中江文长达42页,显然对应的是编辑部最看重的“议题”,也是最根本的社会政治问题。报社社长、副刊主编常常亲自披挂上阵,或立足专业所长,或抓住重点问题,高屋建瓴地剖析时代思潮。李大钊的《国际的资本主义下的中国》是对新旧国际共管情形下中国形势的简要分析,刘勉己的《山东问题过去及将来》、陈博生(渊泉)的《胶济铁路一瞥》均重在国际国内形势分析。学术话题方面,从《近代法律变迁的趋势》(王兆荣)、《心理学的应用及将来》(南晨曦)、《近代医学研究之趋势》(龚龢)、《近代艺术发展之现象及其趋向》(刘海粟)、《今年中国学术界之新发展》(甘蛰仙)和《英国之过去现在及将来》(马寅初)等文章,不难发现增刊不仅重在讨论学术的“大问题”,也在“大问题”层面探讨学术。

其二,在关注青年中播种。《晨报》周年纪念增刊体现出对“青年的病”的关注,这里的青年多指向大、中学生,因为他们既是《晨报》的主要读者群体,也是社会的未来和国家的希望。“无事可干无处藏身,是现刻中国做学生的同病”。[37]罗隆基针对“学生中的官僚还是官僚中的学生”现象,认为《晨报》作为“一份与学生感情深厚的报纸”,“跳出这现代时潮的漩涡以外,来做:(一)现今中国学生的监督者;(二)现今中国学生的批评者;(三)现今中国学生的指导者”。[38]联系时代背景,可见其眼光之毒辣、言辞之犀利。蒋梦麟较委婉地指出学生运动要谨防“菌”的生长,成为“笋”的生长,“菌”自然是病菌之意,染上病菌会生病,对社会不利。李大钊的《青年厌世自杀问题》就北大学生林德扬的自杀事件谈其对青年自杀的看法,也是对青年学生的关怀。想要“种下思想革命的种子”,最适宜的土壤莫过于青年学生的头脑与心灵。

胡适在“五四”之后提出以“研究问题”与“输入学理”为手段,“一点一滴地再造文明”[39]。报纸每日发行,传播新知可谓“一点一滴”,效果自然是“进一寸有一寸的欢喜”。周年纪念更像是一种契机,集中体现报刊的编辑意图。“《晨报》副刊不仅定位思想启蒙,还涉足学术脉络中的诸多学科思想的传承,成为名副其实的学问家之园地”。[40]200周年纪念增刊的媒介形式与内容都凸显学术性,学术导向的“治报”指向社会政治的“治病”,二者关系背后的深层逻辑是智识阶级的责任意识。

四、治报与治病:另一种意义的“学术与政治”

考察中国特有的媒介系统,“耳目喉舌”的文化基础是“文章报国”,副刊的形态表现与功能承担尤为如此。新文化运动之后,知识人群体以报刊为阵地构建“学术社会”,可谓另一种意义的“学术与政治”。据孙伏园回忆,报馆内部最初是把副刊称为学术版的,一方面是刊载的学术内容较多,另一方面是学术理性色彩浓厚。如果把《晨报副刊》看成启蒙时代启发民智的媒介文本,从文化定位上,它秉持精英导向,覆盖学科齐全,文理知识兼备;从内容形态上,它更像是一种通识教育文本,普及性强,调性平和,不做激进之语,不刊偏激之材,以思想启蒙、知识传播、文化传承、开通风气、艺术普及为基本导向,注重深入浅出的传播效果。

孙伏园《理想中的日报附张》原载1924 年12月5日《京报副刊》第一号,但从他的工作履历来看,此文恰恰是对《晨报副刊》工作的自我业务总结,七份周年纪念增刊中有四份是孙任副刊主编的。文章从报刊的两种不良倾向入手分析,称之为“无线电的两极端”。一种“本意是要供人娱乐,结果却成了劣等的滑稽”,另一种“老实不客气的讨论无线电的学问”,意思是指专业人士摆出自说自话的“高冷范儿”,不管不顾读者能否弄懂、是否接受。继而提出副刊应有的办刊旨趣:“大抵是兼收并蓄的”,“要避去教科书或讲义式的艰深沉闷的弊病,所以此后我们对于各项学术,除了与日常生活有关的,引入研究之趣味的,或至少艰深的学术而能用平易有趣之笔表达的,一概从少登载”。这段话是孙伏园编辑思想的体现,也是学人本色的体现。孙伏园强调学术思想作品要适应报刊传播的需要,不能过于曲高和寡,最好做到深入浅出。他从发现问题到力图解决问题,体现出的是学者眼光,而“兼收并蓄”的解决思路也正是一种学术思维。

周年纪念增刊呈现出“兼收并蓄”的特征。就题材而言,有论说、笔记、杂录,文艺方面有小说、戏剧、散文、诗歌;就内容而言,有相对激进前卫的主义,也有持中守正的学说;就表达而言,有痛心疾首的批判,也有充满激情的号召,还有平心静气的教导。整理统计周年纪念增刊所有文章共计227 篇,因二周年登载内容为大事记、浪漫谈,非独立文章,未计入总数。

从内容上分析,增刊刊载文章整体可划分为三大类:一为言论类,即一周年增刊栏目所列“论说”类,多为时事评论、社会现象言说,并包括演讲稿的刊载;二为学术类,主要包括新知译介、学术探讨等,最初列入“传记”“笔记”等栏目,其后直接以不同学科长篇论文的面目出现;三为文艺类,主要包括文艺评论,以及小说、散文、诗等各种体裁的文学作品等。①另有“杂录”栏目,仅一周年纪念增刊设置,内容一为《马克思年表》,已归入学术类;二为类似大事记的“去年今日”和“一年”,不再单列一项。周年纪念增刊还注重搜集“印布”中外名家的名画佳作,尤以后三年刊载居多,本文视其为文艺类内容,但未计入篇目。

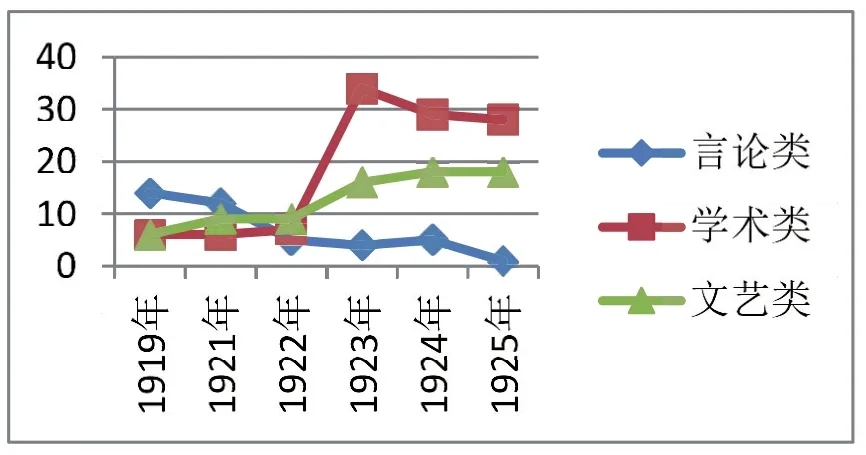

图1 《晨报》周年纪念增刊大类内容分析

从图1 可见,言论方面的内容从1922 年起明显减少,学术类与文艺类篇幅猛增。学术类文章共计110篇,几乎占了全部文章的一半。五周年纪念增刊上洪式闾的《东方学术之将来》一文,呼应的是“整理国故”的背景。1924 年1 月,胡适“再谈谈整理国故”演讲刊载于2 月份的《晨报副镌》上。“整理国故在20年代成为中国学术文化界的一股新热潮”。“国学门同人因为在新文化运动中,深切认识到社会上新兴传播媒介的影响力,所以同人一面发行学术期刊,一面也利用报纸副刊及杂志,作为陈述其学术理念的外围阵地”,由此“可看出现代新式学术媒介出现后,学术研究及传播是如何以一种崭新的方式进行”。[41]302、329七周年纪念增刊的有些文章从题目上看似时事评论,实际上均是从小问题切入的长篇大论,可视为社会政治领域的学术论文。编辑部的意图和导向是明显的,且具有连贯性,编辑方针同去年一样注重思想、科学、艺术三方面,“而对于科学,特别多约专家撰述,所以另辟‘专著’一门。还有‘国学研究’,算是今年比往年盛了的,所以也开一门。‘杂纂’是载不属各门的论文,然其中很不少重要的作品”。[42]

《晨报》周年纪念增刊上发表甘蛰仙的两篇文章:《最近四年中国思想界之倾向与今后革新之机运》《对于近年中国思想界之感言》,对思想界态势进行具体细致的分析,他认为:就评论方面,四年以前中国思想界所评论的,多半是时事问题;近四年来的思想界所评论的,多半是学理问题。“到最近四年,我们青年所讨论的,大半都是趋向于学理方面了。这种风气,新青年杂志实开其先。学灯、觉悟与本刊相继而起;所载文字,十之八九是研究或讨论学理的”。[43]这个判断与本文对增刊内容的数据分析较为一致,研究学理的内容逐渐增多,且涉及面广,视野开阔。以后见之明,有的作者或为国内某学科开拓者、奠基人,或为某学科带头人①兹略举几例,汤尔和建立中国第一所国立医学校;夏元瑮、文元模之于中国近代物理学,周建侯之于中国农业化学,黎锦熙之于汉语言文字学等,在学科创立或发展中都具有重要作用。,渐成专书的周年纪念增刊好似微型“百科全书”,担得起“大家写小书”的称誉。以学术精神治报,着眼长远“种下思想革命的种子”,真正的意义不仅在于提升普通读者的知识水平,更在于以高品味的学术文化涵养青年一代,以期提升社会“观念的水位”。

《晨报》编者具有敏锐的前瞻性和资料整理意识,1919 年纪念增刊上设有“杂录”栏目,初看并不起眼,细看之下却很有意思。其中不但梳理出一年中“军阀的新产品”“国务总理的更迭”“新产生的机关”,仅仅列出事实已充满反讽意味,还将“五四”“六三”列为“一年中所得之新名词”[44],显现出编辑部看问题的眼光。五周年之后成册出版的增刊,所刊登广告数量极少,且内容仅限书刊类广告。七个周年纪念增刊从专刊到专书的变化,是学人办报在外在形态上的最明显表现,整体的学术风格明显区别于商业化报刊。

“‘副刊’于灌输思潮,发扬学术,颇为努力,久博好誉”,“读者以智识界为多,比较上算好报也”。[46]75《晨报》作为北京地区的大报之一,发行份数“在一万五六千至一万六七千之间”[47]72。《晨报》六、七周年纪念增刊都刊登过五周年纪念增刊的广告,“定价6 角”,“至今已售至五版,而惠购者,仍纷至沓来”。②《晨报五周纪念增刊广告》,《晨报·六周年纪念增刊》,1924年12月31日,第4版。《晨报·七周年纪念增刊》第218页的晨报五周年纪念增刊广告则称“再版已经售完”“三版订正错误”,可见增刊修订版加印再版的情况。《晨报·六周年纪念增刊》版权页显示,自1924年12月31日初版发行后,次年1月每隔五天加印一版,已发行五版。2 月、3 月分别印行两版,至3 月30 日已是第九版。这些数据从发行量的角度,侧面说明《晨报》周年纪念增刊当时的传播效果。

“诗言志”“文以载道”等传统学问承担的重任向报刊迁移,从接受史的角度而言,近现代报刊的崛起为读者埋下“精神的种子”,实现“古典心灵的现实转向”[48]11。“副刊原有它的光荣时代,即从五四到北伐”,沈从文点到五四时期四大副刊,它们“用一个综合性方式和读者对面,实支配了全国知识分子兴味和信仰”[49]。《晨报》周年纪念增刊是这个“光荣时代”的独特产物,以纪念的名义出版,以超越纪念的意义存在。无论是源于自我反省疗治“言论界”的病、基于问题意识疗治“社会病”,还是着眼未来疗治“青年的病”,智识阶级治报寄托的是“治病救国”的理想。以学术精神治报既是他们开出的药方,也是身体力行的实践。不同学科方向学术问题的讨论是智识阶级出于专业性的话语表达,社会问题的探讨则是智识阶级出于使命感的发现与关怀。“治报”与“治病”互为因果,行为动因根本一致,关注社会问题带来看问题的高度,立足专业领域带来看问题的深度,智识阶级的“智”与“识”都要有所存依,《晨报》周年纪念增刊就是一种承载体,并与创造主体一起成为特定时代的记录。报纸既是文化传播本土化的载体,也是本体。在启蒙与救亡的时代主题下,《晨报》及其副刊最为可贵的经验是文化传播本土化的自觉实践,既有外来文化的中国化,也有本土文化的自改革。报人、学人、文人的多重身份叠合,以学术精神治报、以使命担当治病,或许是我们未曾留意或已然淡忘的中国现代报刊传统之一,这份历史遗产值得在“坚定文化自信、建设社会主义文化强国”的今天驻足回望。