牙周病与口腔幽门螺杆菌感染相关性的Meta分析

2020-11-30许梓宸王亚春高彤刘冰蕊韩立赤

许梓宸,王亚春,高彤,刘冰蕊,韩立赤

1.大连大学医学院口腔系,辽宁 大连 116622;2.大连大学慢性病研究中心,辽宁 大连 116622

幽门螺杆菌或幽门螺旋菌(Helicobacter pylori,Hp)是由Barry J. Marshall 和J. Robin Warren 二人发现,一种生存于胃部及十二指肠各区域内的革兰氏阴性、微需氧的细菌,它们在慢性活动性胃炎患者的胃黏膜中分离出来[1],是可以在人胃中生存的微生物。有研究表明幽门螺杆菌是胃癌的一级致癌因子[2]。牙周病(periodontal disease)是发生于牙龈、牙周膜、牙槽骨等牙周组织的炎性疾病。牙周袋是牙周病患者主要的临床表现之一,深的牙周袋存在的血流速度缓慢、低氧血浓度微环境适合幽门螺杆菌生存。已经证实胃内幽门螺杆菌与口腔内幽门螺杆菌具有同源性[3],近些年研究通过聚合酶链式反应(PCR)技术、尿素酶检验方法[4]、唾液幽门螺杆菌抗原(HPS)检测也证实口腔为Hp的第二存在部位。有学者提出口腔中的Hp比胃中的Hp 更难根除,应该为再感染的来源[5],胃黏膜与牙周黏膜之间还可发生交叉免疫反应。口腔Hp能够引起牙周膜成纤维细胞及牙龈细胞的凋亡,破坏牙周健康,进一步导致慢性牙周炎的发生发展[6]。本研究对牙周病与口腔幽门螺杆菌感染的相关性进行系统性的评价,为今后的临床诊断以及合理治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料 自各数据库建库至2020年4月间在国内外公开发表关于牙周病与幽门螺杆菌相关性的随机对照实验(randomized controlled trial,RCT)的文献。

1.2 方法

1.2.1 检索方法 使用中文检索词包括“牙周病”、“口腔幽门螺杆菌”等,使用英文检索词包括“Hp”、“Periodontal disease”、“Oral Helicobacter pylori”、“Helicobacter pylori”等,在CNKI、WanFang、PubMed、The Cochrane Library 以及Web of Science 数据库检索Oral Helicobacter pylori 与Periodontal disease 相关 性的RCTs。

1.2.2 文献纳入与排除标准 研究类型:随机对照实验为通过PCR 技术、尿素酶、唾液HPS 法检测Hp 在胃或者口腔存在并确诊的成年人群的临床研究。干预措施:病例组为口腔或胃内Hp 检测阳性,并对样本的牙周情况进行检查比较;对照组为口腔或胃内Hp 检测阴性,并对样本的牙周情况进行检查比较。排除标准:(1)非中、英文文献;(2)非RCTs 或者干预措施有误的文献;(3)重复检出或者发表的文献;(4)实验设计存在一定问题、样本选取不严谨,参考价值不高的研究。

1.2.3 文献筛选与资料提取 文献提取内容包括国家、发表年份、发表杂志、研究题目、第一作者、样本例数、偏倚风险评价的关键要素、结局指标。文献除重后,两名研究者分别进行筛查、通过对获得的文献题目分析,排除明显不相关文献,通过阅读摘要或全文确定是否纳入研究,如此获取资料与数据,之后交互检查,出现分歧进行讨论或与第三方沟通解决。

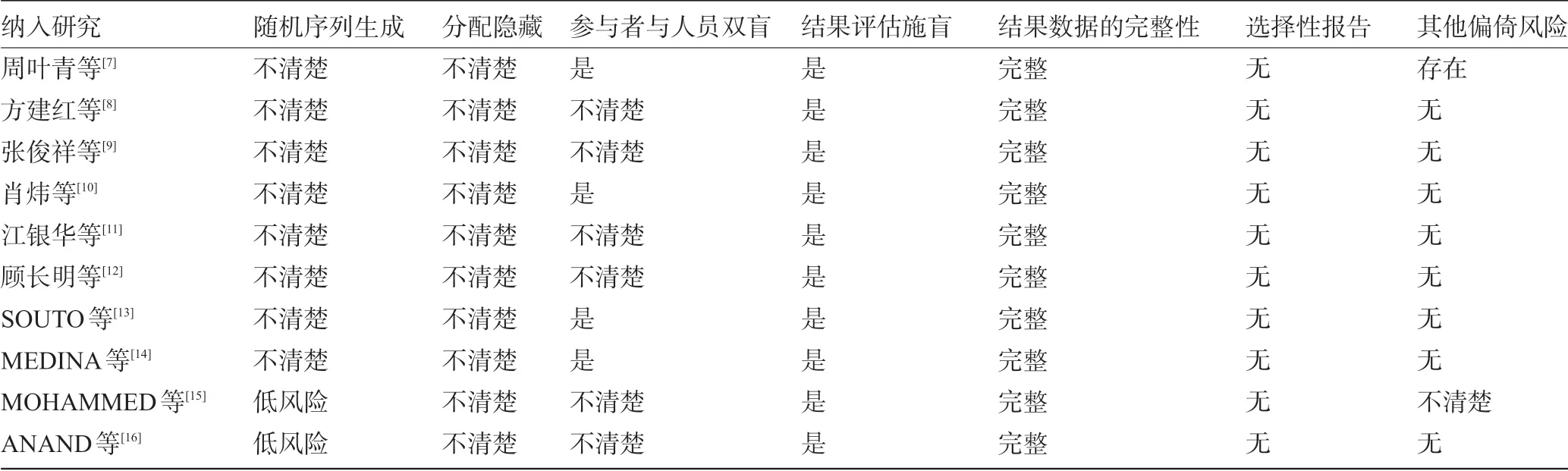

1.2.4 质量评价 采用Cochrane手册5.1.0[6]推荐的偏倚风险评价工具由两名研究者各自对纳入的随机对照实验进行质量评价。评价包括以下方面:随机序列生成、分配隐藏、参与者和研究者双盲、结果评估双盲、损择偏倚、选择性报告与其他风险。

1.3 统计学方法 Meta 分析采用RevMan5.3 软件进行,Meta 分析的水准设为α=0.05,二分类变量采用比值比(Odds ratio,OR)为效应分析统计量。提取纳入文献的OR值及95%CI (效应指标)或将其他纳入文献中的数据转换为上述效应指标。采用χ2检验判断各研究间是否存在异质性而决定效应模型的类型,如果P≥0.10 或I2≤50%时,各研究间不存在异质性,应用固定效应模型;如果P<0.10 或I2>50%时,各研究间存在异质性,应用随机效应模型,并进行亚组分析或敏感性分析。

2 结果

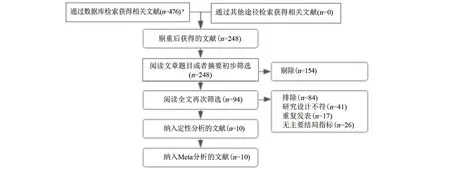

2.1 文献筛查步骤及获取文献 含检索关键词的476篇文献全部通过检索获得,其他途径获得0篇,经过剔重、题目初筛、阅读摘要或全文复筛,最后纳入10 篇文献进行Meta 分析。文献筛选流程结果以及纳入文章的基本特征见图1和表1。

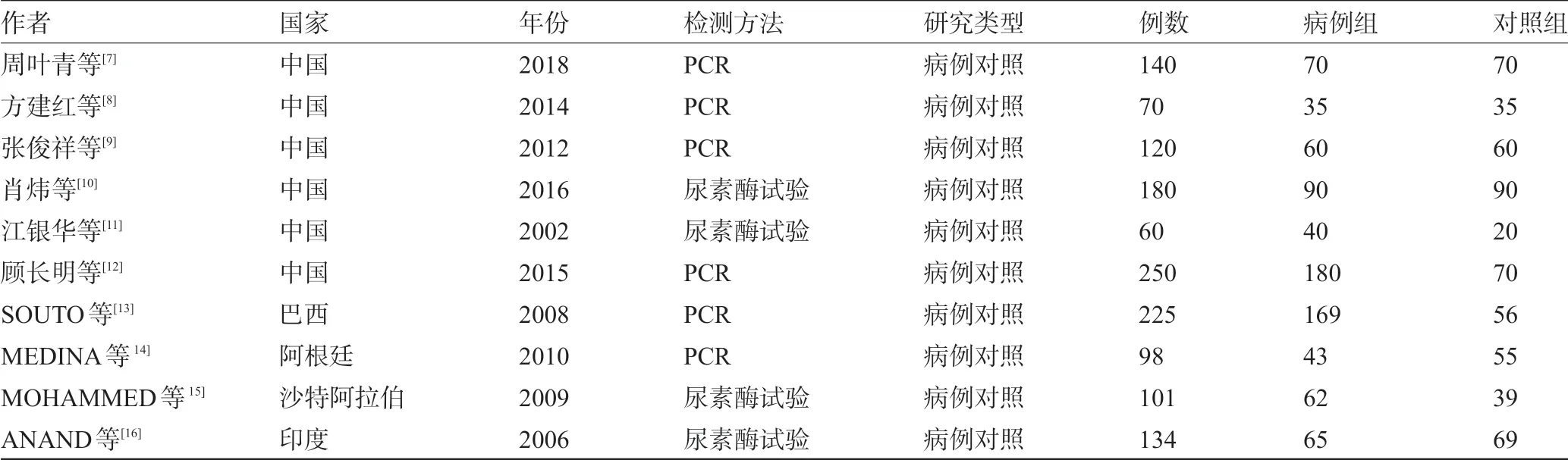

2.2 纳入文献的基本特征 本次纳入研究共10篇文章,其中6 篇来自中国,其余则来自非中国地区(印度1 篇,巴西1 篇,阿根廷1 篇,沙特阿拉伯1 篇)。10 篇文献均为病例对照研究,共1 378 例样本。研究得出的结果数据完整,不存在选择性报告。各篇文献的研究目的在于发现幽门螺杆菌导致牙周病的风险,旨在探索幽门螺杆菌与牙周病发病的关联。纳入的随机对照实验偏倚风险评价结果见表2。

图1 文献筛选流程及结果

表1 纳入研究的基本特征

表2 纳入研究的偏倚风险评价结果

2.3 Meta分析结果

2.3.1 Hp 感染与牙周病的关系 10 篇(共1 378例) RCTs之间异质性差异有统计学意义(I2=69.0%,P=0.000 6,P<0.001),采用随机效应模型进行,合并OR值为4.58 (95% CI:2.80~7.48)。结果表明幽门螺杆菌阳性患者与患牙周病呈正相关,提示感染Hp 具有罹患牙周病的风险,见图2。

2.3.2 Hp 感染与牙周病关系的亚组分析 基于中国人和非中国人的研究文章,合并OR 值分别为4.93 (95% CI:2.38~10.21) 和3.86 (95% CI:2.12~7.02)。结果表明不同国家感染幽门螺杆菌患者与患牙周病均呈正相关,见图3。基于样本量<100 和样本量≥100 的研究文章,合并OR 值分别为5.06(95%CI:2.64~9.72)和4.39 (95%CI:2.33~8.24)。结果表明不同样本量的研究均提示幽门螺杆菌阳性患牙周病具有高风险性,见图4。

图2 Hp 感染与发生牙周病关系的森林图

图3 不同国家研究与发生牙周病的森林图

图4 样本量不同与发生牙周病的森林图

2.3.3 发表偏倚与敏感性分析 依次剔除每项研究,对剩下的文献分别进行Meta 分析。剔除后的合并OR值及95% CI与未剔除前比,虽存在变化,但结果较为接近。差异最大的为剔除肖炜的文献,OR 值从4.58 (95%CI:2.80~7.48)变为3.61 (95%CI:2.52~5.17),结果仍表明幽门螺杆菌阳性患者与患牙周病性呈正相关,不影响本研究结果,本研究结论可靠。对感染幽门螺杆菌者与患牙周病患者的相关性多个结局指标进行漏斗图分析,结果显示各项研究效应构成的倒漏斗型较为对称。虽存在发表偏倚,但受发表偏移的影响程度较小,见图5。

图5 Hp感染与发生牙周病关系的漏斗图

3 讨论

自1983年Warren成功分离幽门螺杆菌后,越来越多学者对其进行研究,发现Hp 在胃内能够特异性黏附于胃黏膜,诱发局部炎症和免疫反应,损害胃与十二指肠黏膜的防御机制。幽门螺杆菌的脂多糖经过修饰以避免与TLR4结合,其鞭毛蛋白在TLR5结合位点发生突变,其DNA 具有抗炎而非促炎特性[17],因此在胃液的强酸环境可生存。人在感染Hp 后,所产生的细菌抗原被树突状细胞、巨噬细胞等抗原呈递细胞识别,专职APC刺激原始CD4+T细胞并诱导Th1细胞的抗原特异性反应,通过分泌TGF-β、IL-6、IL-12 等细胞因子进行免疫防御反应[18]。

多名学者用PCR 技术检测胃病患者胃黏膜上的幽门螺杆菌和口腔幽门螺杆菌的基因型,发现在同一患者体内Hp 具有较高的同源性,证实了口腔是除胃之外又一幽门螺杆菌适合生存的部位[19-20]。所有食物都要经口腔进入消化道,外源性Hp感染胃部,口腔是必经之路,而口腔存在Hp 会经由食物等造成胃部的感染,胃部与口腔内幽门螺杆菌存在较大联系。已经证明牙周病主要与口腔内菌斑微生物、牙石等局部因素相关,也与内分泌失调、吸烟等全身因素有关[21],根据去除胃部幽门螺杆菌牙周病有改善的临床现象,可以得出口腔幽门螺杆菌可能是牙周病诱发并加重的因素之一的结论[22]。有不少实验证实高压氧对牙周炎有明显治疗作用,可能与改善牙周组织微循环破坏Hp 生存环境,进而改善牙周状况有关,进一步说明Hp 在牙周炎的发生和治疗的作用[23]。幽门螺杆菌可以与口腔内多种致病菌在口腔中共生,黏附于牙周与菌斑中,临床清除菌斑是牙周治疗的必须手段,同时消除Hp对牙周组织细胞的损害也是牙周病改善的原因之一。

本研究结果表明感染Hp 可增加牙周病的发生风险(P<0.05),与GAO等[22]的报道一致。根据10篇不同国家研究结果以及样本量是否<100 进行亚组分析均可表明,结果较为可靠(P<0.05)。本文中的亚组分析、敏感性分析结果较稳定,但可能存在一定发表偏倚。本研究显示中国人感染幽门螺杆菌的概率高于国外,可能与我国人民的生活与饮食习惯密不可分。中国人普遍为共餐制,导致幽门螺杆菌隐藏于唾液中通过筷子传播,造成相互传染,口-口途径与粪-口途径被认为是最有可能的幽门螺杆菌传播途径之一。本研究仍存在一定局限性:(1)纳入研究较少,本研究纳入10篇文献,6篇来自于中国,4篇来自于其他国家,结果只能分析牙周病和Hp 存在关联性,但是无法阐述二者之间的因果关系;(2)纳入的10篇研究均无法保证选取样本的绝对随机性以及分配隐藏,导致样本存在选择偏差;(3)纳入的文献有一半无法保证参与者与研究人员之间的双盲原则;(4)纳入的研究全部为病例对照研究,缺少横断面研究等其他研究,存在的选择偏倚可能会导致检验效能有所降低;(5)纳入的10篇文章对Hp感染的检测方法不一,6篇研究用PCR技术检测,4篇研究用尿素酶检验。不同检测方法得到的Hp 结果,使本研究数据合并时异质性较大。

综上所述,感染Hp 可能是牙周病发生的危险因素之一,临床牙周内注氧、清除菌斑,破坏Hp 的生存环境是牙周治疗需要考虑的手段。但目前对两者之间的因果关系研究较少,因此未来临床工作中,应开展更多的临床研究,增加样本数量,科学设计项目,以进一步评估二者的因果关系。