乡村振兴人才培养的校地合作策略研究

2020-11-28陆剑

陆剑

摘要:文章基于微分对策理论构建了地方政府与高校人才培养的博弈模型,运用Hamilton-Jacobi-Bellman方程求得集中式决策、成本分担、无成本分担三种模式下博弈双方人才培养的最优努力程度、乡村振兴人才数量以及最优效益。研究发现:集中式决策情况下,地方政府与高校无论是收益、努力水平还是乡村振兴人才数量均高于其他模式;在一定条件下,成本分担契约可以实现地方政府和高校的帕累托改善;博弈双方人才培养的努力程度与成本系数、贴现因子、人才流失率成反比;与人才数量-收益影响系数、努力—人才数量影响系数成正比。

关键词:校地合作;乡村振兴人才培养;成本分担;微分博弈

长期以来,我国一直实施的非农化发展战略不断加速“三农”问题凸显,固化的城乡二元结构加剧了农村人力资本流失,乡村振兴人才匮乏成为乡村振兴实施的一大掣肘。中央及各地方政府出台一系列优惠政策鼓励和扶持培养一批农业职业经理人、文化能人、技术人员等专业化人才,破解乡村振兴人才瓶颈的制约。但据国家统计局有关数据显示,截至2017年底,我国农业技术人才仅占农村总人口的0.1778%,农学硕士仅占0.31455‰,农学博士仅占0.004587‰,可见我国乡村振兴人才数量匮乏,现代化人才缺口大。面对我国农村人力资源总量“富余”,但质量“贫困”的尴尬境地,懂农业、懂技术的乡村振兴人才俨然成为现阶段乡村振兴的主要瓶頸与主体力量。

党的十九大报告提出乡村振兴战略,明确“创新乡村人才培育引进使用机制,建立校地之间人才培养合作与交流机制”,为乡村振兴提供人才支撑。因此,地方高校应充分发挥人才培养、科学研究、教育服务、智力资源等方面的优势,促进人才培养与社会需求的融合。然而,我国高校乡村振兴人才培养的质量与需求并不匹配,其原因可能在于,我国高校涉农人才培养模式较为单一,过分注重理论知识,忽视实践教学,脱离了乡村发展对专业人才和知识技能的客观需求。为此,《高等学校乡村振兴科技创新行动计划2018-2022》针对校地合作育人的目标,提出要坚持开放协同,与地方政府合作建设一批集科研实验、技术示范与推广、人才培养于一体的乡村振兴服务基地,促进高校与地方政府之间的深度合作与开放共享。地方高校、职业院校要综合利用教育培训资源,灵活设置专业,创新人才培养模式,为乡村振兴培养专业化人才。地方政府与高校合作培养涉农人才不仅能够解决乡村振兴人才数量匮乏、质量偏低等困境,同时也是对高校教学与科研功能的补充,为高校人才培养、教学实践等提供了平台,有利于创新人才培养体系,提高人才培养质量。因此,在校地合作的视角下,探讨地方政府与高校合作培养乡村振兴人才的策略问题对创新涉农人才培育路径,转变地方高校教育理念,为乡村振兴提供人才支撑具有重要的意义。

目前针对校地合作人才培养的研究多从人才培养的模式、校地合作的必要性及合作机制等方面展开,这类成果大多围绕合作各方角色定位,合作机制的构建及人才培养的效果进行探讨。虽然地方政府与高校合作促进了校地之间的人才交流,有效地提高了人才培养的质量,但也存在一些问题,高校与地方政府缺乏稳定、持久的合作模式,育人成本投入与分担机制不明确,这些都影响到校地合作培养人才的效果。现有文献多通过实证研究的方法讨论校地合作人才培养存在的问题并提出相关对策建议,针对校地合作人才培养的行为策略研究较少。校地合作育人涉及地方政府与高校两个主体的利益,是一个长期、复杂的动态过程,因此运用博弈的方法能够精确的描述校地合作育人过程中地方政府与高校的博弈策略与决策过程,有助于厘清影响地方政府与高校深度稳定合作的关键因素。

微分博弈是系统研究决策主体的行为发生直接相互作用情况下的决策以及这种决策均衡的理论,博弈主体的决策随着时间的推移而发生变化,是一个不断变化的动态过程。实际情况中,地方政府与高校合作培养人才也处于长期的动态博弈过程,高校会根据人才培养的成本与收益衡量是否合作育人,为地方政府“分担压力”,地方政府会根据人才培养的成本与收益选择是否为高校分担成本激励高校人才培养投入。因此,本文构建地方政府与高校的微分博弈模型,探讨集中式决策、成本分担、无成本分担三种模式下,高校与地方政府关于乡村振兴人才培养的博弈策略,分析成本分担企契约在系统中的协调效果与条件,有利于博弈双方根据实际情况进行合作契约的选择与制定,为促进校地深度合作提供理论依据。

一、问题描述与假设

本文选择地方政府与高校为研究对象,研究地方政府与高校之间乡村振兴人才的培养问题。考虑到地方政府在乡村振兴中的角色与责任,本文选取政府作为微分博弈的主导方,与高校构成Stackelberg微分博弈。为了激励高校为乡村振兴培养乡村振兴人才,地方政府会为高校提供一定比例的成本补贴。

性质2:无成本分担情况下,地方政府与高校的最优努力程度与各自的成本系数μ、贴现因子r、人才流失率δ负相关;与各自人才数量—收益影响系数θ、人才数量—收益影响系数θ、努力—人才数量影响系数ε正相关。由性质2可知双方并未从系统角度考虑整体收益,均以自身收益最大化为目标进行决策。高校的最优努力水平与成本系数成反比,地方政府可考虑通过为高校进行成本分担以提高高校培养乡村振兴人才的积极性。

(三)成本分担的分散式决策

进一步分析成本分担契约对均衡解以及对博弈双方收益的影响,可以研究成本分担能否使契约达到协调或者多大程度上促进双方的合作。则双方的决策问题为:

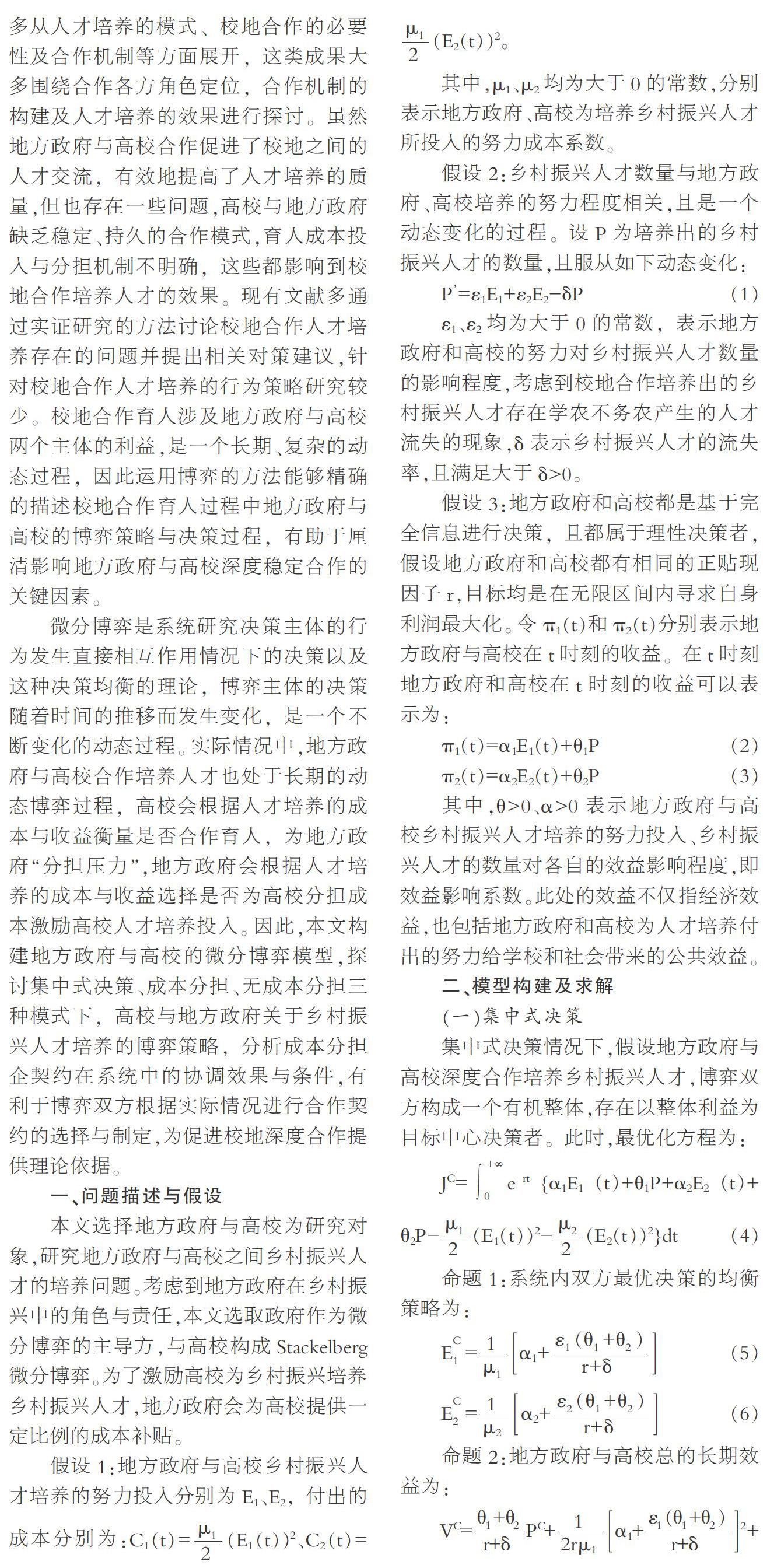

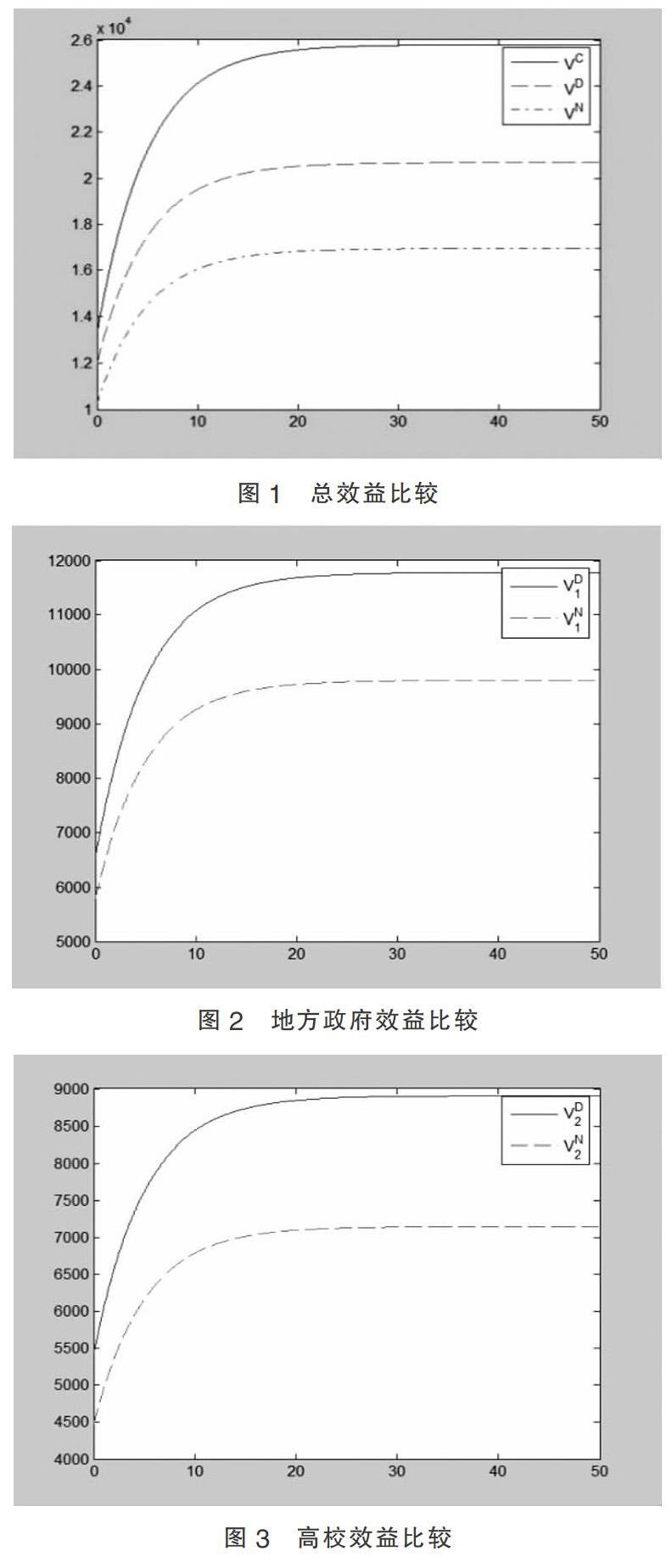

性质3:当B>A时,地方政府会对高校进行成本分担,地方政府与高校的最优努力程度的影响因素与无成本模式一致,此外,高校的努力程度还与地方政府的人才数量—收益影响系数正相关。当B 三、均衡结果比较分析 性质4:由命题7、8可知,当B>A时,集中式决策下地方政府与高校的努力程度与总效益均最高;成本分担情况下地方政府与高校各自的效益均大于无成本分担情况。地方政府的乡村振兴人才培养努力不变,但高校的人才培养努力提高。由性质4可知,成本分担契约可以实现地方政府与高校的Pareto改善,集中式决策下,双方的效益均达到最高。 四、算例分析 地方政府与高校在三种人才培养模式的微分博弈中,各自的最优决策、效益及培养的乡村振兴人才数量都依赖于各参数的选择,结合实际情况,假设模型中的各参数为:r=0.1,δ=0.2,P0=0,θ1=3,θ2=2,α1=3,α2=2,ε1=3,ε2=2,μ1=2,μ2=1。 表1结果与命题7一致。 集中决策下,地方高校与地方政府的总最优效益分为VC=25797.125-12544e-0.2t。 使用MATLAB对上述各式分别进行仿真模拟,可得:三种模式下,地方政府与高校的最优总效益变化趋势如图1所示,地方政府与高校最优效益变化趋势如图2、图3所示。 从图1、图2、图3无论是总效益还是地方政府与高校各自效益,集中式决策下均达到最高,且成本分担模式下的地方政府与高校的效益均高于无成本分担模式,可见成本分担契约可以实现地方政府与高校的帕累托改善。 五、结论 利用微分博弈理论探讨集中式决策、成本分担与非成本分担三种模式下,地方政府與高校关于乡村振兴人才培养的博弈问题,博弈结果表明:1. 博弈双方人才培养的努力程度与成本系数、贴现因子、人才流失率成反比;与人才数量-收益影响系数、努力—人才数量影响系数成正比。2. 成本分担契约可以实现地方政府和高校的帕累托改善,但只有当B>A时,地方政府才会进行成本分担。3.集中式决策情况下,地方政府与高校无论是收益、还是努力水平均高于其他模式。 目前我国政府将乡村振兴人才开发放在了十分重要的位置,乡村振兴人才的开发与培育需要政府、高校以及社会各界力量的大力支持。从前文的分析及结论来看,地方政府在推动乡村振兴人才的培育中起着主导作用,地方政府分担高校人才培养成本可以提高高校乡村振兴人才培养的积极性,实现地方政府与高校效益的帕累托改善,但是成本分担契约是有条件的只有当B>A,地方政府才会对高校进行成本分担。且当地方政府与高校由无成本分担模式转化为成本分担模式时,地方政府与高校人才培养的努力水平变化并不相同,高校因为地方政府分担一部分成本而提高了乡村振兴人才培养的努力水平,地方政府的努力水平则保持不变。由此可见人才培养成本与分担机制是影响地方政府与高校深度合作的关键点,因此在制定成本分担契约时,地方政府应该综合考虑成本系数、人才数量—收益系数、努力—收益系数等各项影响因素,合理把握成本的分担比例,事半功倍地提高高校乡村振兴人才培养的努力水平及双方的总效益,为乡村振兴培育更多的乡村振兴人才。 本文摆脱了原有学者从定性的角度研究高校与地方政府合作培养乡村振兴人才的问题,试图从博弈的角度为校地合作模式的选择以及博弈的决策提供参考。此外,本文仅考虑高校与地方政府,构建两方博弈模型探讨乡村振兴人才合作培养的问题,关于乡村振兴人才培养,不仅是地方政府和高校的参与,企业、科技组织、社会力量等都扮演着重要的角色,后续研究可考虑引入其他组织力量,构建三方博弈模型研究人才合作培养。 参考文献: [1]《中国科技统计年鉴-2018》 编辑部[M].中国统计出版社,2018:4-5. [2]庄晋财,王春燕.复合系统视角的美丽乡村可持续发展研究——广西恭城瑶族自治县红岩村的案例[J].农业经济问题,2016,37(06):9-17+110. [3]刘爱玲,薛二勇.乡村振兴视域下涉农人才培养的体制机制分析[J].教育理论与实践,2018,38(33):3-5. [4]陈丽珍,马启鹏.校地合作:高校继续教育从“离农”到“向农”的转型[J].教育研究,2012,33(11):111-112. [5]彭凌凤.农业科技推广模式的创新探索——新农村发展研究院服务农业科技推广的模式比较[J].农村经济,2017(02):104-109. [6]姚奇富,熊惠平,郑琼鸽.高职教育“县校合作”协同创新机制探析[J].高等工程教育研究,2016(02):153-157. [7]严瑾.高校新农村服务基地培养复合应用型农业人才的探索与思考——以南京农业大学为例[J].中国农业教育,2018(05):40-45+93-94. [8]薛玉香.地方应用型本科院校人才培养的困境与突破——基于校地合作的视角[J].教育理论与实践,2018,38(30):3-5. [9]Issacs R.Different Games[M].New York:Jhon Wiley&Sons,1965. *基金项目:国家自然科学基金面上“高校服务新农村建设的知识溢出机理与引导策略研究”(71373103);科研立项“基于微分博弈的区域人才引进合作策略研究”(Y17C078) 。 (作者单位:江苏大学管理学院)