在高师有机化学实验中培养学生实验教学能力的实践

2020-11-25崔文辉贾如琰聂龙英张少飞

崔文辉,贾如琰,聂龙英,张少飞

(陇南师范高等专科学校 农林技术学院,甘肃 成县 742500)

早在1952年,我国教育部发布的《中学化学教学大纲(草案)》就规定:“化学是一门以实验为根据的科学”,化学实验教学自然成为中学化学教学的重要组成部分[1]。化学实验教学有什么功能和价值呢?我国著名化学教学论专家刘知新教授认为,无论是教师进行演示实验还是指导学生实验,我们的目的都不是“为实验而实验”,“为直观而直观”,化学实验教学的价值在于发展学生的认识能力。他还指出,在实验教学中要多启发学生的思维活动,发展学生的思维能力,尤其是要将书本知识学习和实验、实践结合起来[1-2]。事实上,就同一个成熟的中学化学实验而言,在所用仪器、药品和操作步骤相同的条件下,即使不同的人操作,发生的实验现象应是相同的。但经过不同的人从不同的角度、联系不同的事例进行分析、对比讲解之后,对学生产生的实际教学效果与发挥的作用就大不相同了。因为,学生从同一个实验中所获得的启发、感受、信息量因教师的教法不同而有所差异。从这个意义上说,化学实验现象是做出来的,但实验的教学效果既是“做”出来的,同时也是“说”出来的。因此,在师范类院校的实验课教学中我们更应该重视对实验的分析讲解环节。

本文就以高等师范专业《有机化学实验》教材中“糖类的性质“里面涉及到的”淀粉的水解及碘试验,探讨一下在实验课的教学中有意渗透对学生的教学示范作用的一些做法。

1 利用高师有机化学实验“淀粉的水解”创设教学情境

高师有机化学实验“4-11糖类的性质”中,淀粉水解的实验[3]:该实验的目的是,让学生在实验中使淀粉分别在强酸(本实验用浓盐酸)以及唾液中酶的催化下,水解为葡萄糖,通过用Tollens和Benedict试剂检验出葡萄糖的存在,证明淀粉水解反应确实发生了。其中,淀粉是否水解完全则用碘试验(碘-碘化钾溶液)检验可知。该实验与中学化学 “验证淀粉水解产物是葡萄糖”的演示实验直接相关,且本身极具教学示范性价值,在学生做完实验后教师应该不失时机向学生介绍苏教版化学选修教材《有机化学基础》及人教版《化学选修1——化学与生活》中验证淀粉水解产物是葡萄糖的演示实验[4-5]。

2 在对实验分析讲解的过程中展现教学示范性价值

苏教版和人教版化学选修教材中,验证淀粉水解产物是葡萄糖的演示实验步骤完全相同:“在试管1和试管2里各放入0.5g淀粉,在试管1里加入4mL20%的H2SO4溶液,在试管2里加入4mL水,都加热3~4min。用碱中和试管1里的H2SO4溶液,把一部分液体倒入试管3。在试管2和试管3里都加入碘溶液,观察有没有蓝色出现。在试管1里加入银氨溶液,稍加热后,观察试管内壁上有无银镜出现[4]”。该实验所配置的理论背景是淀粉和纤维素在强酸催化下水解可以得到葡萄糖,教材中的化学反应方程式是:

2.1 认识催化剂的作用

该实验中会看到两支试管中,加热后,只有加入催化剂(稀硫酸)的试管1中的淀粉未发生糊化,其溶液还较为澄清,而未加催化剂只加4mL水的试管2里的淀粉发生糊化作用,可将试管口朝下倒置让学生观察这支试管,管口已没有水滴流下。显然,两者的差异就是由稀硫酸引起的,这就是硫酸作为催化剂的催化作用。

2.2 展示酸碱指示剂”指示“的含义和作用

在实验 “用碱液中和试管1里的硫酸溶液”的这一步操作中,尽管实验步骤中未有使用指示剂的文字叙述,但实际操作中要用指示剂。在做该实验时用酚酞做指示剂效果较好,向加了4mL 20%稀硫酸的试管1中滴加酚酞2~3滴,再逐滴滴加氢氧化钠溶液,摇动试管直至酚酞变为红色并较长时间内红色不褪为止。在这一个操作过程中,通过讲解指出:酸碱指示剂的“指示”含义在这个实验中看得最清楚;该实验提供了一个将溶液从酸性调节为碱性的典型事例。学生理解了其中的原理,就会解决类似的问题。

例如:“甲、乙、丙三人分别将乙酸与乙醇反应得到的酯提纯,在未用指示剂的情况下,他们都是先加氢氧化钠溶液中和过量的酸,然后再用蒸馏法将酸分离出来。但他们的结果却不一样:甲得到了不溶于水的中性酯;乙得到了显酸性的酯的混和物;丙得到了大量水溶性物质。试分析产生上述各种结果的原因”[6]。这一道题中出现了溶液酸碱性调节中指示剂使用问题,教师可用淀粉水解这一实验做例子,给学生指出只有用指示剂我们才能知道在什么时候硫酸己被氢氧化钠完全中和,溶液由酸性变为碱性。否则,肯定就会出现该题所叙述的三种情况之一:要么碱量不足尚未中和酸(乙的实验结果),要么恰好中和(甲的实验结果),要么己经碱过量(丙的实验结果)。经过教师的分析引导,学生不但直接看到了使用指示剂调节溶液酸碱性的方法,同时也明白了解决该习题的关键点,实现了知识的迁移。

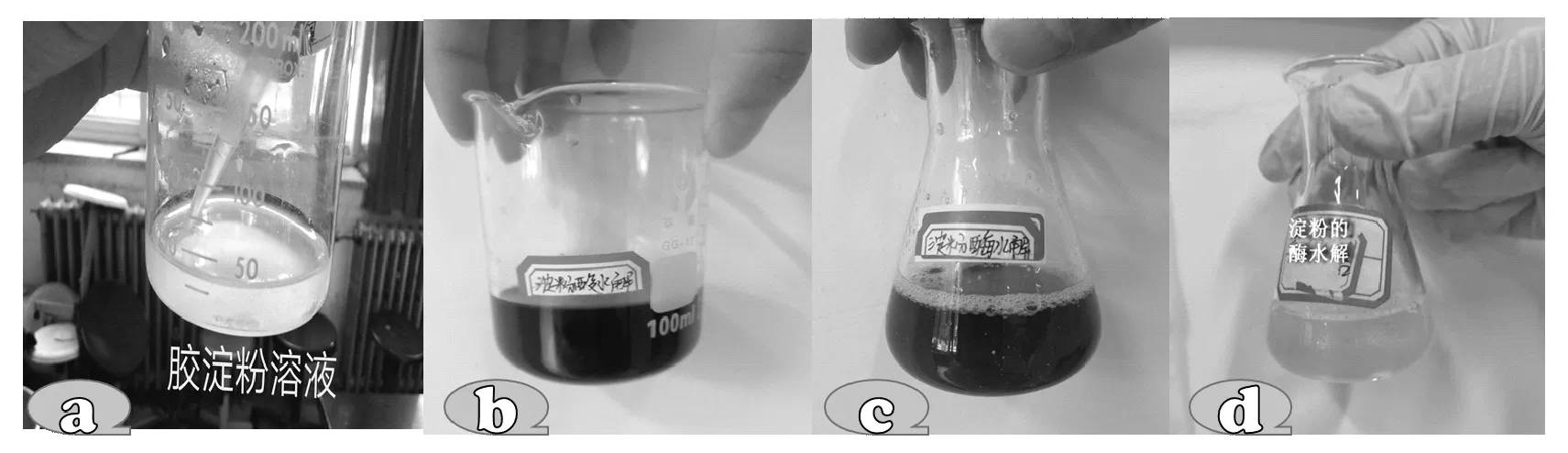

2.5 感悟酶催化的活性

如图1所示,图a是胶淀粉,图b是胶淀粉加入碘-碘化钾溶液后再加入4~5滴浓盐酸初期的照片,图c,d是胶淀粉加入1~2mL唾液后在38~40℃水浴中加热10min或稍长时间的照片。在这个照片中我们看到的现象是酸和唾液中的酶,都能使淀粉水解生成葡萄糖,但在盐酸作催化剂的条件下,要用酒精灯加热数分钟。在这里教师可以让学生思考:在加热温度300~400℃,并有强酸作催化剂的条件下,淀粉水解生成葡萄糖尚且这么困难,而在我们人体消化道内存在的酶就可以把我们吃进去的淀粉水解成为葡萄糖,提供能量以维持生命,可是人体的体温无论如何也超不过40℃,由此我们可以体会到生物体内的酶的催化作用的“高效性”。通过这样的理论联系实际的分析讲解,学生对在生物课中所学的“酶”有了更感性的认识。

图1 淀粉在无机酸和酶催化下水解对比

3 结语

本文列举了用一个有机化学实验把学生已学的几个知识点串联在一起的教学案例,对于师范院校化学教育专业的实验课而言,学生做实验不仅是一个学习实验技术、得到实验现象的过程,同时也应该是学生学会实验教学方法的重要途径。其实,任何一个化学实验它的作用都不是单一的,化学实验的各种潜在的作用有待于善教者的挖掘和充分利用。