木毒蛾室内种群幼虫虫龄的测定及划分

2020-11-23张智涵张继锋王锦达

张智涵,左 城,张继锋,王锦达,王 荣*

(1.福建农林大学林学院 生态公益林重大有害生物防控福建省高校重点实验室; 2.福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心:福建 福州 350002)

木毒蛾Lymantriaxylina(Swinhoe)为鳞翅目(Lepidoptera)、毒蛾属(Lymantria)昆虫,原属于毒蛾科(Lymantriidae),随着毒蛾科被降为毒蛾亚科Lymantriinae,该亚科最先归入夜蛾科Noctuidae。后又将该亚科归入了裳蛾科Erebidae[1-3]。因此,木毒蛾归属于鳞翅目、裳蛾科、毒蛾亚科、毒蛾属。木毒蛾是我国东南沿海防护林木麻黄上的重要害虫,也称木麻黄毒蛾,又因和国际重要林业害虫舞毒蛾为同属近源种又称黑角舞毒蛾,因为和舞毒蛾有着极为相似的生物学特性,在国际上被认为可能成为类似舞毒蛾的国际危险性害虫[4-5]。作为毒蛾属典型的多食性食叶害虫,木毒蛾幼虫已报道的寄主超过了35科100种植物[6]。从20世纪70年代以来,木毒蛾一直是福建和台湾沿海防护林木麻黄的成灾害虫,严重危害可造成林木成片死亡[7-8],然而自2003年在福建首次发现木毒蛾在龙眼和荔枝林内爆发后,叶片和郭果穗被大量取食,该虫迅速上升为龙眼和荔枝经济林的重要害虫[9-10],台湾地区甚至还有关于木毒蛾幼虫危害水笔仔、榄李等红树林植物的报道[11]。在国内,木毒蛾原分布于福建、广东和台湾等沿海地带,近几年在浙江、广西、湖北、重庆均有报道,国外原主要分布于日本、印度等地,近几年在韩国木毒蛾的危害不断扩大[12-14],因此,有必要对其生物学特性进行进一步的研究,其中,准确的掌握木毒蛾幼虫虫龄是生物学研究的重要基础,可以准确的预测该害虫的发生时间,以便及时提出有效的防治策略。该试验通过测定木毒蛾幼虫的体长、头壳宽和触角间距这3种易于观测的生物学指标确定幼虫龄数[15-17]。

1 材料与方法

1.1 供试昆虫

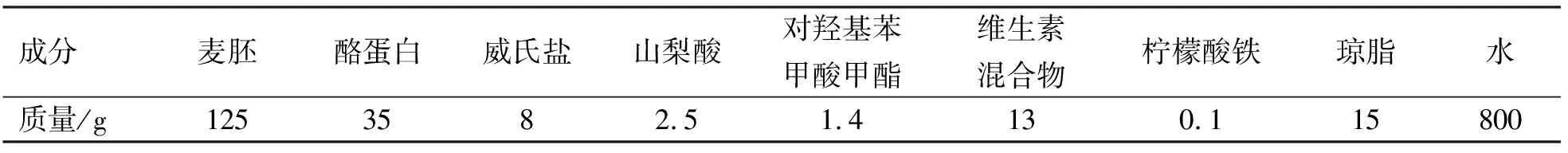

供试昆虫为实验室室内饲养品系。于2018年3月在福建省福州市平潭综合实验区潭南湾采集木毒蛾卵(119°40′42.1″ E ,25°30′22.6″ N),室内自然孵化,采用人工饲料(表1)进行喂养,人工饲料配方参考Shen(2006)[18],室内饲养条件为:温度(25±1) ℃,相对湿度(70%±10%),光周期L∶D=14∶10。

表1 木毒蛾幼虫人工饲料配方(1 kg)

1.2 测定方法

在放置卵块的培养皿内,随机选取同时段孵化且健康的初孵幼虫移入人工饲养盒2 cm×2 cm内单独饲养,于每天的6:00,12:00和18:00观察幼虫生长情况,对于正在蜕皮和蜕皮完成的幼虫进行记录,供分龄时进行参考,于每天12:00,利用体视显微镜(Nikon smz 1270)对单头幼虫各个待测的部位进行正面拍摄,测量幼虫体长、头壳宽、触角间距,每次测量不少于10只幼虫,直至幼虫期结束。

1.3 数据分析

对所测得的数据利用SPSS 22.0进行统计分析,绘制频次分布图。计算各龄期体长、头壳宽、触角间距的均值、标准差,Brooks指数、Crosby指数和变异系数C.V,各龄幼虫分龄指标差异性采用LSD进行多重比较分析。对各龄幼虫测量指标与相应龄数进行回归分析,并根据Dyar定律和Crosby生长法则进一步验证分龄的合理性,变异系数C.V(%)<20%,Crosby指数<10%表示分龄合理。计算公式如下。

Brooks指数=xn/xn-1

式中,xn和xn-1分别表示n龄和n-1龄幼虫各个测量指标的平均值;

Crosby指数=(bn-bn-1)/bn-1

式中,bn和bn-1分别表示第n和n-1个Brooks指数;

变异系数C.V/%=标准偏差SD/均值×100%。

1.4 不同寄主种群木毒蛾幼虫龄期及头壳宽度验证

鉴于木毒蛾的多食性,于2019年3月,从1.1中同一块样地采集木毒蛾卵,在室内自然孵化后,分别喂食寄主木麻黄枝叶和龙眼枝叶。饲养期间每天 8:00、12:00、16:00、20:00、24:00 各观察1次,根据幼虫取食情况及时更换寄主植物,保证幼虫有充足的食源。同时对正在蜕皮和刚蜕皮的幼虫进行记录,以划分幼虫龄期,记录幼虫各龄期蜕皮时间。于每天12:00根据1.2描述的方法测量不少于10只幼虫的头壳宽度。

2 结果与分析

2.1 木毒蛾幼虫分龄指标的频次分布

共测幼虫391头,将所测的幼虫体长、头壳宽和触角间距3项指标值按一定组距(0.25 cm、0.4 mm、0.3 mm),整理成按照从小到大顺序排列的频次分布表,并绘制频次分布图(图1)。结果表明:木毒蛾幼虫的体长有8个集中区,而头壳宽和触角间距均具有7个明显的集中区。同时,根据蜕皮观察结果,结合Dyar定律确定木毒蛾幼虫分为7个龄期。

图1 木毒蛾幼虫体长、头壳宽和触角间距频次分布

2.2 木毒蛾各龄幼虫分龄指标统计参数

将体长、头壳宽度、触角间距进行统计分析的结果表明(表2):木毒蛾幼虫分为7个龄期时,3个指标的Brooks指数范围为1.163~2.160,且均表现为从低龄向高龄递减的趋势,说明低龄幼虫发育更迅速。头壳宽、触角间距Crosby指数均小于10%,符合Dyar定律,体长的Crosby指数大部分大于10%,表明体长在测量过程中可靠性较低。木毒蛾幼虫分为7个龄期,分龄结果可靠,此结果与实际的观察结果一致。其中,幼虫的体长、头壳宽和触角间距均呈现出7个集中区,1~7龄的木毒蛾幼虫体长分别为0.35~0.73、0.66~1.58、1.47~2.58、2.71~3.47、3.57~4.44、4.56~5.18和5.30~6.24 cm,各龄期体长之间有部分重叠;头壳宽分别为0.56~1.09、1.23~1.78、2.03~2.87、2.99~3.79、4.03~4.94、5.09~5.75和5.89~6.83 mm,各龄期头壳宽之间没有重叠;触角间距分别为0.42~0.78、0.92~1.36、1.53~2.15、2.33~2.86、3.04~3.75、3.85~4.28和4.45~5.18 mm,各龄期触角间距之间没有重叠。

2.3 体长、头壳宽和触角间距与龄数的相关性

根据指数生长模型对体长、头壳宽和触角间距3个分龄指标与龄数的关系进行回归分析(图2):3个指标与龄级的回归曲线符合Dyar定律所描述的指数关系。3个指标与龄级的回归分析P值均<0.001,达到了极显著水平,相关系数R2分别为0.987 5、0.993 7、0.991 1,均>0.8,说明以上3个指标和幼虫的龄期有显著的相关性。体长、头壳宽和触角间距来确定木毒蛾幼虫的分龄是合理的,其中,头壳宽的回归系数最高,可以作为木毒蛾幼虫分龄的最佳标准。

图2 木毒蛾幼虫虫龄与体长、头壳宽度、触角间距的回归关系

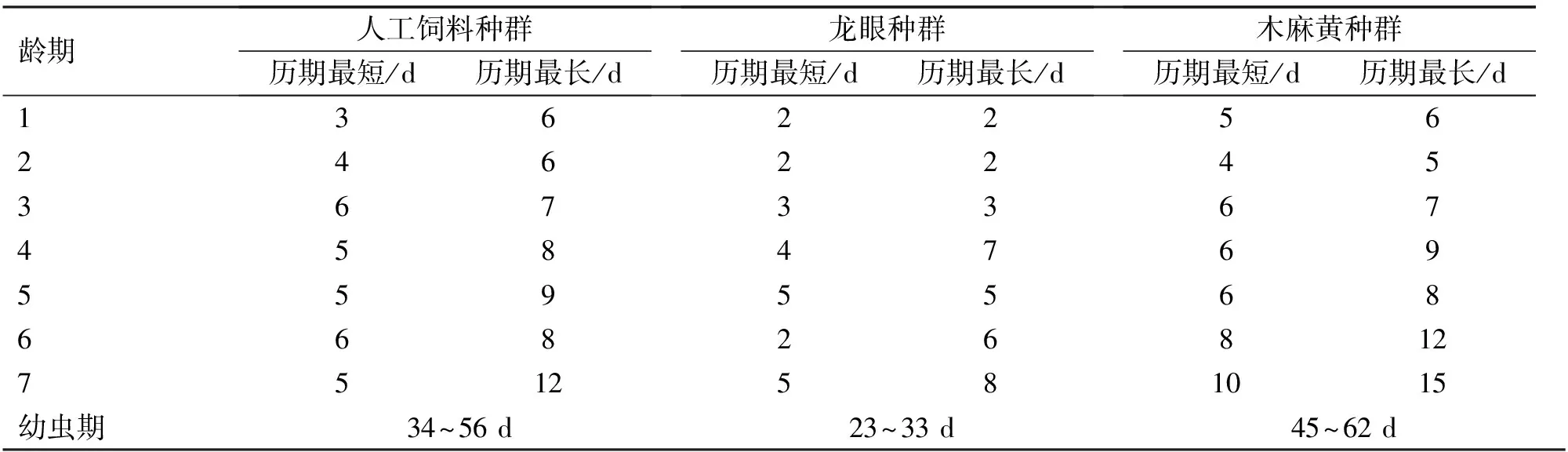

2.4 木毒蛾饲料、龙眼和木麻黄种群各龄幼虫平均历期

在同样的饲养条件下,温度(25±1) ℃,相对湿度(70%±10%),光周期L∶D=14∶10,不同食源的木毒蛾种群幼虫的龄期均为7龄。再次证明了分龄的合理性。虽然取食对幼虫龄数没有影响,但是对不同龄期的幼虫历期有明显影响,取食龙眼的木毒蛾幼虫期最短,为23 d,最长为33 d,取食木麻黄的幼虫期最长,最短历期为45 d,最长为62 d(表3)。

表3 取食人工饲料、龙眼和木麻黄木毒蛾各龄幼虫历期

2.5 木毒蛾饲料、龙眼和木麻黄种群各龄幼虫头壳宽度

在同样的饲养条件下,温度(25±1) ℃,相对湿度(70%±10%),光周期L∶D=14∶10,取食不同的食物,对木毒蛾幼虫的头壳宽度有一定的影响,相同龄期取食人工饲料的平均头壳宽度均大于取食龙眼的幼虫,其中,2龄和3龄幼虫头壳差异显著。相同龄期取食龙眼的幼虫头壳比取食木麻黄的头壳宽度大,其中,3龄、4龄和5龄的差异显著。取食人工饲料的3龄幼虫头壳宽度(2.418±0.031) mm显著高于取食龙眼(1.996±0.021) mm和取食木麻黄(1.847±0.028) mm的幼虫头壳(表4)。

表4 取食人工饲料、龙眼和木麻黄木毒蛾各龄幼虫头壳宽度

3 讨论与结论

在幼虫虫龄划分研究中,头壳宽度是最常用的指标,Dyar定律认为,在昆虫的发育过程中,随着蜕皮的发生,昆虫骨化部位(如头壳)会跳跃式的增长,这一结论在很多科学研究中得到了证明,即头壳是可靠的分龄指标。木毒蛾幼虫的头壳宽随着龄数的增加而增长(表2),且在不同的龄期之间(1~7龄)幼虫的头壳宽没有出现交错现象(表2),这与前人的研究一致(Johnson和Williamson,2006;Lionel et al,2010)。木毒蛾幼虫头壳宽与虫龄呈指数关系,关系式为y = 0.762 4 e0.3317x(P<0.001,R2= 0.993 7>0.8),符合戴氏法则(图2)。头壳宽是木毒蛾幼虫分龄的可靠标准,幼虫龄数为7龄。取食不同的食物(人工饲料、龙眼、木麻黄)会导致幼虫各龄期历期(表3)和头壳宽度差异(表4),但是取食龙眼、木麻黄和人工饲料的木毒蛾幼虫均为7龄(表3),与陈加福在室内(未提供饲养条件)使用龙眼喂养木毒蛾的幼虫龄数相同[9]。前人研究还表明,取食番石榴、柿树、美洲薄壳山核桃、板栗木毒蛾幼虫也为7龄,但未提其饲养条件。虽然发现不同食源的木毒蛾幼虫各龄期头壳宽度有一定的差异(表4),在野外实践中还要根据不同寄主植物进行进一步龄期头壳宽度宽幅的调查,但是仍然可以看出0.8 mm左右的头壳宽度对应1龄幼虫、1.2 mm左右为2龄幼虫、1.9 mm左右为3龄幼虫、3.0 mm左右为4龄幼虫、4.0 mm左右为5龄幼虫、5.0 mm左右为6龄幼虫、6.0 mm左右为7龄幼虫。室内人工饲料种群的各龄期头壳宽度具有一定的野外指导意义。

除头壳宽外,在昆虫幼虫分龄的测量指标中还有:体长、体重、触角间距、体宽、趾钩、头壳宽度、前胸毛瘤宽[19]。该研究除测量头壳宽外还测量了体长和触角间距宽2项指标。幼虫的体长随着虫龄的增加而增大,呈现一定的规律性,但由于幼虫体长是连续增长的,导致各龄幼虫体长有交错现象(表2),如1和2、2和3龄间的体长范围存在重叠部分,但是各龄期间的平均体长差异显著(表2),且满足变异系数C.V(%)小于20%,虽然Crosby指数并不全小于10%,体长的变异较大,无法作为划分虫龄的稳定指标。但是体长在野外是一个易于观察且能初步识别虫龄的指标,尽管在室内饲养和野外观察中发现,木毒蛾幼虫体长显著受到寄主植物的影响,但是体长仍然可作为区分低龄幼虫和高龄幼虫的辅助参照指标[20-21]。触角间距的特征明显,比头壳易于观察,木毒蛾各龄幼虫触角宽度范围无重叠,频次分布图锋区分布明显,线性回归分析合理,虽然不是最佳的分龄指标,但是也是木毒蛾分龄较为可靠的指标,与前人的研究一致[22]。

取食不同食物的木毒蛾幼虫各龄期的历期差异较大(表4),在前人的研究中不同种群木毒蛾幼虫期历期差异较大:取食人工饲料的木毒蛾平均幼虫期为48.50~60.67 d,平潭野外取食木麻黄木毒蛾幼虫期为45~62 d,室内取食龙眼木毒蛾幼虫期为23~33 d,即使取食同种食物,木毒蛾幼虫期长短也存在差异。李友恭在野外调查时发现,温度的改变对木毒蛾幼虫的生长发育影响明显,但并未发现温度改变幼虫虫龄的情况[7]。然而,斜纹夜蛾Spodopteralitura幼虫在19 ℃条件饲养时比15 ℃增加1~2龄[23]。灰斑古毒蛾Orgyiaericae在18 ℃时虫龄只有5龄,当温度超过18 ℃时,灰斑古毒蛾的虫龄有6龄[24]。光周期同样也会影响幼虫的生长发育,粉茎螟Sesamianonagrioides在长日照条件下经过6次蜕皮后化蛹,但是在短日照条件下蜕皮的次数明显增多[25],此次研究供试幼虫均在温度(25±1) ℃,湿度70%研究供试,光照条件L∶D=14∶10下用人工饲料饲养,其饲养的环境较为一致性。关于温度、光周期等环境因子是否对木毒蛾龄数有影响还需要进行下一阶段的研究。