“青蟹-海水稻”共作技术探析

2020-11-23吴清洋王春琳母昌考王剑峰

吴清洋 王春琳 王 欢 母昌考 史 策 王剑峰

(1.宁波大学海洋学院,宁波大学应用海洋生物学教育部重点实验室,浙江 宁波 315832;2.台山市青蟹养殖协会,广东 台山 529226)

“海水稻”是一种可以在沿海滩涂、盐碱地正常生长的耐盐碱水稻,具有抗盐碱、抗淹、抗倒伏等特点。在中国工程院院士袁隆平带领的技术团队的努力下,我国“海水稻”在产量上已取得重大突破,最高亩产已达到620.95 千克。“海水稻”量产技术的突破,一方面能有效节约淡水资源,增加耕地面积,利于环境保护与农业可持续发展,同时对于解决我国乃至世界粮食安全问题都具有重大战略意义。

稻田综合种养是一种水稻种植与水产、水禽养殖互利共生的稻田生态新型复合模式,它规避了单一种养造成的空间与资源的浪费,发展稻田综合种养可获得可观的经济效益和社会效益,同时带来良好的生态效益。近年来,淡水稻田综合种养技术已日趋成熟,然而有关海水稻田的综合种养技术还少见报道。

拟穴青蟹俗称“青蟹”,其个体大、味道鲜美、生长迅速、适应力强、可离水运输,是有名的海水经济蟹。青蟹对盐度的适应范围很广,能在盐度1~32的海水中生长,是一个优良的滩涂增养殖品种。2019 年,全国养殖面积超过36 万亩,产量突破16 万吨(中国渔业统计年鉴,2020)。此外,高端青蟹产品销售价格持续走高,其中“红膏蟹”价格已突破500 元/千克(去绳净重)。因此,探索“青蟹-海水稻”共作模式可能是农户增收的有效途径之一。

本研究以2019 年度广东省台山市都斛镇青蟹养殖户的生产数据为依据,对“青蟹-海水稻”共作模式与传统的青蟹-对虾混养模式的技术和效益进行系统分析,并对生态效益和社会效益进行初步探析,旨在为“青蟹-海水稻”共作模式的推广和改进提供理论依据。

一、试验材料

海水稻品种:“广盐1 号”由广东省江门市农业科学研究所提供。稻株具有秸秆粗壮、不易倒伏、耐盐、耐淹能力强等特点。

斑节对虾:虾苗来自广东茂名滨海新区粤闽水产养殖有限公司。

青蟹:苗种为拟穴青蟹野生苗,来自于广东省台山市北陡镇近海海域。

二、试验方法

1.试验地点情况

本次试验池塘位于广东省江门市台山都斛镇台山市润峰水产养殖有限公司。场地电力、水源供应充足,无工业污染,池水盐度3 左右,pH 8.0左右,水质符合国家和行业标准。试验池塘两口,底泥质,面积均为3亩。田埂厚实,高度1米左右,可防止青蟹外逃。

2.试验池塘改造

试验池1为“青蟹-海水稻”共作池。试验开始前使用挖掘机进行池塘改造,池塘四周为蟹沟区(占总面积的60%),中间为海水稻种植区(占总面积的40%),蟹沟较海水稻种植区深1米左右。

试验池2为传统青蟹-对虾混合养殖池,水深1~1.5米。

3.“青蟹-海水稻”共作池水稻栽培及苗种投放

(1)海水稻栽培。在插秧前,海水稻种植区施足肥料。水稻尽早播种,3月中旬要完成插秧。稻秧间距80厘米左右。

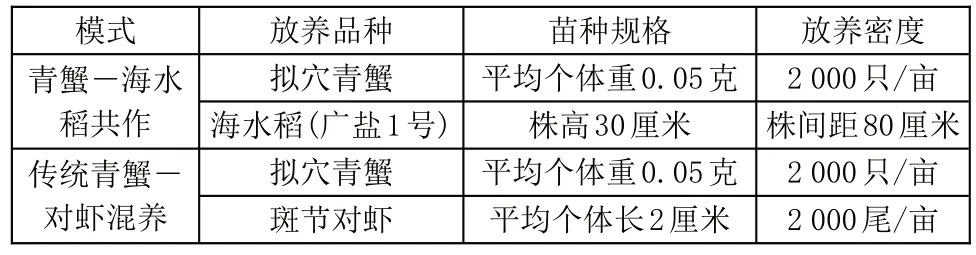

(2)蟹苗投放。3月中旬-4月,海水稻秧苗长到50~60 厘米时投放蟹苗,蟹苗密度为2 000 只/亩(苗种规格见表1)。

4.传统青蟹-对虾混合养殖池苗种投放

3 月中旬-4 月分别投放蟹苗及斑节对虾苗,投放密度均为2 000只/亩(苗种规格见表1)。

表1 苗种投放规格和密度

5.养殖管理

(1)水位、水质管理。移栽海水稻秧苗初期,稻田水位保持在8~10 厘米(海水稻株高30 厘米),防止水位过高影响秧苗的生长。待海水稻秧苗长到50~60 厘米时,投放蟹苗,增加海水稻种植区水位至30~40 厘米,此时蟹沟内水深130~140厘米。种养全程少换水,当大雨等引起的盐度突降后,可选择高潮位期间池内注入新水5~10厘米,注水口用80目网袋过滤。

(2)饵料投喂。两口池全程投喂动物性饵料——低值贝类(红肉蓝蛤)。每天投喂两次,早上的投喂量占总投喂量的1/4~1/3,主要以傍晚投喂为主。投喂量视蟹、虾吃饵情况增减。

(3)科学用药。养殖全程不用抗生素等药物。两口池每月各泼洒生石灰1 次,用量为8~10 千克/亩,这样既对池塘进行了杀菌、消毒,还为青蟹、对虾生长提供了钙质;其中传统的青蟹-对虾混合养殖池根据水质变化情况施用市售微生态制剂等调水产品。

(4)起捕收获。在海水稻收割前可以通过反复进、排水的方式将青蟹聚集在蟹沟中,再收割水稻。青蟹、对虾采用地笼网诱捕法收获。

三、结果与分析

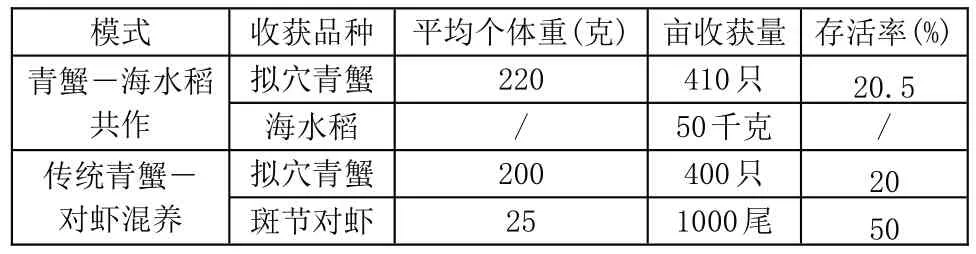

依据调查统计数据,“青蟹-海水稻”共作池和传统的青蟹-对虾混合养殖池两者青蟹的存活率均为20%左右。但在青蟹规格方面,“青蟹-海水稻”共作池生产的青蟹(220 克/只)大于传统青蟹-对虾混合养殖池的青蟹(200 克/只),详见表2。

表2 养殖结果

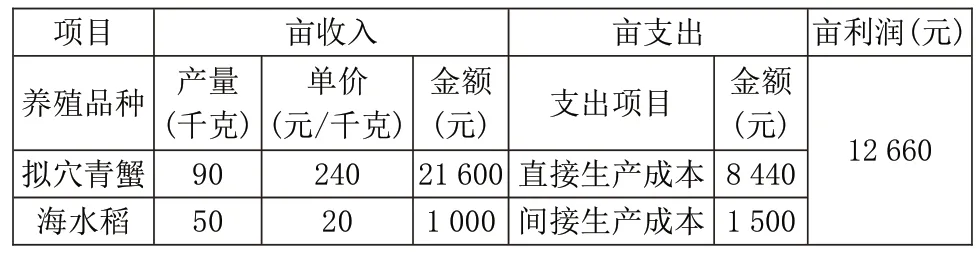

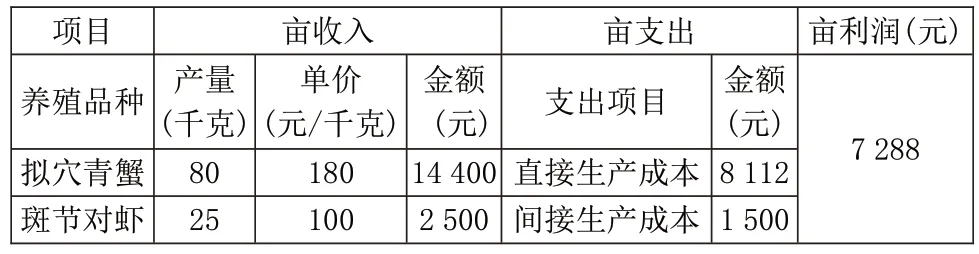

经济效益方面,“青蟹-海水稻”共作池收益22 600 元/亩,除去苗种、饲料、稻种、化肥及劳力等直接生产成本以及土地承包费等间接生产成本9 940 元/亩,该池塘每亩净利润达12 660 元(表3)。传统青蟹-对虾混合养殖池收益16 900 元/亩,除去苗种、饲料、种子、化肥及劳力等直接生产成本及土地承包费等间接生产成本9 612 元/亩,该池塘亩净利润为7 288 元(表4)。此外,整个养殖周期,两池水质稳定,未使用任何违规或可能在体内富集的化学药品和生物制剂,均实现了无公害生产。

表3 “青蟹-海水稻”共作模式经济效益

表4 传统青蟹-对虾混合养殖模式经济效益

四、讨论

目前,青蟹的养殖模式主要有“青蟹-对虾”“青蟹-缢蛏”等混养模式,但大都存在青蟹患病率高、养殖收益低等问题。广东台山市有青蟹养殖池塘5万亩,养殖模式主要为青蟹-斑节对虾混合养殖模式,青蟹每年亩产量超过75 千克,年平均利润超过7 000 元/亩,居全国领先水平。鉴于海水稻量产技术的突破以及水生植物的生态学用途,“青蟹-海水稻”共作模式可作为农户增收的有效途径之一。本试验以台山市传统的青蟹-斑节对虾混合养殖模式为对照,较系统地比较了“青蟹-海水稻”共作模式的经济效益、生态效益及社会效益。

1.经济效益

虽然“青蟹-海水稻”共作模式在人工成本等方面较传统的青蟹-斑节对虾混合养殖模式处于劣势,但青蟹规格、品质和销售价格得到了显著提升,目前综合种养模式生产的青蟹销售价格超过240 元/千克,高于传统的青蟹-斑节对虾混合养殖模式生产的青蟹(180 元/千克),仍供不应求。通过表3 和表4 经济效益统计发现,“青蟹-海水稻”共作模式亩利润比传统的青蟹-斑节对虾混合养殖模式高5 372 元,经济效益显著。此外,“青蟹-海水稻”共作模式实现了“一水两用、一地双收”,提高了资源的利用效率。如青蟹会吃掉稻田里的害虫、杂草,所以能相应减少农药、化肥等生产成本的投入;同时水稻可为青蟹提高额外的生物饵料和洁净的水质,可以减少微生态制剂等调水产品的施用。

2.生态效益

(1)“青蟹-海水稻”共作模式充分利用了青蟹和海水稻之间的互利关系:茂盛的水稻为青蟹的生长提供了隐蔽的栖息场所以及丰富的天然饵料,这不仅符合青蟹的生长习性,使其免受敌害的威胁及蚕食,也为青蟹提供了充足的天然饵料和洁净的水质;同时,青蟹是稻田里的“小卫士”,能为稻田除虫、除草,使水稻免受病虫害的危害(特别是福寿螺等的危害);青蟹在觅食过程中还可以给稻田松土,青蟹的排泄物也可为水稻的生长提供养料,这也在一定程度上提高了水稻的品质。

(2)近年来,水产养殖业出现了高投入、低产出、低效益、高消耗等急功近利的现象,导致农村生活环境退化、生态环境恶化等严重后果。发展“青蟹-海水稻”共作模式符合张启发院士提出“双水双绿”理念,即做大做强水产、水稻“双水”产业,做优做特绿色水产、绿色稻米“双绿”产品,通过生产过程来洁净水源、优化环境,实现产业兴旺、农民富庶、乡村美丽的目标。

3.社会效益

(1)采用“青蟹-海水稻”共作技术可以保障青蟹的质量安全,同时提高青蟹的市场竞争力和市场价值。

(2)可以优化农业产业结构。“青蟹-海水稻”共作技术的不断推广,规模化、标准化、产业化、品牌化水平不断提高,可以促进农业技术服务体系的完善,以及产业链的延伸。

(3)可以提高农村人口就业率及农民综合素质。随着“青蟹-海水稻”共作经济效益和示范作用的增强,已有越来越多的新型经营主体参与综合种养技术的推广应用,同时吸引了大量的农村劳动力走进相关的涉农企业、家庭农场和农业专业合作社,成长为有一技之长的“农业工人”。

此外,“青蟹-海水稻”共作技术改变乡村乡貌,提升城市的知名度和影响力。目前台山市都斛镇利用当地优美的生态环境以及“青蟹-海水稻”共作模式生产的优质青蟹和海水稻为名片,先后建成了“禾海稻浪”水稻田生态文化主题园、台山中国农业公园以及举办了“台山都斛天汇青蟹节”等主题活动,极大地提升了当地的知名度和影响力,促进了地区经济和社会的发展。

“青蟹-海水稻”共作模式一田两用,实现了水产养殖业和粮食种植业的完美结合,技术简单、风险小、易于推广;同时该模式在提升青蟹和水稻品质的同时,还具有重要的经济效益、社会效益、生态效益。