基于原型范畴理论对形容词 “浅” 的多义解读

2020-11-21张凯莉

张凯莉

一词多义是指一个词含有两个或两个以上的含义,也就是我们常说的多义词。Taylor(2001)指出,多义现象是指一个单一的语言形式具有两种或两种以上密切相关的意义聚合的语言现象。传统的语义学只能解释词的具体语义,对其抽象语义无从解释。新兴的认知语言学认为所有的语义解释都离不开人的经验以及认知,没有独立于认知以外的所谓 “意义”。人的认知是无限的,而人脑对词语的承载却是有限的,所以不可能无限创造词语去描述一个新的事物。根据语言的经济原则,人趋向于扩展已有词语的语义,衍生出更多新的语义,而隐喻与转喻两种作用机制就是语义延申的基本途径。本文将以汉语形容词 “浅” 为研究对象,在原型范畴理论的引导下研究 “浅” 的语义内涵,并通过隐喻与转喻两种作用机制分析其拓展义的衍生途径。同时探究一下多义词的有效教学方法,以期有助于词汇的教学。

一、原型范畴理论

“范畴” 在认知语言学中是一个极其重要的术语,是指人在认知上对于事物的归类。一个事物及与它相类似的成员或者它所包含的事物可以归为一个范畴。而这种主客观相互作用后对事物分类的过程就是范畴化的过程(categorization)。从认知的角度来看,人类要想更好地认知世界,了解并且储存自己的经验,就必须要对事物进行范畴化。范畴化的过程中又涉及原型的概念与理论。对原型的研究起始于柏林和凯(1969)对于颜色范畴的研究。该研究发现基本颜色范畴中某一种颜色最具代表性,成为焦点色,然后人们以该焦点色作为参照点来划分其他颜色。这一现象被称为焦点现象。20世纪70 年代,心理学家罗施将这一现象运用到其他领域,实验结果发现原型具有普遍意义,并将柏林和凯的“focus”换成了“prototype”。维特根斯坦通过对“game” 进行研究发现了 “家族相似性原理”,就是同一范畴中各个成员之间总会存在共同的属性,但是随着成员的增加,共同的属性越来越少,成员之间的共同属性将会重叠。原型范畴理论是对经典理论的一种批判,其核心内容主要包括:(1)范畴不是通过充分和必要条件建立的 “完形” 概念;(2)范畴成员之间具有相重叠的属性组合,形成家族相似性;(3)范畴之间的界限是模糊的;(4) 范畴内成员的地位不平等,有中心成员和边缘成员之分( 王寅,2007)。[2]

二、隐喻与转喻认知机制

传统语义学认为隐喻与转喻只是两种简单的修辞手法,起着美化语言的功能。而认知语言学家认为它们是理解与表达抽象概念强有力的两种手段,不仅仅是属于语言的,更是属于认知的、概念的。人脑不是无限容量的数据库,无法源源不断地吸收新词,但它具有创造力,能够通过运用已知事物去认知或表达新事物。这种能力是认知能力发展的结果,人们通过这样就能认知世界,隐喻与转喻就是这种发展的产物。隐喻就是将一种概念域投射到另一种概念域,涉及源域与目标域,这两种域之间存在关联,这种关联是客观事物在人的认知里的联想。转喻涉及的是一种 “接近” 与 “凸显” 的关系,是在同一个概念域中进行映射,一个凸显的事物代替另一个事物,如部分与整体,容器与容物。[3]

三、汉语 “浅” 的义项与语义拓展的衍生机制

(一)“浅” 的义项

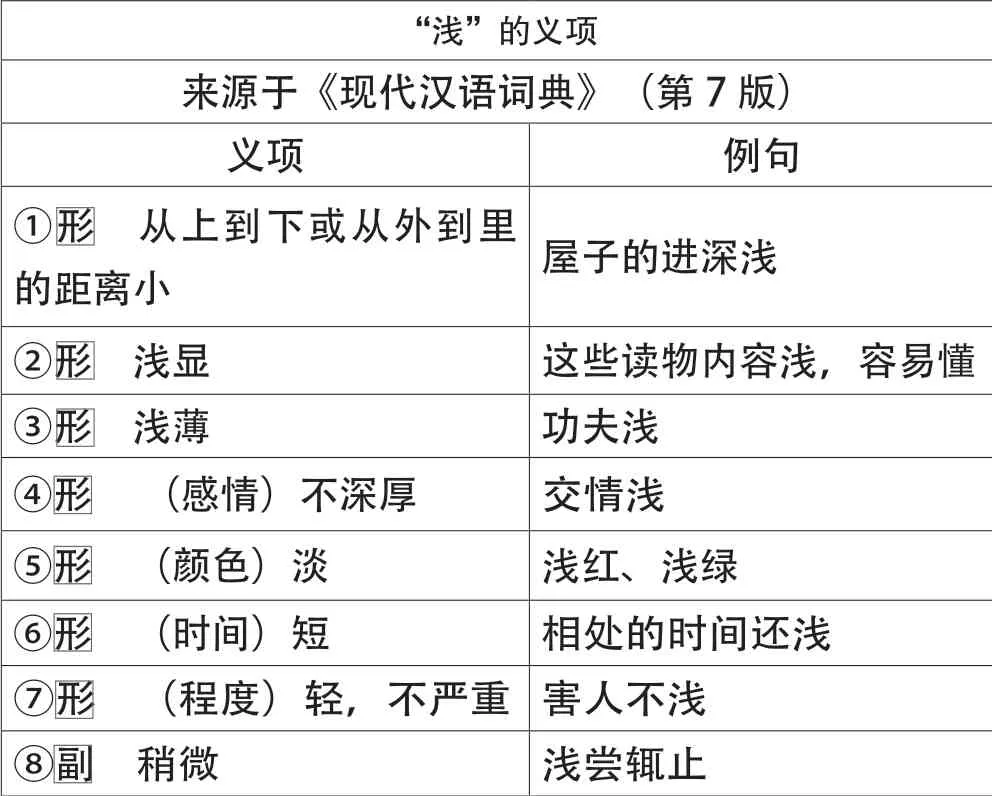

《现代汉语词典》(第7 版)[4]“浅”(qian)的义项共有八条,列表如下:

“浅” 的义项来源于《现代汉语词典》(第7 版)义项 例句①形 从上到下或从外到里的距离小 屋子的进深浅②形 浅显 这些读物内容浅,容易懂③形 浅薄 功夫浅④形 (感情)不深厚 交情浅⑤形 (颜色)淡 浅红、浅绿⑥形 (时间)短 相处的时间还浅⑦形 (程度)轻,不严重 害人不浅⑧副 稍微 浅尝辄止

“浅” 字是一个多音字,分别为 “qian” 和 “jian”。由于本文将只研究读音为 “qian” 的情况,所以这里就不将 “jian” 的义项呈现出来。并且文章只分析形容词义项的情况,因此义项⑧也不作为分析对象。

(二)原型范畴理论对形容词 “浅” 的语义认知

1.“浅” 的原型语义

根据《汉字源流字典》可得知,《说文·水部》中写到 “淺,不深也。从水,戔声”,也就是水不深的意思,这就成为 “浅” 的本义。且 “深” 是形声字,跟水有关,常表示为“水面到水底的距离大”,后引申为“从上到下或从里到外的距离大”,并以此语义为原型义[1]。由此我们可以将 “浅” 的原型义定为 “从上到下或从里到外的距离小”。

2.“浅” 的拓展义的衍生机制分析

“浅” 字的拓展意义来源于隐喻与转喻两种认知机制,要么是通过隐喻的一个概念域投射到另一个概念域得到,这两种概念域具有相关性,在人脑中是可以将它们联想起来的。要么就是通过转喻将处在同一概念域中的事物进行映射得到,用凸显的部分代替另外事物或是用容器与容物相互代替。下面将用BBC 语料库中的例句来分析 “浅” 的意义衍生途径。

例1. 感到他们个个稳重、谦虚、朴实、诚恳,说起话来都有见地,学识不浅 。

这个例句是把学识看作一个容器,越接近容器底部,距离就越大,就越难接触,学识就越深奥且复杂。而离容器口的距离越近就越容易接触,越容易得到,学识也就更加浅显。这就体现了家族相似性,将具体的空间域映射到抽象的知识域,有助于人们理解抽象概念。我们还经常听说这样的例句,如 “这本书浅显易懂,适合初学者”。

例2. 所以交浅不能言深,大家一见面儿只谈天气,就是这个道理。

“浅” 跟 “水” 有关,水作为一个容器,可以包含很多的容物。我们可以把我们整个身体看成是一个大的容器,身体里的各种脏器就可以看成是一个个小小的容器。而心脏就是一个小的容器,它可以包含感情。深深扎根于最深处的感情则是浓厚的,密切的。离心脏最深远处的感情就比较平淡不亲密。运用容器容物的关系映射出 “浅” 的延伸义,这就是常见的转喻认知机制。

例3 . 越往山上走,地面就越坚硬,草越稀疏,颜色也越浅 。

就视觉上来看,水越深光线就越难透进去,以至于底部昏暗看不清。越往下就越暗,越是靠近上面,光线就越易透过。以此为隐喻基点,将颜色浅这一含义与原型义进行联系,这个认知过程就发生了一个概念域往另一个概念域的映射,即通过空间域去理解颜色域,因此进行了认知上的延展,也就有了颜色浅的表达。

人们通过隐喻、转喻或是两种机制共同作用衍生出来许多的拓展义,在实现语言的经济原则情况下,丰富了人类的认知。多义词就是围绕原型义以链条式或者辐射状呈现,隐喻和转喻是多义词产生的主要原因。因此教师在教授多义词的时候,要注意其他义项与原义之间的联系,将知识以网络状呈现出来,让学生意识到各个义项不是孤立存在的,不仅要帮助学生扩大知识的广度,更要挖掘知识的深度。

四、对多义词教学的建议

1. 重视对原型义的讲解

每一个范畴的成员之间都存在着一定的关联性,但是彼此之间又有各自与众不同的特点。有时,人们根本不能明确地解释为什么该成员属于某一范畴。如果某一个意义最具典型特点,那么该语义最有可能成为中心义即原型义。假如这一典型特点表现得越不明显,则表示离原型义越远,不被人们认知的可能性越大。所有的其他含义都是在原型义的基础上慢慢演变出来的,最后丰富成越来越庞大的网络图。因此教师应该紧抓“原型义” 这个点,首先教师自己要弄懂所教词的原型义是什么,重视原型义在词汇教学中的重要地位。通过对原型义的详细讲解,学生能够有更深刻的理解。

2. 重视义项之间的联系

教师在教授某词的其他义项时,应该唤醒已学过的原型义,并引导学生了解新的义项与原型义之间的关联。任何义项都不是孤立的存在,教师不能只讲解课文中出现的某一种义项,这样会增加学生的记忆负担,并且也不利于长期记忆。教师应该以老带新、温故而知新,培养学生根据上下文猜测语义的能力。

3. 图形与意义相结合

一词多义的衍生过程中,有些涉及转喻中容器与容物的概念。在这种情况下,教师可以采取绘图的方式来帮助学生理解。不论涉及的事物是抽象的还是具体的,也不管该事物是什么形状,我们都可以画一个可容的容器去代替,正如物理学中的质点,不考虑事物的形状、颜色等,统统用一个点表示。比如解释 “这本书很浅,小孩子都看得懂”中的“浅”,我们可以画容器代表“书”,里面的水就代表“知识”,离水面越近,我们越容易接近,离水面越远就越难靠近,也就解释了对于浅的知识,我们是容易获取的。这样的图示法通俗易懂,且形象生动。

五、结语

一词有多层义项,彼此却有着不同的地位,分别是中心义、次中心义与边缘义。中心义由于具有最典型特征而最易被人认知,边缘义与中心义之间的阙限很高,大脑的能量不足以通过,因此很难被人们知道。但是这些义项都是由原型义演变而来的,可以通过原型范畴理论以及转喻与隐喻的认知机制去理解新的义项。在词汇教学中,如果教师能很好地利用原型范畴理论,就能很好地解释义项之间的联系,这将在很大程度上帮助学生整体把握词汇,降低学习与记忆难度。